《伤寒论》原文.docx

《《伤寒论》原文.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《伤寒论》原文.docx(48页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

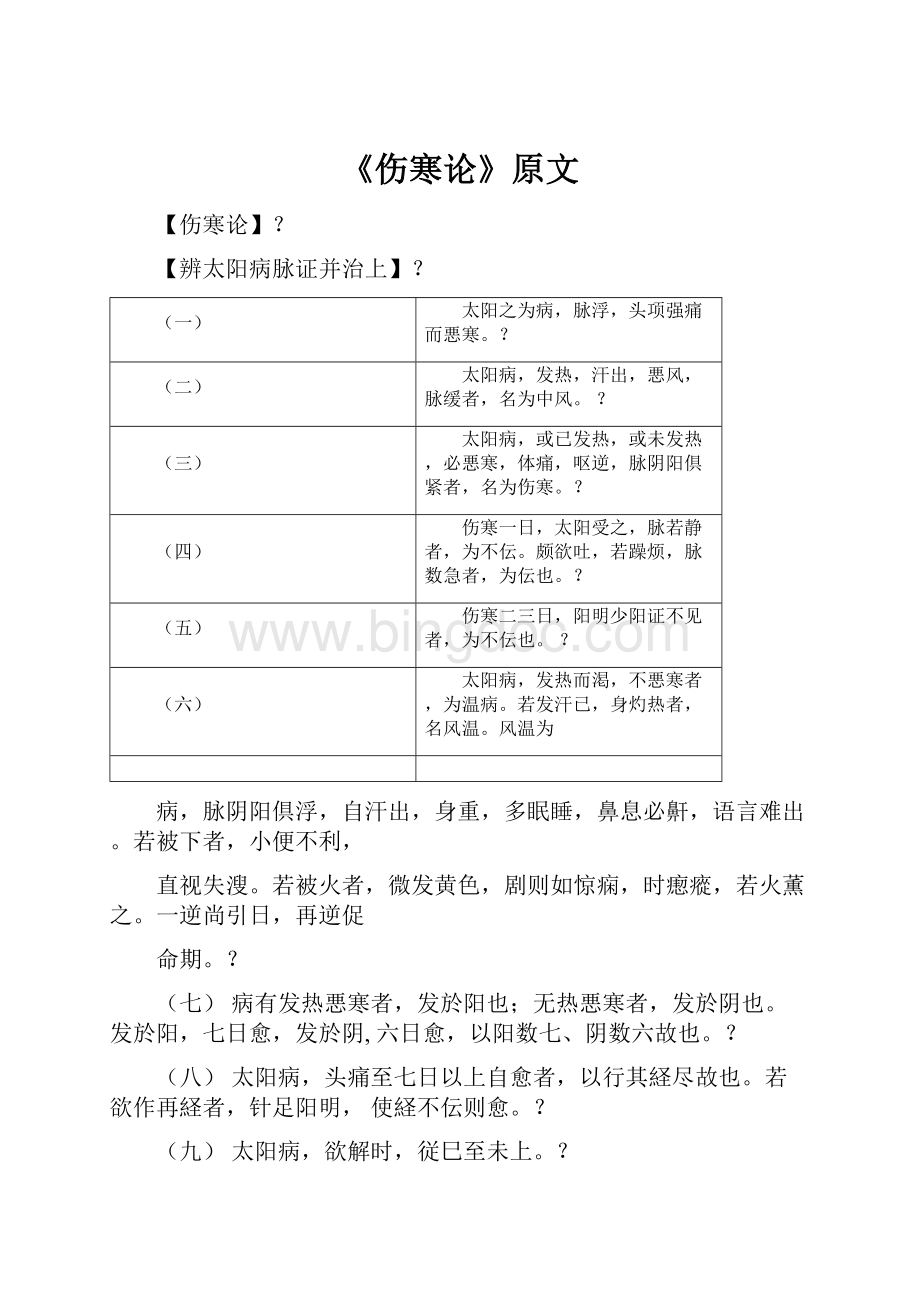

《伤寒论》原文

【伤寒论】?

【辨太阳病脉证并治上】?

(一)

太阳之为病,脉浮,头项强痛而悪寒。

?

(二)

太阳病,发热,汗出,悪风,脉缓者,名为中风。

?

(三)

太阳病,或已发热,或未发热,必悪寒,体痛,呕逆,脉阴阳倶紧者,名为伤寒。

?

(四)

伤寒一日,太阳受之,脉若静者,为不伝。

颇欲吐,若躁烦,脉数急者,为伝也。

?

(五)

伤寒二三日,阳明少阳证不见者,为不伝也。

?

(六)

太阳病,发热而渇,不悪寒者,为温病。

若发汗已,身灼热者,名风温。

风温为

病,脉阴阳倶浮,自汗出,身重,多眠睡,鼻息必鼾,语言难出。

若被下者,小便不利,

直视失溲。

若被火者,微发黄色,剧则如惊痫,时瘛瘲,若火薫之。

一逆尚引日,再逆促

命期。

?

(七)病有发热悪寒者,发於阳也;无热悪寒者,发於阴也。

发於阳,七日愈,发於阴,六日愈,以阳数七、阴数六故也。

?

(八)太阳病,头痛至七日以上自愈者,以行其経尽故也。

若欲作再経者,针足阳明,使経不伝则愈。

?

(九)太阳病,欲解时,従巳至未上。

?

(一0)风家,表解而不了了者,十二日愈

(一一)

病人身大热,反欲得衣者,热在皮肤,寒在骨髄也;身大寒,反不欲近衣者,

寒在皮肤,热在骨髄也

(一二)

太阳中风,阳浮而阴弱,阳浮者,热自发,阴弱者,汗自出,啬啬悪寒,淅淅

悪风,翕翕发热,鼻鸣乾呕者,桂枝汤主之

(一三)

太阳病,头痛,发热,汗出,悪风,桂枝汤主之。

?

(一四)

太阳病,项背强几几,反汗出悪风者,桂枝加葛根汤主之。

?

(一五)

太阳病,下之後,其気上冲者,可与桂枝汤,方用前法;若不上冲者,不得与

之。

(一六)

太阳病三日,已发汗,若吐、若下、若温针,仍不解者,此为壊病,桂枝不中

与之也,

観其脉证,知犯何逆,随证治之。

桂枝本为解肌,若其人脉浮紧,发热汗不出者,

不可与之也。

常须识此,勿令误也。

(一七)

若酒客病,不可与桂枝汤,得之则呕,以酒客不喜甘故也?

(一八)

喘家作,桂枝汤加厚朴、杏子佳。

?

(一九)

凡服桂枝汤吐者,其後必吐脓血也。

?

(二0)

太阳病,发汗,遂漏不止,其人悪风,小便难,四肢微急,难以屈伸者,桂枝

加附子汤主之

(二一)

太阳病,下之後,脉促胸満者,桂枝去芍楽汤主之。

?

(二二)

若微寒者,桂枝去芍薬加附子汤主之。

?

(二三)

太阳病,得之八九日,如疟状,发热悪寒,热多寒少,其人不呕,清便欲自可,

一日二三度发。

脉微缓者,为欲愈也;脉微而悪寒者,此阴阳倶虚,不可更发汗、更下、

更吐也;面色反有热色者,未欲解也,以其不能得小汗出,身必痒,宜桂枝麻黄各半汤

(二四)

太阳病,初服桂枝汤,反烦不解者,先刺风池、风府,却与桂枝汤则愈。

?

(二五)

服桂枝汤,大汗出,脉洪大者,与桂枝汤,如前法。

若形似疟,一日再发者,

汗出必解,宜桂枝二麻黄一汤

(二六)

服桂枝汤,大汗出後,大烦渇不解,脉洪大者,白虎加人参汤主之。

?

(二七)

太阳病,发热悪寒,热多寒少,脉微弱者,此无阳也,不可发汗,宜桂枝二越

婢一汤。

’

?

(二八)

服桂枝汤,或下之,仍头项强痛,翕翕发热,无汗,心下満微痛,小便不利者,

桂枝去桂加茯苓白术汤主之

(二九)

伤寒,脉浮,自汗出,小便数,心烦,微悪寒,脚挛急,反与桂枝欲攻其表,

此误也。

得之便厥,咽中乾,烦躁吐逆者,作甘草乾姜汤与之,以复其阳。

若厥愈足温者,更作芍薬甘草汤与之,其脚即伸。

若胃気不和,谵语者,少与调胃承気汤。

若重发汗,复加焼针者,四逆汤主之。

(三0)

问曰:

证象阳旦,按法治之而増剧,厥逆,咽中乾,両胫拘急而谵语。

师曰:

言夜半手足当温,両脚当伸後如师言。

何以知此?

答曰:

寸口脉浮而大,浮为风,大为虚,风则生微热,虚则両胫挛,病形象桂枝,因加附子参其间,増桂令汗出,附子温経,亡阳故也。

厥逆,咽中乾,烦躁,阳阴内结,谵语,烦乱,更饮甘草乾姜汤,夜半阳気还,両足当热,胫尚微拘急,重与芍薬甘草汤,尔乃胫伸。

以承気汤微溏;则止其谵语,故知病可愈。

?

【辨太阳病脉证并治中】?

(三一)

太阳病,项背强几几,无汗,悪风,葛根汤主之。

?

(三二)

太阳与阳明合病者,必自下利,葛根汤主之。

?

(三三)

太阳与阳明合病,不下利,但呕者,葛根加半夏汤主之。

?

(三四)

太阳病,桂枝证,医反下之,利遂不止。

脉促者,表未解也。

喘而汗出者,葛

根黄苓黄连汤主之

(三五)

太阳病,头痛,发热,身疼,腰痛,骨节疼痛,悪风,无汗而喘者,麻黄汤主

之。

(三六)

太阳与阳明合病,喘而胸満者,不可下,宜麻黄汤。

?

(三七)

太阳病,十日以去,脉浮细而嗜卧者,外已解也,设胸満胁痛者,与小柴胡汤;

脉但浮者,与麻黄汤

(三八)

太阳中风,脉浮紧,发热,悪寒,身疼痛,不汗出而烦躁者,大青竜汤主之。

若脉微弱,汗出悪风者,不可服之,服之则厥逆,筋惕肉瞤,此为逆也

(三九)

伤寒脉浮缓,身不疼,但重,乍有軽时,无少阴证者,大青竜汤发之。

?

(四0)

伤寒表不解,心下有水気,乾呕,发热而咳,或渇,或利,或噎,或小便不利,

少腹満,

或喘者,小青竜汤主之。

?

(四一)

伤寒,心下有水気,咳而微喘,发热不渇;服汤已,渇者,此寒去欲解也;小

青竜汤主之。

(四二)

太阳病,外证未解,脉浮弱者,当以汗解,宜桂枝汤。

?

(四三)太阳病,下之微喘者,表未解故也,桂枝加厚朴杏子汤主之。

?

(四四)太阳病,外证未解,不可下也,下之为逆。

欲解外者,宜桂枝汤。

?

(四五)太阳病,先发汗不解,而复下之,脉浮者不愈,浮为在外,而反下之,故令不

愈。

今脉浮,故在外,当须解外则愈,宜桂枝汤。

?

(四六)太阳病,脉浮紧,无汗,发热,身疼痛,八九日不解,表证仍在,此当发其汗服薬已微除,其人发烦目瞑,剧者必衄衄乃解。

所以然者,阳気重故也。

麻黄汤主之。

(四七)太阳病,脉浮紧,发热,身无汗,自衄者愈。

?

(四八)二阳并病,太阳初得病时,发其汗,汗先出不彻,因転属阳明,続自微汗出,不悪寒。

若太阳病证不罢者,不可下,下之为逆,如此可小发汗。

设面色縁縁正赤者,阳気怫郁在表,当解之、熏之。

若发汗不彻,不足言,阳気怫郁不得越,当汗不汗,其人躁烦,不知痛処,乍在腹中,乍在四肢,按之不可得,其人短気但坐,以汗出不彻故也,更发汗则愈。

何以知汗出不彻?

以脉渋故知也。

?

(四九)脉浮数者,法当汗出而愈。

若下之,身重心悸者,不可发汗,当自汗出乃解。

所以然者,尺中脉微,此里虚。

须表里実,津液自和,便自汗出愈。

?

(五0)脉浮紧者,法当身疼痛,宜以汗解之。

仮令尺中遅者,不可发汗,何以知然?

以栄気不足,血少故也。

?

(五一)脉浮者,病在表,可发汗,宜麻黄汤。

?

(五二)脉浮而数者,可发汗,宜麻黄汤。

?

(五三)病常自汗出者,此为栄気和,栄気和者,外不谐,以卫気不共栄気谐和故尔。

以栄行脉中,卫行脉外,复发其汗,栄卫和则愈,宜桂枝汤。

?

(五四)

病人蔵无他病,时发热、自汗出而不愈者,此卫気不和也。

先其时发汗则愈,

宜桂枝汤

(五五)

伤寒脉浮紧,不发汗,因致衄者,麻黄汤主之。

?

(五六)

伤寒不大便六七日,头痛有热者,与承気汤。

其小便清者,知不在里,仍在表

也,当须发汗。

若头痛者,必衄,宜桂枝汤

(五七)

伤寒发汗已解,半日许复烦,脉浮数者,可更发汗,宜桂枝汤。

?

(五八)

凡病,若发汗,若吐,若卜,若亡血,亡津液,阴阳自和者,必自愈。

?

(五九)

大下之後,复发汗,小便不利者,亡津液故也。

勿治之,得少便利,必自愈。

?

(六0)

下之後,复发汗,必振寒,脉微细。

所以然者,以内外倶虚故也。

?

(六一)

下之後,复发汗,昼日烦躁不得眠,夜而安静,不呕、不渇、无表证,脉沈微,

身无大热者,乾姜附子汤主之

(六二)

发汗後,身疼痛,脉沈遅者,桂枝加芍薬生姜各一両,人参三両新加汤主之。

?

(六三)

发汗後,不可更行桂枝汤,汗出而喘,无大热者,可与麻黄杏仁甘草石膏汤。

?

(六四)

发汗过多,其人叉手自冒心,心下悸,欲得按者,桂枝甘草汤主之。

?

(六五)

发汗後,其人脐下悸者,欲作奔豚,茯苓桂枝甘草大枣汤主之。

?

(六六)

发汗後,腹胀満者,厚朴生姜半夏甘草人参汤主之。

?

(六七)

伤寒,若吐若下後,心下逆満,気上冲胸,起则头眩,脉沈紧,发汗则动経,

身为振振揺者,茯苓桂枝白术甘草汤主之。

(六八)

发汗,病不解,反悪寒者,虚故也。

芍薬甘草附子汤主之。

?

(六九)

发汗,若下之,病仍不解,烦躁者,茯苓四逆汤主之。

?

(七0)

发汗後,悪寒者,虚故也。

不悪寒,但热者,実也。

当和胃気,与调胃承気汤。

?

(七一)

太阳病,发汗後,大汗出,胃中乾,烦躁不得眠,欲得饮水者,少少与饮之,

令胃気和则愈。

若脉浮,小便不利,微热消渇者,五苓散主之

(七二)

发汗已,脉浮数,烦渇者,五苓散主之。

?

(七三)

伤寒,汗出而渇者,五苓散主之;不渇者,茯苓甘草汤主之。

?

(七四)

中风发热,六七日不解而烦,有表里证,渇欲饮水,水入则吐者,名曰水逆,

五苓散主之

(七五)

未持脉时,病人手叉自冒心。

师因教试令咳而不咳者,此必両耳聋无闻也。

所

以然者,以重发汗,虚故如此。

发汗後,饮水多必喘,以水灌之亦喘

(七六)

发汗後,水薬不得入口为逆。

若更发汗,必吐下不止。

发汗吐下後,虚烦不得

眠,若剧者,必反复颠倒,心中懊憹,栀子豉汤主之。

若少気者,栀子甘草豉汤主之;若

呕者,栀子生姜豉汤主之。

?

(七七)

发汗,若下之,而烦热,胸中窒者,栀子豉汤主之。

?

(七八)

伤寒五六日,大下之後,身热不去,心中结痛者,未欲解也。

栀子豉汤主之。

?

(七九)

伤寒下後,心烦,腹満,卧起不安者,栀子厚朴汤主之。

?

(八0)

伤寒,医以丸楽大下之,身热不去,微烦者,栀子乾姜汤主之。

?

(八一)

凡用栀子汤,病人旧微溏者,不可与服之。

?

(八二)

太阳病,发汗,汗出不解,其人仍发热,心下悸,头眩,身瞤动,振振欲擗地

者,真武汤主之

(八三)

咽喉乾燥者,不可发汗。

?

(八四)

淋家,不可发汗,发汗必便血。

?

(八五)

疮家,虽身疼痛,不可发汗,汗出则痉。

?

(八六)

衄家,不可发汗,汗出必额上陥,脉急紧,直视不能眴,不得眠。

?

(八七)

亡血豕,不可发汗,发汗则寒栗而振。

?

(八八)

汗家,重发汗,必恍惚心乱,小便已阴疼,与禹余粮丸。

?

(八九)

病人有寒,复发汗,胃中冷,必吐蛕。

?

(九0)

本发汗,而复下之,此为逆也。

若先发汗,治不为逆。

本先下之,而反汗之,

为逆。

若先下之,治不为逆

(九一)

伤寒,医下之,続得下利清谷不止,身疼痛者,急当救里;後身疼痛,清便自

调者,急当救表。

救里宜四逆汤,救表宜桂枝汤

(九二)

病发热,头痛,脉反沈,若不瘥,身体疼痛,当救其里,宜四逆汤。

?

(九三)

太阳病,先下之而不愈,因复发汗,以此表里倶虚,其人因致冒。

冒家汗出自

愈。

所以然者,汗出表和故也。

里未和,然後复下之。

(九四)

太阳病未解,脉阴阳倶停,必先振栗汗出而解。

但阳脉微者,先汗出而解;但

阴脉微者,下之而解。

若欲下之,宜调胃承気汤

(九五)

太阳病,发热、汗出者,此为栄弱卫强,故使汗出。

欲救邪风者,宜桂枝汤。

?

(九六)

伤寒五六日,中风,往来寒热,胸脇苦満,嘿嘿不欲饮食,心烦喜呕,或胸中

烦而不呕,或渇,或腹中痛,或脇下痞鞕,或心下悸、小便不利,或不渇、身有微热,或

咳者,小柴胡汤主之。

?

(九七)血弱気尽,腠理开,邪気因入,与正気相搏,结於胁下,正邪分争,往来寒热,休作有时,嘿嘿不欲饮食,蔵府相连,其痛必下,邪高痛下,故使呕也,小柴胡汤主之。

服柴胡汤已,渇者属阳明,以法治之。

?

(九八)得病六七日,脉遅浮弱,悪风寒,手足温,医二三下之,不能食而胁下満痛,面目及身黄,頚项强,小便难者,与柴胡汤,後必下重。

本渇饮水而呕者,柴胡汤不中与也,食谷者啰。

?

(九九)伤寒四五日,身热,悪风,頚项强,胁下満,手足温而渇者,小柴胡汤主之。

(一00)伤寒,阳脉渋,阴脉弦,法当腹中急痛,先与小建中汤;不瘥者,小柴胡汤王之。

?

(一0一)伤寒中风,有柴胡证,但见一证便是,不必悉具。

凡柴胡汤病证而下之,若柴胡证不罢者,复与柴胡汤,必蒸蒸而振,却复发热汗出而解。

?

(一0二)伤寒二三日,心中悸而烦者,小建中汤主之。

?

(一0三)太阳病,过経十余日,反二三下之,後四五日,柴胡证仍在者,先与小柴胡汤;呕不止,心下急,郁郁微烦者,为未解也,与大柴胡汤下之则愈。

?

(一0四)伤寒十三日不解,胸胁満而呕,日晡所发潮热,已而微利。

此本柴胡证,下之以不得利,今反利者,知医以丸薬下之,此非其治也。

潮热者,実也。

先宜服小柴胡汤以解外,後以柴胡加芒硝汤主之。

?

(一0五)伤寒十三日,过経,谵语者,以有热也,当以汤下之。

若小便利者,大便当鞕,而反下利,脉调和者,知医以丸薬下之,非其治也。

若自下利者,脉当微厥,今反和

者,此为内実也,调胃承気汤主之

(一。

六)太阳病不解,热结膀胱,其人如狂,血自下,下者愈。

其外不解者,尚未可攻,当先解其外。

外解已,但少腹急结者,乃可攻之,宜桃核承気汤。

?

(一。

七)伤寒八九日,下之,胸満烦惊,小便不利,谵语,一身尽重,不可転侧者,柴胡加竜骨牡蛎汤主之。

?

(一。

八)伤寒,腹満,谵语,寸口脉浮而紧,此肝乗脾也,名曰縦。

刺期门。

?

(一。

九)伤寒发热,濇濇悪寒,大渇欲饮水,其腹必満,自汗出,小便利,其病欲解,此肝乗肺也,名曰横。

刺期门。

?

(一一0)太阳病二日,反躁,凡熨其背而大汗出,大热入胃,胃中水竭,躁烦,必发谵语,十余日,振栗,自下利者,此为欲解也。

故其汗従腰以下不得汗,欲小便不得,反呕,欲失溲,足下悪风,大便鞕,小便当数,而反不数及不多,大便已,头卓然而痛,其人足心必热,谷気下流故也。

?

()太阳病中风,以火劫发汗。

邪风被火热,血気流溢,失其常度。

両阳相熏灼,

其身发黄。

阳盛则欲衄,阴虚小便难。

阴阳倶虚竭,身体则枯燥,但头汗出,剤頚而还,腹満,微喘,口乾咽烂,或不大便。

久则谵语,甚者至啰,手足躁扰,捻衣摸床,小便利者,其人可治。

?

(一一二)伤寒,脉浮,医以火迫劫之,亡阳,必惊狂,卧起不安者,桂枝去芍薬加蜀漆牡蛎竜骨救逆汤主之。

?

(一一三)形作伤寒,其脉不弦紧而弱,弱者必渇,被火必谵语,弱者发热,脉浮,解之当汗出愈。

?

(一一四)太阳病,以火熏之,不得汗,其人必躁。

至燧不解,必清血,名为火邪。

(——五)

脉浮,热甚,而反灸之,此为実。

実以虚治,因火而动,必咽燥,吐血。

?

(—六)

微数之脉,慎不可灸,因火为邪,则为烦逆,追虚逐実,血散脉中,火気虽

微,内攻有力,焦骨伤筋,血难复也。

脉浮,宜以汗解。

用火灸之,邪无従出,因火而盛,病従腰以下必重而痹,名火逆也。

欲自解者,必当先烦,烦乃有汗而解。

何以知之?

脉浮,故知汗出解。

?

(一一七)

焼针令其汗,针処被寒,核起而赤者,必发奔豚,気従少腹上冲心者,灸其

核上各一壮,与桂枝加桂汤,更加桂枝二両也

(——八)

火逆下之,因焼针,烦躁者,桂枝甘草竜骨牡蛎汤主之。

?

(—九)

太阳伤寒者,加温针必惊也。

?

(一二0)

太阳病,当悪寒、发热,今自汗出,反不悪寒、发热,関上脉细数者,以医

吐之过也。

一二日吐之者,腹中饥,口不能食;三四日吐之者,不喜糜粥,欲食冷食,朝

食暮吐,以医吐之所致也,此为小逆

(一二一)

太阳病吐之,但太阳病当悪寒,今反不悪寒,不欲近衣,此为吐之内烦也。

?

(一二二)

病人脉数,数为热,当消谷引食,而反吐者,此以发汗,令阳気微,膈気虚,

脉乃数也。

数为客热,不能消谷,以胃中虚冷,故吐也

(一二三)

太阳病,过経十余日,心下温温欲吐而胸中痛,大便反溏,腹微満,有E郁微

烦,先此时自极吐下者,与调胃承気汤。

若不尔者,不可与。

但欲呕,胸中痛,微溏者,

此非柴胡汤证,以呕故知极吐下也。

?

(一二四)

太阳病,六七日表证仍在,脉微而沈,反不结胸,其人发狂者,以热在下焦,

少腹当鞕満,小便自利者,下血乃愈。

所以然者,以太阳随経,瘀热在里故也。

抵当汤主

之。

(一二五)太阳病身黄,脉沈结,少腹鞕,小便不利者,为无血也。

小便自利,其人如狂者,血证谛也。

抵当汤主之。

?

(一二六)伤寒有热,少腹満,応小便不利,今反利者,为有血也,当下之,不可余薬,宜抵当丸。

?

(一二七)太阳病,小便利者,以饮水多,必心下悸;小便少者,必苦里急也。

?

?

【辨太阳病脉证并治下】?

(一二八)问曰:

病有结胸,有蔵结,其状何如?

答曰:

按之痛,寸脉浮,関脉沈,名曰结胸也。

?

(一二九)何谓蔵结?

答曰:

如结胸状,饮食如故,时时下利,寸脉浮,関脉小细沈紧,名曰蔵结。

舌上白胎滑者,难治。

?

(一三0)蔵结无阳证,不往来寒热,其人反静,舌上胎滑者,不可攻也。

?

(一三一)病发於阳,而反下之,热入因作结胸;病发於阴,而反下之,因作痞也。

所以成结胸者,以下之太早故也。

结胸者,项亦强,如柔痉状,下之则和,宜大陥胸丸。

(一三二)结胸证,其脉浮大者,不可下,下之则死。

?

(一三三)结胸证悉具,烦躁者亦死。

?

(一三四)太阳病,脉浮而动数,浮则为风,数则为热,动则为痛,数则为虚。

头痛,发热,微盗汗出,而反悪寒者,表未解也。

医反下之,动数変遅,膈内拒痛,胃中空虚,客気动膈,短気躁烦,心中懊憹,阳気内陥,心下因鞕,则为结胸。

大陥胸汤主之。

若不

结胸,但头汗出,余処无汗,剤頚而还,小便不利,身必发黄。

?

(一三五)伤寒六七日,结胸热実,脉沈而紧,心下痛,按之石鞕者,大陥胸汤主之。

(一三六)伤寒十余日,热结在里,复往来寒热者,与大柴胡汤;但结胸,无大热者,

此为水结在胸胁也。

但头微汗出者,大陥胸汤主之。

?

(一三七)太阳病,重发汗而复下之,不大便五六日,舌上燥而渇,日晡所小有潮热,

従心下至少腹鞕満而痛不可近者,大陥胸汤主之。

?

(一三八)小结胸病,正在心下,按之则痛,脉浮滑者,小陥胸汤主之。

?

(一三九)太阳病,二三日,不能卧,但欲起,心下必结,脉微弱者,此本有寒分也,

反下之,若利止,必作结胸;未止者,四日复下之,此作协热利也。

?

(一四0)太阳病,下之,其脉促,不结胸者,此为欲解也;脉浮者,必结胸;脉紧者,必咽痛;脉弦者,必両脇拘急;脉细数者,头痛未止;脉沈紧者,必欲呕;脉沈滑者,协热利;脉浮滑者,必下血。

?

(一四一)病在阳,応以汗解之。

反以冷水潠之,若灌之,其热被劫不得去弥更益烦,肉上粟起,意欲饮水,反不渇者,服文蛤散。

若不差者,与五苓散。

寒実结胸,无热证者,与三物小陥胸汤,白散亦可服。

?

(一四二)太阳与少阳并病,头项强痛,或眩冒,时如结胸,心下痞鞕者,当刺大椎第

一间、肺兪、肝兪,慎不可发汗。

发汗则谵语,脉弦,五日谵语不止,当刺期门。

?

(一四三)妇人中风,发热悪寒,経水适来,得之七八日,热除而脉遅,身凉,胸脇下

満,如结胸状,谵语者,此为热入血室也。

当刺期门,随其実而取之。

?

(一四四)妇人中风,七八日続得寒热,发作有时,経水适断者,此为热入血室。

其血

必结,故使如疟状,发作有时,小柴胡汤主之。

?

(一四五)妇人伤寒,发热,経水适来,昼日明了,暮则谵语,如见鬼状者,此为热入血室,无犯胃気及上二焦,必自愈。

?

(一四六)伤寒六七日,发热,微悪寒,支节烦疼,微呕,心下支结,外证未去者,柴胡桂枝汤主之。

?

(一四七)伤寒五六日,已发汗而复下之,胸胁満微结,小便不利,渇而不呕,但头汗

出,往来寒热,心烦者,此为未解也。

柴胡桂枝乾姜汤主之。

?

(一四八)伤寒五六日,头汗出,微悪寒,手足冷,心下満,口不欲食,大便鞕,脉细者,此为阳微结,必有表,复有里也。

脉沈,亦在里也。

汗出,为阳微。

仮令纯阴结,不得复有外证,悉入在里,此为半在里半在外也。

脉虽沈紧,不得为少阴病。

所以然者,阴不得有汗,今头汗出,故知非少阴也,可与小柴胡汤。

设不了了者,得屎而解。

?

(一四九)伤寒五六日,呕而发热者,柴胡汤证具,而以他薬下之,柴胡证仍在者,复

与柴胡汤。

此虽已下之,不为逆,必蒸蒸而振,却发热汗出而解。

若心下満而鞕痛者,此为结胸也。

大陥胸汤主之。

但満而不痛者,此为痞,柴胡不中与之,宜半夏泻心汤。

?

(一五0)太阳、少阳并病,而反下之,成结胸;心下鞕,下利不止,水浆不下,其人心烦。

?

(一五一)脉浮而紧,而复下之,紧反入里,则作痞,按之自濡,但気痞耳。

?

(一五二)太阳中风,下利,呕逆,表解者,乃可攻之。

其人漐漐汗出,发作有时,头痛,心下痞鞕満,引脇下痛,乾呕,短気,汗出不悪寒者,此表解里未和也,十枣汤主之

(一五三)太阳病,医发汗,遂发热,悪寒,因复下之,心下痞,表里倶虚,阴阳気并竭,无阳则阴独,复加焼针,因胸烦,面色青黄,肤瞤者,难治。

今色微黄,手足温者,易愈

(一五四)

心下痞,按之濡,其脉関上浮者,大黄黄连泻心汤主之。

?

(一五五)

心下痞,而复悪寒汗出者,附子泻心汤主之。

?

(一五六)

本以下之,故心下痞,与泻心汤,痞不解,其人渇而口燥,烦,小便不利者,

五苓散主之

(一五七)

伤寒汗出,解之後,胃中不和,心下痞鞕,乾噫食臭,脇下有水気,腹中雷

鸣,下利者,生姜泻心汤主之。

?

(一五八)伤寒中风,医反下之,其人下利日数十行,谷不化,腹中雷鸣,心下痞鞕而満,乾呕,心烦不得安。

医见心下痞,谓病不尽,复下之,其痞益甚。

此非结热,但以胃中虚,客気上逆,故使鞕也。

甘草泻心汤主之。

?

(一五九)

伤寒,服汤薬,下利不止,心下痞鞕,服泻心汤已。

复以他薬下之,利不止,

医以理中与之,利益甚。

理中者,理中焦,此利在下焦,赤石脂禹余粮汤主之。

复不止者,当利其小便。

(一六0)

伤寒吐下後,发汗,虚烦,脉甚微,八九日心下痞鞕,脇下痛,気上冲咽喉,

眩冒,経脉动惕者,久而成痿

(一六一)

伤寒发汗,右吐,右卜,解後,心卜痞鞕,噫気不除者,旋覆代赭汤主之。

?

(一六二)

下後,不可更行桂枝汤,若汗出而喘,无大热者,可与麻黄杏仁甘草石膏汤。

?

(一六三)

太阳病,外证未除,而数下之,遂协热而利,利下不止,心下痞鞕,表里不

解者,桂枝人参汤主之

(一六四)

伤寒大下後,复发汗,心下痞,悪寒者,表未解也。

不可攻痞,当先解表,

表解乃可攻痞,解表宜桂枝汤,攻痞宜大黄黄连泻心汤

(一六五)

伤寒发热,汗出不解,心中痞鞕,呕吐而下利者,大柴胡汤主之。

?

(一八八)

病如桂枝证,头不痛,项不强,寸脉微浮,胸中痞鞕,気上冲喉咽不得息者,

此为胸有寒也。

当吐之,宜瓜蒂散

(一六七)

病胁下素有痞,连在脐旁,痛引少腹入阴筋者,此名蔵结,死。

?

(一六八)

伤寒若吐、若下後,七