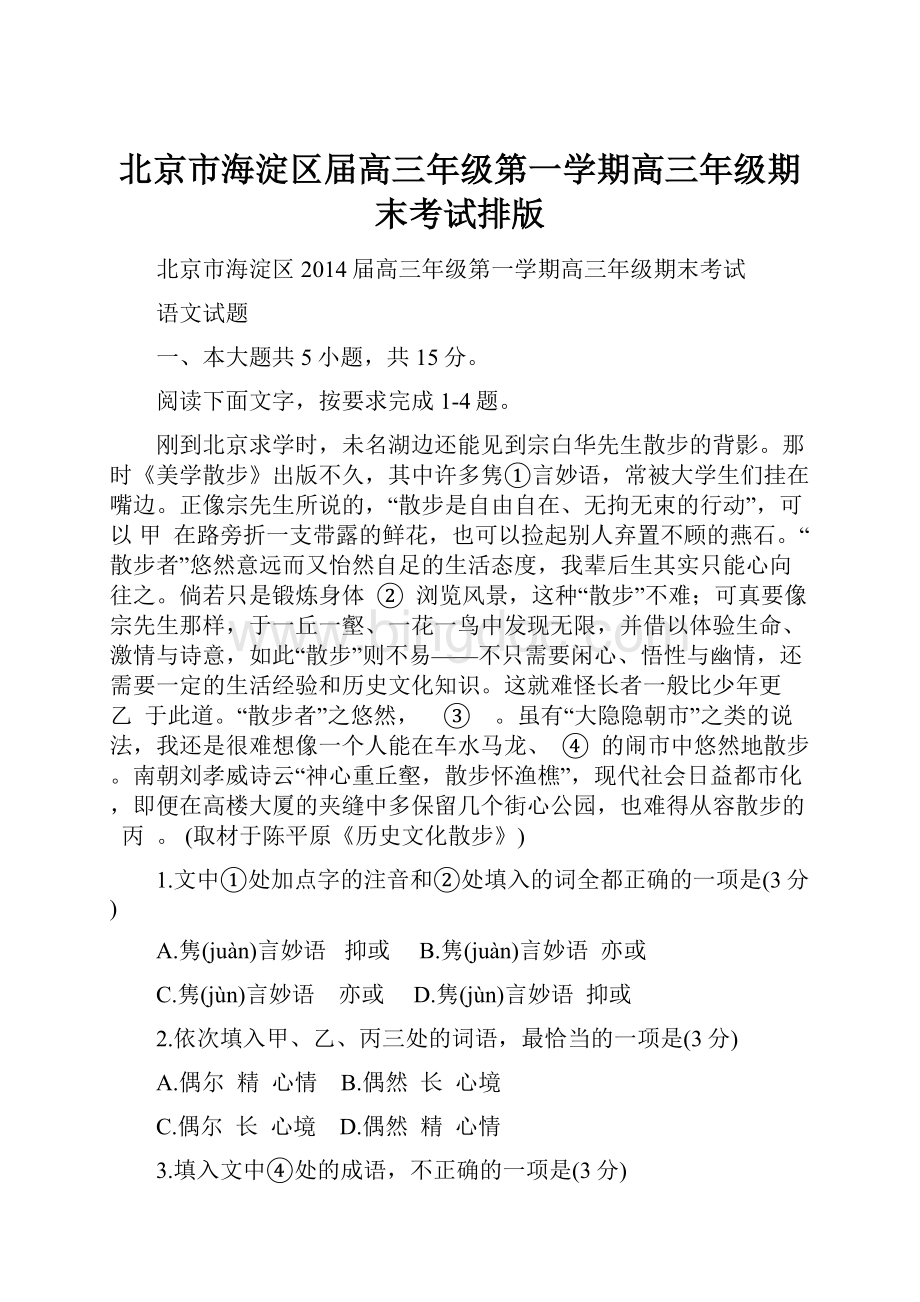

北京市海淀区届高三年级第一学期高三年级期末考试排版.docx

《北京市海淀区届高三年级第一学期高三年级期末考试排版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《北京市海淀区届高三年级第一学期高三年级期末考试排版.docx(15页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

北京市海淀区届高三年级第一学期高三年级期末考试排版

北京市海淀区2014届高三年级第一学期高三年级期末考试

语文试题

一、本大题共5小题,共15分。

阅读下面文字,按要求完成1-4题。

刚到北京求学时,未名湖边还能见到宗白华先生散步的背影。

那时《美学散步》出版不久,其中许多隽①言妙语,常被大学生们挂在嘴边。

正像宗先生所说的,“散步是自由自在、无拘无束的行动”,可以甲 在路旁折一支带露的鲜花,也可以捡起别人弃置不顾的燕石。

“散步者”悠然意远而又怡然自足的生活态度,我辈后生其实只能心向往之。

倘若只是锻炼身体 ② 浏览风景,这种“散步”不难;可真要像宗先生那样,于一丘一壑、一花一鸟中发现无限,并借以体验生命、激情与诗意,如此“散步”则不易——不只需要闲心、悟性与幽情,还需要一定的生活经验和历史文化知识。

这就难怪长者一般比少年更 乙 于此道。

“散步者”之悠然, ③ 。

虽有“大隐隐朝市”之类的说法,我还是很难想像一个人能在车水马龙、 ④ 的闹市中悠然地散步。

南朝刘孝威诗云“神心重丘壑,散步怀渔樵”,现代社会日益都市化,即便在高楼大厦的夹缝中多保留几个街心公园,也难得从容散步的 丙 。

(取材于陈平原《历史文化散步》)

1.文中①处加点字的注音和②处填入的词全都正确的一项是(3分)

A.隽(juàn)言妙语 抑或 B.隽(juàn)言妙语 亦或

C.隽(jùn)言妙语 亦或 D.隽(jùn)言妙语 抑或

2.依次填入甲、乙、丙三处的词语,最恰当的一项是(3分)

A.偶尔 精 心情 B.偶然 长 心境

C.偶尔 长 心境 D.偶然 精 心情

3.填入文中④处的成语,不正确的一项是(3分)

A.熙熙攘攘 B.万人空巷 C.摩肩接踵 D.项背相望

4.填入文中③处的句子,与上下文衔接最恰当的一项是(3分)

A.既取决于适宜的客观环境,也取决于个人的知识经验。

B.既得益于个人修养,也取决于客观环境。

C.既有赖于个人教养,也离不开生活条件。

D.既离不开个人的知识经验,也离不开纯粹的自然环境。

5.下列对联中涉及到的我国传统节日依次是(3分)

①街头灯影逐花影,村中梅香伴酒香。

②年高喜赏登高节,秋老还添不老春。

③桂花开时香云成海,月轮高处广寒有宫。

④春回大地,九千万里寒食雨;日暖神州,二十四番花信风。

A.春节 重阳节 元宵节 清明节B.元宵节 中秋节 重阳节 春节

C.元宵节 重阳节 中秋节 清明节D.春节 中秋节 重阳节 元宵节

二、本大题共7小题,共31分。

阅读下面的文言文,完成6-12题。

予幼师事先君,听其言,观其行事。

今老矣,犹志其一二。

先君平居不治生业,有田一廛,无衣食之忧;有书数千卷,手缉而校之,以遗子孙。

曰:

“读是,内以治身,外以治人,足矣。

此孔氏之遗法也。

”先君之遗言今犹在耳。

其遗书在椟,将复以遗诸子,有能受而行之,吾世其庶矣乎!

盖孔氏之所以教人者,始于洒扫应对进退。

及其安之,然后申之以弦歌,广之以读书。

曰:

“道在是矣,仁者见之斯以为仁,智者见之斯以为智矣。

颜、闵由是以得其德,予、赐由是以得其言,求、由由是以得其政,游、夏由是以得其文,皆因其才而成之。

譬如农夫垦田,以植草木,小大长短,甘辛成苦,皆其性也,吾无加损焉,能养而不伤耳。

”

孔子曰:

“十室之邑,必有忠信如丘者焉,不如丘之好学也。

”如孔子犹养之以学而后盛,故古之知道者必由学,学者必由读书。

博说之诏其君,亦曰:

“学于古训,乃有获,而况余人乎!

”

子路之于孔氏,有兼人之才而不安于学,尝谓孔子:

“有民人社稷,何必读书然后为学?

”孔子非之,曰:

“汝闻六言六蔽矣乎?

好仁不好学,其蔽也愚;好智不好学,其蔽也荡;好信不好学,其蔽也贼;好直不好学,其蔽也绞;好勇不好学,其蔽也乱;好刚不好学,其蔽也狂。

”凡学而不读书者,皆子路也。

信其所好,而不知古人之成败与所遇之可否,未有不为病者。

虽然孔子尝语子贡矣曰赐也汝以予为多学而识之者欤曰然非欤曰非也予一以贯之。

一以贯之,非多学之所能致,则子路之不读书未可非邪?

曰:

非此之谓也。

老子曰:

“为学日益,为道日损。

”以日益之学求日损之道,而后一以贯之者,可得而见也。

(取材于苏辙《藏书室记》)

注释:

①傅说:

商朝政治家。

②绞:

言语伤人。

6.下列语句中,加点词语的解释不正确的一项是(3分)

A.手缉而校之 缉:

收集整理

B.然后申之以弦歌 申:

陈述说明

C.有兼人之才 兼:

超过

D.其蔽也贼 贼:

偷窃

7.下列各组语句中,加点的词意义和用法都相同的一项是(3分)

A.吾世其庶矣乎 甘辛咸苦,皆其性也

B.广之以读书 以日益之学求日损之道

C.傅说之诏其君 非此之谓也

D.而况余人乎 凡学而不读书者

8.下列对文中语句的理解,不符合文意的一项是(3分)

A.盖孔氏之所以教人者,始于洒扫应对进退

孔子教育人的方法,是从家务劳动、礼节、行为举止开始的

B.如孔子犹养之以学而后成

像孔子那样的人,尚且需要培养学习习惯,然后才能有所成就

C.好勇不好学,其蔽也乱

喜好勇敢而不喜好学习,它的弊端是恣意妄为

D.则子路之不读书未可非邪

那么子路不读书,就可以不受到责怪了吗

9.下列的理解和分析,不符合文意的一项是(3分)

A.本文以孔子的教育思想为纲,表达了作者对教育及学习方法的诸多见解。

B.苏氏父子都重视读书,作者提出了读书能够“内以治身,外以治人”的观点。

C.作者以农夫种田依顺草木本性使其自由生长为喻,形象地说明了育人之道。

D.孔子否定死读书而不思考的做法,他认为“一以贯之”是增长学问的力法。

10.本文作者与其父_______、其兄______并居唐宋散文八大家之列。

(2分)

11.用斜线(/)给上文中的划线处断句。

(5分)

虽然孔子尝语子贡矣曰赐也汝以予为多学而识之者欤曰然非欤曰非也予一以贯之。

12.文中“有民人社稷,何必读书然后为学”这句话的意思是:

治理国家、管理百姓等方面的实践就是学习,为什么一定是读书才算学习呢?

请概括孔子不同意子路这种说法的理由,并结合生活实际谈谈你对子路这一说法的认识。

(不少于200字)(12分)

三、本大题共2小题,共16分。

13.时读下面龚自珍的两首诗,完成①、②题。

(8分)

漫感

绝域从军计惘然,东南幽恨满词笺。

一箫一剑平生意,负尽狂名十五年。

己亥杂诗

少年击剑更吹箭,剑气箫心一例消。

谁分苍凉归棹后,万千哀乐聚今朝。

注释:

①此诗写于西北边疆动乱及东南沿海一带遭殖民主义者入侵之时。

②分:

料想。

①下列对诗句的理解不正确的一项是(3分)

A.前诗从诗人心系边疆局势写起,“惘然”二字奠定了全诗低沉悲凉的基调。

B.前诗中的“负尽”和后诗中的“一例消”,都传达出了诗人忧愤悔恨之情。

C.后诗结尾二句写出了诗人归乡之后,百感交集、心潮难平的复杂况味。

D.这两首诗既豪宕激越,又沉郁悲慨,都表达出了诗人深沉炽热的情感。

②“剑气箫心”是龚自珍人生的真实写照,从这两首诗中,你读出了一个怎样的诗人形象?

请结合诗句具体分析。

(5分)

14.在横线处写出诗文原句(限选其中4道题)。

(8分)

①暧暧远人村,依依墟里烟。

, 。

(陶渊明《归园田居》)

②彼与彼年相若也,道相似也, , 。

(韩愈《师说》)

③登斯楼也,则有去国怀乡, , ,感极而悲者矣。

(范仲淹《岳阳楼记》)

④“月”是我国诗词中的典型意象。

白居易在《琵琶行》中用“ ”来营造送别友人时凄清的氛围,李白在《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》中用“ ”来表达与友人离别的愁绪。

⑤《沁园春·长沙》中诗人面对祖国山河发出深沉的思考:

“ , ?

”

四、本大题共3小题,共12分。

阅读下面的文章,完成15-17题。

在英文中,原创性或者独创性一般用originality这个词来表示,而它又来自origin,后者的意思是“起源、开端”。

因此,当我们说一件艺术作品是原创的,意味着它是一个新起点、新开端,好像脱离了原有的传统,成为后来者学习、延续的榜样,甚至形成了新的传统。

但是,之所以可能成为“新的传统”,显然需要一个“旧的传统”来作参照。

在美国诗人艾略特看来,单独评判一个艺术家的作品是没有意义的,只有在一个系统中,艺术家相对于传统的独创性才能得到理解。

也就是说,我们需要把他跟前人进行对照、比较才能“定位”他的艺术。

所以艺术家想要创新,首先需要充分体认已有的传统,从而确立基本的历史坐标。

在此前提下,有价值的艺术创作才是可能的。

艾略特将传统看作一个动态变化的系统:

一件真正的艺术作品产生后,往往会搅动、改变原来的由艺术经典构成的秩序。

这意味着,真正原创性的艺术一旦产生出来,就会重新塑造艺术传统的形态。

而这样的原创,只有对传统“用最大的力气打进去,用最大的力气打出来”(李可染语)后,才能实现。

反过来说,传统正是在后来者的原创艺术中,才被不断激发活力,留存下来。

人们追求原创性,是因为它具有开启、影响未来的可能性。

但是,一件作品针对传统的“新”或许是可以辨别的,而它是否能通向未来、成为新的开端,当时的人往往难以辨别。

艺术家、批评家都对这种辨别力梦寐以求,却从来没有人能够说明白。

原因在于:

原创的标准一旦能够用语言表述清楚,那就多半变成了教条;而依照教条创作的艺术,又不可能是原创的,这是艺术创作中的一个悖论。

一般来说,我们只能依据“事后的效验”——某艺术作品在后世的影响力、命运——来判断该作品“原创性”的含量。

当代艺术家要创作能够经得起与以往经典作品进行比较的艺术作品,因为那些经典作品曾是新传统、新开端,已成功地通往未来(即现在)。

这就把当下的艺术作品的品质与“事后的效验”联系起来了。

(取材于张晓剑《艺术中的原创性问题》)

15.下列对文章内容的理解,不正确的一项是(3分)

A.艾略特认为单独评判一个艺术家的作品没有意义,作者同意这一观点。

B.艺术家要用历史的眼光给自己确定艺术坐标,从而让创作具有价值。

C.新的艺术作品一旦产生就会搅动、改变原有的由艺术经典构成的秩序。

D.能够经得起和以往经典比较的艺术作品,容易成为艺术创作中的新起点。

16.最能体现文中划线句子含义的一项是(3分)

A.艺术大师齐白石在谈自己的绘画感受时说“写生不是绘制标本”“作画妙在似与不似之间”。

B.台湾著名艺术家朱德庸谈到创作感悟时说:

每个人都是“花前半生找入口,花后半生找出口”。

C.古典文学家樊修章认为,宋代诗人面对唐诗这座高峰形成的磁场,都极力想跳进,又极力想跳出。

D.2012年国际建筑奖获得者王澍,建造具有现代风格的博物馆时使用了拆除古建筑所遗弃的青砖灰瓦。

17.下面这则材料中,徐悲鸿等艺术家的刨作体现了上文中“原创性”的几个特征。

请依据上文相关内容,并结合下面材料加以分析。

(6分)

20世纪三、四十年代,中国画一度衰落。

一批具有深厚传统绘画功底的青年画家,积极投身于中国画改革。

徐悲鸿把当时油画中的造型、透视等方法运用到创作中,塑造了独具特色的《马》;蒋兆和开创了用毛笔素描的水墨人物画法,代表作《流民图》《杜甫》;林风眠用中国画技法表现西方现代派的艺术特征。

他们独开新风,均自成一家,又都以各自的努力振兴了国画艺术。

五、本大题共3小题,共16分。

阅读下面的作品,完成18-20题。

北朝北朝

①品味魏晋南北朝人和南北朝之间截然不同的审美情调,一直是我乐而不疲的追求。

可是一千五百年前的南北中国毕竟是难以跨越的两个世界,我时常会想像他们隔江眺望的情景:

从此岸到彼岸,究竟有多远?

②也许回答是:

永远!

③年轻时,晋人“怪诞”的生活情调比较符合我的口味。

尽管面对屠戮、流徒、离乱,他们还是让小情小调萦绕周遭,给苦痛点缀一些花边儿,权且当作乱中的慰藉。

在我眼里,六朝人都是地道的文人坯子,清高自负,狂妄孤傲。

他们喜欢一些清新的小玩意儿、爱鹅爱鹤爱琴爱林泉,得不到就寝食不宁。

他们标榜放达,喜欢清谈玄远。

④山清水秀、沃野千里的江南毕竟是富庶的,这给骚人墨客驰骋怀抱提供了环境和条件。

此时造纸术的突飞猛进,使文人的挥洒酣畅淋漓。

纸的襄助,推进了江南书风向飘逸道媚发展,并大踏步地走向前卫。

可是再也没有比纸更脆弱的东西了,或堕于水或焚于火或蛀于蠹,千年下来风流云散,难觅只字片纸。

宋齐梁陈书法史中,有名姓的书家二百人,他们留下名姓却无一丁半点墨痕,现在的我们依凭什么来评说他们呢?

⑤透过江南的风流潇洒,从此岸到彼岸,我立刻感受到一种全然不同的格调。

平时翻看史书,总觉得对北朝的描述不及南朝那么热烈和幽默。

北中国从来都是匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等部族混战厮杀的兵家之地,连年兵瑟而致赤地千里。

地域和气候熏陶了马背民族的尚武精神。

他们不像南朝人“竞一韵之奇,争一字之巧”,而在冲锋陷阵上大显身手。

这样的部族,文化品味又该如何……

⑥坐在龙门石窟对面,从窗口隔着伊水远望这座石山:

石窟静静地矗立着,一脸冷峻和硬朗,没有丝毫的粉饰和张扬。

北方虽石质优良,经过千年的霜雪浸洗,多处不免残破漫漶,显出一副沧桑之相,但是它的峥嵘气象和恢宏格局,分明储满了永恒。

⑦北朝人似乎对坚硬的石头有着天生的情缘,他们属意石头,并不是即兴而发随意而止。

哪儿大写意,哪儿小精工,都条理清晰工写分明。

南朝文人对石共也有感情,吟咏石头的诗章也作了不少,只是他们不愿“动手”。

赋诗之余,南朝文人对石头还有另一种嗜好,即采石炼丹化为腹中之物,企盼药石空肠过而得长生不朽。

北朝人对石头采取的是最实在的态度。

在南朝人隔江清谈“般若”“涅槃”时,北朝的偶像崇拜、向往净土的梦想又一次在石头上化为现实。

在北魏至唐一百五十年间的十万余尊造像中,北魏造像就不下三万尊。

我凝神微观这些造像的细部,用手抚摸其中精美的线条时,手眼都有些发潮。

⑧镌刻在龙门石窟古阳洞顶的北魏《广川王造像记》,既方朴又灵秀,既缜密又疏朗,雍容锐利又干脆利落,使人惊叹刻手刀工的简净。

石头可不好摆弄,我们可以想见这样的场景:

高高的洞顶,凿刻者搭架登高,仰卧行事。

一手握钎一手执锤,敲击中火花迸溅,乱石扑面,才凿出这精致的五十个字,可不像南朝文人飞觞赋诗那么浪漫。

冰天雪地里,饥寒交迫中,剔除一方方顽石,磨秃一把把凿头,冬去春来雪化冰消,佛陀终于露出了笑靥。

⑨北朝人刻石根本没有想不朽、想永恒,所以他们面对坚硬的石山会充满喜悦;他们也不觉艰辛,所以众多的造像都流露着佛陀慈祥平和的神采。

他们造石窟、建寺院,拜佛求福是主旨,而把石窟当作艺术殿堂来审美,那是后世文人的发挥并非北朝人的本意。

⑩我们在惊叹北朝石窟的艺术性时,只好为湮没的南朝四百八十寺唱一支挽歌了。

从此岸到彼岸,也许我看清楚了:

南派的江左风流,疏放妍妙;北派的中原古法,厚重苍茫。

各极一时之盛,难以论说高下。

但随着年龄的增长,我要找寻的是与艺术心灵相契合的空间,使精神化的生命洞穿生活中浮华附丽的表层,真正对艺术前景寄予切实的期望。

啊,还是北朝!

还是北朝!

(取材于朱以撒的同题散文)

18.下列对文章的理解,不正确的两项是(4分)

A.“也许同答是:

永远!

”一句既写出南北朝地理上难以跨越的空间距离,也暗示它们文化上存在着巨大的审美差异。

B.造纸术的发展推动了南朝书法艺术的进步,但纸的脆弱又使艺术品难以留存,这与北朝石刻艺术的永恒形成对比。

C.作者抚摸北魏造像时“手眼都有些发潮”,是因为他感动于北朝石刻艺术的精美,同时又失望于南朝人对石头的态度。

D.文中第⑧段描写了北朝人凿石刻字的情景,表现了他们不畏艰辛、从容放达的生活态度和对美好未来的向往。

E.这篇文章具有浓厚的文化气息,语言典雅富有诗意,形象可感又意蕴丰厚,表达了作者对艺术的独到看法。

19.第⑤段说“我立刻感受到一种全然不同的格调”,从全文看,南北朝的格调有何不同?

形成不同格调的具体原因有哪些?

(6分)

20.结尾处作者反复强调“还是北朝”,这样写有什么作用?

(6分)

六、本大题共2小题,共60分。

21.“汉语盘点活动”,意在用一个词语概括过去一年国内或国际发生的变化、人们关注的焦点。

请从“霾、正能量、女汉子、曼德拉、喜大普奔”中,选择一个你认同的“2013年度词语”,并写出理由。

(150字左右)(10分)

22.阅读下面的材料,按要求作文。

(50分)

“磨”既有磨擦、磨合的意思,也有研磨、打磨的意思,还有磨练、磨砺的意思有时候,“磨”能带来精致;有时候,“磨”代表一种慢生活;有时候,“磨”意味着没有效率……

请以“磨”为题,写一篇不少于700字的文章,除诗歌外文体不限。

语文参考答案及评分标准

一、本大题共5小题,每小题3分,共15分。

1.A 2.选C得3分,选A得1分,其余不得分3.B 4.B 5.C

二、本大题共7小题,共31分。

6.D 7.B 8.B 9.B

10.苏洵 苏轼(每空1分,共2分)

11.虽然/孔子尝语子贡矣/曰/赐也/汝以予为多学而识之者欤/曰/然/非欤/曰/非也/予一以贯之。

(共5分,“/”处必断。

每答对2处得1分。

答错2处扣1分,扣完5分为止)

12.(12分)

第一问:

孔子认为不读书学习,即使有好的品德追求也会做错事,甚至做坏事。

或:

不读书学习,就会不知古训(不明事理),不辨正误,就会出现问题。

(意思对即可,3分)

第二问:

略。

结合生活实际,2分。

认识与思考,4分;其中观点态度1分,分析阐释3分。

语言3分。

三、本大题共2小题,共16分。

13.①B(3分)

②答案要点:

既拥有报国立业的雄心壮志,又饱含忧国伤时之幽情的诗人形象。

或:

既有情致又有胆识、刚柔相济的诗人形象。

诗人形象包含两方面特征。

能结合具体诗句,紧扣诗人形象特征分析,第一点2分,第二点3分。

14.①狗吠深巷中鸡鸣桑树颠

②位卑则足羞 官盛则近谀

③别时茫茫江浸月 我寄愁心与明月

④忧谗畏讥 满目萧然

⑤问苍茫大地 谁主沉浮

(共8分。

每空1分,有错则该空不得分。

学生如多写,选前4道小题评分。

)

四、本大题共3小题,共12分。

15.C (3分)

16.本题选C得3分,选B得2分。

选A或D不得分,多选不得分。

17.参考答案:

①徐悲鸿等艺术家都具有深厚的传统绘画功底,说明已充分体认了传统。

②他们在创作中融入多种技法,振兴了国画(使传统被激发活力后,留存了下来),说明原创性的作品能够重新塑造艺术传统的形态。

③这些艺术家独开新风,自成一家,说明他们的作品具有广泛的影响力,经过时间的检验,形成了新传统、新开端。

(意思对即可。

共6分,答对一点得2分)

五、本大题共3小题,共16分。

18.CD(4分)

19.答案要点:

第一问:

南朝:

风流潇洒,疏放妍妙。

北朝:

纯厚朴质,厚重恢宏。

(2分)

第二问:

南朝:

山清水秀,富庶发达;南朝人多具有文人特质和情怀。

北朝:

战争频仍,赤地千里;北朝人更实在坚忍,把对美好生活的向往通过凿石刻像化为现实。

(4分)

20.参考答案:

结尾反复强调“还是北朝”,在对比中突出了作者对北朝艺术由衷的赞美之情(2分);凸显了文章主旨——能体现生命本质的艺术最具有生命力(2分);同时照应题目,呼应开头,首尾圆融(2分)。

(共6分,意思对即可)

六、本大题共2小题,共60分。

21.共10分。

[评分参考]

8—10分:

观点明确;见解比较深刻或说理比较充分,语言通畅,不少于140字。

5—7分:

观点明确;言之成理,见解不够深刻或说理充分性不足;语言通顺,不少于140字。

5分以下:

观点不够明确;说理不够清晰,语言欠通顺,不足140字。

22.作文评分参考

类别

评分要求

评分说明

一类卷

(50—43分)

紧扣题意、中心突出

内容充实、感情真挚

语言流畅、表达得体

结构严谨、层次分明

以43分为基准分,向上浮动。

符合一类卷的基本要求,有创意、有文采的文章可得47分以上。

二类卷

(42—37分)

符合题意、中心明确

内容较充实、感情真实

语言通顺、表达大致得体

结构完整、条理清楚

以37分为基准分,向上浮动。

符合二类卷的基本要求,其中某一方面比较突出的文章可得40分以上。

三类卷

(36—30分)

基本符合题意、中心基本明确

内容较充实、感情真实

语言基本通顺、有少量语病

结构基本完整、条理基本清楚

以30分为基准分,向上浮动。

符合三类文的基本要求,其中某一方面较好的文章可得33分以上。

四类卷

(29—0分)

偏离题意、立意不当

中心不明确、内容空洞

语言不通顺、语病多

结构不完整、条理混乱

以29分为基准分,向下浮动。

说明:

每3个错别字减1分,重复的不计。

字数不足,每少50个字减1分。

缺题目减2分。

附录1:

【文言文参考译文】

藏书室记

苏辙

我自幼向先父学习,听从他言语(的教诲),观察他做事的方式。

现在我年纪大了,还能记得其中的一些。

父亲平素不经营产业,(幸而家中)有一些田地,没有衣食之忧;有几千卷书,亲手编辑校对整理,(把它)留给子孙。

(他)说:

“读这些书籍,对内修养身心,对外管理他人,足够了。

这是孔子遗留下来的教化方法。

”父亲留下来的教诲,现在还在耳边回响。

他遗留下来的书籍(仍)在木柜中,(我)要把它们再留给子孙,(如果子孙中)有能接受这些书并且践行其中的内容,我们的后代就差不多(很好了)。

孔子教化人的方法,是从如何洒水扫地这样的家务劳动、如何待人处事开始的,等到他们把这些都做好了,再用礼乐来反复说明,用读书来丰富提高。

(所以)说:

“道就在其中。

仁者见到它,就能从中体会仁;智者见到它,就能从中发现智。

颜回、闵子骞从这里得到的是德行,宰予、端木赐从这里得到的是言谈技巧,冉求、子路从这里得到的是为政本领,子游、子夏从这里得到的是文采,都是凭借他们自身的才能而成就自己。

就像农夫开垦田地,种植草木,草木大小长短、甘辛咸苦,都是它们的本性使然,农民没有增加或减损什么,滋养它们而不伤害本性罢了。

”

孔子说:

“(即使是只有)十户人家的小地方,也一定会有像我一样忠信的人,只是不如我这么好学罢了。

”像孔子这样的人尚且需要通过不断学习来自我提高完善,然后才能有所成就,所以古人知晓道理一定要通过学习,学习提高一定要通过读书。

傅说告诫他的君主,也说:

“向古训学习,才能有收获。

”更何况我们这些普通人呢?

子路在孔子看来,有过人的才能却不安于学习,曾经对孔子说:

“只要直接去治理百姓管理祭祀就行了,不一定死读书才算是学习。

”孔子批评他说:

“你听说过‘六言六蔽’吗?

喜好仁德却不喜好学习,弊病是容易被人愚弄;喜好聪明却不喜好学习,弊病是容易放荡不羁;喜好信实却不喜好学习,弊病是拘于小信而贼害自己;喜好直率却不喜好学习,弊病是说话尖刻刺人;喜好勇敢而不喜好学习,弊病是捣乱闯祸;喜好刚强而不喜好学习,弊病是狂妄自大。

”凡学习却不读书的人,都是子路这样的人。

相信自己所喜欢的东西,却不知道古人成败的情况以及所接触事物的正确与否,没有不出问题的。

虽然这样,(但是)孔子曾经对子贡说:

“赐,你认为我是广泛学习而后能牢记不忘的人吗?

”(赐)说:

“是的。

不是吗?

”(孔子)说:

“不是这样的。

我用一个根本性的事理贯穿事情的始末。

”是“一以贯之”,不是多学习就能够达到的,那么子路不读书,就可以不受到批评了吗?

说:

我指的不是这个。

老子说:

“学习要日有增益,探求大道要日有减少(从而接近于道的本义)。

”用日日增加的学问,探求日日减少的道,然后才能做到一以