大连医科大学艺术学院.docx

《大连医科大学艺术学院.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《大连医科大学艺术学院.docx(114页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

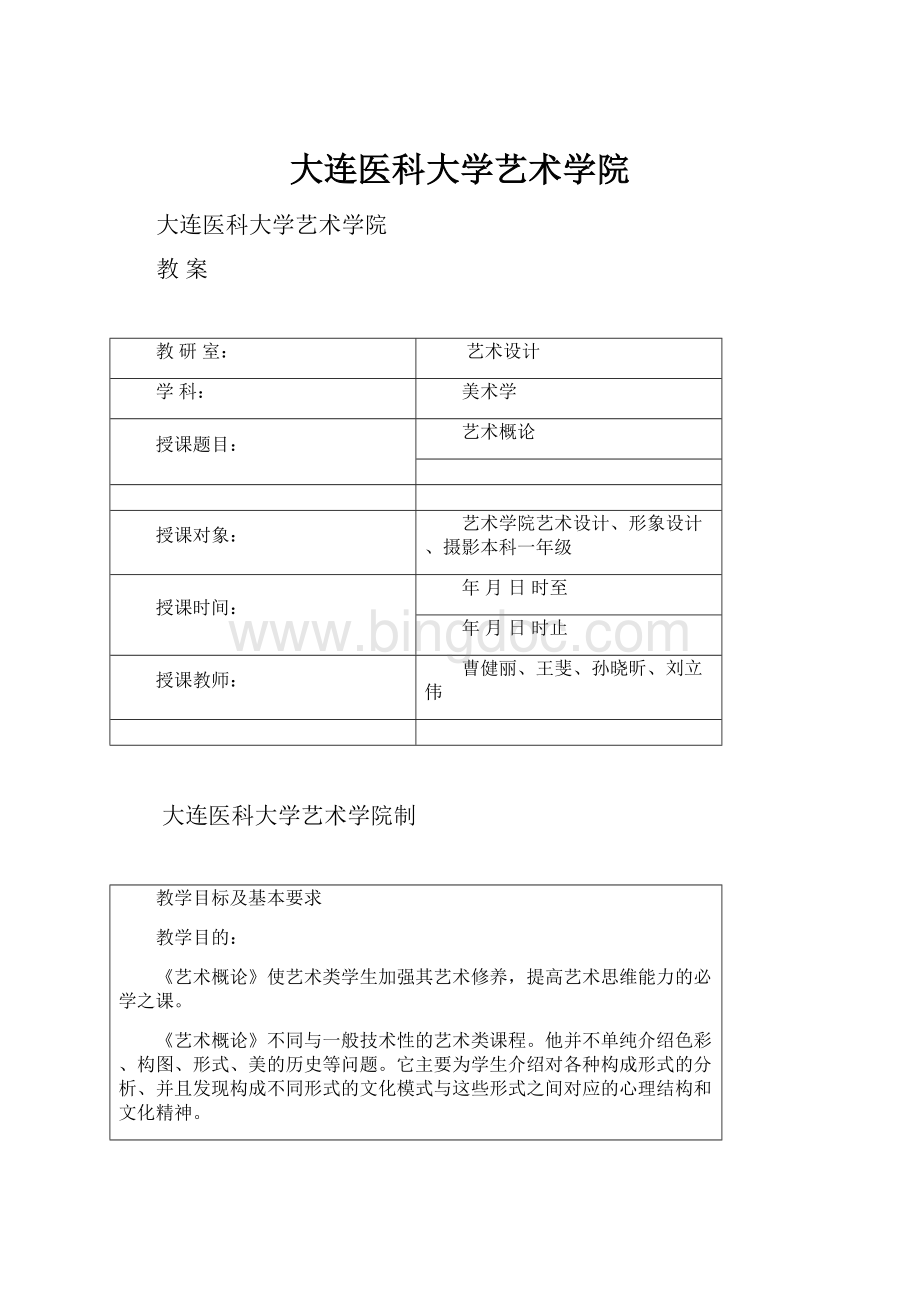

大连医科大学艺术学院

大连医科大学艺术学院

教案

教研室:

艺术设计

学科:

美术学

授课题目:

艺术概论

授课对象:

艺术学院艺术设计、形象设计、摄影本科一年级

授课时间:

年月日时至

年月日时止

授课教师:

曹健丽、王斐、孙晓昕、刘立伟

大连医科大学艺术学院制

教学目标及基本要求

教学目的:

《艺术概论》使艺术类学生加强其艺术修养,提高艺术思维能力的必学之课。

《艺术概论》不同与一般技术性的艺术类课程。

他并不单纯介绍色彩、构图、形式、美的历史等问题。

它主要为学生介绍对各种构成形式的分析、并且发现构成不同形式的文化模式与这些形式之间对应的心理结构和文化精神。

课程主要包括:

艺术本质论、艺术门类论、艺术发展论、艺术作品论、艺术创作论、艺术接受论

课程要求:

要求学生掌握艺术的基本原理,掌握艺术发生、发展的基本原理,为学生今后的发展打下坚实的基础。

教学内容提要及时间分配

教学时数:

本课程是摄影专业四年制本科学生的专业必修课,总学时为32学时,全部为课堂讲授。

本课程主要分为:

第一章、艺术本质论授课学时6学时

第二章、艺术门类论授课学时6学时

第三章、艺术发展论授课学时6学时

第四章、艺术创作论授课学时6学时

第五章、艺术作品论授课学时6学时

第六章、艺术接受论授课学时6学时

第一章艺术的本质论

教学目的与要求:

1.了解艺术是意识形态也是生产形态,掌握艺术形态的主体性和对象化存在的形式,认识艺术形态是美的形式构成重点介绍概念:

主体、客体、美学、形态;

2.掌握划分艺术形态的意义和方法,重点分析“符号体系”和“物化结构”;

3.理解不同种类艺术的内、外表现形式,掌握他们的特性,介绍国外著名艺术家打破艺术界线的尝试,剖析艺术形态的本质;

4.了解艺术形态与主体世界的多元化构成。

课时分配:

6学时

授课重点:

1、艺术与经济的关系

2、艺术与意识形态的关系

知识难点:

艺术是意识形态也是生产形态;

教学方法:

理论讲授、启发式

在开始学习艺术概论这门课程之前,有必要提出这样一个问题:

何为艺术的本质?

换句话说,就是艺术是什么?

关于这个问题中外文艺史上许多美学家和艺术理论家很早以前就开始了探索,在其漫漫的论争道路上,争论的话语从来没有停息过。

从古希腊、中国先秦时代开始直到今天,给艺术下过的定义已有数十种,几乎从各种角度探讨了艺术的本质,但到目前为止仍然没有趋同一致的看法。

其中较有影响力的观点主要有:

“再现论”、“表现论”和“审美活动论”。

一、再现论

再现论认为艺术的本质是对现实对象的再现或模仿。

从古希腊开始就有人认为艺术的本质在于对自然的模仿。

早在赫拉克利特的著作残篇中,第一次出现了“艺术模仿自然”的提法。

从此以后,艺术模仿自然的观念便反复出现于一切哲学、美学和艺术理论之中,并且把这归结为人的一种模仿本能,认为艺术起源于模仿。

如亚里士多德把“模仿”作为艺术理论的“首要的原理”来探讨。

亚里士多德认为,一切艺术实际上都是模仿,之所以呈现不同的艺术样式,原因在于模仿所用的媒介和模仿所取的对象、所取的方式不同。

这些都给后世艺术理论的发展以深远的影响。

后来文艺复兴时期的不少艺术家如阿尔波提、达·芬奇、莎士比亚等也都把文艺作品比作镜子,认为绘画和戏剧都应该像镜子一样忠实地复现现实世界的外形。

由此可见以模仿论为中心的再现理论,一脉相承。

到了19世纪现实主义文艺运动兴起之后,再现理论仍然被反复提倡,处于主导的地位。

在法国,现实主义画派的开创者库尔贝明确提出:

“一个时代只能够由它自己的艺术家来再现。

我的意思是说,只能由活在这个时代里的艺术家来再现它。

”他认为绘画实质上是一种具体的艺术,而且只能表现既真实而又存在的东西。

艺术想象在于为一个存在的东西找寻到最为完整的表现。

“但绝不想象出或创造出这个对象本身”,“艺术家无权对这种表现增添些东西。

”(伍蠡甫:

《西方文论选》下卷,第221页)同时在俄国,革命民主主义理沦家别林斯基的许多文章中也反复论述“艺术是现实的再现”的观念。

虽然他不否定“理想的诗”即浪漫主义文学的既有地位,但他把“现实的诗”看成是“真实的、真正的诗歌”,认为“它的显著特色在于对现实的忠实;它不改造生活。

而是把生活复制、再现,像凸出的镜子一样,在一种观点之下把生活的复杂多彩的现象反映出来,从这些现象里汲取构成丰满的、生气勃勃的、统一的图画时所必需的种种东西。

”俄国的另一位革命民主主义理论家车尔尼雪夫斯基也认为一切艺术作品都是毫无例外地“再现自然和生活”,在他看来“艺术作品对现实中相应方面和现象的关系,正如印画对它所由复制的原画的关系,画像对它所描绘的人的关系。

印画是由原画复制出来的,并不是因为原画不好,而是正因为原画很好;同洋,艺术再现现实,并不是为了消除它的瑕疵,并不是因为现实本身不够美,而正是因为它是美的。

印画不能比原画好,它在艺术方面要比原画低劣得多;同样,艺术作品任何时候都不及现实的美或伟大”,“艺术作品的目的和作用也是这样,它并不修正现实,并不粉饰现实,而是再现它,充作它的代替物。

”

文学艺术作为人的感情活动和实践活动,不应该把它仅仅看成是现实的复制品和替代物,应该从人的主体方面去理解,充分考虑到人的丰观能动性和创造性。

事实上艺术家所“模仿”的是他所眼见的自然,作家所“再现”的也是他心目中的现实,这里无不体现了创作文本心灵的发现和创造。

现代心理学试验已经证明:

视觉形象永远不是对于感性材料的机械复制,而是对现实的一种创造性的把握,即对有意义的整体结构的把握。

人们观看世界的活动已被证明是客观事物本身的性质与观看主体本性之间的相互作用。

很显然,无论是主体的视觉组织,还是主体的整个心灵,都不是机械地复制现实的装置,更不能把艺术家对客观事物的再现看作是对这些客观事物偶然性表象所进行的机械式复制。

马克思在批判旧唯物主义时指出:

“从前的一切唯物主义一一包括费尔巴哈的唯物主义——的主要缺点是:

对事物、现实、感性只是从客观的或者直观的形式去理解,而不是把它们当作人的感性活动,当作实践去理解,不是从主观方面去理解。

”(《马克思恩格斯选集》第一卷,第16页)在这种旧唯物主义哲学影响下,再现理论简单地把艺术看成是某种与生活完全相同的东西,忽略了艺术创造的心理机制,低估了创作主体的主观能动性。

二、表现论

表现论认为艺术创作只能从作家主观的思想感情出发,从而把艺术看作为作家主观心灵的表现。

从创作主体角度着眼研究艺术性质、特点和规律的理论,最早可以追溯到古希腊哲学家柏拉图那里,他曾把艺术看成是灵感的表现。

而罗马时期的希腊作家、批评家斐罗斯屈拉塔斯则倾向于把艺术的性质和特点归结为想象。

之后18世纪的德国哲学家、美学家康德把诗看成“想象力的自由游戏”,认为艺术是天才产物。

至19世纪初,随着浪漫主义运动的开展,与模仿论相对立的表现论逐步形成。

如美国作家爱伦·坡明确认为诗歌是情感“存语言上的表现”,(爱伦.坡:

《诗的原则》,第337页)而其他艺术是情感通过其他方式的表现,即一切艺术都是情感的表现。

第一次对表现说作出完整解释的是理论家欧盖尼·弗尔龙。

他在1878年出版的《美学》英译本中指出:

“如果要为艺术下一个一般的定义,我们不妨这样说:

所谓艺术,就是情感的表现,表现即意味着使情感在外部事物中获得解释,有时通过具有表现力的线条、形式或色彩排列,有时通过具有特殊节拍或节奏的姿势、声音或语言文字。

”“艺术品的价值……最终要通过它的表现力量来衡量……它所表现的感情对其价值起着决定性作用”,“一件作品之所以是美的,是因为作者的个性特征在它身上留下了深刻的印痕……一句话,作品的价值来自于作者本身的价值。

”引自(布洛克:

《美学理论》,第129一130页)到了20世纪表现论才被发展为实际意义上的美学、艺术理论体系。

为此做出贡献的两位代表人物是意大利著名美学家克罗齐和英国文艺理论家科林伍德。

克罗齐把艺术归结为非理性的直觉,直觉即想象也即抒情的表现。

他把自己的美学原理称为“表现的科学和一般语言学”。

科林伍德在《艺术原理》中也强调艺术的表现性质而否定艺术的再现性质。

他认为真正的艺术不是也不可能是再现性的,只有通过自己创造一种想象性经验或想象性活动以表现自己的情感,才称得上是真正的艺术。

20世纪西方的文艺创作和文艺批评深受克罗齐、科林伍德表现主义理论的影响。

表现论经过了克罗齐、科林伍德的丰富后逐渐系统化、理论化。

表现论从作者角度和心理学角度解释文学现象,开掘了艺术表现的深层空间。

但正如马克思在《关于费尔巴哈的提纲》中曾经指出的:

“和唯物主义相反,唯心主义却发展了能动的方面,但只是抽象地发展了,因为唯心主义当然不知道真正的、现实的、感性的活动本身的。

”((马克思恩格斯选集》,第一巷,第16页)如克罗齐的表现主义理论就否定了物质世界的客观存在,“物质”一词在他的词汇里只有“材料”一个意义,而这“材料”并不来自物质世界而来自精神世界或心灵活动,直觉的“心灵综合作用”不但表现了情感,而且同时还创造了表现情感的意象,即客观世界的事物。

客观世界只是人类心灵的创造,所以艺术不是再现而是表现.表现就是艺术。

克罗齐把艺术创作归结为“纯直觉”的感性认识活动,完全否认和排斥世界观、理性在创作中的指导、制约、规范作用。

显然,这样的表现主义理论在哲学根源上是缺乏生活根基的。

再如弗洛伊德的精神分析学显然过分夸大了潜意识的作用,认为人的一切行动都决定于潜意识的欲望,从而陷入了唯本能论之中。

表现论强调了文学艺术是艺术家的自我表现,这样就抽去了艺术的社会内容,把艺术看成是纯粹主观的东西。

而事实上,人的任何情感都是由物理的、心理的、环境的和传统的因素构成的复杂的总体关系,是同时包容着客观因素和主观因素的整体存在物。

艺术作为一种社会化的精神产物,更不是一种纯粹的主观现象,不应该把它从客观环境和总体关系中剥离出来孤立、抽象地理解。

如杜甫在《自京赴奉先县咏怀五百字》中抒发的感情,就同当时“朱门酒肉臭,路有冻死骨”的社会现实息息相关,我们可从诗中直感到唐朝的安史之乱到来前“山雨欲来风满楼”的动荡局势。

同样,艾略特的《荒原》所表现的也不是与现实无关的抽象情感,“荒原”的意象的塑造在这里恰恰象征了第一次世界大战前后失去了宗教信仰的欧洲。

在诗人看来,当时的欧洲不过是一片荒原、一座人间地狱,人们卑劣猥琐,受着欲火的煎熬,必须皈依天主,才能得到解救,表现了西方人对上帝的强烈的眷恋感。

可见无论是古典诗歌,还是现代派诗歌所表现的感情,都不是纯粹主观的,总是能从现实存在中找到其对应物象。

三、活动论

艺术活动作为全书的核心范畴,体现了艺术的本质内容。

从这个意义上说,。

我们认为艺术的本质是艺术活动论。

因为所谓艺术活动是艺术的主客体交互的实践过程。

这其中既包括主体情感、意志和思想,也包括客体的形象内容,是主体的统一和交融的过程。

前面我们分析的表现论的艺术本质观仅仅注意到了主体的情思,而没有看到任何一情思的表现都需要一种客体形象。

我们承认艺术中有情感,但肯定艺术中的情感因素不等于承认情感是艺术的本质。

因为情感并非艺术中所独有,生活中的喜怒哀乐人皆有之,谁也不能承认嚎啕大哭是一首好诗。

因此,苏珊·朗格说:

“发泄情感的规律是自身的规律而不是艺术的规律。

”她认为艺术是感情的符号。

这样说来离开客体形象的情思表现是不存在的。

再现论的艺术本质观认为艺术是对生活的再现,强凋主体对客体的认识。

艺术有认识的内容,但艺术对生活的认识不同于科学的认识。

科学的认识以概念为中介,由已知的感性认识上升到理性的思维具体;艺术则从活生生的感性具体出发,在感性直观中到理性体验,这是一种意蕴的领悟。

因此,人们创造艺术决不仅仅去反映生活,同样欣赏艺术也不是为了去仅仅认识生活。

这样,用再现或认识来界定艺术的本质是有问题的。

因为,首先,在艺术中人们认识的内容是动态的即对艺术的认识是因地、因时和因人而发生变化的。

这种不断变化的认识内容是不能作为相对稳定的艺术本质的。

其次,将认识论作为艺术本质规定的出发点,强调主体以客体的反映,其趋向是主体的趋同或接近的运动。

这样,艺术的充满生气的主体性便消失在无限的客体之中。

把艺术看成人类生命活动的理论来源在于人是有目的有意识的类的存在物。

马克思说“有意识的生命活动直接把人跟动物的生命活动区别开来,正是仅仅由于这个缘故,人是类的存在物。

”(《1844年经济学~哲学手稿》,刘丕坤译,人民出版社,第50页)这说明人的生命活动和动物的生命活动是不同的,“动物是和它的生命活动直接同一的,它没有自己和自己生命活动之问的区别,它就是这种生命活动。

人则把自己的生命活动本身变成自己意志和意以的对象。

”(同上)因此,生活活动是人类的存在方式是以类存在为特征的有意识有目的的生活系统的总称。

艺术作为人类的精神活动之一,又有区别于人类活动的特殊性,这就是艺术是以审美的方式存在着的精神活动。

它不仅仅是一个物质实践过程,也不仅仅是一个精神的心灵活动,而是具有一个完整的系统。

正如美国著名批评家艾布拉姆斯所说:

“每一件艺术品总要涉及四个要点,几乎所有力求周密的理论总会在大体上对这四个要素加以区辨,使人一目了然。

第一个要素是作品,即艺术产品本身。

由于作品是人为的产品,所以,第二个要素便是生产者,即艺术家。

第三,一般认为作品总得有一个直接或间接地导源于现实事物的主题——总会涉及、表现、反映某种客观状态或者与此有关的东西。

这第三个要素便可以认为是由人物和行动、思想和感情、物质和事件或超感觉的本质所构成,常常用‘自然’这个通用词表示,即听众、观众、读者。

作品为他们而写,或者至少引起他们的关注。

”(艾布拉姆斯:

《镜与灯》,北京大学出版社,1989年版第5页)这样,艺术活动就由四个环节构成。

第一是客观的现实世界,它指艺术活动反映和表现的社会生活和自然界;第二是艺术创造,它是指由艺术家基于自身的审美经验,运用特定的艺术语言所进行的艺术形象的创造;第三是艺术作品,它是指由艺术家创造的审美意识物化的形态;第四是艺术接受,它是指艺术接受者以艺术作品为对象的能动的鉴赏和批评活动。

如果进一步划分还可以把四个环节为两个方面,这就是主体和客体。

艺术创造和艺术接受是主体活动。

因为无论创造也好还是接受也好都是离不开人的.过去我们更多地强凋创造的主体性,对接受的主体性是不大提的。

接受美学的崛起改变了这种局面,认为一部艺术史就是艺术接受的历史。

这种观点对于传统观念的反驳是有意义的。

但把它放到艺术活动的整体之中去考察就可以明显地看到对艺术创造的忽略。

所以,创造和接受都是艺术活动中主体性不可或缺的要素。

我们过去仅仅把现实生活作为客体去看待,没有看到艺术作品一旦被艺术家创造出来就成为了脱离了母体的客观产物。

它既是艺术家审美对象化的物化产品,又是欣赏者审美接受的客体化的作品。

由此看来,活动论超越了传统再现论和表现论,它不仅具有整体性的特征,而且在动态之中去把握艺术的本质,更符合艺术自身特点。

第一章小节:

1、艺术的本质是什么

2、艺术与经济的关系

第二章:

艺术门类论

教学目的与要求:

1.掌握艺术门类的多样性

2.了解艺术门类的划分依据

课时分配:

6学时

授课重点:

1.艺术的分类方法

2.主要艺术门类

知识难点:

各节艺术之间的关系

教学方法:

理论讲授、启发式

艺术是一个有着宽广外延的大概念,由众多的艺术种类构成,而每一种类又自成体系且可分化出多种体裁。

艺术理论研究的任务,就是基于艺术种类的物化形态,努力探求艺术的共性规律,深人挖掘细部体裁的个性特质,从而对艺术作一个整体的深入的把握。

因此,艺术分类是长久以来为艺术理论所关注的基本课题之一。

古今中外,许多著名的美学家、艺术家和文艺理论工作者,都曾探索过艺术种类、体裁的分类原则。

中国古代文论《毛诗序》中,就分析了诗、歌、舞三种不同艺术的联系和区别。

早在古希腊,亚里士多德就以自己倡导的“摹仿”说为理论基础,认为“摹仿”所用的媒介不同,所取的对象不同,所采的方式不同,从而区分了绘画与音乐、史诗与戏剧、悲剧与喜剧等等。

当然,艺术分类的原则是不一而论的,它是受艺术家美学自身对世界的理性把握所左右的,他们总以自己的认知标准为基础划分艺术从而来佐证自己的艺术思想体系。

这就造成了艺术分类的不确定性。

比方说《毛诗序》和亚里士多德是以艺术的外在物化形态作为划分的凭借,而德国古典哲学家黑格尔则重视将艺术理念与艺术形象之间的关系作为艺术分类的基础。

他说:

“这些类型之所以产生,是由于把理念作为艺术内容来掌握的方式不同,因而理念所借以显现的形象也就有区别。

”他分析了理念与形象之间存在的三种关系。

第一种是“形象外在于理念”,即艺术形象不能固定和谐地表现理念内容。

这种类型主要是指象征型艺术,

建筑艺术即属此类。

第二种是理念与形象“形成自由而完满的协调”。

主要是指古典型艺术。

第三种是“在较高的阶段上回到象征艺术所没有克服的理念与现实的差异和对立”,这主要是指浪漫型艺术。

而在三个类型中又包括五个门类的艺术系统,即建筑、雕刻、绘画、音乐和语言艺术。

可以想见,由于看问题的角度、依据的标准不同,艺术分类也是纷繁复杂的。

在近现代艺术理论中,最为主要的艺术分类有如下几种:

第一种艺术分类方法是以艺术形象的存在方式为依据,将艺术分为时间艺术(音乐、文学等);空间艺术(雕塑、绘画等)和时空艺术(戏剧、影视等)。

第二种艺术分类方法是以对艺术客体的感知方式为标准,将艺术区分为听觉艺术(音乐等);视觉艺术(绘画、雕塑等)和视听艺术(戏剧、影视等)。

第三种艺术分类方法是以艺术作品对客体世界的反映方式为依据,可将艺术分为三个类型:

再现艺术(绘画、雕塑、小说等);表现艺术(音乐、舞蹈、建筑等)和再现表现艺术(戏剧、影视等)。

:

第四种艺术分类方法是以艺术作品的物化形态为依据,可将艺术分为两个类型:

动态艺术(音乐、舞蹈、戏剧、电影、电视剧等);静态艺术(绘画、雕塑、建筑、工艺等)。

此外,还有一些其他的艺术分类方法,不一而足。

但是,这些艺术分类在-定的理论依据和合理性之余,又明显地存在着各自的局限,尤其是以上几种艺术分类法都忽略了将物化主体审美意识的物质手段作为根本胸分类原则,因而在分类上容易流于宽泛,甚至出现相互交叉,彼此重复的现象。

科学的艺术分类方法应当吸纳上述分类法中的合理因素,整合利用,同时还必须考虑到艺术分类的美学原则。

艺术,作为人类的审美活动,实质上是以物化形态来传达人类自身的审美经验租审美意识。

对于艺术的分类,应当首先考虑这一点,因此,艺术分类的美学原则,应当将艺术形态韵审美意识的物化的内容特性作为根本的凭借。

因此,从艺术分类的美学原则来看,可以将整个艺术体系划分为五大类型,即:

实用艺术(建筑、园林、工业);造型艺术(绘画、雕塑、摄影);表情艺术(音乐、舞蹈);综合艺术(戏剧、曲艺、影视)和文学艺术(诗歌、散文、小说)。

艺术分类的意义,在于通过揭示艺术自身的特性和发展规律,以及它不同的承载介质;从而更加深入地认识和把握各门艺术的审美特性和美学实质,方便审美活动;并进一步推动各类艺术品质的提升。

然而应当注意的是,即使是相对科学的“艺术五类”的提法,也无可避免地存在着自身的局限。

将纷繁复杂的艺术天地划分为五大类,是一种相对意义上的分割,难免过于宽泛和笼统。

有的类型中的具体品种之间差异很大,是难以用统一标准来阐明它们各自特点和规律的。

有时各门艺术之间又存在着内在的联系和一致性,具有彼此共通的规律。

德国音乐家霍普德曼将音乐称为“流动的建筑”,德国哲学家把建筑称为“凝固的音乐”,充分反映出某些艺术门类之间存在着极为密切的联系。

尤其随着艺术的发展,这种联系更加增强,因而“近年来,‘各门艺术之间的相互关系’这一课题正日益受到人们的重视”。

艺术种类的多样性与统一性,使得人类的艺术领域更加丰富多彩。

基于如上原因,对于艺术的研究首先从各门类的细部着手,才能对艺术客体的把握深入其髓,才能有助于提高我们的艺术鉴赏能力和艺术修养。

下面,我们就分类加以介绍。

第二节造型艺术

造型艺术是指运用一定的物质材料(如颜料、纸张、泥石、木料等),通过塑造静态的视觉形象来反映社会生活与表现艺术家思想情感。

它是一种空间艺术,也是一种静态的视觉艺

术。

它主要包括绘画、雕塑、摄影、书法等。

造型艺术(除摄影外)是人类文化史上最古老的艺术门类之一。

西班牙阿尔塔米拉洞穴壁画,属于旧石器时代的作品,距今已有两万年的历史。

法国罗尔特洞内发现一块兽骨上刻着正在过河的鹿群,就是一万年前原始人群留下的雕刻作品。

我国现已发现的最早的帛画,是湖南长沙出土的战国楚墓帛画<人物龙凤图>。

至于西安半坡出土的彩陶盆上的彩绘,更是六千年前新石器时代重要作品。

在艺术发展长河中,古代的绘画与雕塑占有重要的地位,它们作为人类的古老的美术遗物,能够具体形象地展现艺术产生与发展的历史,从而反映人类对于客观世界感知能力的进步。

随着人类社会的进化与发展,造型艺术日益成为众多艺术门类中最丰富多彩的艺术类别之一。

不仅绘画、雕塑逐渐演变成多种艺术形式,而且随着现代科技的发展,还出现了摄影艺术这样一门新兴的纪实性造型艺术,使此种类艺术更为普及和广泛。

总的来说,造型艺术属于空间艺术,是以平面或立体的方式,用物质材料创造静态形象,直接为视觉感官所接受。

现在,我们就分别介绍一下造型艺术的主要种类。

一、绘画

绘画是一门使用一定的物质材料,运用线条、色彩和形体等艺术语言,在二维空间里通过构图、造型、设色等艺术手段塑造出静态的视觉形象或情境的艺术。

它在造型艺术中是最主要的一种艺术形式,在美术门类中是应用最为广泛,并且居于基础的地位。

绘画可以由创作主体根据自己的经验,描绘出于社会、自然和观念中的一切可视形象。

古人说:

“存形莫善于画。

”在摄影术发明之前的漫长岁月里,绘画是用直观形象记录和反映现实的主要手段。

绘画是造型艺术中最为自由的一种类型。

它种类繁多,范围广泛。

从体系划分来说,主要分东方画系和西方画系两大体系。

从使用的材料、工具和技法来分,则分为中国画.、油画、版画、水彩画、水粉画等。

从题材内容和表现对象来划分,又可分为肖像画。

风景画、风俗画、静物画、历史画、宗教画、动物画等体裁。

从作品形式的不同来划分,还可以分为壁画、年画、连环画、宣传画、漫画等式样。

可见,绘画是样式和体裁十分繁多的一个艺术门类,根据不同的分类角度和分类标准,可以将其划分为不同的种类。

事实上,以上介绍的仅仅是绘画整体的分类方法,有些还可以细分。

例如,中国画可以细分为壁画和卷轴画两大类,按装裱形式又可分为手卷、挂轴、册页等,按表现特点还可分为工笔和写意两类。

从世界绘画的两大体系来看,以中国画为代表的东方绘画和以油画为代表的西方绘画,各有自己的基本特征和历史传统,并由此孕生了各自不同的表现形式和艺术特质。

中国画,简称国画,亦称为水墨画。

在世界美术领域中自成体系,独具特色,成为东方绘画当中的主流。

中国画的特点,首先表现在工具材料上,往往采用中国特制的毛笔、墨或颜料,在宣纸和绢帛上作画。

由于采用特制的毛笔来作画,使得“笔墨”成为中国画技与绘画理论中的重要术语,甚至成为中国画技法的总称。

所谓“笔”,是指笔法,即指钩、勒、皴、点等运用毛笔的不同的技巧和方法;所谓“墨”,是指墨法,即以墨代色,运用烘、染、泼、积等方式使墨色产生丰富的色度差异。

这些方法使中国画具有了丰富的艺术表现力。

中国画的另一个特点,是在结构上不受焦点透视的约束,多采用散点透视移动远近的方法,使得视野广阔,构图灵活,时空消隐,突破客观世界的现实束缚。

例如五代后梁画家荆浩的山水名作《匡庐图》,就是一幅全景式的绘画杰作,其中崇山峻岭、飞瀑流泉、屋宇庭院、行人小船都被巧妙地整合组织于一个完整的画面,构图错落有致,变化丰富,形成一个全景山水的壮观画面。

在不拘于空间的同时,中国画有时还打破时间限制,将时空纳入二维空间展现事,件的全程。

如五代南唐画家顾闳中的不朽名作