董氏奇穴手臂杨维杰.docx

《董氏奇穴手臂杨维杰.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《董氏奇穴手臂杨维杰.docx(20页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

董氏奇穴手臂杨维杰

第三章◎三三部位(前臂部位)

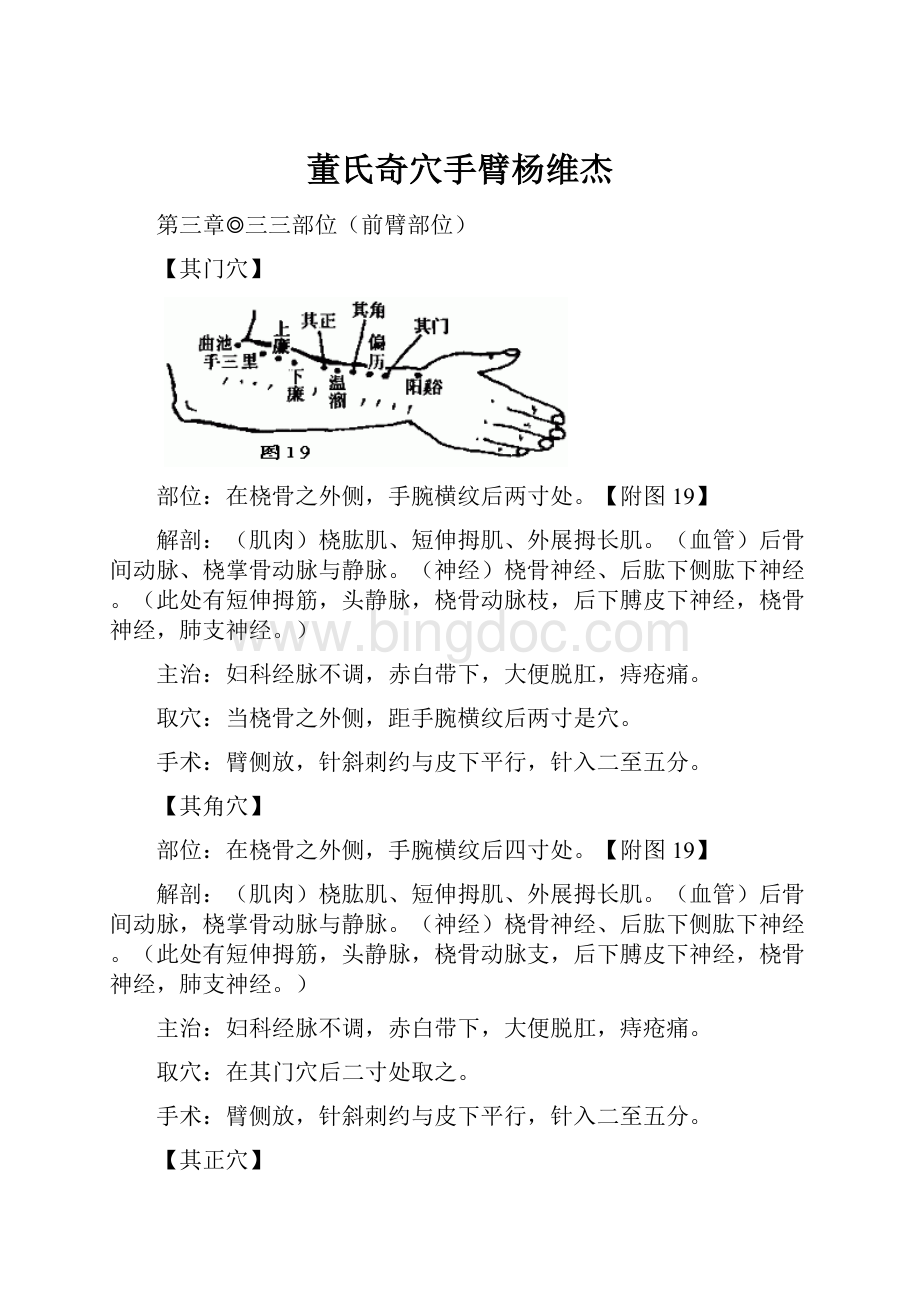

【其门穴】

部位:

在桡骨之外侧,手腕横纹后两寸处。

【附图19】

解剖:

(肌肉)桡肱肌、短伸拇肌、外展拇长肌。

(血管)后骨间动脉、桡掌骨动脉与静脉。

(神经)桡骨神经、后肱下侧肱下神经。

(此处有短伸拇筋,头静脉,桡骨动脉枝,后下膊皮下神经,桡骨神经,肺支神经。

)

主治:

妇科经脉不调,赤白带下,大便脱肛,痔疮痛。

取穴:

当桡骨之外侧,距手腕横纹后两寸是穴。

手术:

臂侧放,针斜刺约与皮下平行,针入二至五分。

【其角穴】

部位:

在桡骨之外侧,手腕横纹后四寸处。

【附图19】

解剖:

(肌肉)桡肱肌、短伸拇肌、外展拇长肌。

(血管)后骨间动脉,桡掌骨动脉与静脉。

(神经)桡骨神经、后肱下侧肱下神经。

(此处有短伸拇筋,头静脉,桡骨动脉支,后下膊皮下神经,桡骨神经,肺支神经。

)

主治:

妇科经脉不调,赤白带下,大便脱肛,痔疮痛。

取穴:

在其门穴后二寸处取之。

手术:

臂侧放,针斜刺约与皮下平行,针入二至五分。

【其正穴】

部位:

在桡骨之外侧,手腕横纹后六寸处。

【附图19】

解剖:

(肌肉)桡肱肌、短伸拇肌、外展拇长肌。

(血管)后骨间动脉、桡掌骨动脉与静脉。

(神经)桡骨神经、后肱下侧肱下神经。

(此处有短伸拇筋,头静脉,桡骨动脉枝,后下膊皮下神经,桡骨神经,肺支神经。

)

主治:

妇科经脉不调,赤白带下,大便脱肛,痔疮痛。

取穴:

在其门穴后四寸,即其角穴后二寸处取之。

手术:

臂侧放,针斜刺约与皮下平行,针入二至五分。

运用:

其门、其角、其正三穴同用(即一用三针)。

说明及发挥:

※其门、其角、其正三穴均位于大肠经上,因此治疗痔疮有效,针刺时采皮下针,自其门向其角横透,效果尤佳。

(盖大肠郄穴温溜适在其门,其角之间,郄穴有调整气血之功。

)

※单用其门、其角、其正即能见效,但如于委中穴点刺后,再针此穴,效果尤其显著,可期迅速痊愈。

※余用委中点刺出血,治疗痔疮一次治愈者,即不乏其人。

※本穴组对顽固性便秘及小腹胀气亦有殊效。

【火串穴】

部位:

在手背腕横纹后三寸,两筋骨间陷中。

【附图20】

解剖:

(肌肉)在尺桡骨之间,伸指总肌和伸拇长肌之间,屈肘俯掌时则在指总伸肌的桡侧。

(血管)深层为前臂骨间背侧动脉,和前臂骨间掌侧动脉本干。

(神经)布有前臂背侧皮神经,深层有桡神经之前臂骨间背侧神经,正中神经之骨间掌侧神经。

(有总指伸筋,骨间动脉,后下膊皮下神经,桡骨神经、肺分支神经,心之副神经)

主治:

便秘、心悸、手下臂痛。

取穴:

手平伸,掌向下,从手腕横纹中央直后三寸处取之,握拳屈肘掌心向下,现沟凹处是穴位。

手术:

针深三分至五分。

运用:

左手下臂痛针右手穴;右手下臂痛针左手穴。

说明及发挥:

※火串穴即三焦经之支沟穴,治疗便秘、心悸、手下臂痛,确有卓效,余用治胁痛,尤有特效。

【火陵穴】

部位:

在火串穴后两寸。

【附图20】

解剖:

(肌肉)在尺桡骨之间,伸指总肌和伸拇长肌之间,屈肘俯掌时则在指总伸肌的桡侧。

(血管)深层为前臂骨间背侧动脉,和前臂骨间掌侧动脉本干。

(神经)布有前臂背侧皮神经,深层有桡神经之前臂骨间背侧神经,正中神经之骨间掌侧神经。

(有骨间动脉,桡骨神经之后枝,心之副神经)

主治:

胸痛及发闷、发胀、手抽筋。

取穴:

手抚胸取穴,在火串穴后两寸处取之。

手术:

针深五分至一寸。

【火山穴】

部位:

在火陵穴后一寸五分。

【附图20】

解剖:

(肌肉)在尺桡骨之间,伸指总肌和伸拇长肌之间,屈肘俯掌时则在指总伸肌的桡侧。

(血管)深层为前臂骨间背侧动脉,和前臂骨间掌侧动脉本干。

(神经)布有前臂背侧皮神经,深层有桡神经之前臂骨间背侧神经,正中神经之骨间掌侧神经。

(有骨间动脉,桡骨神经之后支,心之副神经)

主治:

胸痛及发闷、发胀、手抽筋。

取穴:

手抚胸取穴,在火陵穴后一寸五分处取之。

手术:

针深一寸至寸半。

运用:

左手抽筋取右手穴;右手抽筋取左手穴。

胸部痛及发闷、发胀则火陵、火山两穴同时用针,但注意只宜单手取穴,不可双手同时用针。

说明及发挥:

※火陵、火山穴针之能透三焦经,除治疗手抽筋有效外,治疗胸痛、胸闷、胸胀亦有显效,盖三焦与心包表里,深针透经,自是效果卓佳,两手同时下针,据经验并无不良作用。

※火陵穴治少阳经走向之坐骨神经痛,效果亦佳。

※火陵在火串(支沟)后二寸,火山在火陵后二寸,但取穴略有不同,取火串,手平伸。

取火陵、火山则手抚胸取穴。

【火腑海穴】

部位:

在火山穴后两寸,按之肉起,锐肉之端。

【附图21】

解剖:

(肌肉)在桡骨的桡侧,桡侧有伸腕短肌及长肌,深层有旋后肌。

(血管)为桡返动脉的分支。

(神经)分布着前臂背侧皮神经及桡神经深支。

(有长屈拇筋,桡骨动脉,中头静脉,外膊皮下神经,桡骨神经,肺分支神经,心之副神经)

主治:

咳嗽、气喘、感冒、鼻炎、坐骨神经痛、腿酸、腰酸、贫血、头晕、眼花、疲劳过度。

取穴:

手抚胸取穴,在火山穴后二寸处取之。

手术:

针深五分至一寸。

运用:

治贫血、头昏、眼花、腿酸、疲劳过度时,下针十分钟后取针,改用垫灸三壮至五壮(不须下针,仅灸三至五壮亦可),隔日1灸,灸上3个月,可延年益寿。

灸至第五、第十、第十五次,大灸七壮至九壮(大壮),即每月大壮3次,小壮12次。

说明及发挥:

※火腑海穴位置与大肠经之手三里穴相符,主治亦大致相同。

有补虚之作用,用灸效果颇好。

【手五金穴】

部位:

在尺骨外侧,距腕豆骨六寸五分。

【附图21】

解剖;(肌肉)在桡骨的桡侧,桡侧有伸腕短肌及长肌,深层有旋后肌。

(血管)为桡返动脉的分支。

(神经)分布着前臂背侧皮神经及桡神经深支。

(肝分支神经)

主治:

坐骨神经痛、腹痛、小腿发胀、脚痛、脚麻。

取穴:

手抚胸取穴,当尺骨外侧,距腕豆骨六寸五分,即火山穴外开五分处是穴。

手术:

针深三分至五分。

【手千金穴】

部位:

尺骨外侧,手五金穴后一寸五分。

【附图21】

解剖:

(肌肉)在桡骨的桡侧,桡侧有伸腕短肌及长肌,深层有旋后肌。

(血管)为桡返动脉的分支。

(神经)分布着前臂背侧皮神经及桡神经深支。

(肺分支神经)

主治:

坐骨神经痛、腹痛、小腿发胀、脚痛,脚麻。

取穴:

手抚胸取穴,在尺骨外侧,距腕豆骨八寸,手五金穴后一寸五分处取之。

手术:

针深五分至八分。

运用:

手五金与手千金两穴同用,唯禁忌双手同时取穴。

说明及发挥:

※手五金、手千金穴之位置约距三焦经走向外开五分,前文之腕豆骨应改为“腕横纹”较有助于寻找正确穴位,手五金、手千金一般均倒马应用,治上述各症确有卓效,余常用治少阳经走向之坐骨神经痛及小腿胀痛酸麻。

※手千金单独治手臂疮疡初起特效。

【肠门穴】

部位:

在尺骨之内侧,距腕豆骨三寸。

【附图22】

解剖:

(肌肉)尺侧屈腕肌、尺侧伸腕肌、肘肌。

(血管)尺动脉、尺静脉。

(神经)尺神经、内侧肱下皮神经。

(有尺骨动脉之背支及尺骨神经,肝之支神经,肾之副神经)

主治:

肠炎、头昏眼花。

取穴:

手抚胸取穴,在尺骨之内侧与筋腱之间,距腕豆骨三寸处是穴。

手术:

针深三至五分。

说明及发挥:

※肠门穴除治疗上述症状外,在腹痛里急后重或急欲如厕腹泻之际,以手按压,即能缓和肛门及大肠之紧张状态,而及时寻找处所解决。

※本穴配门金治疗急性腹泻颇有效。

【肝门穴】

部位:

在尺骨之内侧,距腕豆骨六寸。

【附图22】

解剖:

(肌肉)尺侧屈腕肌、尺侧伸腕肌、肘肌。

(血管)尺动脉、尺静脉。

(神经)尺神经、内侧肱下皮神经。

(此处为总指伸筋,岐出前膊骨间动脉之分支,肝支神经)

主治:

急性肝炎(特效)。

取穴;手抚胸取穴,当尺骨之内侧中部,距腕豆六寸处取之。

手术:

针深三分至五分。

针下后立止肝痛,将针向右旋转,胸闷即解,将针向左旋转,肠痛亦除。

运用:

肠门穴与肝门穴同时使用,可治肝炎引起之腹泄。

单用左手穴,禁忌双手同时取穴。

说明及发挥:

※肝门穴对于急性肝炎效果极佳,由于肝在右侧,所以针治时以左手为主即可,对于合并肠炎症状,则可加针肠门,使成倒马,疗效甚佳。

※本穴配上三黄(天黄、明黄、其黄)治慢性肝炎亦有特效。

亦可治B型肝炎。

※本穴在小肠经上,小肠为分水之官,小肠经之原穴腕骨为治黄疸要穴。

本穴能治黄疸自有一定道理。

※本穴若以全息观点言,在前臂之中点,治中焦病有效,配合前述理论,治肝病确实有效。

余以此穴治疗肝炎病例甚多,疗效颇佳。

【心门穴】

部位:

在尺骨鹰嘴突起之上端,去肘一寸五分陷中。

【附图22】

解剖:

(肌肉)尺侧屈腕肌、尺侧伸腕肌、肘肌。

(血管)尺动脉、尺静脉。

(神经)尺神经、内肱下皮神经。

(在二头膊筋间,有下尺骨副动脉,桡骨神经支,心之分支神经)

主治:

心脏炎、心跳胸闷、呕吐、干霍乱。

取穴:

手抚胸取穴,在下尺骨内侧陷处,距肘尖一寸五分是穴。

运用:

禁忌双手用穴。

说明及发挥:

※心门穴约在小肠经上,在小肠合穴附近,治疗心脏各病尤为特效,又本穴治疗大腿内侧痛(含腹股沟),坐骨神经痛,尾骶骨痛亦有特效。

※本穴亦常用于治膝痛(内侧膝痛尤效)。

【人士穴】

部位:

在前臂桡骨里侧,去腕横纹四寸。

【附图23】

解剖:

(肌肉)在桡侧屈腕肌腱的外侧,外展拇长肌腱内侧。

(血管)有桡动、静脉。

(神经)布有前臂外侧皮神经和桡神经浅支混合支。

(此处为桡骨近关节处之上侧,有桡骨动脉支,外膊皮下神经,桡骨神经之皮下枝,肺支神经,心分枝神经)

主治:

气喘、手掌及手指痛、肩臂痛、背痛。

取穴:

手平伸、掌心侧向上,从腕部横纹上行四寸,当前臂桡骨内侧是穴。

手术:

针深五分至一寸。

运用:

针深五分治气喘、治手掌及手指痛、肩臂痛、背痛(患右用左穴、患左用右穴。

)针深一寸治心脏病、心跳。

【地士穴】

部位:

在前臂桡骨中部内缘,距人士穴三寸。

【附图23】

解剖:

(肌肉)有肱桡肌,在旋前圆肌上端之外缘,桡侧伸腕长、短肌的内缘。

(血管)有头静脉,桡动、静脉。

(神经)为前臂外侧皮神经,桡神经浅支分布处。

(此处为肱桡骨肌内缘,屈拇长肌外缘,正中神经之分枝,桡骨神经与后臂神经之分布区,有桡骨动脉,头静脉,肺支神经,心分支神经)

主治:

气喘、感冒、头疼、肾亏、心脏病。

取穴:

手平伸、掌向上,去腕横纹七寸,即距人士穴后三寸,当前臂桡骨内侧是穴位。

手术:

针深一寸治气喘、感冒、头病及肾亏。

针深一寸五分治心脏病。

【天士穴】

部位:

在前臂桡骨之后部内侧,距地士穴三寸。

【附图23】

解剖:

(肌肉)有肱二头肌肌腱止处之外缘。

(血管)有头静脉,桡动、静脉。

(神经)为前臂外侧皮神经,桡神经浅支分布处。

(肱桡骨肌外侧。

为桡骨神经、后臂神经及正中神经分布区,有桡骨动脉,头静脉,肺支神经,肾之副神经)

主治:

气喘、鼻炎、臂痛、感冒、胸部发胀。

取穴:

在前臂桡骨之后部内侧,距地士穴三寸处是穴。

手术:

针深一寸五分。

运用:

天士、地士、人士三穴配灵骨穴、双手同时用针为治哮喘之特效针。

说明及发挥:

※人士、地士、天士简称三士穴位置均在肺经上,因此治疗呼吸器官病效果极佳,人士在太渊上四寸,地士则与孔最穴位置相符。

孔最为肺经郄穴,治哮喘疗效本佳,配人士、天士倒马效果更好。

※三士穴配水金或水通疗效更好。

【曲陵穴】

部位:

在肘窝横纹上,试摸有一大筋,在筋之外侧。

【附图23】

解剖:

(肌肉)在肘关节当肱二头肌健之外方肱桡肌起始部。

(血管)有桡侧返动、静脉之分支,头静脉。

(神经)布有前臂外侧皮神经,直下为桡神经本干。

(有肱二头肌腱,为后臂皮神经及桡骨神经,正中神经之分布区,有桡骨动脉,头静脉,心之支神经,肺之分支神经)

主治:

抽筋、阳霍乱、气喘、肘关节炎、心跳。

取穴:

平手取穴,在肘窝横纹上,在大筋之外侧以大指按下,肘伸屈时有一大凹陷处是穴。

手术:

针深三分至五分。

运用:

用三睦针刺曲陵穴内侧之静脉血管,使其出血,可治霍乱。

尸

说明及发挥:

※曲陵穴与肺经之尺泽穴位置相符,主治功能亦相同,点刺放血所治之病尤多,实为要穴。

※本穴可治尿意频数(配肾关),半身不遂,咳嗽(配水金),泻之可治筋痉挛拘急,肺经一切实症,扁桃腺炎、咽喉等颇有效(详见拙著《针灸经穴学》之尺泽部分)。

※点刺出血治疗胸闷、胸痛、心脏病变及肩痹痛(五十肩),气喘皆极有疗效。

第四章四四部位(后臂部位)

【分金穴】

部位:

在后臂肱骨之前侧,距肘窝横纹一寸五分。

【附图24】

解剖:

(肌肉)二头肌外侧。

(血管)头静脉、肱动脉。

(神经)桡神经、正中神经。

(心之分支神经,肺之交叉神经)

主治:

感冒、鼻炎及喉炎之特效针。

取穴:

手抚胸取穴,当后臂肱骨之下部中央,去肘窝横纹一寸五分处是穴。

手术:

针深五分至一寸。

说明及发挥:

※分金穴位于肺经上,在侠白下三寸半,距尺泽一寸半,由于其位居肺经之上,因此治疗上述之感冒、鼻炎及喉炎有点效。

【后椎穴】

部位:

在后臂肱骨之外侧,距肘横纹二寸五分。

【附图25】

解剖:

(肌肉)三头肌外侧、有喙肱肌在深层。

(血管)肱动脉、桡尺动脉。

(神经)正中神经、尺神经。

(肝副神经,心之副交叉神经。

直属脊椎骨神经)

主治:

脊椎骨脱臼、脊椎骨胀痛、肾脏炎、腰痛。

取穴:

手臂下垂,在后臂肱骨之外侧,距肘横纹二寸五分是穴。

手术:

针深三分至五分。

说明及发挥:

后椎穴位于三焦经上,约当清冷渊穴上五分处,由于位居三焦经上,基于肾与三焦通之脏象原理,治疗与肾有关之脊椎骨脱臼,脊椎骨胀痛、肾脏炎、腰痛确有显效。

【首英穴】

部位:

当后臂肱骨之外侧,距肘横纹四寸五分。

【附图25】

解剖:

(肌肉)三头肌外侧、有喙肱肌在深层。

(血管)肱动脉、桡尺动脉。

(神经)正中神经、尺神经。

主治:

脊椎骨脱臼、脊椎骨胀痛、肾脏炎、腰痛。

取穴:

手臂下垂,在后臂肱骨之外侧,距后椎穴二寸处是穴。

手术:

针深三分至五分。

运用:

后椎、首英两穴通常同时用针(即所谓回马针),效力迅速而佳。

【富顶穴】

部位:

当后臂肱骨之外侧,去首英穴二寸五分,距肘横纹七寸。

【附图25】

解剖:

(肌肉)三头肌外侧、有喙肱肌在深层。

(血管)肱动脉、桡尺动脉。

(神经)正中神经、尺神经。

(肝之副支神经,心之分支神经)

主治:

疲劳、血压高、头晕、头痛。

取穴:

手臂下垂,在后臂肱骨之外侧,距首英穴上二寸五分。

手术:

针探三至五分,针浅扎治疲劳,针深扎治头痛、头昏及血压高。

说明:

首英穴及富顶穴皆位于三焦经上,首英穴约当消泺下寸半。

富顶穴约当消泺上一寸。

【后枝穴】

部位:

当肩中与肘之直线上,距富顶穴一寸,离肘横纹八寸。

【附图25】

解剖:

(肌肉)三头肌外侧、有喙肱肌在深层。

(血管)肱动脉、桡尺动脉。

(神经)正中神经、尺神经。

(心之分支神经)

主治:

血压高、头晕、头痛、皮肤病、血管硬化。

取穴:

手臂下垂,在后臂肱骨之外侧,距富顶穴一寸处是穴。

手术:

针深三分至七分。

运用:

富顶、后枝两穴同时下针,可治颈项疼痛扭转不灵及面部麻痹。

说明:

后枝穴位置约当消泺上二寸,臑会下一寸。

【肩中穴】

部位:

当后臂肱骨之外侧,去肩骨缝二寸五分。

【附图26】

解剖:

(肌肉)三角肌外侧,二头肌与三头肌腹间。

(血管)头静脉、腋动脉、反肱动脉。

(神经)腋神经。

(心之分支神经)

主治:

膝盖痛(特效针)、皮肤病(颈项皮肤病有特效)、小儿麻痹、半身不遂、心跳、血管硬化、鼻出血、肩痛。

取穴:

手臂下垂,自肩骨向下二寸半中央是穴。

手术:

针深五分至一寸。

运用:

左肩痛扎右穴。

右肩痛扎左穴。

说明及发挥:

肩中穴位于肩臂三角肌之中央,去肩骨缝依经验实际系三寸,此穴治膝盖痛及肩痛确具卓效,治上述其它症效果亦佳。

【背面穴】

部位:

在肩骨缝之中央、举臂时有空陷处。

【附图27】

解剖:

(肌肉)三角肌外侧,二头肌与三头肌腹间。

(血管)头静脉、腋动脉、反肱动脉。

(神经)腋神经。

(丹田神经)

主治:

腹部发闷,发音无力。

取穴:

举臂时,肩骨连接缝之空陷处中央取穴。

手术:

针深三分至五分。

运用:

用棱针可治全身疲劳,两腿发酸,呕吐,干霍乱,肠霍乱,阴阳霍乱。

说明及发挥:

※背面穴位置相当于大肠经之肩髃穴,一说后一寸,运用三棱针点刺治疗上述各症,确有卓效。

※本穴与肩髃穴相符或相近,肩髃穴原有调理肺气之效,本穴治腹部发闷及发音无力皆系调理肺气之功。

※用三棱针点刺在肩髃穴至其后一寸之周边点刺出血即可,不必拘泥穴位。

【人宗穴】

部位:

在后臂肱骨内缘与肱二头肌间之陷处,去肘窝横纹三寸。

【附图27】

解剖:

(肌肉)二头肌与肱骨间。

(血管)桡动脉、肱动脉。

(神经)尺神经、正中神经。

(肺之副神经、心之分支神经、肝之副支神经)

主治:

脚痛、手痛、肘肿痛难动、面黄(胆病)四肢浮肿、脾肿大、感冒、气喘。

取穴:

屈肘测量,以手拱胸,在后臂肱骨内缘与肱二头肌间之陷处,去肘窝横纹三寸是穴。

手术:

用毫针,针深五分治感冒气喘,针深八分治臂肿,针深一寸二分治肝、胆、脾病。

注意:

下针时,偏外伤肱骨,偏里伤肱二头肌,扎针部位应准确。

说明及发挥:

※人宗穴位置与大肠经之手五里穴相符,古人视手五里为禁针穴,唯据经验刺之其效尚佳,亦无副作用,所谓禁刺,恐系古人用针太粗之故,有伤及动脉及神经之虞,因此董师亦告诫“扎针部位应准确”。

【地宗穴】

部位:

在人宗穴上三寸处,距肘窝横纹六寸。

【附图27】

解剖:

(肌肉)二头肌与肱骨间。

(血管)桡动脉、肱动脉。

(神经)尺神经、正中神经。

(心之支神经)

主治:

能使阳症起死回生,心脏病及血管硬化。

取穴:

屈肘测量,以手拱胸,当后臂肱骨之中部内缘与肱二头肌间之陷处,亦即人宗穴上三寸是穴。

手术:

针深一寸治轻病,针深二寸治重病,两臂之穴同时下针。

注意:

下针时,偏外伤肱骨,偏里伤肱二头肌,扎针部位应特别准确。

【天宗穴】

部位:

在后臂肱骨内缘与肱二头肌后部间之陷处,距地宗穴三寸,距肘窝横纹九寸。

【附图27】

解剖:

(肌肉)在肱骨桡侧,三角肌下端后缘,肱三头肌外侧头的前缘。

(血管)有旋肱后动脉的分支,及肱深动脉。

(神经)布有臂背侧皮神经,深层有桡神经。

(腋窝神经、六腑神经、小腿神经)

主治:

妇科阴道痒、阴道痛、赤白带下(具有速效)、小腿痛、小儿麻痹、狐臭、糖尿病。

取穴:

屈肘测量,以手拱胸,当后臂肱骨内缘与肱二头肌后部间之陷处,距地宗穴三寸处是穴。

手术:

针深一寸至一寸五分。

注意:

下针时,偏外伤肱骨,偏里伤二头肌,取穴必须准确。

说明及发挥:

※地宗穴、天宗穴与人宗穴皆在一条线上,因此针刺时皆应特别准确。

地宗穴约在肠经臂臑穴下一寸,天宗穴约在臂臑上二寸。

【云白穴】

部位:

在肩尖前约二寸,背面穴向胸方向斜下开二寸。

【附图26】

解剖:

(肌肉)在肱骨桡侧,三角肌下端后缘,肱三头肌外侧头的前缘。

(血管)有旋肱后动脉的分支,及肱深动脉。

(神经)布有臂背侧皮神经,深层有桡神经。

(六腑神经,肺之副支神经)

主治:

妇科阴道炎、阴道痒、阴道痛、赤白带下、小儿麻痹。

取穴:

垂手取穴。

当肩关节前方,骨缝去肩尖约二寸许处是穴,亦即背面穴向胸方向斜下开二寸。

手术:

针深三分至五分。

说明及发挥:

※依经验本穴位置应系在肩中前一寸再上一寸之位置。

※本穴治妇科病有效,配肩中治小腿无力及胀痛。

【李白穴】

部位:

在云白穴稍向外斜下二寸。

【附图26】

解剖:

(肌肉)在肱骨桡侧,三角肌下端后缘,肱三头肌外侧头的前缘。

(血管)有旋肱后动脉的分支,及肱深动脉。

(神经)布有臂背侧皮神经,深层有桡神经。

(腋窝神经,肾之副神经,肺之支神经)

主治:

狐臭、脚痛、小腿痛、小儿麻痹。

取穴:

在臂外侧,从云白穴稍向外斜下二寸处是穴。

手术:

针深三分至五分。

说明:

本穴位置应系在肩中穴前一寸二分,再下一寸处。

【支通穴】

部位:

在上臂后侧,首英穴向后横开一寸。

【附图25】

解剖:

(肌肉)三头肌外侧、有喙肱肌在深层。

(血管)肱动脉、桡尺动脉。

(神经)正中神经、尺神经。

(肝之副支神经,肾之副支神经,后背神经)

主治:

高血压、血管硬化、头晕、疲劳、腰酸。

取穴:

自肩后侧直下,去肘横纹四寸五分,即首英穴向后横开一寸。

手术:

针深六分至一寸。

注意:

贴近肱骨后缘扎针。

【落通穴】

部位:

在上臂后侧,即富顶穴向后横开一寸。

【附图25】

解剖:

(肌肉)三角肌内侧头与外侧头间。

(血管)桡动脉、深桡动脉。

(神经)桡神经。

(肝之副支神经,肾之副支神经,后背神经)

主治:

血压高、血管硬化、头晕、疲劳、四肢无力、腰酸。

取穴:

自肩端后侧直下,距肘横纹上七寸,即富顶穴向后横开一寸是穴。

手术:

针深六分至一寸。

【下曲穴】

部位:

在上臂后侧,即后枝穴后开一寸。

解剖:

(肌肉)三角肌内侧头与外侧头间。

(血管)桡动脉、深桡动脉。

(神经)桡神经。

(肺支神经、肝之支神经)

主治:

血压高、坐骨神经痛(肺与肝两种机能不健全所引起者。

)半身不遂、小儿麻痹、神经失灵等症。

取穴:

在肩端后直下,即后枝穴向后横开一寸是穴。

手术:

针深六分至一寸。

【上曲穴】

部位:

在上臂后侧,肩中穴后开一寸。

解剖:

(肌肉)三角肌外侧,二头肌与三头肌腹间。

(血管)头静脉、腋动脉、反肱动脉。

(神经)腋神经。

(后膊皮下神经、肾之支神经、肝之副神经)

主治:

小儿麻痹、坐骨神经痛、臂痛、血压高、小腿胀痛。

取穴:

在上臂后侧,即肩中央向后横开一寸是穴。

手术:

针深六分至一寸五分。

治左臂取右穴,治右臂用左穴。

运用:

用三棱针点刺出血治肝硬化及肝炎。

说明及发挥:

※以肩中穴为主,配上曲、下曲、云白、李白治疗小儿麻痹、小腿无力疗效甚佳。

【水愈穴】

部位:

在上臂之后侧,即背面穴后开稍斜下二寸。

【附图30】

解剖:

(肌肉)在肩胛骨关节窝后方的三角肌中,深层为冈下肌。

(血管)有旋肱后动、静脉,深层为肩胛上动、静脉。

(神经)布有臂后皮神经,腋神经,深层为肩胛上神经。

(后膊皮下神经、腋下神经、肾之支神经)

主治:

肾脏炎、肾结石、腰痛,腿酸、全身无力、蛋白尿、臂痛、手腕手背痛。

取穴:

自肩后直下,即背面穴向后横开(稍斜下)二寸是穴。

手术;针深三分至五分。

运用:

用三棱针扎出黄水者主治肾脏之特效针。

用三棱针扎出黑血者主治手腕手背痛。

用三棱针扎左边穴治左臂痛,扎右边穴治右臂痛(直接治疗)。

说明及发挥:

※水愈穴位置与小肠经之臑俞相符,治疗上述各症确有卓效。