高考语文二轮复习知识突破教案专题二文言文阅读word版.docx

《高考语文二轮复习知识突破教案专题二文言文阅读word版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高考语文二轮复习知识突破教案专题二文言文阅读word版.docx(56页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

高考语文二轮复习知识突破教案专题二文言文阅读word版

高考语文二轮复习知识突破教案专题二_文言文阅读_word版

专题二 文言文阅读

绝招三 理解大意抓标志——断句选择题

全国新课标卷对断句的考查始自2014年,以客观选择题的形式考查。

2015年全国新课标卷对此又做了微调,把断句题放在了文言文阅读题的第一小题的位置,顺序的调整是一种新的导向。

2016年全国新课标卷对此未做变动,足见命题人对文言文断句题的青睐。

在一定程度上,可以说断句题是一个送分题,因此,文言文阅读类题目要想取得高分,断句题不容有失。

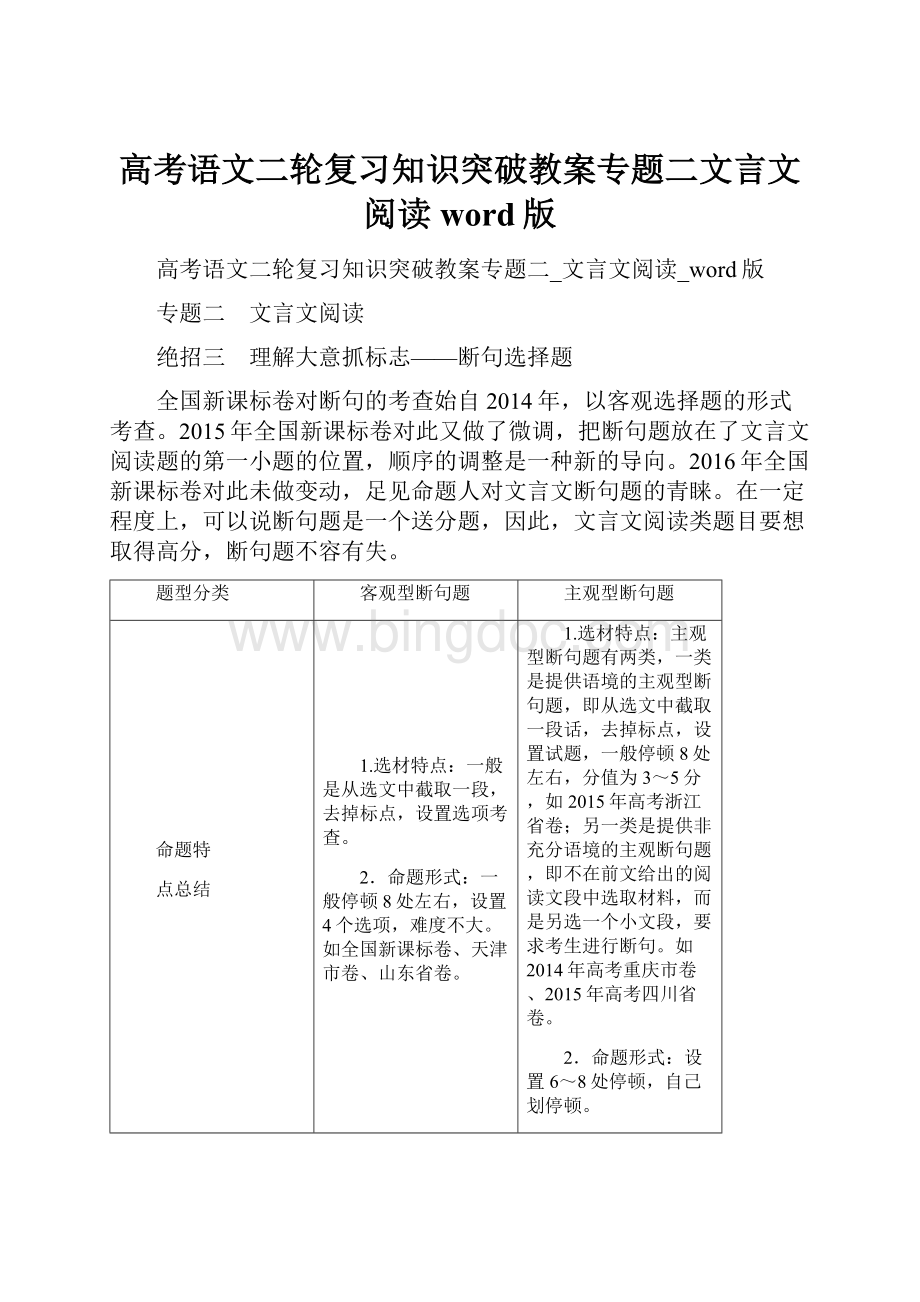

题型分类

客观型断句题

主观型断句题

命题特

点总结

1.选材特点:

一般是从选文中截取一段,去掉标点,设置选项考查。

2.命题形式:

一般停顿8处左右,设置4个选项,难度不大。

如全国新课标卷、天津市卷、山东省卷。

1.选材特点:

主观型断句题有两类,一类是提供语境的主观型断句题,即从选文中截取一段话,去掉标点,设置试题,一般停顿8处左右,分值为3~5分,如2015年高考浙江省卷;另一类是提供非充分语境的主观断句题,即不在前文给出的阅读文段中选取材料,而是另选一个小文段,要求考生进行断句。

如2014年高考重庆市卷、2015年高考四川省卷。

2.命题形式:

设置6~8处停顿,自己划停顿。

命题共

性解读

断句题无论采取哪种形式,都是考查对文本内容的理解,注重对文言句式、修辞手法和语法特点的考查。

授解题绝技

[增分妙招]

断句选择题3步走

第一步:

理解大意初判断

断句的前提是对文章或语段意思的准确理解。

考生拿到一个文言文片段,先不要急着断句,而应该先通读这个片段,大体了解这个文言文片段属于什么文体,写了些什么内容,想表达什么意思。

在通读的时候一定要注意文言文单音词占多数的特点。

如果是史传类文本,那么考生要明确“六要素”(时间、地点、人物,事件的开端、发展、结局);如果是议论性散文,那么考生要明确论点、论据等内容。

第二步:

先易后难抓关键

通过第一步,将能断的先断开,化大为小,缩小思考范围,再集中精力通过抓标志分析难断的句子。

具体来说,标志主要有以下两类:

一是词语,二是句式。

1.根据标志词断句

一般须在其

前面停顿的

4类词

代词(人称代词、指示代词,如吾、余、尔、汝、彼、斯,等等)

发语词(夫、惟、且、盖,等等)

关联词(至若、苟、虽、纵、向使、若夫、至于,等等)

疑问词(何、谁、孰、安、胡、岂,等等)

续表

一般须在其

后面停顿的

2类词

语气助词(也、乎、哉、与、欤、尔、耳、邪、耶、矣、焉,等等)

对话词(曰、道、言、云,等等)

一般须在其

前后都要停

顿的2类词

专有名词(人名、地名、官名、爵名、书名、庙号、年号、度量单位、典章制度,等等)从语法的角度判断它们是做主语还是宾语,主语在前停顿,宾语在后停顿

句首感叹词(呜呼、嗟乎、噫、噫嘻、悲夫,等等)前后均要停顿

2.根据特殊句式断句

文言文中的句式,特别是文言文的固定结构,可以帮助我们断句。

如“……者……也”这一典型的判断句式(有些省略“者”或“也”的判断句,或表示判断关系的词,如“为”“乃”“即”“则”等,都可以为我们断句提供帮助);“不亦……乎”“孰与……乎”“其……乎”“安……哉”“何……为”等典型的反问句式;“为……所……”“受……于……”“见……于……”等被动句式;还有“如……何”“况……乎”“何(以)……为”等固定句式。

这些都是断句时很好的帮手。

第三步:

断后通读查连贯

断完句后,考生应通读一遍全段文字,检查句意是否完整,语意是否连贯,句间衔接是否自然圆合,并注意是否与文章的体裁、语言风格相符。

[典例剖析]

(2016·全国新课标卷Ⅰ)阅读下面的文言文,完成后面的题目。

曾公亮,字明仲,泉州晋江人。

举进士甲科,知会稽县。

民田镜湖旁,每患湖溢。

公亮立斗门,泄水入曹娥江,民受其利。

以端明殿学士知郑州,为政有能声盗悉窜他境至夜户不闭尝有使客亡橐中物移书诘盗公亮报吾境不藏盗殆从者之廋耳索之果然公亮明练文法,更践久,习知朝廷台阁典宪,首相韩琦每咨访焉。

仁宗末年,琦请建储,与公亮等共定大议。

密州民田产银,或盗取之,大理当以强。

公亮曰:

“此禁物也,取之虽强,与盗物民家有间矣。

”固争之,遂下有司议,比劫禁物法,盗得不死。

契丹纵人渔界河,又数通盐舟,吏不敢禁,皆谓:

与之校,且生事。

公亮言:

“萌芽不禁,后将奈何?

雄州赵滋勇而有谋,可任也。

”使谕以指意,边害讫息。

英宗即位,加中书侍郎兼礼部尚书,寻加户部尚书。

帝不豫,辽使至不能见,命公亮宴于馆,使者不肯赴。

公亮质之曰:

“锡宴不赴,是不虔君命也。

人主有疾,而必使亲临,处之安乎?

”使者即就席。

熙宁三年,拜司空兼侍中、河阳三城节度使。

明年,起判永兴军。

居一岁,还京师。

旋以太傅致仕。

元丰元年卒,年八十。

帝临哭,辍朝三日。

公亮方厚庄重,沉深周密,平居谨绳墨,蹈规矩;然性吝啬,殖货至巨万。

初荐王安石,及同辅政,知上方向之,阴为子孙计,凡更张庶事,一切听顺,而外若不与之者。

尝遣子孝宽参其谋,至上前略无所异,于是帝益信任安石。

安石德其助己,故引擢孝宽至枢密以报之。

苏轼尝从容责公亮不能救正,世讥其持禄固宠云。

(节选自《宋史·曾公亮传》)

下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.为政有能声/盗悉窜他境/至夜户不闭/尝有使客亡橐中物移书/诘盗/公亮报/吾境不藏盗/殆从者之廋耳/索之/果然/

B.为政有能声/盗悉窜他境/至夜户不闭/尝有使客亡橐中物/移书诘盗/公亮报/吾境不藏盗/殆从者之廋耳/索之/果然/

C.为政有能声/盗悉窜/他境至夜户不闭/尝有使客亡橐中物移书/诘盗/公亮报/吾境不藏盗/殆从者之廋耳/索之/果然/

D.为政有能声/盗悉窜/他境至夜户不闭/尝有使客亡橐中物/移书诘盗/公亮报/吾境不藏盗/殆从者之廋耳/索之/果然/

[规范答题]第一步:

理解大意初判断。

通读这段文字,可知其大意是:

“(曾公亮)治理政事有能干的名声,盗贼全部逃窜到其他州县,以至于百姓晚上不用关闭大门。

曾经有使者丢失袋子中的东西,递送文书要求查办盗贼,曾公亮上报说:

‘我所管辖的境内不窝藏盗贼,恐怕是同行的人隐藏起来了吧。

’进行搜查,果然如此。

”

根据语意及文段大意初步断句如下:

为政有能声/盗悉窜他境至夜户不闭/尝有使客亡橐中物

① ② ③

移书诘盗/公亮报吾境不藏盗/殆从者之廋耳索之果然

④ ⑤

第二步:

先易后难抓标志。

通过第一步初断后,再对所断开的句子逐个分析,发现第②句“窜他境”和“至夜户不闭”需断开。

第③句“橐中物”和“移书诘盗”需断开。

第④句主语有两个,一个是“公亮”,另一个是“吾境”,中间需断开。

第⑤句“耳”这一虚词须停顿,应断开。

第三步:

断后通读查连贯。

反复诵读断好的句子,确认正误,不难选出答案。

[组织答案]B

【参考译文】

曾公亮,字明仲,泉州晋江人。

考中进士甲科,任会稽知县。

老百姓在镜湖旁种田,每每担心镜湖泛滥。

曾公亮设置斗门,将湖水排到曹娥江,老百姓享受到了好处。

(曾公亮)以端明殿学士的身份担任郑州知府,治理政事有能干的名声,盗贼全部逃窜到其他州县,以至于百姓晚上不用关闭大门。

曾经有使者丢失袋子中的东西,递送文书要求查办盗贼,曾公亮上报说:

“我所管辖的境内不窝藏盗贼,恐怕是同行的人隐藏起来了吧。

”进行搜查,果然如此。

曾公亮熟悉法令条文,久经历练,熟知朝廷官府的规章制度,首相韩琦每每向他咨询。

仁宗末年,韩琦请求立储君,与曾公亮等人共同商定大计。

密州民田盛产银,有人偷取它,大理寺把他们判为强盗。

曾公亮说:

“这是禁物,偷取它虽然是强盗行为,与从百姓家中盗取财物有区别。

”坚持争论此事,于是(朝廷将此事)下交有关部门讨论,按照抢劫禁物的法律,偷盗的人没有被判死刑。

契丹指使人在界河捕鱼,又多次开通盐船,官吏不敢禁止,都说:

和他们计较,将要生事。

曾公亮说:

“刚开始时不禁止,以后将怎么办呢?

雄州赵滋勇敢有计谋,能够胜任。

”派赵滋前去告谕旨意,边境祸害终于平息。

英宗即位,(曾公亮)任中书侍郎兼礼部尚书,不久任户部尚书。

皇帝身体不适,辽国使者到来不能接见,(皇帝)让曾公亮在馆中设宴,使者不愿赴宴。

曾公亮质问使者说:

“赐宴不到场,这是对君主命令的不敬。

君主有病,却一定要他亲临宴会,做这样的事能心安吗?

”使者立刻来参加宴席。

熙宁三年,任司空兼侍中、河阳三城节度使。

第二年,被起用兼管永兴军。

过了一年,回到京师。

很快就在太傅官位上退职。

元丰元年去世,终年八十岁。

皇帝临丧哭泣,停止上朝三天。

曾公亮端方庄重,深沉周密,平时谨守法令,遵守规则;但他性情吝啬,积累财富非常多。

起初曾公亮推荐王安石,等到他们一起辅政,他察知皇帝正宠信王安石,(因此)暗中替子孙谋划,大凡改革的各种政务,都听从王安石的,而表面上装作不同意。

曾派遣他的儿子曾孝宽参与谋划,到皇帝面前几乎没有什么异议,因此皇帝更加信任王安石。

王安石很感激他帮助自己,因而引荐提拔曾孝宽到枢密院来报答他。

苏轼曾从容地责备公亮不能纠正弊病,世人讥讽他保持禄位加固宠幸。

[对点演练]

阅读下面的文言文,完成文后题目。

蔡国珍,字汝聘,奉新人。

嘉靖三十五年进士。

乡人严嵩当国欲罗致门下国珍不应乞就南为刑部主事盗七十余人久系谳得其情减释过半就改吏部进郎中。

出为福建提学副使,以侍养归。

下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.乡人严嵩当国/欲罗致门下/国珍不应/乞就南/为刑部主事/盗七十余人久系/谳得其情/减释过半/就改吏部/进郎中

B.乡人严嵩当国欲罗致门下/国珍不应/乞就南/为刑部/主事盗七十余人/久系谳得/其情减释/过半/就改吏部/进郎中

C.乡人严嵩当国/欲罗致门下/国珍不应/乞就南为刑部/主事/盗七十余人久系/谳得其情/减释/过半就改/吏部进郎中

D.乡人严嵩当国欲罗致门下/国珍不应/乞就南/为刑部主事/盗七十余人/久系谳得/其情减释/过半就/改吏部/进郎中

答案:

A 解析:

本题以客观选择题的形式考查文言断句。

解答文言断句题要注重把握四个选项中不同停顿点的正误,然后利用排除法找到断句正确的选项。

比如“乡人严嵩当国/欲罗致门下”“乡人严嵩当国欲罗致门下”停顿点不同,从“当”的角度分析,其宾语是“国”;从“罗致”的角度分析,其宾语是“门下”,由此判断“国”后应该停顿,故排除B、D两项。

再对比A、C两项,“乞就南/为刑部主事”“乞就南为刑部/主事”停顿点不同,从“乞”的角度分析,其宾语是“就南”;“刑部主事”是古代官职名,中间不可断开,故排除C项。

【参考译文】

蔡国珍,字汝聘,是奉新县人。

嘉靖三十五年考中进士。

同乡严嵩把持朝政,想要把他收入自己的门下,蔡国珍没有答应。

他请求去南方做官,任刑部主事。

有七十多个盗贼被长久关押,(蔡国珍)了解了他们的情况,为他们削减了一半的刑罚。

(蔡国珍)后又改任吏部,升任为郎中。

他到福建任提学副使,因侍养父母而辞官归家。

练备考主打题

一、(2016·福建省质检)阅读下面的文言文,完成1~4题。

左懋第,字萝石,莱阳人。

崇祯四年进士。

授韩城知县,有异政。

遭父丧,三年不入内寝,事母尽孝。

十二年擢户科给事中。

疏陈四弊谓民困兵弱臣工委顿国计虚耗也又陈贵粟之策令天下赎罪者尽输粟盐策复开中之旧令输粟边塞充军食又请严禁将士剽掠,有司朘削。

明年正月,剿饷罢征,亦请马上速行,恐远方吏不知,先已征,民不沾实惠。

帝并采纳。

十四年督催漕运,道中驰疏言:

“臣自静海抵临清,见人民饥死者三,疫死者三,为盗者四。

米石银二十四两,人死取以食,惟圣明垂念。

”已又陈安民息盗之策,请核荒田,察逋户,予以有生之乐,鼓其耕种之心。

十六年秋,出察江防。

明年五月,福王立,进兵科都给事中。

时大清兵连破李自成,朝议遣使通好,而难其人。

懋第母陈殁于燕,懋第欲因是返柩葬,请行。

乃拜懋第兵部右侍郎兼右佥都御史,与左都督陈弘范、太仆少卿马绍愉偕,而令懋第经理河北,联络关东诸军。

懋第濒行言:

“臣此行,生死未卜。

请以辞阙之身,效一言。

愿陛下以先帝仇耻为心,瞻高皇之弓剑,则思成祖列圣之陵寝何存;抚江上之残黎,则念河北、山东之赤子谁恤。

更望时时整顿士马,必能渡河而战,始能扼河而守;必能扼河而守,始能画江而安。

”懋第衰绖入都门,至则馆之鸿胪寺。

请祭告诸陵及改葬先帝,不可,则陈太牢于旅所,哭而奠之。

即以是月二十有八日遣还出都。

弘范乃请身赴江南招诸将刘泽清等降附,而留懋第等勿遣。

于是自沧州追还懋第,改馆太医院。

顺治二年六月,闻南京失守,恸哭。

其从弟懋泰先为吏部员外郎,降贼,后归本朝授官矣,来谒懋第。

懋第曰:

“此非吾弟也。

”叱出之。

至闰月十二日,与从行兵部司务陈用极,游击王一斌,都司张良佐、刘统、王廷佐俱以不降诛。

(节选自《明史·左懋第传》)

1.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.疏陈四弊/谓民困兵弱/臣工委顿/国计虚耗也/又陈贵粟之策令/天下赎罪者尽输粟/盐策复开中之旧/令输粟边塞充军食/

B.疏陈四弊/谓民困/兵弱/臣工委顿/国计虚耗也/又陈贵粟之策令/天下赎罪者尽输粟/盐策复开中之旧/令输粟边塞充军食/

C.疏陈四弊/谓民困/兵弱/臣工委顿/国计虚耗也/又陈贵粟之策/令天下赎罪者尽输粟/盐策复开中之旧/令输粟边塞充军食/

D.疏陈四弊/谓民困兵弱/臣工委顿/国计虚耗也/又陈贵粟之策/令天下赎罪者尽输粟/盐策复开中之旧/令输粟边塞充军食/

答案:

C 解析:

左懋第陈述的是“四弊”,所以应断为“谓民困/兵弱/臣工委顿/国计虚耗也”。

“令”是“让”的意思,不能和“策”连用。

2.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.漕运,水道运输,唐宋以来,指东南各地经水路运粮食往京师或指定的公仓。

B.先帝,指当朝皇帝之前已经去世的历代皇帝,有时也指前朝皇帝。

C.鸿胪寺,古代官署名,主官为鸿胪寺卿,掌管朝会、宾客、礼仪等。

D.闰月,农历中逢闰年加的一个月,闰月加在某月之后称为“闰某月”。

答案:

B 解析:

先帝不能指前朝的皇帝。

3.下列对原文有关内容的概括与分析,不正确的一项是( )

A.左懋第关心民生,多次建言。

他有感于民不聊生,向皇帝建议禁止军队劫掠、官员剥削百姓,请求朝廷体恤民情,这些意见多被采纳。

B.左懋第心忧社稷,竭忠尽智。

他在请命出使清廷之际,仍不忘向皇帝提出整兵备战的建议,认为应先安定江南,才能扼守黄河,进而渡河而战。

C.左懋第大义为重,爱憎分明。

堂弟左懋泰降清之后,曾经来探望,左懋第大声呵斥他,说他不是自己的弟弟,并将其赶出门去。

D.左懋第忠贞不二,宁死不屈。

清廷不同意改葬崇祯帝,他便在住处祭拜,听闻南京沦陷,他放声大哭,最后因为不肯降清,在顺治二年被杀。

答案:

B 解析:

原文“更望时时整顿士马,必能渡河而战,始能扼河而守;必能扼河而守,始能画江而安”,意思是更希望朝廷时时整顿兵马,一定要能渡过黄河作战,才能把黄河防卫住;一定要能把黄河防卫住,才能划江而安。

选项把顺序弄颠倒了。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)明年正月,剿饷罢征,亦请马上速行,恐远方吏不知,先已征,民不沾实惠。

____________________________________________________________

____________________________________________________________

(2)懋第母陈殁于燕,懋第欲因是返柩葬,请行。

____________________________________________________________

____________________________________________________________

答案:

(1)第二年正月,剿饷罢除征收,(左懋第)又请求马上迅速推行,担心远方的官吏不知道,已经先征收了,百姓不能得到实惠。

(2)左懋第的母亲陈氏在燕地去世,左懋第想借此机会将灵柩送回故乡安葬,便请求前往。

【参考译文】

左懋第,字萝石,是莱阳人。

他崇祯四年考中进士。

被授予韩城知县,有突出的政绩。

遇到父亲去世,三年内不曾入过内室,服侍母亲极尽孝心。

十二年升任户科给事中。

他上书讲述了国家的四种弊病:

(分别是)百姓贫困、兵力虚弱、群臣萎靡不振、国家财政空乏。

又讲述了提高米价的办法,让天下赎罪的人家都出米赎罪,盐策恢复开中时期的旧制度,命令运输粮食到边塞充实军粮。

又请求严禁将士劫掠、官府剥削百姓。

第二年正月,剿饷罢除征收,(左懋第)又请求马上迅速推行,担心远方的官吏不知道,已经先征收了,百姓不能得到实惠。

庄烈帝都采纳了他的意见。

十四年左懋第外出负责督办漕运,赴任途中飞章进言说:

“我从静海走到临清,一路上看到百姓饥饿而死的有十分之三,患疫病而死的有十分之三,做了盗贼的有十分之四。

一石米值二十四两白银,人死后活人拿他来吃了充饥,希望陛下为老百姓考虑考虑吧。

”过后他又陈述了安抚百姓消除贼寇的策略,请求丈量荒田,清查逃亡户口,给流民以生存的喜乐,鼓励他们耕种的心思。

十六年秋天,左懋第外出视察长江防线。

第二年五月,福王即位,任用他为兵科都给事中。

当时大清兵接连打败李自成,朝廷决定派遣使节跟大清交好,对派谁去感到为难。

左懋第的母亲陈氏在燕地去世,左懋第想借此机会将灵柩送回故乡安葬,便请求前往。

朝廷于是任用左懋第为兵部右侍郎兼右佥都御史,与左都督陈弘范、太仆少卿马绍愉一起去,同时让懋第经营黄河以北,联络关东各部队。

懋第临行之前上书说:

“我这次出使生死难料。

请让我以告别朝廷的身份说一句话吧。

我希望陛下把先帝的深仇大耻记在心上,看到高皇帝的弓箭时,就想想成祖以下各位圣主的陵墓今在何方;招抚长江沿线残存的黎民时,就想想黄河以北、崤山以东的百姓谁来抚恤。

更希望朝廷时时整顿兵马,一定要能渡过黄河作战,才能把黄河防卫住;一定要能把黄河防卫住,才能划江而安。

”懋第身穿孝服进入都城,到达后便被安排住在鸿胪寺。

他请求祭告明朝皇陵并改葬先帝,没得到批准,就把祭品摆在住所里,痛哭着祭奠了他们。

然后就在这个月二十八日那天被遣送出都城。

弘范向我朝请求让他亲自到江南招刘泽清等大将归附,扣留左懋第等人不要放回。

于是我朝从沧州追回了左懋第,让他改住在太医院里。

顺治二年六月,他听说南京失守,悲恸地哭了。

他的堂弟左懋泰以前做过吏部员外郎,投降过贼寇,后来投降本朝做了官,来探望懋第。

懋第说:

“这个人不是我弟弟。

”把他给喝斥了出去。

到闰月十二日,懋第和随行的兵部司务陈用极,游击王一斌,都司张良佐、刘统、王廷佐都因为不投降被处死了。

二、(2016·吉林省长春市二模)阅读下面的文言文,完成5~8题。

李珽,字公度,陇西敦煌人。

珽聪悟,有才学,尤工词赋。

年二十四登进士第,解褐授校书郎,拜监察御史,俄丁内艰。

先是,父旅殡在远。

家贫无以襄事,与弟琪当腊雪以单缞杖,衔哀告人,由是两克迁祔。

而珽日不过一食,恒羸卧丧庐中不能兴。

大为时贤所叹。

忧阕,再征为御史,以瘠不起,逾时乃就。

天复中,淮寇大举围夏口,逼巴陵,太祖患之,飞命成汭率水军十万援于鄂。

珽入言曰:

“今舳舻容介士千人载稻倍之缓急不可动吴人剽轻若为所绊将有后虑不如遣骁将屯巴陵一月不与战则吴寇粮绝而鄂州围解矣。

”汭性刚决,不听。

淮人果乘风纵火,舟尽焚,兵尽溺,汭亦自沈于江,一如所料。

又明年,太祖为元帅,以襄阳贰于己,率兵击破之,署珽为天平军掌书记。

沧州节度使刘守文拒命,太祖引兵十余万围之,乃召珽草檄。

珽笔不停缀,登时而成,大为太祖嗟赏。

受禅之岁,宰臣除为考功员外郎、知制诰。

寻以本官监曹州事。

曹去京数舍,吏民豪猾,前后十余政,未有善罢者。

珽在任期岁,众庶以宁。

入为兵部郎中、崇政院学士。

未几,以许帅冯行袭疾甚,出为许州留后。

先是,行袭有牙兵二千,皆蔡人也,太祖深以为忧,乃遣珽驰往,以伺察之。

珽至传舍,召将吏亲加抚慰。

行袭欲使人代受诏,珽曰:

“东首加朝服,礼也。

”乃于卧内宣诏,令善自补养,苟有不讳,子孙俱保后福。

行袭泣谢,遂解二印以授珽,代掌军府事。

及庶人友珪篡位,除右散骑常侍,充侍讲学士。

内讨之日,军士大扰,珽其夕为乱兵所伤,卒于洛阳。

珽性孝友,与弟琪有敦睦之爱,为搢绅所称。

(节选自《旧五代史·梁书·列传十四》,有删节)

5.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.今舳舻容介士千人/载稻倍之/缓急不可动/吴人剽轻/若为所绊/将有后虑/不如遣骁将屯巴陵一月/不与战则吴寇粮绝/而鄂州围解矣

B.今舳舻容介士千人载稻/倍之缓急/不可动/吴人剽轻/若为所绊/将有后虑/不如遣骁将屯巴陵一月/不与战/则吴寇粮绝/而鄂州围解矣

C.今舳舻容介士千人载稻/倍之缓急/不可动/吴人剽轻/若为所绊/将有后虑/不如遣骁将屯巴陵/一月不与战/则吴寇粮绝/而鄂州围解矣

D.今舳舻容介士千人/载稻倍之/缓急不可动/吴人剽轻/若为所绊/将有后虑/不如遣骁将屯巴陵/一月不与战/则吴寇粮绝/而鄂州围解矣

答案:

D 解析:

本题主要考查文言断句的能力。

原文为:

今舳舻容介士千人,载稻倍之,缓急不可动。

吴人剽轻,若为所绊,将有后虑。

不如遣骁将屯巴陵,一月不与战,则吴寇粮绝,而鄂州围解矣。

6.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.古代,父母死后,子女须守丧三年,任官者须离职,称“丁忧”,也称“丁艰”,这里的“丁内艰”指遭遇父丧。

B.受禅是指王朝更替,新王朝的皇帝接受禅让的帝位,源于上古时的禅让制,后来中国的王朝更替常以禅让之名行夺权之实。

C.不讳是死亡的委婉表达,古人对不同的人的死有不同的委婉表达,如天子死曰“崩”,诸侯死曰“薨”,士死曰“不禄”等。

D.绅是古代仕宦者和儒者围于腰际的大带,搢绅就是把笏板插在腰间,指有官职或做过官的人,引申指士大夫。

答案:

A 解析:

本题考查识记文化常识的能力。

根据上下文,此处“丁内艰”指遭遇母丧,即母亲去世。

7.下列对原文的概括和分析,不正确的一项是( )

A.李珽聪明有才学。

二十四岁就进士及第,他工于辞赋,在太祖征讨刘守文时应召起草檄文,挥笔立就,深得太祖赏识。

B.李珽为人孝顺。

先前去世的父亲的灵柩安放于外地,因家贫,他和弟弟李琪一起冒着风雪四处求人,最终让父母合葬。

C.李珽治民有方。

他在曹州任职时,不到一年时间,就让老百姓过上安宁的生活,这是之前十几任官员都未曾做到的。

D.李珽见识过人,有谋略。

征讨淮寇时准确判断局势;太祖让他出任许州留后,他亲自安抚将吏,并解除了冯行袭的后顾之忧。

答案:

C 解析:

本题主要考查分析、概括文章内容的能力。

“期岁”,指满一年,而非选项中所说的“不到一年时间”。

8.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)而珽日不过一食,恒羸卧丧庐中不能兴。

大为时贤所叹。

____________________________________________________________

____________________________________________________________

(2)以襄阳贰于己,率兵击破之,署珽为天平军掌书记。

____________________________________________________________

____________________________________________________________

答案:

(1)而李珽每天吃一顿饭,常虚弱地躺在丧舍中不能起身。

深受当时有才德的人赞叹。

(2)(梁太祖)因襄阳对自己有二心,率兵攻破襄阳,让李珽暂时担任天平军掌书记。

【参考译文】

李珽,字公度,陇西敦煌人。

李珽聪明颖悟,有才学,尤其擅长词赋。

二十四岁考中进士,初次做官被授任校书郎,后授官为监察御史,不久为母亲守丧。

这之前,他父亲的灵柩远在外地。

家中贫困无法办成丧事,他和弟弟李琪冒着腊月的风雪,身穿粗麻丧服,手拿丧棒,含哀求人,因此双亲得以迁