高考生物大一轮复习第六单元遗传的分子基础第17讲DNA是主要的遗传物质学案.docx

《高考生物大一轮复习第六单元遗传的分子基础第17讲DNA是主要的遗传物质学案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高考生物大一轮复习第六单元遗传的分子基础第17讲DNA是主要的遗传物质学案.docx(34页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

高考生物大一轮复习第六单元遗传的分子基础第17讲DNA是主要的遗传物质学案

第17讲 DNA是主要的遗传物质

[考纲要求] 人类对遗传物质的探索过程(Ⅱ)。

考点一 肺炎双球菌转化实验的分析

1.肺炎双球菌类型的比较

特点

类型

菌落

荚膜

毒性

S型

光滑

有

有

R型

粗糙

无

无

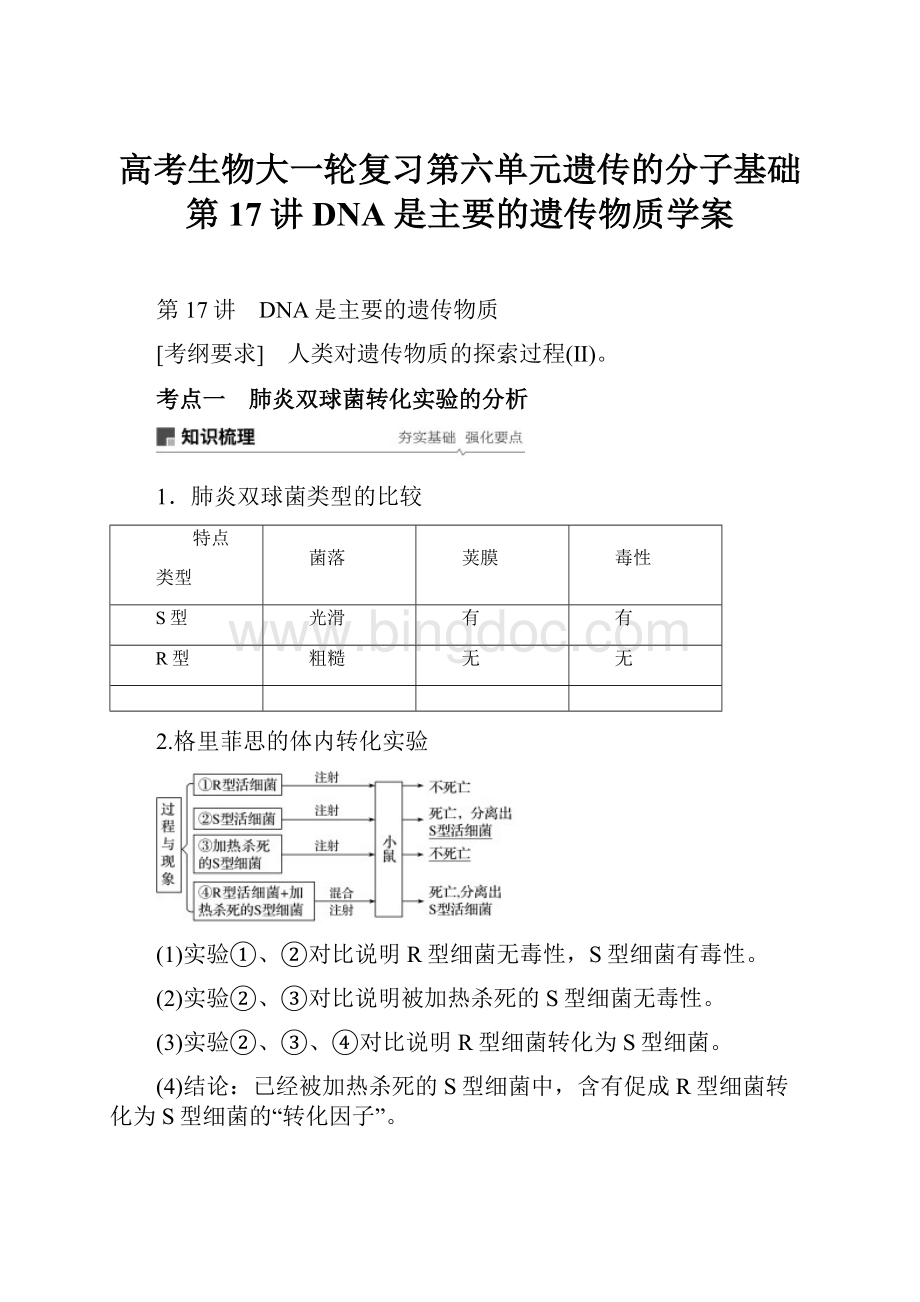

2.格里菲思的体内转化实验

(1)实验①、②对比说明R型细菌无毒性,S型细菌有毒性。

(2)实验②、③对比说明被加热杀死的S型细菌无毒性。

(3)实验②、③、④对比说明R型细菌转化为S型细菌。

(4)结论:

已经被加热杀死的S型细菌中,含有促成R型细菌转化为S型细菌的“转化因子”。

3.艾弗里的体外转化实验

(1)实验①、②分别说明荚膜多糖、蛋白质没有转化作用。

(2)实验③、④说明DNA有转化作用。

4.比较肺炎双球菌体内和体外转化实验

项目

体内转化实验

体外转化实验

培养细菌

小鼠体内培养

培养基体外培养

实验原则

R型细菌与S型细菌的毒性对照

S型细菌体内各成分的相互对照

实验结果

已经被加热杀死的S型细菌能使R型细菌转化为S型细菌

S型细菌的DNA能使R型细菌转化为S型细菌

实验结论

已经被加热杀死的S型细菌体内含有某种“转化因子”

DNA是S型细菌的遗传物质,而蛋白质等其他物质不是遗传物质

联系

①所用材料相同,都是R型和S型肺炎双球菌;②体内转化实验是基础,仅说明加热后杀死的S型细菌体内含有某种“转化因子”,而体外转化实验则进一步说明“转化因子”就是DNA;

③实验设计都遵循对照原则、单一变量原则

1.判断下列关于格里菲思的肺炎双球菌体内转化实验的叙述

(1)格里菲思的肺炎双球菌转化实验直接证明了DNA是“转化因子”( × )

(2)肺炎双球菌的遗传遵循基因的分离定律和自由组合定律( × )

(3)S型细菌表面光滑,有毒性( √ )

(4)从格里菲思的第④组死亡小鼠身上分离得到的S型活细菌是由S型死细菌转化而来的

( × )

(5)从格里菲思实验中的病死小鼠体内分离得到的肺炎双球菌只有S型细菌而无R型细菌

( × )

(6)格里菲思实验证明DNA可以改变生物体的遗传性状( × )

2.判断下列关于艾弗里的肺炎双球菌体外转化实验的叙述

(1)艾弗里的肺炎双球菌转化实验证明了DNA是主要的遗传物质( × )

(2)在艾弗里的实验中,DNA酶将S型细菌的DNA分解为脱氧核苷酸,因此不能使R型细菌发生转化( √ )

(3)艾弗里的体外转化实验采用了物质提纯、鉴定与细菌体外培养等技术( √ )

(4)艾弗里提出的有关肺炎双球菌的体外转化实验的结论,没有得到科学家的一致公认

( √ )

分析肺炎双球菌转化实验

(1)在体内转化实验中,如果没有实验③,能否得出格里菲思的结论?

为什么?

提示 不能。

因为无对照实验,不能说明加热后杀死的S型细菌中含有促成R型活细菌转化成S型活细菌的转化因子。

(2)如果由你设计完成体内转化实验,应该注意哪些无关变量对实验的影响?

提示 四组实验应选用年龄、体重相同且健康的小鼠;所用R型活菌液、S型活菌液的浓度及注射量应该相同。

(3)体内转化实验中,小鼠体内S型细菌、R型细菌含量的变化情况如图所示,则:

①ab段R型细菌数量减少的原因是小鼠体内形成大量的对抗R型细菌的抗体,致使R型细菌数量减少。

②bc段R型细菌数量增多的原因是:

b之前,已有少量R型细菌转化为S型细菌,S型细菌能降低小鼠的免疫力,造成R型细菌大量繁殖。

③后期出现的大量S型细菌是由R型细菌转化成的S型细菌繁殖而来的。

(4)肺炎双球菌体外转化实验中,设置“S型细菌的DNA中加DNA酶”实验组的作用是什么?

提示 起对照作用。

用DNA酶分解从S型活细菌中提取的DNA,结果不能使R型细菌发生转化,说明DNA才是使R型细菌发生转化的物质。

(5)肺炎双球菌体外转化实验的实验思路是什么?

提示 直接分离S型细菌的DNA、荚膜多糖、蛋白质等,将它们分别与R型细菌混合培养,研究它们各自的遗传功能。

命题点一 肺炎双球菌转化实验的拓展变式实验分析

1.科学家为探究转化因子的本质,进行了如图所示的一组实验。

该组实验不能得到的结果或结论是( )

A.实验2只出现R型菌落

B.实验1、3均出现R型和S型菌落

C.DNA是转化因子

D.DNA纯度越高转化效率就越高

答案 D

解析 三组实验中,自变量是培养基中加入的酶的种类,实验1中加入RNA酶,由于R型菌的遗传物质是DNA,加入的是加热后杀死的S型菌的DNA,所以RNA酶不起作用,R型菌可能发生转化,出现R型和S型菌落,同理推出实验3也出现R型和S型菌落;实验2中加入DNA酶,破坏了S型菌的DNA,R型菌不发生转化,只出现R型菌落;三个实验说明DNA是转化因子;本实验不能得出DNA纯度越高转化效率就越高的结论。

2.利用两种类型的肺炎双球菌进行相关转化实验。

各组肺炎双球菌先进行图示处理,再培养一段时间后注射到不同小鼠体内。

下列说法不正确的是( )

A.通过E、F对照,能说明转化因子是DNA而不是蛋白质

B.F组可以分离出S型和R型两种肺炎双球菌

C.F组产生的S型肺炎双球菌可能是基因重组的结果

D.不能导致小鼠死亡的是A、C、D、E四组

答案 D

解析 A中是加热后杀死的S型细菌,失去感染能力,不能使小鼠死亡;B中是S型细菌,能使小鼠死亡;C中是S型细菌+R型细菌的DNA,能使小鼠死亡;D中是R型细菌,不能使小鼠死亡;E中是R型细菌+S型细菌的蛋白质,不能将R型细菌转化成S型细菌,不能使小鼠死亡;F中是R型细菌+S型细菌的DNA,能将R型细菌转化成S型细菌,能使小鼠死亡。

E组没有出现S型细菌,F组出现转化的S型细菌,所以通过E、F对照,能说明转化因子是DNA而不是蛋白质,A项正确;将加热后杀死的S型细菌的DNA与R型细菌混合,S型细菌的DNA能将部分R型细菌转化为S型细菌,所以F组可以分离出S型和R型两种肺炎双球菌,B项正确;将加热后杀死的S型细菌的DNA与R型细菌混合,S型细菌的DNA能与R型细菌的DNA进行重新组合,进而将R型细菌转化成S型细菌,C项正确;能导致小鼠死亡的是B、C和F组,不能导致小鼠死亡的是A、D、E组,D项错误。

命题点二 肺炎双球菌转化过程及机理的拓展分析

3.(2017·中山模拟)肺炎双球菌转化实验中,S型细菌的部分DNA片段进入R型细菌内并整合到R型细菌的DNA分子上,使这种R型细菌转化为能合成荚膜多糖的S型细菌。

下列叙述正确的是( )

A.R型细菌转化成S型细菌前后的DNA中,嘌呤所占比例发生了改变

B.进入R型细菌的DNA片段上,可有多个RNA聚合酶结合位点

C.R型细菌转化成S型细菌的过程中,R型细菌发生了染色体变异

D.该实验体现了基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状

答案 B

解析 R型细菌和S型细菌的DNA都是双链结构,其中碱基的配对遵循碱基互补配对原则,因此R型细菌转化为S型细菌后的DNA中,嘌呤碱基总比例不会改变,依然是占50%,A项错误;基因是有遗传效应的DNA片段,即一个DNA分子中有多个基因,每个基因都具有RNA聚合酶的结合位点,因此进入R型细菌的DNA片段上,可有多个RNA聚合酶结合位点,B项正确;原核细胞不含染色体,R型细菌转化成S型细菌的过程中,R型细菌发生了基因重组而不是染色体变异,C项错误;荚膜多糖不属于蛋白质,所以该实验不能体现基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状,D项错误。

4.(2017·雅安期末)在肺炎双球菌转化实验中,S型细菌有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ等多种类型,R型细菌是由Ⅱ型突变产生的。

利用加热后杀死的SⅢ型与R型细菌混合培养,出现了S型细菌,有人认为混合培养出现的S型细菌是由R型细菌突变产生的,该实验中出现以下哪种结果时能否定这种说法( )

A.S型细菌全为Ⅱ型B.S型细菌部分为Ⅲ型

C.S型细菌中三种均有D.S型细菌全为Ⅲ型

答案 D

解析 加热后杀死的SⅢ型细菌能让R型细菌转化成S型细菌,若S型细菌是R型细菌基因突变产生的,因为基因突变具有不定向性,则可以转化成多种S型细菌,而结果出现的S型细菌均为SⅢ型,这就否定了基因突变的说法。

考点二 噬菌体侵染细菌实验的分析

1.实验材料:

T2噬菌体和大肠杆菌

(1)噬菌体的结构

(2)噬菌体的增殖

①模板:

进入细菌体内的是噬菌体的DNA。

②合成噬菌体的DNA的原料:

大肠杆菌提供的四种脱氧核苷酸。

③合成噬菌体的蛋白质的原料为大肠杆菌的氨基酸,场所为大肠杆菌的核糖体。

2.实验方法

同位素标记法,用35S、32P分别标记噬菌体的蛋白质和DNA。

3.实验过程

(1)标记噬菌体

(2)侵染细菌

4.实验结果分析

分组

结果

结果分析

对比

实验(相互

对照)

被32P标记的噬菌体+细菌

上清液中几乎无32P,32P主要分布在宿主细胞内

32P—DNA进入了宿主细胞内

被35S标记的噬菌体+细菌

宿主细胞内无35S,35S主要分布在上清液中

35S—蛋白质外壳未进入宿主细胞,留在外面

5.结论:

DNA是遗传物质。

6.比较肺炎双球菌体外转化实验和噬菌体侵染细菌实验

项目

肺炎双球菌体外转化实验

噬菌体侵染细菌实验

设计思路

设法将DNA与其他物质分开,单独、直接研究它们各自不同的遗传功能

处理方法

直接分离:

分离S型细菌的DNA、荚膜多糖、蛋白质等,分别与R型细菌混合培养

同位素标记法:

分别用同位素35S、32P标记蛋白质和DNA

检测方式

观察菌落类型

检测放射性同位素存在位置

结论

证明DNA是遗传物质,而蛋白质不是遗传物质

证明DNA是遗传物质,但不能证明蛋白质不是遗传物质

(1)噬菌体增殖需要细菌提供模板、原料和酶等( × )

(2)噬菌体侵染细菌的实验比肺炎双球菌转化实验更具有说服力( √ )

(3)噬菌体能在宿主细胞内以二分裂的方式增殖,使该细菌裂解( × )

(4)32P、35S标记的噬菌体侵染细菌的实验分别说明DNA是遗传物质、蛋白质不是遗传物质

( × )

(5)噬菌体侵染细菌的实验获得成功的原因之一是噬菌体只将DNA注入大肠杆菌细胞中

( √ )

(6)分别用含有放射性同位素35S和放射性同位素32P的培养基培养噬菌体( × )

(7)噬菌体侵染细菌的实验能够证明DNA控制蛋白质的合成( √ )

(8)用1个含35S标记的T2噬菌体去侵染大肠杆菌,裂解释放的子代噬菌体中只有2个含35S

( × )

(9)赫尔希和蔡斯分别用35S和32P标记T2噬菌体的蛋白质和DNA,下列被标记的部位组合为①②( √ )

分析噬菌体侵染细菌实验

(1)为什么选择35S和32P这两种同位素分别对蛋白质和DNA进行标记,而不用14C和18O进行标记?

提示 S是蛋白质的特征元素,P是DNA的特征元素。

若用14C和18O进行标记,由于蛋白质和DNA都含有C和O,因此无法确认被标记的是何种物质。

(2)搅拌、离心的目的在于把蛋白质外壳和细菌分开,再分别检测其放射性。

某科研小组搅拌离心后的实验数据如图所示,则:

①图中被侵染的细菌的存活率基本保持在100%,本组数据的意义是作为对照组,以证明细菌未裂解。

②细胞外的32P含量有30%,原因是有部分标记的噬菌体还没有侵染细菌。

(3)用35S标记的噬菌体侵染大肠杆菌,理论上沉淀物中不含放射性,但实验中含有少量放射性的原因是什么?

提示 可能由于搅拌不充分,离心时间过短、转速过低等原因,有少量含35S的噬菌体外壳仍吸附在细菌表面,随细菌离心到沉淀物中,使沉淀物中出现了少量的放射性。

(4)用32P标记的噬菌体侵染大肠杆菌,上清液中含有较高放射性的原因是什么?

提示 ①保温时间过短,有一部分噬菌体未侵入大肠杆菌体内,经离心后分布于上清液中,使上清液出现放射性。

②保温时间过长,噬菌体在大肠杆菌体内增殖后释放出的子代经离心后分布于上清液中,也会使上清液的放射性升高。

命题点一 分析噬菌体侵染细菌实验的标记问题

1.(2018·本溪调研)如果用3H、15N、35S标记噬菌体后,让其侵染细菌(无放射性),对此分析正确的是( )

A.只有噬菌体的蛋白质被标记了,DNA没有被标记

B.子代噬菌体的外壳中可检测到3H、15N、35S

C.子代噬菌体的DNA分子中可检测到3H、15N

D.子代噬菌体的DNA分子中部分含有3H、14N、32S

答案 C

解析 蛋白质和DNA分子中都含有H、N元素,所以用3H、15N、35S标记噬菌体后,噬菌体的蛋白质和DNA都会被3H、15N标记,A项错误;由于3H、15N、35S标记的蛋白质外壳不进入细菌,3H、15N标记的DNA分子进入但不能用于合成子代噬菌体的外壳,所以子代噬菌体的外壳中应该没有放射性,B项错误;由于3H、15N标记了亲代噬菌体的DNA分子,所以子代噬菌体的DNA分子中可检测到3H、15N,C项正确;子代噬菌体的DNA分子中部分含有3H、全部含有14N,DNA分子不含S,D项错误。

2.用含32P和35S的培养基培养细菌,将一个未标记的噬菌体在细菌中培养9h,经检测共产生了64个子代噬菌体,下列叙述正确的是( )

A.32P和35S只能分别标记细菌的DNA和蛋白质

B.子代噬菌体的DNA和蛋白质一定具有放射性

C.DNA具有放射性的子代噬菌体占1/32

D.噬菌体繁殖一代的时间约为1h

答案 B

解析 32P还存在于细菌的RNA等物质中,A项错误;噬菌体利用宿主细胞中的原料合成子代噬菌体的DNA和蛋白质,所有子代噬菌体的DNA和蛋白质均具有放射性,B项正确,C项错误;一个噬菌体产生64个子代噬菌体,共繁殖6代,故繁殖一代的时间为1.5h,D项错误。

“二看法”判断子代噬菌体标记情况

命题点二 透过图像考查噬菌体侵染细菌的原理辨析

3.如图为T4噬菌体感染大肠杆菌后,大肠杆菌体内放射性RNA与T4噬菌体DNA及大肠杆菌DNA的杂交结果。

下列叙述错误的是( )

A.可在培养基中加入3H-尿嘧啶用以标记RNA

B.参与分子杂交的放射性RNA为相应DNA的转录产物

C.第0min时,与DNA杂交的RNA来自T4噬菌体及大肠杆菌的转录

D.随着感染时间增加,噬菌体DNA的转录增加,细菌基因活动受到抑制

答案 C

解析 尿嘧啶是RNA特有的碱基,可以用3H-尿嘧啶标记RNA,A项正确;RNA能与DNA杂交,那RNA一定为相应DNA的转录产物,B项正确;在第0min时,大肠杆菌还没有被T4噬菌体感染,所以在大肠杆菌体内不存在T4噬菌体的DNA,C项错误;从图中可以看出,随着感染时间增加,和T4噬菌体DNA杂交的放射性RNA所占百分比越来越高,说明噬菌体DNA的转录增加,而和大肠杆菌DNA杂交的放射性RNA所占百分比越来越低,说明其转录受到抑制,D项正确。

4.下图1中的噬菌斑(白色区域)是在长满大肠杆菌(黑色)的培养基上,由一个T2噬菌体侵染细菌后不断裂解细菌产生的一个不长细菌的透明小圆区,它是检测噬菌体数量的重要方法之一。

现有噬菌体在感染大肠杆菌后形成噬菌斑数量的变化曲线(图2),下列叙述不正确的是( )

A.培养基中加入含35S或32P的营养物质,则放射性先在细菌中出现,后在噬菌体中出现

B.曲线a~b段,细菌内正旺盛地进行噬菌体DNA的复制和有关蛋白质的合成

C.曲线b~c段所对应的时间内噬菌体共繁殖了10代

D.限制c~d段噬菌斑数量增加的因素最可能是绝大部分细菌已经被裂解

答案 C

解析 噬菌体是病毒,没有细胞结构,只有寄生在活细胞中才有生命活动,所以放射性先在细菌中出现,后在噬菌体中出现,A项正确;曲线a~b段,噬菌斑没有增加,说明细菌内正旺盛地进行噬菌体DNA的复制和有关蛋白质的合成,B项正确;曲线b~c段所对应的时间内噬菌斑数从100个增加到1000个,只能说明噬菌体数量的增加,不能说明其繁殖了几代,C项错误;限制c~d段噬菌斑数量增加的因素最可能是绝大部分细菌已经被裂解,噬菌体失去了增殖的场所,因此数量增长缓慢,D项正确。

考点三 烟草花叶病毒感染实验及遗传物质

1.烟草花叶病毒对烟草叶细胞的感染实验

(1)实验过程及现象

(2)实验结论:

RNA是烟草花叶病毒的遗传物质,蛋白质不是烟草花叶病毒的遗传物质。

2.探索结论

DNA是主要的遗传物质,因为实验证明绝大多数生物的遗传物质是DNA,只有少部分生物的遗传物质是RNA。

(1)RNA或DNA是T2噬菌体的遗传物质( × )

(2)真核生物、原核生物、大部分病毒的遗传物质是DNA,少部分病毒的遗传物质是RNA

( √ )

(3)生物的遗传物质的基本组成单位是脱氧核糖核苷酸或核糖核苷酸( √ )

(4)乳酸菌的遗传物质主要分布在染色体上( × )

不同生物的遗传物质

生物类型

病毒

原核生物

真核生物

体内核酸种类

DNA或RNA

DNA和RNA

DNA和RNA

体内碱基种类

4种

5种

5种

体内核苷酸种类

4种

8种

8种

遗传物质

DNA或RNA

DNA

DNA

实例

噬菌体、烟草花叶病毒

乳酸菌、蓝藻

玉米、小麦、人

命题点 探究遗传物质的思路和方法

疑难精讲

1.探究思路

(1)若探究哪种物质是遗传物质——设法将物质分开,单独看作用。

(2)若探究未知病毒的遗传物质是DNA还是RNA——利用酶的专一性。

2.探究方法

(1)分离提纯法:

艾弗里及其同事做的肺炎双球菌的体外转化实验,缺点是物质纯度不能保证100%。

(2)同位素标记法:

噬菌体侵染细菌的实验。

方法:

分别标记两者的特有元素;将病毒的化学物质分开,单独、直接地观察它们各自的作用。

目的:

把DNA与蛋白质区分开。

(3)病毒重组法:

烟草花叶病毒的遗传物质验证实验。

方法:

将一种病毒的遗传物质与另一种病毒的蛋白质外壳重新组合,得到杂种病毒,用杂种病毒去感染宿主细胞。

(4)酶解法:

利用酶的专一性,如加入DNA水解酶,将DNA水解,观察起控制作用的物质是否还有控制作用,若“是”其遗传物质不是DNA,若“否”其遗传物质可能是DNA。

1.(2017·石家庄期末)如图表示科研人员探究“烟草花叶病毒(TMV)遗传物质”的实验过程,由此可以判断( )

A.水和苯酚的作用是分离病毒中的蛋白质和RNA

B.TMV的蛋白质不能进入烟草细胞中

C.侵入烟草细胞的RNA进行了逆转录过程

D.RNA是TMV的主要遗传物质

答案 A

解析 据图示分析,TMV放入水和苯酚中后,RNA和蛋白质分离,A项正确;通过接种的方式,TMV的蛋白质可以进入烟草细胞中,B项错误;此实验不能看出TMV的RNA在烟草细胞中进行了逆转录过程,C项错误;此实验说明TMV的遗传物质是RNA,而不是蛋白质,某种生物的遗传物质只有一种,D项错误。

2.烟草花叶病毒(TMV)和车前草病毒(HRV)都能感染烟叶,但二者致病病斑不同,如图所示。

下列说法中不正确的是( )

A.a过程表示用TMV的蛋白质外壳感染烟叶,结果说明TMV的蛋白质外壳没有侵染作用

B.b过程表示用HRV的RNA单独接种烟叶,结果说明HRV的RNA有侵染作用

C.c、d过程表示用TMV的蛋白质外壳和HRV的RNA合成的“杂种病毒”接种烟叶,结果说明该“杂种病毒”有侵染作用,表现病症为感染车前草病毒症状,并能从中分离出车前草病毒

D.该实验证明只有车前草病毒的RNA是遗传物质,蛋白质外壳和烟草花叶病毒的RNA不是遗传物质

答案 D

解析 该实验证明烟草花叶病毒的蛋白质外壳不是遗传物质,车前草病毒的RNA是遗传物质,不能证明车前草病毒的蛋白质外壳和烟草花叶病毒的RNA不是遗传物质,D项错误。

3.下面是某兴趣小组为探究某种流感病毒的遗传物质是DNA还是RNA设计的实验步骤,请将其补充完整。

(1)实验目的:

略。

(2)材料用具:

显微注射器,该流感病毒的核酸提取液,猪胚胎干细胞,DNA水解酶和RNA水解酶等。

(3)实验步骤

第一步:

把该流感病毒核酸提取液分成相同的A、B、C三组,________________________

________________________________________________________________________。

第二步:

取等量的猪胚胎干细胞分成三组,用显微注射技术分别把A、B、C三组处理过的核酸提取物注射到三组猪胚胎干细胞中。

第三步:

将三组猪胚胎干细胞放在相同且适宜的环境中培养一段时间,然后从培养好的猪胚胎干细胞中抽取样品,检测是否有该流感病毒产生。

(4)请预测实验结果及结论:

①________________________________________________________________________;

②________________________________________________________________________。

③若A、B、C三组均出现该流感病毒,则该流感病毒的遗传物质既不是DNA也不是RNA。

答案 (3)分别用等量的相同浓度的DNA水解酶、RNA水解酶处理A、B两组核酸提取液,C组不做处理

(4)①若A、C两组出现该流感病毒,B组没有出现,则该流感病毒的遗传物质是RNA ②若B、C两组出现该流感病毒,A组没有出现,则该流感病毒的遗传物质是DNA

解析 病毒是由蛋白质外壳和核酸组成的,核酸是遗传物质,核酸为DNA或RNA中的一种,根据题目要求探究的问题及给予的材料、试剂分析可知,实验中分别利用DNA水解酶、RNA水解酶处理该病毒核酸提取液,然后再注射到猪胚胎干细胞中培养,由于酶具有专一性,可根据培养后是否检测到该流感病毒来判断其核酸类型。

矫正易错 强记长句

1.转化的实质是基因重组而非基因突变:

肺炎双球菌转化实验是指S型细菌的DNA片段整合到R型细菌的DNA中,使受体细胞获得了新的遗传信息,即发生了基因重组。

2.加热并没有使DNA完全失去活性:

加热杀死S型细菌的过程中,其蛋白质变性失活,但是内部的DNA在加热结束后随温度的降低又逐渐恢复活性。

3.并非所有的R型细菌都能被转化,只是小部分R型细菌被转化成S型细菌。

转化效率与DNA纯度有关,纯度越高转化效率越高。

4.体内转化实验不能简单地说成S型细菌的DNA可使小鼠致死,而是具有毒性的S型细菌可使小鼠致死。

5.含放射性标记的噬菌体不能用培养基直接培养,因为病毒营专性寄生生活,所以应先培养细菌,再用细菌培养噬菌体。

6.35S(标记蛋白质)和32P(标记DNA)不能同时标记在同一个噬菌体上,因为放射性检测时,只能检测到存在部位,不能确定是何种元素的放射性。

7.对于某一种生物而言,遗传物质只有一种(DNA或RNA),不能说主要是DNA。

1.分析下图可知,被加热杀死的有毒的S型细菌与活的R型无毒细菌混合注入小鼠体内,小鼠将死亡,原因是S型细菌的DNA将R型细菌转化成活的有毒的S型细菌,使小鼠死亡。

2.赫尔希和蔡斯用同位素标记法,进一步证明DNA才是真正的遗传物质。

该实验包括4个步骤:

(1)用35S和32P分别标记噬菌体;

(2)噬菌体与大肠杆菌混合培养;(3)离心分离;(4)放射性检测。

3.请你设计一个给T2噬菌体标记上32P的实验:

①配制适合培养