语文文言文实词.docx

《语文文言文实词.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《语文文言文实词.docx(28页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

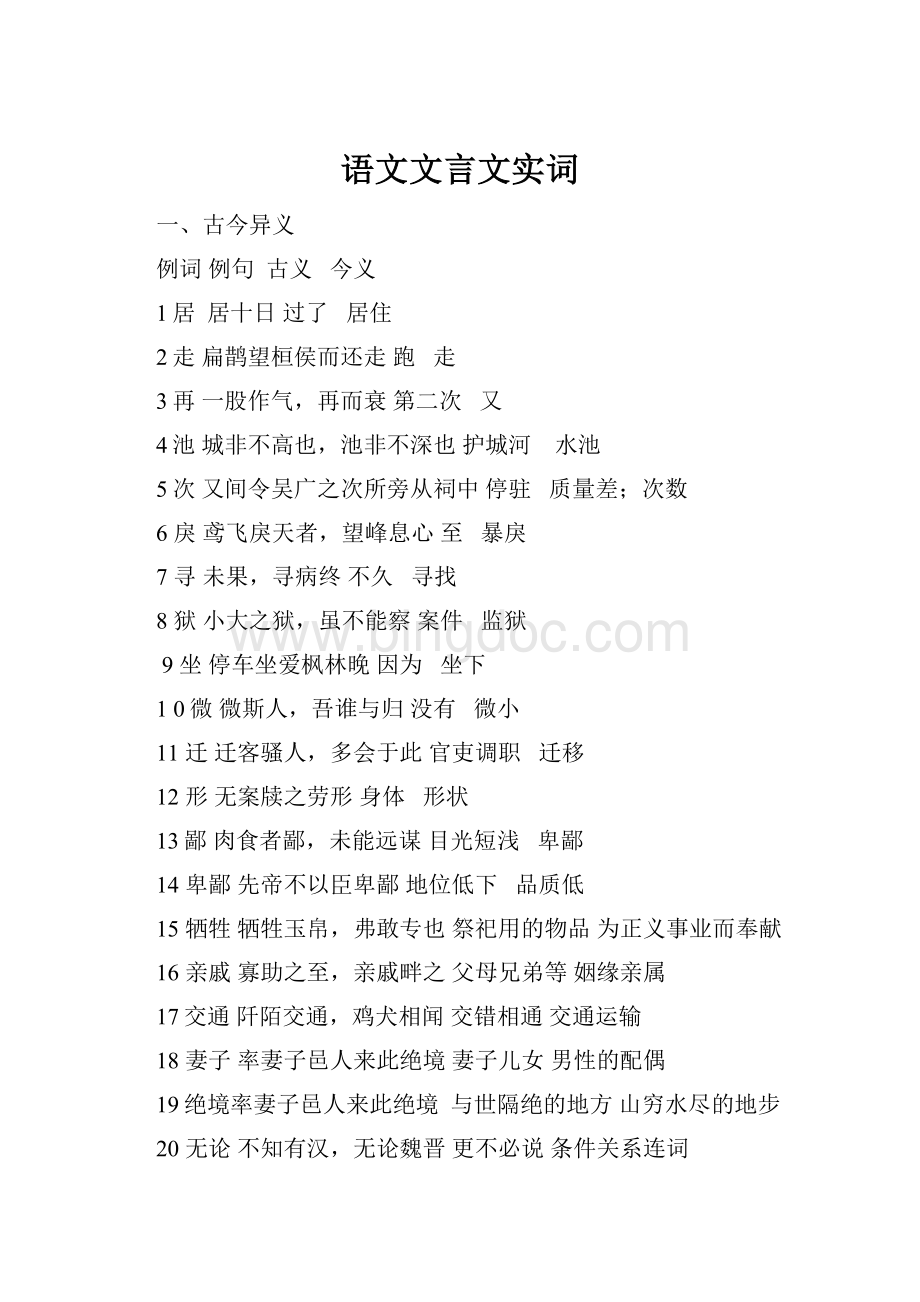

语文文言文实词

一、古今异义

例词例句古义今义

1居居十日过了居住

2走扁鹊望桓侯而还走跑走

3再一股作气,再而衰第二次又

4池城非不高也,池非不深也护城河水池

5次又间令吴广之次所旁从祠中停驻质量差;次数

6戾鸢飞戾天者,望峰息心至暴戾

7寻未果,寻病终不久寻找

8狱小大之狱,虽不能察案件监狱

9坐停车坐爱枫林晚因为坐下

10微微斯人,吾谁与归没有微小

11迁迁客骚人,多会于此官吏调职迁移

12形无案牍之劳形身体形状

13鄙肉食者鄙,未能远谋目光短浅卑鄙

14卑鄙先帝不以臣卑鄙地位低下品质低

15牺牲牺牲玉帛,弗敢专也祭祀用的物品为正义事业而奉献

16亲戚寡助之至,亲戚畔之父母兄弟等姻缘亲属

17交通阡陌交通,鸡犬相闻交错相通交通运输

18妻子率妻子邑人来此绝境妻子儿女男性的配偶

19绝境率妻子邑人来此绝境与世隔绝的地方山穷水尽的地步

20无论不知有汉,无论魏晋更不必说条件关系连词

21开张诚宜开张圣听扩大开业

22会计号令召三老、豪杰与皆来会计事聚集商议财务人员

二倒装句:

倒装句主要有四种

(1)主谓倒装。

在感叹句或疑问句中,为了强调谓语而将它放到句首,以加强感叹或疑问语气。

(2)宾语前置。

否定句中代词充当宾语、疑问代词充当动词或介词的宾语以及用“之”字或“是”字作为提宾标志时,宾语通常都要前置。

(3)定语后置。

古汉语中有时为了突出修饰语,将定语放在中心词之后。

(4)介宾结构后置

(1)主谓倒装主谓倒装也叫谓语前置或主语后置。

古汉语中,谓语的位置也和现代汉语中一样,一般放在主语之后,但有时为了强调和突出谓语的意义,在一些疑问句或感叹句中,就把谓语提前到主语前面。

例:

甚矣,汝之不惠。

全句是“汝之不惠甚矣”。

谓语前置,表强调的意味,可译为“你太不聪明了”

(2)宾语前置文言文中,动词或介词的宾语,一般放置于动词或介词之后,有如下几种情况:

一、疑问句中,疑问代词做宾语,宾语前置。

这类句子,介词的宾语也是前置的。

a介宾倒装例:

孔文子何以谓之“文”也?

“何以”是“以何”的倒装,可译为“为什么”微斯人,吾谁与归?

“吾谁与归”是“吾与谁归”的倒装,可译为“我和谁同道呢?

”

b谓宾倒装

例:

何有于我哉?

“何有”是“有何”的倒装。

古汉语中,疑问代词做宾语时,一般放在谓语的前面。

可译为“有哪一样”。

孔子云:

“何陋之有?

”“何陋之有”即“有何陋”的倒装。

可译为“有什么简陋呢?

”“何”,疑问代词,“之”,助词,无实在意义,在这里是宾语前置的标志。

二、文言否定句中,代词做宾语,宾语前置。

例:

僵卧孤村不自哀“不自哀”是“不哀自”的倒装,可译为“不为自己感到悲哀”。

“自”,代词,在否定句中,代词做宾语要前置。

另如“忌不自信”,“自信”即“信自”,意相信自己。

三、用“之”或“是”把宾语提于动词前,以突出强调宾语。

这时的“之”只是宾语前置的标志,没有什么实在意义。

例:

莲之爱,同予者何人?

“莲之爱”即“爱莲”的倒装,可译为“喜爱莲花”。

“之”,助词,无实在意义,在这里是宾语前置的标志。

孔子云:

“何陋之有”“何陋之有”即“有何陋”的倒装。

可译为“有什么简陋呢”。

“之”,助词,无实在意义,在这里是宾语前置的标志。

四、介词“以”的宾语比较活跃,即使不是疑问代词,也可以前置,表示强调。

例:

是以谓之“文”也。

“是以”是“以是”的倒装,可译为“因此”。

“是”是指示代词,指代前面的原因

五、其他,表示强调。

万里赴戎机,关山度若飞“关山度”是“度关山”的倒装。

可译为“跨过一道道关,越过一道道山”。

(3)定语后置

文言文中,定语的位置一般也在中心词前边,但有时为了突出中心词的地位,强调定语所表现的内容,或使语气流畅,往往把定语放在中心词之后。

一、“中心词+后置定语+者”

遂率子孙荷担者三夫,“荷担者三夫”是“三夫荷担者”的倒装,定语“三夫”后置,以突出中心词“荷担者”,可译为“三个能挑担子的成年男子”。

峰回路转,有亭翼然临于泉上者,醉翁亭也。

“亭翼然临于泉上”是“翼然临于泉上亭”的倒装,定语后置,可译为“一座像鸟儿张开翅膀一样高踞在泉上的亭子。

”

二、“中心词+之+后置定语+者”

例:

予谓菊,花之隐逸者也。

“花之隐逸者”是“隐逸之花”的倒装。

可译为“具有隐逸气质的花”

三、数量词做定语后置

例:

尝贻余核舟一,“核舟一”是“一核舟”的倒装,定语“一”后置,可译为“一个核舟”

(4)介宾结构后置

一、用介词“于”组成的介宾短语在文言文中大都后置,译成现代汉语时,除少数译作补语外,大都数都要移到动词前做状语。

例:

何有于我哉?

全句为“于我有何哉”的倒装句,介宾结构“于我”后置。

译为“在我身上有哪一样呢”“告之于帝”是“于帝告之”的倒装,介宾结构“于帝”后置,译为“向天帝报告了这件事”“躬耕于南阳,苟全性命于乱世,全句为“于南阳躬耕,于乱世苟全性命”的倒装,介宾结构“于南阳、于乱世”后置,可译为“亲自在南阳耕种,在乱世中苟且保全性命”

二、介词“以”组成的介宾短语后置,在今译时,一般都前置做状语。

例:

屠惧,投以骨。

全句为“以骨投之”的倒装,介宾结构“以骨”后置。

译为“把骨头扔给它”为坛而盟,祭以尉首。

“祭以尉首”是“以尉首祭”的倒装,介宾结构“以尉首”后置,可译为“用将尉的头来祭祀”醉能同其乐,醒能述以文者。

“述以文”是“以文述”的倒装,介宾结构“以文”后置,可译为“用文字来记述”愿陛下托臣以讨贼兴复之效“托臣以讨贼兴复之效”是“以讨贼兴复之效托臣”的倒装,介宾结构“以讨贼兴复之效”后置。

三:

判断句

判断句是对事物的性质、情况、事物之间的关系做出肯定或否定判断的句子。

文言中常用以下几种形式表示判断。

1.用“者”或“也”表判断。

这是典型的文言判断形式。

有用“……者,…也”的,其中“者”表停顿,“也”表判断;有单用“者”或“也”的;也有“者也”在句尾连用的。

例如:

陈胜者,阳城人也。

(司马迁《陈涉世家》)

夫战,勇气也。

(《曹判论战》)莲,花之君子者也。

(周敦颐《爱莲说》)

2.用副词“乃”“则”“即”“皆”“耳”等表判断。

这种形式也较为多见。

例如:

当立者乃公子扶苏。

(司马迁《陈涉世家》)

此则岳阳楼之大观也。

(范仲淹《岳阳楼记》)

3.用动词“为”“是”表判断。

其中“是”表判断,要注意和用作代词的“是”的区别。

例如:

如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为?

(司马迁《鸿门宴》)

问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。

(陶渊明《桃花源记》)

4.用否定副词“非”等表示否定的判断。

例如:

城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也……(《得道多助,失道寡助》

5.直接表示判断。

既不用判断词,也不用语气词,通过语意直接表示判断。

例如:

刘备天下枭雄。

(司马光《赤壁之战》)

刘豫州王室之胄。

(同上)

文言文判断句最显著的特点就是基本上不用判断词"是"来表示,而往往让名词或名词性短语直接充当谓语,对主语进行判断,其句式有如下几种表示法:

“......者,......也。

”这是文言判断句最常见的形式。

主语后用“者”,表示提顿,有舒缓语气的作用,谓语后用“也”结句,对主语加以肯定的判断或解说。

如:

“陈涉者,阳城人也。

”(《史记.了涉世家》)

“......,......也。

”判断句中,有时“者”和“也”不一定同时出现,一般省略"者",只用“也”表判断。

如:

“操虽托名汉相,其实汉贼也。

”(《资治通鉴》)

“......者,......。

”有的判断句,只在主语后用“者”表示提顿,这种情况不常见。

如:

“四人者,庐陵萧君圭君玉,长乐王回深父,余弟安国平父,安上纯父。

”(王安石《游褒禅山记》)

“......者也。

”在句末连用语气词“者也”,表示加强肯定语气,这时的“者”不表示提顿,只起称代作用。

这种判断句,在文言文中也比较常见。

如:

“城北徐公,齐国之美丽者也。

”(《邹忌讽齐王纳谏》)

无标志判断句。

文言文中的判断句有的没有任何标志,直接由名词对名词作出判断。

如:

“刘备天下枭雄。

”(《赤壁之战》)另外,在文言文中有时为了加强判断的语气,往往在动词谓语前加副词“乃、必、亦、即、诚、皆、则”等。

需要注意的是,判断句中谓语前出现的“是”一般都不是判断词,而是指示代词,作判断句的主语,而有些判断句中的“是”也并非都不表示判断,“是”在先秦古汉语中少作判断词,在汉以后作判断词则多起来。

还有,肯定判断谓语前加的副词和否定判断谓语前加的否定副词“非”,都不是判断词。

四.省略现象

古代汉语和现代汉语都有很多省略现象,古代汉语中更为多见。

常见的有以下几种。

1.省略主语。

有承前省、蒙后省,自述或对话中也常常省略。

例如:

()每假借于藏书之家,()手自笔录,()计日以还。

……录毕,()走送之,不敢稍逾约。

(宋濂《送东阳马生序》)

()问:

“()何以战?

”公曰:

“衣食所安,()弗敢专也,必以分人。

”

()对曰:

“小惠未偏,民弗从也。

”(《左传•曹判论战》)

2.省略谓语。

与现代汉语比较,文言中谓语的省略较多见。

例如:

一鼓作气,再()而衰,三()而竭。

(同上)

三人行,必有我师焉,择其善者而从之,()其不善者而改之。

(《论语》)

3.省略宾语。

有动词宾语的省略。

例如:

尉剑挺,广起,夺()而杀尉。

(司马迁《陈涉世家》)

有介词宾语的省略。

例如:

此人一一为()具言所闻。

(陶渊明《桃花源记》)

4.省略介词。

文言中介词“于”也常常省略。

例如:

激昂()大义,蹈死不顾(张博《五人墓碑记》)

五.通假字

1、学而时习之,不亦说乎?

(《论语十则》)说(yuè):

通“悦”,愉快。

2、诲女知之乎?

……是知也。

(《论语十则》)

女:

通“汝”,你。

知:

通“智”,聪明。

3、担中肉尽,止有剩骨。

(《狼》)止:

通“只”。

4、河曲智叟亡以应。

(《愚公移山》)亡:

通“无”。

5、对镜帖花黄。

……火伴皆惊忙。

(《木兰诗》)帖:

通“贴”。

火:

通“伙”。

才美不外见……(《马说》)见:

通“现”。

6、才美不外见……(《马说》)见:

通“现”。

7、满坐寂然,无敢哗者。

(《口技》)坐:

通“座”。

8、日扳仲永环谒于邑人。

(《伤仲永》)扳:

通“攀”,牵,引。

9、寒暑易节,始一反焉。

(《愚公移山》)反:

通“返”。

10、甚矣,汝之不惠。

(《愚公移山》)惠:

通“慧”,聪明。

11、一厝逆东,一厝雍南。

(《愚公移山》)厝:

通“措”,放置。

12、两岸连山,略无阙处。

(《三峡》)阙:

通“缺”。

13、昂首观之,项为之强。

(《童趣》)强:

通“僵”,僵硬。

14、子墨子九距之。

(《公输》)距:

通“拒”,挡。

15、公输盘诎,而曰……(《公输》)诎:

通“屈”,折服。

16、舟首尾长约八分有奇。

(《核舟记》)有:

通“又”。

17、左手倚一衡木。

(《核舟记》)衡:

通“横”。

困于心,衡于虑。

(《生于忧患,死于安乐》)衡:

通“横”,梗塞,这里指不顺。

18、虞山王毅叔远甫刻。

(《核舟记》)甫:

通“父”。

19、盖简桃核修狭者为之。

(《核舟记》)简:

通“拣”,挑选。

20、以君为长者,故不错意也。

(《唐雎不辱使命》)错:

通“措”。

21、要离之刺庆忌也,仓鹰击于殿上。

(《唐雎不辱使命》)仓:

通“苍”。

22、发闾左適戍渔阳九百人。

(《陈涉世家》)適:

通“谪”。

23、为天下唱,宜多应者。

(《陈涉世家》)唱:

通“倡”,倡导。

24、得鱼腹中书,固以怪之矣。

(《陈涉世家》)以:

通“已”。

25、将军身被坚执锐。

(《陈涉世家》)被:

通“披”。

同舍生皆被绮绣。

(《送东阳马生序》)被:

通“披”。

26、食马者不知其能千里而食也。

(《马说》)食:

通“饲”,喂。

27、食之不能尽其材。

(《马说》)材:

通“才”。

28、其真无马邪?

(《马说》)邪:

通“耶”,表示疑问,相当于“吗”。

29、寡助之至,亲戚畔之。

(《得道多助,失道寡助》)畔:

通“叛”。

30、曾益其所不能。

(《生于忧患,死于安乐》)曾:

通“增”。

31、入则无法家拂士。

(《生于忧患,死于安乐》)拂:

通“弼”,辅佐。

32、政通人和,百废具兴。

(《岳阳楼记》)

具:

通“俱”,全,皆。

33、属予作文以记之。

(《岳阳楼记》)属:

通“嘱”。

34客问元方:

“尊君在不?

”(《陈太丘与友期》)不:

通“否”。

35、故患有所不辟也。

(《鱼我所欲也》)辟:

通“避”,躲避。

36、万钟则不辩礼义而受之。

(《鱼我所欲也》)辩:

通“辨”,辨别。

37、所识穷乏者得我与?

(《鱼我所欲也》)

得:

通“德”,恩惠,这里是感激。

与:

通“欤”,语气词。

38、乡为身死而不受。

(《鱼我所欲也》)乡:

通“向”,从前。

39、欲信大义于天下。

(《隆中对》)信:

通“伸”。

40、自董卓已来……(《隆中对》)已:

通“以”。

41、小惠未徧,民弗从也。

(《曹刿论战》)徧:

通“遍”,遍及,普及。

42、四支僵硬不能动。

(《送东阳马生序》)支:

通“肢”。

六、词类活用

一、名词作状语

在现代汉语中名词一般而言是不直接用作状语的,有些名词在文言文中却经常用做状语,在句中起修饰作用。

如:

“日削月割,以趋于亡”中的“日”“月”,都是名词作状语,翻译成一天天、一月月,合起来引申为慢慢、逐渐。

[小练习]找出下列各句中的名词用作状语的词语,并加以解释。

•1、天下云集响应,赢粮而景从。

云、响、景:

像云彩、回声、影子一样

•2、人皆得以隶使之隶:

像对待奴隶一样

•3、君子博学而日参省乎己日:

每天

二、名词用作动词

现代汉语中,名词是不会直接带宾语的,但文言文中却经常出现名词直接带宾语的现象,这就是名词用作动词。

活用以后,名词变成相关的动词的意思。

如:

“始见中原气象,泰然不肉而肥矣”中的“肉”,就是吃肉的意思。

•[小练习]找出下列各句中用作动词的名词,并解释之。

•1、屠大窘,恐前后受其敌敌:

攻击

•2、流血五步,天下缟素。

缟素:

穿孝服

•3、大楚兴,陈胜王王:

称王

•4、范增数目项王。

目:

示眼色

三、名词使动用法

文言文中,有些名词带宾语之后,表示使宾语怎么样的意思。

如:

“而欲以力臣天下之主”中的“臣”,就是名词作动词,臣服的意思。

(使天下之主臣服。

)

•1、先破秦入咸阳者王之王:

让……称王

•2、汗牛充栋汗:

使……出汗

•3、齐威王欲将孙膑任命……为将

四、名词意动用法

在文言文中,有些名词带上宾语后,表示主语把宾语当作是什么。

如:

“其闻道也固先乎吾,吾从而师之”中的“师”,就是“以……为老师”的意思。

•①稍稍宾客其父宾客:

把……当作宾客。

•②鱼肉百姓鱼肉:

以……为鱼肉③孟尝君客我客:

把……当作门客

•④故人不独亲其亲,不独子其子。

•“不仅仅把亲人当作亲人,不仅仅把孩子当作孩子。

”

五、动词用作名词

文言文中,动词往往用作句子的主语或宾语,有时又受“其”“之”等词语修饰限制,这使之具有了名词的特点。

如:

“追亡逐北,流血漂橹”中的“亡”“北”均为动词用作名词,意思是败逃的人。

•1、殚其地之出,竭其庐之入出、入:

产品、收入

•2、去国怀乡,忧谗畏讥谗、讥:

诬陷、嘲讽的话

六、动词使动用法

文言文中,有些动词所表示的动作,其发出者是后面的宾语所表示的人或物,这就是动词的使动用法。

如:

“项伯杀人,臣活之”中的“活”,就是使……活命的意思。

•1、外连横而斗诸侯斗:

让……争斗

•2、中军置酒饮归客饮:

使……饮酒

•3、生死而肉骨使……复生

•4、惊天动地使……惊奇;使……感动

•5、可烧而走也使……逃走

七、动词为动用法

•文言文中,有些动词所表示的动作,是主语表示的人为了(因为)宾语所表示的人或物而怎么样。

•如:

今亡亦死,举大计亦死,等死,死国可乎?

死国:

为国事而死

八、动词活用作状语

•动词在谓语前,修饰或者限制谓语。

例如:

•儿惧,啼告母啼,哭着

九、形容词用作名词

•文言文中,当形容词担任主语或宾语时,它已不再表示事物的性质或特征,而是表示具有某种性质或特征的人或事物。

如:

•“将军身披坚执锐”中的“坚”“锐”,指的是“坚固的铠甲和锐利的兵器”。

•1、晓看红湿处红:

红花

•2、知否,知否,应是绿肥红瘦绿、红:

绿叶、红花。

•3、常在于险远。

险远,危险而又道远的地方

十、形容词用作动词

•在文言文中,当形容词直接带宾语时,它不再表示事物性质,而是表示相应的动作行为或变化发展。

如:

“其好游者不能穷也”中的“穷”,是走到尽头的意思。

1、欲穷千里目,更上一层楼穷:

看尽

2、吾妻之美我者,私我也。

私,偏爱

十一、形容词使动用法

•在文言文中,当形容词带宾语时,它表示附加某种特征于宾语所表示的事物上,这种活用方式,就是形容词使动用法。

如:

•“春风又绿江南岸,明月何时照我还”中的“绿”,就是“使……变绿”的意思。

•1、诸侯恐惧,会盟而谋弱秦弱:

使……削弱

•2、富国强兵富、强:

使┉┉富、强

•3、苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤苦、劳、饿:

使┉┉苦、劳、饿

十二、形容词意动用法

•在文言文中,当形容词带上宾语时,它表示主语所表示的人或物认为宾语所表示的人或物具有某种性质或特征。

如:

“登泰山而小天下”中的“小”,就是“认为……小”的意思。

•1、孔子登东山而小鲁小:

认为……小

•2、予怪而问之怪:

认为……怪

•3、渔人甚异之异:

认为……奇怪

十三、数词用作动词(或形容词、名词)

•在文言文中,数词往往用来担当谓语,陈说事情的状况,或表示具有某个数量的事物。

如:

六王毕,四海一一:

统一(动词)

•以其无礼于晋且贰于楚也贰:

背离(动词

•十四、数词用作形容词

•1、余观乎巴陵胜状,在洞庭一湖一:

全、满(形容词)

•2、二三其德二三:

不专一,不忠诚(形容词)

•十五、数词用作名词

•其一犬坐于前一,一只狼(名词)

七:

一词多义

•1.安:

1、怎么(安求其能千里也)2、养(衣食所安)

•2.卑:

1、低下(非天质之卑)2、身份低微(先帝不以臣卑鄙)

•3.备:

1、周全、详尽。

(前人之述备矣《岳阳楼记》)2、具备。

(一时齐发,众妙毕备《口技》)3、准备。

(犹得备晨炊《石壕吏》)

•4.被:

1、影响(被于来世)2、同“披”,穿(皆被绮绣)

•5.鄙:

1、边境(蜀之鄙有二僧《为学》)2、鄙陋、目光短浅(肉食者鄙《曹刿论战》)3、出身鄙野(先帝不以臣卑鄙《出师表》)

•6.毕:

1、尽(毕力平险《愚公移山》)2、全部(群响毕绝《口技》)

•7.薄:

1、迫近,接近。

(薄暮冥冥《岳阳楼记》)2、轻视。

(不宜妄自菲薄《出师表》)3、厚度小。

(薄如钱唇《活板》)

•8.策:

1、马鞭。

(执策而临之《马说》)2、鞭打、驱使。

(策之不以其道《马说》)3、记录。

(策勋十二传《木兰诗》)4、计谋。

(成语“束手无策”)

•9.长:

cháng1、长度。

(舟首尾长约八分有奇《核舟记》)2、与“短”相对。

(北市买长鞭《木兰诗》)3、长久,健康。

(但愿人长久《明月几时有》)4、永远。

(死者长已矣《石壕吏》)5、zhǎng,排行最大(木兰无长兄(《木兰诗》)6、zhǎng,头领。

(吴广皆次当行,为屯长《陈涉世家》)

•10.称:

1、相当、配合(称其气之小大/不能称前时之闻)2、称赞(先帝称之曰能)

•11.诚:

1、诚心(帝感其诚)2、的确,实在(此诚危急存亡之秋也)3、果真(今诚以吾众诈自称公子扶苏项燕/诚如是,则霸业可成,汉室可兴))

•12.惩:

1、苦于(惩山北之塞《愚公移山》)2、惩罚

•13.驰:

1、骑(愿驰千里足)2、驱车(追赶)(公将驰之)

•14.出:

1、发、起(方其出海门)2、在边疆打仗(出则方叔、召虎)3、来到(每岁京尹出浙江亭教阅水兵)4、产生(计将安出)

•15.辞:

1、推辞(蒙辞以军中多务)2、语言(未尝稍降辞色)

•16.次:

1、编次。

(吴广皆次当行《陈涉世家》)2、旅行或行军在途中停留。

(又间令吴广之次所旁丛祠中)

•17.箪:

1、用箪装着(百姓孰敢不箪食壶浆)2、古代装饭的圆形竹筐(一箪食,一豆羹)

•18.当:

1、承当,承受。

(当之无愧)2、应当。

(当奖率三军《出师表》)3、将要。

(今当远离)4、对着,向着。

(木兰当户织《木兰诗》)5、值,正在。

(当时此,诸郡县苦秦吏者《陈涉世家》)6、抵挡。

(“锐不可当”)

•19.道:

1、道路。

(会天大雨,道不通《陈涉世家》)2、道义。

(伐无道,诛暴秦)3、方法。

(策之不以其道《马说》)4、说,讲。

(不足为外人道也《桃花源记》)

•20.得:

1、能够(二者不可得兼)2、得到、获得(故不为苟得)3、同“德”,感激(所识穷乏者得我与)

•21.等:

1、同样(等死,死国可乎/且欲与常马等不可得)2、诸位,表多数(公等遇雨)

•22.敌:

1、攻击(恐前后受其敌《狼》)2、敌人(盖以诱敌《狼》)

•23.吊:

1、凭吊(为我吊望诸君之墓)2、慰问(人皆吊之)

•24.度:

1、duó估计、推测(孤不度德量力)2、渡过、越过(关山度若飞)

•25.端:

1、画幅的右端(左手执卷端)2、正、端正(其人视端容寂)

•26.恶:

1、怎么(恶能无纪)2、厌恶(所恶有甚于死者)

•27.发:

1、行动、发动(四夷之所惮以不敢发)2、发射(见其发矢十中八九)3、起,被任用(舜发于畎亩之间)4、征发(发闾左適戍渔阳九百人)5、开放(野芳发而幽香)6、发出(一时齐发,众妙毕备)7、fā,头发(黄发垂髫并怡然自乐)

•28.凡:

1、凡是(则凡数州之土壤)2、总共(凡三往)

•29.方:

1、见方(方七百里)2、长方形(方以长)3、当……时候(方羲之之不可强以仕)

•30.分:

fēn1、划分,分开。

(今天下三分《出师表》)2、分配,分给。

(必以分人《曹刿论战》)3、长度单位。

(长约八分有奇《核舟记》)4、fèn,职分,本分。

(忠陛下之职分也《出师表》)

•31.奉:

1、通“俸”侍奉(为妻妾之奉)2、接受、奉行(奉命于危难之间)3、供养(不知口体之奉不若人也)

•32.否:

1、同“不”没有(尊君在否)2、恶、坏(陟罚臧否)

•33.夫:

1、那(予观夫巴陵胜状)2、fú,句首发语词(夫环而攻之/且夫人之学)3丈夫(夫齁声起/罗敷自有夫)4、成年男子的通称,人(荷担者三夫)

•34.扶:

1、沿,顺着(便扶向路《桃花源记