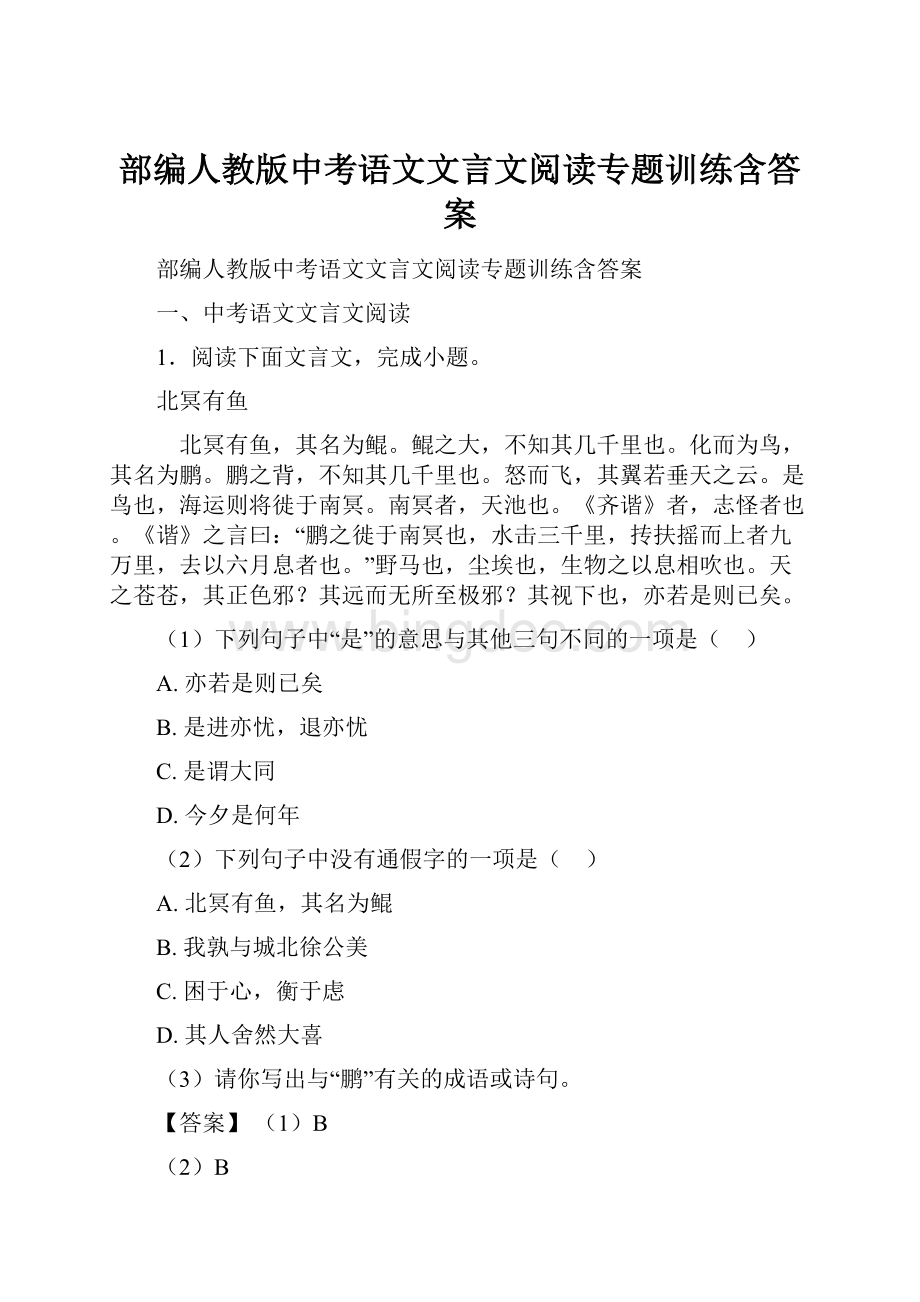

部编人教版中考语文文言文阅读专题训练含答案.docx

《部编人教版中考语文文言文阅读专题训练含答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《部编人教版中考语文文言文阅读专题训练含答案.docx(49页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

部编人教版中考语文文言文阅读专题训练含答案

部编人教版中考语文文言文阅读专题训练含答案

一、中考语文文言文阅读

1.阅读下面文言文,完成小题。

北冥有鱼

北冥有鱼,其名为鲲。

鲲之大,不知其几千里也。

化而为鸟,其名为鹏。

鹏之背,不知其几千里也。

怒而飞,其翼若垂天之云。

是鸟也,海运则将徙于南冥。

南冥者,天池也。

《齐谐》者,志怪者也。

《谐》之言曰:

“鹏之徙于南冥也,水击三千里,抟扶摇而上者九万里,去以六月息者也。

”野马也,尘埃也,生物之以息相吹也。

天之苍苍,其正色邪?

其远而无所至极邪?

其视下也,亦若是则已矣。

(1)下列句子中“是”的意思与其他三句不同的一项是( )

A. 亦若是则已矣

B. 是进亦忧,退亦忧

C. 是谓大同

D. 今夕是何年

(2)下列句子中没有通假字的一项是( )

A. 北冥有鱼,其名为鲲

B. 我孰与城北徐公美

C. 困于心,衡于虑

D. 其人舍然大喜

(3)请你写出与“鹏”有关的成语或诗句。

【答案】

(1)B

(2)B

(3)鹏程万里(或九万里风鹏正举)。

【解析】【分析】⑴A亦若是则已矣,B“是进亦忧,退亦忧,C是谓大同,三句中的“是”的意思都是:

代词,这,这样,这种情况。

D是:

表判断,故选D。

⑵A:

北冥有鱼,其名为鲲。

冥:

通假“溟”,指海色深黑。

C困于心,衡于虑。

衡,通“横”,梗塞,指不顺。

D其人舍然大喜。

舍然:

释然。

谓疑虑隔阂顿消。

舍,通"释"。

B项没有通假字,故选B。

⑶来自于本文与“鹏”有关的成语或诗句:

鹏程万里(或九万里风鹏正举),意思是大鹏从北溟往南海迁徙,水击三千里,乘风上行达九万里。

后用以比喻前程远大。

故答案为:

⑴B;⑵B;

⑶鹏程万里(或九万里风鹏正举)。

【点评】⑴本题考查辨析一词多义。

答题时应注意,要尽可能地掌握词的各种义项,就必须了解词的本义、引申义、比喻义、假借义的知识。

词义的分化衍生是有基本规律的,后起义往往是以原有义为基础扩展衍生的,与原有义有着直接或间接的意义联系。

⑵本题考查表现解释通假字。

答题时应注意,通假,指汉字中的互相通用假借的用法;用音同或音近的字来代替本字。

包括以下几种情况:

互相借用;包括同音通假,;双声通假,迭韵通假。

替用的字叫做通假字,被替用的字叫做本字,又叫做“正字”。

⑶本题考查积累成语。

答题时应注意,汉语成语的来源,有的是古书中词句的摘引或改写,人们喜欢用古典作品中的某些语句来说明自己要表达的思想,长期习用,便变成了成语。

根据文章内容作答。

【附参考译文】

北方的海里有一条大鱼,名字叫鲲。

鲲非常巨大,不知道有几千里长;变化为鸟,名字叫鹏。

鹏的脊背,不知道有几千里长;当它振动翅膀奋起直飞的时候,翅膀就好像挂在天边的云彩。

这只鸟,大风吹动海水的时候就要迁徙到南方的大海去了。

南方的大海,那就是‘天池’。

《齐谐》是一部专门记载怪异事情的书,这本书上记载说:

“鹏鸟迁徙时,翅膀拍击水面激起三千里的波涛,鹏鸟奋起而飞,旋转扶摇而上直冲九万里高空,此一飞在六个月后方才停歇下来。

”像野马奔腾一样的游气,飘飘扬扬的尘埃,仿佛是由生物气息吹拂。

我们所见湛蓝的天空,那是它真正的颜色吗?

它是无边无际的吗?

鹏鸟所见,大概也是这个样子吧。

2.阅读下面的文字,完成小题。

后五年,伐越。

越王勾践迎击,败吴于姑苏,伤阖庐指、军却。

阖庐病创将死,谓太子夫差曰:

“尔忘勾践杀尔父乎?

”夫差对曰:

“不敢忘。

”是夕,阖庐死。

夫差既立为王,以伯嚭①为太宰,习战射。

二年后伐越,败越于夫湫。

越王勾践乃以余兵五千人栖于会稽之上,使大夫种②厚币遗吴太宰嚭以请和,求委国为臣妾。

吴王将许之。

伍子胥谏曰:

“越王为人能辛苦。

今王不灭,后必悔之。

”吴王不听,用太宰嚭计,与越平。

其后五年,而吴王闻齐景公死而大臣争宠。

新君弱、乃兴师北伐齐。

伍子胥谏曰:

“勾践食不重味,吊死问疾③,且欲有所用之也。

此人不死,必为吴患。

今吴之有越,犹人之有腹心疾也。

而王不先越而乃务齐,不亦谬乎!

”吴王不听,伐齐,大败齐师于艾陵,遂威邹鲁之君以归。

益疏子胥之谋。

(节选自《史记·伍子胥列》)

【注】①伯嚭(pī):

人名,吴国大臣。

②种:

文种,越王勾践的谋臣。

③吊死同疾:

哀悼死去的。

慰问有病的。

(1)下面哪一组句子中划线词的意义或用法相同( )

A. 败吴于姑苏 皆美于徐公(《邹忌讽齐王纳谏》)

B. 阖庐病创将死 寡人反取病焉(《晏子使楚》)

C. 吴王将许之 遂许先帝以驱驰(《出师表》)

D. 乃兴师北伐齐 伐竹取道(《小石潭记》)

(2)把文中画线的句子翻译成现代含义。

①谓太子夫差曰:

“尔忘勾践杀尔父乎?

②使大夫种厚币遗吴太宰嚭以请和

(3)伍子胥认为“勾践不死必为吴患”的理由是什么?

请用自己的话概括。

【答案】

(1)C

(2)①(阖庐)对太子夫差说:

“你会忘记勾践杀了你的父亲吗?

”②(越王)派大夫文种带着厚礼送给吴国的太宰伯额来请求讲和。

(3)越王勾践能够忍受艰苦困厄,又非常关心百姓,这都表明他有兴国灭吴之心。

【解析】【分析】

(1)结合语境理解词语意思,A在/比;;B伤/窘迫,尴尬;C均为答应的意思;;D讨伐/砍倒。

(2)解答时要注意句式特点,倒装句要恢复正常的句序,省略句要将省略的部分补充完整,要注意词语的特殊用法。

①注意“谓”“尔”两个字的意思要翻译出来,补写出主语“阖庐”;②句中注意“使”“遗”“以”三个字的意思要翻译出来,补写出主语“越王”。

(3)将伍子胥的这句话放回原文中,可知他说这句话的前提是因为“越王为人能辛苦”“勾践食不重味,吊死问疾,且欲有所用之也”,意思是说越王勾践为人能含辛茹苦,一餐没有两味荤菜,哀悼死去的、慰问有病的,将打算有所作为,这些都是“勾践不死必为吴患”的理由。

注意用自己的话来说。

故答案为:

⑴C

⑵①(阖庐)对太子夫差说:

“你会忘记勾践杀了你的父亲吗?

”②(越王)派大夫文种带着厚礼送给吴国的太宰伯额来请求讲和。

⑶越王勾践能够忍受艰苦困厄,又非常关心百姓,这都表明他有兴国灭吴之心。

【点评】⑴本题考查对常见文言词一词多义的问题。

要注意平时区别记忆。

做此题目,要着眼“用法”,“用法”是就词性而言的。

首先理解句意,然后再按照题干要求分析用法,根据句子成分功用来判断词性,进而判断用法。

⑵此题考查学生翻译文言文中的重点句子的能力。

翻译文言语句是文言文阅读的必考题。

文言翻译一般都是文中的名句,翻译时既讲究字字落实,意思正确、句意完整、语句通顺,又要注意句子中的关键词和特殊句式。

⑶本题考查对文章主要内容的概括能力。

要概括全文的主要内容,需要在文章各个部分寻找关键的词语,提取关键的信息来组织表达。

3.阅读下面的文言文,完成小题。

(甲)汉阴老父者,不知何许人( )。

桓帝延熹①中,幸②竟陵过云梦临沔水百姓莫不观者,有老父独耕不辍。

尚书郎南阳张温异之,使问曰:

“人皆来观,老父独不辍,何也?

”老父笑而不对。

温下道百步,自与言。

老父曰:

“我野人( )!

不达斯语。

请问天下乱而立天子邪?

理而立天子邪?

立天子以父天下邪?

役天下以奉天子邪?

昔圣王宰世,茅茨采椽③,而万人以宁。

今子之君,劳人自纵,逸④游无忌,吾为子羞之。

子何忍欲人观之( )!

”温大惭,问其姓名,不告而去。

(选自《后汉书·逸民传》)

(乙)楚庄王欲伐陈⑤,使人视之。

使者曰:

“陈不可伐也。

”庄王曰:

“何故?

”对曰:

“其城郭高,沟洫⑥深,蓄积多也。

”宁国⑦曰:

“陈可伐也。

夫陈,小国也,而蓄积多,赋敛重也,则民怨上( )。

城郭高,沟洫深,则民力罢⑧矣。

兴兵伐之,陈可取也”。

庄王听之,遂取陈焉。

(选自《吕氏春秋》)

【注释】①延熹:

汉桓帝的年号。

②幸:

皇帝驾临。

③茅茨采椽(chuán):

用茅草盖屋顶,用栎木作椽。

④逸:

放纵,放任。

⑤陈:

国名。

⑥洫:

护城河。

⑦宁国:

楚国大臣。

⑧罢;通“疲”。

(1)下面四个选项中说法正确的两项是( )

A. “不知何许人( )”的“许”是“地方、处所”的意思,吴均《与朱元思书》中“自富阳至桐庐一百许里”的“许”表示约数,可译为“多”。

B. “汉阴老父”的“父”是古代对男性的谦称。

“立天子以父天下邪”的“父”可以解释为“像父亲一样(关爱)”。

C. (甲)(乙)两文括号中省略了语气词,应该填入的语气词依次是“也”“耳”“乎”“矣”。

D. 皇帝驾临,别人都出去围观,只有汉阴老父没有停止耕作去围观,从中可见其清高自持,有蔑视权贵的思想;身居乡野,却不忘忧国忧民,所谓“处江湖之远则忧其君”,汉阴老父身上体现了儒家积极入世的思想。

(2)请用“/”给文中划线的句子断句。

(限断三处)

幸竟陵过云梦临沔水百姓莫不观者

(3)用现代汉语写出下列句子的意思。

①请问天下乱而立天子邪?

理而立天子邪?

②今子之君,劳人自纵,逸游无忌,吾为子羞之。

(4)根据甲文中汉阴老父和乙文中宁国的言论,分析两人就国家治理这个问题有怎样的共同见解?

【答案】

(1)C,D

(2)幸竟陵/过云梦/临沔水/百姓莫不观者

(3)①请问是天下动乱才设立天子呢,还是为了天下大治设立天子呢?

②如今你的皇上劳役百姓,自我放纵,放任游乐,没有顾忌,我真为你(有这样的皇上)感到羞耻!

(4)甲文中汉阴老父回答张温的话中指出立天子是为了治理国家,天子应该像君父一样爱百姓,乙文中的宁国根据陈国城墙高、护城河深、积蓄的财粮多推断出陈国百姓赋税重,民怨大,民力疲惫,从中可以看出他们都认为统治者治理国家要把百姓放在第一位。

(以民为本重视“人和”看重民心等,意思相近即可)

【解析】【分析】

(1)A:

“自富阳至桐庐一百许里”的“许”表示约数,译为“多”不准确。

B:

“汉阴老父”的“父”是古代对男性的尊称。

故选CD。

(2)“幸竟陵过云梦临沔水百姓莫不观者”翻译为“南巡竟陵,经过云梦,抵达沔水,百姓没有一个不去看的”。

结合意思断句为:

幸竟陵/过云梦/临沔水/百姓莫不观者。

(3)此题①“请问天下乱而立天子邪?

理而立天子邪?

”句中“立”意思是“设立”,“理”意思是“有条理”。

②“今子之君,劳人自纵,逸游无忌,吾为子羞之。

”句中“子”意思是“你”,“纵”意思是“放纵”,“羞”意思是“感到羞耻”。

两个句子语序正常,据此翻译即可。

(4)甲文中“立天子以父天下邪”“昔圣王宰世,茅茨采椽③,而万人以宁”这些句子可以看出汉阴老父认为君主应该关爱百姓。

乙文中“陈,小国也,而蓄积多,赋敛重也,则民怨上。

城郭高,沟洫深,则民力罢⑧矣”一句可以看出大臣根据这些现象推测出百姓怨声载道。

两文中都阐述了统治者治理国家要把百姓放在第一位。

据此作答。

故答案为:

⑴CD;

⑵幸竟陵/过云梦/临沔水/百姓莫不观者;

⑶①请问是天下动乱才设立天子呢,还是为了天下大治设立天子呢?

②如今你的皇上劳役百姓,自我放纵,放任游乐,没有顾忌,我真为你(有这样的皇上)感到羞耻!

⑷甲文中汉阴老父回答张温的话中指出立天子是为了治理国家,天子应该像君父一样爱百姓,乙文中的宁国根据陈国城墙高、护城河深、积蓄的财粮多推断出陈国百姓赋税重,民怨大,民力疲惫,从中可以看出他们都认为统治者治理国家要把百姓放在第一位。

(以民为本重视“人和”看重民心等,意思相近即可)

【点评】⑴本题考查了对文章的理解和把握。

解答此题的关键是在理解课文内容的基础上,找出相关的语句即可做出选择。

⑵本题考查学生划分文言句子节奏的能力。

一般来说,主谓之间应该有停顿,句领起全句的语气词后应该有停顿,几个连动的成分之间也应该有停顿。

所以划分句子节奏时,除了要考虑句子的意思,还要考虑句子的结构。

⑶解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,然后思考命题者可能确定的赋分点,首先要找出关键实词、虚词,查看有无特殊句式,运用“留”“删”“调”“换”“补”的方法,直译为主,意译为辅。

并按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当调整,达到词达句顺。

⑷解答此题的关键是在理解课文内容的基础上,找出相关的语句即可。

答题时应注意,准确把握文章大意,然后锁定目标句。

既可作答。

【参考译文】

(甲)汉江南岸有一位老翁,不知道他是什么人。

汉桓帝在延熹年间,南巡竟陵,经过云梦,抵达沔水,百姓没有一个不去看的。

唯独一位老翁没有停下耕种的活。

尚书郎南阳人张温感到很奇怪,便派人去问老翁:

“大伙都在观看圣驾南巡的盛况,你却自顾耕作不停下来,是何缘故?

”老翁笑了笑,没有回答。

张温从车上下来,在田间行走百步,亲自找老翁交谈。

老翁说:

“我是个草野之人,听不懂这样的话。

请问是天下动乱才设立天子呢,还是为了天下大治设立天子呢?

天子应该像君父那样(关爱)天下百姓呢,还是要天下百姓像奴仆一样来侍奉天子呢?

当初贤明的圣王在位,所住的房子用茅草作顶,用树枝作椽,却给普天下的百姓带来了安宁。

如今你的皇上劳役百姓,自我放纵,放任游乐,没有顾忌,我真为你(有这样的皇上)感到羞耻!

你怎么还忍心让别人都去看他呢?

”张温大为惭愧,问老翁的姓名,老翁没告诉他就离开了。

(乙)楚庄王想要去讨伐陈国,派人到陈国侦察。

使者(回来以后)说:

“陈国不能够讨伐。

”楚庄王说:

“什么缘故呢?

”(使者)回答说:

“(陈国)城墙高大,护城河深邃,积蓄的财粮很多呀。

”楚国的大臣说:

“陈国可以讨伐。

陈国是个小国家,却财粮积蓄很多,(这)是(因为)赋敛沉重,那么老百姓一定会怨恨统治者!

城墙高大,护城河深邃,那么老百姓力量疲惫了。

派军队去讨伐它,陈国可以拿下。

”楚庄王听从了大臣的建议,于是攻下了陈国。

4.阅读下面的文言文,回答问题。

①环滁皆山也。

其西南诸峰,林壑尤美,望之蔚然而深秀者,琅琊也。

山行六七里,渐闻水声潺潺,而泻出于两峰之间者,酿泉也。

峰回路转,有亭翼然临于泉上者,醉翁亭也。

作亭者谁?

山之僧智仙也。

名之者谁?

太守自谓也。

太守与客来饮于此,饮少辄醉,而年又最高,故自号曰醉翁也。

醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。

山水之乐,得之心而寓之酒也。

②若夫日出而林霏开,云归而岩穴暝,晦明变化者,山间之朝暮也。

野芳发而幽香,佳木秀而繁阴,风霜高洁,水落而石出者,山间之四时也。

朝而往,暮而归,四时之景不同,而乐亦无穷也。

③至于负者歌于途,行者休于树,前者呼,后者应,伛偻提携,往来而不绝者,滁人游也。

临溪而渔,溪深而鱼肥,酿泉为酒,泉香而酒洌,山肴野蔌,杂然而前陈者,太守宴也。

宴酣之乐,非丝非竹,射者中,弈者胜,觥筹交错,起坐而喧哗者,众宾欢也。

苍颜白发,颓然乎其间者,太守醉也。

④已而夕阳在山,人影散乱,太守归而宾客从也。

树林阴翳,鸣声上下,游人去而禽鸟乐也。

然而禽鸟知山林之乐,而不知人之乐;人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。

醉能同其乐,醒能述以文者,太守也。

太守谓谁?

庐陵欧阳修也。

(1)解释下列划线的词语。

①名之者谁________

②得之心而寓之酒也________

③觥筹交错________

④树林阴翳________

(2)用现代汉语翻译下面的句子。

①野芳发而幽香,佳木秀而繁阴。

②人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。

(3)文中的“环滁皆山也”,在作者初稿中表述为下面链接材料的内容。

请联系第①段,分析作者这样修改的原因。

【链接材料】环滁四面皆山,东有乌龙山,西有大丰山,南有花山,北有白米山。

(4)本文中欧阳修的“乐”和《岳阳楼记》中“后天下之乐”的“乐”,有何异同?

请简要分析。

【答案】

(1)取名,命名;寄托;酒杯;遮盖

(2)①野花开放,有一股清幽的香味,好的树木枝叶繁茂,形成浓密的绿荫。

②游人知道跟着太守游玩的乐趣,却不知道太守以游人的快乐为快乐啊。

(3)文中的“环滁皆山也”一句言简意丰,已经写尽了滁州群山环抱的地理形势;【链接材料】中所写的另外几座山与文中所写的琅琊山无关,可以省去。

(4)两个“乐”,都体现了作者心系天下,把百姓的快乐当作自己的快乐的思想。

二者的不同在于欧阳修的“乐”,还包含有山水之乐、宴酣之乐。

【解析】【分析】

(1)平时要多积累文言词汇,要能结合具体语境,弄清句子的意思来辨析推断,揣摩其意思。

比如本题的①名:

取名、命名;

(2)①句中“芳”(花),秀(枝叶茂盛),阴(绿荫)是得分点;②句中的“从”(跟随),乐(乐趣)后一个乐(以......快乐)是得分点。

翻译时要做到“信、达、雅”。

(3)文中的“环滁皆山也”一句言简意丰,已经写尽了滁州群山环抱的地理形势;而链接材料中的内容与本文所记“琅琊山”无关。

(4)本题考查对文章主题的比较理解。

两篇文章中的“乐”都体现作者心系天下,以民为乐。

不同点在本文中“乐”还包含了山水之乐、宴酣之乐。

故答案为:

⑴取名,命名;寄托;酒杯;遮盖

⑵①野花开放,有一股清幽的香味,好的树木枝叶繁茂,形成浓密的绿荫。

②游人知道跟着太守游玩的乐趣,却不知道太守以游人的快乐为快乐啊。

⑶文中的“环滁皆山也”一句言简意丰,已经写尽了滁州群山环抱的地理形势;【链接材料】中所写的另外几座山与文中所写的琅琊山无关,可以省去。

⑷两个“乐”,都体现了作者心系天下,把百姓的快乐当作自己的快乐的思想。

二者的不同在于欧阳修的“乐”,还包含有山水之乐、宴酣之乐。

【点评】⑴本题考查对常见文言词语意义的理解及知识的迁移能力。

解答此题要结合句子进行理解,词语的意思可根据知识的积累结合原句进行推断,考生在平时要注意对常见文言词语进行积累。

⑵本题考查的是重点句子的翻译。

解答此题要遵循翻译的原则,掌握翻译的方法,要忠于原文,不遗漏、不随意增减内容,译文要顺畅,翻译时要注意重点词语和常见句式的正确理解。

⑶本题考查文章的语言运用的能力。

解答此题要对文章进行对比,注意从语言的简练角度进行回答。

⑷本题考查的是问题的探究能力。

考生要在整体感知文章的基础上,结合文章的主旨,进行分析。

5.阅读下面文言文,回答问题。

【甲】

世有伯乐,然后有千里马。

千里马常有,而伯乐不常有。

故虽有名马,祇辱于奴隶人之手,骄死于槽枥之间,不以千里称也。

马之千里者,一食或尽粟一石。

食马者不知其能千里而食也。

是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:

“天下无马!

”呜呼!

其真无马邪?

其真不知马也!

(《马说》)

【乙】

沈宣词尝为丽水令,自言家大梁①时,厩常列骏马数十,而意常不足。

咸通六年,客有马求售,洁白而毛鬣类朱,甚异之,酬以五十万,客许而直未及给,遽为将校王公遂所买。

他日谒公遂问向时马。

公遂曰:

“竟未尝乘。

”因引出,至则奋眄②,殆不可跨,公遂怒捶之,又仆,度终不可禁。

翌日,令诸子乘之,亦如是;诸仆乘,亦如是。

因求前所直售宣词。

宣词得之,复如是。

会魏帅李公蔚市贡马③,前后至者皆不可。

公阅马,一阅遂售之。

后入飞龙④,上最爱宠,为当时名马。

(选自《唐语林》)

【注】①大梁:

今河南开封。

②奋眄:

举头斜视,不驯服的样子。

③贡马:

向皇帝进贡的马。

④飞龙:

指皇家。

(1)下列各组句子中,划线词语的解释不正确的一组是( )

A. 故虽有名马 虽:

即使

B. 食之不能尽其材 食:

同“饲”,喂

C. 策之不以其道 策:

马鞭

D. 鸣之而不能通其意 通:

通晓

(2)把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

①食马者不知其能千里而食也。

②客许而直未及给,遽为将校王公遂所买。

(3)“也”常表示某种语气,同时暗含情感。

结合语段【甲】第一段的内容,说说其结尾的“也”字暗含了作者什么样的情感。

(4)联系《马说》,结合语段【乙】,简述王公遂不能让所买之马成为“名马”的原因。

【答案】

(1)C

(2)①喂养马的人不知道要根据它能够日行千里的本领来喂养它。

②客人答应(把马卖给沈宣词),但(沈宣词)还没来得及给钱,马就被将校王公遂买走了。

(3)暗含了对千里马被埋没的痛惜(不平)之情。

(4)韩愈的《马说》告诫世人,要想发据良马的潜能,首先要深谙马的习性,懂得如何驾驭,但王公遂买马后一直“未尝乘”,在骑马失败后,还“怒挺之”,最后转手卖了,可见他不懂策马之道,更没有能力发掘良马的潜能,故不能使其成为名马。

【解析】【分析】

(1)ABD正确;C.句意:

不按照(驱使千里马的)正确方法它。

策:

鞭打。

故选:

C。

(2)①重点词:

食:

饲养;其:

之千里马;翻译:

喂养马的人不知道要根据它能够日行千里的本领来喂养它;②重点词:

许:

答应;及:

及时;遽:

就。

翻译:

客人答应(把马卖给沈宣词),但(沈宣词)还没来得及给钱,马就被将校王公遂买走了。

(3)本题考查分析句子情感的能力。

“其真不知马也”的意思是“大概是真的不认识千里马吧”,结合整个句子及前面一句“其真无马邪”,可以知道,不是没有千里马,是没有人认识千里马,从而表达了作者对千里马被埋没的痛惜(不平)之情。

(4)本题考查学生对文言文内容的理解与分析的能力。

答题时需要通晓全文大意,联系韩愈的《马说》分析作答即可,选文中王公遂买马后一直“未尝乘”,在骑马失败后,还“怒捶之”,最后转手卖了,可见他不懂策马之道,更没有能力发掘良马的潜能,使其成为名马。

韩愈的《马说》告诫世人,要发掘良马的潜能,首先要深谙马的习性,懂得如何驾驭。

但王公遂没做到这点。

故答案为:

⑴C;

⑵①喂养马的人不知道要根据它能够日行千里的本领来喂养它。

②客人答应(把马卖给沈宣词),但(沈宣词)还没来得及给钱,马就被将校王公遂买走了;

⑶暗含了对千里马被埋没的痛惜(不平)之情;

⑷韩愈的《马说》告诫世人,要想发据良马的潜能,首先要深谙马的习性,懂得如何驾驭,但王公遂买马后一直“未尝乘”,在骑马失败后,还“怒挺之”,最后转手卖了,可见他不懂策马之道,更没有能力发掘良马的潜能,故不能使其成为名马。

【点评】⑴本题考查理解对文言实词含义的辨析能力。

理解词语的含义时要注意文言词语的特殊用法,如通假字、词类活用、一词多义和古今异义;能结合具体语境来准确辨析即可。

涉及的词语都是常见的文言实词。

解答时要联系上下文,根据语境作出判断;

⑵翻译文言文句子要遵循“一一对应,字字落实”的原则,把文言文句子对换成符合现代汉语表达习惯的句子,注意翻译出来的句子要做到字字准确,忠于原文,通顺规范;

⑶本题考查短文所表达的思想感情,答题时应注意,在准确理解词义,句意,段意的基础上,梳理大局之间的联系,依据体感要求来概括重点作答;

⑷本题考查比较阅读。

解答此题需在通晓两文大意的基础上,抓住关键语句来分析,然后比较不同即可。

【附参考译文】

【乙】沈宣词曾经担任丽水令,自称家住大梁时,马厩里经常有几十匹骏马,但自己还常常觉得不满足。

咸通六年,有位宾客有马想卖掉,马身洁白且马鬃类似来红色,(沈童词认为这马)非常奇异,出价五十万,客人答应(把马卖给沈宣词),但(沈宣词)还没来得及给钱,马就被将校王公遂买走了。

某一天,沈宣词拜见王公遂,询问从前那匹马。

王公遂说:

“我竟然不曾骑过。

”于是牵出马,马到了(他们面前),举头斜视,毫不驯服,几乎不能跨上去(骑乘),王公遂生气地推打马,马又倒在地上,揣测这匹马终究不可以圈养。

第二天,(王