人教版版八年级下学期期中语文试题A卷模拟.docx

《人教版版八年级下学期期中语文试题A卷模拟.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《人教版版八年级下学期期中语文试题A卷模拟.docx(11页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

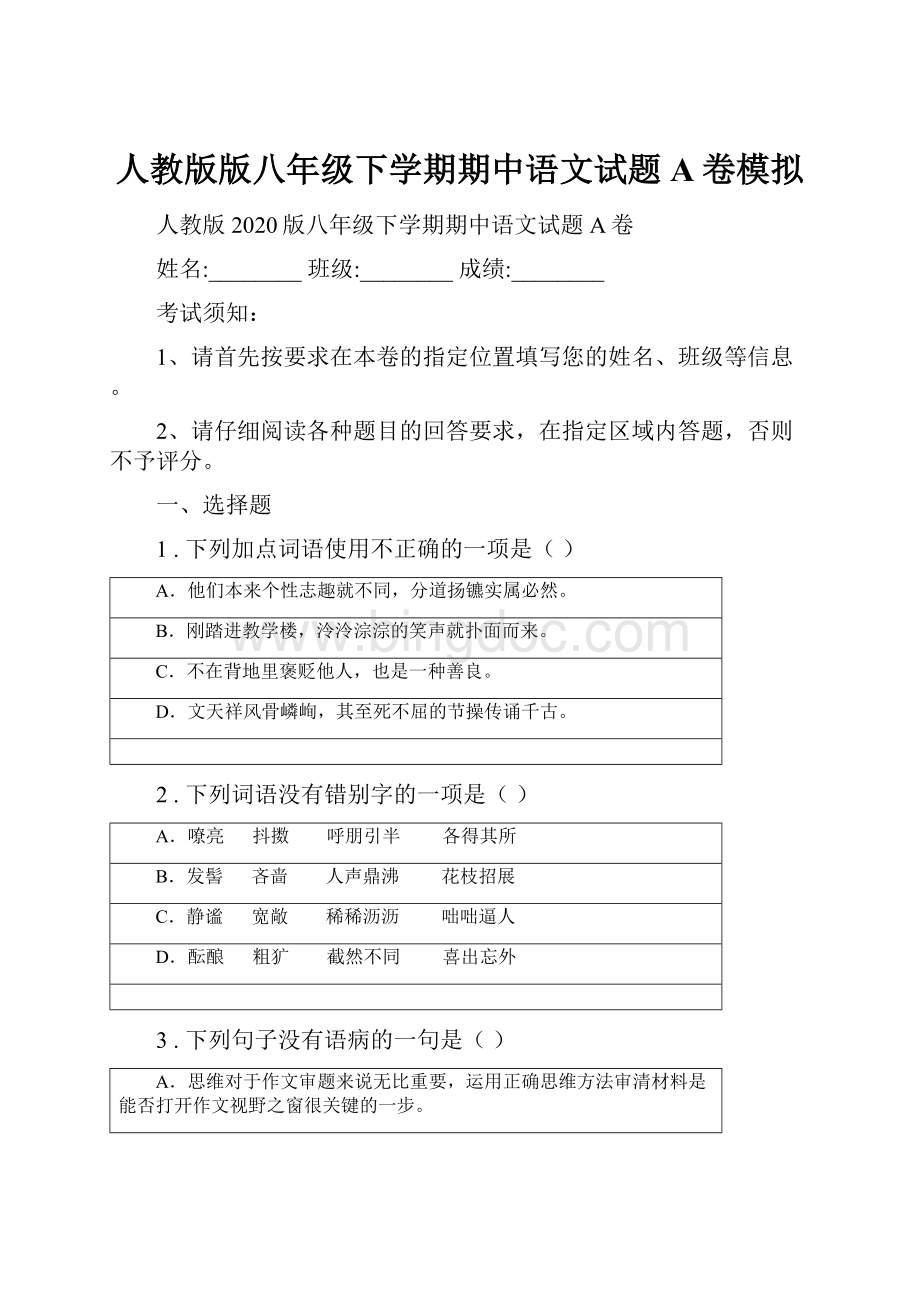

人教版版八年级下学期期中语文试题A卷模拟

人教版2020版八年级下学期期中语文试题A卷

姓名:

________班级:

________成绩:

________

考试须知:

1、请首先按要求在本卷的指定位置填写您的姓名、班级等信息。

2、请仔细阅读各种题目的回答要求,在指定区域内答题,否则不予评分。

一、选择题

1.下列加点词语使用不正确的一项是()

A.他们本来个性志趣就不同,分道扬镳实属必然。

B.刚踏进教学楼,泠泠淙淙的笑声就扑面而来。

C.不在背地里褒贬他人,也是一种善良。

D.文天祥风骨嶙峋,其至死不屈的节操传诵千古。

2.下列词语没有错别字的一项是()

A.嘹亮 抖擞 呼朋引半 各得其所

B.发髻 吝啬 人声鼎沸 花枝招展

C.静谧 宽敞 稀稀沥沥 咄咄逼人

D.酝酿 粗犷 截然不同 喜出忘外

3.下列句子没有语病的一句是()

A.思维对于作文审题来说无比重要,运用正确思维方法审清材料是能否打开作文视野之窗很关键的一步。

B.遭受挫折的人得到鼓励,眼里的天空会蔚蓝起来,干涸的心田会润泽起来。

C.通过学校教育弘扬传统文化,对于奠定和谐社会基础,对于中华民族的伟大复兴具有不可替代的作用。

D.逢进必考,取消加分规则,奠定了平民子弟进入公务员行列的通道。

4.下列语句排序正确的一项是()

①这种把物当作人来写,赋予物以人的动作行为或思想感情的修辞手法,就是比拟的一种,我们称之为拟人。

②在一些作品中,小鸟会说话,鱼儿会跳舞,小溪也能唱起欢乐的歌……

③还有一种比拟,把人当作物来写,或把甲物当作乙物来写,我们称之为拟物。

④这曾经激发起我们多少美妙的幻想。

A.①③②④

B.①②④③

C.②①④③

D.②④①③

5.下列加点字的注音全部正确的一项是()

A.襁褓(qiǎng) 禁锢(jìn) 叱咤风云(chà) 狗皮膏药(gāo)

B.祈祷(qǐ) 萦绕(yíng) 断壁残垣(yuán) 行将就木(jiāng)

C.枷锁(jiā) 踱步(duó) 怏怏不乐(yàng) 既往不咎(jiù)

D.贮蓄(zhù) 拙劣(zhuō) 相形见绌(zhuō) 囊萤映雪(náng)

二、现代文阅读

阅读下面的文字,回答下列小题。

①人类不能生活在没有声音的世界里。

然而,声音太响太杂,人们又难以忍受。

任何声音,不论是乐器还是机器发出来的声音,只要令人生厌,对人们形成干扰,就被称为“噪音”。

②医学界将噪音给人体带来的病症称为“噪音病”,这是人的整个机体受到噪音污染的临床综合症,其中以神经系统症状最突出;此外还常常伴有胃肠系统症状,如胃液分泌减少、肠胃蠕动减慢、胃酸降低、食欲不振等;心血管系统、内分泌系统也会因人而异地受到不同程度的影响,严重的甚至会引起突发性重病,噪音还会影响人们之间的相互关心、同情和友谊。

③有人曾不无幽默地说,如果人类再不设法控制噪音,那么到2100年,就没有噪音问题了,因为到那时大家都成了聋子,谁也听不到宣布22世纪到来的钟声了。

④由于噪音对人体产生种种危害,人类在不断地利用高新科技来消除噪音。

⑤20世纪80年代以后,越来越多的国家对噪音污染的治理表示了关注和重视:

空中飞行的新式飞机比60年代和70年代初生产的飞机所产生的噪音降低了许多;笨重的煤动力火车已被内燃机车和电力火车所取代;汽车的噪音也较前大大减少了;各国主要城市的街道都安装了噪音监测装置,禁止超噪音标准的车辆通过市区。

⑥美国已研制出第一代反噪音自动消音器,将它放在直升机驾驶员的头戴授话器内,可以降低噪音20分贝。

1986年,2名驾驶“空中旅行者”飞机绕地球进行不着陆飞行的美国驾驶员,用的是马萨诸塞电子工厂制造的头戴授话器来保护耳朵。

美国生产的最新潜艇其噪音之低,使其他国家的声纳监测系统难以分辨。

⑦在一些先进的工业国家,反噪音装置可以对特定的噪音加以排除。

例如,将柴油机的噪音减少99%,而在柴油机旁工作人员的说话声却不会被消除掉。

在建筑业,消音装置的应用越来越普及,日本东京建成的一座拥有5.6万座位的室内棒球场里,由于使用了消音装置,噪音并不比普通电影院的大。

⑧另一种消除噪音的新技术,是用镜像声波来回击声波本身,当这两种声波相撞后,就会产生一个静音区。

在应用中,人们只要分析出噪音的波长,就可制造出一种与之相对应的镜像波长来,这样,即使身处噪音区内,也有对付的办法了。

据悉,这一新技术已在医疗中崭露头角。

⑨人类消除噪音的努力还将继续进行下去。

6.“噪音病”会影响人体的哪些系统?

请依次答出。

7.说说第④段在文中的作用。

8.第⑤段运用了什么说明方法?

9.第⑧段中“之”指代的是

阅读下面文字,完成下面小题

《故乡的炊烟》

⑴许多年前,在我故乡的每一座瓦房或草房的后边,都有一根矗立的烟囱。

早晨、午间、傍晚,每一根烟囱里都会飘出袅袅的炊烟,缓缓地向天空飘荡,村庄里到处都弥漫着柴草燃烧后的那种淡淡的、糊糊的气息。

如果你站在山坡上,把目光凝聚在村庄,你就会看到几十根、上百根烟囱里冒出的青烟是多么的壮观。

这样的景象,比任何一幅山水风景画都优美十倍,让你无法忘却,伴着你生生世世,永远留在你的记忆深处。

⑵在我的印象中,最美的炊烟是清晨的炊烟。

清晨的炊烟,淡淡的、蓝蓝的,在村庄的房舍、绿树上弥漫,很容易让人想起清晨山野树林里飘动的雾霭。

偶尔有微风吹来,弥漫在村庄的炊烟便向蔚蓝的天空飘去,村庄便脱去轻纱般的睡衣,裸露出乡村初醒的清新与美丽。

这样的早晨,让人感到神清气爽,无比的愉悦。

⑶傍晚的炊烟,在我看来,它是一种无声的召唤。

炊烟飘起时,其实是在告诉田间劳作的家人,该回家了。

在我童年的记忆里,我一直无法弄清楚的是,没有手表的父亲为什么总是那么准时地回到家中,我常常看到母亲将饭烧好放到桌上的时候,就会看到父亲吆喝着牛走进院内,那时我就觉得父亲简直就是一只时钟,总是那么准时准点。

后来我才知道,父亲之所以那么准时地回家,是因炊烟的缘故,只要父亲看见炊烟升起,就可以根据回家的路程而断定何时收工。

⑷对于故乡炊烟刻骨铭心的怀念,更多是缘于母亲。

因此,一想起炊烟,我就会想起母亲,想起母亲博大无私的爱。

记忆里,炊烟是与烤红薯、烤玉米、烤土豆,甚至是与烤鱼、烤螃蟹联系在一起的。

小时候我们家穷,没有富足人家的糖块、饼干之类的零食,因此,母亲常根据季节的变化为我们烤红薯、玉米、土豆之类的东西,有时候甚至下河捉鱼捉螃蟹来满足我们兄妹的馋嘴。

母亲为我们烤东西的时候总是小心谨慎,翻来覆去地慢慢烤,生怕稍不留心将东西烤糊烤黑。

我清晰地记得母亲烤的红薯、玉米是那样的焦香可口,如今想来,依然满口生香。

⑸可如今,母亲已是七十多岁的人了,而且疾病缠身。

记得前年我回家,正好赶上玉米成熟的时节,母亲对我说:

“你小时候最喜欢吃烤玉米了,我给你烤两穗吧!

”那天,母亲把多年不用的土灶又烧了起来,母亲在土灶里小心地烤着玉米,玉米烤熟的时候,母亲长叹一声:

“人老了,手脚不麻利,烤糊了。

”吃着母亲烤的玉米,泪水在我的眼眶里打转,我知道,这烤玉米分明是母亲一颗拳拳的慈母之心啊!

⑹我不知道故乡的炊烟在其他人心中是一个什么概念,但对我来说,故乡的炊烟是连接我生命的血脉。

如今,生活越来越好,大鱼大肉不断,可我总觉得电饭锅、高压锅里做出的饭菜和炖出的肉没有乡下的土灶铁锅里做出的饭菜有味。

原因在于,我是在故乡的炊烟下长大的,对故乡土灶里烧出的饭菜有一种与生俱来的怀念,大概就是这种怀念冲淡了现在饭菜的滋味吧!

⑺如今,在我的故乡,你很难看到村庄里飘起的炊烟,因为故乡的瓦房和草房越来越少了,土灶和烟囱也基本上成了绝迹的候鸟。

偶尔飘起的一缕炊烟,似乎在告诉我们,这将是乡村最后的风景。

昔日那几十根、上百根烟囱飘出袅袅炊烟的景象只有永远珍藏在我们的记忆深处。

⑻当炊烟渐渐从乡村里消失的时候,当我对故乡的炊烟充满怀念的时候,昔日贫穷落后的乡村已离我们越来越远了,乡村城镇化的步伐将越来越大。

也许,这就是人类社会向文明发展的必然趋势吧!

尽管如此,我依然是那样强烈地思念故乡的炊烟。

因为,故乡的炊烟,曾经是我慈祥的母亲为我放飞的。

选自《散文选刊》

10.文章第一段说故乡的炊烟“让你无法忘却,伴你今生今世……”,请联系全文,说说为什么故乡的炊烟让人无法忘却?

11.文章第⑴段对许多年前故乡的炊烟景象进行描写有什么作用?

12.文章第⑷段和第⑸段写母亲为我烤玉米的情节,有什么用意?

13.结合全文,理解“偶尔飘起的一缕炊烟,似乎在告诉我们,这将是村庄最后的风景”的含义。

14.联系全文,请说说作者对乡村炊烟渐渐消失的看法。

三、对比阅读

(甲)世有伯乐,然后有千里马。

千里马常有,而伯乐不常有。

故虽有名马,祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

马之千里者,一食或尽粟一石。

食马者不知其能千里而食也。

是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之不能通其意,执策而临之,曰:

“天下无马!

”呜呼!

其真无马邪?

其真不知马也。

(韩愈《马说》)

(乙)郭隗先生曰:

“臣闻古之君人,有以千金求千里马者,三年不能得。

涓人言于君曰:

‘请求之。

’君遣之。

三月得千里马,马已死,买其首五百金,反以报君。

君大怒曰:

‘所求者生马,安事①死马而捐②五百金?

’涓人对曰:

‘死马且买之③五百金,况生马乎?

天下必以王为能市马,马今至矣。

’于是不能期年④,千里之马至者三。

今王诚⑤欲致士⑥,先从隗始。

隗且见事⑦,况贤于隗者乎?

岂远千里哉?

”

(节选自《战国策·燕昭王收破燕》)

(注)①安事:

要……何用;②捐:

弃;③之:

代词,指死马;④期年:

满一年;⑤诚:

真心;⑥致士:

纳贤士;⑦见事:

被侍奉。

15.解释下列句中加点词的意思。

(1)策之不以其道 策:

_________

(2)天下必以王为能市马 市:

_________

(3)买其首五百金 其:

_________

(4)鸣之不能通其意 之:

_________

16.结合你对选文的理解,说说甲乙两文中“千里马”的共同喻意是什么。

17.甲文借伯乐相马的故事,发出了“__________________________”的感慨,表达的主题是:

__________________________________________________;

乙文借“古之君王”费尽周折遣人以五百金购得已死千里马的故事,表达的主题是________________________________________。

18.用现代汉语翻译下边的两个句子。

(1)呜呼!

其真无马邪?

其真不知马也。

(2)所求者生马,安事死马而捐五百金?

四、句子默写

19.默写

①望着中秋圆月,小宇用微信给远在异乡的亲人送去美好的祝福,其中引用了苏轼《水调歌头》中的诗句,应该是“_____,_____”。

②______,五十弦翻塞外声,沙场秋点兵。

(辛弃疾《破阵子为陈同甫赋壮词以寄之》)

③蒹葭苍苍,白露为霜。

_____,在水一方。

,道阻且长。

(《诗经蒹葭》)

五、诗歌鉴赏

阅读下面这首诗,完成小题。

(唐)杜甫

野老篱边江岸回,柴门不正逐江开。

渔人网集澄潭下,贾客船随返照来。

长路关心悲剑阁,片云何意傍琴台?

王师未报收东郡,城阙秋生画角哀。

(注)①此诗写于上元元年(760),当时杜甫刚在成都西郊的草堂定居下来。

②琴台是成都的一个名胜,相传为司马相如和卓文君当垆卖酒的地方,此代指成都。

20.诗中的“野老”是一个怎样的形象?

请简要概括。

21.本诗前四句描绘了一幅怎样的图景?

抒发了诗人怎样的情感?

六、名著阅读

22.《红星照耀中国》中,斯诺的笔下,毛泽东是什么样的人?

七、综合性学习

23.综合运用

长沙市实验中学八年级某班拟开展“身边的文化遗产”系列活动,请你参与并完成以下任务。

①为渲染活动氛围,请你为本次活动拟写一则宣传标语。

_________________

②请你为班级设计两项与此相关的活动。

_________________

③阅读下面文字,概括出至少两条湘绣的特点。

湘绣是以湖南长沙为中心的带有鲜明湘楚文化特色的湖南刺绣产品的总称。

它起源于民间刺绣,与苏绣、蜀绣、粤绣齐名,至今已有2000多年的历史。

湘绣以着色富于层次、绣品若画著称,且题材广泛,风格多样,绣品丰富多彩。

2006年,湘绣入选第一批国家级非物质文化遗产名录。

_________________

八、作文

24.阅读下面一段文字,按要求作文。

我们常常不辞辛苦、跋山涉水去寻找他乡的风景,而往往忽略近在咫尺的风光:

那熟悉的校园,那温馨的家,那日日走过的街头,那天天路过的村口,何处没有怡人的风景?

其实只要我们学会观察,学会品味,学会感恩,再熟悉的地方也有风景。

请以“熟悉的地方也有风景”为题,写一篇文章。

要求:

(1)文体不限,诗歌除外;

(2)不少于600字;(3)文中不能出现真实的班级和人名。

参考答案

一、选择题

1、

2、

3、

4、

5、

二、现代文阅读

1、

2、

三、对比阅读

1、

四、句子默写

1、

五、诗歌鉴赏

1、

六、名著阅读

1、

七、综合性学习

1、

八、作文

1、