高二语文联考试题新人教版 第102套.docx

《高二语文联考试题新人教版 第102套.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高二语文联考试题新人教版 第102套.docx(16页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

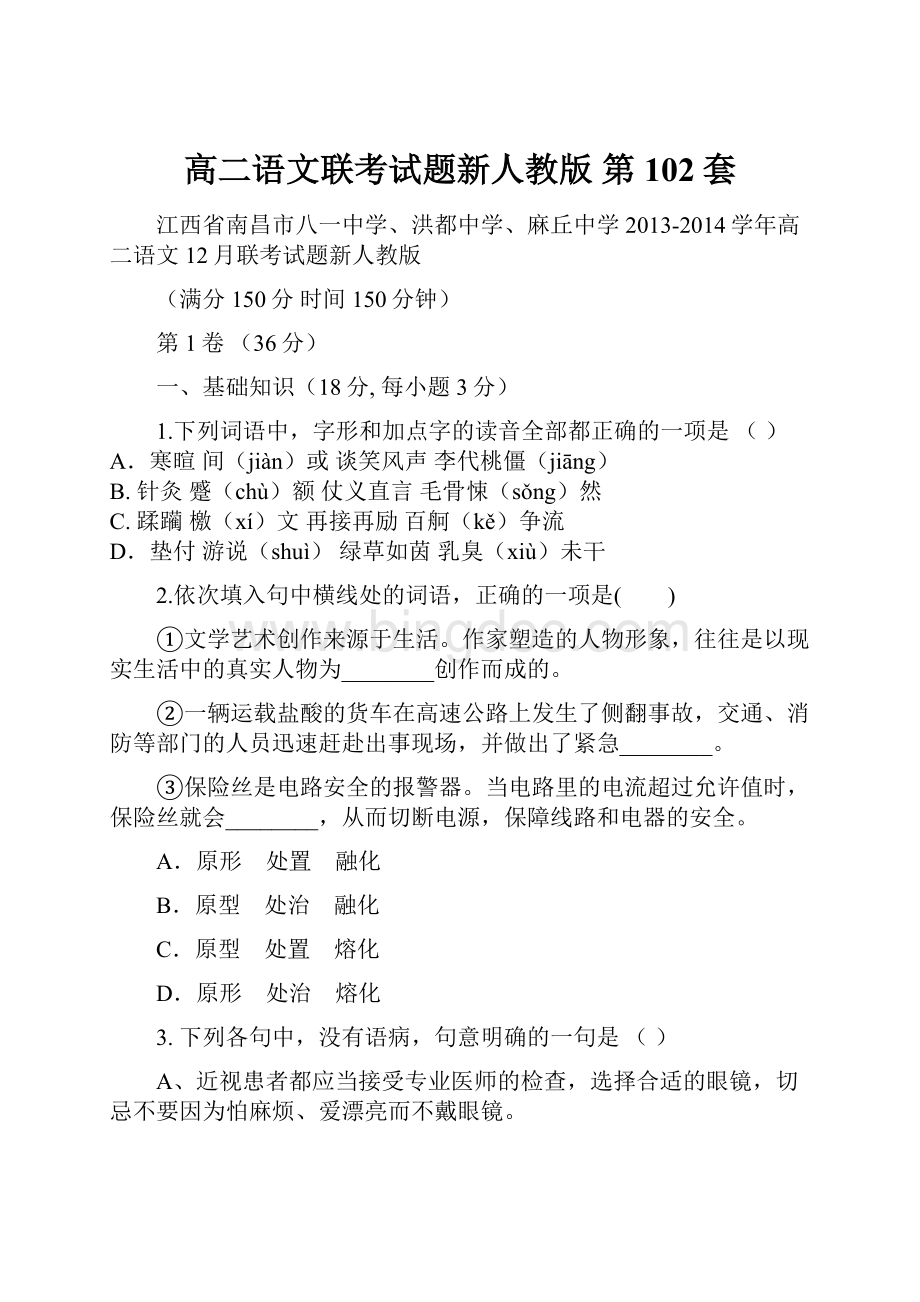

高二语文联考试题新人教版第102套

江西省南昌市八一中学、洪都中学、麻丘中学2013-2014学年高二语文12月联考试题新人教版

(满分150分时间150分钟)

第1卷(36分)

一、基础知识(18分,每小题3分)

1.下列词语中,字形和加点字的读音全部都正确的一项是()

A.寒暄间(jiàn)或谈笑风声李代桃僵(jiāng)

B.针灸蹙(chù)额仗义直言毛骨悚(sǒng)然

C.蹂躏檄(xí)文再接再励百舸(kě)争流

D.垫付游说(shuì)绿草如茵乳臭(xiù)未干

2.依次填入句中横线处的词语,正确的一项是( )

①文学艺术创作来源于生活。

作家塑造的人物形象,往往是以现实生活中的真实人物为________创作而成的。

②一辆运载盐酸的货车在高速公路上发生了侧翻事故,交通、消防等部门的人员迅速赶赴出事现场,并做出了紧急________。

③保险丝是电路安全的报警器。

当电路里的电流超过允许值时,保险丝就会________,从而切断电源,保障线路和电器的安全。

A.原形 处置 融化

B.原型 处治 融化

C.原型 处置 熔化

D.原形 处治 熔化

3.下列各句中,没有语病,句意明确的一句是()

A、近视患者都应当接受专业医师的检查,选择合适的眼镜,切忌不要因为怕麻烦、爱漂亮而不戴眼镜。

B、为加强国际交流,提高山东环保产业水平,省政府拟举办“生态江西建设高层论坛”暨第五届环保产业博览会。

C、本市国税局绘制出“税源分布示意略图”,解决了税源管理辖区划分不清、争议扯皮等问题的发生。

D、日本在野党强烈指责财务大臣“口无遮拦”、公开谈及政府去年入市干预日元具体汇率的行为是极不负责任的。

4.下列句子标点符号的使用,全都正确的一项是( )

A.培根说:

“读史使人明智;读诗使人灵透;数学使人精细;物理使人深沉;伦理使人庄重;逻辑修辞使人善辩。

”

B.瞿塘峡两岸如削,岩壁高耸,大江在悬崖绝壁中汹涌奔流,自古就有“险莫若剑阁,雄莫若夔门”之誉。

C.《孔雀东南飞》选自《乐府诗集·杂曲歌辞》,我们读完了这篇课文,却不知到何处才能找到《乐府诗集》?

我们学校图书馆的书籍太少了。

D.修正案坚持从我国基本国情出发,落实《国家尊重和保障人权》的宪法原则,正确处理《惩罚犯罪和保障人权》的平衡关系,使刑事诉讼制度进一步法治化、民主化和科学化。

5.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是()

在中国古代文学的几种主要文体中,诗歌和散文产生和成熟最早,历史最长,最受重视,发展也最为充分。

。

我们已经领略了许多作品的文采和意境,背熟了许多篇章和格言警句。

①“床前明月光”,“春眠不觉晓”,是中国人从刚刚学语时,就学会背诵的。

②从先秦到近代,产生了大量的名作、名家和诗文流派。

③古人抒情、言志、记事,乃至交际运用,都离不开这两种文体。

④许多优秀作品,到现在还家喻户晓。

⑤从小学起,特别是到了初中和高中,语文课本中的古代诗歌、散文,逐年增加。

A.②①③④⑤B.④②⑤③①C.③④②⑤①D.③②④①⑤

6.下列各项中,对作品的叙述正确的一项是()

A.天下大事,合久必分,分久必合。

曹魏政权在曹丕死后,大权落入司马氏之手,最终司马炎篡魏,建立西晋。

先灭东吴,后灭蜀汉,三分天下至此重归统一。

(《三国演义》)

B.孔子要弟子谈各自志向时,公西华的回答是:

“莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。

”孔子听完叹曰:

“吾与点也!

”(《论语》)

C.《大卫·科波菲尔》是英国小说家狄更斯的代表作,包含了作家本人的许多生活事实。

但是,狄更斯没有采用“纪实”的方法,而是把它们都“化用”了,创造出新的艺术品。

D.宝玉在游太虚幻境的“薄命司”时看到的“副册”的判词是:

“枉自温柔和顺,空云似桂如兰。

堪羡优伶有福,谁知公子无缘。

”写的是袭人。

(《红楼梦》)

③中国传统美学人文底蕴的另一个重要表现是能够代替宗教意义上的人文关怀,独立承载民族文化心理的安顿。

中华民族在长期的生存和奋斗中,形成了乐观向上的人生观,“生生之谓易”“乐天知命而不忧”,便是这种心理的表征。

钱钟书先生曾在《诗可以怨》一文中指出,六朝人认为审美具有止痛安神的作用。

“长歌可以当哭,远望可以当归”,是中国传统美学看待人生与审美关系时的基本价值观念。

在中国传统美学中,渗透着中华民族对自然和人生的体验,这种体验融情感与认知于一体,它不同于宗教而又有宗教那样的超越意识,具备丰厚的审美蕴涵。

中国古代美学主张将人的价值建构在人与自然的统一之上,这种统一又以审美体验为中介。

这就决定了中国文化不需要宗教也可以解决精神寄托问题,使人生获得审美超越。

④中国传统美学的人文底蕴,还表现在它的自我教育意识。

人文思想不仅表现为人格的自我完善上,同时表现在运用这种成果对社会进行教育,陶冶人的情操,提高人的文化素质方面。

审美活动不仅是个体的经验,更主要的是一种社会性的文化创造与普及活动,是个体与群体、自由与功利的有机融合。

中国传统的“人文”是指用人类的文明成果教化人民,由自然形态的人走向文明形态的人。

先秦时儒家强调“六艺之教”,道家重视“行不言之教”(老子语),后如《淮南子》与嵇康的《声无哀乐论》则兼融儒道,将自然之教与人为之教调和起来,用以陶冶人的情操,提升人生品位。

中国传统美学的人文底蕴,通过这种教育思想与具体实施,体现出特有的对人的关怀。

⑤从中国传统美学的发展看,美学人物首先是充满人文忧患意识的思想家,他们往往站在时代的前列与人生的尖峰上考察审美现象,回应文化建设中出现的严峻问题,建构自己的美学理论。

比如春秋以来,随着宗法制度向封建制度的嬗变,儒道法墨诸家围绕对礼乐文明的评价,以及由此而来的天道人性问题,展开了激烈的争鸣,对真善美问题作了不同的回答。

儒家的中和为美与道家乘物游心的价值观念,既是伦理价值的判断,也是审美价值的尺度。

人文意识与美学理论的高度统一,是中国古代美学的重要传统。

⑥中国传统美学由于具备深厚的人文底蕴,因而是中华民族精神世界与文化心理的突出表现。

它在形态上具有黑格尔在《美学》中所提出的暂时性与永恒性两方面的因素。

所谓暂时性是指它的历史具体性,这些特定时代的观念会随着时代的变迁而改变;而一些永恒的人文底蕴,比如追求人生的审美化,人与自然的统一等等,这些精神性的东西不但不会消逝,而且随着时代的发展而生生不息,融入到民族文化与精神世界之中。

(有删节)

7.下列关于“中国传统美学的人文底蕴”的表述,不符合原文意思的一项是

A.中国传统美学的人文底蕴,首先体现为不懈地追寻人生解放和人生意义,审美活动常在特定年代获得直接表现。

B.中国传统美学的人文底蕴,具体表现在以人为本,将人与自然、人与审美有机地融合在一起,因而它赋予了中国传统美学无限的生命力。

C.中国传统美学的人文底蕴,表现在它的自我教育意识,人格自我完善的成果在对社会进行教育、陶冶人的情操、提高人的文化素质方面有着积极意义。

D.中国传统美学的人文底蕴还体现在能够代替宗教意义上的人文关怀,独立承载民族文化心理的安顿,这就决定了中国文化不需要宗教。

8.下列理解和分析,不符合原文意思的一项是

A.体现着中国古代美学的重要传统的儒家中和为美与道家乘物游心的价值观念,既是伦理价值的判断,也是审美价值的尺度。

B.中华民族在长期的生存和奋斗中,形成了乐观向上的人生观,“生生之谓易”便是这种心理的体现,它是中国传统美学看待人生与审美关系时的基本价值观念。

C.中国传统美学在形态上具有暂时性与永恒性两方面的因素,契合黑格尔的《美学》理论,具备深厚的人文底蕴,是中华民族精神世界与文化心理的突出表现。

D.《淮南子》与嵇康的《声无哀乐论》兼融儒道,调和自然之教与人为之教,陶冶情操,提升人生品位,体现出特有的对人的关怀。

9.根据原文内容,下列理解和分析不正确的一项是

A.美学人物往往站在时代的前列考察审美现象,回应文化建设中出现的严峻问题,他们是充满人文忧患意识的思想家。

B.虽然佛教活动在汉魏开始兴盛,然而审美活动在现实人生痛苦的解脱、精神人格的重构方面,显然更能契合人生需要。

C.特定时代的观念会随时代变迁而变迁,而所有永恒的人文底蕴不但不会消逝,而且会随时代发展融入到民族文化与精神世界中。

D.渗透于中国传统美学中的中华民族对自然和人生的体验融情感与认知于一体,具有丰厚的审美蕴涵。

元素工楷书,尤善绘事。

一日,和粉墨,戏语曰:

“汝能是乎?

”曰:

“何难乎是?

”遂使为之,浓淡参亭②,一若素能。

屡试之,亦无不如意者。

元素由是专任之,终其身不弃焉。

传者曰:

“樗栎③不材,蕲④者不弃;沙石至恶,玉人赖焉:

盖天地间无弃物也。

矧⑤灵于物者,独无可取乎?

”阿留痴呆无状,固弃材耳;而卒以一长见试,实元素之能容也。

今天下正直静退之士,每不为造命者所知;迟钝疏阔者,又不为所喜。

能知而且喜矣,用之不能当其材,则废弃随之。

于戏!

今之士胡不幸,而独留之幸者?

(明•陆容《阿留传》)

①尊、彝、鼎、敦:

古代用金属制成的器具。

②参亭:

参互和均匀。

③樗栎(chūlì):

无用的木材。

④蕲:

通“祈”,求。

⑤矧(shěn):

况且。

10.对下列句子加点词语的解释,不正确的一项是( )

A.性痴呆无状,而元素终蓄之蓄:

收养

B.持斧、锯,历园中竟日竟:

终于

C.客至出陈之陈:

陈列

D.元素工楷书,尤善绘事善:

擅长

11.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是( )

A.及其归,出二指状曰既其出,则或咎其欲出者

B.走取沙石,就水涤磨之臣之壮也,犹不如人

C.留将入饭,则收而藏之置之地,拔剑撞而破之

D.元素恐为邻儿所撼,使留守焉为国者无使为积威之所劫哉

12.下列对原文有关内容的理解,不正确的一项是( )

A.本文叙议结合,先叙述阿留虽“痴呆无状”,但由于具有一技之长而得到主人终身“专任”的故事,然后就此展开议论,指出“天地间无弃物”,应该取其所长,而不必求全责备。

B.本文选取了“执洒扫”“应门”“涤磨古玩”“断歧生之木”“守新植柳树”等五个典型事例,通过语言、行动等描写,刻画出阿留“痴呆无状”的特点,人物个性鲜明,呼之欲出。

C.周元素是一个宽厚仁慈、知人善任的官宦形象。

他对待“痴呆无状”的家僮阿留,不是鄙弃,而是宽容,看到阿留绘画“浓淡参亭,一若素能”,就“专任之”“终其身不弃焉”。

D.作者在议论中,将今士之不幸与阿留之幸、周元素用人与造命者用人分别作了对比,感慨当时的执政者不能知人善任,致使“正直静退之士”得不到重用。

第Ⅱ卷(非选择题共114分)

四、(28分)

13.把第Ⅰ卷文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

(12分)

(1)尝使执洒扫,终朝运帚,不能洁一庐。

(4分)

译文:

(2)元素或他出,使之应门,宾客虽稔熟者,不能举其名。

(4分)

译文:

(3)樗栎不材,蕲者不弃;沙石至恶,玉人赖焉:

盖天地间无弃物也。

矧灵于物者,独无可取乎?

(4分)

译文:

14.阅读下面一首唐诗,完成后面的题目。

(8分)

瀑布联句

李忱

千岩万壑不辞劳,远看方知出处高。

溪涧岂能留得住,终归大海作波涛。

(1)诗中的瀑布有哪些特点?

寄予了怎样的人生哲理?

(5分)

答:

(2)结合全诗,简要分析诗中主要运用了什么表现手法。

(3分)

答:

15.古诗文填空(从下面五题中任选四题)(8分)

1.天姥连天向天横________________。

天台四万八千丈,________________。

(李白《梦游天姥吟留别》)

2.,老病有孤舟。

凭轩涕泗流。

(杜甫《登岳阳楼》)3.__________________,空山凝云颓不流。

__________________,李凭中国弹箜篌。

(李贺《李凭箜篌引》)

4.五月渔郎相忆否?

________________,________________。

(周邦彦《苏幕遮》)

5.帝子降兮北渚,目眇眇兮愁予。

______________,________________。

(屈原《湘夫人》)

五.阅读下面文字,完成14~17题。

(21分)

不成样子的怀念

王 蒙

在大六部口那个漂亮的四合院和陈设简陋甚至有些寒酸的房间里,我们从来只谈国家、世界、文艺大事。

我说:

“上个星期三,报纸上有一篇重要的报道……”

他说:

“噢,不是星期三,是星期四。

”

我为他水晶般的清晰吓了一跳。

因为他是夏衍,比我大三十四岁,他加入中国共产党的时候距离我出生还有七年。

他永远是那么思维敏捷,条理清晰,言简意赅,不打磕巴儿,不模糊吞吐,节奏分明而又迅疾,应对及时而又一针见血。

他的这些特点使你不相信他是一个年近百岁的老人。

如果是第一次见面,你也许会为他的瘦削而吃惊,他这个人也像他的思想、语言一样,删除了一切枝蔓铺排,只留下提炼到最后的精粹。

他总是明白透彻,一清见底。

他当然是绝对的前辈,然而他从来不摆前辈的谱。

他早就担任高级领导职务了,然而他从来不拿哪怕是一点点官架子。

说起待遇,他说二十世纪五十年代有一回他出差到某市,当地按照他的级别给他安排了房间,“那房间大得太可怕。

”他说的时候似乎还“心有余悸”。

八十年代初期,有一次邓友梅同志称他与另一位担任领导职务的老作家为“首长”,他立即打断说:

“不要叫首长。

”

他真诚待人,渴望吸收新的信息,对一切新的知识、新的动向感兴趣。

在这方面,他永远不老。

七十年代中期,与世纪同龄的他居然半夜里起床看足球并如数家珍地作出评论,这真是一绝。

我第一次听他讲话是他在第四次文代会上致闭幕词。

与一些官样的文章不同,夏老语重心长地讲了反封建与学科学,字字发自肺腑,字字是毕生奋斗经验的结晶,他寄大希望于年轻人,令人感动不已。

华艺出版社当时出版了一个“中国当代著名作家新作大系”。

出版社领导要我求夏公给写个序。

考虑到夏公的高龄,我起草了一个提纲供他参考。

夏公给我写了一封信,说是各人文章写作风格不同,捉刀的效果往往不好,他无法使用我代为起草的提纲,他自己一笔一画地另外写了篇颇有见地的序言。

他还对一个我们都很熟悉的朋友说:

“按王蒙的那个提纲去写,人家一看,就是王蒙的文章么,怎么会是夏衍写的呢!

”就这样,他老人家把我的提纲“枪毙”了。

但为了“安慰”我,他声称他的序言里已经吸收了我的提纲。

我也就假装得到了安慰和鼓励,心中暗暗为老人喝彩叫绝。

在大六部口住所的院落里,有两棵丁香树,一紫一白。

一九九O年开花时节,我去赏花,从年轻时候起我就喜欢丁香。

夏老那天也高兴,拄着拐杖出来看花,看小猫在房上跑,他还兴致勃勃地说是它也喜欢石榴花。

那场面很像是一幅水墨“新春行乐图”。

一九九五年元月初,我最后一次在他清醒的时候看望他。

我们谈论的是社会治安问题与《人民日报》刊登的胡绳同志的文章《马克思主义是发展的》。

那天他精神很好,坐在椅子上谈笑风生。

“说曹操曹操就到”,我们说着说着胡绳同志就进病房来看望夏公来了。

据说那是夏公病情不好住院以来情况最好的一天。

倒数第二次与夏公的见面是一九九四年十一月底。

他那天十分疲劳,静卧在病床上。

他已经卧床数日了。

见此情况我稍事问候便起身告辞,以免打搅。

夏公平躺着衰弱地说:

“有一个担心……”

我连忙凑过去,以为他有什么话要告诉我。

他继续说:

“现在从计划经济转变成为市场经济,而我们的青年作家太不熟悉市场经济了。

他们懂得市场么?

如果不懂,他们又怎么能写出反映现实的好作品来呢?

”

我感到惊讶。

在卧床不起的情况下,夏公关心的仍然是中国的文学事业。

16.请根据文章的相关内容,概括夏衍的形象。

(6分)

答:

17.“不成样子的怀念”在文中的含义是什么?

文章是通过哪些事例来具体表现“不成样子的怀念”的?

(5分)

答

18本文在选材和结构上最大的特点分别是什么?

请结合文章内容,谈谈你的看法。

(6分)

答

19下列对文章内容的概括和分析,不恰当的两项是(4分)( )

A.本文写了老前辈夏衍感人心魄的思想言论、行为举止、生活轶事,表现了夏公的品性气度和高风亮节。

B.夏衍第一次公开发表讲话是在第四次文代会上致闭幕词,所讲的不是形式主义的空话,他阐述了毕生奋斗的经验,对年轻人寄予厚望。

C.夏衍认为各人写文章风格不同,如果按王蒙的提纲写作,写出来的就不是自己的文章,因而写序时只吸收了王蒙提纲的精神。

D.文中画线句形象地写出了夏衍身形的瘦削,更精微传神地写出了夏公的精神气质:

思想纯净深刻,言语行事尽去芜杂虚伪,唯求坦率精练。

E.年逾古稀的夏衍竟然半夜里起床看足球并评论得很到位,这是他对一切新的知识、新的动向感兴趣的明证,也是他热爱生活的表现之一。

六、(15分)

20.下面这幅图,是画家范增为鲁迅的短篇小说《祝福》所作的插图。

请为插图配一段文字,要求有细节描写和心理描写。

不少于200字。

七.(50分)

21.阅读下面的材料,根据要求写一篇不少于700字的文章。

(50分)

肖伯纳:

人生有两大悲剧,一是没有得到你心爱的东西,一是得到了你心爱的东西。

周国平:

人生有两大快乐,一是没有得到你心爱的东西,于是你可以去追求和创造;一是得到了你心爱的东西,于是你可以去品味和体验。

要求:

选好角度,确立立意,明确文体,自拟标题;不要脱离材料的含意,不要套作,不要抄袭。

.

高二联考语文试卷参考答案

1.D【解析】A.谈笑风生B仗义执言,蹙(cù)额,C再接再厉,百舸(ɡě)争流.

2.C【解析】本题考查词语的辨析和运用能力。

“原型”特指叙事性文学作品中塑造人物形象所依据的现实生活中的人。

“原形”指原来的形状;本来面目。

①句中用于文学艺术创作,用“原型”合适。

“处置”指处理;发落。

“处治”指处分;惩治。

②句中交通、消防部门等部门的人员迅速赶赴现场是处理这件事,应用“处置”。

“融化”指冰雪等受热变成水。

“熔化”指固体加热到一定温度变为液体。

所以③句用“熔化”。

3.B解析A“切忌”和“不要”,否定不当;C。

应该是“解决了……问题”,句式杂糅;D“强烈指责”……“是极不负责任的”,搭配不当。

4.B【解析】A所有分号应该改为逗号。

C问号改为逗号。

D两个书名号改为双引号,这里表示特指强调,不是书名或文件名。

5.D(见《中国古代诗歌散文欣赏》之《前言》第一段)

6.C(A“先灭东吴,后灭蜀汉”错,应是“先灭蜀汉,后灭东吴”。

B这话是曾皙说的,“点”是曾皙的名,公西华的名是“赤”。

D《红楼梦》中并没有明指谁是“金陵十二钗”中之人,仅是通过“判词”向人们暗示。

而“判词”暗示也不过是“金陵十二钗正册”12人和“副册”香菱1人、“又副册”晴雯和袭人2人。

)

7.D【解析】(曲解原意。

“这就决定了中国文化不需要宗教”错,原文第③段结尾处所说“决定了中国文化不需要宗教也可以解决精神寄托问题,使人生获得审美超越”,并无排斥宗教的意思。

A项相应的文句第二段1、2行,B项相对应的文句第一段,C项相对应的文句第四段1-3行。

)(3分)

8.B【解析】(张冠李戴。

“生生之谓易”体现了中华民族乐观向上的人生观,而“长歌可以当哭,远望可以当归”才是中国传统美学看待人生与审美关系时的基本价值观念。

A项相应的文句第五段2-5行,C项相对应的文句第六段1-2行,D项相对应的文句第四段倒3-1行。

)(3分)

9.C【解析】(以偏概全。

在⑥段中说“一些永恒的人文底蕴”,并非“所有永恒的人文底蕴”。

)(3分)

10.B【解析】竟:

整,终。

11.C【解析】C项“而”均作顺接连词。

A项两个“其”,前一个人称代词,“他”;后一个指示代词。

B项两个“之”,前一个代词,代“器具”;后一个助词,取消句子独立性。

D项两个“为”,前一个介词,表被动;后一个动词,“治理”。

12.C【解析】“官宦形象”,文中无此信息;“浓淡参亭”指“和粉墨”,而不是绘画。

13.

(1)(周元素)曾经让他负责打扫,(他)整个早晨挥动扫帚,但没能把一间房打扫干净。

(关键词语“执”“终朝”“洁”各1分,整句通顺1分)(4分)

(2)元素有时到别的地方去,让他照看门户,(来的)即使是熟悉的宾客,(他)也不能说出他们的名字来。

(关键词语“或”“应”“虽”各1分,整句通顺1分)(4分)

(3)樗栎不能成材,(但)祈求木材的并不嫌弃;沙石非常难看,(但)雕刻匠们需要它:

大概天地间没有可以完全抛弃的东西。

况且比其他生物灵巧的人,难道就没有可取之处吗?

(关键词语“恶”“赖”“独”各1分,整句通顺1分)(4分)

14..

(1)诗中所描写的瀑布,具有不辞辛劳、不畏险阻、不满足于已获得成绩;(1分)沿途不断汇集涓流以壮大自己,目标明确,意志坚定,一心奔向理想的目标;(1分)志向远大,决心奔向波涛汹涌的大海,成就一番事业等特点。

(1分)

这首诗寄予了深刻的人生哲理:

①艰难曲折的生活经历和环境最能磨炼人的意志和品格;②人要不满足于眼前获得的成绩,应有远大的理想并一往无前地朝着目标奋进;③不辞劳苦,不畏艰险,坚定不移地朝目标迈进,是实现理想的必要途径。

(2分,答对两点即可给2分)

(2)①这首诗主要运用了托物言志的表现手法。

(答象征亦可)(1分)②借不辞劳苦、志向高远、目

标坚定的瀑布,赞美了一往无前、积极进取的精神,抒发了作者敢于和恶劣环境作斗争、乐观开朗的人生态度。

(2分)

15.略

五.16.答案 ①夏衍是一位有着强烈的社会责任感和文学事业心的前辈作家;②他思维敏捷,思想纯真,言语坦率精练,平易近人而不居功自傲;③热爱生活且充满活力,做事认真,更求实崇真。

17.答案 ①“不成样子的怀念”是说和夏衍不平凡的生平与功绩相比,自己的回忆文章仅仅是零散地记叙了与夏公交往的一些琐事,夏公的一些日常生活影像,实在是“不成郑重怀念的样子”。

②文章通过以下事例来表现自己的怀念:

夏公与我多次亲切交谈;出差时对级别待遇的“心有余悸”;半夜里起床看足球比赛;婉拒捉刀,亲自动笔写序言;拄杖赏花,看小猫嬉戏;病重时仍然关心中国文学界的发展动向等。

18.答案 本文选材的最大特点就是以小见大、见微知著。

文章没有以夏衍平生中的大事来展现他的形象,而是选取一些工作与生活上的平常小事来刻画他感人的形象,表现他崇高的人格。

本文结构上最大的特点是以言谈交往串起追忆,用漫想跳跃的方式选取往事,以剪影速写的文笔刻画形象。

文章以“谈话”开篇,又以“谈话”结束行文,首尾呼应回环,给人一种言犹在耳的感慨。

(其他观点言之成理亦可)

19.答案 BC [B项,“夏衍第一次公开发表讲话是在第四次文代会上致闭幕词”错,原文说的是“我第一次听他讲话是他在第四次文代会上致闭幕词”。

C项,“写序时只吸收了王蒙提纲的精神”错,原文说的是“他老人家把我的提纲‘枪毙’了。

但为了‘安慰’我,他声称他的序言里已经吸收了我的提纲”,可见夏衍实际上没有吸收王蒙提纲的精神。

]

六、语言运用(15分)21.略

七、作文(50分)22.略