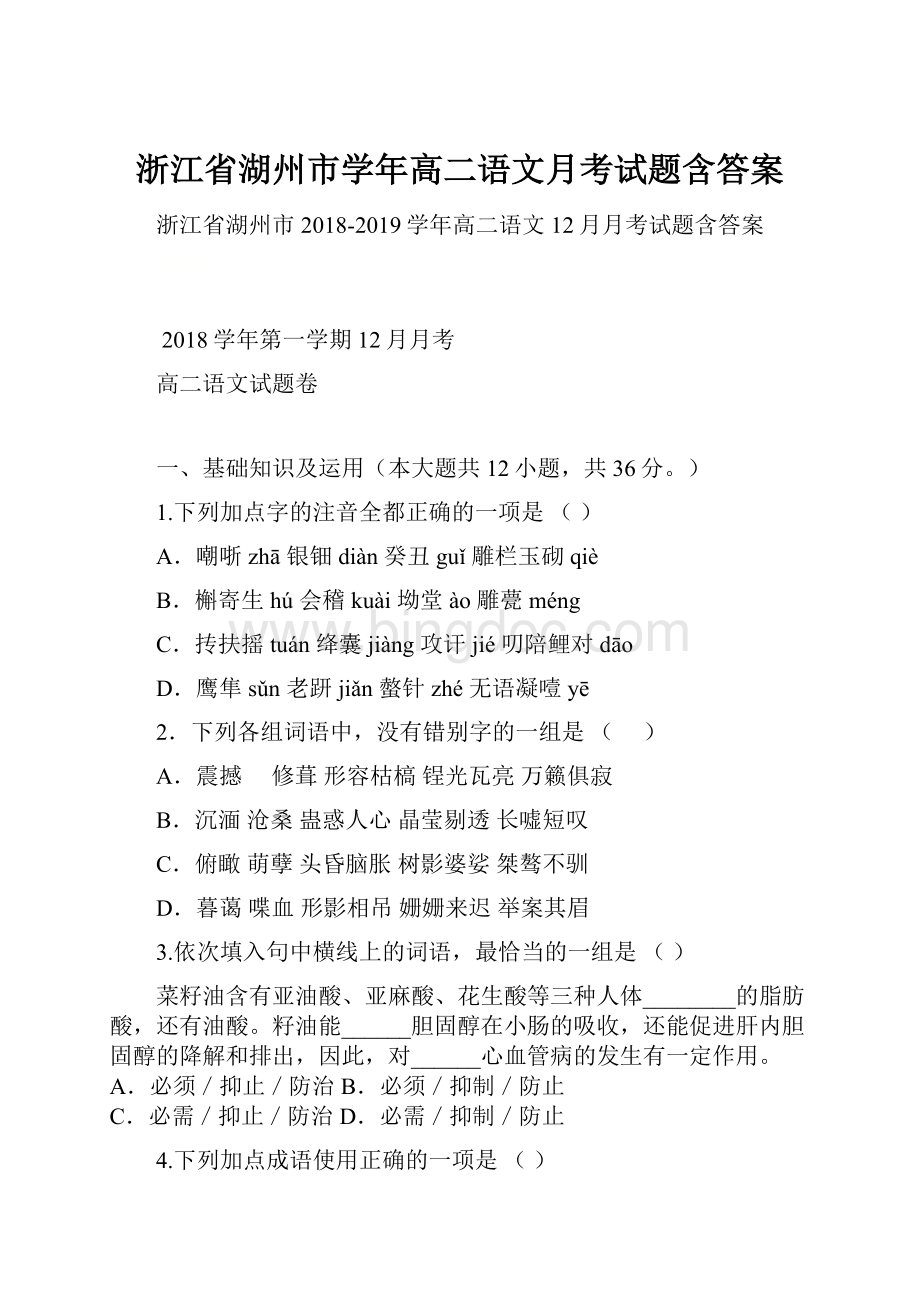

浙江省湖州市学年高二语文月考试题含答案.docx

《浙江省湖州市学年高二语文月考试题含答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《浙江省湖州市学年高二语文月考试题含答案.docx(15页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

浙江省湖州市学年高二语文月考试题含答案

浙江省湖州市2018-2019学年高二语文12月月考试题含答案

2018学年第一学期12月月考

高二语文试题卷

一、基础知识及运用(本大题共12小题,共36分。

)

1.下列加点字的注音全都正确的一项是()

A.嘲哳zhā银钿diàn癸丑guǐ雕栏玉砌qiè

B.槲寄生hú会稽kuài坳堂ào雕甍méng

C.抟扶摇tuán绛囊jiàng攻讦jié叨陪鲤对dāo

D.鹰隼sǔn老趼jiǎn螫针zhé无语凝噎yē

2.下列各组词语中,没有错别字的一组是( )

A.震撼 修葺形容枯槁锃光瓦亮万籁俱寂

B.沉湎沧桑蛊惑人心晶莹剔透长嘘短叹

C.俯瞰萌孽头昏脑胀树影婆娑桀骜不驯

D.暮蔼喋血形影相吊姗姗来迟举案其眉

3.依次填入句中横线上的词语,最恰当的一组是()

菜籽油含有亚油酸、亚麻酸、花生酸等三种人体________的脂肪酸,还有油酸。

籽油能______胆固醇在小肠的吸收,还能促进肝内胆固醇的降解和排出,因此,对______心血管病的发生有一定作用。

A.必须/抑止/防治B.必须/抑制/防止

C.必需/抑止/防治D.必需/抑制/防止

4.下列加点成语使用正确的一项是()

A.某市两家报社相继推出的立体报纸受到广大市民的热烈追捧,更多的立体报纸呼之欲出,可能会成为当地报业的一种发展趋势。

B.在这次演讲比赛中,来自基层单位的选手个个表现出色,他们口若悬河,给大家留下了深刻印象。

C.陶渊明早年曾经几度出仕,后来因为不满当时黑暗腐败的政治而走上归隐之路,过起了瓜田李下的田园生活。

D.这位姑娘天生就眼睛深凹,鼻梁挺直,头发卷曲,身材苗条,好似芝兰玉树,在黄皮肤黑眼睛的国度里,很容易被人认出。

5.下列各句中没有语病的一项是()

A.今年以来,全国住房价格过快上涨的势头虽然已得到初步遏止,但是部分大中城市住房价格仍然过高,调控房地产市场的工作依然繁重。

B.自世界文坛殿堂级之作《百年孤独》问世40多年来,曾经影响了中国几代人,余华、莫言等知名作家都称曾深受其影响。

C.针对舆论反映电影《唐山大地震》中植入广告过度的问题,国家广电总局指出,能否打击盗版是降低电影制作成本、避免广告过度植入的有效途径。

D.李敖携全家赴浙江博物馆观看包括曾在台北合璧的《富春山居图》在内的馆内展品,然后乘船游览西湖,观看“印象西湖”。

6.下列各句,适当填入文中横线上的一项是()

立春过后,大地渐渐从沉睡中苏醒过来,冰雪融化,草木萌芽,各种花次第开放。

再过两个月,燕子翩翩归来,不久,布谷鸟出来了。

到了秋天,果实成熟,植物的叶子渐渐变黄,北雁南飞,一片衰草连天的景象。

A.火热的夏季接着来了,植物在这里孕育果实。

B.终于到了炎热的夏季,这是植物孕育果实的时期。

C.于是转入炎热的夏季,这是植物孕育果实的时期。

D.炎热的夏季终于来到了,植物开始孕育果实。

7.下列各句中,标点符号使用正确的一句是( )

A.姚明在整个NBA赛季中都会因为这样那样的原因成为关注的目标。

这到底是什么原因?

是他的体型?

他的亲切?

还是他的什么?

B.以《团结、友谊、交融、发展》为主题的第48届世界乒乓球锦标赛,今天在“上海东方明珠电视塔”广场隆重开幕。

C.“留住济南”图片展深深吸引了观众。

那小巷,那泉水,那绿草青苔,已经成了难以寻觅的影子——真可谓“梦忆深深深几许,一街一巷总关情。

”

D.据考证,古历下亭址在今名士阁西侧(该处现有一石碑,正面题“古历下亭址”五个大字,背面刻有杜甫《陪李北海宴历下亭》诗)。

8.下列句子中,加点词的活用现象与例句相同的一项是()

例句:

齐彭殇为妄作

A.雄州雾列,俊采星驰B.宾主尽东南之美

C.襟三江而带五湖D.屈贾谊于长沙

9.下列句中加点的词与现代汉语的意义相同的一项是()

A.假令仆伏法受诛B.零丁孤苦,至于成立

C.意气勤勤恳恳D.至人无已,神人无功,圣人无名

10.下列文言虚词意义和用法相同的一项是()

A.子非三闾大夫与遂去,不复与言

B.重为乡党所笑此虽免乎行,犹有所待者也

C.且夫水之积也不厚不知老之将至

D.则其负大舟也无力南冥者,天池也

11.下列句子中句式特点与例句相同的一项是()

例句:

与蝼蚁何以异?

A.童子何知,躬逢胜饯B.《齐谐》者,志怪者也。

C.俯察品类之盛D.引以为流觞曲水

12.下列说法正确的一项是()

A.孔子是儒家文化的创始人,在中国传统文化中有拥有至高无上的地位。

《论语》是以记载孔子言行为主,并且兼记孔子某些弟子言行的一部书,其主要价值在孔子思想上,在文学上没有什么价值。

我们学《论语》,主要是要掌握儒家思想,并用以指导我们的生活。

B.孔子一方面主张先“富之”后“教之”,一方面又宁可去“食”留“信”,二者的矛盾是显而易见的,但我们不能苛求孔子,因为当时社会混乱不堪,思想当然也难免混乱。

C.“仁”是孔子的思想体系的核心,孔子思想的诸多方面多与“仁”有关。

仁的基本含义是仁爱。

仁是一种普遍的爱,但并不是一视同仁的爱,而是有亲疏远近之别的有差别的爱。

D.孔子认为,政者,正也。

作为国家的管理者,首先自身要正。

“其身正,不令则行;其身不正,虽令不从。

”如果统治者有感召力,就如北极星一样,“居其所而众星共之”。

其次才是武力征服,主张“远人不服,则修文德以来之”。

二、阅读题(本大题共四部分,共43分。

)

(一)阅读下面的文字,完成13——15小题。

(每小题3分,共9分)

“恭敬”连用,表示态度温顺和蔼。

古时候,这两个字却又有所侧重,“敬”是内心修养,“恭”则是这种修养的外在反映或者显现。

先说“敬”,在儒学看来,人心(性)至善至妙,但是,作为个体,人在出生之后,就会受到各种后天欲望情绪的干扰,从而使至善至妙之“心”受影响、被遮掩。

如何才能保证不失本性之真呢?

也就是说如何才能保住个性且使之与集体意识一致呢?

这就必须要持“敬”。

朱熹曾说“主一无适之谓敬”,他所说的“一”,不是特指某一具体事或物,而是具有丰富儒学内涵的哲学概念,是“道”所生之“一”,也就是最为纯真的人之天性。

而“无适”并不是无所适从,而是坚守专注,不起别念。

可以看出,朱熹所理解的“敬”就是将全副心思用到对“道”的体悟和把握上。

宋儒曾拿《礼》中“执虚如执盈,入虚如有人”这两句话解释“敬”:

拿一只空杯子,也应该像拿一杯盛满水的杯子,不能掉以轻心,马马虎虎,也不能因为房间里没有人,而生轻慢之心、不好之念。

否则,杯子会因大意而掉落,心性也会因邪念而亏损。

“敬”在日常实用当中,其作用也是如此之大!

再说“恭”,所谓“敬”的外在表现。

现代心理学已经揭示出,有什么样的心理状态,就必然会有相应的表情或身体语言表现出来。

“敬”的内养,也无一例外地表现在外表上,那就是:

“正其衣冠,尊其瞻视,俨然让人望而畏之。

”一副端庄肃穆的样子。

宋明以来,道家们往往方巾葛袍,严于治家待人,不苟言笑,“坐如尸,立如斎”,透出来一股僵腐之气,所谓“道貌岸然”,指的就是这种形象。

在儒家统一的价值标准下培养出来的道学家,也有着统一的行为规范和言行举止,表面上看,似乎是超凡脱俗的必然产物,事实上,它不仅扼杀了个性,而且,也从根本上与孔子“因材施教”的精神相违悖。

“道貌岸然”,恰好是儒家学走向僵化的标签。

宋儒忽然从先秦经典里找到一个“敬”来解释修身的手段,很可能是受佛教重“定”的影响。

儒士们持敬的态度,跟僧侣日常的修为做早晚功课很是类似,更主要的是,持敬要求专心一致,也跟“定”中之境有几分类似。

一般所谓“入定”指思绪不起,使慧心呈现,而持敬也是专心于一处,不作他想,以便内养充盈,真性流露,通于大道。

若果真如此,那么,宋儒重敬,还说明了另外一个儒佛融合的问题。

不过,敬到底还有儒学色彩,因为敬时精神守持一处或转注某物,而“定”则打断了与现实生活的一切束缚,是精神自由生慧得“悟”的必要手段,二者一重“有”一重“无”,这也许可以说是儒佛二教价值指向上不同的必然结果吧。

虽然“恭敬”作为传统文化的一部分,有着很浓的封建色彩,甚至给人僵化和腐臭之味,但是,作为内修的一种手段,恭敬要求个体以温和的态度待人接物,却是值得肯定的。

任何时候,盛气凌人总是给人留下坏印象,而且也损害了自己的人格,不如温厚和顺给人亲切感,这一点,却是必须记住的。

(选自《传统文化导论》)

13.下列对于“恭”“敬”的理解,不正确的一项是()

A.“敬”强调内心修养,保持纯真的天性,不起别念,其实就是理学家朱熹要求的“敬”。

B.“恭”按照宋明以来入学标准,强调人们时刻要端庄肃穆,不苟言笑,但难免趋向极端。

C.“恭”是“敬”的外在表现,道学家的“道貌岸然”其实就是儒学创始人孔子要求的“恭”。

D.“敬”要求人们精神守持一处,或专注某物,从而实现个性舒展且与集体意识的统一。

14.从原文看,下列理解和分析正确的一项是()

A.“主一无适之谓敬”,说明几乎所有的宗教都认为人心(性)容易受到各种后天欲望的影响和蒙蔽。

B.“执虚如执盈,入虚如有人”,说明一个人如果能保持“敬”,就可能防止心性因邪念的侵入而亏损。

C.“俨然让人望而畏之”,说明道学家的重要使命就是使人敬畏,从而达到修身养性、规范行为的目的。

D.“入定”本是佛教概念,原来指思绪不起,慧心呈现,但后来被儒家借用,用来说明专心致志的益处。

15.下列不属于作者在文中的观点态度的一项是()

A.作者认为,“恭”与“敬”虽然在古代各有侧重,有所区别,但是今天已经连用,表达相同的含义。

B.作者认为,宋朝时候“敬”的含义与先秦时代并不完全一致,这反映了儒学在时代变迁中的发展。

C.作者认为,“恭敬”表示态度温顺和蔼,虽然具有很浓的封建色彩,但是仍然具有现实指导意义。

D.作者认为,如果不理解“恭敬”的准确意义,就会因为房间里没有人而掉以轻心,生出轻慢之心。

(二)阅读下面的文字,完成16—17题。

(共2小题,每小题3分,共6分)

兰亭集序

王羲之

永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。

群贤毕至,少长咸集。

此地有崇山峻岭,茂林修竹;又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。

虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

是日也,天朗气清,惠风和畅,仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

夫人之相与,俯仰一世,或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。

虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至。

及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。

向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀。

况修短随化,终期于尽。

古人云:

“死生亦大矣。

”岂不痛哉!

每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。

固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。

后之视今,亦犹今之视昔。

悲夫!

故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。

后之览者,亦将有感于斯文。

16.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是()

A.俯察品类之盛盛:

热闹

B.列坐其次次:

序次

C.不能喻之于怀喻:

明白

D.亦将有感于斯文斯:

此,这

17.下列对原文的理解和分析,不正确的一项是()

A.序是古代文体的一种,大多用以题赠,或作著作的前言,《兰亭集序》是朋友之间互相唱和的赠言。

B.第二段先叙事,说的是“人之相与”之“乐”,本段即由此生发议论,从“欣于所遇”说到“情随事迁,感慨系之”,再到“修短随化,终期于尽”,最后归结为“死生亦大矣”。

C.作者认为生就是生,死就是死,二者不得等量齐观,暗含有生之年应当做些实事,不宜空谈玄理之意。

D.作者感慨时光易逝,往昔不再,人的生命的长短都由造化的安排,最后都会消失。

所以作者才发出“岂不痛哉”的感叹。

(三)阅读下面的文字,完成18—19题。

(共3小题,每小题3分,共12分)

彻里,燕只吉台氏。

曾祖太赤,为马步军都元帅,从太祖定中原,以功封徐、邳二州,因家于徐。

彻里幼孤,母蒲察氏教以读书。

至元十八年,世祖召见,应对详雅,悦之。

从征东北边还,因言大军所过,民不胜烦扰,寒饿且死,宜加赈给。

帝从之,乃赐边民谷帛牛马有差,赖以存活者众。

二十三年,奉使江南。

时行省理财方急,卖所在学田以价输官。

彻里曰:

“学田所以供祭礼、育人才也,安可鬻?

”遽止之。

还朝以闻,帝嘉纳焉。

二十四年,桑哥为相,引用党与,钩考天下钱粮,民不胜其苦,自裁及死狱者以百数,中外骚动。

廷臣顾忌,皆莫敢言。

彻里乃于帝前,具陈桑哥奸贪误国害民状,辞语激烈。

帝怒,谓其毁诋大臣,失礼体,命左右批其颊。

彻里辩愈力,且日:

“臣与桑哥无仇,所以力数其罪而不顾身者,正为国家计耳。

苟畏圣怒而不复言,则奸臣何由而除,民害何由而息!

且使陛下有拒谏之名,臣窃惧焉。

”于是帝大悟。

(《元史·彻里》,有删改)

18.下列句子加点词的解释,不正确的一项是( )

A.因家于徐家:

安家

B.应对详雅雅:

非常

C.卖所在学田以价输官输:

交纳

D.遽止之遽:

立即

19.下列各组句子中,加点词的意义和用法不相同的一组是( )

A.寒饿且死若属且皆为所虏

B.彻里乃于帝前 今其志乃反不能及

C.民不胜其苦其皆出于此乎?

D.所以力数其罪而不顾身者臣所以去亲戚而事君者

20.把下面句子翻译成现代汉语。

(6分)

(1)固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。

(3分)

译文:

(2)学田所以供祭礼、育人才也,安可鬻?

(3分)

译文:

(四)、阅读下面的文字,完成21—24题。

(4小题,共16分)

有月光

谷禾

有月光的晚上,我可以忘却生活的烦恼,去到村头的树林里或小河边,去到庄稼地头或某个无人的地方,在如雨的虫鸣和蛙噪里,在青草气息披拂的风中,安静地坐下来,回忆从前,反思现在,也想一下亲爱的诗歌。

或者干脆什么都不想,把身体完全放松了,躺在松松软软的青草上,闭上眼睛,聆听月光脉脉的流淌,在心里感慨,多少青春韶华都在这流淌的月光里老去了,多少壮志雄心都在这流淌的月光里成了飘忽的传说。

现在,月光又溢满天空了,澄碧的蔚蓝似乎在隐隐发出银子的光亮,如果披着衣裳出去走走,你会遇见一个高个子男人,他仿佛迷失在了月光的声音里,一边凝望着沉睡的小村和远处的田野,目光似乎也被月光溢满了。

你知道这就是我了。

你继续走下去,也许会遇到更多的人,但不管相遇谁,一定都是被这样的晚上所诱的。

案上的台灯突然熄灭了,我存身的书房陷入了短暂的黑暗,与月光有关的回忆被暂时中断。

我下意识地去拉窗帘,刚打开一条缝隙,交织的寒凉就落满了我的面颊。

我没有避开,而是把目光继续投向了远天,去寻找丛林般的水泥高楼之间偶尔飘过的那一轮灰白。

我知道,自从携家拖口在这座城市定居下来,我已经和真正的月亮,和有月光的晚上越来越生分了。

我成了被月光遗忘的人。

禾苗上飘摇的月光,草尖上涨潮的月光,露珠里闪烁的月光,池塘里静影沉璧的月光,牛羊眼睛里默默反刍的月光,小河淌水亮汪汪的月光,树叶剪影哗啦啦的月光,白菜顶着雪的月光,照着我沿着母亲的唤声回家的月光,我走她也走的月光,床前照影的月光,地上凝霜的月光,还有月光里睡熟的村庄和醒着的田野,月光牵动着蛙鼓虫鸣和枝枝叶叶,被月光引诱出门的人,似乎都成了古老的回忆。

还记得第一次出远门。

5岁的我按母亲的嘱咐,穿过三个村庄和一条哗哗流淌的小河,去到3公里以外的另一个村子,给生病的弟弟抓药。

我一个人上路,到那个村子,打听着找到医生,递上药方,抓了药就急忙往家赶,但赶到河边渡口,天还是擦黑了。

渡口就在曾外婆家的村子旁,因为经常去那里住,那些在对岸干完农活回村的舅舅和阿姨们差不多都认识我,要带我去曾外婆家,但问清我一定要赶在晚饭前把药送回家后,就不再强留,而是把我拎到肩上,背过了河去。

过了河,我矮小的身影瞬间就融进了一望无际的庄稼地。

在一片接一片的玉米林、大豆田、棉花丛和隆起的坟包间疾速穿行,路上已经稀有人影,风吹着庄稼叶子以及庄稼叶子摩擦我的衣服发出的沙沙声,仿佛蚕儿在咀嚼桑叶。

偶尔,癞蛤蟆从脚下穿过,瞬间就隐入了田埂另一边的草丛。

一只鸟儿倏地飞起来,在我的目送下,一直飞向蓝幽幽的夜空深处,飞向银盘似的月亮里去了。

因为有月光带着我回家,因为衣服上、鞋子上、脸和手上都沾上了星星点点的月光碎片,我不但没有感到丝毫的害怕,而且到家后很久,心里还被巨大的兴奋和快乐充满着。

如今奔忙在这个城市里,欣赏月光已经成了巨大的奢侈。

这里有灯红酒绿,有忙不完的工作,有二十四小时不间断的电视节目,有印刷体的天下大事,却唯独没有月光引诱我出门或带我回家,没有星星点点的月光碎片黏上我疲倦的眉头。

……屋子里什么时候已经被柔和的灯光重新充满了。

我舒了一口气,去拉严窗帘的瞬间,耳畔恍惚传来鸟儿在月光中惊起的声音——那是在如墨的田野上,又圆又大的月亮突然跃上了树梢,正在巢中沉睡的鸟儿仿佛受了惊吓,慌乱中扇动披着月光的翅膀飞了起来,接着,许多鸟儿也纷纷飞了起来……你知道这定是我的错觉了,或者是某块废弃的砖石突然被汽车咆哮的声浪席卷着从最高的楼顶跌落下来。

21.理解第一段加点词语“飘忽的传说”的内涵。

(3分)

22.文章写我第一次出远门有何用意?

(4分)

23.赏析第六段画波浪线语句。

(4分)

24.简要概括本文主旨,并谈谈你的感悟。

(5分)

三、文化经典阅读(共11分)

25.阅读下面的材料,根据要求答题。

(5分)

孔子曰:

“求!

君子疾夫舍曰欲之而必为之辞。

丘也闻有国有家者,不患寡而患不均,不患贫而患不安。

盖均无贫,和无寡,安无倾。

夫如是,故远人不服,则修文德以来之,既来之,则安之。

今由与求也,相夫子,远人不服,而不能来也,邦分崩离析,而不能守也,而谋动干戈于邦内。

吾恐季孙之忧,不在颛臾,而在萧墙之内也。

”(16.1)

(1)从材料中找出4个成语。

(2分)

(2)文中的“均无贫”与历史上农民起义的口号“均贫富”的意思是否一样?

(3分)

26.补写出下列名句中的空缺部分。

任选三小题,全做则批前三小题。

(6分)

(1)云销雨霁,彩彻区明。

,。

(2)覆杯水于坳堂之上,则芥为之舟;,。

(3)老当益壮,;穷且益坚,。

(4)子曰:

“为政以德,,。

”

四、作文(60分)

27.阅读下面的文字,根据要求作文。

有一首诗这样写道:

“一个微笑,花费很少,价值却很高,给的人幸福,收的人回报。

一个微笑,仅有几秒,就转瞬即逝,留下的回忆,终生美好。

”可是,在文明进步的今天,随着生活节奏的加快,生活压力的增大,有人评价说:

“这是一个‘微笑缺失的时代’”。

请根据以上的材料,结合自己的体验和感悟,写一篇不少于700字的文章。

要求:

①角度自选;②立意自定;③除诗歌外,文体自选。

2018学年第一学期12月月考

高二语文试卷

答案:

一、

1、B(A.砌qìC.叨tāoD.螫shì)

2、A (B项,嘘—吁;C项,孽-蘖,胀—涨;D项,蔼—霭,其-齐)

3、D

4、B(A“呼之欲出”指画得十分逼真,一叫就会出来似的;B“口若悬河”:

讲起话来滔滔不绝,像瀑布不停地奔流倾泻。

形容能说会辩,说起话来没完没了。

C“瓜田李下”“瓜田不纳履,李下不整冠”:

比喻容易引起嫌疑的场合。

D、“芝兰玉树”比喻有出息的子弟。

)

5、D(A、语序不当,“虽然”放“全国”之前;B、缺少主语,“自”放“《百年孤独》”后;C、“能否”二对一照应不周)

6、C

7、D

A项考查选择问句,应该先逗号后问号,把前三个问号都改成逗号。

B项把《团结、友谊、交融、发展》中的书名号改为引号,因为这是一个主题,而非书籍名称;然后把“上海东方明珠电视塔”的引号去掉即可。

C项考查引号与句号的综合应用,应把最后的引号内句号放在引号外,因为引文只是这句话的一部分。

8、C

9、A

10、C

11、A

12、C

二、

13、C本题考查理解文中重要概念的含义的能力。

“道学家的‘道貌岸然’其实就是儒学创始人孔子要求的‘恭’”有误,从第三段“宋明以来,道学家们往往方巾葛袍,严于治家待人,不苟言笑,‘坐如尸,立如斋’,透出来一股僵腐之气,所谓‘道貌岸然’,指的就是这种形象”“表面上看,似乎是超凡脱俗的必然产物,事实上,它不仅扼杀了个性,而且,也从根本上与孔子‘因材施教’的精神相违背。

‘道貌岸然’,恰好是儒学走向僵化的标签”等句内容来看,道学家的“道貌岸然”和儒学的“恭”已是“貌合神离”了。

14.B本题考查筛选并整合文中信息的能力。

A项,“几乎所有的宗教”有误,文中主要论述了儒家相关的观点,第四段为进一步论述儒家的观点,又举了佛教的“定”加以比较,但并未言及其他宗教。

C项,“重要使命就是使人敬畏,从而达到修身养性,规范行为的目的”有误,第三段的有关论述意在说明道学家的“道貌岸然”与儒学的精神相背,是儒学走向僵化的标签。

D项“后来被儒家借用”有误,原文第四段为“宋儒忽然从先秦经典里找到一个‘敬’来解释修身的手段,很可能是受佛教重‘定’的影响”。

15.D本题考查分析概括作者文中的观点态度的能力。

从第二段“宋儒曾拿《礼》中‘执虚如执盈,入虚如有人’这两句话解释‘敬’”一句可知,“如果不理解‘恭敬’的准确意义,就会因为房间里没有人而掉以轻心,生出轻慢之心”与原文不符,更非作者的观点。

16、B

17、A“唱和的赠言”错,是诗集的序。

18、B雅:

美好,正确,规范

19、C(A将要B竟然C代词;副词,表猜测D……的原因)

20.

(1)我一向认为把死和生同等看待是荒诞的,把长寿和短命同等看待也是虚妄的。

(2)学田(收益)是用来供给祭祀仪式、培育人才的,怎么可以卖掉?

21.“飘忽的传说”是说自己的壮志没有实现,雄心已经被消磨,就像看远古传说般地看待曾经的壮志雄心,飘忽迷离。

22.

(1)插入回忆,叙述自己的亲身经历,书写月光下的恬静与诗意。

(2)更能凸显“我成了被月光遗忘的人”,衬托现在在城市“欣赏月光已经成了巨大的奢侈”失落苦闷之情。

(3)增加情感体验的真实性,更富感染力。

23.运用拟人和通感的手法,“碎片”一词就把视觉形象转化为触觉形象,形象可感;借助心理描写,生动形象地描绘出月光对五岁的“我”的关怀,表达了“我”在月光陪伴下的兴奋和快乐之情。

24.①主旨:

表达了亲近自然、追求诗意的美好愿望,及对都市远离自然的无奈和叹惋。

②感悟:

现在奔忙在喧嚣的城市,水泥高楼、灯红酒绿和繁忙工作遮掩了月光,让人徒生欣赏月光是“巨大的奢侈”之感,生活也远离了诗意。

我们应该让自己的灵魂栖诗意地栖居在大地上,不能因生活的喧嚣与繁乱而麻木了恬美与诗意的心。

三、

25.

(1)既来之,则安之;分崩离析;大动干戈;祸起萧墙(2分)

(2)不一样。

农民起义所提的“均”是“平均”之意,是站在穷人立场上提出的重新分配社会财富的纲领;而孔子所提的“均”是指“各安其分”,即各个等级得到各自该得的部分,是站在富人立场上提出的调和阶级矛盾的主张。

(3分)

26、略

四、

27、略

彻里,是燕只吉台氏人。

曾祖父太赤,曾任马步军都元帅,随元太祖平定中原,因为立有大功而被(元太祖)赐予徐州、邳州两州作为封地,彻里的曾祖父于是在徐州安下了家。

彻里少小丧父,母亲蒲察氏用读书作为培养方式来教育彻里。

至元十八年,元世祖召见彻里,彻里回答世祖的问题十分详备而且无懈可击,世祖对彻里很满意。

彻里侍从世祖征讨东北边境归朝时,借着机会向世祖进言说:

朝廷大军所经过的地方,老百姓无法承受大军的烦扰,老百姓(因此)受冻挨饿濒临死亡,(朝廷)应当加以救济施与。

世祖采纳了彻里的建议,于是根据爱害程度的差异分别赐给边境受害百姓粮食、布帛与牛马,受害百姓因为彻里此举而得以幸存的人很多。