现代主义绘画.docx

《现代主义绘画.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《现代主义绘画.docx(22页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

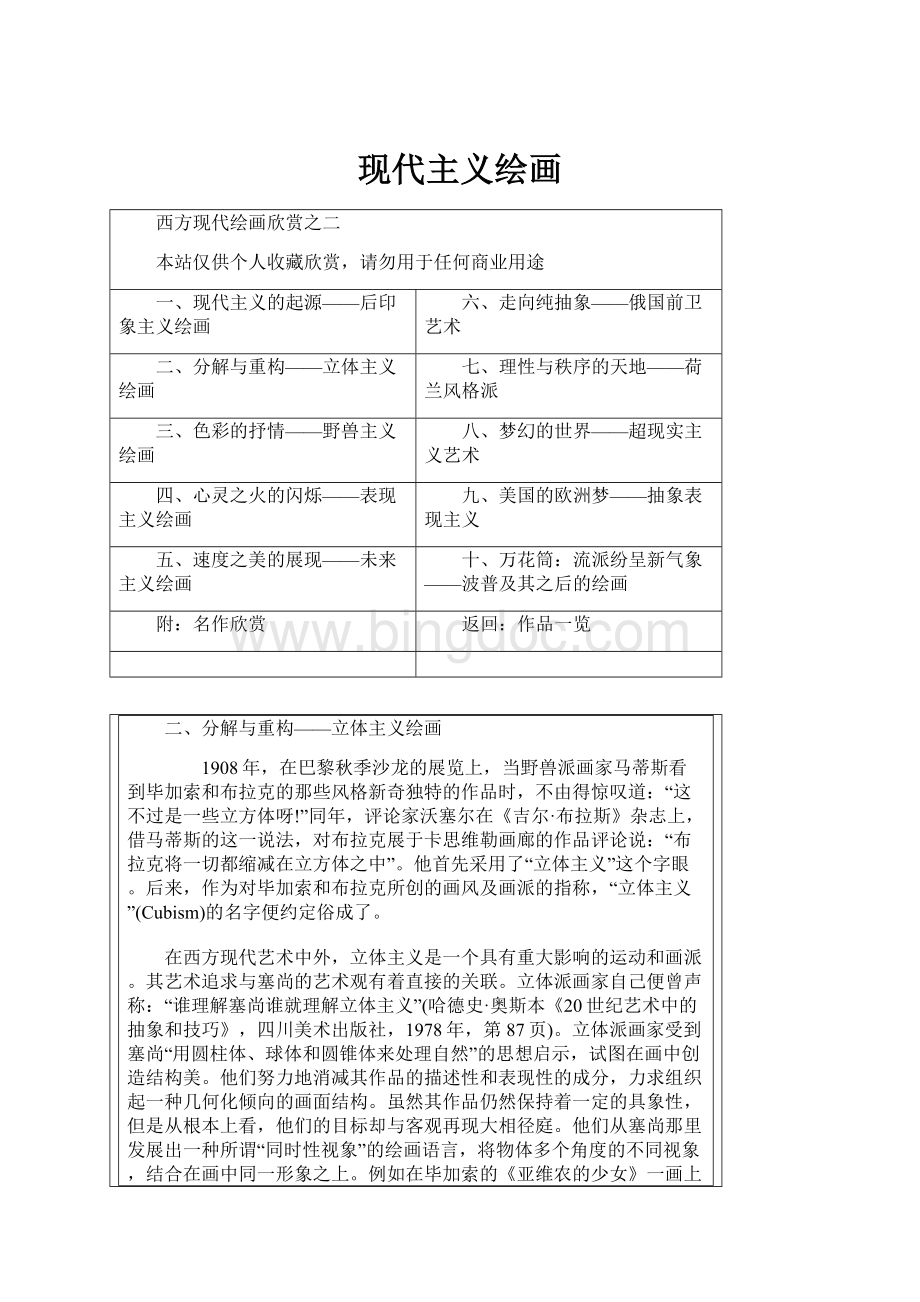

现代主义绘画

西方现代绘画欣赏之二

本站仅供个人收藏欣赏,请勿用于任何商业用途

一、现代主义的起源——后印象主义绘画

六、走向纯抽象——俄国前卫艺术

二、分解与重构——立体主义绘画

七、理性与秩序的天地——荷兰风格派

三、色彩的抒情——野兽主义绘画

八、梦幻的世界——超现实主义艺术

四、心灵之火的闪烁——表现主义绘画

九、美国的欧洲梦——抽象表现主义

五、速度之美的展现——未来主义绘画

十、万花筒:

流派纷呈新气象——波普及其之后的绘画

附:

名作欣赏

返回:

作品一览

二、分解与重构——立体主义绘画

1908年,在巴黎秋季沙龙的展览上,当野兽派画家马蒂斯看到毕加索和布拉克的那些风格新奇独特的作品时,不由得惊叹道:

“这不过是一些立方体呀!

”同年,评论家沃塞尔在《吉尔·布拉斯》杂志上,借马蒂斯的这一说法,对布拉克展于卡思维勒画廊的作品评论说:

“布拉克将一切都缩减在立方体之中”。

他首先采用了“立体主义”这个字眼。

后来,作为对毕加索和布拉克所创的画风及画派的指称,“立体主义”(Cubism)的名字便约定俗成了。

在西方现代艺术中外,立体主义是一个具有重大影响的运动和画派。

其艺术追求与塞尚的艺术观有着直接的关联。

立体派画家自己便曾声称:

“谁理解塞尚谁就理解立体主义”(哈德史·奥斯本《20世纪艺术中的抽象和技巧》,四川美术出版社,1978年,第87页)。

立体派画家受到塞尚“用圆柱体、球体和圆锥体来处理自然”的思想启示,试图在画中创造结构美。

他们努力地消减其作品的描述性和表现性的成分,力求组织起一种几何化倾向的画面结构。

虽然其作品仍然保持着一定的具象性,但是从根本上看,他们的目标却与客观再现大相径庭。

他们从塞尚那里发展出一种所谓“同时性视象”的绘画语言,将物体多个角度的不同视象,结合在画中同一形象之上。

例如在毕加索的《亚维农的少女》一画上,正面的脸上却画着侧面的鼻子,而侧面的脸上倒画着正面的眼睛。

一般说来,《亚维农的少女》是第一件立体主义的作品,而立体主义运动则通常可分为两个阶段。

一个阶段是1912年之前的所谓分析立体主义。

画家们继承塞尚对绘画结构进行理性分析的传统,试图通过对空间与物象的分解与重构,组建一种绘画性的空间及形体结构。

1912年以后,立体主义运动进入第二阶段,通常称为综合立体主义。

此时在画中色彩起了有力的作用,但形体仍然支离破碎,只是更大和更富于装饰性。

画家们新创出一种以实物来拼贴画面图形的艺术手法和语言,进一步加强了画面的肌理变化,并向人们提出了自然与绘画何者是现实,何者是幻觉的问题。

立体主义虽然是绘画上的风格,但对20世纪的雕塑和建筑也产生了深远的影响。

《亚维农的少女》,毕加索作,1907年,油画,244×厘米,纽约,现代艺术博物馆藏。

毕加索(PabloPicasso,1881—1973),是二十世纪西方最具影响力的艺术家之一。

他一生留下了数量惊人的作品,风格丰富多变,充满非凡的创造性。

毕加索生于西班牙的马拉加,后来长期定居法国。

他的父亲是一位艺术教师。

他自幼喜爱艺术,15岁时以优异成绩进入巴塞罗那美术学校,后来转入马德里圣费尔南多美术学院。

他于1900年来到法国巴黎,开始以极大的同情心描绘穷人的生活。

此时,他的作品充满悲剧性。

瘦削的形象和冷灰的蓝色调,使他的画上充满孤独和绝望、灾难与不幸的感觉。

人们把这一时期称为其创作的“蓝色时期”(1900—1904年)。

1904—1906年是毕加索创作生涯的“粉红色时期”。

他这一时期的作品以描绘马戏团人物为主,形象虽然忧郁,却并不孤寂。

1906年毕加索受到非洲原始雕刻和塞尚绘画影响,而转向一种新画风的探索。

于是,他画出了那幅具有里程碑意义的著名杰作——《亚维农的少女》。

这幅不可思议的巨幅油画,不仅标志着毕加索个人艺术历程中的重大转折,而且也是西方现代艺术史上的一次革命性突破,它引发了立体主义运动的诞生。

《亚维农的少女》始作于1906年,至1907年完成,其间曾多次修改。

画中五个裸女和一组静物,组成了富于形式意味的构图。

这幅画的标题是由毕加索的朋友安德鲁·塞尔曼所加,据说毕加索本人对之并不喜欢。

但不管怎样,这只不过是作品名称罢了。

在现代艺术中,标题与作品的相关性越来越小,画家们常常有意识地不以标题来说明作品的内容。

毕加索这幅《亚维农的少女》,想必亦是如此。

该画原先的构思,是以性病的讽喻为题,取名《罪恶的报酬》,这在最初的草图上一目了然;草图上有一男子手捧骷髅,让人联想到一句西班牙古老的道德箴言:

“凡事皆是虚空”。

然而在此画正式的创作过程中,这些轶事的或寓意的细节,都被画家一一去除了。

其最终的震撼力,并不是来自任何文学性的描述,而是来自它那绘画性语言的感人力量。

这幅画,可谓第一件立体主义的作品。

画面左边的三个裸女形象,显然是古典型人体的生硬变形;而右边两个裸女那粗野、异常的面容及体态,则充满了原始艺术的野性特质。

野兽派画家发现了非洲及大洋洲雕刻的原始魅力,并将它们介绍给毕加索。

然而用原始艺术来摧毁古典审美的,是毕加索,而不是野兽派画家。

在这幅画上,不仅是比例,就连人体有机的完整性和延续性,都遭到了否定。

因而这幅画(正如一位评论家所述),“恰似一地打碎了的玻璃”。

在这里,毕加索破坏了许多东西,可是,在这破坏的过程中他又获得了什么呢?

当我们从第一眼见到此画的震惊中恢复过来,便开始发现,那种破坏却是相当地井井有条:

所有的东西,无论是形象还是背景,都被分解为带角的几何块面。

我们注意到,这些碎块并不是扁平的,它们由于被衬上阴影而具有了某种三度空间的感觉。

我们并不总能确定它们是凹进去还是凸出来;它们看起来有的象实体的块面,有的则象是透明体的碎片。

这些非同寻常的块面,使画面具有了某种完整性与连续性。

从这幅画上,可看出一种在二维平面上表现三维空间的新手法,这种手法早在塞尚的画中就已采用了。

我们看见,画面中央的两个形象脸部呈正面,但其鼻子却画成了侧面;左边形象侧面的头部,眼睛却是正面的。

不同角度的视象被结合在同一个形象上。

这种所谓“同时性视象”的语言,被更加明显地用在了画面右边那个蹲着的形象上。

这个呈四分之三背面的形象,由于受到分解与拼接的处理,而脱离了脊柱的中轴。

它的腿和臂均被拉长,暗示着向深处的延伸;而那头部也被拧了过来,直楞楞地对着观者。

毕加索似乎是围着形象绕了180度之后,才将诸角度的视象综合为这一形象的。

这种画法,彻底打破了自意大利文艺复兴之始的五百年来透视法则对画家的限制。

毕加索力求使画面保持平面的效果。

虽然画上的诸多块面皆具有凹凸感,但它们并不凹得很深或凸很高。

画面显示的空间其实非常浅,以致该画看起来好象表现的是一个浮雕的图像。

画家有意地消除人物与背景间的距离,力图使画面的所有部分都在同一个面上显示。

假如我们对右边背景的那些蓝色块面稍加注意,便可发现画家的匠心独具。

蓝色,通常在视觉上具有后退的效果。

毕加索为了消除这种效果,便将这些蓝色块勾上耀眼的白边,于是,它们看上去就拼命地向前凸现了。

实际上,《亚维农的少女》是一个独立的绘画结构,它并不关照外在的世界。

它所关照的,是它自身的形、色构成的世界。

它脱胎于塞尚那些描绘浴女的纪念碑式作品。

它以某种不同于自然秩序的秩序,组建了一个纯绘画性的结构。

《卡思维勒像》,毕加索作,1910年,油画,100×61.5厘米,芝加哥,芝加哥艺术中心藏。

毕加索1909—1911年“分析立体主义”时期的绘画,进一步显示了对于客观再现的忽视。

这一时期他笔下的物象,无论是静物、风景还是人物,都被彻底分解了,使观者对其不甚了了。

虽然每幅画都有标题,但人们很难从中找到与标题有关的物象。

那些被分解了的形体与背景相互交融,使整个画面布满以各种垂直、倾斜及水平的线所交织而成的形态各异的块面。

在这种复杂的网络结构中,形象只是慢慢地浮现,可即刻间便又消解在纷繁的块面中。

色彩的作用在这里已被降到最低程度。

画上似乎仅有一些单调的黑、白、灰及棕色。

实际上,画家所要表现的只是线与线、形与形所组成的结构,以及由这种结构所发射出的张力。

这幅《卡思维勒像》,清楚显示了毕加索是怎样将这种分析立体主义的绘画语言,用于某个具体人物形象的塑造的。

令人费解的是,恰是在这种分解形象和舍弃色彩的极端抽象变形的描绘中,毕加索始终不肯放弃对于模特儿的参照。

为了画这幅画,他让他的这位老朋友卡思维勒先生耐着性子摆好姿势,在他的面前端坐了有二十次。

他不厌其烦地细心分解形体,从而获得一种似乎由层层交迭的透明色块所形成的画面结构。

画中色彩仅有蓝色、赭色及灰紫色。

色彩在这里只充当次要的角色。

虽然在线条与块面的交错中,卡恩维勒先生形象的轮廊还能隐约显现,然而人们却难以判断其与真人的相似性。

研究毕加索的最著名的专家罗兰·彭罗斯,在看了这幅画后,曾作过这样的评述:

“每分出一个面来,就导致邻近部分又分出一个平面,这样不断向后移动,不断产生直接感受,这使人想起水面上的层层涟漪。

视线在这些涟漪中游动,可以在这里和那里捕捉到一些标志,例如一个鼻子、两只眼睛、一些梳理得很整齐的头发、一条表链以及一双交叉的手。

但是,当视线从这一点转向那一点时,它会不断地感到在一些表面上游来游去的乐趣,因为这些表面正以其貌相似而令人信服……看到这样的画面,就会产生想象;这种画面尽管模棱两可,却似乎是真的存在,而在这种新现实的匀称和谐生命的推动下,它会满心欢喜地作出自己的解释。

”(文物出版社《毕加索》,1998年,第10页)

《瓶子、玻璃杯和小提琴》,毕加索作,1912年,炭笔色粉画,56.4x75厘米,斯德哥尔摩,现代艺术博物馆藏。

1912年起,毕加索转向其“综合立体主义”风格的绘画实验。

他开始以拼贴的手法进行创作。

这幅题为《瓶子、玻璃杯和小提琴》的作品,清楚地显示了这种新风格。

在这幅画上,我们可分辨出几个基于普通现实物象的图形:

一个瓶子、一只玻璃杯和一把小提琴。

它们都是以剪贴的报纸来表现的。

在这里,画家所关注的焦点,其实仍然是基本形式的问题。

但是,这个问题此时却是以一种全新的态度来对待。

在分析立体主义的作品中,物象被缩减到其基本原素,即被分解为许多的小块面。

毕加索以这些块面为构成要素,在画中组建了物象与空间的新秩序。

他通过并置和连接那些笔触短促而奔放的块面,获得一种明晰剔透的画面结构,反映了某种严格而理性的作画程序。

而如今,在综合立体主义的作品上,他所采取的恰是正好相反的程序。

他不再以现实物象为起点,将物象朝着基本原素去分解,而是以基本原素为起点,将基本的形状及块面转化为客观物象的图形。

这就是说,他在表现出瓶子、杯子及提琴之前,就已经把一个抽象的画面结构,组织和安排妥当了。

通过对涂绘及笔触的舍弃,他甚至获得一种更为客观的真实。

他采用报纸、墙纸、木纹纸,以及其他类似的材料,拼贴出不同形状的块面。

这些块面,一方面显示着画以外的那个世界,另一方面则以其有机的组合而显示出画的自身世界的统一性和独立性。

难怪他的画商及好友卡恩维勒会如此地评价他:

“即使没有摆弄画笔的本领,他也能搞出绝佳的作品。

”在这幅拼贴的画上,左边的一块报纸表示一只瓶子,那块印有木纹的纸,则代表着一把提琴。

而几根用木炭笔勾画的坚挺的线条,则使这种转换得以实现,并且将那些不相干的拼贴材料,纳入一个有机的统一体中。

这种拼贴的艺术语言,可谓立体派绘画的主要标志。

毕加索曾说:

“即使从美学角度来说人们也可以偏爱立体主义。

但纸粘贴才是我们发现的真正核心。

”在这种拼贴语言的运用中,毕加索显然比别的立体派画家(如布拉克、格里斯等)更为大胆和富于幻想。

别的画家在拼贴不同的纸片时,多少要顾及到是否符合现实逻辑的问题,他们总是把木纹纸限于表示木质的物品(如桌子、吉他)。

而毕加索则全然摆脱这种约束。

在他的画上,一张花纹墙纸可用来表现桌面,一张报纸也可剪贴成小提琴。

毕加索曾在与弗朗索瓦·吉洛的交谈中,阐述了他对于拼贴的看法:

“使用纸粘贴的目的是在于指出,不同的物质都可以引入构图,并且在画面上成为和自然相匹敌的现实。

我们试图摆脱透视法,并且找到迷魂术(trompeL'esprit)。

报纸的碎片从不用来表示报纸,我们用它来刻画一只瓶子、一把琴或者一张面孔。

我们从不根据素材的字面意义使用它,而是脱离它的习惯背景,以便在本源视觉形象和它那新的最后定义之间引起冲突。

如果报纸碎片可以变成一只瓶子,这就促使人们思考报纸和瓶子的好处。

物品被移位,进入了一个陌生的世界,一个格格不人的世界。

我们就是要让人思考这种离奇性,因为我们意识到我们孤独地生活在一个很不使人放心的世界。

”(弗朗索瓦·吉洛等《情侣笔下的毕加索》,天津人民出版社,1988年,第60页)

《格尔尼卡》,毕加索作,1937年,布面油画,305.5×782.3厘米,普拉多博物馆藏。

油画《格尔尼卡》,是毕加索作于30年代的一件具有重大影响及历史意义的杰作。

此画是受西班牙共和国政府的委托,为1937年在巴黎举行的国际博览会西班牙馆而创作。

画中表现的是1937年德国空军疯狂轰炸西班牙小城格尔尼卡的暴行。

作为一个具有强烈正义感的艺术家,毕加索对于这一野蛮行径表现出无比的愤慨。

他仅用了几个星期便完成这幅巨作,作为对法西斯兽行的遣责和抗议。

毕加索虽然热衷于前卫艺术创新,然而却并不放弃对现实的表现,他说:

“我不是一个超现实主义者,我从来没有脱离过现实。

我总是待在现实的真实情况之中。

”这或许也是他选择画《格尔尼卡》的一个重要原因吧。

然而他此画的对于现实的表现,却与传统现实主义的表现方法截然不同。

他画中那种丰富的象征性,在普通现实主义的作品中是很难找到的。

毕加索自己曾解释此画图像的象征含义,称公牛象征强暴,受伤的马象征受难的西班牙,闪亮的灯火象征光明与希望……。

当然,画中也有许多现实情景的描绘。

画的右边,一个妇女怀抱死去的婴儿仰天哭号,她的下方是一个手握鲜花与断剑张臂倒地的士兵。

画的左边,一个惊慌失措的男人高举双手仰天尖叫,离他不远处,那个俯身奔逃的女子是那样地仓惶,以致她的后腿似乎跟不上而远远落在了身后。

这一切,都是可怕的空炸中受难者的真实写照。

画中的诸多图像反映了画家对于传统绘画因素的吸收。

那个怀抱死去孩子的母亲图像,似乎是源自哀悼基督的圣母像传统;手持油灯的女人,使人联想起自由女神像的造型;那个高举双手仰天惊呼的形象,与戈雅画中爱国者就义的身姿不无相似之处;而那个张臂倒地的士兵形象,则似乎与意大利文艺复兴早期某些战争画中的形象,有着姻亲关系。

由此可以看出,毕加索不仅是一位富于叛逆精神的大胆创新者,同时也是一位尊崇和精通传统的艺术家。

乍看起来,这幅画在形象的组织及构图的安排上显得十分随意,我们甚至会觉得它有些杂乱。

这似乎与轰炸时居民四散奔逃、惊恐万状的混乱气氛相一致。

然而,当我们细察此画,却发现在这长条形的画面空间里,所有形体与图像的安排,都是经过了精细的构思与推敲,而有着严整统一的秩序。

虽然诸多形象皆富于动感,可是它们的组构形式却明显流露出某种古典意味。

我们看见,在画面正中央,不同的亮色图像互相交叠,构成了一个等腰三角形;三角形的中轴,恰好将整幅长条形画面均分为两个正方形。

而画面左右两端的图像又是那样地相互平衡。

可以说,这种所谓金字塔式的构图,与达芬奇(最后的晚餐)的构图,有着某种相似的特质。

另外,全画从左至右可分为四段:

第一段突出显示了公牛的形象;第二段强调受伤挣扎的马,其上方那盏耀眼的电灯看起来好似一只惊恐、孤独的眼睛;第三段,最显眼的是那个举着灯火从窗子里伸出头来的“自由女神”;而在第四段,那个双臂伸向天空的惊恐的男子形象,一下于就把我们的视线吸引,其绝望的姿态使人过目难忘。

毕加索以这种精心组织的构图,将一个个充满动感与刺激的夸张变形的形象,表现得统一有序,既刻画出丰富多变的细节,又突出与强调了重点,显示出深厚的艺术功力。

在这里,毕加索仍然采用了剪贴画的艺术语言。

不过,画中那种剪贴的视觉效果,并不是以真正的剪贴手段来达到的,而是通过手绘的方式表现出来。

那一块叠着另一块的“剪贴”图形,仅限于黑、白、灰三色,从而有效地突出了画面的紧张与恐怖气氛。

《埃斯塔克的房子》,布拉克作,1908年,布面油画,73×59.5厘米,波恩艺术博物馆藏。

在立体主义画家中,乔治·布拉克(GeorgesBraque,1882—1963)的影响,实际上并不比毕加索小。

他与毕加索同为立体主义运动的创始者,并且,“立体主义”这一名称还是由他的作品而来。

另外,立体主义运动中有多项创新也皆是由他作出,例如,将字母及数字引入绘画、采用拼贴的手段,等等。

布拉克的作品多数为静物画和风景画,画风简洁单纯,严谨而统一。

“他比所有其他的立体派画家更多地带来不可缩减的具体和一针见血的分析,带来少有的和谐色彩和他的任何同伴都无能为力的典雅流畅的线条”。

(雷蒙·柯尼亚等合著《现代绘画辞典》,人民美术出版社,1991年,第40页)。

布拉克出生于塞纳河畔阿尔让特伊的一个漆工家庭,其父亲和祖父都是业余画家,这使他自幼便对绘画产生浓厚的兴趣。

1893年,布拉克全家移居勒阿弗尔,不久他便在当地一所美术学校学习。

1902年,他进入巴黎美术学校,受到博纳的指导,后又转入安贝尔学院。

他于1904年创办了自己的画室。

1905年在参观了秋季沙龙之后,他对野兽派绘画产生浓厚兴趣,遂在以后两年中参加了野兽派绘画运动。

不过,他的作品却以其“安祥如歌一样”的基调,与那种色彩强烈、笔法奔放而令人兴奋的地道的野兽派作品风格迥异。

“他的性情极为平稳,因而不滥用野兽派画家陶醉其中的自由。

”(雷蒙·柯尼亚等合著(现代绘画辞典),人民美术出版社,1991年,第39页)。

1907年,他与毕加索相识,深为其作品《亚维农的少女》所倾倒,两人遂成为至交,共同筹划起立体主义运动。

1908年,布拉克来到埃斯塔克。

那儿是塞尚晚期曾画出许多风景画的地方。

在那里,布拉克开始通过风景画来探索自然外貌背后的几何形式。

其《埃斯塔克的房子》,便是当时的一件典型作品。

在这幅画中,房子和树木皆被简化为几何形。

这种表现手法显然来源于塞尚。

塞尚把大自然的各种形体归纳为圆柱体、锥体和球体,布拉克则更加进一步地追求这种对自然物象的几何化表现。

他以独特的方法压缩画面的空间深度,使画中的房子看起来好似压偏了的纸盒,而介于平面与立体的效果之间。

景物在画中的排列并非前后叠加,而是自上而下地推展,这样,使一些物象一直达到画面的顶端。

画中的所有景物,无论是最深远的还是最前景的,都以同样的清晰度展现于画面。

由于布拉克作此画的那个阶段,画风明显流露出塞尚的影响,因而,这一阶段又被称作“塞尚式立体主义时期”。

《曼陀铃》,布拉克作,1909—1910年,布面油画,79—59厘米,伦敦,泰特艺术博物馆藏。

布拉克和毕加索在分析立体主义时期所作的作品,风格非常接近,以致于摆在一起难辨孰人所为。

这在艺术史上是极其少见的现象。

两人不仅画法相同,而且所选题材也十分相似。

他们都偏爱画乐器。

布拉克喜爱音乐,所以乐器和乐谱在其作品中尤为多见。

这幅作于1909—1910年的油画《曼陀铃》,是布拉克分析立体主义时期的一件代表作。

而在同一时期,毕加索的画中也曾出现这种乐器。

据说,立体派画家对于曼陀铃这一题材的偏爱,在很大程度上是受当时著名诗人马拉美(Mallarme)的影响。

在马拉美的诗作中,曼陀铃是一种最受偏爱的象征物,具有多重的隐喻。

它由于自身能够奏出音乐,面被当作艺术创造的象征,同时,又因其状似女性的子宫,而被视为一种类似的创造之暗示。

不过,对于立体派画家说来,马拉美的影响,与其说是在于他的将乐器作为题材的选择,不如说是在于其诗歌创作中分解与重构的艺术技巧。

立体派画家将客观的物象分解,并将分解的碎块在画中重新组构。

这里多少有马拉美的影响。

相对说来,布拉克在画中对于物象的分解,要比毕加索更加极端。

他多数是在静物画中进行这种分析形体的实验。

这也许是因为静物画对他说来较少约束之故。

在《曼陀铃》这幅静物画中,那个被形与色的波涛团团包围的乐器,隐没在块面、色彩与节奏的振颤中,所有要素都与那具有音响特质的阴影、光线、倒影等产生共鸣。

整个画面布满形状各异的几何碎块,我们几乎找不到一点空着的地方,也找不到一点不具动感的区域。

那四处弥漫的光,那些朝着这个或那个方向倾斜的块面,相互之间彼此呼应。

正如布拉克在一本书中所描述的那样:

“回声应随着回声,所有一切都发出了共鸣”。

而真正能够使众多视觉要素统一起来的,则要算是画面中心的曼陀铃上那个圆孔;这个深色的图形也是画中所有交叉的斜线所交会的中心。

从而,这幅画的生命力便是由两种不同方向的运动所派生:

一是向上的运动;一是旋转的运动。

画中的色彩,仍象他早期作品的色彩那样简单,不过,在不失其纯朴特质的基础上,显得更加明快和富于变化。

《单簧管》,布拉克作,1913年,布面油画、拼贴,95.3×120.3厘米,纽约,私人收藏。

1910年,布拉克曾在一幅题为《小提琴及水罐》的静物画上端,以逼真画法画了一颗钉子,从而使这幅画看上去象似挂在这钉子上一般。

当时报界曾对此大肆攻击。

然而这一创举却受到立体派画家的效仿。

此后,布拉克又将字母及数字作为母题引入画面,还在画中画出足以乱真的假木头和假大理石。

再到后来,他索性更进一步,直接把真实的东西(通常是纸片、木片等)拼贴到画面上去。

这样,便诞生了拼贴这一综合立体主义的绘画语言。

布拉克的拼贴画创作,是从1912年开始的。

他试图通过一系列拼贴而成的抽象图形,来强化画面的构成效果。

他的制作过程越来越简洁、大胆,作品的效果也愈加直接、明了。

他从抽象起步,再慢慢地转向具象,在交迭的抽象图形中寻找他的主题。

他的拼贴,除了采用纸片外,很少采用其他材料。

这种往往被人们视为不具有艺术品质的材料,却给布拉克的“建筑性绘画”创作,带来极大的便捷。

布拉克作于1913年的《单簧管》,是他的拼贴代表作。

他以木纹纸、报纸及有色纸,在画面的中央拼贴出一组简洁的形状,并以铅笔在这组形状的周围勾画出线条和阴影。

在这里,客观的物象与主观创造的成分相互融合,从而产生一种虽使人意外却又令人信服的造型价值和亲切感。

在这个朴素而严谨的画面结构中,每一视觉要素,无论是不同的纸片还是轻淡勾画的线条,都成为一种符号。

那些线条使剪贴的图形获得某种依托和含义,甚至还能让人从中感悟到某种精神内涵。

通过拼贴,艺术家将一些似已被人忘却的表现因素,尤其是对材料及色彩的审美感受,向观者昭示。

这显然与分析立体主义的风格大异其趣。

这件作品,也显示了布拉克那惊人的控制和处理画面空间的本领。

如果说,其分析立体主义作品中的空间处理,所显示的是动感与生机,那么在如今这种所谓综合立体主义的探索中,其画面的组合则呈现了一种奇特而稳定的静态趋势。

画中所有的图形,均朝画面的中心汇聚。

画家以一根虽然轻淡却十分肯定的线条,环抱那组以纸片拼贴而成的图形,从而进一步强化了画面的向心力,这一向心力有效地阻挡了所有可能超越其限制的运动,使任何似将越出其力场的细节,都返转回来。

《三个女子》,莱热作,1921年,布面油画,183.5×251.5厘米,纽约,现代艺术博物馆藏。

虽然,在立体主义运动中,莱热并不是完全置身其中的人物,但他无疑是该流派的一个核心者,他的那些无论在主题还是在形象上都与现代工业文明有着紧密联系的绘画作品,造型清晰,色彩鲜明,在立体派绘画中别具一格。

莱热(FernandLeger,1885-1955)出生于阿尔让当,少年时曾做过建