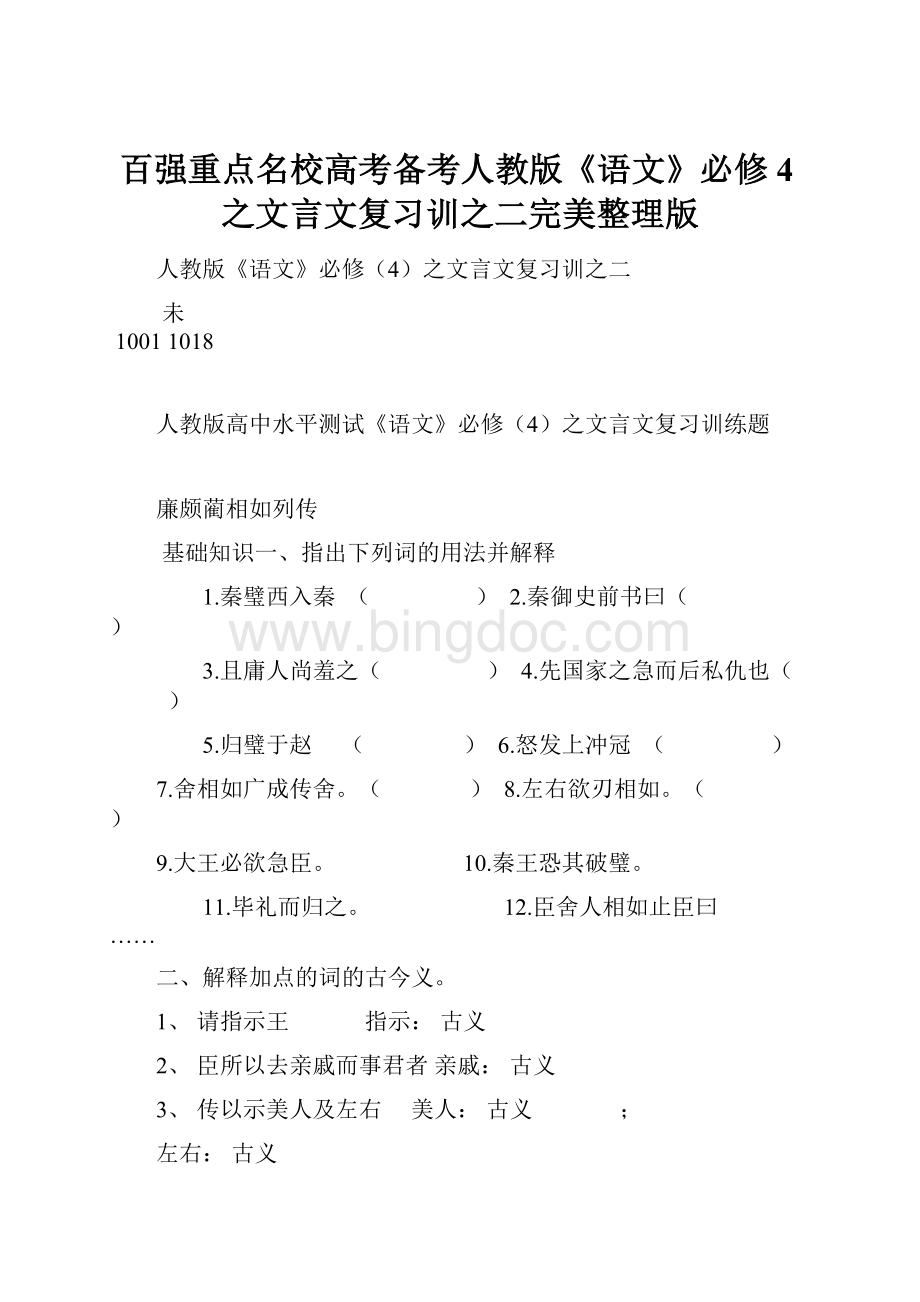

百强重点名校高考备考人教版《语文》必修4之文言文复习训之二完美整理版.docx

《百强重点名校高考备考人教版《语文》必修4之文言文复习训之二完美整理版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《百强重点名校高考备考人教版《语文》必修4之文言文复习训之二完美整理版.docx(10页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

百强重点名校高考备考人教版《语文》必修4之文言文复习训之二完美整理版

人教版《语文》必修(4)之文言文复习训之二

未

10011018

人教版高中水平测试《语文》必修(4)之文言文复习训练题

廉颇蔺相如列传

基础知识一、指出下列词的用法并解释

1.秦璧西入秦 ( ) 2.秦御史前书曰( )

3.且庸人尚羞之( ) 4.先国家之急而后私仇也( )

5.归璧于赵 ( ) 6.怒发上冲冠 ( )

7.舍相如广成传舍。

( ) 8.左右欲刃相如。

( )

9.大王必欲急臣。

10.秦王恐其破璧。

11.毕礼而归之。

12.臣舍人相如止臣曰……

二、解释加点的词的古今义。

1、请指示王 指示:

古义

2、臣所以去亲戚而事君者亲戚:

古义

3、传以示美人及左右 美人:

古义 ;

左右:

古义

三、文言文中常见的特殊句式有A判断句、B被动句、C宾语前置句、D定语后置句、E介词结构后置句等。

请指出下列各句属何种句式。

1.求人可使报秦者( ) 2.和氏璧,天下所共传宝也( )

3.臣恐见欺于王而负赵( ) 4.大王见臣列观 ( )

5.徒见欺 ( ) 6.以勇气闻于诸侯( )

7.何以知之 ( ) 8.而君幸于赵王 ( )

四、请给下列各句补出省略的成分,并写出具体内容。

1.请奏盆缶瓦( )秦王 2.相如闻( )不肯与( )会

3.公之视廉将军孰与秦王( )4.( )卒相与欢,为刎颈之交

5.今君乃亡( )赵走( )燕

五、下列词有多种解释,根据句子的内容选一种恰当的解释,填入括号。

1.拜:

.

(1)拜( )为上卿。

(2)拜( )送书于庭。

2.见:

(1)欲予秦,秦城恐不可得,徒见( )欺。

(2)秦王坐章台见( )相如。

(3)才美不外见( )。

3.徒:

(1)我为赵将,有攻城野战之大功,而蔺相如徒( )以口舌为劳,而位居我上。

(2)召令徒( )属曰…… (3)徒( )见欺。

4.因:

(1)不如因( )而厚遇之。

(2)相如因( )持璧却立。

(3)因( )宾客至蔺相如门谢罪。

5.幸:

(1)君幸( )于赵王。

(2)则幸( )得脱矣。

(3)大王亦幸( )赦臣。

(4)幸( )来告语之。

6.负:

(1)均之二策,宁许以负( )秦曲。

(2)秦贪,负( )其强。

(3)相如度秦王虽斋,决负( )约不偿城。

(4)臣诚恐见欺于王而负( )赵。

(5)廉颇闻之,肉坦负( )荆……

(6)胜负( )未定。

7.请:

⑴.璧有瑕,请指示王( )

⑵.秦王窃闻赵王好音,请奏瑟( )

⑶.诸将请所之( )

六、文学常识:

填空。

《史记》是我国历史上第一部 通史,又名《太史公书》。

它记载了从传说中的 到 时共约 的历史,鲁迅先生评之为“ ”。

全书体例包括 、 、 、 、 五部分,共 篇。

,字 ,是 朝伟大的 家、 家

七、阅读下面的文字,回答后面的问题。

于是舍人相与谏曰:

“臣所以去亲戚而事君者,徒慕君之高义也。

今君与廉颇同列,廉君宣恶言,而君畏匿之,恐惧殊甚。

且庸人尚羞之,况于将相乎!

臣等不肖,请辞去。

”蔺相如固止之,曰:

“公之视廉将军孰与秦王?

”曰:

“不若也。

”相如曰:

“夫以秦王之威,而相如廷叱之,辱其群臣。

相如虽驽,独畏廉将军哉?

顾吾念之,强秦之所以不敢加兵于赵者,徒以吾两人在也。

今两虎共斗,其势不俱生。

吾所以为此者,以先国家之急而后私仇也。

”

1.对下列句子中加点的词语,解释不正确的一项是( )

A.于是舍人相与谏曰 相与:

共同,一齐。

B.徒慕君之高义也高义:

高尚的品德。

C.臣等不肖 不肖:

不能理解。

D.其势不俱生 俱生:

共同生存。

2.对“所以”的用法归类正确的一项( )

①臣所以去亲戚而事君者,徒慕君之高义也。

②故释先王之成法,而法其所以为法

③强秦之所以不敢加兵于赵者 ④吾所以为此者,以先国家之急而后私仇也

⑤师者,所以传道授业解惑也 ⑥夫仁义辩智,非所以持国也

A.①②④∕③⑤⑥ B.①③⑤∕②④⑥

C.①②③∕④⑤⑥ D.①③④∕②⑤⑥

3.对“之”和“而”的用法判断正确的一项( )

①公之视廉将军孰与秦王 ③而相如廷叱之

②强秦之所以不敢加兵于赵者 ④以先国家之急而后私仇也

A.①②相同,③④相同 B.①②相同,③④不同

C.①②不同,③④相同 D.①②不同,③④不同

4.对“相如虽怒,独畏廉将军哉?

”理解正确的一项是( )

A.相如虽然胆小怕事,难道单单怕廉将军吗?

B.相如虽然愚劣无能,难道单单怕廉将军吗?

C.相如即使胆小怕事,难道却只怕廉将军吗?

D.相如即使愚劣无能,难道却只怕廉将军吗?

5.下列句子按分句间语意关系编为四组,正确的一组是( )

①臣等不肖,请辞去 ②且庸人尚羞之,况于将相乎

③夫以秦王之威,而相如廷叱之 ④今两虎共斗,其势不俱生

A.①]②I③I④ B.①④I②I③ C.①I②③I④ D.①③I②I④

6.关于舍人们与蔺相如的谈话,理解不正确的一项是( )

A.舍人们认为蔺相如胆小怯懦,蔺相如举廷叱秦王的事,证明自己并不缺乏勇气。

B.舍人们觉得蔺相如的避让有辱身份,蔺相如的回答表现了以国事为重的高风亮节。

C.舍人们以辞去为由劝谏蔺相如,蔺相如用有理有据的一席话来消除舍人们的误解。

D.舍人们的劝谏是心胸狭隘的,蔺相如的话表现出他先处理国事再计较私仇的胸怀。

7.翻译下列语句

(1)公之视廉将军孰与秦王?

译文:

(2)吾所以为此者,以先国家之急而后私仇也。

译文:

(3)均之二策,宁许以负秦曲。

译文:

(4)计未定,求人可使报秦者,未得。

译文:

(5)何者?

严大国之威以修敬也。

译文:

(6)臣以为布衣之交尚不相欺,况大国乎?

译文:

高中水平测试《语文》必修(4)之文言文复习训练题参考答案

柳永词两首

一、1.①无绪:

没有心思,意思是心情不好。

②暮霭:

傍晚的云气。

③.经年:

一年。

④风情,深情密意。

2.①柳永 婉约②多情自古伤离别,更那堪冷落清秋节③今宵酒醒何处?

杨柳岸晓风残月。

④跟情人难舍难分 3.A 4.C

二、1.烘托望海楼的高峻。

由注解可知,“铁瓮”即望海楼的所在地镇江的古称。

诗歌以“望

海楼”为题,开篇却不直接写楼,而是先写楼所踞的城池,写铁瓮城高耸云间,临近青天;再写百尺高楼盘踞其上,前后勾连,飘飘欲飞。

这样可以进一步突出望海楼的高峻挺拔。

2.空间,时间。

颔联两句写昼夜奔涌着的江水发出的响声、穿行在江水之上的片片征帆,以及由此而引发的诗人独特的感想,都是诗人的亲闻、亲见、亲感。

加上“三峡”、“六朝”,使江声带着三峡的崔巍,帆影映着六朝的繁荣,景和情就一下子就脱开了眼前的实境,空间和时间大大扩展。

3.本题正确答案为B项。

望海楼下临大江,昼夜奔涌的江水发出的声音,传到诗人的耳际,触发了诗人挥笔作诗的雅兴,但诗人却说江声流到了笔底;江上片片征帆映入眼帘,又引起了举樽饮酒的豪情,但诗人却说帆影落到樽前,可谓妙趣横生。

B项完全是望文生义。

4.答案要点:

①色彩(红、白),②声音(画角),③动态(催、起)。

颈联写登高望

远所见的景色,写到红日、白烟(色彩),写到画角的声响(声音),还写到了红日西沉、白烟升腾时的动态(动态),构成了一幅隽美淡远的美丽图景。

三、1.“昨夜西风凋碧树。

独上高楼,望尽天涯路。

”此第一境也。

“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。

”此第二境也。

“众里寻他千XX,回头蓦见,那人正在,灯火阑珊处。

”此第三境也。

2.

(1)从“不悔”入手结合全词分析坚贞(执着、挚诚等),意合即可。

(只有“坚贞”、

“执着”、“志诚”等表述没有结合原词句具体分析,不算全对;结合了原词句具体分析才算全对)

(2)从“憔悴”入手,扣“春愁”分析“愁绪”(思归、思念等),意合即可。

(只有“愁绪”等表述没有结合原词句具体分析,不算全对;结合了原词句具体分析才算全对)(3)两点要融合起来,并结合原词句进行了具体分析。

苏轼词两首一、1.D(“人生如梦”一句貌似超脱,实是无可奈何的感叹。

“人生如梦”是消极的,同前面的追慕古人的豪情放在一起,说明思想上的矛盾。

)

2.C 3.C 4.C “卷”并非是拟人手法。

5.看破红尘,借酒浇愁,感慨自己年华已逝,功业未成,以此寻求解脱。

6.写赤壁雄奇惊骇之景,在于衬托当年古战场战斗之激烈,而这又是为了衬托英雄人物。

二、1.“莫听”表现了在风雨面前毫不在乎的态度,从而反映出旷达的处世态度;“何妨”更小写出在风雨面前还要吟咏着诗句悠然信步,更隐含了对自然风雨和生活厄运的挑战。

2.风雨借自然界的风雨比喻和象征人生的坎坷。

在常人所认为的悲喜之中,却认为不管是风吹雨打还是阳光普照,一旦过去都成为虚无。

这恰恰反映了“不以物喜,不以己悲”的超脱人生态度。

在遭受挫折时,不悲观失望;在境遇顺达时也不要沾沾自喜,要永远保持自己内心的平静和超脱。

3.词人是一个吟啸徐行、拄着竹杖、穿着草鞋、顶风冒雨、不畏艰难、镇定从容、旷达乐观的形象。

4.词中记叙了途中遇雨的生活小事,描写了“春风”“山头斜照”等雨后天晴的平常自然之景,但在这些简朴的描述中却表现了无论人生遭遇多少苦难,只要坦然面对,一切苦难都将成为过去的人生哲理。

三、1.C 2.A 没有外体刻画孙权出猎的英雄形象。

打猎的是诗人自己。

3.猎狗;鹰。

4.表示保卫边疆打击敌人的决心。

5.孙权:

以孙权自比,表现自己的豪气;冯唐:

表示希望朝廷委以重任,到边疆去抗敌。

6.狂。

①出猎的雄姿。

②出猎的阵营、场面;③出猎的豪情。

7.这首词的词眼是“狂”字。

它既是词人外在形象的集中体现,更是词人内在感情的高度概括。

比如上阕描绘的心态、举止(老夫聊发少年狂,亲射虎、看孙郎;牵黄,擎苍),下阕刻画的胸怀、气概(遣冯唐、射天狼)无不由“狂”生发开来。

(“外在形象”、“内在感情”两点,都要答出来。

)

辛弃疾词两首一、1.C(借刘义隆北伐兵败之事,反映虽积极主张抗金,但又必须有充分准备,切不可盲目草率的观点) 2.C(“力不从心”不当)

3.C(所抒之情不同,而怀古的角度和写景的角度也不同。

苏词以赞美角度描写赤壁之战,缅怀周瑜,抒发渴望建功立业,壮志难酬的感情,辛词表达对庸懦统治者的不满。

)

4.表现对英雄业绩的向往,慨叹恢复中原的壮志未酬。

同时也暗讽南宋王朝无能。

5.沦陷区人们安于异族统治,忘了亡国之之恨,对南宋王朝长期不能收复中原深表痛心。

6.借廉颇故事流露了壮志未酬,怀才不遇的苦闷。

7.四十三年前,淮南东路一带曾经是烽烟遍地的抗金战场。

二、1.C 2.B 3.《摸鱼儿》分析时应扣住“含蓄委婉”。

《永遇乐》分析时可抓住视野开阔、气象恢宏、悲壮慷慨诸特点中一点或几点进行分析。

凡能结合诗句说出两首词风格的不同,言之成理,自圆其说,语句通顺,即可给满分。

三、1.闲意态。

(“闲”、“闲意”也可以)

2.不一致。

一方面描写农村图景,生机勃勃,闲适古朴。

充满喜爱之情;另一方面通过“白发”“无奈”等词语,流露出苦闷和感伤之情。

李清照词两首

一、1.无法把愁绪排遣的苦况。

2.叠字 由愁惨而凄厉 婉约

3.深刻的时代和社会的根源。

4.B 5.C

二、l.①自感惭愧比不上;②力求想胜过她。

2.香炉飘出的香烟。

3.菊花。

4.瘦;愁;闷郁。

5.①知否?

应是绿肥红瘦。

②欲语泪先流

三、1.C 2.A

3.“九万里风鹏正举'借用典明确主旨,展示在困顿、苦闷中以鹏鸟为鉴的决心和气概。

行文,以“九万里风鹏正举”呼应上文“谩有惊人句”,并以其气概引出“蓬舟吹取三山去”这样的生活理想,使上下文承接紧凑自然。

廉颇蔺相如列传

一、1.西名→状向西2.前名→动 走向前3.羞动→意动以……为羞4.先/后形→意动以……为先(后)5.归动→使动使……归去 6.上名→状向上7.名词→动词安置8.名词→动词杀 9.急臣→使动,使我急→逼急了我。

10.破璧→使动,使璧破→把璧撞碎。

11.归之→使动,使之归→让他回去了。

12.止臣→使动,使我停止→阻止我。

二、1、指示:

指点给……看;2、亲戚:

父母家人;3、美人:

文中指秦王的姬妾;左右:

文中指近臣,近侍

三、1.D定语后置句2.A判断句3.B被动句4.E介词结构后置句5.B被动句6.E介词结构后置句7.C宾语前置句8.B被动句

四、1.介词,于(给)2.宾语,这件事;介宾短语的宾语,廉颇3.谓语,厉害4..主语,廉颇和蔺相如5.介词,从;介词,到

五

(1)授官

(2)叩拜 2:

(1)被

(2)接见(3)呈现 3:

(1)只是

(2)部下(3)白白地

4:

(1)趁此

(2)于是(3)借助 5:

(1)宠爱

(2)侥幸(3)幸而(4)希望 6:

(1)担负

(2)倚仗(3)违背(4)辜负(5)背(6)败 7:

(1)请允许我

(2)请你(3)请示

六、纪传体 黄帝 汉武帝 3000 史家之绝唱,无韵之离骚 本纪、世家、列传、表、书、130 司马迁子长 西汉史学 文学 思想

七、1.C 2.D 3.B 4.B 5.A 6.D

7.①你们看廉将军与秦王相比哪个厉害?

②我之所以这样做,是以国家之急为先而以私仇为后啊!

③比较这两种对策,宁可答应秦的请求而让它负理亏的责任。

④主意拿不定,想找个可以派遣去回复秦国的人,又找不到。

⑤这是为什么?

为的是尊重大国的威望而表示敬意。

⑥但是我认为平民之间的交往,尚且不相互欺骗,何况是大国之间的交往呢!