六年级上学期古诗名言总复习.docx

《六年级上学期古诗名言总复习.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《六年级上学期古诗名言总复习.docx(18页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

六年级上学期古诗名言总复习

六年级古诗名言总复习

一单元

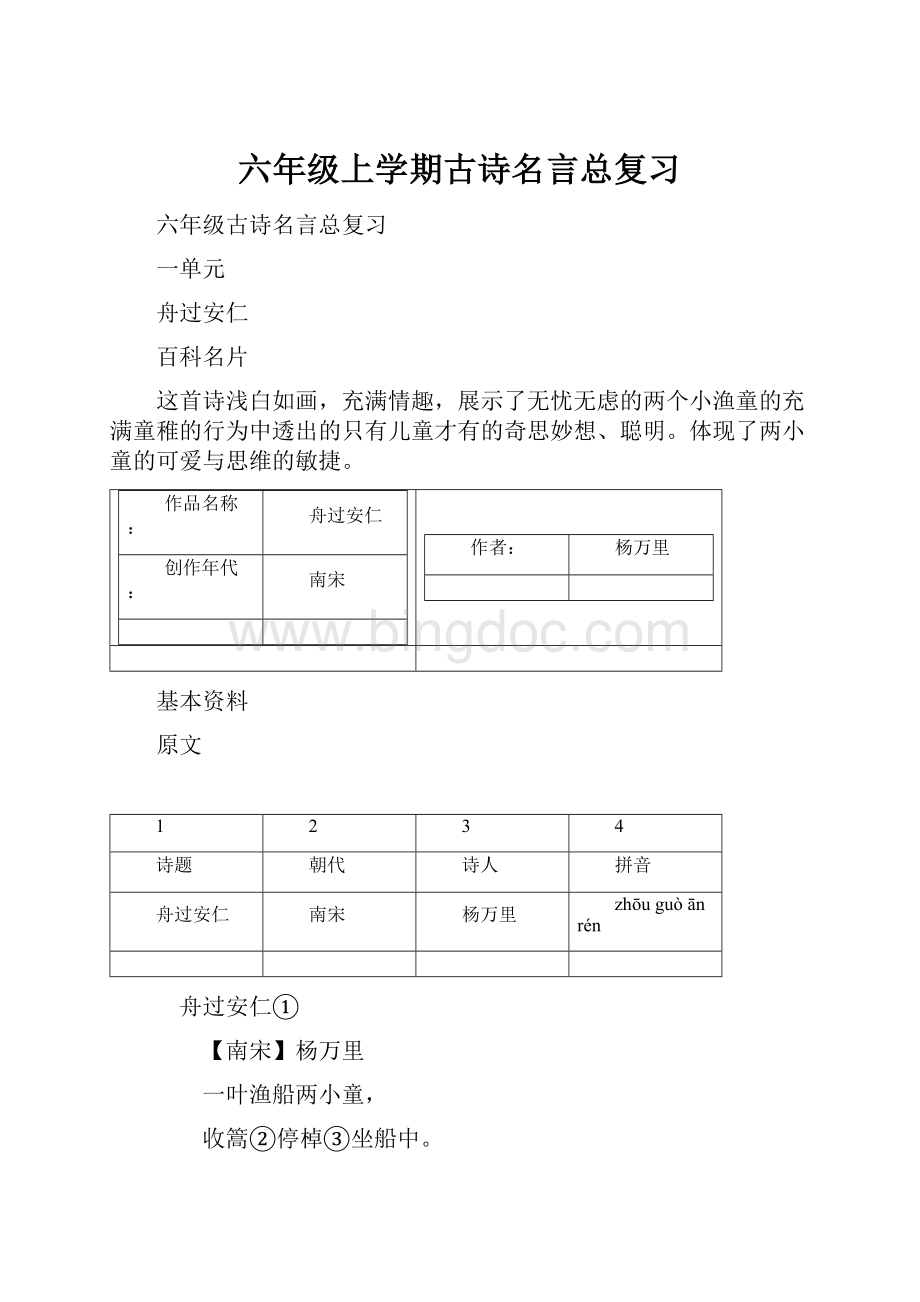

舟过安仁

百科名片

这首诗浅白如画,充满情趣,展示了无忧无虑的两个小渔童的充满童稚的行为中透出的只有儿童才有的奇思妙想、聪明。

体现了两小童的可爱与思维的敏捷。

作品名称:

舟过安仁

创作年代:

南宋

作者:

杨万里

基本资料

原文

1

2

3

4

诗题

朝代

诗人

拼音

舟过安仁

南宋

杨万里

zhōuguòānrén

舟过安仁①

【南宋】杨万里

一叶渔船两小童,

收篙②停棹③坐船中。

怪生④无雨都张伞,

不是遮头是使风⑤。

词义

①安仁:

县名。

诗中指江西省余江县,在湖南省东北部,民国时因与湖南安仁县同名故改名。

②篙:

撑船用的竹竿或木杆。

③棹:

船桨。

④怪生:

怪不得。

⑤使风:

诗中指两个小孩用伞当帆,让风来帮忙,促使船向前行驶。

译文

一叶(条)渔船上,有两个顽童,他们收了撑竿,停下船桨,坐在船中。

怪不得没下雨他们就张开了伞,原来不是为了遮雨,而是想利用伞使风让船前进啊!

典故

宋朝诗人杨万里看见了另一艘船在行驶,船上悠悠自在地坐着两个六七岁的小男孩,那两个小孩穿着鲜艳的衣服,他们没有划船,而是无忧无虑地坐在那里,脸上嘻嘻哈哈的,只见他们拿出了一把雨伞,诗人看见了,很奇怪:

天上也没下雨为什么要打伞?

他看着看着,哦!

怪不得没下雨他们也张开了伞呢,原来不是为了遮雨,而是想利用伞当帆让船前进啊!

简介

这首诗浅白如画,充满情趣,展示了无忧无虑的两个小渔童的充满童稚的行为中透出的只有儿童才有的奇思妙想,表达了诗人对儿童的喜爱,同时也赞美了两个小孩的聪明伶俐!

特点

景中有人,人在景中,动静结合。

在哪些教材里

鄂教版语文六年级上册

五年级下册册第五课中

赏析

此诗写诗人乘舟路过安仁时,所见到的情景。

这首诗语言浅白如话,充满情趣,展示了无忧无虑的两个小渔童的充满童稚的行为和行为中透出的只有孩童才有的奇思妙想。

这里有作者的所见:

一叶小渔船上,有两个小孩子,他们收起了竹篙,停下了船桨。

也有作者的所悟:

哦,怪不得没下雨他们也张开了伞呢,原来不是为了遮雨,而是想利用风让船前进啊!

(1)“一叶渔船两小童,收篙停棹坐船中。

”这可能是诗人闲来一瞥发现的情景,当然,两个小孩很快引起了他的注意,为什么呢?

因为他们虽坐在船上,却没有划船,撑船用的竹竿收起来了,船桨也停在那里,这不是很奇怪吗?

由此可见,此时作者的心情是闲适的,也是比较愉快的,所以才注意到两个孩童的所作所为。

(2)“怪生无雨都张伞,不是遮头是使风。

”这里省略了诗人看到的两个孩子撑伞的事,省略了作者心中由此产生的疑问,而直接把疑窦顿解的愉悦写了出来。

怎么解开的呢?

可能是诗人看到孩童异常的行为,就开始更认真地观察、思考,结果当然是恍然大悟:

哦,怪不得没下雨他们也张开了伞呢,原来不是为了遮雨,而是舞动伞柄使风吹动小船使船前进啊!

也可能是直接就问两个孩子,孩子把原因讲给他听的。

不管怎样,知道了原因,作者一定是哑然失笑,为小童子的聪明,也为他们的童真和稚气,于是欣然提笔,记录下这充满童趣的一幕。

杨万里写田园诗,非常善于利用儿童稚态,起到点化诗境的效果。

他的《宿新市徐公店》(篱落疏疏一径深,树头花落未成阴。

儿童急走追黄蝶,飞入菜花无处寻。

)《闲居初夏午睡起二绝句》(①梅子留酸软牙齿,芭蕉分绿与窗纱。

日长睡起无情思,闲看儿童捉柳花。

②松阴一架半弓苔,偶欲看书又懒开。

戏掬清泉洒蕉叶,儿童误认雨声来。

)可以参阅。

不同的是,《舟过安仁》是直接把目光聚焦到儿童身上,全诗都是写儿童的稚气行为。

杨万里对儿童的喜爱之情溢于言表,对两个小童子玩耍中透出的聪明伶俐赞赏有加。

当然,从中也可以看出诗人的童心不泯。

表达了诗人对孩子的喜爱和赞赏,突出了作者对童年的怀念。

诗人简介

杨万里(1129年-1206年),汉族,字廷秀,号诚斋。

吉州吉水(今江西省吉水县)人。

宋朝杰出的诗人。

绍兴二十四年(1154年)中进士。

授赣州司户,后调任永州零陵县丞,得见谪居在永州的张浚,多受其勉励与教诲。

孝宗即位后,张浚入相,即荐万里为临安府教授。

未及赴任,即遭父丧,服满后改知奉新县。

乾道六年(1170年)任国子博士,开始作京官,不久迁太常丞,转将作少监。

淳熙元年(1174年)出知漳州,旋改知常州。

六年,提举广东常平茶盐,曾镇压沈师起义军,升为广东提点刑狱。

不久,遭母丧去任,召还为吏部员外郎,升郎中。

十二年(1185年)五月,以地震应诏上书,极论时政十事,劝谏孝宗姑置不急之务,精专备敌之策,坚决反对一些人提出的放弃两淮、退保长江的误国建议,主张选用人才,积极备战。

次年,任枢密院检详官兼太子侍读。

十四年(1187年),迁秘书少监。

高宗崩,万里因力争张浚当配享庙祀事,指斥洪迈“指鹿为马”,惹恼了孝宗,出知筠州(今江西高安)。

光宗即位,召为秘书监。

绍熙元年(1190年),为接伴金国贺正旦使兼实录院检讨官。

终因孝宗对他不满,出为江东转运副使。

朝廷欲在江南诸郡行铁钱,万里以为不便民,拒不奉诏,忤宰相意,改知赣州。

万里见自己的抱负无法施展,遂不赴任,乞祠官(无实际官职,只领祠禄,等于退休)而归,从此不再出仕,朝命几次召他赴京,均辞而不往。

开禧二年(1206年),因痛恨韩侂胄弄权误国,忧愤而死,官终宝谟阁文士,谥“文节”。

杨万里一生力主抗战,反对屈膝投降,他在给皇帝的许多“书”、“策”、“札子”中都一再痛陈国家利病,力诋投降之误,爱国之情,溢于言表。

他为官清正廉洁,尽力不扰百姓,当时的诗人徐玑称赞他“清得门如水,贫惟带有金”(《投杨诚斋》)。

江东转运副使任满之后,应有余钱万缗,但他均弃于官库,一钱不取而归。

他立朝刚正,遇事敢言,指摘时弊,无所顾忌,因此始终不得大用。

实际上他为官也不斤斤营求升迁,在作京官时就随时准备丢官罢职,因此预先准备好了由杭州回家的路费,锁置箱中,藏于卧室,又戒家人不许买一物,怕去职回乡时行李累赘。

后来赋闲家居的十五年中,还是韩侂胄柄政之时,韩新建南园,请他作一篇“记”,许以高官相酬,万里坚辞不作,表示“官可弃,‘记’不可作。

”以止数事,可以想见其为人。

诗人葛天民夸他“脊梁如铁心如石”(见《南宋群贤小集.葛无怀小集》),并非谥美之辞。

绍兴二十四年(1154)进士。

官至秘书监。

主张抗击金人,收复失地。

以正直敢言,累遭贬抑,晚年闲居乡里长达15年之久。

诗与尤袤、范成大、陆游齐名,并称南宋四大家。

今存诗作4200余首,不少抒发爱国情思之作。

其《初入淮河四绝句》、《舟过扬子桥远望》、《过扬子江》、《雨作抵暮复晴》、《小池》等诗,抚今追昔,即景抒怀,思想性和艺术性都相当高。

也写过一些反映劳动人民生活的诗,如《竹枝歌》七首写纤夫雨夜行船,《圩丁词十解》写筑堤圩丁,以及《插秧歌》、《悯农》、《悯旱》、《农家叹》、《秋雨叹》等都从不同角度表现出对农民艰难生活的同情。

杨万里初学江西诗派,重在字句韵律上着意,50岁以后诗风转变,由师法前人到师法自然,形成独具特色的诚斋体。

诚斋体讲究所谓“活法”,即善于捕捉稍纵即逝的情趣,用幽默诙谐、平易浅近的语言表达出来。

如《檄风伯》:

“风伯劝尔一杯酒,何须恶剧惊诗叟!

”就充分体现了诚斋体的特色。

所著《诚斋诗话》不专论诗,也有一些文论。

所作赋,以《浯溪赋》、《海赋》为有名。

所作词今存仅15首,风格清新,富于情趣,颇类其诗。

失之东隅,收之桑榆。

(南朝·范晔《后汉书·冯异传》)

莫等闲,白了少年头,空悲切。

(宋·岳飞《满江红·写怀》)

成语资料

词目:

失之东隅,收之桑榆

注音:

shīzhīdōngyú,shōuzhīsāngyú

释义:

①东隅:

东方日出处,指早晨,喻初始。

② 桑榆:

西方日落处日落时太阳的余晖照在桑榆树梢上,指傍晚,喻最终。

失之东隅,收之桑榆:

原指在某处先有所失,在另一处终有所得。

后喻在某一面有所失败,但在另一面有所成就,常用此语。

使用频率:

较少使用

近义词:

塞翁失马,焉知非福

英文:

loseatsunriseandgainatsunset

用法:

复句式;作分句;含褒义

哲理寓意:

矛盾的普遍性原理

成语出处

语见(南朝宋·范晔《后汉书·卷十七·冯异传第七》):

“玺书劳异曰:

‘赤眉破平,士吏劳苦,始虽垂翅回溪,终能奋翼黾池,可谓‘失之东隅,收之桑榆’。

方论功赏,以答大勋。

’”

成语示例

示例1

(清·王浚卿《冷眼观·第二十回》):

“谁知那个旗婆,犹自贼心未死,竟想‘失之东隅,收之桑榆’,胆敢又到孝感县境一个大字号店里去,仍照这么一做,这回他却是恶贯满盈,自寻败露了。

”

示例2

谷城之变,朕还是不肯治他的罪,仍望他“~”。

(姚雪垠《李自成》第二卷第十九章)

示例3

北海虽赊,扶摇可接;东隅已逝,桑榆非晚。

(王勃《滕王阁序》)

成语故事

东汉刘秀即位为光武帝后,派大将冯异率军西征,敉平赤眉军。

赤眉佯败,在回溪之地大破冯军。

冯异败回营寨后,重召散兵,复使人混入赤眉,然后内外夹攻,在崤底之地大破赤眉。

事后,汉光武帝刘秀下诏奖之,谓冯异初虽在回溪失利,但终能在渑池获胜。

可谓在此先有所失,后在彼终有所得,当论功行赏,以表战功。

说的是年轻人要珍惜生命和时间,要善于利用每一分钟时间不断完善自己,锻炼自己,取得成功,而不要等到年老体弱时,才懊悔自己年轻时的少不更事,虚度光阴.到那时再感到悲观失望已经是悔之晚矣

二单元

作品原文

碛①中作

走②马西来欲到天,辞③家见月两回圆④。

今夜不知何处宿,平沙⑤万里绝⑥人烟。

[1]

注释译文

【注释】

①碛(qì):

沙漠。

②走:

骑。

③辞:

告别,离开。

④见月两回圆:

表示两个月,月亮每个月十五圆一次。

⑤平沙:

广阔的沙漠。

⑥绝:

没有。

[2]

【译文】

骑马西行几乎来到天边,离开家乡将近两月。

在这荒无人烟的沙漠中,我今夜又该在哪里住宿呢?

作品鉴赏

在唐代诗坛上,岑参的边塞诗以奇情异趣独树一帜。

他两次出塞,对边塞生活有深刻的体会,对边疆风物怀有深厚的感情。

这首《碛中作》,就写下了诗人在万里沙漠中勃发的诗情。

这首诗与《逢入京使》写作时间相近,约写于公元749年(天宝八载)岑参第一次从军西征时。

“碛中作”,即在大沙漠中作此诗。

从“辞家见月两回圆”的诗句看,岑参离开长安已近两个月了。

诗人回顾两个月的行程,如今宿营在广袤无垠的大沙漠之中,正巧又遇上十五的月亮,一轮明月照在平沙莽莽的沙漠上,他想到月圆人未归,看到唐军在沙碛中列营而宿,写下了这首绝句。

这是沙漠行军途中野营生活的一个剪影。

诗人精心摄取了沙漠行军途中的一个剪影,向读者展示他戎马倥偬的动荡生活。

诗于叙事写景中,巧妙地寄寓细微的心理活动,含而不露,蕴藉感人。

“走马西来欲到天”,从空间落笔,气象壮阔。

走马疾行,显示旅途紧张。

“西来”,点明了行进方向。

读者仿佛看到诗人扬鞭跃马,从长安出发,沿着通往西域的丝绸之路,风尘仆仆的向西进发。

“欲到天”,既写出了边塞离家之远,又展现了西北高原野旷天低的气势。

诗人在《碛西头送李判官入京》中写过“过碛觉天低”的雄浑诗句。

大漠辽阔高远,四望天地相接,真给人以“欲到天”的感觉。

“辞家见月两回圆”,则从时间着眼,柔情似水。

表面上看,似乎诗人只是点明了离家赴边已有两月,交代了时间正当十五月圆;然而细一推敲,诗人无穷思念正蕴藏其中。

一轮团圞的明月当空朗照,触动了诗人的情怀,他不由得思想起辞别两个月的“家”来,时间记得那么清晰,表明他对故乡、对亲人的思念之殷切。

“两回圆”是经历两月的艺术说法。

这句诗含蕴很丰富。

十五的月亮是最圆最亮的。

人们爱用月亮的圆缺来比喻人的离合,看到圆月,就会想到与家人的团圆,现在是月圆人不圆,自然不免要牵动思乡之情。

诗人刚刚把他的心扉向读者打开了一条缝隙,透露出这一点点内心深处的消息,却又立即由遐想回到现实──“今夜不知何处宿,平沙万里绝人烟”。

上句故设疑问,提出一个眼前急需解决的宿营问题,下句诗不作正面回答,却转笔写景:

好像诗人并不关心今宵宿在何处,把读者的注意力引向碛中之景。

写出了明月照耀下,荒凉大漠无际无涯的朦胧景象。

景色是苍凉的,但感情并不低沉、哀伤。

在诗人笔下,戎马生涯的艰苦,边疆地域的荒凉,正显示诗人从军边塞的壮志豪情。

正如诗人所说:

“万里奉王事,一身无所求。

也知塞垣苦,岂为妻子谋!

”(《初过陇山途中呈宇文判官》)。

《碛中作》诗仅四句,但每句诗都能给人不同的艺术感受。

起句有一股勃发的激情和大无畏的精神,雄奇壮美而豪迈。

次句情深意远,含蕴丰富。

三句以设问兜转,宕开前句,有转折回旋的韵致。

结句似答非答,以景作结,于暮色苍茫之中,使人感到气象壮阔。

整首诗给人以悲壮苍凉的艺术感受。

杜甫称赞岑参的诗“篇终接浑茫”(《寄彭州高三十五使君适虢州二十七长史参三十韵》),这是指他的诗结尾浑厚,气象阔大,不可窥其涯际。

从结句“平沙万里绝人烟”(一本作“平沙莽莽绝人烟”)来看,境界阔大,茫无边际,“篇终接浑茫”五字,是当之无愧的。

这首诗以鲜明的形象造境写情,情与景契合无间,情深意远,含蕴丰富,令人读来别有神韵。

[3]

作者简介

岑参

(715—770)唐代诗人。

荆州江陵(今湖北江陵)人。

出身于官僚家庭,曾祖父、伯祖父、伯父都官至宰相。

父亲两任州刺史。

但父亲早死,家道衰落。

他自幼从兄受书,遍读经史。

二十岁至长安,求仕不成,奔走京洛,北游河朔。

三十岁举进士,授兵曹参军。

天宝间,两度出塞,居边塞六年,颇有雄心壮志。

安史乱后回朝,由杜甫等推荐任右补阙,转起居舍人等职,大历间官至嘉州刺史,世称岑嘉州。

后罢官,客死成都旅舍。

岑参与高适并称“高岑”,同为盛唐边塞诗派的代表。

其诗题材广泛,除一般感叹身世、赠答朋友的诗外,出塞以前曾写了不少山水诗,诗风颇似谢朓、何逊,但有意境新奇的特色。

有《岑嘉州集》

名垂竹帛,功标青史。

(明·罗贯中《三国演义》)

天下兴亡,匹夫有责。

(清·吴趼人《痛史》)

指名人的名字刻在史册上,功劳标上了史册。

指天下文化礼仪的兴衰,每一个老百姓都有义不容辞的责任。

三单元

原文

秋夜将晓①出篱门②迎凉③有感

(宋)陆游

迢迢天汉西南落,

喔喔邻鸡一再鸣。

壮志病来消欲尽,

出门搔首怆平生。

三万里河④东入海,

五千仞(rèn)⑤岳⑥上摩天⑦。

遗民⑧泪尽⑨胡尘⑩里,

南望⑾王师⑿又一年。

注释

诗题意思:

秋天夜里,天快要亮了,走出篱笆门不禁感到迎面吹来的凉风十分伤感。

(1)将晓:

天将要亮了。

(2)篱门:

篱笆的门。

(3)迎凉:

出门感到一阵凉风。

(4)三万里:

长度,形容它的长,是虚指。

河:

指黄河。

(5)“五千仞”形容它的高。

仞:

古代计算长度的一种单位,八尺为一仞(一作七尺)。

(6)岳:

指西岳华山。

岳:

指北方泰、恒、嵩、华诸山,一说指东岳泰山和西岳华山。

(7)摩天:

碰到天。

摩:

摩擦、接触。

(8)遗民:

指在金占领区生活却认同南宋王朝统治的人民。

(9)泪尽:

眼泪流干了,形容十分悲惨、痛苦。

(10)胡尘:

指胡人骑兵的铁蹄践踏扬起的尘土,指金朝的暴政。

胡:

中国古代对北方少数民族的泛称。

(11)南望:

远眺南方。

(12)王师:

指宋朝的军队。

[注释]

1.将晓:

天将要亮。

篱门:

竹子或树枝编的门。

同题诗有二首,这是第二首。

2.三万里河:

指黄河。

“三万里”形容它的长。

3.五千仞岳:

指西岳华山。

“五千仞”形容它的高。

古人以八尺为一仞。

4.王师:

指宋王朝的军队。

译文

三万里长的黄河奔腾向东流入大海,

五千仞高的华山耸入云霄上摩青天。

中原人民在胡人压迫下眼泪已流尽,

他们盼望王师北伐盼了一年又一年。

爱与敬,其政之本也。

(《礼记·经解》)

天道以爱人为心,以劝善惩恶为公。

(明·冯梦龙《古今小说》)

爱戴自己的人民、尊敬自己的人民,这是为官执政的基本原则。

所谓天道,就是以博爱生灵为内心出发的基础。

以劝善惩恶作为一个行之有效的标准。

四单元

暮江吟

【唐】白居易

一道残阳铺水中,半江瑟瑟半江红。

可怜九月初三夜,露似珍珠月似弓。

【注释】提示:

此诗是白居易在出任杭州刺史的途中所写,描绘深秋傍晚江上的美景。

一道夕阳斜照在江面上,江水的半边为青绿色,半边泛出红色。

九月初三这个夜晚真是令人喜爱、陶醉,露水像圆润的珍珠,月亮像一张弯弓。

【小传】:

白居易(772—846)字乐天,号香山居士,今陕西渭南人。

早年热心济世,强调诗歌的政治功能,并力求通俗,所作《新乐府》、《秦中吟》共六十首,确实做到了“唯歌生民病”、“句句必尽规”,与杜甫的“三吏”、“三别”同为著名的诗史。

长篇叙事诗《长恨歌》、《瑟瑟行》则代表他艺术上的最高成就。

中年在官场中受了挫折,“宦途自此心长别,世事从今口不开”,但仍写了许多好诗,为百姓做过许多好事,杭州西湖至今留着纪念他的白堤。

晚年寄情山水,也写过一些小词。

赠刘禹锡诗云:

“古歌旧曲君休听,听取新词《杨柳枝》”,可见他曾自度一些新词。

其中《花非花》一首,颇具朦胧之美,后世词人如欧阳修、张先、杨慎,都极为赞赏。

他山之石,可以攻玉。

(《诗经·小雅》)

吾生也有涯,而知也无涯。

(《庄子·养生主》)

别的山上的石头,能够用来琢磨玉器。

原比喻别国的贤才可为本国效力。

后比喻能帮助自己改正缺点的人或意见。

人生是有限的,但知识是无限的(没有边界的),用有限的人生追求无限的知识,是必然失败的。

五单元

凉州词

葡萄美酒夜光杯,欲饮琵琶马上催。

醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回。

全文注解:

精美的酒杯之中斟满甘醇的葡萄美酒,勇士们正要开怀畅饮,却又被急促的琵琶声催促着要上战场。

如我醉倒在战场上,请君莫笑话,从古至今外出征战又有几人能回?

这首诗歌表达了将士们豪爽的性格及征战之前悲壮的感情。

春江潮水连海平,海上明月共潮生。

(唐·张若虚《春江花月夜》)

落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色。

(唐·王勃《滕王阁序》)

春天的江潮水势浩荡,与大海连成一片,一轮明月从海上升起,好像与潮水一起涌出来。

雨后的天空,乌云消散,阳光又重新照耀着大地。

阳光映射下的彩霞与野鸭一起飞翔。

大雨后的江水显得异常的充盈,远远望去,江水似乎和天空连接在一起。

六单元

作品原文

江村即事

钓罢归来不系舟,江村月落正堪眠。

纵然一夜风吹去,只在芦花浅水边。

[1]

注释译文

【注释】

⑴罢:

完了。

系:

系好。

⑵正堪眠:

正是睡觉的好时候。

⑶纵然:

即使。

(4)即事:

以当前的事物为题材所做的诗。

【译文】

渔翁夜钓归来懒得系船,渔翁随即让渔船在水上漂泊。

此时,已深夜,月亮也落下去了,人也疲倦了。

即使一夜风吹去,没有拴住的船最多吹在长满芦花的浅水边,这又有什么关系呢?

作品鉴赏

这首诗写江村眼前情事,但诗人并不铺写村景江色,而是通过江上钓鱼者的一个细小动作及心理活动,反映江村生活的一个侧面,写出真切而又恬美的意境。

“钓罢归来不系船”,首句写渔翁夜钓回来,懒得系船,而让渔船任意飘荡。

“不系船”三字为全诗关键,以下诗句全从这三字生出。

“江村月落正堪眠”,第二句上承起句,点明“钓罢归来”的地点、时间及人物的行动、心情。

船停靠在江村,时已深夜,月亮落下去了,人也已经疲倦,该睡觉了,因此连船也懒得系。

但是,不系船能安然入睡吗?

这就引出了下文:

“纵然一夜风吹去,只在芦花浅水边。

”这两句紧承第二句,回答了上面的问题。

“纵然”、“只在”两个关联词前后呼应,一放一收,把意思更推进一层:

且不说夜里不一定起风,即使起风,没有缆住的小船也至多被吹到那长满芦花的浅水边,也没有什么关系。

这里,诗人并没有刻画幽谧美好的环境,然而钓者悠闲的生活情趣和江村宁静优美的景色跃然纸上,表达了诗人对生活随性的态度。

这首小诗善于以个别反映一般,通过“钓罢归来不系船”这样一件小事,刻画江村情事,由小见大,就比泛泛描写江村的表面景象要显得生动新巧,别具一格。

诗在申明“不系船”的原因时,不是直笔到底,一览无余,而是巧用“纵然”“只在”等关联词,以退为进,深入一步,使诗意更见曲折深蕴,笔法更显腾挪跌宕。

诗的语言真率自然,清新俊逸,和富有诗情画意的幽美意境十分和谐。

[1]

作者简介

司空曙

司空曙(约720-790?

),姓名:

[唐]司空曙(约公元七六六年前后在世)字文初,

(唐才子传作文明。

此从新唐书)广平(今属河北省)人,大历十才子之一同时期作家:

卢纶 钱起韩翃

所属文学时期:

隋唐五代文学

所属流派:

大历十才子。

生卒年均不详,约唐代宗大历初前后在世。

磊落有奇才,与李约为至交。

性耿介,不干权耍。

家无担石,晏如也。

尝因病中不给,遣其爱姬。

韦辠节度剑南,辟致幕府。

授洛阳主簿。

未几,迁长林县丞。

累官左拾遗。

终水部郎中。

曙诗有集二卷,登进士第,不详何年。

曾官主簿。

大历五年任左拾遗,贬长林(今湖北荆门西北)丞。

贞元间,在剑南西川节度使韦皋幕任职,官检校水部郎中,终虞部郎中。

曙为卢纶表兄,亦是"大历十才子"之一。

其诗多为行旅赠别之作,长于抒情,多有名句。

胡震亨曰:

"司空虞部婉雅闲淡,语近性情。

"(《唐音癸签》卷七)有《司空文明诗集》。

字文明,一作文初,广平(郡治今河北永年东南)人。

曾举进士,为剑南节度使幕府,官水部郎中,为“大历十才子”之一,其诗朴素真挚,情感细腻,多写自然景色和乡情旅思,长于五律。

诗风闲雅疏淡。

精骛八级,心游万仞。

(晋·陆机《文赋》)

笼天地于形内,挫万物于笔端。

(晋·陆机《文赋》)

精:

神。

骛wù:

驰。

八极:

喻极远之处。

万仞:

仞是古代的长度单位万仞喻极高之处。

意谓诗人进行艺术创作时,思想可以纵横驰骋不受时空的限制。

天地虽大,都可概括进形象,万物虽多,都可描绘于笔下。

七单元

己亥杂诗

九州①生气②恃③风雷④,

万马齐喑⑤究⑥可哀。

我劝天公⑦重抖擞⑧,

不拘⑨一格降⑩(jiàng)人才。

【注释】

①九州:

中国。

②生气:

生气勃勃的局面。

③恃(shì):

依靠。

④风雷:

疾风迅雷般的社会变革。

⑤万马齐喑〔yīn〕:

比喻社会政局毫无生气。

⑥究:

终究、毕竟。

⑦天公:

造物主,天子,也代表皇帝。

⑧抖擞:

振作精神。

⑨拘:

拘束、束缚。

⑩降:

降下。

译文

只有风雷激荡般的巨大力量才能使中国大地发出勃勃生气,然而朝野臣民噤口不语终究是一种悲哀。

我奉劝皇帝能重新振作精神,不要拘守一定规格降下更多的人才。

赏析

这是一首出色的政治诗。

全诗层次清晰,共分三个层次:

第一层,写了万马齐喑,朝野噤声的死气沉沉的现实社会。

第二层,作者指出了要改变这种沉闷,腐朽的现状,就必须依靠风雷激荡般的巨大力量。

暗喻必须经历波澜壮阔的社会变革才能使中国变得生机勃勃。

第三层,作者认为这样的力量来源于人才,而朝廷所应该做的就是破格荐用人才,只有这样,中国才有希望。

诗中选用“九州”、“风雷”、“万马”、“天公”这样的具有壮伟特征的主观意象,寓意深刻,气势磅礴。

诗的前两句用了两个比喻,写出了诗人对当时中国形势的看法。

“万马齐喑”比喻在腐朽、残酷的反动统治下,思想被禁锢,人才被扼杀,到处是昏沉、庸俗、愚昧,一片死寂、令人窒息的现实状况。

“风雷”比喻新兴的社会力量,比喻尖锐猛烈的改革。

从大处着眼、整体着眼、大气磅礴、雄浑深邃的艺术境界