08湖南大学材料科学基础真题及答案解析.docx

《08湖南大学材料科学基础真题及答案解析.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《08湖南大学材料科学基础真题及答案解析.docx(35页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

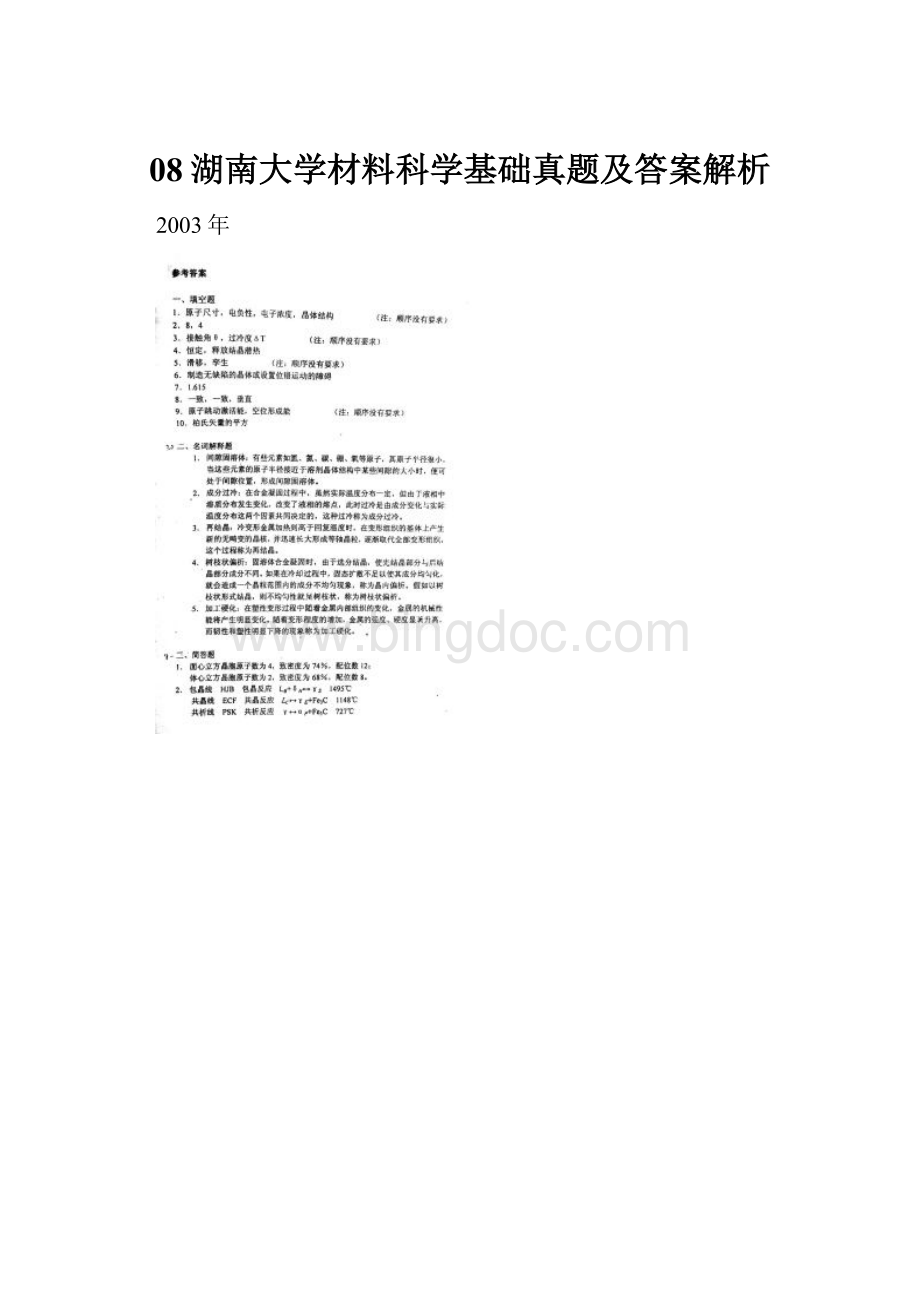

08湖南大学材料科学基础真题及答案解析

2003年

2004

2005

1、名词解释(每题4分,共24分)

1.柯垂尔气团:

溶质原子在刃型位错周围的聚集现象,这种气团可以阻碍位错运动,产生固溶强化效应等结果。

2.过冷度:

在较快的冷却速度下,金属材料冷到其熔点温度时并不立即凝固,而是要冷到更低的温度时才开始凝固。

这时,实际凝固温度与熔点温度的差值就称之为过冷度。

3.形变织构:

经过塑性变形后原来多晶体中位向不同的晶粒变成取向基本一致,形成晶粒的择优取向,择优取向后的晶体结构为织构,若织构是塑性变形中产生的,称为形变织构。

4.加工硬化:

在冷变形时,随着变形程度的增加,金属材料的所有强度指标和硬度都有所提高,但塑性和韧性有所下降的现象。

5.割阶与扭折:

不同滑移面上运动的位错在运动中相遇会发生位错的交割。

位错交割时会发生相互作用。

若由此形成的曲折线段就在位错的滑移面上,称为扭折;若该曲折线段垂直于位错的滑移面是,称为割阶。

扭折和割阶也可由位错的交割而形成。

6.合金相:

当一种(或多种)元素加入到金属中组成合金时,随着各组元相对含量、晶体结构类型、电化学性质、原子相对尺寸、电子浓度和合金的温度等因素的不同,可以得到不同的结构或原子排列方式。

这些不同结构和不同原子排列方式的相统称为合金相。

5.比较刃型与螺型位错异同。

答:

刃型位错和螺型位错的异同点:

刃型位错位错线垂直于柏氏矢量,螺型位错位错线平行于柏氏矢量;

刃型位错柏氏矢量平行于滑移运动方向,螺型位错柏氏矢量垂直于滑移运动方向;

刃型位错可作攀移运动且只有一个滑移面,螺型位错只可作滑移运动但有无数个滑移面;

两者都可以用柏氏矢量表示。

2006年材料科学基础真题

本试卷分为两大部分,共计150分。

第一部分为必答题,计30分;第二部分为选答题,计120分,选答题分为A、B、C三组,考生可任选一组进行回答。

第一部分(第1题10分,第二题20分)

1.已知纯钛有两种同素异形体,低温稳定的密排六方结构α-Ti和高温稳定的体心立方结构β-Ti,其同素异构体转变的温度为882.5℃。

(1)计算20℃下纯钛单位晶胞的致密度;

74%

(2)计算900℃下纯钛单位晶胞的致密度;

68%

(3)请写出α-Ti中密排面的晶面指数;

(0001)

(4)请写出β-Ti中原子最密排方向的晶向指数

<111>

2.组元A和B在液态完全互溶,但在固态下互不溶解,且形成一个与A、B晶体结构不同的中间化合物,由热分析测得下列数据。

B组元质量分数/wt.%

液相线温度/℃

固相线温度/℃

0

---

1000

20

900

750

40

765

750

43

---

750

50

930

750

63

---

1040

80

850

640

90

---

640

100

---

800

(1)画出平衡相图,并注明各个区域的相、各点的成分及温度、并写出中间化合物的分子式(A原子量为28,B原子质量为24)

A:

原子数=(100-63)/28×6.02×1023

B:

原子数=63/24×6.02×1023

A原子数/B原子数=0.5

得到中间化合物的分子式为AB2

(2)100kg含20wt.%B的合金在800℃平衡冷却到室温,最多能分离出多少纯A。

由杠杆定律,得出:

A=(43-20)/43×100kg=53.5kg(纯A)

第二部分

选择题A组

2、判断题(20分)

6.一根位错线具有唯一的柏氏矢量,当位错线发生改变时,其柏氏矢量不会发生改变。

(√)

7.A、B两组元晶体结构相同、原子半径很接近,所形成的固溶体一定是无限固溶体。

(×)

8.过冷度愈大,晶体的生长速率愈快,则晶粒就愈粗大。

(×)

9.固液界面前沿呈负温度梯度分布时,常见纯金属呈树枝状界面生长。

(√)

10.空位是一种热力学平衡的缺陷,具有平衡空位浓度的晶体的热力学稳定性比理想晶体的高。

(√)

11.所谓临界晶核,就是体系自由能的减少完全补偿表面自由能的增加时的晶胚大小。

(×)

12.铁素体和奥氏体的根本区别在于固溶度不同,前者小而后者大。

(×)

13.动态再结晶仅发生在热变形状态,因此室温下变形的金属不会发生动态再结晶。

(×)

14.某金属铸件晶粒粗大,采用合适的再结晶退火可以细化晶粒。

(×)

15.在三元系中,若成分为O的合金分解为两个合金或形成两个相D和E时,则DOE必定位于同一条直线上。

(√)

2.名词解释题(20分)

1、能量起伏:

体系中每个微小体积所实际具有的能量,会偏离体系平均能量水平而瞬时涨落的现象。

2、扩展位错:

全位错分解后,成为两个平行的分位错,中间夹着两个堆垛层错,其整个位错组态称为扩展位错。

3、弥散强化:

第二相微细颗粒通过粉末冶金法加入而起到强化作用。

4、成分过冷:

在合金凝固过程中,虽然实际温度分布一定,但是由于液相中的溶质分布发生变化,改变了液相的熔点,此时过冷是由成分变化与实际温度分布这两个因素共同决定,这种过冷称为成分过冷。

5、伪共晶:

在平衡凝固条件下,只有共晶成分的合金才能获得100%的共晶组织;而在不平衡凝固时,成分在共晶点附近的合金也可以获得全部的共晶组织。

这种由非共晶成分的合金得到共晶组织称为伪共晶。

3、简答题(40分)

1、从晶体结构角度,说明间隙固溶体与间隙相及间隙化合物之间的区别。

答:

溶质原子分布于溶剂间隙而形成的固溶体称为间隙固溶体。

形成间隙固溶体的溶质原子通常是原子半径小于0.1nm的非金属元素,如H、B、C、N、O等。

间隙固溶体保持母相(溶剂)的晶体结构,其成分在一定温度范围内变化,不能用分子式表示。

间隙相和间隙化合物属于原子尺寸因素占主导地位的中间相。

它们的晶体结构不同于任何一个组成相。

它们的成分可在一定范围内波动,但是组成它们的组元大致都具有一定的原子组成比。

2、结晶凝固理论,简要说明细化铸件晶粒的基本途径。

答:

根据凝固理论可知,结晶时单位体积内的晶粒数Z取决于形核率N和长大速度V。

这两个因素的影响为:

Z∝N/V。

主要途径有:

增大过冷度。

(随着过冷度的增大,N的增长率大于V的增长率,所以N/V随过冷度的增大而增大,即Z增大,从而使晶粒变细。

加入形核剂。

不均匀形核所需要的现成基底增多,使晶核数大大增加,从而使晶粒显著细化。

振动。

一方面,能量输入将提高形核率;另一方面,生长的晶体破碎以提供更多的结晶核心,从而使晶粒细化。

3、根据Fe-Fe3C相图,写出三大恒温反应转变式并注明转变类型、成分点和转变温度。

答:

包晶反应

1495℃

共晶反应

1148℃

共析反应

4、比较非均匀形核和均匀形核的异同。

答:

均匀形核是指依靠系统自身的能量起伏和结构起伏而自发形核。

非均匀形核是指依靠外来质点包括容器壁等作为基底而形核。

实际凝固是非均匀形核,异常基底通常可以有效降低单位面积体积的表面能,从而降低形核功。

因此非均匀形核所需的过冷度比均匀形核低得多。

5、简述一次再结晶与二次再结晶的驱动力,并如何区分冷、热加工。

答:

一次再结晶的驱动力是基体的弹性畸变能;

二次再结晶的驱动力是来自界面能的降低;

再结晶温度是区分冷、热加工的分界线。

(2)论述题(40分)

(2)凡是与化学位有关的因素。

均对扩散有影响。

温度的影响。

温度越高,原子扩散系数越大。

扩散组元的影响。

A.组元特性,表现为固溶体中组元尺寸相差越大;组元间亲和力越大,扩散系数越小;组元熔点越高,扩散系数越小。

B.组元浓度,通过扩散激活能和扩散常数影响扩散系数。

C.第三组元,其影响比较复杂。

晶体结构的影响,体现在:

A.密堆结构的扩散比非密堆结构中慢;B.间隙式扩散较置换式扩散快;C.各向异性时,沿原子密排的方向扩散慢,非密排的方向扩散快。

短路扩散。

表面扩散系数远大于晶界扩散系数,二者又远大于体扩散系数。

生产实际中,通过提高渗碳温度(在奥氏体态渗碳)和增加渗碳源的碳浓度来提高渗碳效率。

(3)晶体塑性变形时其流变应力随应变量增加而增大的现象,称为应变硬化。

其表现形式为在对金属或合金进行冷加工时,其强度增加,故又称为加工硬化或加工强化。

加工硬化的原因按位错理论可解释为:

位错间的长程相互作用、位错交割生成割阶;位错反应生成固定位错;位错增殖使位错密度增加,造成位错缠结;位错在杂质、析出物、第二相质点等周围的塞积;位错切过或绕过析出物而附加应力;还有晶界强化等。

这些因素都使位错运动的阻力越来越大,从而造成加工硬化,利用加工硬化莱强化金属,如冷拔钢丝。

加工硬化是金属的一项重要特性,可被用作强化金属的途径,特别是对那些不能通过热处理的材料如纯金属,以及某些合金,如奥氏体不锈钢,冷拔钢丝等主要是通过冷加工实现强化的。

2007年材料科学基础真题

1、名词解释(30分)

3.孪晶:

在切应力作用下,晶体的一部分沿一定的晶面(称为孪生面)和晶向(称为孪生方向)相对于另一部分晶体作均匀的切边时所长生的变形。

孪生变形后,相邻两部分晶体的取向不同,恰好以孪生面为对称面形成镜像对称,形成孪晶。

4.柯肯达尔效应:

在置换式固溶体中,由于两种原子以不同的速度相对扩散而造成标记面飘移的现象。

5.二次渗碳体:

从奥氏体中析出的渗碳体称为二次渗碳体,其形态一般沿奥氏体晶界呈网状分布。

6.小角度晶界:

界面两侧的晶粒取向差小于10o的晶界,有对称倾侧晶界和非对称倾侧晶界之分。

7.成分过冷:

在合金凝固过程中,虽然液相中的实际温度分布一定,但是由于固液界面前沿液相中的溶质富集,导致液相的实际熔点下降。

液相的实际凝固温度与熔体中的溶质的实际温度不一致,产生过冷现象。

这种过冷是由于成分变化与实际温度分布这两个因素共同决定,这种过冷呈为成分过冷。

8.施密特(Schmid)因子:

拉伸变形时,能够引起晶体滑移的分切应力t的大小取决于该滑移面和晶向的空间位置(

)。

t与拉伸应力σ间的关系为:

被称为取向因子,或称施密特因子,取向因子越大,则分切应力越大。

2、简答题(任选5题,50分)

1.简述柯垂尔气团和铃木气团的特点

答:

溶质与刃型位错之间产生交互作用,形成柯垂尔气团。

溶质原子与层错交互作用形成铃木气团。

当材料的温度升高时,柯垂尔气团容易消失而铃木气团受温度的影响很小。

2.写出FCC、BCC和HCP晶胞中的四面体、八面体间隙数,致密度和原子配位数。

答:

(1)间隙

FCC晶胞:

4个八面体间隙,8个四面体间隙;

BCC晶胞:

6个八面体间隙;12个四面体间隙;

HCP晶胞:

6个八面体间隙;12个四面体间隙;

(2)配位数

BCC:

最近邻8个,考虑次近邻为(8+6)个

FCC:

最近邻12个

HCP:

理想状态12个,非理想状态(6+6)个

(3)致密度

BCC:

0.68FCC:

0.74HCP:

0.74

3.简述固溶体和中间相的特点

答:

(1)固溶体:

固溶体保持了溶剂的晶格类型;成分可以在一定范围内变化,但不能用一个化学式来表示;不一定满足原子比或电子数比;在相图上为一个区域;具有明显的金属性质。

例如具有一定的导电、导热性质和塑性等。

固溶体中的结合键主要是金属键。

(2)中间相:

金属与金属,或金属与非金属(氮、碳、氢、硅)之间形成的化合物总称为金属间化合物。

由于金属间化合物在相图中处于相图的中间位置,故也称为中间相。

金属间化合物的晶体结构不同于构成它的纯组元,键合方式也有不同的类型,可能有离子键、共价键,但大多数仍然属于金属键类型。

4.相界面结构有哪几种形式,其界面能特点是什么?

答:

有共格、半共格和非共格三种。

共格界面的晶格畸变能最高,化学能最低;非共格界面的化学能最高而晶格畸变能最低;半共格界面介于两者之间。

5.变形织构有哪几种类型,对材料的性能有何影响?

如何消除?

答:

(1)有丝织构和板织构

(2)造成材料的性能产生显著的各异性。

如,对于板材,在冲压成型时容易产生制耳。

(3)消除方法:

控制加工和热处理制度,得到只有轻微织构的加工组织和得到细晶粒的再结晶组织;改变轧板的生产工艺;如何可以采用多方向交叉扎制以及相应退火的方法。

6.比较位错滑移与孪生的区别与联系

答:

(1)相同点:

从宏观上看两者都是在剪切力作用下发生的剪切变形。

从微观上看,两者都是通过晶体的一部分相对于另一部分沿一定晶向和晶面平移实现的。

都不会改变晶体结构。

两者都是晶体中位错运动的结果。

(2)不同点:

滑移不改变晶体位向,孪生则改变晶体位向;孪晶经抛光与侵蚀后仍能重现。

滑移时原子的位移是沿滑移方向的原子间距的整数倍,故滑移变形时不均匀分布的;孪生是均匀的切边过程,原子滑移的距离是孪生方向原子间距的整数倍。

滑移有确定的临近分切应力;孪生则没有实验证据证明是否存在确定的临界分切应力;晶体的对称度越低,越容易发生孪晶。

形变孪晶常见于密排六方和体心立方晶体中。

此外变形温度越低,加载速率越高(如冲击载荷),也越容易发生孪晶。

滑移对晶体的塑性变形有很大贡献;孪生对金属塑性变形的贡献不大,但形成的孪晶改变了晶体的位向,可以诱发新的滑移系开动,间接对塑性变形有贡献。

如果晶体主要变形方式为孪生,则它往往比较脆。

滑移是全位错运动的结果,而孪生则是部分位错运动的结果。

7.成分偏析的种类及产生机理

答:

微观偏析是在一个晶粒范围内成分不均匀的现象。

根据凝固时晶体生长形态的不同可分为:

枝晶偏析,胞状偏析,晶界偏析

(1)枝晶偏析(晶内偏析):

凝固速度越快,液体的对流扩散越不充分,Ko值越小(Ko<1),则枝晶偏析越严重。

(2)胞状偏析:

成分过冷比较小时,固溶体以胞状方式生长。

对于Ko<1的合金,在凹陷才胞界处将富集溶质。

这种胞内核胞界面处成分不均匀的现象称为胞状偏析。

可以通过高温扩散退火消除。

(3)晶界偏析:

界面处是液体最后凝固的地方。

对于Ko<1的合金,最后凝固的液体中溶质含量高。

因此凝固结束后晶界处产生溶质富集,形成了晶界偏析。

三、论述题(任选4题,每题15分,共60分)

1.论述位错的运动方式、条件及其对材料变形的影响。

答:

(1)运动方式:

刃型位错:

滑移,攀移;螺型位错:

滑移和交滑移

(2)条件:

滑移需要临界分切应力,启动单个位错滑移的力为P-N力(派纳力)。

攀移运动需要正应力和高温作用。

只有螺型位错才能发生交滑移,层错能的大小对交滑移的影响很明显,层错能越高,则扩展层错越窄,位错越容易富集而发生交滑移。

(3)位错滑移和交滑移是材料主要的塑性变形方式,只有在高温和高正应力作用下才能发生正刃型位错的攀移。

2.论述界面能对析出相的形貌的影响。

答:

(1)单相组织:

界面平直化与转动。

减小界面能;界面平衡的热力学,达到平衡时,晶界夹角均为120o。

(2)复相组织:

第二相分布在基体晶粒内时,若相界的界面能无明显各向异性,则第二相为球状,这样界面面积最小,总相界能也最小;若相的界面能有明显的各向异性,则第二相将形成以低能量晶面为相界的多面体。

第二相分布基体两晶粒的晶界上时,如果两相间形成非共格界面,当第二相位于基体的晶面上时,常呈双凸透镜的形貌,此时第二相的具体形状与界面能有密切关系。

如果α、β两相间形成共格或半共格界面,则因为界面两侧的α相晶粒有不同的位向,所以β相如果和第一个α相晶粒形成共格或半共格界面,则和第二个α相晶粒就不能共格。

常见的情况是一个α晶粒形成平直的共格或半共格界面,而另一个α晶粒形成光滑的非共格界面。

3.凝固、扩散、晶粒长大、回复和再结晶的驱动力是什么?

(1)凝固的驱动力是液固两相的自由能差值

(2)扩散的驱动力是元素的化学势差值

(3)晶粒长大的驱动力是晶界能

(4)回复和再结晶的驱动力是晶体在塑性变形时的储能

4.论述冷变形后材料的组织和性能特点。

答:

与未变形的材料相比,冷变形材料的晶粒形态的改变,被压扁、拉长,形成纤维组织和带状组织。

晶粒内出现大量的滑移带,进行孪生变形的金属还出现孪晶带。

晶粒转动,产生形变带,出现晶粒择优取向(织构)。

产生内应力。

出现加工硬化效应。

物理和力学性能变化显著:

如强度和硬度升高、电阻率升高、塑性和韧性下降等。

5.影响再结晶晶粒大小的因素有哪些?

在生产实际中如何控制再结晶晶粒大小?

(1)冷变形量,当变形量很小时,所产生的储存能不足以驱动再结晶,故加热后不发生再结晶,晶粒仍为变形前原始晶粒尺寸,当变形量增大到一定变形量(一般金属在2~10%范围内)时,所产生的储存能正好足够驱动再结晶发生,这一变形量称为临界变形量。

(2)塑性变形温度:

升高形变温度将减少储存能,从而降低N/G,使再结晶晶粒粗化。

(3)再结晶加热温度:

影响不大。

因为随温度上升,再结晶形核速率和长大速率的增大速率几乎相同。

但再结晶加热温度升高将使金属的临界变形量减小。

(4)原始晶粒大小:

原始晶粒愈细,金属中晶界面积愈大,形成再结晶晶核的部位也愈多,造成形核率增大而使再结晶后晶粒尺寸减小。

在实际中应综合考虑各种因素的影响,设法控制再结晶形核速率和晶粒长大速率,便可控制晶粒尺寸。

6.合金强化方法有哪些,其机理是什么?

答:

固溶强化、弥散强化、第二相强化、细晶强化、加工硬化、马氏体强化(钢铁)、有序强化。

其机理均是通过阻碍位错的运动来提高材料的强度。

不同的强化方法的机理有其特殊性。

1、固溶强化:

固溶在点阵间隙或结点上的合金元素原子由于其尺寸不同于基体原子,故产生一点的应力场,阻碍位错运动;柯氏气团和铃木气团,前者是间隙原子优先分布于BCC金属刃型位错的拉应力区,对位错产生钉扎作用,后者是合金元素优先分布于FCC金属扩展位错的层错区,降低层错能,扩大层错区,使扩展位错滑移更加困难。

2、沉淀强化和弥散强化:

合金通过相变过程得到的合金元素与基体元素的化合物和机械混掺于基体材料中的硬质颗粒都会引起合金强化。

沉淀强化和弥散强化的效果远大于固溶强化。

位错在运动过程中遇到第二相时,需要切过(沉淀强化的小颗粒和弥散强化的颗粒)或者绕过(沉淀强化的大尺寸颗粒)第二相,因而第二相(沉淀相和弥散相)阻碍了位错运动。

3、晶界强化:

按照Hall-Petch公式,屈服点σs同晶粒直径d之间的关系是σs=σo+kd-1/2,其实质是位错越过晶界需要附加附加的应力。

因此低温用钢往往采用细晶粒组织。

4、有序强化:

有序合金的位错是超位错,要使金属发生塑性变形就需要使超位错的两个分位错同时运动,因而需要更大的外应力。

异类元素原子间的结合力大于同类元素原子间的结合力,所以异类原子的有序排列赋予有序合金较高的强度。

7.扩散的机制及影响因素。

(1)扩散机制:

空位机制、间隙机制、换位机制

(2)凡是与化学位有关的因素,均对扩散有影响。

A.温度的影响。

温度越高,原子扩散系数越大。

B.扩散组元的影响。

a.组元特性:

固溶体中组元尺寸相差越大,扩散系数越大;组元间亲和力越大,扩散系数越小;组元熔点越高,扩散系数越小。

b.组元浓度,通过扩散激活能和扩散常数影响扩散系数。

c.第三组元,其影响比较复杂。

C.晶体结构的影响,体现在:

a.密堆结构的扩散比非密堆结构中慢;b.间隙式扩散较置换式扩散快;c.各向异性时,沿原子密排方向扩散慢,非密排的方向扩散快。

D.短路扩散。

表面扩散系数远大于晶界扩散系数,二者又远大于体扩散系数。

生产实际中,通过提高渗碳温度(在奥氏体态渗碳)和增加渗碳源的碳浓度来提高渗碳效率。

8.论述第二相弥散粒子对合金塑性变形的影响。

答:

复相合金一般在固溶体基体上分布有一种或几种其它相,可能是金属间化合物,也可能是另一种固溶体,统称第二相。

复相合金的主要变形方式仍然是滑移和孪生,由于合金中第二相的种类、数量、大小、形状、分布特点及与基体界面结合的不同,第二相对塑性变形的影响也很复杂。

如果复相合金中两个相都具有塑性,第二相的尺寸大小、变形能力与基体相差不大,则合金的变形决定于两相的体积分数;如果两相中一个是塑性相,而另一个是硬脆相时,合金的塑性变形主要取决于硬脆相的存在情况,第二相粗大或呈大针状,变形只在基体中进行,合金的塑性都不会很高;如果第二相连续分布在固溶体的晶界上,合金很脆,几乎不能进行塑性变形。

弥散分布的第二相能够产生显著的强化作用,使合金获得良好的综合力学性能,强度很高,塑性也很好,这类合金的塑性变形主要在基体相中进行。

2008年材料科学基础真题

(1)名词解释(每题5分,共40分)

1.空间点阵:

组成晶体的粒子(原子、离子或分子)在三维空间中形成有规律的某种对称排列,如果我们用点来代表组成晶体的粒子,这些点的空间排列就称为空间点阵。

2.中间相:

金属与金属,或金属与非金属(氮、碳、氢、硅)之间形成的化合物总称为金属间化合物。

由于金属间化合物在相图中处于相图的中间位置,故也称为中间相。

3.全位错:

柏氏矢量等于点阵矢量的位错称为全位错。

4.共格界面:

所谓共格晶界,是指界面上的原子同时位于两相晶格的结点上,即两相的晶格是彼此衔接的界面上的原子为两者共有。

5.滑移临界分切应力:

滑移系开动所需的最小分切应力;它是一个定值,与材料本身性质有关,与外力取向无关。

6.包晶转变:

成分为H点的δ固相,与它周围成分为B点的液相L,在一定的温度时,δ固相与L液相相互作用转变成成分是J点的另一新相γ固溶体,这一转变叫包晶转变或包晶反应。

即HJB---包晶转变线,LB+δH→γJ

7.再结晶:

塑性变形金属后续加热过程通过形核与长大无畸变等轴晶逐渐取代变形晶粒的过程。

8.上坡扩散:

在化学位差为驱动力的条件下,原子由低浓度位置向高浓度位置进行的扩散。

(2)简答题(每题8分,共56分)

1.采用四轴坐标系标定六方晶体的晶向指数时,应该有什么样的约束条件?

为什么?

2.写出FCC、BCC、HCP晶体的密排面、密排面间距、密排方向、密排方向最小原子间距。

晶体结构

密排面

密排面间距

密排方向

密排方向最小原子间距

FCC

{111}

<110>

BCC

{110}

<111>

HCP

{0001}

<1120>

a

3.指出图1中各相图的错误,并加以解释。

4.什么是柯肯达尔效应?

请用扩散理论加以解释。

若Cu-Al组成的互扩散偶发生扩散时,界面标志物会向哪个方向移动。

答:

柯肯达尔效应:

在置换式固溶体的扩散过程中,放置在原始界面上的标志物朝着低熔点元素的方向移动,移动速率与时间成抛物线关系。

柯肯达尔效应否定了置换式固溶体中扩散的换位机制,而证实了空位机制;系统中不同组元具有不同的分扩散系数;相对而言,低熔点组元扩散快,高熔点组元扩散慢,这种不等量的原子交换造成了柯肯达尔效应。

当Cu-Al组成的互扩散偶发生扩散时,界面标志物会向着Al的方向移动。

5、简述变形后的金属在退火过程中的显微组织、储能及其力学、物理性能的变化。

答:

随退火温度的升高或时间延长,出现亚晶合并长大,再结晶形核及长大,无位错的等轴再结晶晶粒取代长条状高位错密度的变形晶粒,然后是晶粒的正常长大。

储存能逐渐被释放;硬度及强度下降,伸长率上升;电阻降低,密度提高。

再结晶时各种性能变化都比回复时强烈得多。

6、常温下金属塑性变形的机制主要有哪些?

它们的主要差别是什么?

答:

主要形变机制是滑移和孪生;滑移产生的切变量是原子间距的整数倍,孪生产生的切变量是原子间距的一个分数;由此产生一系列其他方面的差异。

7、简述一次渗碳体(Fe3CІ)、二次渗碳体(Fe3C

)、三次渗碳体(Fe3C

)的定义,各自的组织形貌及分布特征。

三、论述题(共54分)

1.介绍合金强化的四种主要机制及其强化