高中地理必修二知识点总结学生考试优秀必备资料.docx

《高中地理必修二知识点总结学生考试优秀必备资料.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高中地理必修二知识点总结学生考试优秀必备资料.docx(57页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

高中地理必修二知识点总结学生考试优秀必备资料

第一章人口的变化

第一节人口的数量变化

人口是指在一定时期、一定区域、一定社会制度下,具有一定数量和质量的有生命个体的社会群体。

人口具有自然和社会的双重属性。

人口数量变化包括人口的自然增长和人口机械增长。

一、人口的自然增长

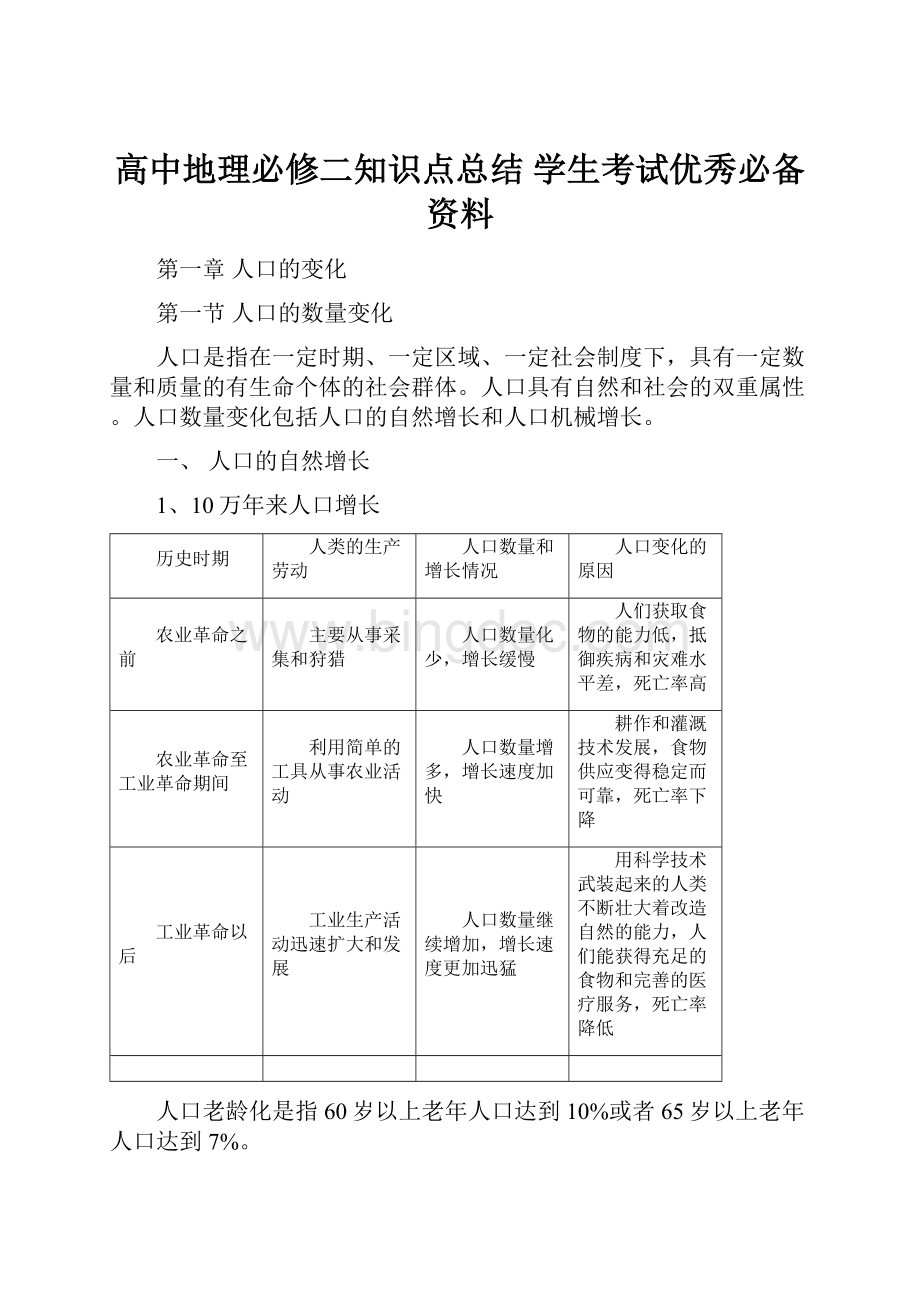

1、10万年来人口增长

历史时期

人类的生产劳动

人口数量和增长情况

人口变化的原因

农业革命之前

主要从事采集和狩猎

人口数量化少,增长缓慢

人们获取食物的能力低,抵御疾病和灾难水平差,死亡率高

农业革命至工业革命期间

利用简单的工具从事农业活动

人口数量增多,增长速度加快

耕作和灌溉技术发展,食物供应变得稳定而可靠,死亡率下降

工业革命以后

工业生产活动迅速扩大和发展

人口数量继续增加,增长速度更加迅猛

用科学技术武装起来的人类不断壮大着改造自然的能力,人们能获得充足的食物和完善的医疗服务,死亡率降低

人口老龄化是指60岁以上老年人口达到10%或者65岁以上老年人口达到7%。

2、人口自然增长最根本因素:

生产力水平的高低

决定因素:

自然增长率(正负值均可)、出生率、死亡率

出生率

死亡率

概念

指某地在一个时期(通常一年)出生人数与该时期平均人口之比,它反映了人口的出生水平

指某地在一定时期内(通常一年)死亡人数与该时期平均总人口之比,它反映人口死亡的强度

影响因素

环境污染、生产力发展水平、医疗卫生水平、生育政策、生育观念、婚姻制度、宗教因素、政治因素、传统习俗、社会风气等

自然灾害、环境污染、生产力发展水平、政治因素、受教育水平、医疗卫生水平、社会福利和保障制度等

3、发达国家与发展中国家人口增长差异

发达国家的人口现状

发展中国家在二战后人口增长的特点

时间段

20世纪70年代中期,步入现代型

20世纪70年代以前

20世纪70年代以后

人口自然增长率

较低

人口增长速度

缓慢

快

趋于缓慢

人口数量

较稳定甚至下降,如俄罗斯、德国

原因

经济发展水平较高,社会保障和福利制度完善,生育观念的转变

政治上的独立,民族经济的发展,医疗卫生事业的进步,使人口死亡率下降

很多国家采取了控制人口的措施

4、人口的发展一定要与经济社会发展相协调,与环境的承载力相适应。

5、人口发展不同于人口再生产,还包括了人口数量的变化、人口素质的提高和人口结构的改变三方面的内容。

二、人口增长模式(又称人口再生产类型或人口转变模式)及其转变

6、人口增长模式与相应人口问题

人口增长模式

原始型

→

传统型

→

现代型

出生率

高

生产力水平、国家政策、自然环境

高

生产力水平、社会福利、文化观念、国家政策、自然环境

低

死亡率

高

低

低

自然增长率

低

高

低(<1%)

目前发达国家或地区已经基本完成了现代型,发展中国家大多处于传统型。

欧洲除冰岛外,均为现代型,德国、匈牙利已连续多年负增长;北美全为现代型;亚洲除韩国、新加坡、日本、中国近属于现代型外,均不是;拉美除古巴、乌拉圭近属于现代型外,均不是;大洋洲除澳大利亚、新西兰属于现代型外,均不是。

7、人口负担系数=[(14岁及以下人数+65岁及以上人数)/(15-64岁人口数)]×100%。

当人口负担系数≤50%时称为"人口机会窗口"期。

生育率是指在一定时期内出生人数与孕龄妇女(15-49岁妇女)数之比,它是决定出生率的基础。

出生率则是指一定时期内出生人数与人口总数之比。

第二节人口的空间变化

人口自然增减即人口自然增长,是由出生率和死亡率均定;人口迁移是指人口的迁出和迁入,由此引起人口数量的变化又称人口机械增长。

一、人口的迁移

1、人口迁移就是人的居住地在国际或本国范围内发生改变。

人口迁移三要素:

居住地变更、时间上长期性(1年以上)、空间位置变化是否跨越行政界限。

人口迁移理论将影响人口迁移的因素分为"推力"和"拉力"两方面。

"推力"是消极因素,它促使移民离开原居住地;"拉力"是积极因素,把改善生活愿望的移民迁入新的居住地。

2、不同时期、地区的国际人口迁移

大洲

人口迁移流向变化

大洲

人口迁移流向变化

"二战"前

"二战"后

"二战"前

"二战"后

欧洲

净迁出区

净迁入区

亚洲、非洲

净迁出区

净迁出区

拉丁美洲

净迁入区

净迁出区

北美洲、大洋洲

净迁入区

净迁入区

时期

特点

迁出地区

迁入地区

原因

意义

19世纪

以前

以集团型、大批量移民为主

旧大陆

(亚非欧)

美洲、大洋洲等新大陆

欧洲殖民主义扩张、新大陆的开发

在客观上开发了新大陆,传播了工业文明,也改变了人种的空间分布

第二次

世界大战

以后

人口从发展中国家流向发达国家;定居移民减少,短期流动人口增加

拉丁美洲、

亚洲、非洲等

西欧、北美、西亚、北非

迁入地区

经济发展快

调整了劳动力空间分布不均

3、不同时期的国内人口迁移

自给自足的农业经济脆弱;战争频繁;自然灾害;政府组织"屯垦戍边"

时代

影响因素

迁移特点

流向

古代

深受统治者及其行政力量的束缚;自给自足的农业经济脆弱;战争频繁;自然灾害;政府组织"屯垦戍边"

大批迁入

迁往自然条件较好的地区

当代

中国成立到20世纪80年代中期

受国家政治政策影响大

国家实行计划经济体制和严格的户籍管理制度

有计划、有组织

东部——西北和东北

沿海——内陆

20世纪80年代中期以来

国家改革开放政策

经济因素起主导作用(改革开放政策)

迁移流量大,流向改变

西部——东部沿海城市和工矿区

农村——城市

4、人口迁移效应

对迁入地区

积极

提供廉价劳动力,节约教育费用,促进迁入地经济发展

消极

造成不安定因素,加剧人地矛盾

对迁出地区

积极

缓解人地矛盾,改善环境,增加收入(外汇),加强与经济发达地区经济、社会文化交流

消极

人才外流

其它效应

改变人口分布,人口结构;促进民族经济文化交流;促进人口群体基因交流和融合

二、影响人口迁移的因素

1、在某种特定时空条件下,任何一种因素都有可能成为促使人口迁移的决定性因素。

政治因素包括政策和战争。

主要因素

举例

政治因素

政治

乌干达亚裔居民迁往英国

生态环境因素

自然环境要素

美国老年人迁往"阳光地带"

战争

巴勒斯坦战争难民

环境资源差异

逐水草而居

国家移民

历史上的移民戍边

环境恶化

生态移民(贵州麻山地区)

社会文化因素

民族、种族

以色列犹太人回迁

自然灾害

20世纪30年代美国俄克拉何马州居民外迁

宗教

印巴分治,穆斯林前往巴基斯坦

家庭、婚姻

八千湘女进新疆

2、美国

1)促使美国成为移民国家的因素:

①新大陆为开发,需要大量劳动力;②15—16世纪,欧洲圈地运动,失业工人和破产农民为了追求更好的经济待遇迁往美洲;③新航线开辟,为人们顺利迁移扫清障碍;④殖民扩张,掠夺美洲资源财富

2)美国国内人口迁移

时期

迁移的原因

迁移流量

19世纪中期

南北战争——政治

人口大规模西移

19世纪和20世纪之交

工业化和城市化的发展——经济

由乡村流入城市

20世纪20年代到60年代

农业危机、自然灾害——经济、生态环境

南部人口迁往北部和西部

60年代末到70年代初

东北老工业基地环境恶化,西部、南部有新资源、新兴工业的阳光地带——经济、生态环境、个人动机需求

由东北部迁往南部和西部

70年代以后

城市环境改善和老工业区经济重建(经济、生态环境)

人口向老工业区和城市回流

第三节人口的合理容量

一、环境承载量

1、环境承载量,指环境能持续供养的人口数量。

人口数量是衡量环境承载力的重要指标。

2、环境人口容量:

一个国家或地区的环境人口容量,是在可预见的时期内,利用本地资源及其他资源、智力和技术等条件,在报政府和社会文化准则的物质生活水平条件下,该国家或地区所能持续供养的人口数量。

全球为110亿,我国为16亿。

3、环境人口容量的各因素之间的关系

科技发展水平——决定开发数量、资源——环境人口容量最主要因素、生活和文化消费水平——决定消耗数量。

在各因素中,科技发展水平与环境人口容量成正相关关系,生活和文化消费水平与环境人口容量呈负相关关系,资源与环境人口容量成正相关关系。

4、制约因素:

资源、科技发展水平、地区开发程度、消费水平。

5、环境人口容量具有不确定性和相对稳定性。

二、人口合理容量(适度人口)

1、人口合理容量:

按照合理的生活方式,保障健康的生活水平,同时又不妨碍未来人口生活质量的前提下,一个国家或地区最适宜的人口数量。

——一个理想的、难以确定精确数值的"虚数"。

我国为8-9亿。

2、意义:

对于制定一个地区或国家的人口战略和人口政策有重要意义,进而影响区域的经济社会发展战略。

比较项目

环境承载量

合理人口容量

参考角度

自然资源的承载力

自然资源的承载力、经济、社会发展、消费水平

限定因素

自然资源、生态环境

自然、经济、社会

体现意义

生存

发展

人口多寡

大

小

估算标准

从自然资源的角度估算,把人均消费水平压缩到最低

根据现有消费水平,参照可预见的生产及生产力水平,资源储量和消费变动等

3、人口过亿的国家:

中国、印度、美国、印尼、巴西、俄罗斯、日本、孟加拉、尼日利亚、巴基斯坦、墨西哥。

亚洲人口占世界人口一半以上,世界人口最密集的地区是东亚、南亚、美国东北部、西欧等。

一个地区人口总数的最大值出现的时间应该是人口自然增长率由零变负的时候,因此人口增长速度降低并不等于人口总数减少。

人口分布受自然因素(人口分布的最基本因素,但随着生产力水平提高,影响程度减弱),社会经济因素、政治文化因素的影响。

公害病指由于环境污染造成的地方性疾病,是次生环境因素对人口身体素质影响的表现;地方病则是原生环境因素的表现。

第二章城市与城市化

第一节城市内部空间结构

一、城市形态

城市形态

团块状

组团状

条带状或放射状

影响因素

市中心吸引作用

平原地区

城市用地限制或河流阻隔、规划控制等山地、河流阻隔

沿交通线分布或受地形限制

河谷地区

地域形态

各组成部分比较集中,连成一片

城市由几片组成,每篇就近组织各自的生产生活,各片互不相连

城市地域沿主要交通干线或地形区延伸

主要优点

便于集中设置比较完善的基础设施,各种设施利用率高,方便生活,便于管理,节省投资

便于城市扩大规模,有利于保护城市环境

城市各部分接近郊区,亲近自然

主要缺点

易造成城市污染

用地分散,各片联系不方便,市政建设投资大

城市交通主要集中于一方向,且运距长

城市距离

成都、合肥、华盛顿

重庆、上海浦东新区

洛阳、西宁、宜昌、兰州、延安

二、城市土地利用类型是指对城市土地资源不同的开发利用方式,如绿化用地、交通用地。

城市地域结构是指在经济、社会、历史和政策等因素作用下,城市功能分区在空间上的分布于组合。

城市地域功能分区是指城市中各种经济活动之间发生空间竞争,导致同类活动在空间上高度聚集所形成的商业区、工业区、住宅区、行政区、文化区。

1、功能区之间没有明显的边界。

住宅区是城市中最广泛的一种土地利用方式(40-60%)。

2、划分:

商业区、住宅区、工业区、市政与公共服务区、工业区、交通和仓储区、风景与城市绿地、特殊功能区等

3、中心商务区(纽约的CBD——曼哈顿)特征:

①中心商务区是城市经济活动最繁忙的地方②人口数量的昼夜差别大③建筑物高大稠密④中心商务区内部存在明显的分区(水平方向与垂直方向中均存在)

1、三种基本城市地域功能分区

功能分区

形态

特征

位置

商业区

占地面积小、呈点状或条状

经济活动最繁忙;人口数量昼夜差别大,建筑物高大稠密;内部有明显分区

市中心,交通干线两侧、街角路口

工业区

集聚成片

不断向市区外缘移动,并趋向域沿主要交通干线

市区外缘,交通干线两侧

住宅区

占地面积大,是城市主要功能分区,工业化后出现分化

建筑质量上,高级于低级住宅分化;位置上,高级于低级住宅分区背向发展

高级

城市外缘与高地、文化区联系、环境优美

低级

内城与低地、工业区联系

卫生防护带不同于绿化带,还可以是空地、河流,以及消防车库和仓库等。

三、城市内部空间结构的形成和变化

1、城市地域结构模式:

结构模式

特点

成因

举例

同心圆模式

城市形态集中紧凑,城市功能区为少市中心呈同心圆状

平原地形,城市各功能区经过不断侵入和迁移,成同心圆状自核心向外扩展

成都

东京

扇形模式

城市各功能区呈扇状向外扩展

交通(各功能区沿交通线延伸)

沈阳烟台

多核心模式

城市并非依托单一核心发展,而是围绕着几个核心形成中心商务区、批发商业区、住宅区、工业区和郊区,以及相对独立的卫星城等多功能区,并由他们共同组成城市地域

随着城市不断扩展,原有市中心地价高、交通和居住拥挤等原因,在远离市中心的郊区出现新核心,同时也受河流、地形等因素影响

淄博

重庆

未来"田园城市"

以人为中心,兼有城市和乡村的优点

以人为本、人与城市协调发展

带型——兰州;放射型——武汉;星座型——上海;散点型——大庆。

2、影响因素:

主要因素:

经济因素(交通通达度、距市中心远近)——取决于各功能分区付租能力,地租水平(直接因素)高低

历史文化(北京市);社会因素:

种族宗教(黑人区、唐人街)、知名度、行政因素(上海陆家嘴金融贸易区、外高桥保税区等)。

3、功能区合理布局应注意:

1.要有便利的交通;2.合理安排工业用地的位置(环境角度);3.在工业区和生活区之间设置防护带。

四、城市区位因素分析

1、自然因素与城市区位

自然因素

主要影响

影响结果

举例

地形

平原

地势平坦,土壤肥沃,水源充足,交通便利,减少成本低

经济发达,人口集中,大多数城市分布在平原地区

沪宁杭城市群,五大湖城市群,中欧、西欧平原城市群

高原

热带地区的高原上气候较为凉爽

热带地区城市多分布在高原上

巴西高原

山区

地表崎岖

沿河谷或开阔低地分布

汾河、渭河谷地

气候

气候适宜

适宜的降水,适中的气温

农业发达,人口集中,城市多,规模大

中低纬度的沿海地区城市众多

气候恶劣

干旱、寒冷、过于湿热,不利于居住,经济落后

城市少,规模小

干旱地区、热带雨林地区、寒冷地区城市很少

河流

河运起止点

人流、物流量大,货物集散、中转地,变更交通运输方式

易形成城市、交通枢纽,一般规模较大

赣州

河流交汇处

宜宾(岷)、重庆(嘉陵)、涪陵(乌)、武汉(汉)

河口

广州、上海

运河两端

塞得港&苏伊士巴拿马&科隆

防卫

半岛

利用天然水域进行防卫

古代城市常分布于此

波士顿

河曲处

伯尔尼(阿勒)

河心岛

巴黎(塞纳)

大多数城市分布的地区,既有适度的降水,又有适中的气温。

世界的城市,特别是大城市主要分布在气温适中的中低纬度地带。

这个地带内,沿海地区气候条件一般比内陆地区优越,人口又向沿海地区聚集,使世界城市多数集中在临海的边缘地带。

气候恶劣的荒漠干旱地区、高纬度寒冷地区、湿热的热带雨林地区,则少有城市分布。

我国西部的青藏高寒区和西北干旱区,城市密度和规模小于具有湿润季风气候的东南部沿海地区。

2、社会经济因素与城市区位

社会经济因素

举例

社会经济因素

举例

交通

驿道

邯郸

政治

政治中心

罗马、六大古都、合肥、巴西利亚、堪培拉、伊斯兰堡、华盛顿

公路、铁路

石家庄、株洲、郑州、蚌埠、宝鸡

水运

扬州、济宁

政策

特区城市

宗教

拉萨、麦加、耶路撒冷、梵蒂冈、瓦拉纳西

军事

锦州、酒泉、威海、山海关、虎门、横须贺、佐世保、朴茨茅斯

旅游

张家界、黄山市(屯溪)、牯岭

科技

筑波、班加罗尔、中关村、硅谷、剑桥

矿产资源

煤矿

伯明翰、曼彻斯特、匹兹堡、大同、鹤岗、抚顺、开滦、阳泉、淮北、六盘水

铁矿

鞍山、包头、攀枝花、马鞍山、贝洛奥里藏特

油田

大庆、玉门、东营、克拉玛依、阿伯丁、休斯敦

其他金属

约翰内斯堡(金)、白云鄂博(稀土)、金昌(镍)、白银(铜)、自贡(井盐)

住宅城市

波茨坦(柏林旁)

疗养城市

北戴河

工业城市

景德镇、宜兴(陶瓷)、长春、十堰、丰田、底特律(汽车)、渥太华(造纸)、曼彻斯特、孟买(棉纺)、伊春(森林)

边境城市

满洲里、绥芬河、二连浩特、喀什、河口、丹东、图们、畹町、凭祥

第二节不同等级城市的服务功能

一、城市的不同等级

1、城市等级划分标准:

以城市人口规模来划分

特大城市—100万人口以上大城市—50-100万人口中等城市—20-50万人口小城市—20万人口以下

2、不同等级城市服务范围和种类不同,大城市提供服务种类多,级别高,服务范围相对较大。

3、影响城市服务范围的因素:

影响因素

影响

表现

资源条件

位于资源丰富地区的城市,能够获得支撑城市进一步发展的资源条件

为城市提供丰富物质条件、丰富劳动力条件、丰富城市用地

交通条件

位于交通枢纽上的城市,能够通过便利的交通为更远的居民提供服务,使其服务范围扩大

铁路枢纽城市、公路枢纽城市、港口城市等

人口条件

城市为服务区内居民提供货物和服务,服务人口要达到一定规模

位于人口稠密地区的城市服务范围相对较小;相反,位于人口稀少地区的城市服务范围相对较大

二、德国南部城市等级体系的启示

1、同一区域内,不同级别的城市空间组合,就够成立一个地区的城市等级体系。

2、不同等级城市的服务范围层层嵌套。

3、不同等级城市数目、相互距离、服务范围、城市职能的关系:

"高少远大多,低多近小少,大的嵌套小"(城市等级高,城市树木烧,相互距离远,服务范围大,城市功能多;城市等级低,城市数目多,相互距离近,服务范围小,城市职能少。

不同等级城市服务范围层层嵌套,大的嵌套小的。

)

4、中心地理论:

就整个区域而言,中心地及其服务范围是由一级套一级的网络相互嵌套而成。

(1)一个中心地的服务范围围绕中心地呈六边形;

(2)是市场原则的作用;(3)高一级中心地服务范围相当三个低一级中心地服务范围。

第三节城市化

一、什么是城市化

1、人口向城镇聚集和城市范围不断扩大、乡村变为城镇的过程,就是城市化。

2、城市化的标志:

城市人口占总人口比重持续上升(是衡量一个国家和地区城市化水平的主要标志);

劳动力从第一产业向第二、三产业逐渐转移;城市用地规模不断扩大。

3、城市发展的动力:

社会经济发展——主要动力

(1)推力:

吸引人群离开农村的因素。

(农村人口增长快,对土地压力大;农村收入低,社会服务短缺;农村受自然灾害影响大)

(2)拉力:

吸引人群来城市的因素。

(城市就业机会多;城市社会福利保障程度高;文化设施齐全;城市交通便捷)

4、一个国家城市化水平的衡量指标:

城市人口占总人口比重来表示,它体现了社会经济发展水平。

5、城市化的意义:

人口转变、产业结构变化、工业的发展、科技的发展、缩小城市与乡村距离,文化、思想、观念、生活方式渐趋同。

二、世界城市化的进程

1、世界城市化的进程

城市化发展阶段

特征

出现问题

发展新趋势

出现的国家和地区

初期阶段

城市化水平较低、发展较慢

问题极少,处于城市化低水平时期

发展中国家

加速阶段

人口和产业向城市迅速聚集,城市化推进很快

出现了劳动力过剩,交通拥挤、住房紧张、环境恶化

出现郊区城市化现象

后期(成熟)阶段

城市化水平比较高,城市人口比重的增长趋缓甚至停滞

中心区表现出衰落迹象

出现逆城市化现象

发达国家

2、发达国家和发展中国家城市化进程的差异

国家类型

起步时间

目前速度

城市化水平

城市人口比重

所处阶段

原因

发达国家

早

(英国最早18世纪中叶)

趋缓

(停滞)

高

高(70%以上)

后期成熟阶段

资本主义发展较早,农业现代化发展,大批农业劳动力向城市移动

发展中

国家

晚

(20世纪中叶)

速度加快

低

低(不到40%)

初期和中期加速阶段

民族独立运动胜利经济迅速发展

发达国家城市化特点:

起步早(英国1851年第一个城市人口超过农村);城市化水平高(70年代达到70%以上);出现逆城市化现象(首先出现在英国)。

发展中国家城市化特点:

起步晚,发展快;城市化水平较低;城市发展不合理。

发展中国家出现两类城市化特征:

过度城市化-城市化水平远超本国工业化水平和经济发展阶段,又称"虚假城市化',多出现在拉美和非洲;滞后城市化-落后于工业化进程和相应经济发展阶段,城市化水平不能反映工业化水平与经济发展水平,多出现于亚洲一些国家:

印度、印尼。

3、我国城市化四个阶段:

1949-1957上升阶段;1958-1965下降阶段"上山下乡"带来的"逆城市化";1966-1976停滞阶段"文化大革命";1977年后回升发展阶段。

4、郊区城市化和逆城市化

郊区城市化是指城市规模不断扩大,城市人口和产业向郊区扩散的过程,它出现在城市化中期的加速阶段。

逆城市化是由于人口的高度集聚,导致市区过度拥挤、环境恶化、用地紧张和生活质量下降,部分城市居民向周边环境好、基础设施完善的小城镇迁移的现象,结果造成中心区的衰落。

它是城市化发展到后期阶段出现的一种现象

现象

出现阶段

人口流向

结果

郊区城市化

中期加速阶段

城市向郊区

城市规模大、城市化水平提高

逆城市化

后期成熟阶段(不是城市衰败)

城市向乡镇

中心区衰落,城市化水平不变

再城市化

后期复兴阶段

郊区向城市

城市化水平有所提高

三、城市化对地理环境的影响

1、城市化过程中产生的问题:

1)环境质量下降;2)交通拥挤,居住条件差;3)增加就业困难,失业人数增多。

2、城市化对地理环境的影响:

1)促进人口转化-增加就业机会,劳动力从第一产业向第二、三产业逐渐转移;2)利于改善产业结构-带动农村发展,有利于改善地区产业结构;3)推动工业发展-提高工业生产效率;4)推进科技进步-大城市是科技创新基地和信息交流中心,促进科技进步和信息化提升;5)改变文化、思想、观念-城市文化向乡村扩散渗透,全方位影响农村,利于城市与乡村间交流,缩小城乡发展差距。

3、解决城市环境问题主要措施:

1)严格控制大城市规模,分散大城市职能,建设新区和卫星城,努力推进郊区城市化,以缓解城市中心区的压力;2)改善城市交通和居住条件,保护和治理城市环境;3)对城市进行合理规划,加强对城市的管理,妥善处理好城市个功能分区的关系。

4、降低城市化对地理环境影响的途径:

一方面在城市建设中,发展低污染的节能建筑和绿色交通,减少各类活动对环境的污染;另一方面是城市景观尽可能与山河湖植被等自然景观保持协调,建立一种良性循环。

为了使城市发展与社会、环境相协调,提出了建设和发展"生态城市"的目标。

四、城市群与大城市带:

城市在发展过程中不断向外