高二上学期期末数学理.docx

《高二上学期期末数学理.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高二上学期期末数学理.docx(18页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

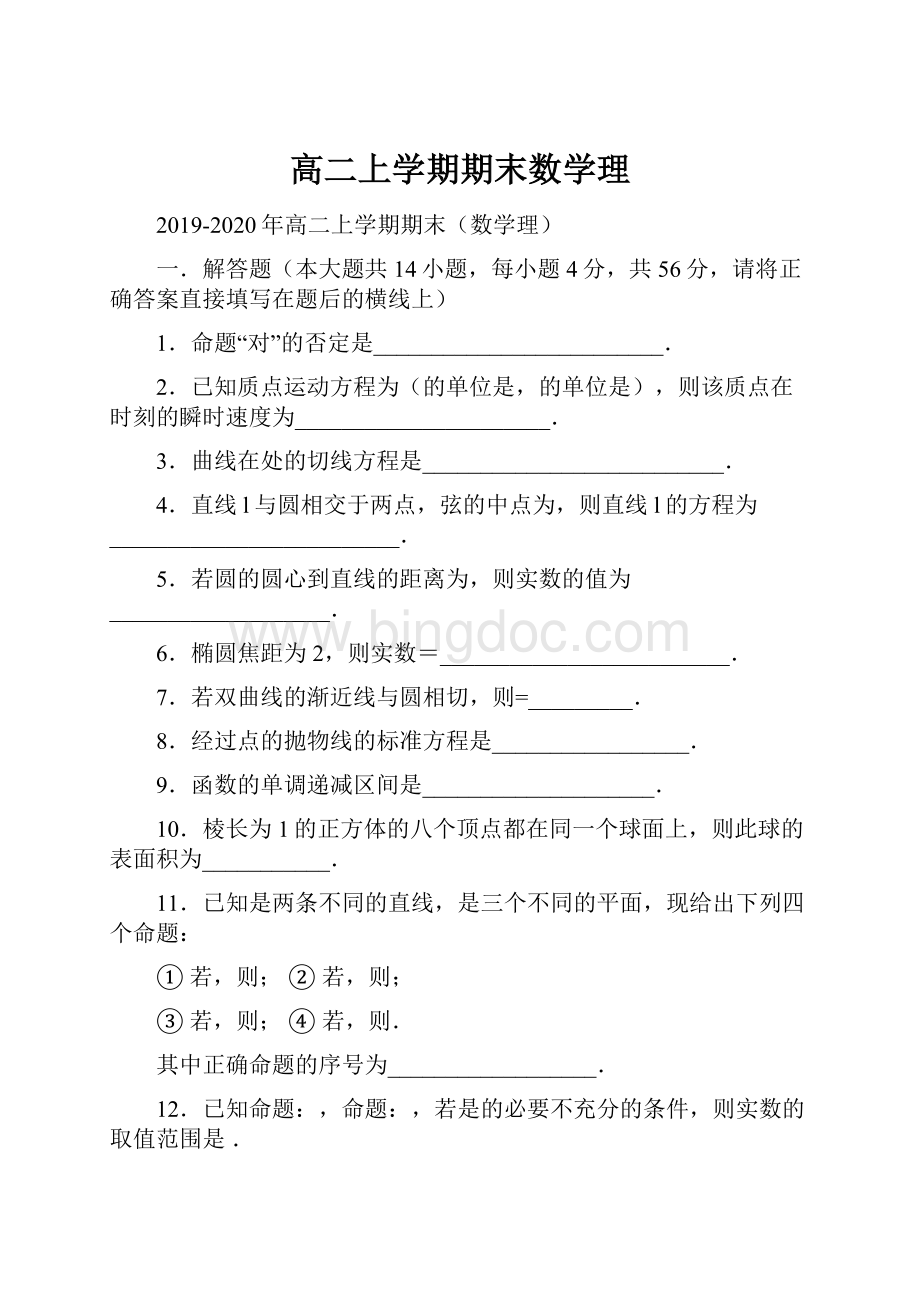

高二上学期期末数学理

2019-2020年高二上学期期末(数学理)

一.解答题(本大题共14小题,每小题4分,共56分,请将正确答案直接填写在题后的横线上)

1.命题“对”的否定是_________________________.

2.已知质点运动方程为(的单位是,的单位是),则该质点在时刻的瞬时速度为______________________.

3.曲线在处的切线方程是__________________________.

4.直线l与圆相交于两点,弦的中点为,则直线l的方程为_________________________.

5.若圆的圆心到直线的距离为,则实数的值为___________________.

6.椭圆焦距为2,则实数=_________________________.

7.若双曲线的渐近线与圆相切,则=_________.

8.经过点的抛物线的标准方程是_________________.

9.函数的单调递减区间是____________________.

10.棱长为1的正方体的八个顶点都在同一个球面上,则此球的表面积为___________.

11.已知是两条不同的直线,是三个不同的平面,现给出下列四个命题:

①若,则;②若,则;

③若,则;④若,则.

其中正确命题的序号为__________________.

12.已知命题:

,命题:

,若是的必要不充分的条件,则实数的取值范围是.

13.已知椭圆的中心在坐标原点,焦点在x轴上,以其两个焦点和短轴的两个端点为顶点的四边形是一个面积为4的正方形,设P为该椭圆上的动点,C、D的坐标分别是,则的最大值为.

14.设直线系

对于下列四个命题:

①中所有直线均经过一个定点;

②存在定点不在中的任一条直线上;

③对于任意整数,存在正边形,其所有边均在中的直线上;

④中的直线所能围成的正三角形面积都相等.

其中真命题的代号是(写出所有真命题的序号).

二.解答题(本大题共6小题,共64分,解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤.)

15.(本题满分8分)

设圆上的点关于直线的对称点仍在圆上,且直线被圆截得的弦长为,求圆的方程.

16.(本题满分10分)

已知函数

是上的奇函数,且在时取得极小值.

(1)求函数的解析式;

(2)对任意,证明:

.

17.(本题满分10分)

直三棱柱中,,.

(1)求证:

平面平面;

(2)求三棱锥的体积.

18.(本题满分12分)

如图,已知正方形和矩形所在的平面互相垂直,,,

点是线段的中点.

(1)求证:

平面;

(2)求锐二面角的大小;

(3)试在线段上一点,使得与所成的角是.

19.(本题满分12分)

已知椭圆过点,离心率为,圆的圆心为坐标原点,直径为椭圆的短轴,圆的方程为.过圆上任一点作圆的切线,切点为.

(1)求椭圆的方程;

(2)若直线与圆的另一交点为,当弦最大时,求直线的直线方程;

(3)求的最值.

20.(本题满分12分)

已知函数(a为实常数).

(1)求函数在上的最小值;

(2)若存在,使得不等式成立,求实数的取值范围.

无锡市第一中学xx年第一学期期末试卷

高二数学(理科)参考答案及评分标准

一、填空题:

(共14小题,每小题4分,共56分)

1.;2.11;3.;4.;

5.2或0;6.5或3;7.;8.或;9.;

10.;11.①②;12.;13.2;14.②③;

二、解答题:

(共6题,共64分)

15.(本题共8分)

解:

设所求圆的圆心C的坐标为,半径为,

则有,① ,②

,③ ………………………………3分

由①②③消去得

,

化简得,或,………………………………6分

则所求圆的方程为

16.(本题共10分)

解:

(1)可知,…………………………2分

所以

可知

,

经检验知:

…………………………4分

(2)即证 …………………………6分

因为,所以时,从而函数在上单调递减,

所以,,,

所以,

从而对任意,有…………………………10分

17.(本题共10分)

解:

(1)直三棱柱ABC—A1B1C1中,BB1⊥底面ABC,

则BB1⊥AB,BB1⊥BC,

又由于AC=BC=BB1=1,AB1=,则AB=,

则由AC2+BC2=AB2可知,AC⊥BC,

又由BB1⊥底面ABC可知BB1⊥AC,

则AC⊥平面B1CB,

所以有平面AB1C⊥平面B1CB……………………………6分

(2)三棱锥A1—AB1C的体积

.…………4分

18.(本题共12分)

解:

(1)以为原点,所在的直线为轴,所在的直线为轴,所在的直线为轴,建立空间直角坐标系,则,,,,,,,所以,又与不共线,所以,又平面,平面,所以平面;…………4分

(2)平面的法向量,设平面的法向量,由得,取,则所以二面角大小为;…………8分

(3)设,,,则

,解得或(舍去)

所以当点为线段的中点时,直线与所成的角为.………12分

19.(本题共12分)

解:

(1)可知,=,又,

解得,,椭圆的方程为…………………………4分

(2)可知,此时直线应经过圆心M,且直线的斜率存在,设直线的方程为:

,…………………………5分

因为直线与圆O:

相切,所以,

解得或,…………………………7分

所以,直线的方程为或……………………8分

(3)设,

则=10==,………………10分

因为OM=10,所以,

所以,的最大值为,的最小值为………………………12分

20.(本题共12分)

解:

(1),当,.

若,在上非负(仅当,x=1时,),故函数在上是增函数,此时.………………2分

若,当时,;当时,,此时

是减函数;当时,,此时是增函数.故.………………4分

若,在上非正(仅当,x=e时,),故函数在上是减函数,此时.………………6分

综上可知,

………………7分

(3)不等式,可化为.

∵,∴且等号不能同时取,所以,即,

因而()………………9分

令(),又

,

当时,,,

从而(仅当x=1时取等号),所以在上为增函数,………………11分

故的最小值为,所以a的取值范围是.………………12分

2019-2020年高二上学期第一次段考(政治)

本卷共30小题,每小题2分,共60分。

在每小题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

1、下列属于人类社会特有的文化现象的是

①xx年上海世博会吉祥物“海宝”②“南海一号”的打捞工作③探月卫星“嫦娥二号”成功发射④罗浮山的自然风光⑤我国外汇储备增多

A、①②③B、①③⑤C、②③⑤D、①③④

2、2010年8月1日,登封“天地之中”历史建筑群成功列入世界文化遗产,成为我国第39处世界遗产,既能促进中国传统文化的保护、开发和利用,丰富人们的文化消费,也能大大促进当地旅游经济的发展。

由此可见

A.文化对经济发展具有重要影响B.文化与经济同步发展

C.文化对经济发展具有推进作用D.文化与经济相互决定

xx年11月美国总统奥巴马访问中国。

回答3-4题。

3、奥巴马从故宫的建筑上领略了中华文化的特色,并在胡锦涛主席为其安排的欢迎晚宴上,观赏了从商周青铜器到清代九桃瓶等七件文物,使奥巴马近距离体验中国历史的厚重。

这说明

A、精神产品离不开物质载体B、文化是一种物质力量

C、文化是社会实践的产物D、文化对政治发展具有重要的反作用

4、登上八达岭长城,奥巴马感叹:

“长城太雄伟了,这让我想起了中国悠久的历史。

”可见,文化遗产是一个民族的“身份证”。

每年6月的第二个星期六是我国的“文化遗产日”,我们之所以重视保护文化遗产,是因为

①文化遗产包括文物、建筑群和遗址等 ②各种文化遗产对于研究人类文明的演进具有重要意义 ③文化遗产对于展现世界文化的多样性具有独特作用 ④文化遗产是人类共同的财富,文化遗产就是世界遗产

A.①②B.②③C.③④D.①③

5、“徜徉于山林泉石之间,而尘心渐息;意游于诗书图画之内,而俗气潜消。

”这告诉我们

A.要积极参加各种文化活动B.文化对人的影响是潜移默化的

C.文化活动使人高雅D.文化能够促进人的全面发展

6、“在一幅画上有三种事物:

鸡、牛和草,如果让你归类,你会把牛和什么分在一起呢?

”对此问题,中国人一般把牛和草分在一起,而美国人一般把牛和鸡分在一起。

中国人的分类标准是关系,而美国人的分类标准是本质属性。

中美两国的这种差异表明

①美国人的思维方式比中国人的思维方式优越②文化影响人们的认识活动

③文化环境不同决定人们对事物的分类不同④文化影响人们的思维方式

A.①② B.①③ C.②③ D.②④

7、荀子曰:

“蓬生麻中,不扶自直;白沙在涅,与之俱黑。

”从文化对人的影响的角度看,下列典故和成语体现的道理与之一致的是

①孟母三迁 ②耳濡目染 ③东施效颦④近朱者赤,近墨者黑

A.①②③B.①②④C.①③④D.②③④

8、孟浩然《与诸子登岘山》诗:

“人事有代谢,往来成古今。

江山留胜迹,我辈复登临

羊公碑字在,读罢泪沾襟。

”该诗句可以体现

①文化是人类社会实践的产物②文化是由文人创造的

③文化具有继承性④文化影响人的精神世界

A.①②③B.①②④C.①③④D.②③④

9、人们文化素养的核心和标志是

A.文学理论修养B.掌握文化知识的广度和深度

C.世界观、人生观和价值观D.分析问题、解决问题的能力

10、庆祝民族节日,是________的集中展示,也是________的集中表达

A.爱国主义集体主义B.民族文化民族情感

C.民族精神民族信仰D.民族生活民族习惯

11、下列各项中,完整揭示社会发展与人的全面发展的关系的是

A.社会物质文化条件发展了,每一个人都能得到全面发展

B.社会越发展,越能推动人的全面发展

C.人全面发展了,就会创造出更多的物质财富

D.社会发展和人的发展是相互结合、相互促进的

12、高铁时代的到来,人们可以“在广州喝早茶,到长沙听笑话,再到武汉赏樱花”;“上午在西安吃泡馍,下午到嵩山看少林”。

这说明科学技术的进步能够

①改变文化的存在形式②方便人们的文化交流

③更新文化的传播方式④扩展人们的文化视野

A.①②B.③④C.①③D.②④

13、近年来,我国在世界许多国家成功举办了“中国文化周”、“中国文化月”、“中国文化年”等活动,受到普遍欢迎。

假如你看到了反映我国文化走向世界的成就展后,要求你写一篇读后感,需要确定一组体现符合我国对外文化交流的政策或主张的关键词。

你认为下列各组中最准确的一组是

A.相互借鉴加强融合维护我国文化安全

B.和平相处文化渗透提升文化软实力

C.相互尊重理解个性维护和固守传统文化

D.尊重差异和睦相处各民族文化一律平等

14、温总理以白居易的诗句“心中为念农桑苦,耳里如闻饥冻声”告诫官员,要时时惦记百姓疾苦。

温总理“以诗言志”表明

A.传统文化是现代思想的主要源头 B.传统文化仍有现实意义

C.传统文化是在历史发展中形成的 D.传统文化是民族生存的基础

15、“和谐社会”、“和谐世界”的和谐理念是对《道德经》主张清净和顺、谦下不争、反战尚和等思想的继承。

这指的是

A.传统习俗的继承B.传统建筑的继承

C.传统文艺的继承D.传统思想的继承

16、近年来人们从各种新的角度,采用不同风格来描绘西藏这片古老而神秘的土地,作品有《尘埃落定》、《藏地密码》等。

这些作品激起了人们探究西藏历史渊源和神秘文化的极大兴趣。

这表明

A.书籍是生活中最直观、最常见、最丰富的传媒

B.保护文化历史遗产是文化创新的重要前提和源泉

C.各民族文化的交流、融合是文化创新的根本途径

D.要通过文化内容形式的创新推动民族文化的繁荣

17、逛花街是珠三角地区过春节的传统习俗。

据调查,60%以上的被访者表示每年春节都会逛花街。

这表明文化

A.决定人们的交往行为和交往方式 B.对人的影响是根深蒂固、不可动摇的

C.对人的影响是有形的、强制的 D.对人的影响是深远持久的

18、就文化自身的传承而言,对文化发展产生重要影响的因素是

①社会制度的变化 ②科学技术的进步 ③思想运动 ④经济的发展

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

19、“独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲”,无论身处何方,在过节的时候,中国人都会思念自己的家乡,自己的亲人,这表明传统文化

A.具有相对的稳定性B.具有鲜明的民族性

C.具有鲜明的时代性D.具有无可比拟的优越性

20、“学习型社会”的核心内涵是

A.推动教育信息化和构建终身教育体系B.发挥教育在文化传承中的特殊作用

C.全民学习,终身学习D.“活到老,学到老”

21、中国有修史的传统,“国有史、方有志、家有谱”。

继承这一传统是基于

①文化典籍是人类文明的重要标志

②优秀的文化典籍可以直接转化为物质力量

③整理文化典籍有利于挖掘和保护传统文化

④阅读文化典籍可以帮助人们认识中华文化

A. ①④ B.③④ C .①② D.②③

22、钱伟长先生曾经说过:

“天下没有别的国家的文字3000年以后还能看得懂,汉字可以。

”这说明

A.汉字是世界文化的基本载体B.汉字文化的内涵丰富

C.汉字是中华文化源远流长的见证D.汉字的使用标志着人类进入文明时代

23、“大风泱泱,大潮滂滂。

洪水图腾蛟龙,烈火涅磐凤凰。

文明圣火,千古未绝者,惟我无双;和天地并存,与日月同光。

”中华世纪坛序中的这段话告诉我们

①中华文化源远流长

②中华文化薪火相传、一脉相承

③中华文明是世界上唯一没有中断的文明

④中华文化始终显示出顽强的生命力和无穷的魅力

A.①②③B.①③④C.②③④D.①②③④

24、当前,在大力弘扬中华文化过程中,广东省重点打造“岭南文化、活力商都、黄金海岸、美食天堂”四大品牌。

这表明

A.地域文化具有各自的特色

B.地域文化都是在本地域独立形成的

C.地域文化之间没有共性

D.中华文化在性质上是全国地域文化的总和

25、“万物并育而不相害,道并行而不相悖。

”这句话可以用来表达文化的

A.包容性B.不平衡性C.同一性D.时代性

26、战争年代驰骋战场、奋勇抗敌是爱国;和平时期捍卫领土完整、为祖国建设贡献自己的力量也是爱国。

这说明

A.爱国主义不是具体的而是抽象的

B.爱国主义是千百年来形成的对祖国最深厚的感情

C.在不同的历史时期,爱国主义往往具有不同的具体内涵

D.爱国主义是中华民族精神的核心

27、在当代中国,新时期爱国主义的主题是

A.维护民族团结,促进各民族共同繁荣 B.团结统一,爱好和平

C.发展中国特色社会主义,拥护祖国统一 D.勤劳勇敢,自强不息

28、琼州胜景五公祠有副脍炙人口的对联:

“只知有国,不知有身,任凭千般折磨,益坚其志;先其所忧,后其所乐,但愿群才奋起,莫负斯楼。

”这副对联生动体现了中华民族精神中

①天下兴亡、匹夫有责的爱国情操②公正廉明、崇尚平等的民主精神

③淡泊名利、宁静致远的超然胸襟④自强不息、坚韧不拨的顽强斗志

A.①②B.②③C.①④D.③④

29、鲁迅说:

“唯有民魂是值得宝贯的,唯有他发扬起来,中国才有真进步。

”这段话的内涵反映了民族精神是

A.根植于本民族传统文化中的思想源头

B.一个民族优秀传统文化的总和

C.民族之间相互区别的重要标志

D.一个民族生存和发展的强大精神动力

30、二十一世纪,世界范围内各种思想文化相互融合、相互激荡。

同时,西方一些势力扩大文化霸权,强势推销西方文化价值观。

抵制西方腐朽文化的渗透,必须弘扬和培育中华民族精神。

依据材料,弘扬和培育中华民族精神

A.是展示中华民族的整体风貌和精神特征的需要

B.是提高全民族综合素质的必然要求

C.是不断增强我国国际竞争力的要求

D.是坚持社会主义道路的需要

31.随着社会发展,网络影响越来越大。

网络在给人们带来便利的同时,也带来许多问题,一些格调不高甚至低俗的内容在网上传播,对人们特别是青少年造成不良影响。

观点A:

“让孩子上网会毁了他!

”观点B:

“不让孩子上网会耽误他!

”

——摘自“中国未成年人网脉工程”公益广告

请运用文化生活知识谈谈你对产生这两种观点原因的认识。

(8分)

32.扫墓、踏青、折柳、洙浴、吟咪等,体现了清明节缅怀、感恩和亲近自然的文化传统。

近年来,网上祭奠、家庭追思、献花遥祭等,为清明祭扫添增了新的表现形式;人文纪念、公祭先烈、文化展览等,为清明文化注入了新的时代内涵。

结合材料,运用《文化生活》有关知识,分析文化创新的途径。

(10分)

33.

材料一:

上海世博会最能吸引参观者眼球的,当数各国各地区展馆里展出的国宝级珍品。

如法国著名雕塑《思想者》,丹麦的象征——“小美人鱼”铜像,奥地利的茜茜公主画像,中国的针灸穴位铜人等等。

它们象一个个“形象大使”,向参观者讲述其代表的特色文化和文明,架起不同国家和地区、不同民族之间相互了解与沟通的桥梁,共同为我们的美好生活增色添彩。

材料二:

上海世博会中国馆的建筑设计凸显汉字、京剧、中国红和水墨画等中国元素,整体布局体现了中华文化悠久的“和谐”思想,馆内用高科技手段向观众展示古代四大发明、《清明上河图》等中华上下五千年文明的精华;安徽馆——徽派建筑标志性元素马头墙、小青瓦为外墙装饰,馆内通过徽剧、黄梅戏,凤阳花鼓等民间艺术的展示,让观众领略新安文化中皖江文化和淮河文化的质感。

(1)结合材料一,用文化生活知识谈谈对各国特色文化共处上海世博会的认识?

(8分)

(2)结合材料二,分析说明其中蕴含的中华文化特征。

(6分)

34、从汶川、玉树到舟曲,灾难考验了中华民族,也冶炼了中华民族,形成了“万众一心、众志成城,不畏艰险、百折不挠,以人为本、尊重科学”的伟大抗震救灾精神,这是中华民族民族精神在当代中国的集中体现和新的发展。

一个民族在灾难中失去的,必将以民族的进步获得补偿。

运用所学文化生活知识回答,在新时期我们如何弘扬和培育中华民族精神?

(8分)

--------------------装----------------------------------------订-------------------------------------------线--------------------------------------------------------

xx

试室号座位号原班级姓名

上学期第一次段考

高二政治答题卷

第Ⅰ卷选择题请按要求填涂在答题卡上

第II卷(非选择题共40分)

31.请运用文化生活知识谈谈你对产生这两种观点原因的认识。

(8分)

32.结合材料,运用《文化生活》有关知识,分析文化创新的途径。

(10分)

33.

(1)结合材料一,用文化生活知识谈谈对各国特色文化共处上海世博会的认识?

(8分)

(2)结合材料二,分析说明其中蕴含的中华文化特征。

(6分)

34、运用所学文化生活知识回答,在新时期我们如何弘扬和培育中华民族精神?

(8分)

xx-xx上学期第一次段考

高二政治试题参考答案

1—5AAABB6—10DBCCB11—15DDDBD

16—20DDCBC21—25BCDAA26—30CCCDD

31.答:

①文化对人的影响具有双重性,既有积极的作用也有消极的作用。

②文化对人的影响具有潜移默化的特点,一般不是有形的、强制的。

③大众传媒是现代文化传播的主要手段,日益显示出文化传递、沟通、共享的强大功能。

④网络等现代信息技术有利于全民学习、终身学习,建设学习型社会。

(每点2分,共8分)

32.答:

①立足社会实践。

社会实践是明清文化创新的根本途径。

②继承传统,推陈出新。

发扬传统清明文化中健康有益的内容,去除封建落后的成分;采用节约环保的绿色过节方式,注入体现时代要求的新内容。

③博采众长,以我为主。

既吸取外来有益文化,又保持我国清明文化的民族特色。

④坚持正确方向。

克服“守旧主义”和“封闭主义”、“民族虚无主义”和“历史虚无主义”等错误倾向。

(共10分)

33、答:

(1):

①世界文化是由不同民族、不同国家的文化共同构成的,文化既是民族的,又是世界的。

②文化多样性是人类社会的基本特征,是人类文明进步的重要动力。

③正确对待文化多样性的态度:

首先要认同本民族文化,又要尊重其他民族的文化。

④承认世界文化的多样性,尊重不同民族的文化,必须遵循各民族文化一律平等的原则。

在文化交流中,要尊重差异,理解个性,和睦相处,共同促进世界文化的繁荣。

(每点2分,共8分)

(2):

①悠久的“和谐”思想,上下五千年文明的精华等,说明中华文化历史悠久、一脉相承,体现了中华文化源远流长的特征。

②丰富的中国元素,独特的徽派建筑,多样的民间艺术等,说明中华文化内容丰富、形式多样,体现了中华文化博大精深的特征。

③各种文化和谐共处,体现了中华文化的包容性。

(每点2分,共6分)

34、

①弘扬和培育民族精神,最重要的是发挥“主心骨”的作用,即发挥中国特色社会主义理论体系的作用。

②弘扬和培育民族精神,必须继承和发扬中华民族的优良传统。

③弘扬和培育民族精神,必须正确对待外来思想文化。

既要借鉴世界各国人民创造的优秀文明成果,汲取各民族的长处,又要警惕西方敌对势力对我国进行西化、分化的图谋。

④弘扬和培育民族精神,必须与弘扬时代精神相结合。

以爱国主义为核心和以改革创新为核心的时代精神相辅相成、相互支撑。

民族精神注入时代精神才能博采众长、日益丰富,具有生机和活力。

(每点2分,共8分)