届一轮复习人教版必修2 第七单元 第21讲 工业革命 学案.docx

《届一轮复习人教版必修2 第七单元 第21讲 工业革命 学案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《届一轮复习人教版必修2 第七单元 第21讲 工业革命 学案.docx(26页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

届一轮复习人教版必修2第七单元第21讲工业革命学案

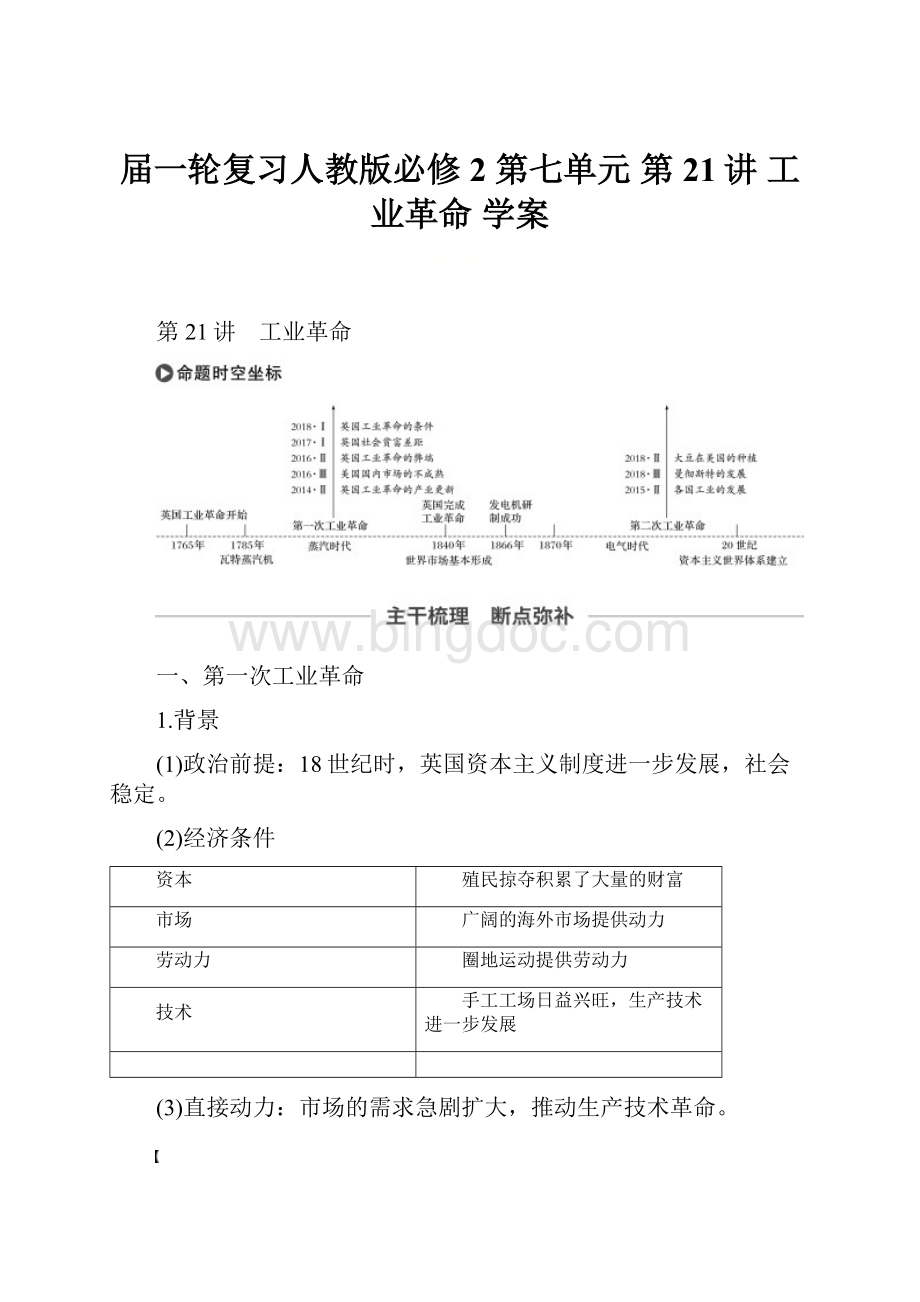

第21讲 工业革命

一、第一次工业革命

1.背景

(1)政治前提:

18世纪时,英国资本主义制度进一步发展,社会稳定。

(2)经济条件

资本

殖民掠夺积累了大量的财富

市场

广阔的海外市场提供动力

劳动力

圈地运动提供劳动力

技术

手工工场日益兴旺,生产技术进一步发展

(3)直接动力:

市场的需求急剧扩大,推动生产技术革命。

教材补缺

圈地运动

14~15世纪,英国新兴的资产阶级和新贵族通过暴力把农民从土地上赶走,强占农民的份地及公有地,剥夺农民的土地使用权和所有权,限制或取消原有的共同耕地权和畜牧权,把强占的土地圈占起来,变成私有的大牧场、大农场,这就是英国历史上的“圈地运动”。

2.过程

开始标志

18世纪60年代,哈格里夫斯发明“珍妮机”

新阶段

1785年,瓦特研制成的改良蒸汽机使人类进入“蒸汽时代”

完成

1840年前后,英国的大机器工业基本上取代了工场手工业,率先完成工业革命。

不久,法国和美国等国的工业革命也相继完成

3.影响

(1)经济上

生产力

人类社会进入“蒸汽时代”,社会生产力极大提高

生产组织

工厂成为工业生产的主要组织形式

经济结构

农业比重减少,工业日益发挥重要作用

(2)社会上

城乡结构

工业城市形成,城市化进程明显加快

阶级关系

形成工业资产阶级和工业无产阶级两大对立阶级

社会变革

欧美资本主义国家纷纷进行社会变革,进一步巩固了资产阶级的统治

(3)思想文化上:

工业革命促进了科学、教育事业的发展和马克思主义的诞生。

工业革命后产生三大思潮:

自由主义、民族主义、社会主义。

三大潮流以不同的方式推动了现代民主政治的发展。

(4)消极影响:

①无产阶级遭受日益沉重的剥削和压迫,贫富差距日益扩大,造成阶级矛盾尖锐。

②亚非拉等落后地区加快了殖民地半殖民地化的进程,受到了日益严重的掠夺,使东方从属于西方。

③工业革命后,工业化国家加强了对自然资源的开采和掠夺,造成自然环境的破坏,威胁了人类的生存环境。

④生产不足被生产的相对过剩取代,工业革命后,周期性的经济危机成为规律,随着生产力的发展,其破坏力越来越大,成为新的经济问题。

⑤工业革命制造的强大生产力也造就了强大的军工企业,再加上世界市场的形成,战争的破坏力更加巨大,两次世界大战都严重威胁了人类的生存,使人类更加珍爱和平。

二、世界市场基本形成

条件

市场

机器大工业生产的产品需要更广阔的世界市场和原料

交通

蒸汽机车和轮船的出现使世界各地之间的联系更为便捷

表现

19世纪中后期,一个以欧美资本主义国家为主导的世界市场基本形成

英国成为世界工厂和世界贸易中心

影响

客观上传播了先进的思想和生产方式,改变了世界面貌

三、第二次工业革命

1.前提和条件

政治前提

资本主义制度在欧美主要资本主义国家确立

经济基础

第一次工业革命的完成,资本主义经济迅速发展

理论基础

自然科学理论取得重大突破

2.成就

(1)电的广泛使用

①1866年,德国人西门子研制发电机成功。

②19世纪70年代,实际可用的发电机问世。

③电灯、电车、电话、电影放映机等电器产品纷纷涌现。

(2)内燃机的创制和使用:

以内燃机为动力,研制成功新的交通工具汽车和飞机。

(3)化学工业发展令人瞩目。

(4)科学技术推动钢铁工业等传统工业的进步。

3.影响

(1)生产力:

提高了生产力,推动人类进入“电气时代”。

(2)工业部门:

诞生电力工业、石油工业和汽车工业等新兴工业。

(3)生产结构:

重化工业取代轻纺工业成为工业生产的主要成分。

(4)生产组织:

一些大企业采取各种方式,控制产品生产、价格和市场,形成垄断组织。

(5)世界体系:

世界市场进一步发展,推动资本主义世界体系最终建立。

四、世界市场的发展

1.原因

(1)物质基础:

第二次工业革命促进了生产力的巨大增长。

(2)交通通讯:

新型交通工具和通讯手段出现,加强了各地联系。

2.表现

(1)政治上:

19世纪末20世纪初,世界基本被资本主义列强瓜分完毕,亚非拉地区基本上沦为殖民地或半殖民地。

(2)经济上:

世界贸易额增长三倍左右;非工业国家与工业化国家之间的国际分工日益明显。

3.影响

(1)建立起以欧美资本主义列强为主导的资本主义世界体系。

(2)殖民地和半殖民地的民族资本主义工业开始了艰难的发展历程。

归纳总结

世界市场的形成

考点一 改变世界的力量——两次工业革命

1.手工工场

是资本主义生产发展早期阶段,劳动社会化的一种基本形式,它的出现,标志着资本主义萌芽的产生。

工场手工业是以手工技术和雇佣工人的分工为基础的资本主义大生产,它是手工业生产向资本主义机器大工业过渡的准备阶段。

2.工厂

在世界近代史中泛指资本主义机器大生产,即使用机械化劳动代替手工劳动的资本主义工业。

工厂和手工工场相比,虽然都属于资本主义经营方式的范畴,但它采用了机械化大生产,大大提高了社会生产力,这是人类社会进步的一个重要里程碑。

针对练1

(2018·郑州二模)英国某学者指出:

“工厂制度是机械化的必然结果。

一套由若干相依成分所组成的、带有一个总动力的设备,只能安设在一个地方,而它的运转是由一批受过训练的人员操纵的。

这个地方就是工厂,工厂是不允许有别的定义的。

”这种制度的确立( )

A.使劳动力开始集中生产

B.开创了精细生产分工的模式

C.推动了机器生产的普及

D.开启了流水线标准化的生产

答案 C

解析 从材料信息可知,工厂制度是机械化的必然结果,在工厂里,“一批受过训练的人员”操纵着总动力设备,这说明工厂制度的确立推动了机器生产的普及,故选C项。

早在工场手工业时期,劳动力已经开始集中生产,且分工精细,故A、B两项错误;流水线标准化生产始于第二次工业革命时期,而工厂制度产生于第一次工业革命时期,故D项错误。

两次工业革命的特点

(1)第一次工业革命的特点

①生产方式:

机器生产代替手工劳动。

②技术来源:

来源于工匠的实践经验,科学和技术尚未真正结合。

③开始部门:

首先发生在轻纺部门。

④范围:

首先发生在英国,后缓慢扩展到其他国家。

(2)第二次工业革命的特点

①具有坚实的科学理论基础。

②侧重于基础工业、重工业、能源工业。

③几乎同时在几个先进的资本主义国家出现。

④在一些国家形成两次工业革命的交叉。

例如:

德国和日本。

⑤出现了许多新兴的工业部门,如电力工业、石油工业、汽车飞机制造业、电讯业等。

⑥使主要资本主义国家进入到帝国主义阶段,资本主义世界体系最终形成。

唯物史观——辩证看待工业革命的双重影响

工业革命是人类由农业文明向工业文明转变的转折点。

工业革命在推动全球化进程,带动政治上法制化和民主化,经济上工业化和城市化,思想文化上的科学化和社会生活文明化的同时,也带来了严重的社会问题。

如无产阶级相对贫困化的问题(包括童工问题);城市化问题(如伦敦人口剧增);严重的集群性的社会问题;特殊人群(失业者、退休者、残疾人等)的生活保障、医疗健康、教育、住房、社会服务(社会工作)等。

考点二 工业文明拓展的桥梁——资本主义世界市场的形成与发展

1.资本主义世界市场发展的表现

(1)市场的空间范围日益扩大。

市场范围经历了从国内市场到国际市场、区域贸易到世界贸易的发展过程。

(2)市场的联系方式更加快捷。

交通运输方式经历了马、帆船运载到汽船、火车、汽车、飞机运载的过程,商品信息传递经历了人员传递到通过电报、电话以及网络传递的方式,商品运输的速度和运载量迅速扩大。

(3)市场的商品种类迅速增加。

经历了由农牧业产品和手工业产品的交换,到工业产品与原料的交换,再到资金、劳动力与商业服务的交换的过程。

(4)市场组织、维护机制不断完善。

通过建立银行、交易所,成立政府特许公司、垄断公司等工业公司和商业公司,保障商品生产和流通的顺畅。

(5)贸易中心的不断变化。

古代以区域贸易为主,没有世界性的贸易中心;1400~1700年,西、葡、荷兰一度成为大西洋贸易的中心;工业革命后英国成为世界贸易的中心,后来美国取而代之。

2.资本主义世界市场形成的影响

(1)从生产力发展的角度看:

世界市场的形成促进了资本主义生产方式和生产技术的传播,扩大了工业文明对世界的影响,加强了世界各国经济的相互联系,推动了世界贸易和生产力的发展,促进了世界资本主义经济体系的形成。

(2)从道德的角度看:

世界市场的形成是资本主义列强对亚非拉国家和地区进行掠夺和剥削的产物,造成了亚非拉国家和地区的贫穷和落后。

(3)从文明演进的角度看:

世界市场的形成,客观上促进了先进的生产技术和文化在全球的传播,结束了人类政治生活和精神生活的狭隘性,有利于世界文明的交流和发展。

针对练2

(2019·江西百校联考)下表反映了英国不同时期工业制成品出口的地域分布情况(单位:

%)。

表中信息表明( )

1699~

1701年

1772~

1774年

1804~

1806年

1834~

1836年

1854~

1856年

欧洲

83.6

45.0

37.3

36.3

28.9

美国、加拿大和西印度

13.3

46.9

46.4

34.7

28.1

非洲、近东、亚洲、澳洲和拉美

3.1

8.1

16.3

29.0

43.0

A.英国产品的国际竞争力不断增强

B.亚非拉地区经济水平大大提高

C.亚非拉地区殖民化程度逐渐加深

D.英国在欧洲的产品销售额下降

答案 C

解析 从表格信息看,英国对亚非拉地区的工业制成品出口比例不断增长,这说明英国对这些地区的经济侵略逐渐加深,反映出亚非拉地区殖民化程度逐渐加深,故选C项。

材料 到1700年英国的制度框架为经济增长提供了严格适宜的环境……它发展了一套包含在习惯法中的有效的所有权。

除排除了要素和产品市场上资源配置的障碍外,英国已开始利用专利法来保护知识的私有权。

现在舞台已经为产业革命布置就绪。

——道格拉斯·诺思《西方世界的兴起》

要求:

依据材料,概括推动英国成为第一个工业化国家的主要因素。

信息:

答案 体现英国资本主义民主制度的建立和法制为工业革命准备了政治环境。

材料 就欧洲的工业化历史而言,“世界视野”对于欧洲的意义远不如“欧洲视野”对于世界的意义大。

对于核心地区的经济增长来说,亚洲、非洲和南美洲等边缘地区的作用微不足道。

——据帕特里克·奥布莱恩《欧洲经济发展》等

观点:

思考方向

历史结论

角度1

近代欧洲经济崛起的动因

工业革命极大地推动了欧洲经济的发展,从而拉大了东西方之间的差距

角度2

“欧洲中心论”的片面性

角度3

全球视角看待人类文明的发展与进步

答案 角度2 帕特里克·奥布莱恩站在欧洲的立场上,过分强调欧洲在世界历史发展中的中心地位,无视亚非拉等地区对世界发展作出的贡献,其观点具有片面性。

角度3 自新航路开辟以来,世界逐渐成为一个不可分割的整体。

各地区、各民族在政治、经济、文化等领域的联系和交流不断加强,共同促进了人类文明的发展与进步。

材料 近代英国贸易政策变化大事记

时间

事件

1651年

克伦威尔颁布保护英国本土航海垄断贸易的《航海条例》,此后不断修改完善,为此还引发了与海上强国荷兰的战争。

1690、

1693年

征收进口商品附加税,开启了关税壁垒不断增高的进程,多数进口商品关税从5%增加到20%~25%。

1815年

英国议会颁行“谷物法”,严格限制外国谷物进口。

1839年

在伦敦成立了全国性的反谷物法同盟。

1841年

英国保守党领导人皮尔出任首相,取消和降低了1000多种商品的进口税,全部废除了出口税,自由贸易占据上风。

1846年

废除《谷物法》,放弃贸易保护主义,公开宣布“所有民族之间的贸易必须享受完全的自由”。

1849年

废除《航海条例》,成为世界上第一个完全实行自由贸易的国家。

1852年

国会以468票对53票正式通过并确立了自由贸易原则。

——据钱乘旦等《英国通史》

发现问题:

近代英国贸易政策随着时间的变化而转变。

思考:

根据材料指出近代英国贸易政策发生了怎样的重大变化?

并分析这一变化产生的主要原因。

试答:

答案 变化:

从保护性的重商主义政策发展为推行自由贸易政策。

原因:

贸易保护政策阻碍了商品流通,不利于工业的发展;工业革命促进了资本主义的发展,英国急需发展对外贸易以扩大市场;1832年议会改革后工业资产阶级逐步掌权,开展了一系列废除重商主义政策的斗争;亚当·斯密等经济学家倡导的自由主义经济思想的影响和推动。

1.(2018·课标全国Ⅰ,34)传统观点认为,英国成为工业革命发源地,是因为英国最早具备了技术、市场等经济条件;后来有研究者认为,其主要原因是英国建立了君主立宪制度;又有学者提出,煤铁资源丰富、易于开采等自然条件是其重要因素。

据此可知,关于工业革命首先在英国发生的认识( )

A.只能有一种正确合理的观点

B.随着研究视角拓展而趋于全面

C.缺少对欧洲其他国家的观察

D.后期学者研究比传统观点可信

答案 B

解析 B对:

材料中对英国成为工业革命发源地的认识,从强调经济条件,到后来强调制度因素,再到强调自然条件,体现了随着研究视角的不断拓展,认识逐渐趋于全面。

A错:

材料中的几种观点都有合理性。

C错:

材料中的经济条件、制度因素等都是相对于欧洲其他国家而言的。

D错:

后期学者研究与传统观点只是研究视角不同,无法判断哪一种观点更可信。

[命题规律] 当前的高考题很少再考“根本原因”“首要条件”,注重于对历史事件宏观全面的考查,从研究者不同的视角进行考查。

2.(2017·课标全国Ⅰ,33)下表

英国国民总收入变化表

年份

约1770

约1790~1793

约1830~1835

数额(百万英镑)

140

175

360

英国工人实际工资变化表(即按实际购买力计算的工资,1851年为100。

)

年份

1755

1797

1835

指数

42.74

42.48

78.69

综合上表可知,在工业革命期间,英国( )

A.工人实际收入与经济发展同步增长

B.经济快速发展依赖于廉价的劳动力

C.工人生活整体上没有改善

D.社会贫富差距进一步拉大

答案 D

解析 根据表格数据信息可知“国民总收入”增长幅度大,工人实际工资增长幅度相对较小,这说明社会贫富差距扩大,故D项正确。

题干表格中“国民总收入”两次增加,而工人的实际工资只有一次增加,故不能得出“同步增长”的结论,A项错误;工业革命期间,经济快速发展更多依赖于机器生产的采用、工厂的推广、海外市场的扩大等而不是廉价的劳动力,故B项错误;根据题干表格,工人实际工资有较大增长,C项错误。

[技巧点拨] 对于表格,学会从整体上进行比较。

本题中的表格实际上由两个表格合成,这两个表放在一起,肯定是让考生进行对比,通过比较英国国民总收入和英国工人实际收入的变化情况得出结论。

3.(2016·课标全国Ⅱ,33)英国18世纪人口死亡率明显下降,但1816年以后死亡率上升。

1831~1841年,工厂集中的伯明翰每千人死亡率由14.6上升到27.2,利物浦由21上升到34.8。

导致上述情况发生的重要原因是( )

A.城市环境极其恶化B.化学工业污染严重

C.人口膨胀食物短缺D.医疗技术水平下降

答案 A

解析 题干材料反映了“1816年”,特别是在“1831~1841年”,人口死亡率上升。

结合所学可知,这与英国工业革命后城市环境的恶化有关,故A项正确;化学工业是第二次工业革命的成果,故B项错误;“人口膨胀食物短缺”在材料中没有涉及,故C项错误;结合所学史实可知,19世纪医疗技术水平应该高于18世纪,故D项错误。

4.(2016·课标全国Ⅲ,33)19世纪60年代,总长超过3万英里的美国铁路有多种轨距。

南部铁路轨距以5英尺居多,北部最普遍的轨距是4.9英尺,部分地区还采用6英尺、5.6英尺的轨距。

这反映出当时美国( )

A.尚未形成成熟的统一国内市场

B.铁路是经济增长的主导部门

C.科技水平限制了制造业的发展

D.战争破坏了基础交通设施建设

答案 A

解析 19世纪60年代美国各地铁轨有很大差异反映出美国尚未形成统一的国内市场。

各地铁路轨距不统一,说明铁路部门不是经济增长的主导部门,故B项错误。

C项没有材料依托,D项不符合史实。

5.(2015·课标全国Ⅱ,33)下表为英、美、法、德工业生产总和在世界工业生产中所占比例表

年代

1870

1896~1900

1913

比例

78%

74%

72%

由上表可以推知,19世纪70年代到20世纪初( )

A.欧美发达国家已经开始盛极而衰

B.世界各地的工业化有所发展

C.世界各国工业发展差距明显缩小

D.世界经济结构发生重大变化

答案 B

解析 19世纪70年代到20世纪初,欧美大多数国家正进行第二次工业革命,社会生产力进一步发展,故A项错误。

这一时期,以英、美、德、法为代表的欧美国家生产力持续快速发展,但其工业生产总和在世界工业生产中所占比例却不断降低,这说明世界其他国家的工业化也在不断发展,故选B项。

6.(2014·课标全国Ⅱ,33)有人描述19世纪初英国的情景时说,妇女和女孩们曾从黎明到深夜整天不断地使用的嘤嘤作响的纺车,如今已被弃置屋隅。

那些打着拍子砰然作响的手织机也多半闲置无闻。

这说明( )

A.生产领域出现革命性变化

B.工业革命推动妇女解放

C.重工业成为国民经济主导

D.家庭手工业已不复存在

答案 A

解析 19世纪初,英国已开始工业革命,妇女和女孩们从繁重的手工纺车的辛苦劳动中解放出来,机器生产取代手工劳动,手织机也多半被闲置,材料只说明纺车被弃置,不能得出妇女被解放的结论,故A项正确,B项不正确。

材料也未体现C项。

D项表述过于绝对,且不符合史实。

1.(2018·湖北武昌区5月调研,33)圈地运动在18世纪达到高潮,英国农村土地高度集中,同时造成农村人烟稀少、村舍为墟,人口大量流失。

1801年英格兰农作物单位面积产量见下表,这一情况说明( )

类别

未圈地地区

圈地地区

小麦

大麦

燕麦

小麦

大麦

燕麦

单位面积产量:

蒲式耳/英亩

18.5

25.9

33.3

22.8

31.8

36.8

A.英国社会底层人民生活条件已大为改善

B.圈地运动导致了英国种植业的全面衰退

C.工业革命推动英国资本主义大农业发展

D.更多富余农产品为工业化提供坚实基础

答案 D

解析 题干中“土地高度集中,同时造成农村人烟稀少、村舍为墟,人口大量流失”及表格中反映农作物单位面积产量提高,结合当时正进行工业革命,故D项正确。

2.18世纪中叶以前,英国人口增长速度缓慢。

18世纪40年代以后,人口增长速度逐渐加快。

尤其是1811~1821年的10年间,英国人口增长了18%,人口年增长率达到1.8%,这种前所未有的人口增长速度被称为英国“人口革命”。

当时英国“人口革命”的出现( )

A.体现了工业革命的发展成果

B.主要得益于海外的殖民扩张

C.增加了“福利国家”的负担

D.引起国际劳动分工格局变化

答案 A

解析 “18世纪40年代以后,人口增长速度逐渐加快。

尤其是1811~1821年的10年间,英国人口增长了18%,人口年增长率达到1.8%”,这种现象发生在工业革命期间,体现了工业革命的发展成就,故A项正确。

3.(2019·衡水金卷模拟压轴卷,33)随着欧洲大陆国家开始工业化,其国内的工业生产替代了进口,英国出口的商品在欧洲大陆的市场份额日益下降。

到1913年,英国已经基本失去美国市场,当时美国占英国商品出口市场中的份额仅为5%。

这反映出( )

A.英国失去了世界经济大国地位

B.工业革命开始向英国以外扩展

C.英国失去了欧洲和美洲的市场

D.工业革命推动经济格局变迁

答案 D

解析 题干表明,随着工业革命的发展,欧洲大陆国家和美国以自身的工业制造品替代英国商品,使英国在欧洲大陆和美国的市场严重萎缩,体现出工业革命推动了经济格局的变迁,故D项正确。

4.(2019·成都模拟)在社会发展大潮中,近现代英国乡村经历了兴旺发展、持续衰落、逐渐恢复的历史过程。

其“持续衰落”主要是由于( )

A.新航路的开辟B.工业革命的推进

C.混合市场经济体制的形成D.政府强有力的政策

答案 B

解析 新航路开辟是对外开拓殖民地,与英国乡村发展不符,故A项错误;工业革命推进,带来了工业城市的发展,农村人口和比例下降,符合乡村“持续衰落”,故B项正确;混合市场经济体制主要是对城市企业的管理,与乡村发展不符,故C项错误;政府政策是影响乡村兴衰的因素,但不是导致乡村“持续衰落”的主要原因,故D项错误。

5.(2018·邯郸一模,28)据载,在整个18世纪,西欧从中国输入的茶叶翻了几倍,价值达到1.8亿两白银,其中英国人的消费占据了一半以上。

推动这一情况出现的主要因素是( )

A.中国自然经济抑制了进口

B.资本主义世界市场的拓展

C.清政府对外贸易的重视

D.西欧完成第一次工业革命

答案 B

解析 由材料“西欧从中国输入的茶叶”可知强调的是出口而非进口,故A项错误;由材料“整个18世纪”的时间信息可知,由于殖民扩张推动世界市场的扩展,促使亚洲商品不断在欧洲市场出现,故B项正确;18世纪清政府实行闭关锁国,故C项错误;第一次工业革命完成于19世纪中期,故D项错误。

课时作业

一、选择题

1.(2019·河间模拟)“工业革命不能仅仅归因于一小群发明者……除了在强有力的需要的刺激下,发明者很少做出发明。

作为种种新发明的基础的许多原理在工业革命前数世纪已为人们所知,但是,由于缺乏刺激,它们未被应用于工业。

”材料强调的是( )

A.发明者无法决定历史发展轨迹

B.历次工业革命很少将科学原理用于实践

C.现实需要是推动工业革命的强大动力

D.科学研究直接催生了工业革命

答案 C

解析 材料信息“强有力的需要的刺激”“许多原理在工业革命前数世纪已为人们所知”“由于缺乏刺激”“未被应用于工业”表明,现实需要是推动工业革命的强大动力,故选C。

A项不符合材料主旨,排除;B、D两项所述不符合史实,排除。

2.(2019·河南中原名校质检)《十八世纪的产业革命》一书中写道:

“瓦特改良蒸汽机成功后,工厂主博尔顿要求买主只付出每架机器的制造和安装的费用,另外加上比使用同等马力的气压机所获得燃料上节省费的三分之一。

”此做法( )

A.保证了对生产技术的垄断

B.有利于改良蒸汽机的推广

C.提高了与同类商品的竞争力

D.说明蒸汽机使用技术复杂

答案 B

解析 材料反映了工厂主低价出售蒸汽机,不利于对生产技术的垄断,有利于改良蒸汽机的推广,故A项错误,B项正确;材料没有体现同类商品的价格,无法得出提高了与同类商品的竞争力,故C项错误;材料没有体现蒸汽机使用技术复杂,故D项错误。

3.(2018·东北三省四市教研联合体模拟)有学者指出,西方国家用武力打开各国大门,将整个世界征服于脚下。

被征服的人民在这个过程中饱受苦难。

他们为了生存,也开始追求工业化。

从这个时候起,一个世界性的现代化过程就开始了。

这说明( )

A.当今世界各国已实现现代化

B.现代化过程即主动融入世界过程

C.有些国家