人教版七年级下册第五单元教案.docx

《人教版七年级下册第五单元教案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《人教版七年级下册第五单元教案.docx(33页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

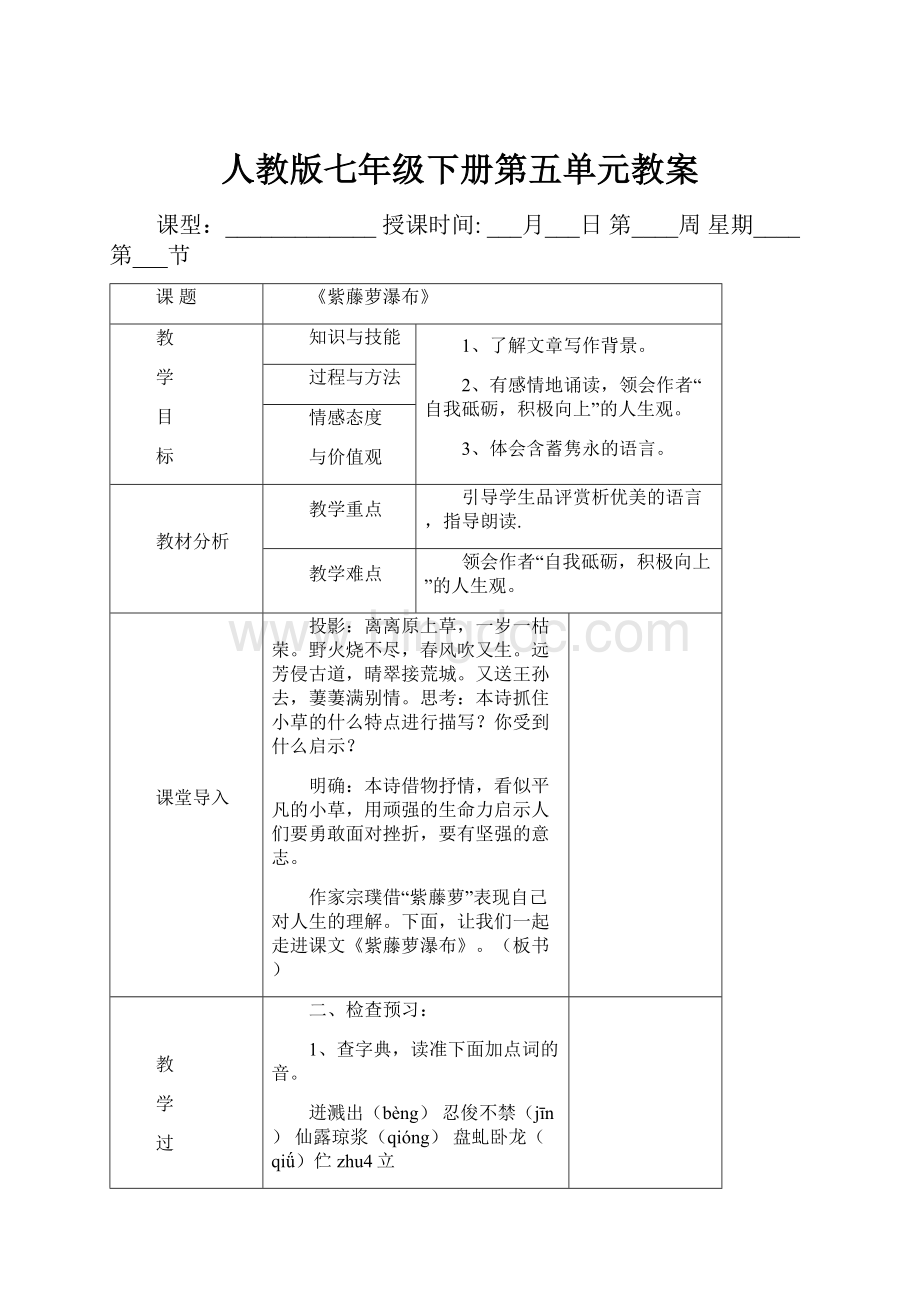

人教版七年级下册第五单元教案

课型:

_____________授课时间:

___月___日第____周星期____第___节

课题

《紫藤萝瀑布》

教

学

目

标

知识与技能

1、了解文章写作背景。

2、有感情地诵读,领会作者“自我砥砺,积极向上”的人生观。

3、体会含蓄隽永的语言。

过程与方法

情感态度

与价值观

教材分析

教学重点

引导学生品评赏析优美的语言,指导朗读.

教学难点

领会作者“自我砥砺,积极向上”的人生观。

课堂导入

投影:

离离原上草,一岁一枯荣。

野火烧不尽,春风吹又生。

远芳侵古道,晴翠接荒城。

又送王孙去,萋萋满别情。

思考:

本诗抓住小草的什么特点进行描写?

你受到什么启示?

明确:

本诗借物抒情,看似平凡的小草,用顽强的生命力启示人们要勇敢面对挫折,要有坚强的意志。

作家宗璞借“紫藤萝”表现自己对人生的理解。

下面,让我们一起走进课文《紫藤萝瀑布》。

(板书)

教

学

过

程

教

学

过

程

二、检查预习:

1、查字典,读准下面加点词的音。

迸溅出(bèng)忍俊不禁(jīn)仙露琼浆(qióng)盘虬卧龙(qiǘ)伫zhu4立

2、查工具书,解释下面的生词。

(l)迸溅:

向外溅出或喷射。

(2)繁密:

多而密。

(3)稀落:

稀稀疏疏,出现得少。

(4)伶仃:

孤独,没有依靠。

(5)酒酿;江米酒。

(6)挑逗:

逗引,招惹。

(7)忍俊不禁:

忍不住笑。

忍俊:

含笑。

(8)仙露琼浆:

形容鲜美的酒。

(9)盘虬卧龙:

回旋地绕像卧着的龙。

三、整体感知内容:

1、听录音,注意朗读的节奏、句子语气、语调,理解内容,体会感情。

2、快速浏览全文,简要概括内容,理解思路,并思考:

课文开头说“我不由得停住了脚步”,结尾为什么说“我不觉得加快了脚步”?

(即“探究练习一”)

3、讨论,明确:

①思路:

赏花——惜花——思花(学生回答正确即可,要扣住感情理解,如:

惜花之情体现在文中“遗憾”二字上。

)进而理解作者的感情线索。

②“我”不由的停住了脚步,是因为“我”被盛开的紫藤萝花所吸引。

(板书:

“盛开的紫藤萝花”)“我”不觉加快了脚步,是因为“我”在观赏了紫藤萝花后,被它旺盛的生命力所感染,对人生有了新的感悟。

(板书:

“感染”“我”)

4、面对此景,文章第7段描写了作者当时的心理变化,请你找出几个词语加以说明。

(疑惑、痛楚————宁静、喜悦)

5、作者因何事而“疑惑、痛楚”,我们来了解本文的写作背景。

(1)宗璞一家,在文革中深受迫害,“焦虑和悲痛”一直在作者的心头萦绕。

在拨乱反正的1982年5月,自己的小弟又患绝症,作者一直以来的抑郁,再加上突如其来的打击,使作者陷入极度的悲痛中。

(即文中第7段中所说的“生死”、“疾病”的由来。

)

(2)第8段叙述了一件什么事情?

(明确:

十多年前的一大株紫藤萝被拆掉,理由是“花和生活腐化有什么必然关系”。

)

其实作者的感情就如紫藤萝的命运,从花儿稀落到被拆掉,到如今繁花似锦,正是十几年来国家命运的写照和象征。

作者对人生有了感情上的变化和彻悟。

(3)文中哪句话是作者领悟到的人生哲理?

(第10段第一句)

面对这种种打击,作者的“疑惑、痛楚”可以理解,但在赏花之后,作者又重新振作了起来,那么,紫藤萝花究竟有着怎样的魅力呢?

四、品读感悟:

1、精读2---6段,画出你认为优美的或让你有所感悟的语句,反复品读,写出感受。

2、老师点拨:

品味语句要①从修辞的角度赏析;②抓关键词语;③从表情达意角度考虑。

小组讨论,推荐发言。

3、明确:

意思正确即可。

比如:

(1)比喻:

“只见一片辉煌淡紫色,像一条瀑布,从空中垂下,不见其发端,也不见其终极。

形象、生动、具体地写出紫藤萝生长的繁茂。

“紫色的大条幅上,泛着点点银光,就像进溅的水花。

”形象、生动地写出紫藤萝色彩上的特点。

“每一朵盛开的花就像是一个小小的张满了的帆,帆下带着尖底的舱,船舱鼓鼓的;又像一个忍俊不禁的笑容,就要绽开似的。

”这是用帆和船舱作比喻,细致地描绘了紫藤萝花盛开的状态,给人以生机勃勃的感受;比作笑容,就有美好可爱的感觉,也抒发了喜悦之情。

(2)拟人:

“只是深深浅浅的紫,仿佛在流动,在欢笑,在不停地生长。

”把花的颜色写成人的动作行为,生动形象地写出花的神态。

“才知那是每一条紫花中的最浅淡的部分,在和阳光互相挑逗。

”把花的颜色写成人的动作行为,生动形象地写出花色的耀眼与生机。

“花朵儿一串挨着一串,一朵接着一朵,彼此推着挤着,好不活泼热闹。

”以动态写花的静态,生动地写出花开的繁盛。

“‘我在开花!

’它们在笑。

‘我在开花!

’它们嚷嚷。

”用拟人法,生动地写出花开之闹,突出花的勃勃生机。

4、作者写紫藤萝花文笔优美,不仅是巧用了修辞,更主要的是她抓住了花的特点来写。

快速浏览第2——8段,思考:

从哪些角度来写花?

明确:

(一定不要将写藤萝树和花的句子混为一谈,学生很容易犯错。

)

形态———像张满了的小小的帆,帆下带着尖底的舱,船舱鼓鼓的,又像一个忍俊不禁的笑容,就要绽开似的

色彩———浅紫色颜色便上浅下深

香味———淡淡芳香

5、赛读。

如此美的语言,不读可惜,选取你最喜欢的语句,有感情地朗读。

6、“这么多年,藤萝又开花了”,过去即将枯死的紫藤萝花又枝繁叶茂,充满生机,大家想一想,它能从逆境中爬起来,靠的是什么?

(明确:

顽强的生命力。

)由花及人,作者对生命有了哪些新的认识?

指导朗读第10段试着用自己的话说说你的理解,可以结合自己的经历谈,也可以直接谈谈对人生哲理的理解。

明确:

花和人一样,都会遇到各种各样的不幸,花挺了过来,人更应不畏惧人生中的挫折坎坷,磨砺自我,投身于无止境的生命长河之中去。

再齐读第10段,加深理解和感悟。

五、总结:

生命就像紫藤萝瀑布一样,虽无众人欣赏,但仍尽情开放。

生命就像紫藤萝瀑布一样,虽然历尽磨难,但仍顽强而快乐地生长。

只有经历过苦难的人,才会珍惜生活,珍爱生命;正如宗璞所说,“生命的长河是无止境的”,每个人都应当像紫藤萝的花朵一样以饱满的生命力投身到生命的长河中去,让生命更加绚丽多彩.

作业布置

板书设计

教学反思

课型:

_____________授课时间:

___月___日第____周星期____第___节

课题

《一棵小桃树》

教

学

目

标

知识与技能

1.了解本文通过对一棵小桃树生长过程的描写来表现它的特点以及借小桃树的形象寄托感情理想的写法。

2.阅读分析能力;表达能力;辨析能力。

3.培养学生坚强不屈,用于和困难作斗争的勇气。

过程与方法

情感态度

与价值观

教材分析

教学重点

托物言志的写法和作者抒发的情感。

教学难点

课文赞美小桃树顽强的生命力寄寓着什么深刻含义。

课堂导入

精彩导入,创设情境

“逃之夭夭,灼灼其华”;“寻得桃源好避秦,桃红又见一年春”;“一树桃花一树诗,千树花语为谁痴?

”自古,桃花、桃树、桃木就是春天和美好的代名词。

可今天,我们要认识的“一棵小桃树”却是个弱者。

它有着怎样的命运和情操呢?

让我们一起来读贾平凹先生的《一棵小桃树》。

教

学

过

程

教

学

过

程

一、简介作者

贾平凹,生于陕西的一个偏僻落后的小山村。

当代青年作家。

父亲是乡村教师,母亲是农民。

“文革”中,家庭遭到毁灭性摧残,他沦为“可教育子女”。

1972年以偶然机会进入西北大学学习汉语言文字。

此后一直生活在西安,从事文学编辑兼写作。

主要作品有小说《满月儿》《高老庄》等。

他曾获全国文学奖三次。

二、字词教学

懊丧 执著 矜持忏悔 伫立 生灵孱头 矜持垂垂暮老

三、课文细读

(一)初读课文,一词识小树任务:

品读能力训练:

写一词

话题:

自读课文,画出课文中描写小桃树在不同生长阶段中的形态、颜色、动作、神态的重点词语,并说说这些描写表现了小桃树的什么特点?

摹形着色的:

“纤纤生灵”“太小”“瘦瘦的、黄黄的”“太白、太淡”“单薄”等等———表现了它的弱小。

描写动作、神情的:

“哆嗦”“弯着头,抱紧着身子”“努力撑着”“挣扎”“抖着”“摇着”“苦涩涩地笑”等等———表现它面对逆境顽强搏斗。

(二)熟读课文,一句析小树任务:

品析能力训练:

写一句

话题:

文中作者多次说:

“小桃树可怜!

”画出课文中表现小桃树可怜的句子,分析作者认为小桃树的“可怜”表现在哪些方面?

例:

“我深深闭了柴门,伫窗坐下,看我的小桃树儿在风雨里哆嗦。

”写小桃树遭受风雨的摧残来表现它的可怜。

师生对话,指导批注、朗读:

1.它长得很委屈,是弯了头,紧抱着身子的。

2.第二天才舒开身来,瘦瘦儿的,黄黄儿的,似乎一碰,便立即会断了去。

3.它长得很慢,一个春天,才长上二尺来高,样子也极委琐。

4.却开得太白了、太淡了,那瓣片儿单薄得似纸做的,没有肉的感觉,没有粉的感觉,像患了重病的少女,苍白白的脸儿,又偏苦涩涩地笑着。

写小桃树的外形:

长得很委屈,样子很委琐,花儿单薄等来表现它的可怜;

1.他们曾嫌长的不是地方,又不好看,想砍掉它,奶奶却不同意,常常护着给它浇水。

2.我每每看着它,却发现从未有一只蜜蜂去恋过它,一只蝴蝶去飞过它。

可怜的小桃树儿!

写小桃树的遭遇:

孤独寂寞,被人鄙视表现它的可怜;

1.那桃树被猪拱过一次,要不早就开了花了。

2.雨却这么大地下着,花瓣儿纷纷零落去。

3.雨还在下着,我的小桃树千百次地俯下身去,又千百次地挣扎起来,一树的桃花,一片,一片,湿得深重,像一只天鹅,眼睁睁地羽毛剥脱,变得赤裸的了,黑枯的了。

写小桃树的生长环境:

遭受风雨等的摧残表现它的可怜。

(三)精读课文,一段赞小树

任务:

精读课文13段,品析写作手法,赏析小桃树精神品格

话题:

1.文中,作者为什么多次用段首一句中“我的小桃树”这一称呼?

这深厚的情感从何而来?

【资料助读】本文的写作背景是1976年。

为期十年的文化大革命终于结束,在这十年期间,无数被时代耽误年华和奋斗机会的青年人开始反思,开始追求。

作家贾平凹在这个大的时代背景下,托物言志,以"小桃树"的形象来象征文革中成长起来的青年一代。

通过它坎坷的出生、成长到迷茫和看到希望的描述,反映了青年一代在迷茫和探索正成长的真实历程。

明确本文的线索。

一明一暗两条线索:

明线:

小桃树的经历

暗线:

“我”的经历

文章由物及人,托物言志:

敢于克服困难,在逆境中顽强拼搏,作主宰自己命运的主人等。

话题:

2.品析段中运用了哪些写作手法,体现了小桃树哪些精神品质?

例:

“但它却没有掉下去,像风浪里航道上的指示灯,闪着时隐时现的嫩黄的光,嫩红的光。

”

运用比喻的修辞手法,将花苞比作风浪里航道上的指示灯,表现了小桃树顽强的生命力,同时也给予作者希望和信念。

“风浪里航道上远远的灯塔”,它更是作者等一代青年人胸怀大志、奋起直追、坚韧拼搏的象征。

“雨还在下着,我的小桃树千百次地俯下身去,又千百次地挣扎起来,一树的桃花,一片,一片,湿得深重,像一只天鹅,眼睁睁地羽毛剥脱,变得赤裸的了,黑枯的了。

”

反复、比喻……

话题:

3.在逆境中成长的小桃树,历经风雨仍顽强生存。

请同学们也仿照这一段中运用的写作手法写一句“小桃树的赞歌”吧!

作业布置

板书设计

教学反思

课型:

_____________授课时间:

___月___日第____周星期____第___节

课题

《古代诗歌五首》(第一课时)

教

学

目

标

知识与技能

1、把握节奏,有感情地朗读、背诵诗歌。

2、掌握诗歌主要内容,理解诗意及作者的思想情感。

3、学会运用一般的诗歌鉴赏方法:

诵读——理解(译读)——品析。

过程与方法

情感态度

与价值观

教材分析

教学重点

掌握诗歌主要内容,理解诗意及作者的思想情感。

教学难点

学会运用一般的诗歌鉴赏方法:

诵读——理解(译读)——品析。

课堂导入

精彩导入,创设情境

中国是诗歌的王国,唐代又是中华民族诗歌最为鼎盛的时代,优秀的诗歌即是诗人心志胸怀的体现,更是我们窥探中华文化的重要途径。

今天我们一起来学习两首极具代表性的唐诗——《登幽州台歌》《望岳》。

我们先来学习第一首《登幽州台歌》。

教

学

过

程

教

学

过

程

《登幽州台歌》

1、读懂诗歌

(1)通读诗歌。

(注意字音、停顿和语调)

学生自读,探索技巧。

明确:

前/不见/古人,后/不见/来者。

念/天地/之/悠悠,独/怆(chuàng)然/而/涕(tì)下。

语调:

痛苦、孤独;

语速:

低沉、缓慢;

重音:

不见、悠悠、怆然、涕下。

学生自读自评,教师点拨。

(2)变形比读。

(比比哪种表达效果更好)

原诗:

前不见古人,后不见来者。

念天地之悠悠,独怆然而涕下。

新诗:

前不见古人,后不见来者。

念天地悠悠,独怆然涕下。

明确:

原诗比较好,本诗恰恰是因为保留了这两个字进行了语气上的停顿,所以才使得作者这种悲伤痛苦之情表达的淋漓尽致。

本诗的停顿节奏不同于以往的二三节奏,而是一二二,这种节奏的变化形成了五言中独有的现象,从而有了一种特殊的音韵美。

(3)译读诗歌。

(结合课下注释)

学生译读并展示,老师点拨。

明确:

往前不见古代招贤的圣君,向后不见后世求才的明君。

只有那苍茫天地悠悠无限,止不住满怀悲伤热泪纷纷。

2、品读诗歌

(1)本诗言简意赅,但情感饱满,作者是怎样达到的呢?

(学生小组讨论发言,老师点拨总结)

明确:

①破题:

关于幽州台

幽州:

郡名,唐属河北道,治蓟,故城在今北京西南。

幽州台:

即蓟丘、烟台。

因燕昭王置金于台,在此延请天下奇士,又称黄金台。

诗句中的“古人”“来者”也就是像燕昭王一样的明君。

②强烈情感

作者在这首诗歌中表达了怎样的情感?

这又是一位怎样的诗人呢?

背景资料:

据史料记载,《登幽州台歌》作于武则天万岁通天元年(公元696年),当时陈子昂已35岁,陈子昂自入仕之日(武后至元年,公元684年)起,一直关心国家政事,心系民生疾苦,屡次上书言政,但武后却将主要精力花在权力之争和维护自己的帝位方面,将国家的治理和建设摆在无足轻重的位置,对陈子昂宠而不用。

即使陈子昂有卓越的政治才华,却无从施展。

万岁通天元年,武则天派建安王武攸宜征讨契丹,陈子昂以右拾遗随军参谋,武攸宜出身亲贵,不晓军事,屡战屡败,而建功心切的陈子昂屡现奇策未被采纳,他恳请分兵一万,自为前驱破敌也被拒绝,最后竟因出谋划策被贬为军曹。

陈子昂的雄心壮志大受打击,政治理想几近幻灭,在抑郁怨愤的心境下出征回师后,独自登临历史遗迹幽州台,慷慨悲吟,写下《蓟丘览古赠卢居士藏用七首》和《登幽州台歌》等诗篇,抒发自己“生不逢辰”的哀叹。

这首诗唱出了历代仁人志士壮志难酬的忧愤,知遇难逢的孤独,时不我待的焦灼,悲怆中激荡着豪情,质朴中蕴含的深思,成为一首震慑人心的千古绝唱。

③意象独到

意象——客观物象经过创作主体独特的情感活动而创造出来的一种艺术形象。

简单地说,意象就是寓“意”之“象”,就是用来寄托主观情思的客观物象。

前、后(纵观时间的长河)天、地(横跨空间的广阔)

意象磅礴,一扫齐梁形式主义,反对“彩丽竞繁,而兴寄都绝”(辞藻华丽繁杂但托物言情却没有了),大力表举“汉魏风骨”,这样的诗作是“初唐四杰”都没有能够达到的文学境界,因此,本诗在唐诗中有无可匹敌的艺术价值。

3、板书设计

《登幽州台歌》陈子昂

时间:

古今思想:

怀才不遇

空间:

天地心情:

忧愤孤独

4、作业布置

(1)背诵并默写这首诗。

(2)《登幽州台歌》并未写作者登台之后所见之景,假如你就是诗人陈子昂,请描绘一段景物来描绘自己此时的心情。

《望岳》

1、以问置疑,导入新课

我们伟大的祖国山河秀丽,名山大川数不胜数,其中最为闻名的当属“五岳”了。

你们知道“五岳”吗?

那么,哪一座山是“五岳之首”呢?

明确:

东岳泰山、西岳华山、北岳恒山、中岳嵩山、南岳衡山。

“五岳泰山”——泰山

过渡:

今天我们就一起来学习唐代大诗人杜甫所写的历来被人们誉为吟诵泰山的压卷之作——《望岳》。

2、初读诗歌,明确体裁

(1)老师范读并指导学生划分节奏。

岱宗/夫如何?

齐鲁/青未了。

造化/钟神秀,阴阳/割昏晓。

荡胸/生层云,决眦/入归鸟。

会当/凌绝顶,一览/众山小。

(2)明确诗歌体裁:

五言古诗。

五言古诗:

五言古诗是汉、魏时期形成的一种新诗体。

它没有一定的格律,不限长短,不讲平仄,用韵也相当自由,但每句五个字的句式却是固定不变的。

因为它既不同于汉代乐府歌辞,也不同于唐代的近体律诗和绝句,故称五言古诗。

3、再读诗歌,明白诗意

(1)资料补充:

作者简介:

杜甫(712-770),字子美,自号少陵野老,世称“杜工部”、“杜少陵”等,汉族,河南府巩县(今河南省巩义市)人,唐代伟大的现实主义诗人,杜甫被世人尊为“诗圣”,其诗被称为“诗史”。

代表作:

“三吏三别”(《新安吏》《潼关吏》《石壕吏》《新婚别》《无家别》《垂老别》)。

杜甫与李白合称“李杜”,为了跟另外两位诗人李商隐与杜牧即“小李杜”区别开来,杜甫与李白又合称“大李杜”。

(2)小组合作,解释诗歌大意。

明确:

泰山到底是什么样的呢?

泰山的青色在齐鲁广大区域内都能望见。

大自然将神奇和秀丽集中于泰山,山的南北两面,一面明亮一面昏暗,截然不同。

层云迭起使人心胸摇荡,极目远眺可以看到鸟儿归巢。

有机会一定要登上泰山的顶峰,一眼望去,群山(都显得)渺小。

4、精读诗歌,品析欣赏

(1)诗题是“望岳”,而诗中无一“望”字,那么“望”是怎样得以体现的?

细度诗歌,分析角度。

明确:

“望”字蕴含在每一联中,依次是:

远望泰山、近望泰山、凝望泰山、俯瞰泰山(虚写)。

(2)“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”说明角度不同,所看到的景象也是各异的,前两联诗人看到了怎样的景象呢?

明确:

首联:

远望泰山——巍峨高大;颔联:

近望泰山——神奇秀丽。

(写景)

(3)前两联在写景,则后两联呢?

明确:

抒情;颈联:

凝望泰山——心胸激荡;尾联:

俯瞰泰山——勇攀绝顶。

(4)你觉得这首诗歌中哪两个字用的最妙?

明确:

颔联中的“钟”字和“割”字用得好,“钟”字将大自然人格化,既写了造物者对泰山的情有独钟,也暗含了诗人对泰山的喜爱赞叹之情。

“割”字写了泰山的高大,将山南山北的阳光切断,形成不同的景观,突出了泰山参天如云、遮天蔽日的雄伟气势,使静止的山峰充满了生命力。

诗人通过想象和夸张,虚实结合,勾勒出了泰山神奇秀丽、巍峨高大的形象。

(5)你能从这首诗中体会到作者抒发了怎样的情感吗?

明确:

描绘了泰山巍峨高大和神奇秀丽的雄伟景象,进而表达了诗人早年勇攀绝顶的远大志向。

资料补充:

写作背景:

天宝三年,二十五岁的杜甫科举不第。

但他并不沮丧,“放荡齐赵间,裘马颇轻狂”(《壮游》),当时其父杜闲在山东兖州任司马,杜甫借省亲之机去山东各处游历,见到了泰山,写下了这首诗。

明确:

由此可见,诗人即使科举不第仍具有积极乐观,勇于进取的精神。

课堂小结:

这堂课上我们一共学习两首唐诗,两首诗歌都展现的是诗人对于仕途不顺而抒发的情怀。

陈子昂登上幽州台,面对悠悠天地抒发的是怀才不遇的内心忧愤孤苦之情,杜甫多角度望泰山,面对高大巍峨、神奇秀丽的泰山却发出要征服一切困难,勇于进取的豪迈气概。

作业布置

7、课后练习:

(1)背诵并默写这两首诗。

(2)《登幽州台歌》并未写作者登台之后所见之景,假如你就是诗人陈子昂,请描绘一段景物来描绘自己此时的心情。

(3)运用今天所学到的诗歌鉴赏方法:

诵读——理解(译读)——品析,课下以小组为单位解读龚自珍的《己亥杂诗》,下节课接受老师的提问。

板书设计

望岳

①远望泰山——巍峨高大

②近望泰山——神奇秀丽

③凝望泰山——心胸荡漾

④俯瞰泰山——勇攀绝顶

教学反思

课型:

_____________授课时间:

___月___日第____周星期____第___节

课题

《古代诗歌五首》(第二课时)

教

学

目

标

知识与技能

1、把握节奏,有感情地朗读、背诵诗歌。

2、能够利用想象还原诗歌所描绘的景象,更好地理解诗歌。

3、把握作者的思想情感。

4、品析蕴含哲理的诗句。

过程与方法

情感态度

与价值观

教材分析

教学重点

把握作者思想情感。

教学难点

品析蕴含哲理的诗句。

课堂导入

精彩导入,创设情境

教

学

过

程

教

学

过

程

温故知新:

上节课给同学们布置的作业是去解读龚自珍的《己亥杂诗》,那么,现在老师就来检验一下你们的学习成果。

(1)全班齐背诗歌,请四位同学,分别翻译一个诗句。

明确:

(我)怀着无尽的离愁正对着白日西下,

扬鞭东去,从此辞官赴天涯。

飘落的花瓣不是无情之物,

它化作春泥后会更好地培育花朵。

(2)诗歌前两句在抒情叙事,记叙了什么事情?

抒发了怎样的情感?

明确:

记叙了自己辞官归乡的事情,抒发了内心无限的离愁别绪。

(3)诗歌的主旨句是哪一句?

表达了作者怎样的思想情感?

明确:

主旨句:

“落红不是无情物,化作春泥更护花。

”抒发了诗人积极向上的人生态度,更是隐喻了诗人虽辞官但仍会关心国家的命运,为国效力的献身精神。

《登飞来峰》

1、欣赏图片,激趣导入。

这就是被人们称为“无石不奇,无树不古,无洞不幽”的飞来峰,今天我们首先就来学习宋代诗人王安石的《登飞来峰》。

2、齐读诗歌,结合注释,利用想象还原前两句诗歌所描绘的景色。

示例:

山是高耸的,塔是高耸的,山顶上的塔更是高高耸立的。

飞来峰和它上面的宝塔总共多高?

不知道。

单是塔身就是八千多尺。

飞来峰高耸入云,千寻塔更是直插云霄,站在塔上,鸡鸣五更天时便可以看见太阳升起。

3、写这样的景色有什么作用呢?

明确:

为后两句诗歌作铺垫,正是因为攀上这高耸入云的飞来峰,登上这直插云霄的千寻塔,只有这样的高度才不害怕浮云遮住自己的视线。

使得诗歌前后紧密勾连,浑然一体。

4、鉴赏“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

”

明确:

尽管天空中有朵朵浮云,可是我也不必害怕它挡住我的眼睛。

因为只要登高就能望远,现在我就站在塔的最高层顶。

这里借景抒情,表达了诗人高瞻远瞩,对前途充满信心的豪情和不畏艰难,立志革新的政治抱负。

5、知人论世:

作者为什么会有如此高瞻远瞩、不畏艰难的豪情壮志呢?

明确:

宋仁宗皇祐二年(1050)夏,诗人王安石在浙江鄞县知县任满回江西临川故里时,途经杭州,写下此诗。

此诗是他初涉宦海之作。

此时诗人只有三十岁,正值壮年,抱负不凡,正好借登飞来峰一抒胸臆,表达宽阔情怀,可看作实行新法的前奏。

6、结合诗歌内容,谈谈诗歌是怎样将写景、抒情、说理结合在一起的?

明确:

诗歌第一、二句写景,虚实结合,为抒情、议论作铺垫;第三、四句景、情、理交融。

写景:

高山之巅,浮云重生;抒情:

不畏艰难;说理:

登高望远。

板书设计:

①②描写景物—雄奇险拔

《登飞来峰》高瞻远瞩、不畏艰难的豪情壮志

③④抒发情怀—踌躇满志

过渡:

诗人王安石登临飞来峰,借景抒情,抒发了自己不畏艰险,对前途充满信心的豪情和不畏艰难,立志革新的政治抱负。

那么,爱国诗人陆游游玩山西村,又会有怎样的感受呢?

《游山西村》

1、以旧带新

同学们平时积累了很多好词佳句,你能说出几个以“山”和“柳”开头的成语吗?

明确:

当中有两个耳熟能详的成语,“山重水复”“柳暗花明”都出自同一首诗歌,这就是接下来我们要学习的宋代诗人陆游的《游山西村》。

2、依章据本,展开想象,还原画面,理解诗歌。

明确(大意):

不要笑农家腊月里酿的酒浊而又浑,在丰收的年景里待客菜肴