高中生物 第五章 第二节 进化性变化是怎样发生的课时作业2 浙科版必修2.docx

《高中生物 第五章 第二节 进化性变化是怎样发生的课时作业2 浙科版必修2.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高中生物 第五章 第二节 进化性变化是怎样发生的课时作业2 浙科版必修2.docx(19页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

高中生物第五章第二节进化性变化是怎样发生的课时作业2浙科版必修2

第二节进化性变化是怎样发生的

目标导航

1.借助材料分析,理解自然选择导致生物适应。

2.通过不同地雀物种形成的分析,说明异地和同地的物种形成过程。

一、自然选择导致适应

1.适应

是生物特有的一种现象,生命的结构和功能、行为、生活方式有助于该生物在一定环境条件下生存和延续,称为适应。

2.实例

在工业区森林中,树干和岩石呈现深暗颜色。

灰色与黑色的桦尺蠖峨存活概率出现差异,黑色蛾子逐渐取代了灰色峨子。

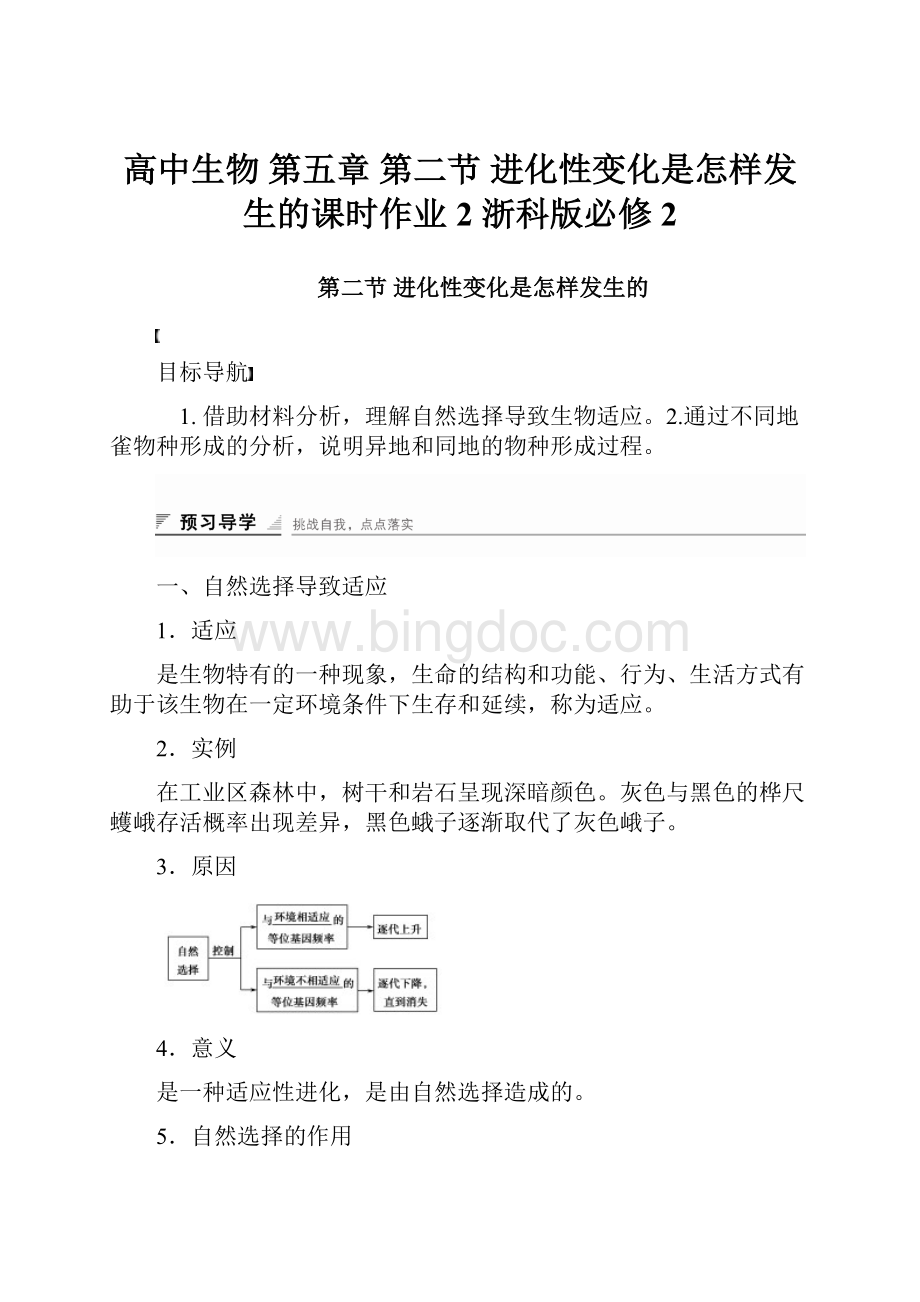

3.原因

4.意义

是一种适应性进化,是由自然选择造成的。

5.自然选择的作用

不仅能保留有利变异,淘汰不利变异,而且能使有利变异积累起来。

二、物种的形成

1.异地的物种形成

(1)起因:

一个初始种群,因环境隔离因素而分隔成两个种群,由于它们所处的环境条件不同,自然选择所保留和淘汰的基因型不同,两个种群的遗传组成出现差异。

(2)经过:

因两个种群彼此处于隔离状态而不能进行基因交流,随着时间的推移,种群间的遗传差异积累,最后达到种群间完全的生殖隔离。

(3)结果:

产生了能够适应新环境的新物种。

(4)过程图示:

2.同地的物种形成

(1)原因

①二倍体植物经减数分裂形成配子时,若减数分裂失败,代之以一次有丝分裂,染色体数目没有减半,从而形成了二倍体配子。

②自然界中也可通过其他途径使植物细胞的染色体数目加倍,再经正常的减数分裂形成二倍体配子。

(2)过程

①二倍体植物在异常情况下形成的雌雄二倍体配子融合后形成四倍体合子发育为成熟植株,并借助自花授粉来繁殖。

②用秋水仙素处理植株的分生组织,形成多倍体。

(3)结论:

形成的新的四倍体植物相对于二倍体亲本,是一个新的物种。

判断正误:

(1)自然选择是一种适应性进化。

( )

(2)自然选择是进化的唯一因素。

( )

(3)自然选择能使有利变异积累起来。

( )

(4)在渐进的物种形成方式中,新物种形成的标志是生殖隔离的形成。

( )

(5)雪兔生活在冰天雪地里,就产生了定向的白色变异。

( )

(6)自然选择是导致生物适应的唯一因素。

( )

答案

(1)√

(2)× (3)√ (4)√ (5)× (6)√

一、自然选择导致适应

1.对适应的理解

特定的环境条件下,某生物能够获得充足的食物和生存空间,有交配的机会并能繁衍后代,表明它在生存斗争中取得了胜利,即适应了环境。

2.自然选择的方式

自然选择是通过生物与所生存环境条件的生存斗争来实现的,即生存斗争是自然选择的手段,是生物进化的动力。

3.进化的过程及实质

自然选择决定了生物进化的方向,即使生物朝着适应环境的方向进化。

进化过程如下:

不定向变异

微小有利变异

显著有利变异→基因频率改变→生物定向进化

4.自然选择的世代连续性和相对变化性

(1)生物的变异是不定向的,不定向的生物变异只能为生物进化提供原材料,不能决定生物进化的方向;生物生活的环境在一定时间内具有相对的稳定性,自然选择在同种生物的不同世代间具有一定的连续性;经过长期的自然选择,生活在一定区域的同种生物都表现为对环境的高度适应性;

(2)自然环境的变化同样是必然的,经过一定时间的变化后,原有的性状可能就不再适应变化后的环境,适应环境的生物体的优良性状需要重新进行选择。

1.自然选择作用于生物体的个体还是种群?

生物进化的基本单位是什么?

答案 自然选择作用于具有特定性状的个体,但是同一种群内的不同个体之间可以通过相互交配产生后代的方式进行基因交流,因此生物进化的基本单位是种群。

2.为何现存的生物都是适应环境的,生物适应是永恒的吗?

答案 因为在自然选择过程中,凡是与环境相适应的具有有利变异的个体,在生存斗争中易生存而被保留下来,即适者生存;而具有不利变异的个体,在生存斗争中被淘汰了,即不适者被淘汰;适应是相对的,是一定程度上的适应,不是永恒的。

因为环境永远在变,适应环境的性状也相应的在改变,而由于遗传的世代连续性,生物的性状是相对稳定的。

3.思考自然选择在生物进化中的作用

(1)自然选择是如何使桦尺蠖种群中决定浅色性状的s基因频率越来越低的?

答案 在树干变黑的环境下,浅色桦尺蠖易被天敌发现和捕食,使浅色的个体越来越少,深色的个体越来越多,从而使决定黑色性状的深色基因频率越来越高。

(2)在自然选择过程中,直接受选择的是基因型还是表现型?

简要说明原因。

答案 直接受选择的是表现型,因为天敌看到的是性状,而不是控制性状的基因。

1.根据现代生物进化理论,下列说法正确的是( )。

A.自然选择决定了生物变异和进化的方向

B.生物进化的实质是种群基因型频率的改变

C.种群内基因频率的改变在世代间具有连续性

D.种群内基因频率改变的偶然性随种群数量下降而减小

问题导析

(1)自然选择使种群的基因频率发生定向改变,从而使生物定向进化,所以自然选择决定了生物进化的方向,生物进化的实质是种群基因频率的改变;

(2)种群中基因频率的改变在世代间具有连续性,导致生物不断进化;

(3)种群中基因频率改变的偶然性随种群数量下降而增大。

答案 C

解析 自然选择决定了生物进化的方向;生物进化的实质是种群基因频率的改变;种群中基因频率的改变在世代间具有连续性,导致生物不断进化;种群中基因频率改变的偶然性随种群数量下降而增大。

一题多变

“基因突变对绝大多数个体是不利的,但却是生物进化的重要因素之一”。

你认为这一说法( )。

A.正确,基因突变虽对多数个体是不利的,但它为定向的自然选择提供了材料,为物种的进化奠定了基础

B.正确,基因突变对多数个体不利,但突变的方向与生物进化的方向是一致的

C.不正确,因为基因突变不利于个体繁殖,会导致物种灭绝

D.不正确,因为基因突变会导致个体死亡,不利于生物进化

答案 A

二、异地的和同地的物种形成

1.异地的物种形成与同地的物种形成的比较

异地的物种形成

同地的物种形成

所需时间

经过漫长的时间和许多世代的逐渐演变

较短时间

物种形成的常见方式

常见的方式是一个分布区很广的物种通过地理障碍等先形成亚种,然后发展产生生殖隔离,形成两个或多个物种

通过个体的突变,远缘杂交及染色体加倍等方式,在自然选择的作用下逐渐形成了新物种

举例

加拉帕戈斯群岛上多种地雀的形成

自然状态下多倍体植物的形成,植物体细胞杂交育种,多倍体育种等

联系

物种的形成都是以生殖隔离的形成为标志

2.物种形成与生物进化的区别和联系

内容

物种形成

生物进化

标志

生殖隔离出现

基因频率改变

变化后生物与原生物关系

属于不同物种

仍属于同一物种

二者联系

①生物进化的实质是种群基因频率改变,这种改变可大可小,不一定会突破物种的界限,即生物进化不一定导致新物种形成

②新物种形成则说明生物进化了

1.基因突变和基因重组在异地物种形成过程中有什么作用?

答案 基因突变产生新的基因,基因重组产生新的基因型,从而产生大量可遗传的变异,为生物进化提供了原材料。

2.自然选择在异地物种形成过程中有什么作用?

答案 自然选择淘汰了不利变异,使有利变异逐渐积累,导致种群的基因频率改变,使生物产生定向变异。

2.如图是物种形成的一种模式。

物种a因为地理障碍分隔为两个种群a1和a2,经过漫长的进化,分别形成新物种b和c。

在此进程中的某一时刻,a1种群的部分群体越过障碍外迁与a2同域分布,向d方向进化。

下列有关叙述正确的是( )。

A.b和d存在地理隔离,所以一定存在生殖隔离

B.c和d不存在地理隔离,却可能存在生殖隔离

C.a1中的外迁群体与当时留居群体的基因频率相同,则b和d是同一物种

D.a1中的外迁群体与当时a2种群的基因频率不同,则c和d是不同物种

问题导析

(1)明确:

区分物种的关键是看是否存在生殖隔离,存在地理隔离的不同种群,可能属于不同物种,也可能属于同一物种。

b和d存在地理隔离,不一定达到生殖隔离;由于a1和a2的地理隔离,d和c有可能存在生殖隔离;

(2)理解:

种群基因频率改变是生物进化的实质,而不是形成新物种的标志。

a1中外迁群体与当时留居群体的基因频率不一定相同;a1中外迁群体与当地a2种群的基因频率不一定相同,但如果只发生地理隔离,而没有发生生殖隔离,则c和d可能是一个物种。

答案 B

一题多变

(1)a物种进化为新物种b和c的内因是什么?

答案 突变和基因重组(或可遗传变异)。

(2)若b物种迁入到c物种生活的区域,足够长的时间后一定会进化为新物种吗?

答案 不一定,也可能因为不适应环境而被淘汰。

1.下列关于在自然条件下,某随机交配种群中等位基因A、a频率的叙述,错误的是( )。

A.在某种条件下两种基因的频率可以相等

B.该种群基因频率的变化只与环境的选择作用有关

C.一般来说,频率高的基因所控制的性状更适应环境

D.持续选择条件下,一种基因的频率可以降为零

答案 B

2.以下不是适应现象的是( )。

A.香蕉在南方种植,苹果生长于北方

B.鱼类洄游,鸟类迁徙

C.鱼类与鸟类身体都呈纺锤形

D.抗虫棉的后代仍具抗虫性状

答案 D

解析 A、B、C三项分别是生物体在生活方式、行为、结构与功能方面对环境的适应,D项描述为遗传现象。

3.下列生物都属于同一个物种的是( )。

①北京巴儿狗 ②德国猎犬 ③澳大利亚牧羊犬 ④狼 ⑤羊 ⑥西伯利亚雪橇犬 ⑦长颈鹿 ⑧豹

A.①②③⑥B.①②③④

C.②③④⑤⑦D.④⑤⑥⑦⑧

答案 A

解析 同一种生物能够交配并产生可育后代的一群个体,称为一个物种。

不同物种之间一般不能交配,或交配后不能产生可育的后代。

4.“蝴蝶泉头蝴蝶树,蝴蝶飞来千万数。

首尾连接数公尺,自树下垂疑花序。

”每年的四五月间,大理蝴蝶泉一带有数量庞大的大丽王蝴蝶种群,它们的翅色有黄翅黑斑和橙黄黑斑两种。

研究得知,黄翅黑斑(A)

对橙黄黑斑(a)是显性,且亲代基因型比例是AA(30%)、Aa(60%)、aa(10%)。

若它们随机交配,请据孟德尔的分离定律计算并回答下列问题:

(1)子代的基因型频率是_____________________________________。

(2)近年发现该种群出现了突变的白翅蝶,专家分析该种群的基因频率将会发生改变。

请分析白翅基因频率可能会怎样变化?

_____________________________________________________________。

(3)研究发现,该种群数量明显减小,使观赏价值降低,专家提出要加以保护,这是在________________层次上保护生物的多样性。

答案

(1)AA为36%、Aa为48%、aa为16%

(2)如果该性状适应环境,则该基因频率会增大;如果该性状不适应环境,则该基因频率会减小

(3)物种

解析

(1)已知亲代基因型及比例是AA(30%)、Aa(60%)、aa(10%),可由公式:

基因的频率=纯合子的基因型频率+(1/2)×杂合子的基因型频率,计算出A的基因频率=30%+(1/2)×60%=60%,则a的基因频率=1-60%=40%。

子代的基因型频率是AA为36%、Aa为48%、aa为16%。

(2)基因突变后,基因频率的变化要看该基因对应的性状与环境的适应情况,如果该性状适应环境,则该基因频率会增大;如果该性状不适应环境,则该基因频率会减小。

(3)生物多样性包括遗传多样性、物种多样性、生态系统多样性。

本小题是指从物种层次上保护生物的多样性。

基础巩固

1.下列关于种群的概述,错误的是( )。

A.生物进化的基本单位是种群

B.种群是同种生物所有成熟个体的总和

C.一个种群的全部基因叫做这个种群的基因库

D.种群是生物繁殖的基本单位

答案 B

2.狼和鹿是捕食和被捕食的关系,从进化的角度分析下列说法,不正确的是( )。

A.狼在客观上起着促进鹿发展的作用

B.狼的存在有利于增加物种多样性

C.鹿奔跑速度的加快可加速狼的进化

D.鹿的进化速度比狼的进化速率快

答案 D

3.下列关于隔离的叙述,不正确的是( )。

A.阻止了种群间的基因交流

B.物种的形成都必定先经过长期的地理隔离

C.遗传组成上的差异是产生生殖隔离的根本原因

D.多倍体植物的产生不需要经过地理隔离

答案 B

解析 地理隔离使自然选择的方向不同,但物种的形成最终是阻止种群间的基因交流,即生殖隔离。

突变和基因重组、自然选择及隔离是物种形成的三个基本环节,通过它们的综合作用,种群产生分化,最终导致新物种的形成。

4.有关现代生物进化理论的叙述,错误的是( )。

A.种群是生物进化的基本单位

B.自然选择学说是现代生物进化理论的核心

C.生物进化过程的实质是种群基因频率的改变

D.生物进化过程的实质在于有利变异的保存

答案 D

解析 种群是生物进化的基本单位,生物进化的实质是种群基因频率的改变,在这个过程中有利变异保存而不利变异被淘汰,从而改变了基因频率。

5.达尔文在加拉帕戈斯群岛上发现几种地雀分别分布于不同的岛屿上。

用现代生物进化理论解释正确的是( )。

A.同种地雀→地理隔离→自然选择→生殖隔离→不同种地雀

B.同种地雀→地理隔离→自然选择→不同种地雀

C.同种地雀→自然选择→地理隔离→生殖隔离→不同种地雀

D.同种地雀→地理隔离→生殖隔离→不同种地雀

答案 A

巩固提升

6.图中甲、乙、丙表示自然选择对种群的三种作用类型,其中最易产生新物种的是( )。

A.甲B.乙

C.丙D.甲、乙

答案 C

解析 在自然选择作用下,甲、乙两种群表现型频率分别出现一个高峰;丙种群表现型频率出现两个高峰。

所以丙种群最易产生新物种。

7.如图是我国黄河两岸a、b、c、d4个物种及其演化关系的模型,请据图分析下列说法错误的是( )。

A.由a物种进化为b、c两个物种经历了从地理隔离到生殖隔离的过程

B.黄河北岸的b物种迁移到黄河南岸后,不与c物种进化为同一物种,其原因在于二者间已形成生殖隔离

C.c物种的种群基因频率发生了变化,则该物种一定在进化

D.判断d物种是否是不同于b物种的新品种的方法是观察两个物种的生物能否交配,并产生后代

答案 D

解析 a物种分布在黄河两岸进化为b、c两个物种经历了从地理隔离到生殖隔离的过程;b物种迁移到黄河南岸后,与c物种之间存在生殖隔离;生物进化的实质是种群基因频率发生了变化,只要种群的基因频率发生了改变,则生物一定发生了进化;不同物种的生物之间不能交配,或交配后不能产生“可育后代”。

8.水稻非糯性(Y)对糯性(y)为显性,抗病(R)对不抗病(r)为显性。

用非糯性抗病和糯性不抗病的两纯种水稻杂交,让F1自交三代,在自然情况下,基因频率的变化是( )。

A.Y逐渐增大,R逐渐增大

B.Y逐渐减小,R逐渐减小

C.Y基本不变,R基本不变

D.Y基本不变,R逐渐增大

答案 D

解析 非糯性抗病和糯性不抗病的两纯种水稻的基因型分别为YYRR和yyrr,杂交得F1(YyRr)。

F1自交三代,由于自然选择的作用,后代中抗病个体增加,不抗病个体逐渐被淘汰,即R的基因频率逐渐增大;而非糯性与糯性性状基本不受环境影响,后代中Y的基因频率基本不变。

9.在一次大风暴后,有人搜集了100只受伤的麻雀,把它们饲养起来,结果活下来64只。

在死去的个体中,大部分是个体比较大、变异类型特殊的,下列有关叙述正确的是( )。

A.突变和基因重组决定生物进化的方向

B.自然选择会改变种群的基因频率

C.特殊的变异类型都是不利的

D.不产生变异的生物才能生存

答案 B

解析 突变和基因重组为生物的进化提供原材料,这种变异是不定向的,可能是有利的,也可能是有害的。

产生有利变异的个体存活下来,产生不利变异的个体会在自然选择中被淘汰,自然选择的过程就是种群基因频率发生变化的过程。

10.回答下列有关生物进化的问题。

图1

(1)图1表示某小岛上蜥蜴进化的基本过程,X、Y、Z表示生物进化中的基本环节。

X、Y分别是______________、______________。

(2)该小岛上的蜥蜴原种由许多个体组成,这些个体的总和称为________,这是生物进化的___________________________________________。

(3)小岛上能进行生殖的所有蜥蜴个体含有的全部基因,称为蜥蜴的______________________________________________________________。

(4)小岛上蜥蜴原种的脚趾逐渐出现两种性状,W代表蜥蜴脚趾的分趾基因,w代表联趾(趾间有蹼)基因。

图2表示这两种性状比例变化的过程。

图2

①由于蜥蜴过度繁殖,导致________________加剧。

②小岛上食物短缺,联趾蜥蜴个体比例反而逐渐上升,其原因可能是_____________________________________________________________。

③图2所示的过程说明,自然环境的变化引起不同性状蜥蜴的比例发生变化,其本质是因为蜥蜴群体内的________发生了改变。

答案

(1)突变和基因重组 自然选择

(2)种群 基本单位

(3)基因库

(4)①生存斗争(种内斗争) ②联趾型个体趾间有蹼,适合于游泳,可以从水中获取食物。

因此,在岛上食物短缺时,联趾个体的生存和繁殖机会较多(合理即可) ③基因频率

11.某地区从1964年开始使用杀虫剂杀灭蚊子幼虫,至1967年中期停用。

如图是五年间蚊子幼虫基因型频率变化曲线。

R表示杀虫剂抗性基因,S表示野生敏感型基因。

据图回答问题。

(1)R基因的出现是________的结果。

(2)在RR基因型频率达到峰值时,RS、SS基因型频率分别为4%和1%,此时R基因的频率为________________。

(3)1969年中期RR基因型几近消失,表明在____________的环境条件下,RR基因型幼虫比SS基因型幼虫的生存适应能力________________。

(4)该地区从此不再使用杀虫剂。

预测未来种群中,最终频率最高的基因型是________,原因是________________________________________。

答案

(1)基因突变

(2)97% (3)不再使用杀虫剂 低 (4)SS 在不使用杀虫剂环境下,持续的选择作用使R基因频率越来越低

解析

(1)R基因是新产生的基因,只有基因突变能产生新的基因。

(2)RR的基因型频率为95%,RS的基因型频率为4%,所以R基因的频率为

×100%=97%。

(3)1969年时,RR的个体明显减少,说明在不使用杀虫剂的时候,RR基因型幼虫比SS基因型幼虫的生存适应能力低。

(4)根据曲线的变化可以看出,在不使用杀虫剂后,RR个体越来越少,R的基因频率越来越低,SS个体越来越多,S的基因频率越来越高。

12.人们在1.5亿年前的沉积物中发现了已灭绝的剑尾动物化石,对每个个体背甲的长/宽比都进行了测量,这一长/宽比用S表示。

在下图中,p曲线表示1.5亿年前时该动物S值的分布。

在1亿年前的沉积物中,在三个不同地点发现了三个不同剑尾动物的群体,图中a、b、c分别表示3种动物群体中S值的分布情况,请据图回答下列问题:

(1)在a、b、c三个群体中,最可能出现新种的是________,理由是_______________________________________________________________________________________________________________________________。

(2)在发现该动物的三个地区中,环境最可能保持不变的是________,理由是__________________________________________________________。

(3)S值的变化实质是反映了________的变化,这种变化是________的结果,这种作用还决定了生物进化的方向。

(4)要形成新的物种必须经过________、________、________三个环节。

答案

(1)c 变异类型最多,有可能出现适应环境的变异类型而形成新种

(2)a 群体性状与1.5亿年前的群体p最相似

(3)基因频率 自然选择

(4)突变和基因重组 自然选择 隔离

解析 图文转换认清a、b、c三曲线与p曲线的区别之处,其中a曲线和p曲线相似,生物的差别很小,也就是说生物的变异较小,两种化石生物的生存环境相似。

13.加拉帕戈斯群岛由许多互不相连、彼此独立的小岛组成。

1835年,达尔文在该群岛发现地雀有13种。

如图表示这13种地雀之间的进化关系。

(1)从图中可以看出这些不同种的地雀都是由________这一共同祖先进化而来的。

(2)每一种地雀都有其特定的觅食场所,这些场所分布在不同的小岛上。

每一种地雀喙的大小、形状、尺寸等性状存在差异,这是由于各小岛上不同的________环境因素作用的结果。

该因素在地雀的进化过程中起到了________的作用。

(3)由于各小岛彼此独立,生活在这些小岛上的原始地雀之间存在着________隔离。

在长期的进化历程中,各个小岛上的地雀分别累积各自的有利变异,从而彼此之间逐渐形成________隔离,最终形成了地雀新种。

(4)若某个小岛上的地雀均为莺雀,则该小岛上的全部莺雀个体称为________。

这是生物进化的________。

(5)加拉帕戈斯群岛上的13种地雀体现了生物的________多样性。

答案

(1)南美洲地雀

(2)食物 自然选择 (3)地理

生殖 (4)种群 基本单位 (5)物种

走进高考

14.(2014·江苏卷,8)某医院对新生儿感染的细菌进行了耐药性实验,结果显示70%的致病菌具有耐药性。

下列有关叙述正确的是( )。

A.孕妇食用了残留抗生素的食品,导致其体内大多数细菌突变

B.即使孕妇和新生儿未接触过抗生素,感染的细菌也有可能是耐药菌

C.新生儿体内缺少免疫球蛋白,增加了致病菌的耐药性

D.新生儿出生时没有及时接种疫苗,导致耐药菌形成

答案 B

解析 抗生素并非导致突变的因素,即变异在前选择在后,抗生素对细菌只起选择作用,即A选项错误;细菌的变异与是否接触过抗生素无关,所以即使新生儿未接触过抗生素,进入新生儿体内的细菌也存在抗药性的类型,故B选项正确。

免疫球蛋白与致病菌的耐药性无关,故C选项错误。

新生儿出生时没有及时接种疫苗时,将导致致病菌在体内的繁殖,耐药菌的形成是基因突变所致与疫苗无关,故D选项错误。

15.(2013·天津理综,4)家蝇对拟除虫菊酯类杀虫剂产生抗性,原因是神经细胞膜上某通道蛋白中的一个亮氨酸替换为苯丙氨酸。

下表是对某市不同地区家蝇种群的敏感性和抗性基因型频率调查分析的结果。

家蝇种群来源

敏感性纯合子/%

抗性杂合子/%

抗性纯合子/%

甲地区

78

20

2

乙地区

64

32

4

丙地区

84

15

1

下列叙述正确的是( )。

A.上述通道蛋白中氨基酸的改变是基因碱基对缺失的结果

B.甲地区家蝇种群中抗性基因频率为22%

C.比较三地区抗性基因频率可知乙地区抗性基因突变率最高

D.丙地区敏感性基因频率高是自然选择的结果

答案 D

解析 分析题干信息及表格信息可知