新课标人教A版高中数学选修11全套教案.docx

《新课标人教A版高中数学选修11全套教案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《新课标人教A版高中数学选修11全套教案.docx(103页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

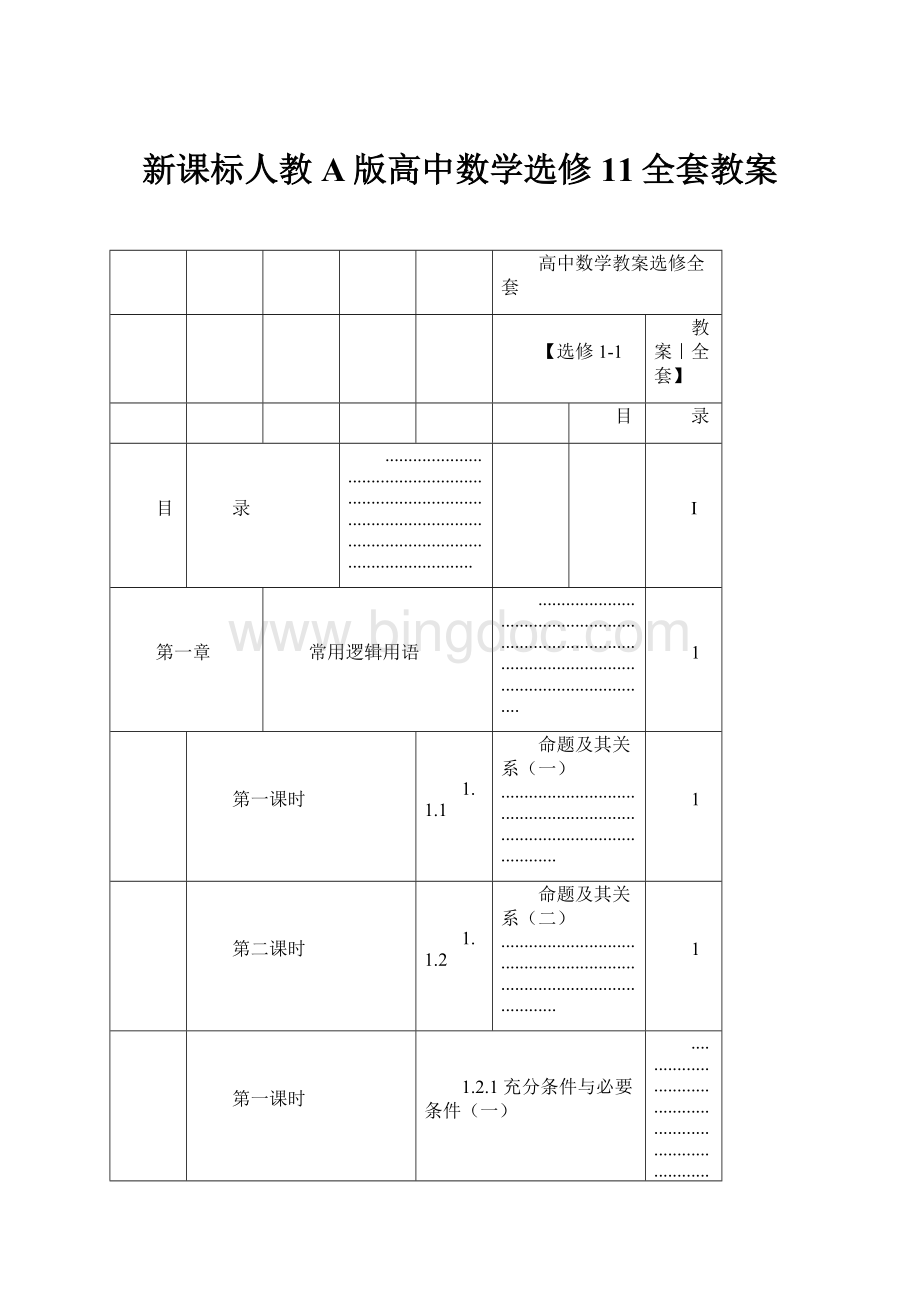

新课标人教A版高中数学选修11全套教案

高中数学教案选修全套

【选修1-1

教案|全套】

目

录

目

录

....................................................................................................................................................................

I

第一章

常用逻辑用语

.............................................................................................................................................

1

第一课时

1.1.1

命题及其关系

(一)...................................................................................................

1

第二课时

1.1.2

命题及其关系

(二)...................................................................................................

1

第一课时

1.2.1充分条件与必要条件

(一)

.............................................................................................2

第二课时

1.2.2充要条件..........................................................................................................................

3

第一课时

1.3.1简单的逻辑联结词

(一).................................................................................................

4

第二课时

1.3.2简单的逻辑联结词

(二).................................................................................................

5

1.4全称量词和存在量词及其否定.................................................................................................................

6

第二章

圆锥曲线与方程

.........................................................................................................................................

6

2.1.1

椭圆及其标准方程..................................................................................................................................

6

2.1.2

椭圆及其标准方程..................................................................................................................................

7

2.2椭圆的简单几何性质.................................................................................................................................

8

2.2.1

双曲线及其标准方程.............................................................................................................................

9

2.2.2

双曲线的几何性质

(一)

....................................................................................................................

10

2.2.2

双曲线的几何性质

(二)

.....................................................................................................................

11

2.3

抛物线及其标准方程

(一)

..................................................................................................................

12

2.3

抛物线及其标准方程

(二)

..................................................................................................................

12

2.3.2

抛物线的简单几何性质

(一)...............................................................................................................

13

2.3.2

抛物线的简单几何性质

(二)...........................................................................................................

14

第三章

导数及其应用

...........................................................................................................................................

16

第一课时

3.1.1导数的概念

(一)..........................................................................................................

16

第二课时

3.1.1

导数的概念

(二)....................................................................................................

16

第三课时

几种常见函数的导数...............................................................................................................

17

第四课时

导数的四则运算.........................................................................................................................

18

第五课时

复合函数的导数

(理科)................................................................................................

19

第六课时

导数的计算习题课

...................................................................................................................

20

第一章

常用逻辑用语

第一课时

1.1.1

命题及其关系

(一)

教学要求:

了解命题的概念,会判断一个命题的真假,并会将一个命题改写成“若

p,则q”的形式.

教学重点:

命题的改写.

教学难点:

命题概念的理解.

教学过程:

一、复习准备:

阅读下列语句,你能判断它们的真假吗?

(1)矩形的对角线相等;

(2)3

12;

(3)3

12吗?

(4)8是24的约数;

(5)两条直线相交,有且只有一个交点;

(6)他是个高个子.

二、讲授新课:

1.教学命题的概念:

proposition).也就是说,判断一个语句是不是命题关键是看它

①命题:

可以判断真假的陈述句叫做命题(

是否符合“是陈述句”和“可以判断真假”这两个条件.

上述6个语句中,

(1)

(2)(4)(5)(6)是命题.

②真命题:

判断为真的语句叫做真命题(

trueproposition);

假命题:

判断为假的语句叫做假命题(

falseproposition).

上述5个命题中,

(2)是假命题,其它

4个都是真命题.

③例1:

判断下列语句中哪些是命题?

是真命题还是假命题?

(1)空集是任何集合的子集;

(2)若整数a是素数,则a是奇数;

(3)2小于或等于2;

(4)对数函数是增函数吗?

(5)2x15;

(6)平面内不相交的两条直线一定平行;

(7)明天下雨.

(学生自练个别回答教师点评)

④探究:

学生自我举出一些命题,并判断它们的真假.

2.将一个命题改写成“若p,则q”的形式:

①例1中的

(2)就是一个“若p,则q”的命题形式,我们把其中的p叫做命题的条件,q叫做命题的

结论.

②试将例1中的命题(6)改写成“若p,则q”的形式.

③例2:

将下列命题改写成“若p,则q”的形式.

(1)两条直线相交有且只有一个交点;

(2)对顶角相等;

(3)全等的两个三角形面积也相等.

(学生自练个别回答教师点评)

3.小结:

命题概念的理解,会判断一个命题的真假,并会将命题改写“若p,则q”的形式.

三、巩固练习:

1.练习:

教材

P4

1、2、3

2.作业:

教材

P9

第1题

第二课时

1.1.2命题及其关系

(二)

教学要求:

进一步理解命题的概念,了解命题的逆命题、否命题与逆否命题,会分析四种命题的相互关系

教学重点:

四种命题的概念及相互关系.

.

教学难点:

四种命题的相互关系.

教学过程:

一、复习准备:

指出下列命题中的条件与结论,并判断真假:

(1)矩形的对角线互相垂直且平分;

(2)函数yx23x2有两个零点.

二、讲授新课:

1.教学四种命题的概念:

原命题

若p,则

q

逆命题

若q,则

p

否命题

若p,则

q

逆否命题若q,则

p

①写出命题“菱形的对角线互相垂直”的逆命题、否命题及逆否命题,并判断它们的真假.

(师生共析学生说出答案教师点评)

②例1:

写出下列命题的逆命题、否命题、逆否命题,并判断它们的真假:

(1)同位角相等,两直线平行;

(2)正弦函数是周期函数;

(3)线段垂直平分线上的点与这条线段两个端点的距离相等

(学生自练个别回答教师点评)

.

2.教学四种命题的相互关系:

①讨论:

例1中命题

(2)与它的逆命题、否命题、逆否命题间的关系.

②四种命题的相互关系图:

原命题

互

逆

逆命题

若p则q

互

若q则p

否

为

互

逆

互

否

为

逆

否

否

互

否命题

逆否命题

若┐q则┐p

若┐p则┐q

互

逆

③讨论:

例1中三个命题的真假与它们的逆命题、否命题、逆否命题的真假间关系

.

④结论一:

原命题与它的逆否命题同真假;

结论二:

两个命题为互逆命题或互否命题,它们的真假性没有关系

.

⑤例2若p2

q2

2,则p

q2.(利用结论一来证明)(教师引导

学生板书

教师点评)

3.小结:

四种命题的概念及相互关系.三、巩固练习:

1.练习:

写出下列命题的逆命题、否命题及逆否命题,并判断它们的真假

.

(1)函数y

x2

3x

2有两个零点;

(2)若ab,则acbc;

(3)若

x

2

y

2

0,则

x,y

全为

0

4

;()全等三角形一定是相似三角形;

(5)相切两圆的连心线经过切点.

2.作业:

教材

P9页

第2

(2)题

P10页

第3

(1)题

第一课时

1.2.1充分条件与必要条件

(一)

教学要求:

正确理解充分条件、必要条件及充要条件的概念.

教学重点:

理解充分条件和必要条件的概念.

教学难点:

理解必要条件的概念.

教学过程:

一、复习准备:

写出下列命题的逆命题、否命题及逆否命题,并判断它们的真假:

(1)若ab

0,则a

0;

(2)若a

0时,则函数y

ax

b的值随x的值的增加而增加.

二、讲授新课:

1.认识“

”与“

”:

1)为假命题,命题

(2)为真命题.也就是说,命题(

1)中由

①在上面两个命题中,命题(

“ab0”不能得到“a0”,即ab

0a0;而命题

(2)中由“a

0”可以得到“函数yaxb

的值随x的值的增加而增加”,即

②练习:

教材P12第1题

a

0

函数

y

ax

b的值随

x的值的增加而增加

.

2.教学充分条件和必要条件:

①若pq,则p是q的充分条件(sufficientcondition),q是p的必要条件(necessarycondition).

上述命题

(2)中“a

0”是“函数

y

ax

b的值随x的值的增加而增加”的充分条件,而“函数yaxb

的值随x的值的增加而增加”则是“

a

0

”的必要条件.

②例1:

下列“若p,则q”形式的命题中,哪些命题中的

p是q的充分条件?

(1)若x

1

,则

3x

3;

(2)若x

1,则x2

3x20;

(3)若f(x)

x,则f(x)为减函数;

3

x2为无理数.

(4)若x为无理数,则

(5)若l1//l2,则k1

k2.

(学生自练

个别回答

教师点评)

③练习:

P12页

第2题

④例2:

下列“若p,则q”形式的命题中,哪些命题中的

q是p的必要条件?

(1)若a

0

,则ab

0;

(2)若两个三角形的面积相等,则这两个三角形全等;

(3)若a

b,则ac

bc;

(4)若x

y,则x2

y2.

(学生自练个别回答教师点评)

⑤练习:

P12页第3题

⑥例3:

判断下列命题的真假:

(1)“x是6的倍数”是“x是2的倍数”的充分条件;

(2)“x(学生自练个别回答学生点评)

5”是“

x

3”的必要条件

.

3.小结:

充分条件与必要条件的理解.三、巩固练习:

作业:

教材P14页

第1、2题

第二课时

1.2.2充要条件

教学要求:

进一步理解充分条件、必要条件的概念,同时学习充要条件的概念

教学重点:

充要条件概念的理解.

教学难点:

理解必要条件的概念.

.

教学过程:

一、复习准备:

指出下列各组命题中,

p是q的什么条件,

q是p的什么条件?

(1)p:

a

Q,q:

a

R;

(2)p:

a

R,q:

a

Q;

(3)p:

内错角相等,q:

两直线平行;

(4)p:

两直线平行,q:

内错角相等.

二、讲授新课:

1.教学充要条件:

q.此时,我们说,p是q的充分必要条件,简称

①一般地,如果既有pq,又有q

p,就记作p

充要条件(sufficientandnecessarycondition).

p是q的充要条件,当然,也可以说

q是p的充要

②上述命题中(3)(4)命题都满足p

q,也就是说

条件.

2.教学典型例题:

①例1:

下列命题中,哪些p是q的充要条件?

(1)p:

四边形的对角线相等,q:

四边形是平行四边形;

(2)p:

b0,q:

函数f(x)ax2bxc是偶函数;

(3)p:

x

0,y0,q:

xy

0;

(4)p:

a

b,q:

acbc.

(学生自练

个别回答

教师点评)

②练习教材P14

练习第1、2题

③探究:

请同学们自己举出一些

p是q的充要条件的命题来.

④例2:

已知:

O的半径为r

,圆心O到直线l的距离为d.求证:

d

r是直线l与

O相切的充要条件.

(教师引导

学生板书

教师点评)

3.小结:

充要条件概念的理解.三、巩固练习:

1.从“

”、“

”与“

”中选出适当的符号填空:

(1)x

1

x1;

(2)ab

1

1;

(3)a2

2ab

b2

0

a

b

ab;

(4)A

A

.

2.判断下列命题的真假:

(1)“a

b”是“a2

b2”的充分条件;

(2)“ab”是“a2

b2”的必要条件;

(3)“a

b”是“ac2

bc2”的充要条件;

(4)“a

5

是无理数”是“a是无理数”的充分不必要条件;

(5)“x

1

”是“x2

2x30”的充分条件.

3.作业:

教材P14页

习题第3、4题

第一课时

1.3.1简单的逻辑联结词

(一)

教学要求:

通过教学实例,了解逻辑联结词“且”

、“或”的含义,使学生能正确地表述相关数学内容.

教学重点:

正确理解逻辑联结词“且”

、“或”的含义,并能正确表述这“pq”、“pq”、这些新命题.

教学难点:

简洁、准确地表述新命题“

pq”、“pq”.

教学过程:

一、复习准备:

1.讨论:

下列三个命题间有什么关系?

(1)菱形的对角线互相垂直;

(2)菱形的对角线互相平分;

(3)菱形的对角线互相垂直且平分.

2.发现:

命题(3)是由命题

(1)

(2)使用联结词“且”联结得到的新命题.二、讲授新课:

1.教学命题p

q:

①一般地,用联结词“且”把命题p和命题q联结起来,就得到一个新命题,

记作p

q,读作“p且q”.

②规定:

当p,q都是真命题时,

pq是真命题;当

p,q两个命题中有一个命题是假命题时,

pq是

假命题.

③例1:

将下列命题用“且”联结成新命题,并判断它们的真假:

(1)p:

正方形的四条边相等,

q:

正方形的四个角相等;

(2)p:

35是15的倍数