《短歌行》公开课优秀教案教学设计.docx

《《短歌行》公开课优秀教案教学设计.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《短歌行》公开课优秀教案教学设计.docx(22页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

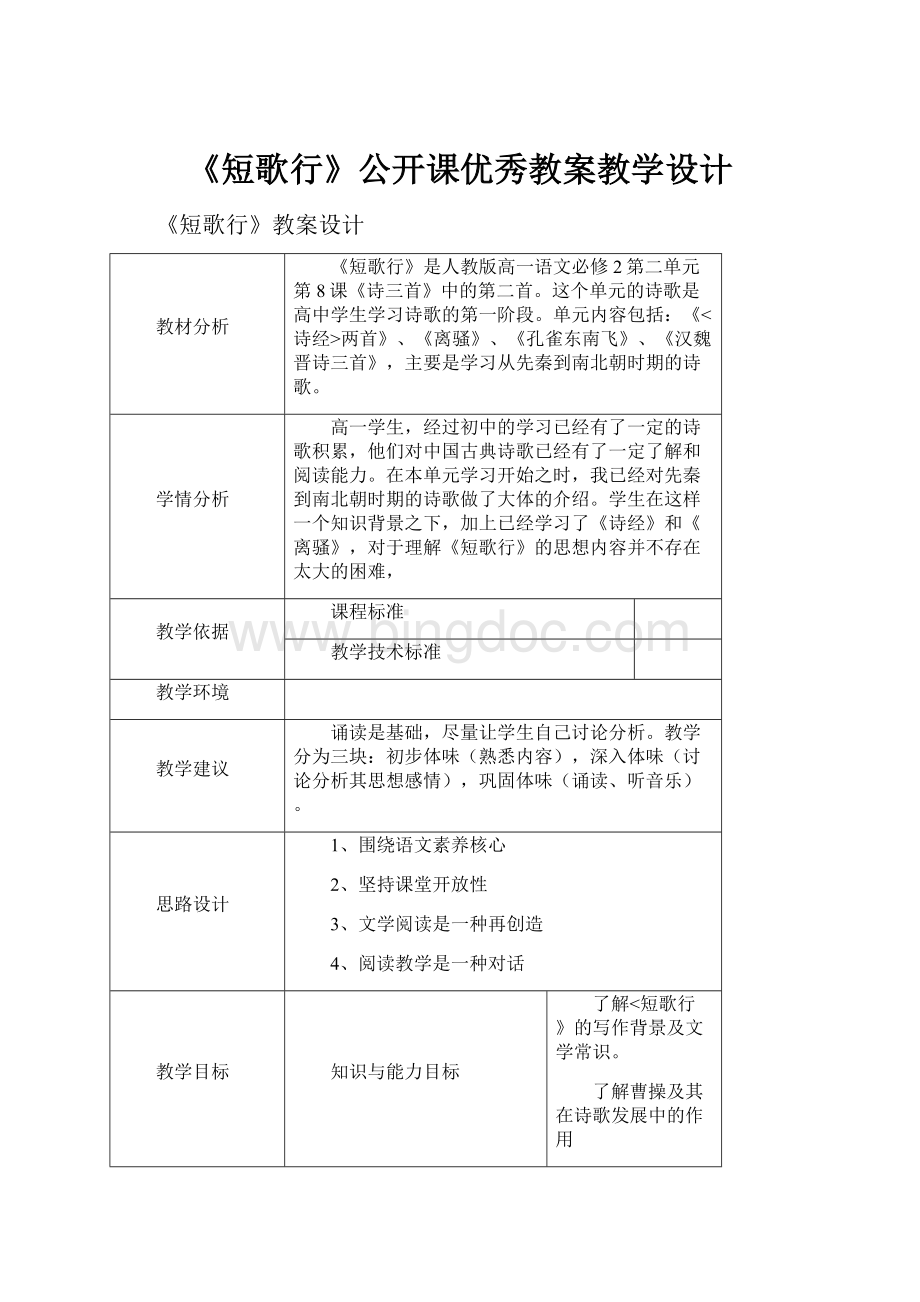

《短歌行》公开课优秀教案教学设计

《短歌行》教案设计

教材分析

《短歌行》是人教版高一语文必修2第二单元第8课《诗三首》中的第二首。

这个单元的诗歌是高中学生学习诗歌的第一阶段。

单元内容包括:

《<诗经>两首》、《离骚》、《孔雀东南飞》、《汉魏晋诗三首》,主要是学习从先秦到南北朝时期的诗歌。

学情分析

高一学生,经过初中的学习已经有了一定的诗歌积累,他们对中国古典诗歌已经有了一定了解和阅读能力。

在本单元学习开始之时,我已经对先秦到南北朝时期的诗歌做了大体的介绍。

学生在这样一个知识背景之下,加上已经学习了《诗经》和《离骚》,对于理解《短歌行》的思想内容并不存在太大的困难,

教学依据

课程标准

教学技术标准

教学环境

教学建议

诵读是基础,尽量让学生自己讨论分析。

教学分为三块:

初步体味(熟悉内容),深入体味(讨论分析其思想感情),巩固体味(诵读、听音乐)。

思路设计

1、围绕语文素养核心

2、坚持课堂开放性

3、文学阅读是一种再创造

4、阅读教学是一种对话

教学目标

知识与能力目标

了解<短歌行》的写作背景及文学常识。

了解曹操及其在诗歌发展中的作用

背诵本诗

过程和方法目标

在诵读过程中体会诗歌的思想内容,品味诗歌的艺术特色和表达技巧。

情感态度和价值观目标

品味诗中表现出来的求贤若渴的思想。

体会诗人曲折表达自己渴望招纳贤才以建功立业的心情,感受曹操“忧”而奋发,慷慨旷达的思想感情。

教学重点

揣摩《短歌行》中一个政治家身处动乱时代的人生感受及求贤若渴的情怀。

鉴赏诗歌中各具特色的艺术手法及表达效果。

教学难点

有感情地朗读并背诵全诗。

诗人的真挚情感和高尚情操。

丰富学生的诗歌积累与文化素养。

教学用具

教学方法

1.诵读法:

反复诵读,逐步加深对诗意的理解

2.点拨法:

以点带面,抓住关键诗句进行点拨

3.探究法:

交流探究,走进文本深化理解感悟

教学时间

一课时

教学过程

第一课时

导语设计

1.他曾经叱咤风云,他死后骂名最多。

在三足鼎立的历史舞台上,他是一个个性张扬的英雄;在中国文学的舞台上,他是个慷慨豪迈的大诗人。

他就是——曹操。

今天共同我们来学习他的代表作《短歌行》,一起来感受曹操的英雄气概!

作者简介

作者介绍:

曹操(155---220)字孟德,小字阿瞒,沛国谯郡(今安徽亳州)人,是三国时期杰出的政治家、军事家和文学家。

作为政治家,他“外定武功,内兴文学”,知人善察,唯才是举;作为军事家,他指挥了官渡之战,逐步统一了中国北方;作为文学家,他是建安(汉献帝年号)文学的开创者和组织者,他精音律,善诗歌,即使在鞍马劳顿中,也常常横槊赋诗,随章命题。

其文学成就颇高,与其子曹丕、曹植成为建安文坛的领袖,开创了一代文风,其诗语言质朴,情感深沉,格调苍凉悲壮,被称誉为“建安风骨”(或“魏晋风骨”),他用乐府古题写时事,继承汉乐府民歌“缘事而发”的现实主义精神,真实反映了汉末动乱的社会现实。

他的诗歌内容较为丰富,风格苍劲悲凉。

有反映战乱和民生疾苦的《蒿里行》等,有反映个人政治抱负的《短歌行》,有写景的《观沧海》和抒情的《龟虽寿》等。

解释课题

这是一首乐府诗,“短歌行”是汉乐府的一个曲调的名称,乐府诗有长歌和短歌之分。

一般是根据歌词音节的长短而言。

一般说,长歌比较热烈奔放,而短歌的节奏比较短促,低吟短唱,适于抒发内心的忧愁和苦闷。

因此我们从题目可以知道这首诗的音节较短。

行,则是古代诗歌的一种体裁,可配乐歌唱。

首先看题目,短歌行,《短歌行》是汉乐府曲调名,我们看问下的注解,行,古代诗歌的一种体裁。

“长歌”、“短歌”是针对歌词音节的长短而言的。

这首诗诗句都是四字句,就成为“短歌”。

长歌行与短歌行的区别除了在歌声、曲调的长短上有区别外,还有另一个区别,长歌是慷慨激烈的,短歌是微吟低徊的,比较适合抒发内心的忧愁和苦闷。

由题目我们可知诗人可能是要抒发某种忧愁,那么诗人心中到底为何而忧呢,我们现在就进入这首诗的学习。

写作背景

赤壁大战前夕,在曹军用铁锁连舟之后,曹操看着大军威武的气势,以为不日就可扫平四海,统一中原,不禁喜从中来,于是备齐鼓乐,以歌舞壮军威,饮至半夜,忽闻鸦声望南飞鸣而去。

曹操感此景而持槊歌此《短歌行》,意下抒发了自己立志统一中原的雄心斗志,不禁令人感慨,可惜不久之后,曹操即被孙刘联军大败赤壁,然而这首不朽的乐府诗却被广为传唱。

整体把握

整体感知诵读熟悉解决疑难

1.播放录音,标明难读的字词

2.全班诵读。

3.叫两个学生个读诗歌。

分别叫他们说说自己为什么要这样读诗。

再指出其优缺点。

4.解决难懂的字词句(要求学生参看注解,提出不懂之处,一起解决。

如“譬如朝露,去日苦多”,如“但为君故,沉吟至今”,如“呦呦鹿鸣,食野之苹”,如“月明星稀,乌鸦南飞。

绕树三匝,何枝可依”)

5.课文翻译:

整体感知

自由朗读课文,思考:

1.从文题就可看出,本文属歌行体,一般篇幅较长,本诗共三十二句,每四句为一章,每两章为一节,共分八章四节)。

2.你认为本诗的情感着眼点在哪一个字经过刚才的朗诵全诗,如果要你用诗中的一个词来概括诗人的情感,大家认为哪个词最恰当(忧!

)忧什么你是从哪句或哪几句诗中看出来的

提示:

人才难求人生短暂功业未就。

【人生短暂、人才难求。

】

3.你认为这首诗的情调是怎样的

读出慷慨之情。

4.大家再一起来听听录音,听完后我会请同学起来回答朗读带读出的声音给你什么感受和刚才这位同学读的一样吗你觉得怎么读这首诗歌会更好

明确:

要把那种苍劲雄健,慷慨悲凉的感情表现出来。

节奏多二二式,语速要慢点。

合作探究

梳理诗歌的结构层次

划分4个层次:

接下来我们先把诗歌分为四个层次,八句为一层,大家先在书上标好。

第一层到……,第二层到……,第三层……,第四层……。

文本探究

第一层:

对酒当歌,人生几何

譬如朝露,去日苦多。

慨当以慷,忧思难忘。

何以解忧

唯有杜康

1.请学生翻译文意,对个别字词进行提问。

(一边喝酒一边高歌,人生短促日月如梭。

好比晨露转瞬即逝,失去的时日实在太多!

席上歌声激昂慷慨,忧郁长久填满心窝。

靠什么来排解忧闷唯有狂饮方可解脱。

当:

应当;几何:

多少;去日:

逝去的日子;慨当以慷:

慷慨,为押韵而变通的用法,译为情绪激昂或大方不吝啬,这里取前者义;杜康:

酒的代称)

2.本层表现了诗人什么情感忧愁

3.愁什么(学生答人生短暂)。

4.人生如何短暂运用了什么手法

譬如朝露,去日苦多,就像早上的朝露一样,太阳一晒就没了,这里把人生比作朝露,苦于逝去的日子实在是太多了。

曹操当时写这首诗的时候已经54岁,虽然在此之前他已经取得很多成功,但是他也深知奋斗的艰辛和时间流逝的无奈,所以对时光流逝是很有感慨。

5.愁到什么程度席上歌声激昂慷慨,但是一想到短暂的人生啊,心中的忧愁就无法忘怀,忧郁长久填满心窝。

6.怎样才能解心中之忧呢

曹操满怀心中忧愁,他企图通过喝酒来解除心中忧闷,到底可不可行呢,李白诗云,抽刀断水水更流,举杯销愁愁更愁,那么这个杜康能否解决曹操的忧,我们继续看下一层。

7.是曹操仅仅在抒个人之情吗

“对酒当歌”八句,猛一看很象是《古诗十九首》中的消极调子,而其实大不相同。

这里讲“人生几何”,不是叫人“及时行乐”,而是要及时地建功立业。

又从表面上看,曹操是在抒个人之情,发愁时间过得太快,恐怕来不及有所作为。

实际上却是在巧妙地感染广大“贤才”,提醒他们人生就像“朝露”那样易于消失,岁月流逝已经很多,应该赶紧拿定主意,到我这里来施展抱负。

所以一经分析便不难看出,诗中浓郁的抒情气氛包含了相当强烈的政治目的。

这样积极的目的而故意要用低沉的调子来发端,这固然表明曹操真有他的愁思,所以才说得真切;但另一方面也正因为通过这样的调子更能打开处于下层、多历艰难、又急于寻找出路的人士的心扉。

所以说用意和遣词既是真切的,也是巧妙的。

在这八句诗中,主要的情感特征就是一个“愁”字,“愁”到需要用酒来消解(“杜康”相传是最早造酒的人,这里就用他的名字来作酒的代称)。

“愁”这种感情本身是无法评价的,能够评价的只是这种情感的客观内容,也就是为什么而“愁”。

由于自私、颓废、甚至反动的缘故而愁,那么这愁就是一种消极的感情;反之,为着某种有进步意义的目的而愁,那就成为一种积极的情感。

放到具体的历史背景中看,曹操在这里所表达的愁绪就是属于后者,应该得到恰当的历史评价。

清人陈沆在《诗比兴笺》中说:

“此诗即汉高祖《大风歌》思猛士之旨也。

‘人生几何’发端,盖传所谓古之王者知寿命之不长,故并建圣哲,以贻后嗣。

”这可以说基本上懂得了曹操发愁的含意;不过所谓“并建圣哲,以贻后嗣”还未免说得迂远。

曹操当时考虑的是要在他自己这一生中结束战乱,统一全中国。

与汉高祖唱《大风歌》是既有相通之处,也有不同之处的。

学生完全可以读出曹操忧的是人生短暂。

“对酒当歌,人生几何譬如朝露,去日苦多。

慨当以慷,忧思难忘。

何以解忧,唯有杜康。

”这几句诗其实体现的是中国古代文人对生命真相的哲学思考。

两汉时期是中国古人生命悲剧意识全面觉醒的时期,汉王朝的兴盛繁荣让人们更加热爱生活,而对世俗生活的留恋也让人们越发觉得生命的短暂。

这种对生命短暂,宇宙永恒的深切体悟在后代诗歌中比比皆是,同学们能想到哪些诗句教师激疑发问:

鲁迅曾评价曹操“是个很有本事的人,至少是个英雄。

”曹操这样的人物怎么可能慨叹人生短暂,想要及时行乐,借酒消愁呢

8.教师总结:

这段文字中有两个意象——酒和朝露。

“朝露”是汉魏晋诗歌中常常使用的意象,曹植就有诗云:

“天地无终极,人命苦朝露。

”朝露象征时光短暂。

“酒”的意象在古典诗歌中最为常见,例如:

李白的“抽刀断水水更流,举杯消愁愁更愁。

”杜甫晚年穷困潦倒,吃饭都成问题了,却还感叹自己“艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯”!

可见,借杯中物来消解胸中块垒一直是中国知识分子主流的精神交游方式。

作为深谙中国知识分子心结的文人和政客,曹操开篇这千古一叹定会引起知识分子在人生经验上的共识,触动文人内心深处那最柔软的地方。

看似消极感叹,实则变相提醒知识分子们“及时当勉励,岁月不待人。

”正是因为生命短暂,所以才要更加珍惜,好好利用这短暂的生命,干出一番经天纬地的大事业。

所以下文很自然地便有了人才难求和功业未就的忧思慨叹。

这里提醒大家品味诗歌一定要在全面理解后整体把握诗歌的情感基调。

本诗开篇看似消沉,实则意味深长。

纵观全诗,感情基调应该是慷慨豪迈的。

所以我们看这一层,诗人所要表达的情感就是对人生短促的感慨。

表达了诗人奋发进取,不懈追求的理想。

“对酒当歌”,猛一看很象是《古诗十九首》中的消极调子,而其实大不相同。

这里讲“人生几何”,不是叫人“及时行乐”,而是要及时地建功立业。

又从表面上看,曹操是在抒个人之情,发愁时间过得太快,恐怕来不及有所作为。

实际上却是在巧妙提醒广大贤士:

人生就象“朝露”那样易于消失,贤士应该珍惜时间,及时施展才华。

在这四句诗中,诗人主要的情感特征就是一个“愁”字,“愁”到需要用酒来消解的地步。

“愁”这种感情本身是无法评价的,能够评价的只是这种情感的客观内容,也就是为什么而“愁”。

由于自私、颓废的缘故而愁,那么,这愁就是一种消极的感情;反之,为着某种有进步意义的追求而愁,那就是一种积极的情感。

放到具体的历史背景中看,曹操为了实现统一中国的雄心壮志而苦苦追求。

这个“愁”是追求中的痛苦,是远大理想还没有实现时所产生的烦恼,是一种积极的情感。

第二层:

青青子衿,悠悠我心。

但为君故,沉吟至今。

呦呦鹿鸣,食野之苹。

我有嘉宾,鼓瑟吹笙。

1.请学生翻译文意,对个别字词进行提问。

(那穿着青领(周代学士的服装)的人才哟,你们令我朝夕思慕。

正是因为你们的缘故,我一直低唱着《子衿》歌。

阳光下鹿群呦呦欢鸣,悠然自得啃食在绿坡。

一旦四方贤才光临舍下,我将奏瑟吹笙宴请宾客。

青衿:

周代学子的服装,这里指代贤才;但:

只;呦呦:

鹿的鸣叫声;苹:

艾蒿)

2.怎样理解“青青子衿,悠悠我心”运用了什么手法

青青子衿,悠悠我心。

这个引用了诗经里的一句情诗,原句是:

青青子衿,悠悠我心,纵我不往,子宁不嗣音说的是看到情人穿着青色的衣衿,非常好看,让我非常怀念,纵然我没有去你那里,难道你就不能和我保持联系其实这句诗契合了曹操的心境,他把诗经里的情人比作贤才,但他只引用了前半句,事实上他暗示了后半句话,纵然我没有去你那,你就不能主动来和我联系吗就是暗示贤才赶紧来投奔自己,这个请大家要搞清楚了。

曹操事实上不可能一个一个地去找那些“贤才”,所以他便用这种含蓄的方法来提醒他们:

“就算我没有去找你们,你们为什么不主动来投奔我呢”由这一层含而不露的意思可以看出,他那“求才”的苦心。

用典

3.为何沉吟至今君是谁

曹操曾经四下求贤令,《短歌行》实际上是一首“诗的求贤令”,却比任何政治求贤令更有号召力,因为曹操用他高妙的文学技巧使刻板的政令带上了感人的人文力量,而这感人力量正是缘于曹操深厚的文学功底。

这是此句妙处其一,另一妙处即“但”字的使用,一个“但”字让每个知识分子都有理由把自己想象成那个曹操“辗转反侧”“寤寐思服”的“君”,每个看到此诗的贤才好象都听到了曹操在对自己说“你很重要”。

这提醒我们解读诗歌一定要注意抓关键词。

4.以下四句引用了谁的诗句主要写了什么

紧接着他又引用《诗经•小雅•鹿鸣》中的四句,描写宾主欢宴的情景,意思是说只要你们到我这里来,我是一定会待以“嘉宾”之礼的,我们是能够欢快融洽地相处并合作的。

引用了诗经宴请宾客诗,那他和曹操的情感是怎样联系在一起的呢这是曹操对贤才们的礼遇,他向他们保证,如果她们来投奔我,我一定会以礼相待,在这里曹操担心的是什么,对,担心贤才不来,所以连接上一层,曹操除了担忧人生苦短外,他更担忧的还有贤才不得。

“呦呦鹿鸣,食野之苹。

我有嘉宾,鼓瑟吹笙。

”(选自《诗经·小雅·鹿鸣》)本是宴请宾客的诗,这里表达对贤才的渴慕。

5.总结

这八句仍然没有明确地说出“求才”二字,因为曹操所写的是诗,所以用了典故来作比喻,这就是“婉而多讽”的表现方法。

同时,“但为君故”这个“君”字,在曹操的诗中也具有典型意义。

本来在《诗经》中,这“君”只是指一个具体的人;而在这里则具有了广泛的意义:

在当时凡是读到曹操此诗的“贤士”,都可以自认为他就是曹操为之沈吟《子衿》一诗的思念对象。

正因为这样,此诗流传开去,才会起到巨大的社会作用。

第三层:

明明如月,何时可掇

忧从中来,不可断绝。

越陌度阡,枉用相存。

1.请学生翻译文意,对个别字词进行提问。

(当空悬挂的皓月哟,你运转着,永不停止;我久蓄于怀的忧愁哟,突然喷涌而出汇成长河。

远方宾客踏着田间小路,一个个屈驾前来探望我。

彼此久别重逢谈心宴饮,争着将往日的情谊诉说。

掇:

duo,拾取,chuo,通“辍”,停止。

陌:

东西方向的小道;阡:

南北方向的小道;枉:

枉驾,屈就;存:

问候,探望;契阔:

合,别,合成为聚散;枉用相存:

这是介词后置的方式。

现在的用法是“用枉相存”。

“用”(以)“枉”(屈尊的方式)去“相存”(问候、探望)。

提醒学生:

翻译时大家要想把意思表达清楚完整,必须加入很多连缀成分,这充分体现了诗歌的跳跃性。

比兴手法,淋漓尽致地表达了真诚的忧思和呼唤。

关键词“枉”字非常重要,表达了对贤才的真挚与尊重。

2.怎样理解明明如月运用了什么修辞

何时可掇。

我们注意这个掇字,书上有注解,大家一起来看,它有两个读音,两个读音是不一样的意思,

念chuo的时候,是停止义,那么整句应该怎么翻译,皓月当空,运转着永不停止,而我的求贤之心也不会停止;由眼前的月亮起兴,声明自己仍在为求贤发愁。

但是念duo的时候译为拾取,意思又不太一样,它直接将明月喻为人才,不知什么时候才能招揽过来,寄托了贤才不得的忧闷之心。

两种解释都合理,都抒发了他对贤才的思念,想要招揽贤才的心情。

3.“忧从中来,不可断绝”为何而忧

这种忧虑,这种求贤不得的担忧,从内心抒发出来,绵延不断。

他的这种忧是不断持续下来的。

4.“越陌度阡,枉用相存,契阔谈宴,心念旧恩。

”应该怎么解释这一句表达什么情感

曹操希望贤才们能够跨越乡间小路,一个个屈驾前来探望我,彼此像是久别重逢的好友,谈心宴饮,诉说往日的情谊。

曹操想象着这些美好的场景,同样也是表达对贤才的渴求。

5.事实上曹操手下已经是有不少贤才,那他还在忧虑不得贤才,还在不断招纳贤才又是为什么呢

曹操不断招纳人才,其实是因为他还有一个大志:

实现统一中原的愿望,他需要更多的人才帮助他完成大业,他之所以怕贤才不至,正是因为他还有更伟大的功业未完成。

所以他还有一个最根本的忧虑:

功业未就。

功业未就就是对求贤不得而忧的一个升华,这个深化就是为了完成功业,贤士来多少我都不会感到满足。

6.总结

这八句是对以上十六句的强调和照应。

以上十六句主要讲了两个意思,即为求贤而愁,又表示要待贤以礼。

倘若借用音乐来作比,这可以说是全诗中的两个“主题旋律”,而“明明如月”八句就是这两个“主题旋律”的复现和变奏。

前四句又在讲忧愁,是照应第一个八句;后四句讲“贤才”到来,是照应第二个八句。

表面看来,意思上是与前十六句重复的,但实际上由于“主题旋律”的复现和变奏,因此使全诗更有抑扬低昂、反复咏叹之致,加强了抒情的浓度。

再从表达诗的文学主题来看,这八句也不是简单重复,而是含有深意的。

那就是说“贤才”已经来了不少,我们也合作得很融洽;然而我并不满足,我仍在为求贤而发愁,希望有更多的“贤才”到来。

天上的明月常在运行,不会停止(“掇”通“辍”,“晋乐所奏”的《短歌行》正作“辍”,即停止的意思;高中课本中“掇”的解释为:

拾取,采取。

何时可掇:

什么时候可以摘取呢);同样,我的求贤之思也是不会断绝的。

说这种话又是用心周到的表现,因为曹操不断在延揽人才,那么后来者会不会顾虑“人满为患”呢所以曹操在这里进一步表示,他的求贤之心就象明月常行那样不会终止,人们也就不必要有什么顾虑,早来晚来都一样会受到优待。

关于这一点作者在下文还要有更加明确的表示,这里不过是承上启下,起到过渡与衬垫的作用。

第四层:

月明星稀,乌鹊南飞。

绕树三匝,何枝可依

山不厌高,水不厌深。

周公吐哺,天下归心。

1.请学生翻译文意,对个别字词进行提问。

(明月升起,星星闪烁,一群寻巢乌鹊向南飞去。

绕树飞了几周却没敛翅,哪里才有它们栖身之所高山不辞土石才见巍峨,大海不弃涓流才见壮阔。

只有像周公那样见到贤才,吐出口中正在咀嚼的食物礼待才能使天下人心都归向我。

依:

依靠)

2.在介绍写作背景的时候,说到曹操是在畅饮之时看到乌鹊往南飞,那么这个乌鹊南飞就真的只是单单乌鹊南飞吗,还有什么含义在里面

这句话以生动的乌鹊南飞的形象比喻当时贤士四处奔走,是想对贤士说,你们不要再犹豫,投奔我来,流露出诗人唯恐贤者不来归附的焦虑。

劝诫贤才择枝而栖,投奔自己。

“月明”四句既是准确而形象的写景笔墨,同时也有比喻的深意。

清人沈德潜在《古诗源》中说:

“月明星稀四句,喻客子无所依托。

”这说明他看出了这四句是比喻,但光说“客子”未免空泛;实际上这是指那些犹豫不定的人才,他们在三国鼎立的局面下一时无所适从。

所以曹操以乌鹊绕树、“何枝可依”的情景来启发他们,不要三心二意,要善于择枝而栖,赶紧到自己这一边来。

这四句诗生动刻画了那些犹豫旁徨者的处境与心情,然而作者不仅丝毫未加指责,反而在浓郁的诗意中透露着对这一些人的关心和同情。

这恰恰说明曹操很会做思想工作,完全是以通情达理的姿态来吸引和争取人才。

而象这样一种情味,也是充分发挥了诗歌所特有的感染作用。

“月明星稀,乌鹊南飞。

绕树三匝,何枝可依”曹操真的喝醉了吗,怎么想摘月亮啊提示:

乌鹊即乌鸦,此处以良禽择木而栖喻贤才择主而侍。

3.分析后四句

最后四句画龙点睛,明明白白地披肝沥胆,希望人才都来归我,确切地点明了本诗的主题。

“周公吐哺”的典故出于《韩诗外传》,据说周公自言:

“吾文王之子,武王之弟,成王之叔父也;又相天下,吾于天下亦不轻矣。

然一沐三握发,一饭三吐哺,犹恐失天下之士。

”周公为了接待天下之士,有时洗一次头,吃一顿饭,都曾中断数次,这种传说当然是太夸张了。

不过这个典故用在这里却是突出地表现了作者求贤若渴的心情。

“山不厌高,海不厌深”二句也是通过比喻极有说服力地表现了人才越多越好,决不会有“人满之患”。

借用了《管仲•行解》中陈沆说:

“鸟则择木,木岂能择鸟天下三分,士不北走,则南驰耳。

分奔蜀吴,栖皇未定,若非吐哺折节,何以来之山不厌土,故能成其高;海不厌水,故能成其深;王者不厌士,故天下归心。

”(亦见《诗比兴笺》)这些话是很有助于说明本诗的背景、主题以及最后各句之意的。

“山不厌高,水不厌深。

”借用《管子•形势解》之语,比喻自己能像山一样不厌其多容纳土壤,像水一样不厌其大而容纳众水,表明要宽宏大量,广纳人才。

想要建功立业就不怕人满为患。

引用“周公吐哺”的典故,作者以周公自比反复倾诉了求贤若渴的迫切心情,对天下贤士的重视,表明了为完成统一大业而不遗余力的真诚态度。

“山不厌高,海不厌深。

”引用前人名句,这里曹操向贤才们表达了诚心和自己的广阔胸襟,这句话等于曹操拍着胸脯向人才保证:

我就是高山我就是大海,请放心我一定不会“才”满为患,快来投奔我吧,让我们一起来干大事吧。

“周公吐哺,天下归心。

”这里使用了《韩诗外传》里的典故,相传周公自言:

“吾文王之子,武王之弟,成王之叔父也,又相天下,吾于天下亦不轻矣!

然一沐三握发,一饭三吐哺,犹恐失天下之士。

”这里曹操既是以周公自比,也是以周公自励。

但不管哪种,结果都是“天下归心”。

曹操最终的梦想是要一统天下,万民归心,这就等于为天下贤士勾勒了一幅砰然心动的蓝图。

“修身、齐家、治国、平天下”是中国古代知识分子真正的人生目标,作为领导者曹操在这一点上和人才们形成了伟大的共识。

表达了作者求贤若渴、礼贤下士的心情。

“周公吐哺”的典故出于《韩诗外传》,据说周公自言:

“吾文王之子,武王之弟,成王之叔父也;又相天下,吾于天下亦不轻矣。

然一沐三握发,一饭三吐哺,犹恐失天下之士。

”周公为了接待天下之士,有时洗一次头,吃一顿饭,都曾中断数次,这种传说当然是太夸张了。

不过这个典故用在这里却能突出地表现作者求贤若渴的心情。

“山不厌高,海不厌深”二句也是通过比喻极有说服力地表现了人才多多益善。

品味鉴赏

1.明确“忧”和“求贤”的思想情感内涵。

(1)提问:

你以为在本诗第一段中曹操表达了怎样的感情呢(忧)从哪个句子可以看出呢忧的是什么呢(人生苦短)(板书:

对酒当歌,忧的是人生苦短)

(2)、那么从本诗后三段来看,作者表达的是什么样的感情呢(求贤)从哪些句子可以看出呢作者为了什么而“求贤”呢(求贤才为己用,实现统一天下的宏伟壮志)

(板书:

求贤若渴,求的是一统天下)

2.解决“忧”和“求贤”的统一问题:

既然曹操那么“忧”,又深知“人生苦短”,为什么没有真的“唯有杜康”了呢,还要那么辛苦地“但为君故,沉吟至今”,还要去“明明如月,何时可掇”呢,还要去“忧从中来,不可断绝”呢,还要去“周公吐哺”呢要做什么“统一大业”呢岂不很苦吗因为世上多的是“享用人生”的人,多的是庸庸碌碌但较安逸的人。

(曹操何许人也)

要求学生讲讲自己所知道的曹操。

(可以是对曹操的评价,也可以是曹操的人生态度,也可以是你知道的曹操的一些故事)

结论:

曹操乃世之英雄,《短歌行》乃英雄之慷慨悲歌。

(板书:

英雄之慷慨悲歌)

3.这首诗的艺术特色有哪些

1、巧用典故。

典故是诗文中经常引用的、有来历出处且为人们所公认的故事或诗词。

诗中使用典故叫“用典”。

用典的好处在于能用极精简的语言表达丰富的意思。

具体到诗歌,用典一方面可以丰富诗歌的内容,强化诗歌的内涵;另一方面可以委婉地表达诗人的思想感情,耐人寻味。

“青青子衿”——《诗经•郑风•子衿》

比喻渴慕贤才。

本意是传达恋爱中的女子对情人爱怨和期盼的心情。

这里诗人化用诗意,比喻热烈期待贤士的到来。

古朴深