大黄酸锌配合物的合成表征及生物活性研究.docx

《大黄酸锌配合物的合成表征及生物活性研究.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《大黄酸锌配合物的合成表征及生物活性研究.docx(12页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

大黄酸锌配合物的合成表征及生物活性研究

大黄酸锌配合物的合成、表征及生物活性研究

黄超锋陈燕熊伟胡欣怡

(石河子大学化学化工学院化学系新疆石河子市北四路832000)

摘要本文通过单因素和正交试验,系统研究了大黄酸与锌离子发生配位反应的影响因素;采用荧光猝灭光谱、同步荧光光谱、紫外光谱和圆二色光谱,研究了大黄酸锌配合物(rhein-Zn)与牛血清白蛋白(BSA)之间的相互作用,。

结果表明:

大黄酸锌配合物合成的最佳条件为pH9.0,反应温度30℃,反应时间80min。

最佳条件验证实验最大产率为87.3%,采用红外光谱对配合物进行了表征;rhein-Zn能显著猝灭BSA的内源荧光并以静态猝灭为主;Rhein-Zn与BSA结合常数分别为1.3×107(22℃)、1.6×106(27℃)和1.0×105L/mol(36℃),根据热力学参数判断rhein-Zn与BSA之间的作用力主要为范德华力、氢键;依据Förster的偶极-偶极非辐射能量转移理论,计算出rhein-Zn与BSA之间的结合距离为3.20nm;同步荧光光谱和圆二色光谱研究表明rhein-Zn能够使BSA构象发生变化。

关键词大黄酸;锌;配合物;牛血清白蛋白;荧光光谱;紫外光谱;圆二色光谱

1引言

研究以中药小分子为配体的配位反应是开发新药的一条重要途

径。

研究以中药小分子为配体的配合物生物活性是开发新药的一条重要途径。

然而在目前有机活性成分金属配合物的研究中,研究对象主要集中在黄酮类化合物,对生物碱、香豆素和醌类化合物的研究也有一些,如槲皮素与金属离子形成的配合物,生物活性和药理作用明显增强;芦丁与Cu2+、Zn2+配合物研究表明:

芦丁对癌细胞无杀伤作用,形成配合物后,杀伤作用却很强;黄芩苷锌的抗炎、抗变态反应均强于黄芩苷;桑色素配合物抗菌活性、抗肿瘤活性增强等。

但是对于大黄酸蒽醌类有机活性物质与金属微量元素配合物的合成、表征、生物活性等研究报道国内外鲜见。

大黄酸属单蒽核类1,8-二羟基蒽醌衍生物,是中药大黄、何首乌、虎杖等多种中药的主要活性成分之一,具有降脂减肥、抑菌、通便排毒、保肝抗纤维化、抗炎、抗肿瘤等多种生物活性及药理作用,并且在治疗骨关节炎、糖尿病、肾病等疾病及协同抗肿瘤方面表现突出而成为热门课题之一[1~4]。

但是大黄酸几乎不溶于水,极大影响了大黄酸在生物体内的利用度。

由于大黄酸分子具有较高的超离域度,完整的大π键共轭体系,强配位能力的氧原子及利于配合物形成的合适的空间构型,可作为金属离子良好的螯合配体。

锌作为人体必需的微量元素,不仅参与DNA聚合酶、RNA合成酶和超氧化物岐化酶等多种酶的组成,它还参与基因复制、转录及蛋白质的合成[5]。

本文采用单因素与正交实验的方法,以大黄酸锌产率为考察指标,对影响大黄酸锌配位反应发生的因素进行了研究,并用红外光谱进行了表征。

根据中药有机成分与微量元素结合后往往会提高其生物活性或产生新的生物活性的理论,考虑到锌是人体内一种必需的微量元素,是机体内蛋白质和酶的重要组成部分,在人体的新陈代谢过程中起着重要的作用。

将大黄酸与锌通过配位反应,首次合成了rhein-Zn配合物,组成为Zn(rhein)2·2H2O(rhein失去1-OH中质子)。

在模拟生理条件下,采用荧光光谱法研究了rhein-Zn与BSA的作用机理,获得了rhein-Zn与BSA相互作用的结合常数、结合位点及结合距离,根据热力学参数,确定了作用力类型,并用同步荧光光谱和圆二色光谱技术考察了rhein-Zn对BSA构象的影响。

2实验部分

2.1仪器与试剂

EMS-8B控温定时数显磁力搅拌器(天津市欧诺仪器仪表有限公司);Avater-360傅立叶红外光谱仪(美国Nicolet公司,KBr压片);SHZ-D(Ⅲ)循环水式真空泵(巩义市英峪予华仪器厂);pHS-3C型酸度计(上海精密科学仪器有限公司);DZF-6020真空干燥箱(上海一恒科技有限公司)。

日立F-4500荧光分光光度计(日本Hitachi公司),UV-2401PC型紫外-可见分光光度计(日本岛津公司),OlisDSM1000圆二色谱仪(美国)。

大黄酸(陕西慧科植物开发有限公司,纯度大于98%),Zn(Ac)2、ZnSO4、Zn(NO3)2、NaOH,无水乙醇等均为国产分析纯试剂。

牛血清白蛋白(BSA,Amresco,分子量65000)1.0×10-4mol/L储备液,置于4℃冰箱保存,大黄酸锌配合物(rhein-Zn)用无水甲醇配成1.0×10-4mol/L储备液,配制10mmol/LTris-HCl缓冲液(pH=7.38,含0.1mol/LNaCl),所用其他试剂均为分析纯,水为去离子二次蒸馏水。

2.2实验方法

2.2.1大黄酸锌配合物的合成方法

大黄酸-乙醇溶液→滴加锌盐的乙醇溶液→调节pH值→回流搅拌

→冷却、抽滤→洗涤→真空干燥→大黄酸-锌配合物。

2.2.1.1单因素试验

主要考察锌盐种类、反应时间、反应温度、反应pH值对配合物产率的影响。

2.2.1.2正交试验

在单因素试验基础上,以产率为指标,以反应时间、反应温度、反应pH值为考察的因素,采用L9(33)表进行正交试验,优化合成最佳条件。

按照正交试验确定的最佳反应条件进行验证实验,计算产率。

对合成的配合物产品进行红外光谱检测。

表1正交试验因素与水平

水平

因素

A反应pH值

B反应温度

C时间(min)

1

2

3

8.0

8.5

9.0

20

30

40

80

90

100

2.2.2将一定量的BSA与rhein-Zn配合物溶液依次加入到10mL容量瓶中,用pH7.38的缓冲液稀释至刻度,混匀后实验温度下水浴恒温3h。

在激发波长为283nm,激发和发射狭缝均为5nm的条件下,测定上述样品在300~500nm的荧光猝灭光谱、同步荧光光谱。

以相应的BSA溶液为参比,测定紫外吸收光谱。

于室温下测定200~350nm波长范围内BSA与rhein-Zn作用前后的CD光谱。

每个圆二色光谱都是三次扫描的平均值。

3结果与讨论

3.1单因素试验结果与讨论

3.1.1不同种类的锌盐对配位反应的影响

分别将0.5mol/LZn(Ac)2、ZnSO4和Zn(NO3)2的乙醇溶液滴加到0.5mol/L大黄酸乙醇溶液中,调节pH值为9.0,在室温条件下反应80min。

产率分别为79.3%,63.7%,43.9%。

由于在相同条件下大黄酸与Zn(Ac)2反应所得产率最高,故选择Zn(Ac)2进行配位反应。

3.1.2反应pH值对产率的影响

大黄酸在碱性条件下易与锌离子发生配位反应产生配合物,因此选取pH7~10,在大黄酸与Zn(Ac)2以摩尔比为2:

1混合,反应温度30℃和反应时间80min条件下进行试验。

结果表明,随pH值的增大,配合物的产率也逐渐增大,并在pH9.0时达最大。

当pH10.0时配合物产率明显下降,可能是锌离子发生部分沉淀,同时发现沉淀物的颜色发生明显变化,推测大黄酸锌配合物的结构已有部分发生变化。

3.1.3反应时间对产率的影响

大黄酸与Zn(Ac)2以摩尔比为2:

1混合,调节pH9.0,30℃反应不同时间。

实验结果表明,时间为80min时配合物产率最高,在80min后反应趋于稳定,产率变化不大,可以认为在该反应条件下80min是最佳时间。

3.1.4反应温度对产率的影响

温度升高可加速反应,但在碱性条件下温度过高会使大黄酸结构发生变化,影响大黄酸的配位能力。

选择温度范围20~70℃,在摩尔比2:

1,pH值9.0和反应时间80min条件下试验,结果表明30℃时配合物产率最高。

3.1.5正交试验结果与分析

正交试验结果见表2,正交试验方差分析见表3。

由表2极差R的大小可知,各因素对配位反应影响的大小为A﹥B﹥C,即反应的pH值为最重要的因素,其次是反应温度,最后是反应时间。

分析结果表明最佳合成条件为A3B2C1,即反应pH值为9.0,反应时间80min,反应温度为30℃。

由方差分析表3可知,反应pH值,反应温度、反应时间对产率均有影响,其中pH值(F比>F临界值)为影响合成产率显著因素,反应温度和时间为次要因素。

按照上述最佳合成条件重复实验,平均产率为87.3%。

表2合成反应正交试验结果表

因素

试验号

A反应pH值

B反应温度(℃)

C反应时间(min)

产率(%)

1

1(8.0)

1(30)

1(80)

63.04

2

1

2(40)

2(90)

61.80

3

1

3(50)

3(100)

50.70

4

2(8.5)

1

2

69.54

5

2

2

3

75.85

6

2

3

1

62.51

7

3(9.0)

1

3

82.80

8

3

2

1

85.23

9

3

3

2

78.66

K1

58.51

71.79

70.26

K2

69.30

74.29

70.00

K3

82.23

63.69

69.78

R

23.72

10.33

0.48

表3正交试验方差分析表

方差来源

偏差平方和

自由度

F比

F临界值

显著性

A

846.02

2

29.54

19.00

*

B

174.51

2

6.09

19.00

C

0.342

2

0.012

19.00

误差

28.64

2

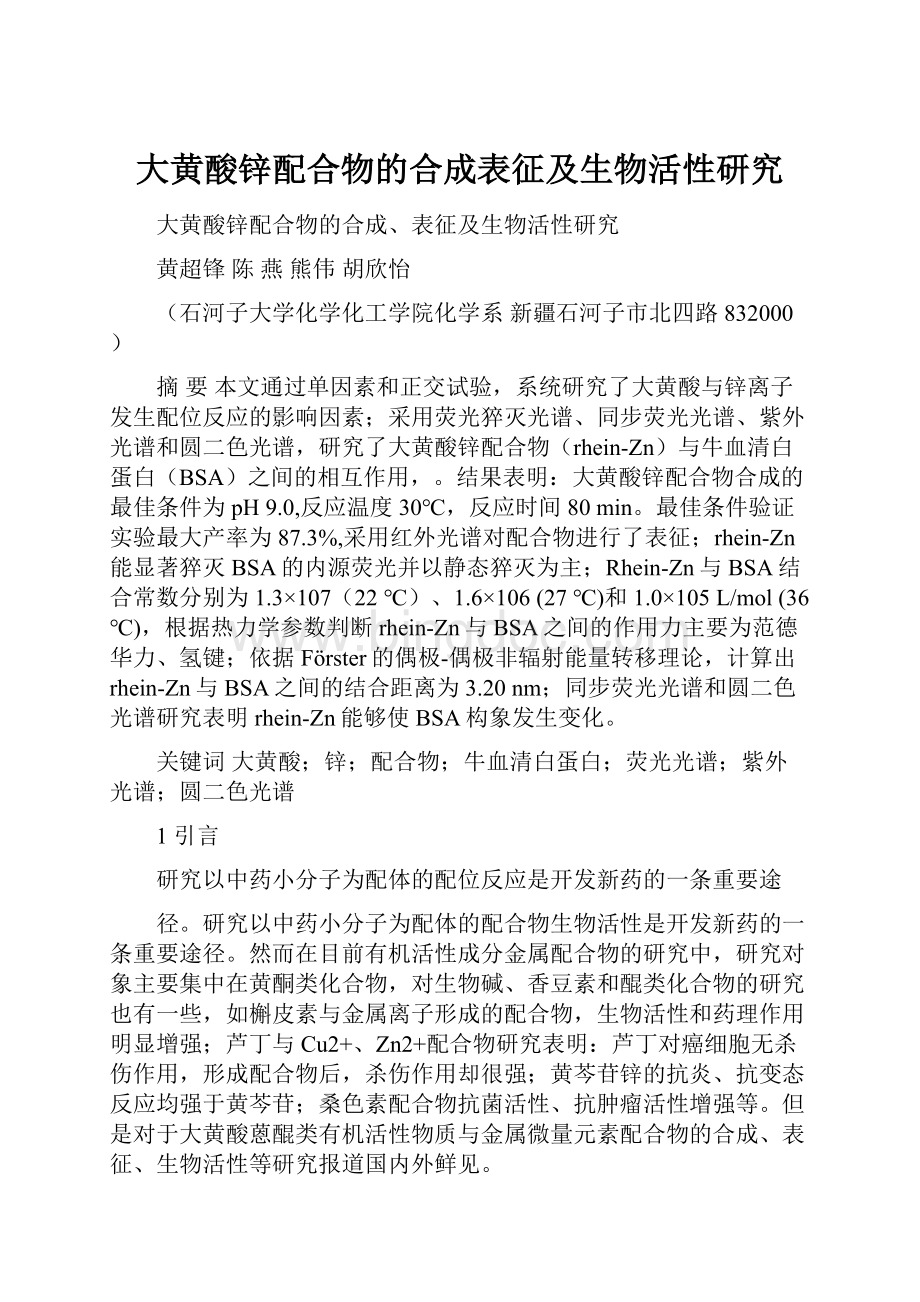

图1大黄酸及大黄酸锌配合物的红外光谱

1-大黄酸;2-大黄酸锌配合物

比较大黄酸与大黄酸锌配合物的红外光谱(见图1)发现,形成配合物后的红外光谱吸收峰的位置和峰数都发生变化,表明大黄酸与锌确实形成了配合物。

3.2Rhein-Zn配合物对BSA荧光的猝灭

图1表明,随rhein-Zn浓度的增加,BSA峰位及峰形基本保持不变。

说明rhein-Zn与BSA之间发生了相互作用,由480nm处出现的等发射点,推测rhein-Zn配合物与BSA可能形成了新的复合物。

图1大黄酸锌对牛血清白蛋白荧光光谱的影响

Fig.1Effectofrhein-ZnonfluorescencespectraofBSA

CBSA=3.0×10-6mol/L;曲线从1到10(curvesfrom1to10),Crhein-Zn=0.0、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、6.0、8.0、10.0×10-6mol/L。

为探讨rhein-Zn配合物对BSA的荧光猝灭机制,先采用Stern-Volmer方程[5]:

F0/F=1+Kqτ0[Q]=1+Ksv[Q]处理,生物大分子的平均寿命τ0约为10-8s[6]。

分别测定不同温度下BSA与rhein-Zn作用的荧光光谱,根据Stern-Volmer方程以F0/F对[Q]作图。

由图计算出22,27,36℃时Ksv分别为8.65×105、7.9×105和5.5×105L/mol。

结果表明随温度的升高,BSA的猝灭曲线斜率降低。

由Ksv=Kq×τ0得出Kq分别8.65×1013、7.9×1013和5.5×1013L/mol,远大于各类猝灭剂对生物大分子的最大扩散猝灭常数2.0×1010L/(mol·S)[7],故可初步证明药物与BSA的结合过程为静态猝灭过程。

分别扫描了Zn2+、rhein-Zn与BSA相互作用的紫外吸收光谱。

从图2可以观察到,rhein-Zn在紫外区的吸收峰,随BSA浓度的增加而递减且发生明显的红移,说明BSA与rhein-Zn有显著的相互作用,形成了基态复合物。

紫外吸收光谱的变化进一步验证了rhein-Zn对BSA的猝灭作用为静态猝灭。

锌离子的存在对BSA的吸收光谱没有影响。

图2大黄酸锌-牛血清白蛋白体系的紫外吸收光谱

Fig.2UltravioletabsorptionspectraofBSA-rhein-Znsystem

Crhein-Zn=1.0×10-6mol/L;曲线从1到10(curvesfrom1to10),CBSA=0.0、1.0、2.0、3.0、4.0、5.0、8.0、9.0、10.0×10-6mol/L。

3.2.1Rhein-Zn与BSA表观结合常数和结合位点数

对于静态猝灭过程,荧光强度与猝灭剂的关系可用双对数方程:

lg[(F0-F)/F]=lgK+nlg[Q]进行描述[8],以lg[(F0-F)/F]对lg[Q]作图可得一直线,由直线斜率和截距求得22、27和36℃时rhein-Zn与BSA的结合常数分别为1.3×107、1.6×106和1.0×105L/mol,结合位点数n分别为1.2、1.1和1.0,从而推测rhein-Zn与BSA二者以1:

1结合。

3.2.2Rhein-Zn与BSA的结合距离

由rhein-Zn紫外吸收光谱和BSA的荧光光谱的重叠谱图,根据Förster[9]的偶极-偶极非辐射能量转移理论,采用矩形分割法,可以求出22℃时rhein-Zn与BSA摩尔浓度比为1:

1时的重叠积分J=2.94×10-14cm3·L/mol临界距离R0=2.93nm,能量转移效率E=0.375,r=3.20nm,r<7nm表明两者之间发生了非辐射能量转移。

3.2.3Rhein-Zn与BSA之间作用力类型的确定

当温度变化不大时,rhein-Zn与BSA结合的焓变ΔH可以看作常数,根据热力学参数之间的关系,求得rhein-Zn与BSA结合反应的热力学参数,结果见表1。

ΔH<0,ΔS<0表明rhein-Zn对BSA的作用力主要是范德华力、氢键[10]。

ΔG<0,表明rhein-Zn与BSA的作用过程是一个Gibbs自由能降低的自发过程。

表1大黄酸锌-牛血清白蛋白结合过程的热力学参数

Table1Thermodynamicparametersofrhein-Zn-BSAbindingprocedure

温度

T/℃

焓

ΔH/(KJ·mol-1)

自由能

ΔG/(KJ·mol-1)

熵

ΔS/(J·mol-1·K-1)

22

-211.9

-40.25

-581.9

27

-211.9

-35.93

-586.6

36

-211.9

-29.56

-595.9

3.2.4同步荧光光谱

Δλ=15nm和Δλ=60nm同步荧光光谱分别显示蛋白质酪氨酸和色氨酸残基的光谱特征。

由图3显示,rhein-Zn的加入使BSA的荧光发射峰逐渐降低,酪氨酸残基的最大荧光发射波长基本保持不变,而色氨酸残基的最大荧光发射波长略微红移,表明rhein-Zn的加入导致BSA的构象发生变化,色氨酸残基所处环境的疏水性降低,BSA内部的疏水结构有所瓦解,肽链的伸展程度增加[11].

图3大黄酸锌-牛血清白蛋白同步荧光光谱

Fig.3SynchronousfluorescencespectraofBSA-rhein-Zn

(A)Δλ=15nm;(B)Δλ=60nm;

CBSA=3.0×10-6mol·L-1;曲线从1到10(curvesfrom1to9),Crhein-Zn=0.0、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、6.0、8.0×10-6mol/L。

3.2.5圆二色光谱

蛋白质的各级二级结构在远紫外圆二色谱(178-250nm)区域存在特征峰。

测量BSA与Rhein-Zn作用前后的CD图谱,可以通过观察其CD图谱变化了解其结构的变化。

从图4可以看出BSA分子典型的α螺旋给出209nm和222nm左右两个负槽,β折叠给出215nm负槽.随着rhein-Zn浓度的增加引起CD谱强度和位置的显著改变,表明此配合物明显地改变BSA的二级结构[12]。

图4大黄酸锌对牛血清白蛋白圆二色光谱的影响

Fig.4Effectofrhein-ZnontheCDspectraofBSAsolution

a.CBSA=1.0×10-6mol/L;b.CBSA=Crhein-Zn=1.0×10-6mol/L;c.CBSA(1.0×10-6mol/L)+Crhein-Zn(2.0×10-6mol/L)

4结论

通过单因素和正交试验对大黄酸与锌离子的配位反应进行了系统研究。

优化了大黄酸与锌离子配位反应的条件,实验结果表明,在反应pH值9.0,反应温度30℃,反应时间80min条件下,配合物产率较大。

采用红外光谱对配合物进行了表征;rhein-Zn对BSA内源荧光具有较强猝灭作用,此猝灭过程是由于形成复合物而引起的静态猝灭和非辐射能量转移,求得了rhein-Zn与BSA的结合常数、结合位点和热力学参数,得出了rhein-Zn与BSA之间作用力主要为范德华力、氢键;依据Förster的偶极-偶极非辐射能量转移理论,求出了rhein-Zn在BSA上结合位置,表明rhein-Zn的部分片段能够插入BSA分子内部形成复合物;用同步荧光光谱和圆二色光谱探讨了rhein-Zn对BSA构象的影响,结果表明rhein-Zn可以被蛋白质所储存和运输。

参考文献

[1]郭美姿,徐海荣,李孝生.大黄酸对小鼠急性肝损伤的影响[J].中医药研究,2002,l8

(1):

37-38.

[2]郭美姿,李孝生,沈鼎明等.大黄酸对大鼠肝纤维化形成的影响[J].中华肝脏病杂志,2003,ll

(1):

26—29.

[3]刘彦珠,罗国安.大黄素和大黄酸对平滑肌细胞增殖作用研究[J].生物物理学报,1998,l4

(2):

240-243.

[4]余佳,吴晓晴,孙海峰等.大黄酸及其衍生物的生物活性研究进展[J].药学与临床研究,2008,16

(2):

125-128.

[5]梅光泉,应惠芳.超氧化物岐化酶中微量元素的化学行为和生物功效[J].微量元素与健康研究,2003,20(5):

59-62.

[6]YIPinggui(易平贵),YUQingsen(俞庆森),ShangZhicai(商志才),ZongHanxing(宗汉兴).ActaPharm.Sinica(药学学报),2000,35(10):

774~777

[7]PyleAM,MoriiT,BartonKJ.Am.Chen.Soc.,1990,11:

9432~9434

[8]TamuraT,KosakaN,IshiwaJ,SatoT,NagaseH,ItoA.OsteoarthrCartilage,2001,9(3):

257~263

[9]HuangYunhong(黄云虹),ZhenYongsu(甄永苏).Actapharm.Sinica(药学学报),2001,36(5):

334~338

[10]ChengGuozheng(陈国珍),HuangXianzhi(黄贤智),XuJingou(许金钩),ZhenZhuzi(郑朱梓),WangZunben(王尊本).FluorescenceAnalysisMethod,2ndEd.(荧光分析法,第二版),Beijing(北京):

SciencePress(科学出版社),1990:

122

[11]LakowiczJR,WeberG..Biochem.,1973,12:

4161~4170

[12]KandagalPB,SeetharamappaJ,ShaikhSMT,ManjunathaDH.J.PhotochemPhotobiolA:

Chem.,2007,185:

239~244,

[13]TwineSM,GoreMG,MortonP,FishBC,LeeAG,EastJM.Arch.Biochem.Biophy,2003,(414):

83~90

[14]FőrsterT.Ann.Phys.,1948,2:

5~75

[15]HaqI.Arch.Biochem.Biophys.,2002,403:

1~15

[16]HUYan-Jun,LiWei,LIUYi,etal.Pharm.Biomed.Anal.,2005,39:

740~745

[17]SongYumin(宋玉民),WuJinxiu(吴锦绣).Chin.J.Inorg.Chem.(无机化学学报),2006,22(12):

2165~2172

StudyontheInteractionofZn(Ⅱ)ComplexofRheinwithBovineSerumAlbumin