地理必修一学习Word文档格式.docx

《地理必修一学习Word文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《地理必修一学习Word文档格式.docx(31页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

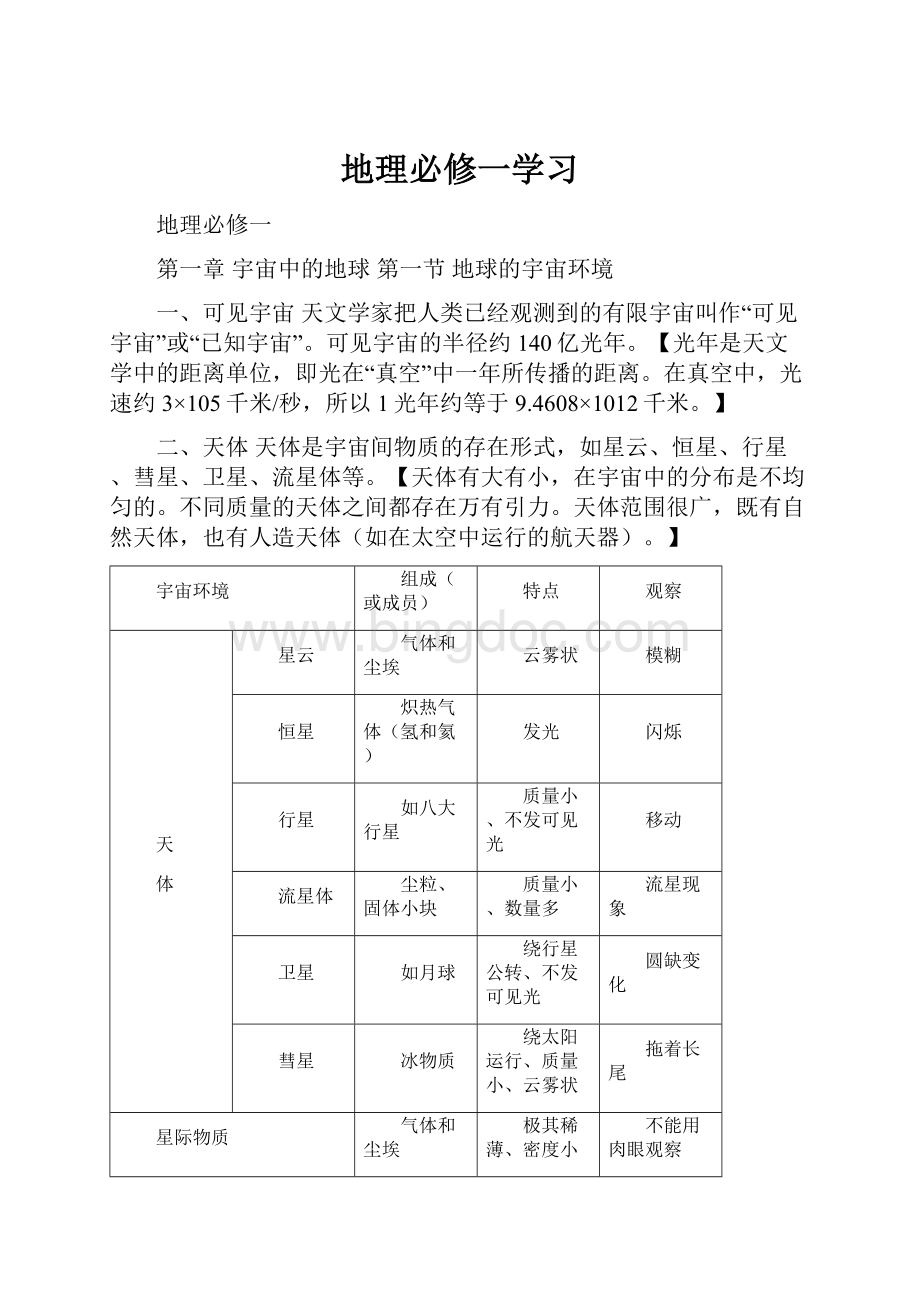

银河系及河外星系主要是由恒星等比较大的天体组成,恒星之间的距离以光年为最小单位。

(2)银河系:

我们地球所在的星系叫银河系。

是2000多亿颗恒星密集的天体系统,所有的恒星围绕共同的中心——银心旋转。

银河系中除了大量的恒星以外,还有很多由尘埃和气体等组成的云雾状天体,称为星云。

【银河系主体部分的直径约为8万光年。

(3)河外星系:

在银河系以外,与银河系同级别的恒星系统,称为河外星系。

它们都与银河系一样,包含着数十亿到数千亿颗恒星,直径从几千光年到几十万光年不等。

(4)总星系:

银河系和河外星系都是星系,所有的星系合在一起,构成了最大的天体系统,称为总星系。

它包括目前我们所知道的宇宙中所有的天体。

2.小尺度天体系统——太阳系和地月系

是指太阳系和太阳系以内的更小的天体系统。

(2)太阳系:

太阳系由太阳、围绕太阳运转的行星、矮行星,以及小行星、卫星、彗星、流星体和行星际物质等太阳系小天体组成。

太阳的质量约占整个太阳系质量的99.86%。

【行星包括八大行星和小行星两类,是围绕太阳运行的天体,质量和体积比太阳要小很多,不发出可见光。

(3)地月系:

地月系是指地球与其卫星月球组成的天体系统。

月球在围绕地球公转的同时,也在自转。

月球自转的方向和周期与其公转的方向和周期完全一样。

月球本身不发可见光,我们看到的月光是月球反射的太阳光。

【月球是距离地球最近的星球,与地球的平均距离约为38.4万千米(相当于日地距离的1/400)。

1969年7月,人类首次登上月球。

四、太阳系八大行星

1.运动特征2.结构特征

重要特点

类

地

行

星

水星

距离太阳最近;

偏心率较大

金星

距地球最近

地球

唯一有生命的行星;

平均密度最大

火星

有稀薄的大气,是人类探测的重点

巨

木星

体积和质量最大的行星;

自转周期最短

土星

有美丽的光环和众多的卫星;

平均密度最小

远日行星

天王星

有卫星和光环;

有大气层

海王星

表面有很厚的大气层;

有卫星和光环

(1)共面性:

八大行星绕日公转的

轨道面几乎在同一平面上。

(2)同向性:

方向相同。

(3)近圆性:

八大行星的公转轨道

同圆相当接近。

五、普通而特殊的行星——地球

1.普通性在太阳系的八大行星中,就外观和所处的位置而言,地球是一颗普通的行星。

2.特殊性由于地球具备了生命存在的基本条件:

充足的水分,恰到好处的大气厚度和大气成分。

适宜的太阳光照和温度范围等,在地球上产生了目前所知道的唯一的高级智慧生命——人类。

从这种意义上说,地球是宇宙中一颗特殊的行星。

六、地球具备生物生存和繁衍的条件

地球存在生命的条件

形成生命的原因

外部条件

太阳光照稳定

太阳从诞生至今没有明显的变化

运行轨道安全

地球附近的大、小行星各行其道,互不干扰

自身条件

有适宜的温度

日地距离适中,使地表平均气温为15℃左右

有适合生物

呼吸的大气

地球的体积和质量适中,吸引气体形成大气层,并经过漫长的演化形成以氮和氧为主的大气

有液态水

地球内部放射性元素衰变和原始地球体积收缩产生热量,不断产生水汽,并随地球内部的物质运动带到地表,形成原始海洋

七、人造地球卫星的发射与回收

对于卫星的发射与回收,发射基地和返回地的选择十分重要。

对于卫星发射基地的选择,主要考虑以下区位因素:

1.地形、地质因素:

选择地形平坦开阔、地质结构稳定的地区,要避开地层断裂带和地震区。

2.气象因素:

要选择气象条件好,晴天多,风速小的地方。

这是影响卫星发射基地选择的最重要因素。

3.人口密度:

要选择人烟稀少的地区,有建立禁区的可能。

4.自转速度:

尽量选择纬度较低的地区。

因为纬度越低,自转线速度越大。

就越有利于卫星的发射。

对于返回地的选择,一般多选在人烟稀少、地势平坦的草原地区,我国一般都选择内蒙古草原作为卫星或飞船的返回地。

八、天体的判断方法

1.看它是不是位于地球大气层之外的太空之中

2.看它是不是某天体的一部分,若不是天体的一部分,在宇宙中按自己的轨道运行就是天体,否则就不是天体。

九、月相及其变化

1.月相的概念:

月亮圆缺的各种形状叫做月相。

2.月相的成因:

(1)月球本身不发可见光也不透明,只反射太阳光而发亮。

(2)日、地、月三者位置的不断变化使月球视形状发生变化。

3.由于日、地、月三者的相对位置,随着月球绕地球向东运行而变化,就形成了新月→上弦月→满月→下弦月→新月的周期性更迭。

第一章宇宙中的地球第二节太阳对地球的影响

一、太阳辐射与地球

1.太阳辐射的概念:

太阳辐射是太阳以电磁波的形式向宇宙空间放射的能量。

【到达地球的太阳辐射约占太阳辐射总量的1/22亿。

☞我国太阳辐射能最丰富的地区是青藏高原。

☞太阳能量来源于太阳内部的核聚变反应,即4个氢原子核聚变为1个氦原子核,损耗质量,释放出大量的能量。

2.太阳辐射的波长范围:

在0.15—4微米。

分为可见光、红外光和紫外光三部分。

太阳辐射能主要集中在波长较短的可见光波段,约占总能量的50%。

【可见光中波长最长的是红色光,比红色光波长更长的位于红色光之外,称红外线;

可见光中波长最短的是紫色光,比紫色光波长更短的位于紫色光之外,称紫外线;

我们看得见的红色光、紫色光等都是可见光,而红外线和紫外线都是肉眼看不到的。

3.太阳辐射对地球的影响:

(1)太阳辐射经植物的生物化学作用,可以转化成有机物中的生物化学能(如煤炭资源是地质时期储存的太阳能)。

(2)太阳辐射是地球大气运动、水循环的主要能源。

(3)为人类提供源源不断的能源。

【太阳辐射维持着地表温度,促进地球上的水、大气和生物的活动和变化,决定了地理环境的基本特征。

☞煤、石油是由于地质历史时期大量动植物遗体被埋到地下,经漫长的地质作用而形成的。

简而言之,它们是由动植物体内积累的太阳辐射能转换而来的。

☞全球太阳辐射的分布:

①不同纬度分布:

由低纬向高纬递减②相同纬度分布:

由沿海向内陆递减;

夏季太阳辐射强于冬季。

二、影响太阳辐射的因素

因素

原因

纬度

纬度低,太阳高度角大,太阳辐射强;

纬度高,太阳高度角小,太阳辐射弱

天气

天气晴朗,阴天少日照时间长,太阳辐射强;

反之太阳辐射弱

地势

地势高,空气稀薄,大气对太阳辐射削弱作用小,日照强度大,太阳辐射强;

大气透明度

大气透明度好,尘埃杂质少,太阳辐射强;

☞太阳辐射能量转换示意图:

三、太阳活动与地球

1.太阳活动及其表现形式太阳活动是指太阳释放能量的不稳定性所导致的一些明显现象,如太阳黑子、耀斑、日珥和太阳风等。

这些现象分别出现在太阳外部的不同圈层。

太阳黑子出现于光球层,耀斑和日珥出现于色球层,太阳风出现于日冕层。

活动类型

位置

形态

活动特征

对地球的影响

黑子

光球层

黑色斑点

温度比光球层表面其他地方低

①黑子、耀斑增多→电磁波扰动地球大气层→无线短波通信受影响②射电爆发和高能粒子喷发→扰乱地球磁场→产生“磁暴”现象③太阳大气层抛出高能带电粒子→极地高空大气碰撞→产生“极光”④地震、水旱等自然灾害的发生与太阳活动有关

耀斑

色球层

大而亮的斑块

色球层太阳大气高度集中的能量释放过程(色球爆发)

太阳风

日冕层

带电粒子脱离太阳飞向宇宙空间

活动现象

概念

表现

太阳表层温度较低的大气区域,看上去颜色暗一些,故称黑子

黑子的大小和多少,反映了太阳本身活动的强弱。

一般黑子愈大、愈多,太阳活动愈强

太阳黑子活动的区域突然连在一起,释放出大量的能量,这种能量把太阳上相应地区的气体加热到上百万摄氏度,会突然猛烈爆发并有增亮的现象

耀斑的出现与黑子的多少呈正相关,它总是以瞬时爆发为特征

日珥

太阳表层经常有巨大的“火焰”喷射物向外伸展,叫做日珥

耀斑爆发后,飘忽不定的日珥增多、变大

太阳表面向外抛出的高能带电粒子流

耀斑爆发后,太阳风的强度迅速增大

☞太阳黑子是光球层中高速旋转的气体涡旋,温度比光球层平均温度低。

黑子大小不等,大的直径可达地球直径的几十倍。

黑子周围的太阳大气带有电荷,所以黑子能够产生磁场。

☞“蜀犬吠日”在一定程度上反映出成都和重庆所在地区太阳能资源的贫乏,简要分析其形成原因:

成都和重庆位于四川盆地,地形不利于水汽蒸发,空气中水汽含量多,雨、雾天较多;

日照时间短,日照强度弱,所以太阳能资源贫乏。

2.太阳活动对地球的影响

(1)太阳黑子数目的变化对地球的影响:

太阳黑子数目的变化,大体上以11年为周期。

黑子数目多的年份称为太阳活动高峰年,黑子数目少的年份称为太阳活动低峰年。

生长在中高纬地区的一些乔木年轮的疏密变化,有明显的约11年的周期性,表明地球气候变化与太阳活动有明显的相关性。

对两极地区永久冰层的钻探研究,也证明了地质时期的气候变化有约11年的周期性。

【统计资料表明,在太阳活动高峰年,地球上激烈天气现象出现的几率明显增加;

反之,地球上天气变化相对平稳。

(2)耀斑爆发对地球通信的影响:

耀斑的温度比太阳表面温度高几十倍,是太阳色球层中激烈的能量爆发,以射电爆发(太阳的电磁辐射急剧增加)和高能粒子喷发等方式放出辐射能。

这些辐射能到达地球,引起大气电离层中强烈的电磁扰动——磁暴,影响短波通信,干扰电子设备,甚至威胁运行在太空中的宇航器的安全。

(3)太阳风对地球的影响:

太阳的日冕层温度超过百万摄氏度,那里的许多带电粒子运动速度超过350千米/秒时,就能脱离太阳的引力飞向宇宙空间,形成带电粒子流,即太阳风。

太阳风到达地球时,受地球磁场的作用,偏向极地上空,在那里轰击高层大气,使大气电离,产生发光现象,这就是极光。

【在太阳活动高峰年,太阳风的强度相应增大,特别是在耀斑爆发时,太阳风格外强烈。

☞太阳活动周期约为11年,一般是指相邻两次太阳活动极大年的平均间隔时间。

第一章宇宙中的地球第三节地球的运动

一、地球的自转1.地球自转概况:

①概念:

地球围绕地轴自西向东旋转,称为地球的自转。

②地球的自转方向:

自西向东。

从北极上空看,地球呈逆时针方向旋转;

从南极上空看,地球呈顺时针方向旋转。

③地球自转的周期:

地球自转一圈所用的时间,就是地球自转的周期。

由于度量的参考点不同,有恒星日和太阳日之分。

恒星日

太阳日

某地经线连续两次通过同一恒星(太阳除外)与地心连线的时间间隔

某地经线连续两次与日地中心连线相交的时间间隔

参考物

恒星(太阳除外)

太阳

时间长度

23时56分4秒(真正周期)

24小时(昼夜更替周期)

自转角度

360°

59′

太阳日比恒星日长的原因

恒星距离地球非常遥远,它与地球的相对位置可以认为是固定不变的

地球在自转的同时还绕太阳公转,地球与太阳的相对位置有明显变化

④地球自转速度A.角速度:

15°

/时,1°

/4分,1′/4秒;

除南北两极点为0,全球一致。

B.线速度:

因纬度不同而不同——从赤道向两极逐渐减小,南北极点为0。

a.某地的自转线速度可用下列公式计算:

v=1670km·

(cos·

x)/小时。

【x为所在地的纬度。

b.南北纬60°

处的地球自转线速度(代入公式)为:

cos60°

/小时=1670km·

0.5/小时=835km/h

☞比较两地的角速度和线速度大小的基本方法:

一是两地是否在极点上。

极点上无角速度,线速度最小;

二是两地不在极点上且不考虑海拔影响,则纬度低的点线速度大,纬度高的点线速度小,但角速度都相同;

三是两地在同一纬度,但考虑海拔影响,则两地角速度相同,地势高的点线速度大。

2.地球自转的地理意义①地球自转导致昼夜交替现象。

由此,各地温度发生昼夜变化,生物形成昼夜节律(又称为“生物钟”现象)。

产生

周期

意义

昼夜

交替

昼夜现象(地球不发光、不透明,同一时间里地球上的不同地方有昼有夜)是基础,地球自转是根源

1个太阳日(24小时)

昼夜交替的周期不长,气温的日变化不剧烈,保证了生命有机体的生存和发展

②地球上水平运动的物体受到地球自转偏向力的作用,运动方向向一侧偏转。

【地转偏向力只作用于水平运动的物体,始终垂直于物体的水平运动方向,并随着物体水平运动速度的增加而增大。

在北半球,它指向运动方向的右侧;

在南半球,它指向运动方向的左侧。

沿赤道运动的物体,不受地转偏向力的影响。

】③地球自转为我们度量时间找到了一个很好的尺度。

地球上不同经度的地方,有不同的当地时间。

【A.各地的地方时与它们的地理位置相关:

a.经度相同的地方,地方时相同;

经度不同的地方,地方时不同。

b.地理位置越靠东边的地方,地方时的值越大。

B.全球经度分成360°

,每相差15°

,地方时相差1个小时;

每相差1°

,地方时相差4分钟。

C.地方时的计算:

所求地点的地方时=已知地点的地方时±

两地的经度差×

4分钟/1°

。

3.时区和区时为了便于使用,国际上规定将全球划分为24个时区,每个时区占15个经度,以该时区中央经线的地方时为整个时区的统一时间,叫作区时,又称标准时。

【时区数的确定:

所求时区数=某地经度÷

(四舍五入取整数,即得数余数>7.5°

进1,<7.5°

舍去)】

4.区时的换算位于同一个时区内的各地,采用相同的区时。

不同时区的各地,采用各地的区时;

相邻时区的时间相差1个小时。

在同一日期内,东早西晚。

【所求区时=已知地区时±

1小时×

两地相隔时区数】

5.日期和国际日期变更线在世界地图或地球仪上,可以看到有一条大体沿180°

经线穿行的折线,也就是国际日期变更线。

【它是为了消除因为地球是球形而导致的日期换算中的不同结果而设定的,同时又为了保持180°

经线上同一行政归属的地方日期相同,故在这样的地方改用折线。

☞日界线的特征:

①日界线是地球上新的一天的起点和终点,在地球上日期的变更,都从这条线开始。

②实际的日界线不是一条直线,而是有些曲折,不完全按照180°

经线延伸。

☞过日界线时间的计算:

①东十二区和西十二区日期相差整1天,时、分、秒相同。

②从东十二区向东过日界线进入西十二区,日期减1天;

从西十二区向西过日界线进入东十二区,日期加1天。

③隔日界线计算相隔时区数:

相隔时区数等于(12-东某区)+(12-西某区)

二、地球的公转1.地球公转概况:

①地球公转的概念、方向和轨道②地球公转的周期

地球绕太阳运行叫公转

方向

从北极上空看,地球公转方向为逆时针方向;

从南极上空看,呈顺时针方向

轨道

近似正圆的椭圆,太阳位于其中的一个焦点上,每年1月初,地球处于近日点;

7月初,处于远日点

③黄赤交角及其影响a.黄赤交角及其大小

参考点

其他

恒星年

太阳中心连续两次通过地球与某一恒星连线的时间间隔

365日6时9分10秒

公转

真正周期

回归年

太阳连续两次通过春分点的时间间隔

春分点

365日5时48分46秒

公历一年时间长度

地球公转的轨道面称为黄道面。

地球自转时,地轴的空间指向几乎不变,因此就存在一个基本不变的赤道面。

黄道面与赤道面之间存在着一个交角,称为黄赤交角。

目前黄赤交角是23.5°

,地轴同公转轨道面斜交的角为66.5°

b.直接影响:

地球公转的过程中,地轴的空间指向和黄赤交角的大小,在一定时间内可以看做是不变的。

而由于地球的公转,太阳和地球的相对位置随时在变化。

因此,地球在公转轨道的不同位置,地表接收太阳垂直照射的点(简称为太阳直射点)是有变化的。

从冬至到第二年的夏至,太阳直射点自南回归线向北移动,经过赤道(春分日时),到达北回归线;

从夏至到冬至,太阳直射点自北回归线向南移动,经过赤道(秋分日时),到达南回归线。

太阳直射点在南、北回归线之间的这种周期性往返运动,称为太阳直射点的回归运动。

2.地球公转的地理意义由于黄赤交角的存在,使得地球位于公转轨道的不同位置时,太阳光线直射点的纬度位置不同,从而导致太阳直射点的南北移动、各地正午太阳高度的变化、昼夜长短的变化以及四季的更替、五带的划分等一系列地理现象。

①太阳直射点的南北移动:

地球公转过程中,太阳光线直射点可能达到的最南和最北的纬度位置,称为南、北回归线。

它们的纬度分别是23.5°

S和23.5°

N。

太阳直射点总是在南、北回归线之间来回移动。

②正午太阳高度的变化a.太阳光线相对于地平面的高度角(即太阳在当地的仰角),叫做太阳高度角,简称太阳高度。

b.同一天,正午太阳高度由太阳直射点向南北两侧递减。

c.夏至日那天,太阳直射北回归线,此时,北回归线及其以北各纬度,正午太阳高度达到一年中的最大值;

南半球各纬度,正午太阳高度达到一年中的最小值。

d.冬至日那天,太阳直射南回归线,此时,南回归线及其以南各纬度,正午太阳高度达到一年中的最大值;

北半球各纬度,正午太阳高度达到一年中的最小值。

e.春分日和秋分日,太阳直射赤道,正午太阳高度自赤道向两极递减。

f.全球除赤道以外,同一纬度地区,昼夜长短和正午太阳高度随季节变化而变化,使太阳辐射具有季节变化的规律;

同一季节,昼夜长短和正午太阳高度随纬度变化而变化,使太阳辐射具有纬度分异的规律。

③昼夜长短的变化a.地球上的纬线,一般被晨昏线分成两个部分。

位于昼半球的部分叫昼弧;

位于夜半球的部分叫夜弧。

b.昼弧和夜弧的长度,分别决定昼长和夜长。

昼弧和夜弧的长短,主要取决于两个因素:

当地的地理纬度和当时的太阳赤纬(即太阳直射点所在的地理纬度)。

☞昼长时数=昼弧度数/15°

;

夜长时数=夜弧度数/15°

c.不同日期的昼夜长短的纬度分布大势是:

春分秋分二日,太阳直射赤道,全球昼夜等长;

自春分到秋分,北半球昼长夜短,南半球昼短夜长,北极圈内出现极昼现象,南极圈内出现极夜现象;

自秋分到来年春分,北半球昼短夜长,南半球昼长夜短,北极圈内出现极夜现象,南极圈内出现极昼现象。

☞在不同的纬度,昼夜长短的季节变化有不同的情况。

昼夜长短的季节变化的幅度,随着纬度的增加而增加。

在赤道上,昼夜长短终年不变。

在南北纬30°

,最长和最短的白昼,相差4小时。

在南北纬

50°

,最长和最短的白昼,相差18小时。

在南北极圈,最长的白昼和最长的黑夜都是24小时。

d.昼夜长短状况与太阳直射点位置的关系

日期

直射点

昼夜长短情况

北半球

南半球

极地四周

北半球夏至

在

北回归线

昼最长

夜最短

昼最短

夜最长

北极圈以北极昼

南极圈以南极夜

北半球冬至

南回归线

北极圈以北极夜

南极圈以南极昼

春风、秋分

在赤道

昼夜等长

春分至秋分(北半球夏半年)

昼长>夜长

纬度越高

昼越长

昼长<夜长

昼越短

北极极昼

南极极夜

秋分至次年春分(北半球冬半年)

北极极夜

南极极昼

④四季的更替地球公转造成地球中纬度地区形成明显的四季变化。

作为一种天文现象,四季更替表现为一年中昼夜长短和正午太阳高度的季节变化。

夏季是一年中白昼较长、正午太阳高度较大的季节;

冬季是一年中白昼较短、正午太阳高度较小的季节;

春、秋两季是冬、夏两季的过渡季节。

⑤五带的形成同一季节,昼夜长短和正午太阳高度随纬度的变化,使得太阳辐射总量在地表具有从低纬向高纬递减的规律。

这样,地球表面就划分成了五带。

五带的划分,以南、北回归线和南、北极圈为界限,把地球表面粗略地分为热带、南北温带、南北寒带五个热量带。

五带反映了一年中太阳辐射总量从低纬地区向高纬地区减少的规律。

而太阳辐射总量又取决于太阳高度大小和日照时间长短。

分布范围

阳光直射情况

极昼极夜情况

北寒带

北极圈至北极点

无

有

北温带

北回归线至北极圈

热带

南、北回归线之间

南温带

南回归线至南极圈

南寒带

南极圈至南极点

赤道、南回归线、北回归线、南极圈、北极圈是地球上的特殊纬线。

赤道是最长的纬线也是地球上昼夜永远等长的地方。

南、北回归线是地球公转过程中太阳直射点可能达到的最南点和最北点所在的纬线,它们的纬度分别是23.5°

南、北极圈是一年中因为地球公转导致昼夜交替现象消失消失的最大范围的界线,它们的纬度分别为66.5°

S和66.5°

△计算某地正午太阳高度的大小:

正午太阳高度H=90°

-纬度差。

△晨昏线的的特点与判断:

1.特点:

①晨昏线平分地球,是过球心的大圆。

②晨昏线所在平面与太阳光线垂直。

③晨昏线永远平分赤道。

④晨昏线只有在春、秋分时才与经线圈重合。

⑤晨昏线在二至日时与极圈相切。

⑥晨昏线自东向西移动(15°

/h),与地球自转方向相反。

⑦晨线和赤道交点所在经线上的地方时为6时;

昏线和赤道交点所在经线上的地方时为18时;

2.判断方法:

①自转法:

顺地球自转方向a.夜进入昼→晨线b.昼进入夜→昏线②时间法:

赤道上地方时6时→晨线,18时→昏线。

③方位法:

a.夜半球东侧为晨线,西侧为昏线b.昼半球东侧为昏线,西侧为晨线

☞不同日期的分界线有两条,一条是人为规定的日界线(理论上为180°

经线),另一条是自然的日界线(地方时为0时或24时所在的经线)。

☞某地日出日落时间的计算公式是12±

昼长/2。

△如果黄赤交角扩大,地轴和公转轨道平面的交角就会减小,热带范围和寒带范围就会随之扩大,而温带范围就会相应缩小,太阳直射的范围和出现极昼极夜的现象也会扩大。

☞若某地一楼高为h,与其背阳一侧房屋的楼间距为S,该地一年中正午太阳高度的最小值为H,则楼间距至少需要S=h×

cotH。

☞热水器集热面与水平面之间的夹角α=90°

-H(该地的正午太阳高度)。

第一章宇宙中的地球第四节地球的结构

一、地球的内部圈层1.划分依据——地震波和界面:

地震的能量以波动的方式向外传播,形成地震波。

地震波有两种:

纵波和横