广西桂林市全州县至学年八年级上学期期中语文试题.docx

《广西桂林市全州县至学年八年级上学期期中语文试题.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《广西桂林市全州县至学年八年级上学期期中语文试题.docx(20页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

广西桂林市全州县至学年八年级上学期期中语文试题

广西桂林市全州县2019-2020学年八年级上学期期中语文试题

学校:

___________姓名:

___________班级:

___________考号:

___________

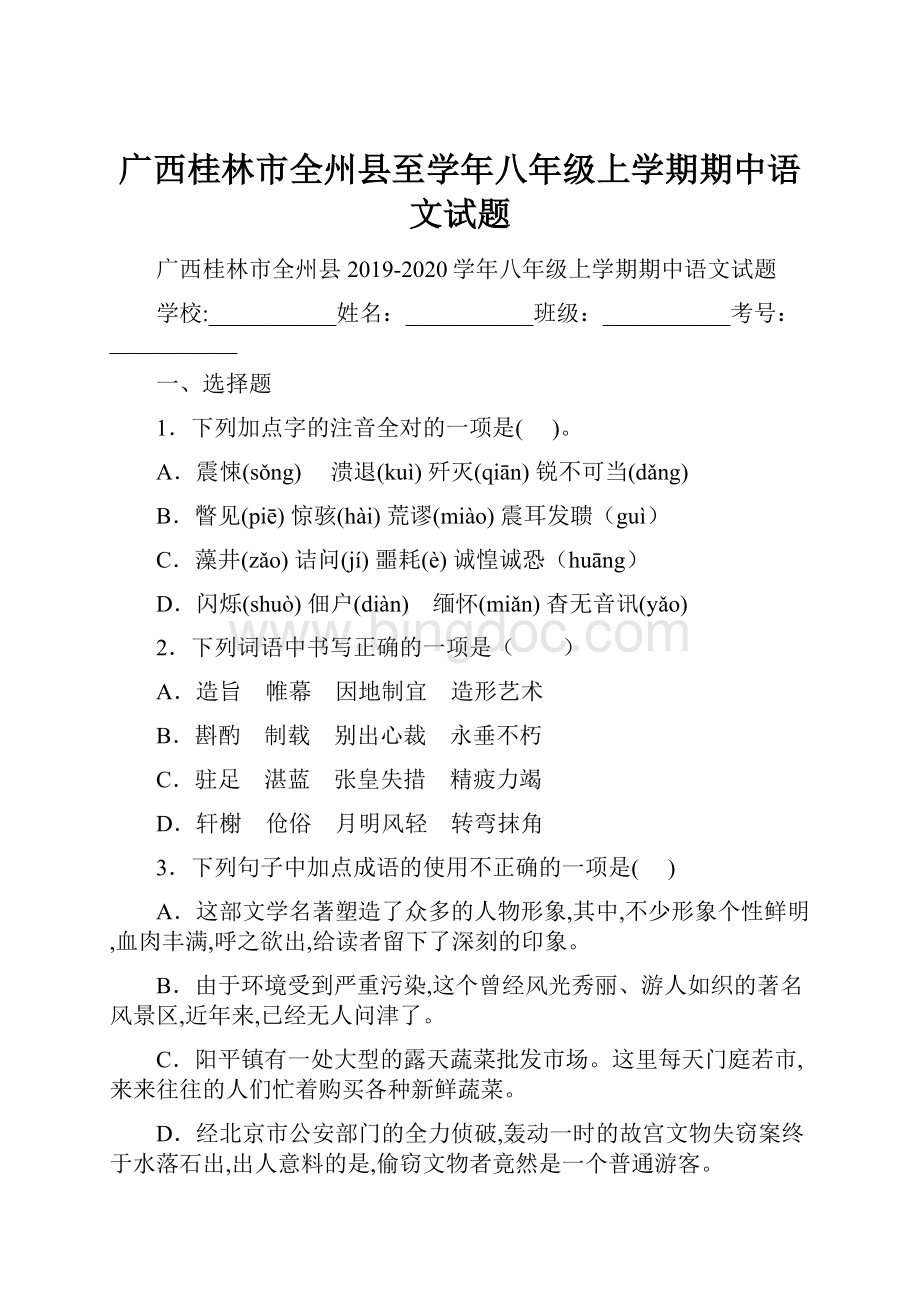

一、选择题

1.下列加点字的注音全对的一项是( )。

A.震悚(sǒng) 溃退(kuì)歼灭(qiān)锐不可当(dǎng)

B.瞥见(piē)惊骇(hài)荒谬(miào)震耳发聩(guì)

C.藻井(zǎo)诘问(jí)噩耗(è)诚惶诚恐(huāng)

D.闪烁(shuò)佃户(diàn)缅怀(miǎn)杳无音讯(yǎo)

2.下列词语中书写正确的一项是( )

A.造旨 帷幕 因地制宜 造形艺术

B.斟酌 制载 别出心裁 永垂不朽

C.驻足 湛蓝 张皇失措 精疲力竭

D.轩榭 伧俗 月明风轻 转弯抹角

3.下列句子中加点成语的使用不正确的一项是( )

A.这部文学名著塑造了众多的人物形象,其中,不少形象个性鲜明,血肉丰满,呼之欲出,给读者留下了深刻的印象。

B.由于环境受到严重污染,这个曾经风光秀丽、游人如织的著名风景区,近年来,已经无人问津了。

C.阳平镇有一处大型的露天蔬菜批发市场。

这里每天门庭若市,来来往往的人们忙着购买各种新鲜蔬菜。

D.经北京市公安部门的全力侦破,轰动一时的故宫文物失窃案终于水落石出,出人意料的是,偷窃文物者竟然是一个普通游客。

4.下列各句中没有语病的一项是( )

A.桂林的仲夏时节是旅游休闲的好去处。

B.良好的学习态度,很大程度上决定着学生的成绩能否提高。

C.从叙利亚目前紧张的局势来看,我们不得不认为世界和平距我们还很遥远。

D.人的一生约有一半左右的时间都在思考,只不过成功者总在思考有意义的事。

5.下列文学常识中作者及相关内容搭配不正确的一项是( )

A.陶弘景——思想家——《答谢中书书》

B.鲁迅——文学家——《藤野先生》

C.郦道元——地理学家——《三峡》

D.吴均——文学家——《记承天寺夜游》

6.下列人物中,不属于《飞向太空港》一书里描写的主要人物有( )。

A.李鸣生B.上官世杰C.钱学森D.宋健元

7.红军长征的原因是( )。

A.日本的入侵B.第五次反围剿的失败C.北上抗日D.伪满洲国的建立

二、综合性学习

研读下列两则材料,完成小题。

材料一:

南国早报记者从广西戏剧院了解到,“地方戏剧进校园”演出活动为公益性演出,目的在于丰富当代学生的文化生活,让学生深入了解广西本土戏剧独特的艺术魅力和丰富的文化内涵,增强民族自豪感,使非物质文化遗产得以更好的传承和发扬。

目前,“地方戏剧进校园”展演活动已纷纷在各校开展起来。

精彩剧目如《戏曲绝活》、彩调经典歌舞剧《刘三姐》片段、彩调传统小戏《探干妹》等陆续呈现,此次活动在我市多所中小学演出五十余场。

材料二:

为弘扬中华优秀传统文化,充分发挥戏曲艺术在传承文化、涵养道德方面的独特作用,广西戏剧学院到我市第十八中学开展“戏曲进校园”文艺演出活动,为学校师生带来一场精彩的视听盛宴,受到广泛好评。

本次演出活动以壮剧为主,惟妙惟肖的表演、悠扬高亢的歌声让在场的师生们都赞叹不已。

活动中还让学生们上台现场体验壮剧教学,让学生们近距离地感受到了戏剧艺术的独特魅力,体验戏曲文化的博大精深,爱上中华传统艺术,自觉加入到传承的队伍中来。

8.根据材料一写一则“一句话新闻”,最恰当的一项是()

A.非物质文化遗产得到更好的传承和发展。

B.精彩戏剧在我市多所中小学演出五十余场。

C.“地方戏剧进校园”活动在我市多所中小学开展。

D.“地方戏剧进校园”活动丰富了当代学生的文化生活。

9.班级拟开展“我为地方戏剧传承建言献策”活动,以下哪条建议与主题不符()

A.开展以“做好桂林人,创建文明城”为主题的演讲比赛。

B.开设以“地方戏剧展演”为内容的第二课堂。

C.请戏剧演员进校园指导学生进行戏剧排练。

D.进剧院观看“地方剧”经典剧目。

三、现代文阅读

阅读下面的短文,完成后面小题

坚守本真,绽放生命光彩

①面对缺陷,有人认为只有改变自己才能获得赏识。

而我认为,坚守生命的本真,依靠实力,才能绽放生命光彩。

因为是金子在哪里都会发光。

②“居高声自远,非是藉秋声①”,一个具有高尚品德的人,在任何领域都能展现自我,演绎生命的精彩。

“躬耕陇亩”的诸葛亮,无需周游于群雄,将自己的品行节操寄予清风,即可闻名遐迩。

“采菊东篱下”的陶渊明,无需巴结权贵,将自己的理想人格托与南山,亦在文坛称杰。

他们没有必要改变自己的本真,却凭本真在历史上留下绚丽篇章。

③“酒香不怕巷子深”,一个具有真才实学的人,在何处都能发挥本领,造福苍生。

不管是一贬再贬的苏轼,还是背井离乡的林则徐,他们都能为官一任,造福一方。

不管是在水患肆虐的江南,还是在风沙肆虐的边疆,只要有真才实学的人在,总会有苏堤,总会有水利,总会有黎民百姓苍生的福祉,因此,金子般的人才无论身处何方,都会被百姓所尊重,都会被历史所记载。

④“是金子在哪里都会发光”,这是在人们心中视同真理的思想,于是便有了“三百六十行,行行出状元”的说法。

诚然如此。

“蓝领专家”孔祥瑞,在平凡的岗位上绽放出了不平凡的光彩,用技术创新为国家作出突出贡献;“杂交水稻之父”袁隆平,亲身下到稻田,研制出举世无双的超级水稻,为中国以及世界解决了难题;中国的“导弹之父”钱学森,五年归国路,十年两弹成,为我国航天事业奠定了坚实基础。

他们是金子,他们在自己的岗位上实现了价值,他们没有因环境的艰难、工作的艰苦而放弃本真,他们是最璀璨夺目的明星。

⑤反之,一味地掩饰和造作,只能使自己堕入虚伪的深渊,对人、对己、对社会都不利。

邯郸学步、东施效颦,不都是盲目借鉴、不懂得珍惜自我价值的典型吗?

⑥坚守本真,用实力打造人生,用智慧充实人生。

不要羡慕“高床暖枕”的舒适,不要奢求“飞黄腾达”的富贵;而是做一个本分、踏实、勤勉的人。

坚守住本真,脚踏实地、默默耕耘,让自我的舞台上绽放出生命至纯至真的光彩!

(文/明晓磊,选自《微素材革命·1000则》,有删改。

)

(注释)①诗句出自唐朝虞世南的诗《蝉》,意思是:

蝉餐清风饮晓露,栖于梧桐树上,声因高而远,而非是依靠秋风,寓意君子应象蝉一样居高而声远,而不必凭借、受制于它物。

10.本文的中心论点是()

A.只有改变自己才能获得赏识。

B.坚守生命的本真,才能绽放生命光彩。

C.是金子在哪里都会发光。

D.做人要脚踏实地、默默无闻地耕耘。

11.下列论证方法文章第④段没有使用的一项是()

A.道理论证B.举例论证C.比喻论证D.对比论证

12.下列对文章的理解分析有误的一项是()

A.文章第②③段都是用名言佳句引出文章的分论点。

B.第⑤段从反面的角度分析盲目借鉴、不珍惜自我带来的后果,进一步论证了中心论点。

C.第⑥段得出结论,号召人们做一个本分、踏实、勤勉的人,让生命绽放光彩。

D.文章的结构样式是:

“分——总”式。

阅读下文,回答问题。

炊烟远去是故乡

(作者:

郭震海)

①炊烟是乡村大地上千年行走的诗行。

A那袅袅上升的炊烟,是乡村的符号,是村庄的魂魄,是割不断的情愫,更是忘不掉的乡愁。

②“山村炊烟映朝阳,远陌青山绿意长”“万家年后炊烟起,白米青蒿社饭香”……千百年来,炊烟就如虚掩的柴门、亘古的土地一样,被诗人信手拈来入诗,被画家抓几缕入画。

赶路人的脚步匆匆,抬起头,远望的目光多会被大山遮挡,但闻烟可识村,炊烟成为乡村最为独特的“胎记”.

③我的家乡山西长治被太行、太岳两座大山紧紧地“搂”在怀中。

一道皱褶就是一道沟,一个纹路就是一道岭,数不尽的村庄就如天上的繁星一样,散落在这沟沟岭岭中。

村庄里的人,曾经三餐靠劈柴烧火,房屋多是随坡就势,高低不同,但家家户户的屋顶上都有一个高高凸起的烟囱。

④宁静的清晨,在薄雾弥漫中,“吱吱呀呀”的柴门次第打开,炊烟就会从每一家的屋顶上袅袅升腾,此时,整个村庄就笼罩在一层淡淡的烟雾之中。

若是远观,青山环绕中,烟雾笼罩的村庄,隐隐约约的树梢和高低错落的屋顶,就如一幅水墨画。

可于我而言,一路闻着炊烟长大,既懂得这令人遐想的美,也最晓得生活在这美中的辛苦。

⑤在乡村,家家三餐烧火做饭,炊烟就从火塘里发芽,顺着高高挺起的烟囱生发,微风给它施肥,迎风便长成了行走的云。

这些俯仰生姿、变幻莫测的“云”相互汇聚,所到之处是一股呛鼻的烟火味儿。

日久天长的烟熏火燎,家家屋内四壁皆黑,只有在每年春节时,农人们才会找些旧报纸贴裱,焕发出时日不长的新。

⑥乡人四季劈柴,日久烧火。

厚实的双手上,烟灰能和肌肤融为一体,就连帮忙的孩童们,小脸蛋上也时常挂着几道烟火的灰。

冬天的村庄很冷,取暖靠火炉子或烧柴,整个冬天的村庄烟火味儿不绝。

如果落一场雪,就会发现洁白的雪花里,总会夹杂着星星点点的柴灰和煤灰。

⑦冬日入山砍柴,对于村庄里的人来说,是必要的劳动。

苍茫的山里没有太多枯死后的老树供作柴火,冬眠的小树或灌木就遭了殃。

农人砍回这些活着的灌木后,不着急烧,就堆放在房前屋后等风干。

所以,在冬日的太行山里,户户房前或屋后,都会有杂乱的柴堆。

来年开春,山里被砍掉小树和灌木的地方抽不出新枝,原本美丽的青山就像是患了“白癜风”。

⑧这是我关于炊烟的记忆。

炊烟是农耕文明的产物。

伴随着乡村的成长,炊烟越过了千年的历史,送走了一代又一代人,也迎来了一代又一代人。

山外,现代文明的风来势凶猛,势不可挡,炊烟就如那苦涩的井水、人畜共居一样,正逐渐远去。

但这并不意味着农耕文化的消逝。

相反,那些忠厚传家、耕读继世、宽厚仁爱、纯朴敦厚等千年传承下来的优秀传统文化正在逐渐彰显,而告别了烧柴的村庄环境更加美丽,炊烟消逝的故乡则更显诱人。

⑨有人担心,炊烟消逝的村庄,乡愁何在?

其实,远去了炊烟的村庄,也不会让远归的游子找不到故乡。

你看,村中那古老的祠堂还在,那淳朴的村风家风还在,就如儿时母亲哼唱的歌谣一样,村边那条日夜不停歌唱的小河还在,水清得喜人,流淌得比过去更加欢快。

13.请说一说第②段引用古诗句的作用是什么。

14.从修辞的角度,赏析下面两个句子。

⑴我的家乡山西长治被太行、太岳两座大山紧紧地“搂”在怀中。

⑵一道皱褶就是一道沟,一个纹路就是一道岭,数不尽的村庄就如天上的繁星一样,散落在这沟沟岭岭中。

15.“告别了烧柴的村庄环境更加美丽,炊烟消逝的故乡则更显诱人。

”那么,炊烟给乡村带来了哪些环境上的污染?

请分点作答。

16.生活中,像炊烟这种既是美好的记忆又将被现代文明取代的事物还有很多,比如石碾子磨面、用扁担挑水、看露天电影等。

你怎么看待这一现象?

四、对比阅读

阅读下面两段文字,完成下列小题。

(甲)三峡

自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处。

重岩叠嶂,隐天蔽日,自非亭午夜分,不见曦月。

至于夏水襄陵,沿溯阻绝。

或王命急宣,有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。

春冬之时,则素湍绿潭,回清倒影,绝多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间,清荣峻茂,良多趣味。

每至晴初霜旦,林寒涧肃,常有高猿长啸,属引凄异,空谷传响,哀转久绝。

故渔者歌曰:

“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳。

”

(乙)二翁登泰山

昔有二翁,同邑而居。

甚友善。

甲翁之妻子去乡,唯叟一人而已。

一日,叟携酒至乙翁第①,二人对酌,不亦乐乎!

乙翁曰:

“向吾远游翼、雍,然未尝登泰山,君有意同行乎?

”甲翁曰:

“是山余亦未登,然老矣,恐力不胜。

”乙翁曰:

“差矣,汝之言!

曩②者愚公年且九十而移山今吾辈方逾六旬何老之有!

”甲翁曰:

“甚善!

”翌日,二叟偕往,越钱塘,绝长江,而至泰阴。

夜宿,凌晨上山。

乙翁欲扶之,甲翁曰:

“吾力尚可,无需相扶。

”自日出至薄暮,已至半山矣。

(注释)①第:

房屋,宅子,家。

②曩:

以往,过去,从前。

17.下列加点词语解释有误的一项是( )。

A.略无阙处(通“缺”,断缺)B.属引凄异(属于)

C.二人对酌(饮酒)D.越钱塘,绝长江(横渡)

18.选出下列语句中加点字意义与用法相同的一项( )。

A.或王命急宣或异二者之为

B.故渔者歌曰温故而知新

C.虽不能察,必以情虽乘奔御风,不以疾也

D.乙翁欲扶之送杜少府之任蜀州

19.用“/”给下面句子断句。

(断两处)

曩者愚公年且九十而移山今吾辈方逾六旬何老之有!

20.将下列句子翻译成现代汉语。

清荣峻茂,良多趣味。

21.《二翁登泰山》的故事给我们的启示是______________________。

五、诗歌鉴赏

阅读下面诗歌,完成下列小题。

使至塞上

王维

单车欲问边,属国过居延。

征蓬出汉塞,归雁入胡天。

大漠孤烟直,长河落日圆。

萧关逢候骑,都护在燕然。

22.从修辞手法的角度赏析“征蓬出汉塞,归雁入胡天”这句诗。

23.这首诗的颈联“大漠孤烟直,长河落日圆”意境优美,请用生动的语言加以描绘。

六、句子默写

24.默写

(1)晓雾将歇,____________。

夕阳欲颓,____________。

(陶弘景《答谢中书书》)

(2)晴川历历汉阳树,_______________。

(崔颢《黄鹤楼》)

(3)几处早莺争暖树,_______________。

(白居易《钱塘湖春行》)

(4)《记承天寺夜游》中描写庭院中月光澄澈的句是:

___________________,___________________,___________________。

(5)《野望》中抒发作者孤独抑郁之情的句子是:

_______________,_______________。

七、名著阅读

25.课外阅读积累

(1)__________________,志在千里。

(曹操《龟虽寿》)

(2)“冒险、探索、发现、勇气和胆怯、胜利和狂喜、艰难困苦、英勇牺牲、忠心耿耿,这些千千万万青年人的经久不衰的热情,始终如一的希望,令人惊诧的革命乐观情绪,像一把火焰,贯穿着这一切,他们无论在人力面前,或者在大自然面前,上帝面前,死亡面前,都绝不承认失败。

”这段选文出自____________(书名),该书又名《__________》,作者是美国的_______(人名),是作者对_________________(中国革命事件)的评价。

八、字词书写

26.请用正楷字书写下列文字

宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。

九、作文

27.阅读下面文字,按要求作文。

习惯,是逐渐适应后的一种常态,是习以为常后的一种自然。

习惯可以是一种行为,也可以是一种心理,甚至是一种风气、一种传统……关于习惯,你有怎么样的经历和体验?

请以“我的习惯”为题,写一篇作文。

要求:

先把文题补充完整,然后作文;不少于600字;要有真情实感,不得抄袭和套作;文中不得出现真实的人名、校名和地名。

参考答案

1.D

【解析】

【详解】

A.qiān—jiān;dǎng—dāng;

B.miào—miù;guì—kuì;

C.jí--jié ;huāng—huáng;

故选D。

2.C

【解析】

试题分析:

A项中,“旨”应为“诣”,“形”应为“型”。

B项中,“载”应为“裁”。

D项中,“轻”应为“清”。

3.C

【解析】

【详解】

A.呼之欲出:

意思是叫一声就像会出来似的。

形容画像十分逼真。

出使用恰当;

B.无人问津:

比喻没有人来探问、尝试或购买。

使用恰当;

C.门庭若市:

指门前像市场一样。

形容来的人很多,非常热闹。

使用不恰当;

D.水落石出:

意思是水落下去,水底的石头就露出来。

比喻事情的真相完全显露出来。

使用恰当。

故选C。

【点睛】

要结合积累的词语来分析,在平时的学习中,首先我们对于遇到的词语要做好积累,其次是注意可以从词义、词语的感情色彩、习惯用法等方面进行归纳。

词语常见的错误有:

望文生义、褒贬不当、搭配不当、用错对象、重复冗赘、谦敬错位、自相矛盾、不合语境等。

4.C

【解析】

【详解】

A.搭配不当,“桂林的仲夏时节”改为“仲夏时节的桂林”;

B.两面对一面,把“能否”去掉;

D.重复赘余,“约”和“左右”去掉一个。

故选C。

【点睛】

病句原因很多,主要有搭配不当、成分残缺、语序不当、前后矛盾等。

判断病句,必须对汉语的语言规范有所了解,首先要仔细阅读句子,第一步凭借语感感知句子有无毛病,再用所学知识(病句类型)作分析。

可用压缩句子抓主要成分由整体到局部地判断。

5.D

【解析】

试题分析:

D项中,《记承天寺夜游》的作者是苏轼。

吴均写的是《与朱元思书》。

6.A

【解析】

【详解】

A.李鸣生是《飞向太空港》一书的作者,不是主要人物。

7.B

【解析】

【分析】

【详解】

考查名著内容的识记。

本题主要考查红军长征相关知识。

在《红星照耀中国》第五篇“长征”第一节“第五次围剿”中介绍了红军在第五次反围剿中,由于执行错误的反围剿战略,放弃毛泽东倡导的诱敌深入、歼灭敌人的游击战术,而与敌人打阵地战、消耗战,在敌我力量悬殊的情况下,红军节节败退,最后不得不退出根据地。

为了保存革命力量,进行战略转移,被迫进行长征。

所以第五次反围剿的失败是红军长征的主要原因。

故选B。

8.C

9.A

【解析】

8.A.“非物质文化遗产”不仅仅指“地方戏剧”,表述不准确;

B.“精彩戏剧”只是“地方戏剧”的一部分。

与“精彩剧目如《戏曲绝活》、彩调经典歌舞剧《刘三姐》片段、彩调传统小戏《探干妹》等陆续呈现,此次活动在我市多所中小学演出五十余场”不相符;

D.“丰富了当代学生的文化生活”是“地方戏剧进校园”意义的一部分,表述不准确。

故选C。

9.主题是“我为地方戏剧传承建言献策”。

A项的主题“做好桂林人,创建文明城”。

不相符。

故选A。

10.B

11.D

12.D

【解析】

【分析】

10.试题分析:

标题就是论点。

标题是读者接触论文的第一信息,对读者是否注意、选择该议论文来阅读具有重要的意义。

标题就是论点好处就是直截了当,开宗明义。

此题也不例外,论点即标题“坚守本真,绽放生命光彩”。

所以选B。

11.试题分析:

文章第④段。

运用了讲道理进行论证;列举“孔祥瑞”等三个人物与事实,进行举例论证;“是金子在哪里都会发光”为比喻论证。

没有运用对比论证。

12.试题分析:

D错。

本文是按照“总—分—总”的结构模式来安排材料进行论述的。

点睛:

论述类文文章的结构较为简单,围绕一个概念展开,主要的行文方式是“总分总”的结构,或是“是什么——为什么——怎么办”的结构,在“总分总”的结构中“分”的部分又有并列式和层进式之分,注意结合文章进行具体的分析。

此题为“总分总”的方式。

13.①说明了从古到今,炊烟都是乡村特有的“胎记”,给人们留下很多美好的记忆。

②增强了文章的文学色彩。

14.

(1)运用拟人的修辞,把大山人格化了,“搂”字形象地写出了两座山的距离近,以及家乡的小,富有情趣。

(2)运用了比喻的修辞,把村庄比作繁星,生动形象地写出了散落在沟沟岭岭中的村庄不计其数、星罗棋布的特点。

15.①到处是一股呛鼻的烟火味儿;②日久天长的烟熏火燎,家家屋内四壁皆黑;③人的手上脸上也时常挂着几道烟火的灰;④砍柴很辛苦,杂乱堆放的柴还破坏了村子的环境,同时也破坏了山上的植被。

16.示例:

传统文化中那些文明的、健康的、积极向上的事物可保护下来,供人们了解过去、回忆过去;但现代文明的发展毕竟是好事,我们应该为家乡的发展变化感到高兴,乡村也会找到越来越多的新的标志和记忆。

(答案不唯一,能够紧扣文意,说出自己的感受均可)

【解析】

13.要求学生掌握记叙文中引用古诗文的一般作用。

可以激活语言表达、彰显文章文化底蕴,使文章散发出浓浓的书卷气和文化气。

结合“千百年来,炊烟就如虚掩的柴门、亘古的土地一样,被诗人信手拈来入诗”分析,说明了千百年来,炊烟都是乡村特有的“胎记”,给人们留下很多美好的记忆。

彰显文章文化底蕴,使文章散发出浓浓的书卷气和文化气。

14.要求学生掌握常用的修辞方法及作用。

结合语境首先写出修辞方法,然后写出表达效果和体现的情感。

(1)结合“我的家乡山西长治被太行、太岳两座大山紧紧地‘搂’”在怀中”分析,采用了拟人的修辞方法。

把“太行、太岳两座大山”拟人化。

运用“生动形象的写出……,表达了……情感”的模式,写出表达效果即可。

(2)结合“一道皱褶就是一道沟,一个纹路就是一道岭,数不尽的村庄就如天上的繁星一样,散落在这沟沟岭岭中”分析,采用了比喻的修辞方法,把“村庄”比作“繁星”,运用“生动形象的写出……,表达了……情感”的模式,写出表达效果即可。

15.要求学生仔细阅读文本,结合文本内容概括即可。

结合“这些俯仰生姿、变幻莫测的‘云’相互汇聚,所到之处是一股呛鼻的烟火味儿”概括得出:

到处是一股呛鼻的烟火味儿;结合“日久天长的烟熏火燎,家家屋内四壁皆黑,只有在每年春节时,农人们才会找些旧报纸贴裱,焕发出时日不长的新”概括得出:

日久天长的烟熏火燎,家家屋内四壁皆黑;结合“乡人四季劈柴,日久烧火。

厚实的双手上,烟灰能和肌肤融为一体,就连帮忙的孩童们,小脸蛋上也时常挂着几道烟火的灰”概括得出:

人的手上脸上也时常挂着几道烟火的灰;结合“在冬日的太行山里,户户房前或屋后,都会有杂乱的柴堆。

来年开春,山里被砍掉小树和灌木的地方抽不出新枝,原本美丽的青山就像是患了‘白癜风’”概括得出:

砍柴很辛苦,杂乱堆放的柴还破坏了村子的环境,同时也破坏了山上的植被。

16.开放性试题,答案不唯一,能够紧扣文意,说出自己的感受即可。

如:

刻在人们脑海、融进人们骨子里、流淌在人们血液中的有关“石碾子磨面、用扁担挑水、看露天电影等”的记忆,不会因为农村的经济的发展而逝去。

应保护起来,供人们了解过去、回忆过去。

因为淳朴的村风家风还在,我们的“精神老家”也还在,乡村的“胎记”也会随着现代文明的发展而变化。

17.B

18.C

19.曩者愚公年且九十而移山/今吾辈方逾六旬/何老之有!

20.水清树荣,山高草盛,趣味无穷。

21.参考示例:

只要有锲而不舍的精神和顽强的意志,就能战胜客观的困难。

【解析】

17.本题考查理解常见文言词语在文中的含义。

理解文言词语的含义要注意其特殊用法,如通假字、词类活用、一词多义和古今异义词等;平时要多积累文言词汇,要能结合具体语境弄清句子的意思来辨析推断,揣摩其意思。

注意:

引:

古今异义词,延长。

故选B。

18.考查一词多义。

A.有的时候/或许,也许;

B.所以/学过的知识,旧知识;

C.即使/即使;

D.代词,指甲翁/到;

故选C。

19.本题考查文言文语句的句读。

解答此类试题,要在整体感知文章内容的基础上,先对句子作简单翻译,初步了解大意,然后根据句子的意思和古文句法进行句读;同时利用虚词来辅助句读。

句读时要注意古汉语的语法和句式,句读不能出现“破句”的现象。

“曩者愚公年且九十而移山今吾辈方逾六旬何老之有!

”意思是:

以前的愚公,九十岁的时候还可以移山,现在我们才六十来岁,哪里老呢!

故断句:

曩者愚公年且九十而移山/今吾辈方逾六旬/何老之有!

20.考查学生对文言文句子的翻译能力。

文言文的翻译一般有直译和意译两种方法,具体到某一句子时要注意通假字、词类活用、一词多义、特殊句式等情况。

翻译文言语句要抓住句子中的关键词汇,运用“增、删、调、换、留”等译文的基本方法,做到译句文从字顺,符合现代汉语语法规范,句意尽量达到完美。

注意重点词的解释: