语文天津卷.docx

《语文天津卷.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《语文天津卷.docx(22页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

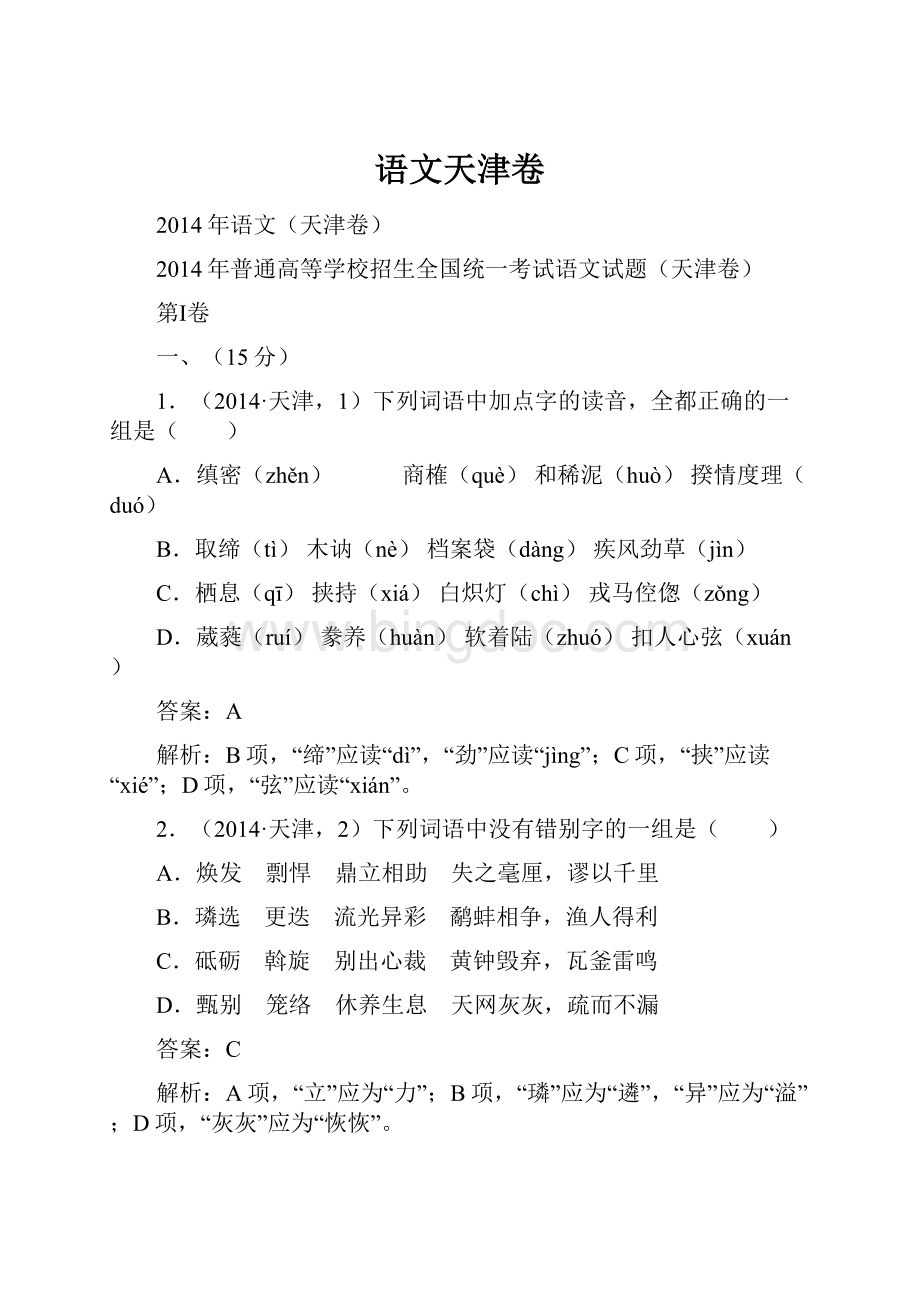

语文天津卷

2014年语文(天津卷)

2014年普通高等学校招生全国统一考试语文试题(天津卷)

第Ⅰ卷

一、(15分)

1.(2014·天津,1)下列词语中加点字的读音,全都正确的一组是( )

A.缜密(zhěn) 商榷(què)和稀泥(huò)揆情度理(duó)

B.取缔(tì)木讷(nè)档案袋(dàng)疾风劲草(jìn)

C.栖息(qī)挟持(xiá)白炽灯(chì)戎马倥偬(zǒng)

D.葳蕤(ruí)豢养(huàn)软着陆(zhuó)扣人心弦(xuán)

答案:

A

解析:

B项,“缔”应读“dì”,“劲”应读“jìng”;C项,“挟”应读“xié”;D项,“弦”应读“xián”。

2.(2014·天津,2)下列词语中没有错别字的一组是( )

A.焕发 剽悍 鼎立相助 失之毫厘,谬以千里

B.璘选 更迭 流光异彩 鹬蚌相争,渔人得利

C.砥砺 斡旋 别出心裁 黄钟毁弃,瓦釜雷鸣

D.甄别 笼络 休养生息 天网灰灰,疏而不漏

答案:

C

解析:

A项,“立”应为“力”;B项,“璘”应为“遴”,“异”应为“溢”;D项,“灰灰”应为“恢恢”。

3.(2014·天津,3)下面语段横线处应填入的词句,最恰当的一组是( )

中国文人对审美具有______的感知力,他们可以在安然怡悦中__________鸟翼几乎无声的扑动,还有花瓣簌簌飘落的声音,他们喜爱“______________________”那种让静寂更显清幽的氛围。

A.精细 用心倾听 星垂平野阔,月涌大江流

B.精细 凝神谛听 明月松间照,清泉石上流

C.精确 凝神谛听 星垂平野阔,月涌大江流

D.精确 用心倾听 明月松间照,清泉石上流

答案:

B

解析:

“精细”指精密细致,精明细心,侧重于“细致”;“精确”指非常准确,非常正确,侧重于“准确”。

“感知力”,用“精细”更贴切。

“倾听”指细心地听取,多用于上对下;“谛听”指仔细地听。

“鸟翼几乎无声的扑动”,用“谛听”更贴切。

“星垂平野阔,月涌大江流”描绘壮观的场景;“明月松间照,清泉石上流”摹写自然景色的清幽静谧。

“那种让静寂更显清幽的氛围”,用“明月松间照,清泉石上流”更贴切。

4.(2014·天津,4)下列各句中没有语病的一句是( )

A.每一个学生都具有创新的潜能,要激发这种潜能,就要看能否培养学生自主学习的能力。

B.17世纪至18世纪,荷兰铸制著名的马剑银币,逐渐流入中国台湾和东南沿海地区,至今在中国民间仍有不少收藏。

C.在任何组织内,优柔寡断者和盲目冲动者都是传染病毒,前者的延误时机和后者的盲目冲动均可使企业在一夕间造成大灾难。

D.如果仅仅把这部话剧理解为简单意义上的反映两个阶级间不可调和的矛盾的一次愤懑的碰撞的话,那么就可能低估了作品的审美价值。

答案:

D

解析:

A项,一面和两面不照应,“要激发这种潜能”应改为“能否激发这种潜能”;B项,主谓搭配不当,应在“铸制”后加“的”;C项,语序不当,最后一句应改为“均可在一夕间给企业造成大灾难”;或搭配不当,将最后一句改为“均可使企业在一夕间遭遇大灾难”。

5.(2014·天津,5)以下四副对联分别对应四位文学家,全都正确的一组是( )

①金石文章空八代 江山姓氏著千秋

②刚正不阿留得正气凌霄汉 幽而发愤著成信使照尘寰

③何处招魂香草还生三户地 当年呵壁湘流应识九歌心

④大河百代众浪齐奔淘尽万个英雄汉 词苑千载群芳竞秀盛开一枝女儿花

A.①韩愈 ②班固 ③屈原 ④苏轼

B.①韩愈 ②司马迁 ③屈原 ④李清照

C.①欧阳修 ②司马迁 ③贾谊 ④苏轼

D.①欧阳修 ②班固 ③贾谊 ④李清照

答案:

B

解析:

①“金石文章”指韩愈的文章“掷地有金石声”,“空八代”源自苏轼对韩愈的评价“文起八代之衰”;②“幽而发愤著成信史”指司马迁著《史记》;③“招魂”“九歌”都是屈原的作品名;④“词苑”“盛开一枝女儿花”指的是李清照,这是著名诗人臧克家为李清照纪念堂题写的对联。

解答此类题可用排除法,如确定②为司马迁,即可排除A、D两项;确定③为屈原,即可排除C项。

二、(9分)

(2014·天津,二)阅读下面的文字,完成第6~8题。

波兰尼认为人类的知识有两种:

通常被描述为知识的,即以书面文字、图表和数学公式加以表述的,只是一种类型的知识;而未被表述的知识,像我们在做某事的行动中所拥有的知识,是另一种知识。

他把前者称为显性知识,而将后者称为隐性知识,也称为未明言知识。

所谓显性知识,即能够用各种明言符号加以表述的知识。

隐性知识是指那种我们知道但难以言传的知识。

波兰尼认为,我们知道的要比我们所能言传的多。

表明了隐性知识的存在。

波兰尼提醒我们不要把隐性知识理解为神秘经验,隐性知识只是难以用语言来充分地表述,而不是说对这类知识绝对地不能言说。

波兰尼绝不只限于承认隐性知识的存在,他更主张隐性知识相对于显性知识具有理论上的优先性。

在波兰尼看来,隐性知识本质上是一种理解力,即领会经验、重组经验的能力。

波兰尼的隐性知识是存在于个体中的、私人的、有特殊背景的知识,隐性知识以个体内在携带的“意会模型”为中心,这些意会模型是概念、形象、信仰、观点、价值体系以及帮助人们定义自己的世界的指导原则。

隐性知识也包含一些技术因素,包括具体的技能和专门技术以及来源于实践的经验。

野中郁次郎也认为有两种不同的知识,即隐性知识和显性知识。

隐性知识是高度个人化的知识,有其自身的特殊含义,因此很难规范化,也不易传递给他人,也就是我们常说的“只能意会不可言传”。

隐性知识是一种主观的、基于长期经验积累的知识,不能用几个词、几句话、几组数据或公式来表达,内容有十分特殊的含义。

隐性知识包括信仰、隐喻、直觉、思维模式和所谓的“诀窍”(如手工匠掌握的特殊技艺)。

隐性知识的概念最早是由波兰尼提出的,野中郁次郎借用了这一概念,但与波兰尼有所不同。

野中郁次郎使用隐性知识一词代表的是难于表达的特殊知识,而波兰尼所指的隐性知识是指以理解一切行动为背景的知识,也即一切知识根植于隐性知识。

关于隐性知识与显性知识的关系,野中郁次郎与波兰尼的观点也有差异。

有学者说,在野中郁次郎看来,二者的关系是“一个连续体的两端”,而在波兰尼看来,则是“同一硬币的两面”。

6.下列对波兰尼关于隐性知识的表述,理解不正确的一项是( )

A.隐性知识是指那些难以用书面文字、图表和数学公式表述的知识,例如我们在做某事的行动中所拥有的知识。

B.隐性知识并不是什么神秘经验,但要想充分地言说它,也是很不容易的。

C.隐性知识本质上是一种理解力,掌握它的目的在于领会与重组经验。

D.隐性知识包含个体内在携带的概念、形象、价值体系等,以及帮助个体定义自己的世界的指导原则。

答案:

C

解析:

根据第二段的最后一句“隐性知识本质上是一种理解力,即领会经验、重组经验的能力”可知,波兰尼认为“隐性知识”的“理解力”就是“领会经验、重组经验的能力”。

题干中将“领会经验、重组经验的能力”变成了掌握隐性知识的目的,属于无中生有。

7.下列对野中郁次郎关于隐性知识的表述,理解正确的一项是( )

A.野中郁次郎借用了波兰尼的隐性知识概念,但没有形成他自己独立的学说。

B.隐性知识的内容具有十分特殊的含义,在极少数情况下可以用几个词、几句话、几组数据或公式来表达。

C.隐性知识主要是长期积累的主观知识,因而“只能意会不可言传”。

D.个人的信仰、特殊的技艺和隐喻、直觉及思维模式,都属于隐性知识的范畴。

答案:

D

解析:

A项,野中郁次郎“没有形成他自己独立的学说”文中无据;B项,隐性知识“在极少数情况下可以用几个词、几句话、几组数据或公式来表达”错,原文是“不能用几个词、几句话、几组数据或公式来表达”;C项,强加因果。

8.下列对本文内容的理解与推断,不正确的一项是( )

A.波兰尼认为隐性知识相对于显性知识具有理论上的优先性,显性知识根植于隐性知识。

B.波兰尼强调隐性知识是以理解一切行动为背景的知识,而野中郁次郎则强调隐性知识高度个人化和难于表达的一面。

C.波兰尼和野中郁次郎都认为,隐性知识和显性知识是可以相互转化的。

D.依据本文内容提取三个关键词,应为“波兰尼”“野中郁次郎”“隐性知识”。

答案:

C

解析:

C项,“隐性知识和显性知识是可以相互转化的”错,原文为“有学者说,在野中郁次郎看来,二者的关系是‘一个连续体的两端’,而在波兰尼看来,则是‘同一硬币的两面’”。

三、(12分)

(2014·天津,三)阅读下面的文言文,完成第9~12题。

文学徐君家传

[清]魏禧

徐君讳谦尊,字玄初,吴县附学生①。

君天资英敏,读书观大略,慕古侠烈之士,好施与,矜然诺。

里有争,必造门征曲直,君一言折之。

家既落,君委曲以奉甘旨,故乡望公②得与二三故旧歌啸山水间二十余年。

一切徭役皆身经理之,不以科兄弟。

君之伯性刚卞,君事之弥谨。

季读书,君不以贫故竭力佽助。

明末赋役重,首事者往往破家,君条利弊上巡抚张公,公览而击节曰:

“此真读书人。

”于是广义田以资通区,置役田给诸甲,至今犹食其利焉。

崇祯末,旱蝗相仍,民殣于道路,君岁减廪食以资乡里,又劝助有力之家,全活甚众。

妻兄弟有老而独者养之二十年,没葬而岁祀之。

君友黄某父子死非所,遗二寡妇一女,君悉心护之,以其女字君从子,故黄氏终身不知有孤寡之苦。

黄之姻某喜豪举,忽罹大祸,君营救之为破家。

其教子以亲贤友善为第一务。

鼎革③初,州郡望人义士多辟地邓尉山、太湖中,君为谋舍馆资饮饩不倦,不复以利害嫌疑介意。

而乙酉丙戌间,群盗大起。

君以身保障一方。

每闻盗则挺身出,纠里中壮士为守御。

贼大恨,卒杀公。

乡里人皆欷歔流涕曰:

“斯人死,我辈无所恃矣。

”

或曰:

君古游侠之流也。

魏禧曰:

游侠士以好义乱国,君以好义庇民,此其不同也。

世之盛也,上洁己砺治以利其下,下尽职以供其上,上下相安,而盗贼不作。

其衰也,大吏贪纵武威以督其下,小吏朘削百姓,自奉以奉上,细民无所依倚。

当是时,千家之乡,百室之聚,苟有巨室魁士,好义轻财利,能缓急一方者,则穷民饥寒有所资,大兵大寇有所恃,不肯失身遽为盗贼。

又或畏威怀德,不敢为非,不忍负其人。

故乡邑有好义士,足以补朝廷之治,救宰相有司之失,而有功于生民。

若徐君者,其庶几于是者与?

嗟乎,是非独为徐氏言之也。

(选自《魏叔子文集》,有删节)

注:

①附学生:

明清科举生员名称之一。

②乡望公:

对徐谦尊父亲的尊称。

③鼎革:

指改朝换代。

9.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.不以科兄弟 科:

分摊

B.全活甚众全:

全部

C.以其女字君从子字:

许嫁

D.纠里中壮士为守御纠:

聚集

答案:

B

解析:

B项,全:

使动用法,使……保全。

10.下列句子中加点词的意义和用法,相同的一组是( )

A.

B.

C.

D.

答案:

A

解析:

A项,介词,因为;B项,介词,在/到;C项,连词,表因果,因而/连词,表转折,但是;D项,语气词,表推测,大概/语气词,表期许,一定。

11.以下各组句子中,全都表现徐谦尊侠义之风的一组是( )

①君天资英敏,读书观大略

②好施与,矜然诺

③广义田以资通区

④君岁减廪食以资乡里

⑤君为谋舍馆资饮饩不倦

⑥每闻盗则挺身出

A.①②④ B.②③⑤ C.③④⑥ D.②⑤⑥

答案:

D

解析:

①是说徐谦尊聪明,③是巡抚张公的行为。

12.下列对本文的理解与分析,不正确的一项是( )

A.家境中落后,徐谦尊悉心奉养父亲,想方设法维持家庭生计,极尽孝悌之义。

B.徐谦尊为人重义轻财,亲贤友善。

明亡后,他资助州郡中有名望的忠义之士,不计个人利害。

C.作者认为,徐谦尊在群盗大起之际,冒着生命危险保护一方百姓,最终被害,是值得敬佩的游侠士。

D.文章选用多个典型事例,有叙有议,肯定了徐谦尊这类人在乱世中对国家的积极作用。

答案:

C

解析:

“认为徐谦尊游侠士”是他人的观点,不是作者的观点。

并且作者认为两者的区别是“游侠士以好义乱国,君以好义庇民”。

第Ⅱ卷

四、(21分)

13.(2014·天津,13)把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

(8分)

(1)君条利弊上巡抚张公,公览而击节曰:

“此真读书人。

”(3分)

(2)乡里人皆欷歔流涕曰:

“斯人死,我辈无所恃矣。

”(2分)

(3)故乡邑有好义士,足以补朝廷之治,救宰相有司之失,而有功于生民。

(3分)

参考答案:

(1)徐谦尊分条陈述利弊,呈报巡抚张公,张公看了击节赞叹说:

“这是真正的读书人。

”

(2)乡里的百姓都哀叹流泪说:

“这个人死了,我们这些人没有可依靠的了。

”(3)因此地方上有崇尚道义的人,完全可以用来弥补朝廷治理的不足,补救宰相等大小官吏的过失,从而对百姓有功。

解析:

(1)条,动词,逐条,分条;上,动词,呈报;“此真读书人”是判断句。

(2)欷歔,叹息;涕,眼泪;辈,这些人;无所,没有……的了。

(3)故,所以;好,崇尚;足以,完全可以用来;而,表顺承,从而;生民,百姓。

参考译文:

徐君,名讳是谦尊,字玄初,是吴县附学生。

徐君天资机敏,聪明,读书时明白了大致的主体轮廓就不再深究了,羡慕古代的刚直严正、见义勇为的人士,喜欢以财物周济人,信守承诺。

街坊邻里之间有纷争,一定(亲自)登门追问是非曲直,徐君用几句话就会使(双方)折服。

家道衰落以后,徐君悉心周到地奉养双亲,因此,他的父亲能够和几个故交朋友在山水之间歌吟长啸二十多年。

一切徭役杂赋他都亲自处理,不把(它们)分摊给兄弟们。

徐君的哥哥性格刚强急躁,徐君对待他更加谨慎。

他的弟弟要读书,徐君不因自己贫困,竭尽全力资助(他)。

明朝末年赋税徭役沉重,出头主管其事的人常常耗尽家产,徐谦尊分条陈述利弊,呈报巡抚张公,张公看了击节赞叹说:

“这是真正的读书人。

”于是扩大义田来资助整个地区,设置役田给各个甲保,到现在仍然享有这方面的好处。

崇祯年末期,旱灾与蝗灾相接,老百姓饿死在道路上,徐君每年减少官府给自己的粮米来资助乡里,又鼓励辅助有能力的人家,使很多人保全活了下来。

妻子兄弟中有年老而孤独的,徐君抚养了他们二十年,在死后殡葬了他们,并且每年都祭祀他们。

徐君朋友中有姓黄的,父子死于非命,留下了两个寡妇和一个女孩,徐君尽心关护她们,把她们的女儿许嫁给了徐君的兄弟的儿子,所以黄氏终身不明白孤独寡居的凄苦。

黄姓的一个姻亲喜欢互相称举以自炫耀,忽然遭遇大祸,徐君营救他耗尽家财。

他教育孩子把亲贤友善作为第一要务。

本朝初年,本州郡中有名望有道义的人多数都迁邓尉山、太湖中来避祸患,徐君给他们寻找住宿的馆舍,资助他们吃喝,不知疲倦,不计较个人的利害得失,不介意自己受到怀疑。

乙酉丙戌年间,盗贼蜂起。

徐君凭借自己一身保障一方平安。

每当听说盗贼起事就挺身而出,聚集乡里的青年壮士守土御敌。

盗贼们非常痛恨他们,最终杀死了徐公。

乡里的百姓都哀叹流泪说:

“这个人死了,我们这些人没有可依靠的了。

”

有人说:

徐君是古代游侠一类的人。

魏禧说:

游侠人士因为坚守道义而祸乱国家,徐君则因为坚守道义来庇护人民,这是两者的不同之处。

世事兴盛的时候,皇帝会洁身自好,严格要求自己,以有利于下级官吏,下级官吏也尽职尽责来侍奉他们的皇帝,上级与下级相处平安,没有矛盾,因而盗贼不起。

世事衰弱的时候,独当一面的地方官贪婪放纵自己的威风来督促他们的手下盘剥百姓,小官吏明目张胆地盘剥百姓,(用这种方式)来供养自己,(并以此)来奉养上级,平民百姓没有什么可依靠的。

在这种情况下,有千家的市镇,有百户的村落,如果有大家族大学者,好义轻利,能够缓和一方的危急情势的,那么贫苦人的饥寒就能有所资助,贼寇有所顾忌,不会失去操守马上成为盗贼。

或者敬畏(他们)的威严,感怀他们的恩德,不敢为非作歹,不忍心辜负那个人。

因此地方上有崇尚道义的人,完全可以用来弥补朝廷治理的不足,补救宰相等大小官吏的过失,从而对百姓有功。

像徐君那样的人,有几个人能做到这样的呢?

哎,这篇文章不是单独给徐君写的呀。

14.(2014·天津,14)阅读下面两首诗,按要求作答。

(8分)

暮 春

[宋]黄庚

芳事阑珊三月时,春愁惟有落花知。

柳绵飘白东风老,一树斜阳叫子规。

暮春山间

[宋]黄公度

缓步春山春日长,流莺不语燕飞忙。

桃花落处无人见,濯手惟闻涧水香。

(1)《暮春》一诗,春之“暮”体现在何处?

(2分)

参考答案:

花瓣飘落,柳絮飘飞,春风将尽,子规啼叫。

解析:

解答本题的关键,在于扣住“阑珊三月”,找出诗中的意象,即落花、柳绵、东风、斜阳和子规。

(2)《暮春山间》这首诗是怎样描写桃花的?

(2分)

参考答案:

没有直接描写桃花形态,而是借涧水暗写桃花之香。

解析:

本题考查鉴赏古代诗歌的表达技巧。

本诗描写桃花却不直接写桃花,主要运用间接描写,如“流莺不语燕飞忙”“濯手惟闻涧水香”。

(3)两首诗都写了暮春之景,表达的情感有何不同?

(4分)

参考答案:

《暮春》一诗主要抒发了诗人惜春伤感之情;《暮春山间》一诗主要表现了诗人欣赏山中暮春之景的愉悦闲适之感。

解析:

分析诗歌情感,要抓住诗歌意象的特点,进而体会诗人所寓之情。

《暮春》诗中“阑珊”“春愁”等词语及“落花”“斜阳”“子规”等意象明显带有感伤色彩,而《暮春山间》诗中“缓步”“流莺”“涧水香”等描写雅致有趣,正表现了诗人的闲适之情。

15.(2014·天津,15)补写出下列名篇名句中的空缺部分。

(5分)

(1)吾所以为此者,________________。

(司马迁《史记·廉颇蔺相如列传》)

(2)________________,眄庭柯以怡颜。

(陶渊明《归去来兮辞》)

(3)________________,往往取酒还独倾。

(白居易《琵琶行》)

(4)女娲炼石补天处,________________。

(李贺《李凭箜篌引》)

(5)尽吾志也而不能至者,可以无悔矣,________________?

(王安石《游褒禅山记》)

答案:

(1)以先国家之急而后私仇也

(2)引壶觞以自酌

(3)春江花朝秋月夜 (4)石破天惊逗秋雨 (5)其孰能讥之乎

解析:

注意“觞”不要误写为“殇”,“逗”不要误写为“斗”。

五、(21分)

(2014·天津,五)阅读下面的文字,完成第16~20题。

枣香醉人

洪丽丽

上午接到爷爷的电话,说给我酿了一罐醉枣,让我抽空回老家一趟。

爷爷每年都会在枣子成熟的季节,亲手挑选出一颗颗饱满、红润的大枣,蘸上白酒,密封在玻璃瓶中。

瓶口用稀稀的黄泥土封住。

静置两三个月后,待枣香、酒香融为一体,合为一物,才有了今天爷爷酿的醉枣。

八十岁的爷爷和八十二岁的奶奶住在离小城六十公里外的乡下老家,固执而孤独地坚守着三间土坯房和一个种着七棵老枣树的大院子。

奶奶告诉我,枣树是她嫁给爷爷的第三天上亲手种下的,到现在已有六十个年头了。

坐小城的公交车到村口已经是中午十二点多了。

雪后的乡村,色彩单调得很,所有矮小的植物都被覆盖在白绒毯似的大雪之下。

寂静的村庄,呈现出一片荒凉的景色。

汽车没停稳前,模模糊糊地看到偌大的村口只有枣树下伫立着一个人。

下车一瞧,原来是奶奶。

她正倚靠着一棵弯弯曲曲、疙疙瘩瘩的老枣树,张望着从远处驶来的汽车。

呼呼的北风,依旧是那样寒冷、刺骨,不时地吹拂起她额前几缕花白的头发,但树下的她却像雕塑般一动不动,只有头上那顶枣红色的绒线帽在瑟瑟地抖着。

奶奶的个子似乎又矮了一些,童年印象中的她是个大高个,干活利落,走路飞快。

我总要仰着小脑袋看她,一溜小跑地跟在她的后面。

只是恍惚间,奶奶竟变成了眼前的模样:

个子矮了,佝偻着身子,走路也有些不稳了。

“不是打电话不叫你来接我吗?

”我慌忙上前搀住她的胳膊,把她全身的重量都揽在自己身上。

“爷爷的气管炎又犯了吗?

”我问。

“没犯,别担心,我们壮实着呢!

”奶奶一向报喜不报忧。

走进院子,七棵老枣树挥舞着光秃秃的树枝,像久违的老朋友般无声地迎接着我。

这七棵老枣树收藏着我单纯而快乐的童年时光……

“奶奶,今年的枣结这么多啊!

”八岁扎着两根羊角辫的我,蹲在九岁哥哥的后面,一边和奶奶说笑着,一边用两只小手胡乱地划拉着地下被爷爷打落的枣子。

爷爷笑呵呵地站在木梯上,用力地挥动着手中长长的打枣竿。

一阵疾风暴雨,红通通、圆滚滚的枣子纷纷落下。

我和哥哥大呼小叫着,疯跑着,打赌谁先找到今年最大、最红的枣子。

五岁的小妹最为老实了,两只胖嘟嘟的小手不时地捡起两颗小枣,放进奶奶的大枣筐里,乖巧、懂事的模样,引逗得爷爷和奶奶哈哈大笑。

时光如箭,一晃二十几年过去了。

“奶奶,那棵枣树怎么歪成这样了呢?

”我问奶奶。

奶奶抚摸着干枯的树干说:

“唉,这棵枣树也老了!

”记忆中这棵枣树结的枣子,即便是刚刚点红,滋味也是酸甜酸甜的,最为解渴、解馋。

虽说是棵枣树,它的意义于我来说却是朝夕相处、不离不弃的童年玩伴。

春天,顽皮地在它疙疙瘩瘩的身上攀来爬去;夏天,撑一个木床,在它绿色庇护伞下纳凉;秋天,肆意摘取它的果实;冬天,又把所有积雪堆在它的脚下。

它和老家,和爷爷、奶奶一起构成了我童年美好图画中最不可或缺的记忆。

一年又一年,奶奶和爷爷为这个大家庭日夜操劳着,枣树发芽、开花、结出最大最红的枣子;一年又一年,奶奶粗糙的手上布满了淤黑色的老年斑,枣树的树皮翘起甚至开始一块块地脱落;一年又一年,爷爷健壮的身体日渐衰弱,枣树的果实也越来越少。

时间,飞逝的时间,残酷的时间,把所有一切都改变了。

爷爷、奶奶和枣树,却默默承受住了!

家中,爷爷正在烧火,锅台旁摆着早已包好的两帘饺子。

“怎么又包饺子?

不怕累着?

”我嗔怪奶奶。

“不累,你不是爱吃菜馅的吗?

我和你爷爷常包!

”

灶下烧火的依然是爷爷,抢也抢不过他。

他总怕我不会烧这种大灶。

爷爷呼呼噜噜的气管和吱吱啦啦的风箱一唱一和的,听得我一阵阵的揪心。

“让你们搬到城里就听话吧,你们这么大岁数了,还住在老家土坯房里,会叫人笑话我们不孝顺的!

”我又开始劝奶奶。

“这房子咋了?

不能住人?

你们不都是在这房子中出生的吗?

”耳背的爷爷显然是听到了我的话,像吵架似的嚷嚷着,固执的表情完全是一个三岁小孩子的模样,令我好气又好笑。

“不就图你们有个根,有个老家吗?

”奶奶边往锅中下饺子边说。

我正用勺子搅着下到锅中的饺子,听到这儿鼻子一酸。

吃饭时,照例,爷爷、奶奶一个劲儿地劝我多吃。

“别夹了,我都吃饱了,现在都流行减肥,哪有像你们孙女这么胖的!

”我夸张地比画着。

“咱可不减,把胃都减坏了!

”他几乎是对着我吼了。

我要走了,爷爷让我捎上那一罐醉枣。

“这七颗枣树真是老了,今年才结了半筐枣子!

”我听到了他喉咙里发出两声似有似无的叹息声,很轻很轻,却只好装作没有听见,低头快步地走出家门。

还是奶奶送我到村口公路上等车,患气管炎的爷爷不常出门,无论是谁回老家,总是奶奶送出屋门、院子,一直送到村口。

一个没有老家的人是没有根的。

爷爷和奶奶就像这院中七棵老枣树的根,铁铸石雕的根,屹立不倒的根。

他们用生命培育出的儿女像极了一颗颗晶莹透亮的红枣,所以不论我们的外表多鲜亮、滋味多甘甜,依然不能离开这深深扎根地下,已然融入血脉的生命之根——哪怕他们走了一段崎岖难行的人生路,耗尽了全部心血、力气,只剩下了风烛残年的躯壳。

奶奶目送我坐上了公交车,汽车缓缓开动,我慢慢地远离了老家,最后消失在我视线里的是奶奶那顶枣红色的绒线帽。

我紧紧地捧着那罐醉枣,不禁陶醉在了那浓浓的枣香和深深的思念之中。

(选文有删改)

16.文中插叙“童年打枣”的场景有什么作用?

(4分)

参考答案:

回忆童年快乐,表现浓浓亲情,增添生活气息;昔日的热闹,反衬出爷爷奶奶晚年的冷清。

解析:

从内容(主旨、情感)和结构(呼应题目、上下文对比)两方面回答。

17.“哎,这棵枣树也老了!

”这句话表达了奶奶怎样的情感?

(3分)

参考答案:

叹惜枣树的老去,体现了奶奶对老树的深厚感情;奶奶借枣树的老去感慨自己的衰老。

解析:

这种情感是对枣树、自身、世事的感叹,是对时间流逝的感叹。

18.请赏析文中画线的语句。

(