交通论文微型立交桥.docx

《交通论文微型立交桥.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《交通论文微型立交桥.docx(13页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

交通论文微型立交桥

微型立交桥可行性探究

作者:

樊新贺骆鑫

一、综述

道路是交通的动脉。

在现代交通中,公路交通起着至关重要的作用。

随着交通事业的飞速发展。

社会经济的繁荣,不但城市道路纵横交错,乡村公路上交叉也随处可见。

道路的相交处——交叉口,是行人、车辆汇集,转向和疏散的必经之点,可谓是保证公路交通运输畅通的关键,也是交通的咽喉。

因此,路口的交叉形式和交通组织对车辆的畅通与行人的安全,具有很大的影响。

本文探论了立交桥尤其是微型立交桥在解决交叉口堵塞方面的可行性。

二、交叉口堵塞原理

平面交叉口目前还是公路交通的主要交叉口形式,当各个方向的车辆通过路口时,由于行驶的去向不同,相互交叉就会形成冲突点。

如果车辆无一定的交通管理,在各个冲突点就可能发生车辆冲撞,从而造成交通事故和路口的阻塞。

如何消除和减少这些冲突点,保障车辆的顺利通行与安全,就是路口设计的重要任务之一。

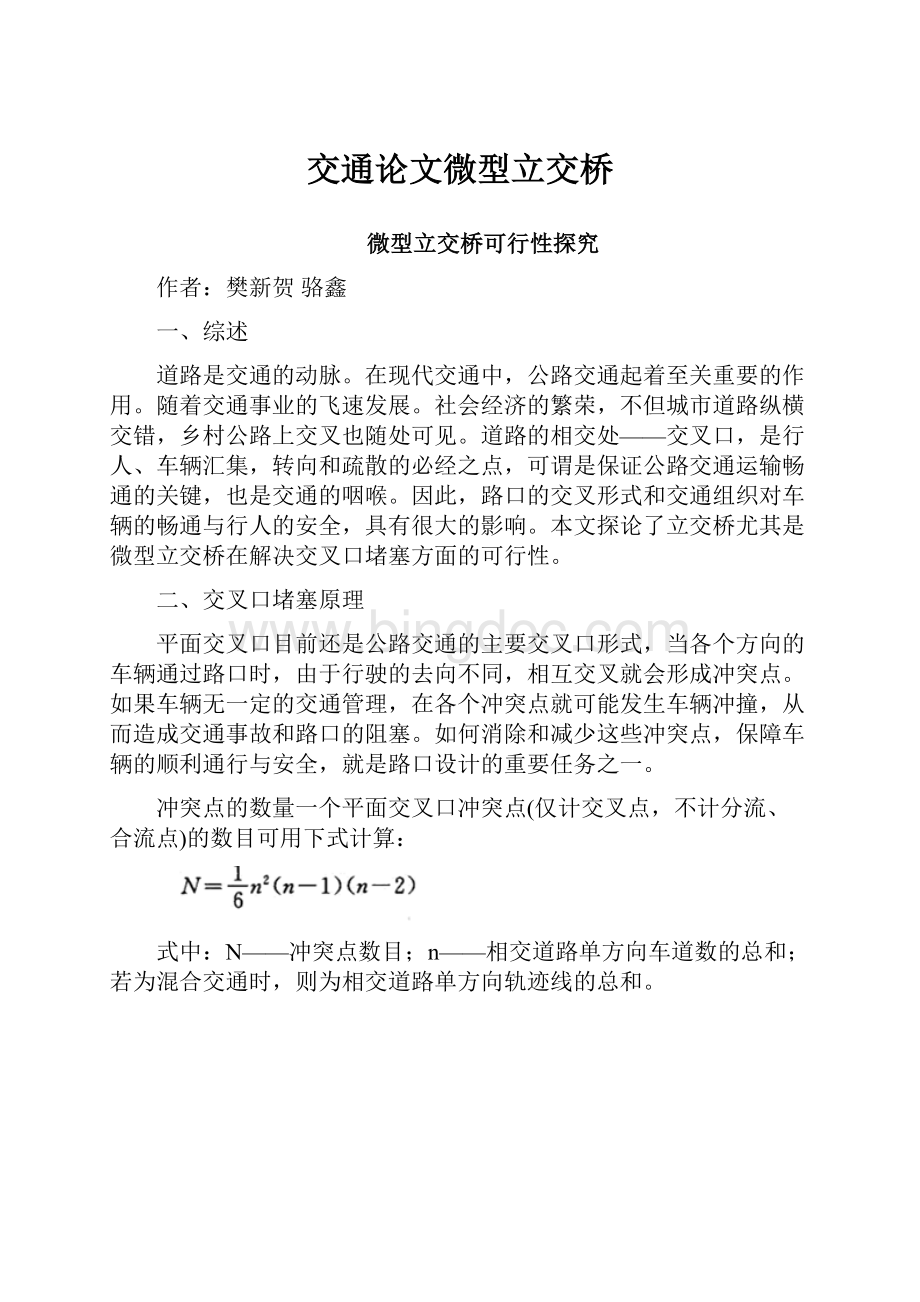

冲突点的数量一个平面交叉口冲突点(仅计交叉点,不计分流、合流点)的数目可用下式计算:

式中:

N——冲突点数目;n——相交道路单方向车道数的总和;若为混合交通时,则为相交道路单方向轨迹线的总和。

可通过以下三种途径来改善平面交叉:

(1)将车道平面分离——交通渠化;

(2)将运行时间分离——红绿灯管制;

(3)将车道空间分离——立体交叉。

(1)是将上、下行车道都分开、或设置中间分隔带、或设置中间转盘等。

分开车道和设置中间分隔带都只能减少冲突点,而不可能完全消除冲突点;设置中间转盘虽然消除了冲突点,将其转化为合流、分流、交织的混合运行,但车速大大降低,大交通量的常常受阻。

(2)是将冲突发生的车道双方的运行时间错开。

为减少或消除行车冲突点.,一般采用交叉口红绿灯交通管理设施,也有以单行线、自动信号控制、民警指挥等来达到这一目的。

但这样以一个路口的车辆停留等候来避免冲撞,使路口的通行能力大大降低,红绿灯造成的等待问题也进一步造成了交通的拥挤堵塞。

(3)是消除冲突点最有效的方法。

三、立体交叉的作用以其发展概况

立体交叉的作用立体交叉在道路交通上起着非常重要的作用。

它取代了平面交叉路口的信号管理;基本上消除了平面交叉路口的冲突点;使车辆接连不断地迅速地通过交叉路口;大大地提高了道路的通行能力;同时节省了时间、燃料等,带来相当可观的经济效益,为高等级公路的高速安全、畅通提供了保证。

美国最早修建立体交叉是1928年在新泽西州Woodbridge的两条道路相交叉处修建的第一座苜蓿叶式立体交叉该立交通过的交通量子均每昼夜达62500辆,高峰小时达6074辆,即每分钟可容许100辆汽车通过。

1930年在芝加哥又建成了第一座拱式立体交叉桥。

到1936年已建成125座立体交叉桥。

随着社会的发展立体交叉在各大城市中已经是随处可见,以我国为例就有北京建国门三层长条苜蓿叶式立体交叉,西直门的三层环形立体交叉;上海真北路立体交又;天津中环线八里台立体交叉,中山门蝶式立体交叉;广州区庄四层环形交叉,人民路高架桥;西安星火路立体交叉等著名立体交叉桥

随着交通量的增长,立体交叉在不断增多;其形式也从早期的几种发展到数百种,有简单的分离式也有互通式;有两层立体交叉,也有三层以上交体交叉;有车行立体交叉,也有铁路公路立体交叉,人行立体交叉等,开创了立体交叉的新纪元。

四、立体交叉的特征与组成

立体交叉的特征及修建以立体交叉口代替平面交叉口,大大地提高了道路的通行能力。

立体交叉的交通组织不同于平面交叉路口,在立体交叉路口上,各向车辆的行驶方向,是根据立体交叉的结构形式进行交通组织,并且必须设置适应于立体交叉的各种交通标志和管理措施。

立体交叉虽然提高了道路的通行能力,但它占地面积较大;部分车辆(特别是左转弯车辆)通过立体交叉时需增加绕行距离;为了克服相交道路的高差还需绕行一段上、下坡引道。

不同的立体交叉,由于受地形、地物,环境条件,交通流大小等诸因素的影响,其特征不一致。

立体交叉一般由以下几个部分组成;

1.引道与构造物(跨线桥)相接的桥头路段,其范围是由于道的现状地面标高至与桥头相接顺的路段。

2.坡道一般指立体交叉桥下低于现状地面标高的路段,其范围是干道一端现状地面标高至另一端现状地面标高。

3.匝道用以连接两条相交道路供左、右转弯车辆单向行驶的单车道路,有时以弯桥出现,它与主线的交点称为匝道终点。

4.构造物(隧道或跨线桥)穿越相交道路的结构物,是立体交叉实现车流分隔的主体。

有的立体交叉有一座以上的构造物(指匝道与干道、干道与干道、匝道与匝道相交叉处所修建的立交桥或隧道)。

5.变速车道由于匝道采用比主线较低的车速,因此车辆进出主线都要改变车速。

在匝道终点附近,主线右侧增设的,为车辆进出变速而用的附加车道称为变速车道。

入口端为加速车道,出口端为减速车道。

6.出口与入口由主线进入匝道的路口称为出口;由匝道进入主线的路口称为入口。

7.斜带及三角形地带变速车道与主线衔接的三角形渐变段称为斜带。

匝道与主线间,或与匝道司所围成的封闭地区统称为三角形地带(或三角区)。

三角区可作为交叉口绿化美化环境、照明等用地。

8.辅助车道当高等级公路与次要道路相交时,在分合流附近,为了使匝道与高等级公路车道数平衡和保持主线的基本车道数而在主线一侧增设的车道。

9.集散道路位于城市附近交通繁忙的高速公路,为了减少进出高速公路的车流交织和进出口数量,在高速公路一侧或两侧所修建的与高速公路平行而又分离(主线为其它等级公路,也可考虑与主线不分离)供车辆进出的专用道路。

五、立体交叉建造的必要性

技术上合理一般来说,在下列情况下应采用立体交叉:

1.高等级公路与高等级公路相交叉处(高速公路与高速公路、高速公路与一级公路、高速公路与汽车专用公路等);

2.小高等级公路与快速道或主干线相交叉处;

3.高等级公路与城镇主要放射线相交叉处;

4.高等级公路的特殊设施(如收费站、停车场、调头立交等);

5.城市道路交叉口,如不修建立体交叉就无法改善交叉口及其相连道路的交通现状;

6.城市交叉口、交通量很大,经常发生拥挤、阻塞、排队现象;

7.铁路干线与道路相交而互相干扰很大的交叉口;

8.横穿高速公路、汽车专用公路而不应中断的地方道路及便道;

9.城市繁华商业街作为城市主要交通干道,道路现状不能满足人们购物、旅游和车辆交通等用途,综合考虑,可以修建高架桥;

10.地形和环境适宜,例如较高的桥头引道与滨河道路交叉等。

立体交叉造价高、占地大,只有在采用平面交叉口和各种交通组织措施都不能解决道路交通问题时,才考虑采用立体交叉。

六、微型立交桥简介

立交的单位面积的通行能力远低于平交路口,同样是每小时一个占地0.5公顷的平交路口在信号灯和交警指挥下最多可通过4000辆中型汽车,而一个占地5公顷的互通立交最多可疏导巧15000辆中型汽车,其单位面积的通行能力仅是平交路口的0.375倍。

这些立交不仅是浪费了宝贵的土地资源,还对地形等因素要求较高导致一些交通堵塞的节点无法采取立交桥这种模式改善交通环境

微型立交桥是由交通专业大学生李旭用两年时间设计完成的,在他的设计中十字路口转弯不停车,能有效解决由道路交会过多红绿灯等待时间过长引起的交通堵塞问题。

如下图所示,该立交桥不设红绿灯,通过各种弯道的设计达到让所有车无需等待就能同时完成调头、转弯、直行等以往必须依靠红绿灯排位解决的问题。

作者父亲2007年到北京做生意,因堵车失去了一个大单生意。

那时北京已经开始堵车。

李旭设计“微型立交桥”得到父亲的大力支持。

李旭认为该方案特别适合北京,因为北京的交叉路口多,且道路比较宽,四平八稳。

而且微型立交桥占地面积小,能适用于很多大型立交桥不适用的环境,比如中关村的四环路口等。

七、社会看法

网友勺子指出,双井桥设计存在问题,公交站、地铁站、购物中心集中,环线出口车辆与自行车、行人交织,非常混乱,并希望“微型立交桥”方案能帮双井桥治堵。

也有人反映“‘微型立交桥’没有考虑行人,是硬伤。

”

专家称:

“ 该设计将加剧北京拥堵。

”桥上多出很多出口,易拥堵、一旦走错难以纠正等。

住建部城市交通工程技术中心副主任马林称,大学生设计方案精神可嘉,但“微型立交桥”不具有可行性,更不适合于北京。

如果采用,北京将更拥堵。

马林认为,该方案缺乏工程技术基础,如果严格按照立交桥的一些设计标准,比如坡度、转弯匝道等因素,把这些都考虑进去,落实到具体尺寸,将不再是“微型”,会很庞大。

而且,这个设计没考虑到车流问题,按照这个方案,车在转弯时速度必然降低,对于北京这样交通流量巨大的城市,速度一旦降低,就会使拥堵更严峻。

而且该方案坡度较大,遇到雨雪天,行车更难。

此外,该方案在视距上存在盲点,立交四条上、下左转车道与掉头车道之间的距离较小,转弯半径、桥下净空高度不足,整体指标较低,容易造成行车视线干扰,易引发事故。

十余年研究立交桥的民间设计师郑学信在看了李旭的方案后认为,该设计没有很好解决车流交织问题。

因此不适合用于双井桥这样车流量巨大的地方。

他认为,传统立交桥设计的最大问题在于车流交织和人车混杂。

双井桥的堵点也是这样形成的。

车流交织的地方,道路通行能力打折。

另外,机动车和自行车走平行车道,转弯时人车混杂,会出现车流交织现象,造成混乱。

李旭的设计没有针对上述问题的措施。

上海市城市建设设计研究院副院长刘伟杰教授指出,方案虽然是提倡“微型”,但要把该立交如此之多的弯道和坡道变成实物,所占空间绝不会小。

“立交坡度的高度设置、弯道半径都有专业的规划要求。

坡道太陡,反而会影响正常的通行;转弯半径小会影响车速,严重的会引发追尾等安全问题。

”其次,立交桥上层岔口密集,且行车线路相互交错,不免在立交上发生拥堵,造成长时间等待,可能重蹈上海部分立交上安装红绿灯的覆辙;第三,该立交设计的岔口基本都在左侧,与一般立交“右进右出”的习惯不一致,容易发生不必要的事故。

第四,在城市建设中,立交所占用的空间大小不能只看表面,按照小李的设计图,施工会牵涉到地下管道排线等问题,这不是简单设计就可以解决的。

专家的意见可以总结为一下四点:

1、从整体上看,立交四条上、下左转车道与掉头车道之间的距离较小,转弯半径、桥下净空高度不足,整体指标较低,容易造成行车视线的干扰。

2、从设计指标上来说,城市道路立交匝道纵坡坡度最大为4%~6%,冰冻地区限坡为不大于4%。

桥下净高不小于5米,桥梁结构高度约为1.5米。

以最低标准来计算,微型立交左转匝道从主线桥到落地后直线距离最小应为163米,且由于立交上下桥左转匝道与主线桥交叉,为保证左转匝道总净空要求,实际主线桥净空要进一步提高,立交的可实施条件受限。

3、由于受空间条件的限制,桥上掉头匝道的半径较小且需要左进左出,影响交通安全。

4、立交的设计并未考虑交叉口行人及非机动车过街问题。

干路车流量大,无信号灯控制,行人及非机动车过街需横穿车行道,不仅对干路机动车行车造成干扰,更容易引发交通事故。

5、目前郑州市在大学路—南三环规划的立交,采用了类似的处理方式,解决交通左转问题。

由于受立交规范指标的限制和解决非机动车交通的问题,立交占地规模仍然较大,仅适用于重要的枢纽立交节点采用,不宜全面推广采用。

八、我们的研究

微型立交桥的设计初衷是想不占用额外的土地面积(仅需在原有红绿灯处建起微型立交)而实现更大的车辆通行能力。

我们在分析微型立交桥时,就要抓住其根本——“小型”来分析,即在有限的空间内能否达到其增大交通量的目的。

对于不同的车道,我们给出了干道交叉口临界流量的估算值。

具体的计算过程如下。

我们希望通过计算在红绿灯和微型立交桥两种情况下的临界流量,对二者进行对比,进而分析出微型立交桥的可行性。

红绿灯指示的干道交叉口的临界流量:

城市干道交叉路口,除首都北京的西长安大街为八车线机动车道外,一般主干道均为四车线或六车线。

为此,对典型干道交叉口,结合我国实际,可区分四、六车线两种类型。

1、主干道为六车道

经分流渠化,其进口端可分别设置左转专用、直大、直小与右转专用四条车道。

根据大城市交通繁忙的路口,如武昌大东门、北京崇文门、东单以及汉阳钟家村等实测数据:

信号周期波动于105—120之间ti大、ti小分别为3.6—4.0与2.5—2.7;t左、t右分别为4.2—4.4与4.6—4.8。

主干道双向流量不均衡系数在城区为1.16—1.2;在郊区及城区边缘的出入城干线及环路交叉处,则分别为1.4及1.2左右。

相交干道流量比波动于0.6—0.5:

0.4—0.5之间,于是可将各参数的上、下限值代入计算式:

由此可得,相交干道流量比为0.5:

0.5时,直大车道饱和通行容量为415—460辆;相当于当量小汽车664—736辆。

当相交干道比为0.6:

0.4时,直大车道饱和通行容量为516—560辆,相当于小汽车826—896辆。

对直行小车道,则分别为599—650与719—779辆。

Q左按不引起对向直行车流折减,则混合车为:

即相些于195—221辆小汽车。

若按左转专用道公式计算,则

相当于387—419辆小汽车。

前者约为后者的50—52.7%;左转超前候驶时,也在50%以上(式中,

取18s)。

它表明选定n左≥0.4作为设置左转车专用道的条件是合适的。

对右转专用其道共饱和容量值为

相当于682—712辆小汽车。

据抽样调查,除个别特殊情况外,右转车占的比重一般约为进口总车流量的20—24%;即相当于右转专用道通行容量的38.5—47.2%。

它表明选定

N右≥0.4作为设置右转专用道的条件,也大体是合适的。

根据以上分析,当相交干道流量比为0.5:

0.5时,位于城区路口的主干道进口双向饱和通行能务的计算式可列为:

若右转车比例取24%,则为3022—3585辆小车。

相应的路口饱和通行能力为5756—6812辆大车,即6040—7170辆小车。

当相交干道流量比为0.6:

0.4时

若右转车比例为24%,则NS为3610—4223辆小车。

路口饱和通行能力分别为5710—6686辆及6016—7038辆小车。

2、主干道为四车道

这类平交口经渠化可划分为左转专用、直行、直右混行三条车道。

当相交干道流量比为0.5:

0.5时,主干道进口双向饱和通行能力计算式,可列为:

若相交干道流量比为0.6:

0.4时,则N’S为

与之相应的路口饱和通行能力分别为4528—5296辆及4466—5283辆。

当进口左转车流量小,右转流量大时,也可划分为直左混行、直行及右转专用三条车道。

对直左混行左道的饱和通行能力计算:

式中Q左比——在转车道占直左车流量的百分数取15—25%;ti——直行小车与左转车的加权平均车头时距,取2.7—3.0(s)。

直左车中,大车约占l0%。

这种车道组合与功能划分,其主干道双向饱和通行能力值为

相应的路口饱和通行能力为4420—5586辆。

当相交干道流量比为0.6:

0.4时,则N’S为2697—3352辆;相应的路口饱和通行能力为4500—5580辆。

微型立交桥的临界流量:

微型立交桥所采用的是汇入和分流方法解决冲突点问题的,然而汇入和分流是存在潜在冲突点的。

如上图所示,如果南北直行车速过快,会导致东西左转和掉头汇入南北直行道时出现问题,容易产生交通事故。

为了保证安全,必须限制南北直行的车速,以保证东西向左转或者掉头的车的安全插入。

然而由于空间有限,东西向的左转和掉头都需要车速很慢,而且只能单车道进行。

正常情况下,相交干道流量比波动于0.6—0.5:

0.4—0.5之间,其中东西向左转和掉头共占30%左右,不断的汇入,会严重影响南北向的正常直行,从而降低本来设想的增加交通量的设想。

国家规定,二级公路的设计标准弯道最小半径为250米,视距110米。

立交桥的优势在于不需要使车辆停下来等红绿灯,不需要把速度减得太慢。

然而,立交桥里面,由于转弯半径的限制,转弯的车辆速度必须降低到很慢才行,那么就会导致微型立交桥成为一个交通中转的堵塞点,不能很好的实现它的目的。

由于立交桥通行量模型的建立比较困难,需要实际的数据才能得出比较符合实际的结论,我们没有做这方面的工作,仅仅从理论层面上对其进行了分析,说明了其所存在的根本性的问题。

九、感想

立交桥建设讲究因地制宜,没有固定模式,比如车流量、周边环境,对城市发展的预测等。

能不修建立交桥的地方应尽量不修建立交桥,一些城市已经开始逐步拆除一些不必要的立交桥了。

建立交桥并不是解决城市交通拥堵的根本方案,建一座立交桥,可能这个地方速度快了,但更多车辆也因此进来了,一旦发生拥堵,疏导更难。

整个城市的交通是一个平衡系统,某个点畅通会导致其他点的拥堵,是以牺牲别处换取的。

“一座立交桥就是一个交通拥堵的诱发点。

这样就导致了一个恶性循环,你必须不停地修建立交桥来解决新的拥堵。

”

通过资料的查阅以及具体计算我们论证了微型立交桥的可行性,计算证明这种新型立交桥的模式还需完善,不过这也为我们解决拥堵问题提供了一个新的思路。