昭通地层构造概况.docx

《昭通地层构造概况.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《昭通地层构造概况.docx(22页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

昭通地层构造概况

第一节区域地层

本次工作区位于1:

20万区调昭通幅东北部,东邻1:

20万区调镇雄幅。

测区位于扬子准地台(Ⅰ)滇东台褶带(Ⅰ3)滇东北台褶束(Ⅰ32)西部新寨子向斜两翼。

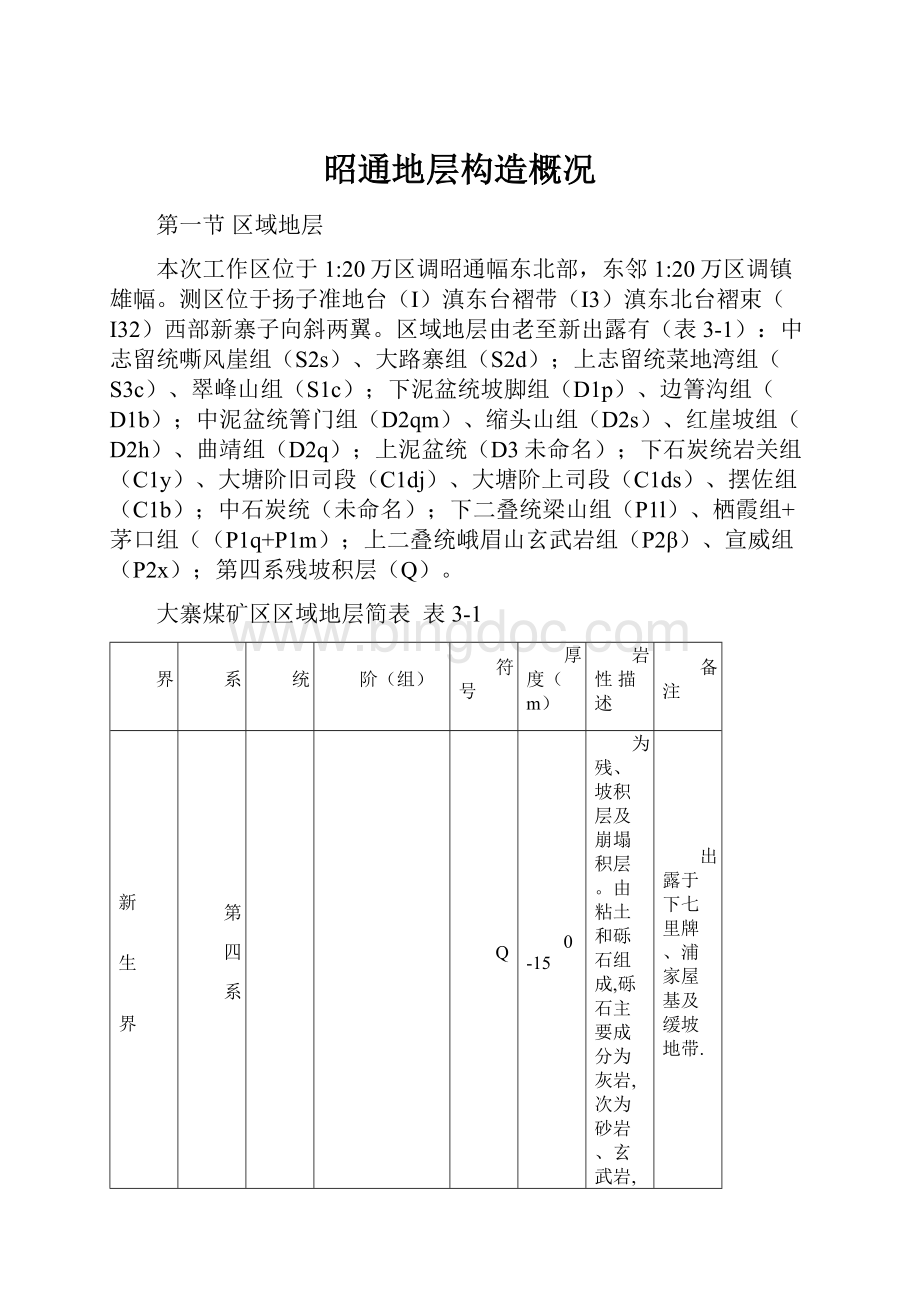

区域地层由老至新出露有(表3-1):

中志留统嘶风崖组(S2s)、大路寨组(S2d);上志留统菜地湾组(S3c)、翠峰山组(S1c);下泥盆统坡脚组(D1p)、边箐沟组(D1b);中泥盆统箐门组(D2qm)、缩头山组(D2s)、红崖坡组(D2h)、曲靖组(D2q);上泥盆统(D3未命名);下石炭统岩关组(C1y)、大塘阶旧司段(C1dj)、大塘阶上司段(C1ds)、摆佐组(C1b);中石炭统(未命名);下二叠统梁山组(P1l)、栖霞组+茅口组((P1q+P1m);上二叠统峨眉山玄武岩组(P2β)、宣威组(P2x);第四系残坡积层(Q)。

大寨煤矿区区域地层简表表3-1

界

系

统

阶(组)

符号

厚度(m)

岩性描述

备注

新

生

界

第

四

系

Q

0-15

为残、坡积层及崩塌积层。

由粘土和砾石组成,砾石主要成分为灰岩,次为砂岩、玄武岩,局部地段砾石被钙质泥质胶结成角砾岩,砾径一般为5-8厘米,大者达数米.不整合覆盖于各老地层之上.全层厚度0-15米.

出露于下七里牌、浦家屋基及缓坡地带.

古

生

界

古

生

界

二

叠

系

上

统

宣

威

组

P2x

77-194

紫、灰绿、紫红色砂岩、泥岩夹煤线,底为砾岩夹铝土岩及赤铁矿层.含:

Gigan-topterissp,protoblechnumconotractum,Lobatannutariaheianensis.

测区内未出露.

峨

眉

山

玄

武

岩

组

P2β

404-1859

上部为深灰、灰绿色致密、杏仁状玄武岩夹凝灰岩;中部为深灰色斑状玄武岩夹致密、杏仁状玄武岩;下部为灰绿、暗灰、灰黄色玄武岩质火山集块岩、火山细-粗角砾岩,含细火山角砾粗凝灰岩.

测区外围西北牛角湾梁子出露.

下

统

茅

口

组

P1m

112-641

深灰、灰白色灰岩,生物碎屑灰岩夹泥灰岩及虎斑状灰岩.含:

Neoschuagerinasp,Chusenollasp.Vebeekinauerbeeki,Yabeinasp

测区鱼窝至牛角湾梁子出露.

栖

霞

组

P1q

76-430

深灰、灰白色灰岩、生物灰岩夹白云岩及假鲕状灰岩.含:

Misellinaclaudiae,Nankinellacf.inflata,Hayasakaiasp.

测区内新寨至牛角湾梁子出露,呈北东-南西向延伸.

梁

山

组

P1l

2-100

灰黑、灰绿、紫红色砂岩、泥岩夹煤线、铝土岩及赤铁矿.含:

Lepidodendronsp.

测区西部出露,呈条带南北向延伸.

石

炭

系

中

统

C2

33-86

灰、灰白色灰岩夹假鲕状灰岩及生物碎屑灰岩.含:

ProfusulinellarhomboidesLithostrotionellatingi

测区内未出露.

下

统

摆

佐

组

C1b

163-186

灰白色生物碎屑岩、白云岩.含:

Gondolinaweiningensls,Strialiferasp.

测区东、南、西部出露,呈条带延伸.

大

塘

阶

上

司

段

C1ds

89-389

灰黑色灰岩、含燧石灰岩,夹白云岩及泥岩.含:

Palaeosmiliacf.sororia,Yuanphyllumsp,pugillscf.hunanesis.

测区东、南、西部出露,呈条带延伸.

旧

司

段

C1dj

68-129

灰黑、褐黄色砂岩、粉砂岩、泥岩、炭质泥岩夹煤与泥灰岩.含:

Kueichouphyllumsp.Syringoporasp.

测区东、南、西部出露,呈条带延伸.

岩

关

组

C1y

32-94

灰白、深灰色灰岩,含燧石条带白云岩.含:

Pseudouraliniasp,Camaroloechiacf.Kinlingensis.

测区东南和北西部出露.

泥

盆

系

上

统

D3

41-609

灰、深灰、灰黑色结晶白云岩,灰色灰岩.含:

Leperdiliaequianglaris.Disphyllumirreguluere.Paurorhynchaglobosa

测区东南和北西部出露.

中

统

曲

靖

组

D2q

52-289

上部黄绿、灰白、紫红色细砂岩、钙质你岩、瘤状灰岩;中部灰色灰岩;下部泥质灰岩、白云质灰岩、钙质泥岩.含:

Nowakiaotomeri,Stringocephalusobesus

测区内未出露

红

崖

坡

组

D2h

39-238

灰、灰黑、黄绿色泥岩、钙质泥岩、石英细砂岩、白云质灰岩夹紫红色泥岩,底部为白云岩或泥质灰岩.含:

Limopieriasp,sphenotomophasp.

测区内未出露

缩

头

山

组

D2s

27-441

灰白、白色块状细粒石英砂岩夹灰绿色、灰黑色砂质泥岩、粉砂岩及赤铁矿.含:

Psilophylitessp.Protolepidodendronscharyanum,Lingulasp.

测区内未出露

箐

门

组

D2qm

19-113

灰绿、灰黑色泥岩,底部白云岩或泥质白云岩.含:

Uiaratuiacf.laevigata,Xenospiriferfungi。

测区内未出露

下

统

边

箐

沟

组

D1b

20-67

深灰、灰黑色生物灰岩与灰绿、黄绿色泥岩、粉砂岩互层;底部为灰岩或白云岩。

含:

Euryspiriferqaradoxusshujiapingnsis,Acrospiriferarduenensis.

测区内未出露

坡

脚

组

D1p

18-78

灰绿、黄绿色泥岩夹细砂岩或灰岩透镜体。

含:

Dicoelostrophiaannamilica,Euryspirifertonkinensis.

测区内未出露

志

留

系

上

统

菜

地

湾

组

S3c

64-211

紫红色粉砂质泥岩及泥质粉砂岩。

含:

Striispirifersp,上部为灰绿色砂质白云岩夹紫红色粉砂岩;底部为紫色、灰绿色泥岩。

含:

Coronocephaluschngningensis.

测区内未出露

翠

峰

山

组

S3c

25-300

灰黄、褐黄色石英砂岩、灰黄绿色粉砂岩夹粉砂质泥岩。

含:

Zosterophyllumcf.yunnanicum,sacheocladussp,polybranchiaspissp.

测区内未出露

中

统

大

路

寨

组

S2d

122-395

黄绿、灰黄色泥质钙质粉砂岩夹泥灰岩、瘤状灰岩,下部夹一层黑色笔石泥岩。

含:

Sichnanoocrachaoi,Nonosraptusriccartonensis,Coronocephalusrex.

测区内未出露

嘶

风

崖

组

S2s

61-220

灰绿、黄绿色钙质泥岩、灰岩、泥质灰岩、紫红色泥质粉砂岩。

含:

Plilophyllumsayiihoenso,Psaudotaceroporasp,Nucleospirapulohra,Nalivkiniaelngata.

测区内未出露

第二节地层

测区内出露地层总厚约1300m,依据工作区地层特征,从层序地层学的角度出发,参考古生物划分方法,结合川滇地层对比,对区内地层进行划分,详见“地层划分对比表”(表3-2)。

测区地层主要有新生界至古生界地层,产状平缓,测区内主要出露地层有:

第四系残坡积层(Q);上二叠统峨眉山玄武岩组(P2β);下二叠统茅口组(P1m)、栖霞组(P1q)、梁山组(P1l);下石炭统摆佐组(C1b)、大塘阶上司段(C1ds)、大塘阶旧司段(C1dj)、岩关组(C1y);上泥盆统(D3未命名)。

本次实测1条地层剖面(Ⅷ、Ⅸ),为全层地层剖面,重点层段(含煤地层)下石炭统大塘阶旧司段施工槽探5条。

地层划分对比表表3-2

系

统

四川南部

云南昭通幅

本次

二

叠

系

下

统

峨嵋山玄武岩组

(P2β)

峨嵋山玄武岩组

(P2β)

峨嵋山玄武岩组

(P2β)

下

统

茅口组(P1m)

茅口组(P1m)

茅口组(P1m)

栖霞组(P1q)

栖霞组(P1q)

栖霞组(P1q)

铜矿溪组(P1t)

梁山组(P1l)

梁山组(P1l)

一、第四系(Q)

本区第四系由崩积、冲洪积、残坡积物组成(图片3-1)。

崩积物由分布于灰岩的悬崖峭壁之下反向坡地带堆积的大小不等的各种岩

照片3-1第四系冲积、洪积物

块组成,冲洪积物主要分布在山区的沟谷及大沟,由大小不一、分选差的砾石、砂土、粘土组成;残坡积物为杂色砂泥、亚粘土含岩块等组成,分布于缓地、平地、槽谷及岩溶漏斗中。

厚度0~15米。

二、二叠系(P)

1、上统(P2)

峨嵋山玄武岩组(P2β):

区内出露不全,为深灰色致密块状玄武岩夹紫红色凝灰岩薄层。

玄武岩中含灰岩捕入体(图片3-2),分布于测区外围西北部的牛角湾梁子一带,为基性岩浆溢出而成,层位较稳定。

具气孔、杏仁状构造。

厚度70米,与下伏地层茅口组呈假整合接触(图片3-2)。

照片3-2致密块状玄武岩中含灰岩捕入体

2、下统(P1)

(1)茅口组(P1m)

该组主要分布于测区外围西北部。

层位稳定,岩性单一,为浅灰-深灰色中厚层状隐晶-细晶质灰岩及生物碎屑灰岩,下部夹泥灰岩及虎斑状灰岩,含燧石结核或条带,为一套浅海相碳酸盐岩沉积。

本组富含Neoschuagerinasp,Chusenollasp.Vebeekinauerbeeki,Yabeinasp.等动物化石。

厚度80m,与下伏栖霞组地层呈整合接触。

(2)栖霞组(P1q)

在测区西北部有出露,呈条带状近南-北向延伸。

为灰、浅灰、灰黑色中厚-巨厚层状隐晶-细晶质层状生物灰岩,夹少量白云岩、钙质白云岩,局部具虎斑状及刀坎状构造(照片3-3),下部岩溶较发育。

本组含Misellinaclaudiae,Nankinellacf.inflata,Hayasakaiasp.等蜓科及腕足类化石。

厚度>120米,与下伏梁山组整合接触。

照片3-3P1q组下部地层中的刀坎状构造

(1)梁山组(P1l)

主要为灰绿色中厚层状钙质粉砂岩,紫红色粉砂质页岩互层。

中部夹绿色葡萄状、豆状铁质砂岩及黄褐色条带状砂岩。

顶部夹黑色页岩,底部为紫灰、灰绿色泥岩、钙质粉砂岩夹劣质煤一层,煤厚约0.30m等,编号C1。

本组地层由于抗风化能力较弱,往往形成缓坡地形。

测区内平均厚度约84米,与下伏下石碳统呈假整合接触。

三、石炭系(C)

下统(C1)

(1)摆佐组(C1b)

为灰白-浅灰色中厚层状隐晶-细晶质灰岩、泥质灰岩,间夹薄层蓝绿、黄绿色钙质泥岩、泥质粉砂岩及灰白色白云岩、燧石灰岩薄层;中下部含较多的Gondolinaweiningensls,Strialiferasp.等动物化石。

一般厚130m。

与下伏上司段地层呈整合接触。

(2)大塘阶上司段(C1ds)

为灰-深灰色薄-中厚层状隐晶-细晶质灰岩,夹多层紫红色泥岩薄层(图片3-4)及少量燧石灰岩条带、燧石团块,偶见Palaeosmiliacf.sororia,Yuanphyllumsp,pugillscf.hunanesis.等动物化石;

顶部为紫红色泥岩夹中厚层状隐晶-细晶质灰岩,含灰岩角砾,底部含遂石团块及条带顺层分布。

一般厚180m,与下伏旧司组地层整合接触。

(3)大塘阶旧司段(C1dj)

为测区的含煤地层,其岩性为灰、深灰色页岩、粉砂质页岩、粉砂岩、炭质页岩和煤组成,含黄铁矿结核和植物化石碎片。

根据岩性可

图片3-4C1ds中厚层状灰岩夹多层紫红色泥岩薄层

分为上、下亚段:

上段为灰、深灰色中厚层状粉砂质页岩夹铁质粉砂岩,厚约50米。

下段为含煤段,为粉砂岩、炭质页岩和煤组成,炭质页岩中夹石英砂岩,含黄铁矿结核,本段厚约60米。

含稳定可采煤层仅一层,编号C2,煤厚1.2-2.3米,煤层伪顶为薄层状砂质泥岩,厚0.2-0.5米,煤层底板为一层粉砂岩为主,夹薄层钙质泥岩,厚度11-13米。

测区煤系地层总厚度90~130米,平均厚度约110米,在测区四周均有出露。

(4)岩关组+上泥盆统(C1y+D3)

为灰白~浅灰色中厚层状隐晶~细晶质灰岩、泥质灰岩,间夹薄层蓝绿、黄绿色钙质泥岩、泥质粉砂岩及灰白色白云岩、燧石灰岩薄层;中下部含较多的腕足类、珊瑚等动物化石。

岩关组地层厚65m。

与下伏泥盆系上统地层呈整合接触。

第四章构造

第一节区域构造

本区大地构造位于“川滇经向构造带”北段东沿与“华夏式”构造的交接部位。

在漫长的地质历史中,区内经历了长期多次的地壳运动,使不同时代的地层发生了多种型式的构造形变,留下了性质不同、规模不等、方向不一的构造形迹。

从区内主体构造的力学性质及成生联系分析,本区以华夏式构造体系最为发育,此外尚有东西向构造体系、南北向构造体系和一些规模较小的旋扭构造。

区域构造见图4-1。

第二节构造

测区主体为一北西-南东向的宽缓对称向斜构造,地层倾向北东和南西,倾角一般为5-10°。

区内构造以断层为主,局部发现挠曲和地层倒转现象。

已发现F1、F2、F3三条断层,F1断层于测区东部边界通过,并向北延伸进入测区北部;其它两条断层(F2、F3)分别处于测区南部和西部,F2于测区南部通过,为测区南部边界断层;F3位于测区西部于测区边界的煤层露头外侧向北西方向延伸并通过新民煤矿矿界范围。

测区含煤地层沿走向、倾向的产状变化不大,可采煤层厚度稳定,局部受断层影响,但影响不大。

现将测区内构造情况叙述如下:

一、褶皱

新寨子向斜:

该向斜贯穿整个测区,是测区的主体构造。

新寨子

向斜受华夏式构造体系控制,向斜轴线大体沿北西~南东方向展布,南部被北西和北东向断裂所切割,往北经牛角湾梁子至南部的玉碗,长9公里,宽8.5公里。

组成向斜的最新地层为上二叠统峨嵋山玄武岩,最老地层为上志留统菜地湾组。

两翼近乎对称,地层倾角5~10°。

枢扭、轴线正常,为一浑圆形开阔向斜(见区域地质构造纲要图4-1和附图01大寨测区地形地质及水文地质图)。

图4-1区域地质构造纲要图

二、断层

本次填图工作共填绘断层计3条,每一条断层均有2~3个观测点对其进行控制,由东至西对填绘断层统一编号:

F1~F3。

测区内断层呈现如下特点:

1、与新寨子向斜总体展布方向基本一致,以走向为北西-南东向展布,有F1和F3二条,规模较大,形成时间较早,断层的力学性质为压扭性断裂,被后期断层所切割。

2、与新寨子向斜总体展布方向大体垂直,走向为北东-南西向,测区内分布有F2,展布于新寨子向斜南端,切割向斜轴线。

断层的力学性质为压性断裂,形成时间较晚,以重接、斜接的形式复和于北西-南东向构造。

3、通过对测区外围阿多罗、肖家沟生产矿井调查,可采煤层厚度稳定,局部受次级断层影响,因断层规模较小,对煤层浅部连续性的破坏作用不大。

现将上述断层分述如下:

(1)F1

为高角度逆断层,位于新寨子向斜之东翼。

断层走向北东-南西,后转折为南北向延伸,倾向南西,倾角约70°,断距约70m。

断层北起水井湾,经华竹寨、林家湾子往南过白崖脚,至曾家营西侧,进入D3地层而渐消失,走向延长约5500m。

断面平直光滑,断层所经之处致地表形成陡崖(图片4-3),为一由北西-南东向转为南北方向延伸的半弧形压性断层。

F1

图片4-3测区F1断层地表延伸情况

(2)F2

高角度逆断层,位于新寨子向斜之南。

断层东起白崖脚,西止筲萁湾,走向延长约3500m。

断层走向北东-南西向,倾向北西,倾角约70°,断距50~80m。

其走向与地层走向小角度相交,切割地层C1y、C1dy、C1ds并造成断层附近地层局部倒转倾向南(图片4-4)。

(3)F3

高角度逆断层,位于新寨子向斜西翼边缘,断层走向北西-南东向,与新寨子向斜轴近于平行,北西切割地层D3、C1y、C1dy、C1ds和C1b,断层面倾向北东,倾角约60~70°,断距约60~80m,测区内延伸长度5200m,北西在新民煤矿井下大巷被揭露。

综上所述,测区在新寨子向斜的东翼和西翼分别有F1和F3,南

端有F2断层通过,测区内未发现大的断层,测区构造复杂程度为简单至中等类型。

图片4-4测区地层在F2断层附近引起的局部地层倒转

岩浆岩

新寨子向斜岩浆岩为峨嵋山玄武岩组(P2β),岩性为灰黄、黄绿、深灰色致密状、杏仁状、气孔状玄武岩,玄武岩中含灰岩捕入体,分布于测区外围西北部的牛角湾梁子一带,为基性岩浆溢出而成,层位较稳定。

具气孔、杏仁状构造。

厚度约70米,与下伏地层茅口组呈假整合接触。

与茅口组地层呈假整合接触,对煤层、煤质无影响。

测区除峨嵋山玄武岩外,未见其它火成岩分布。