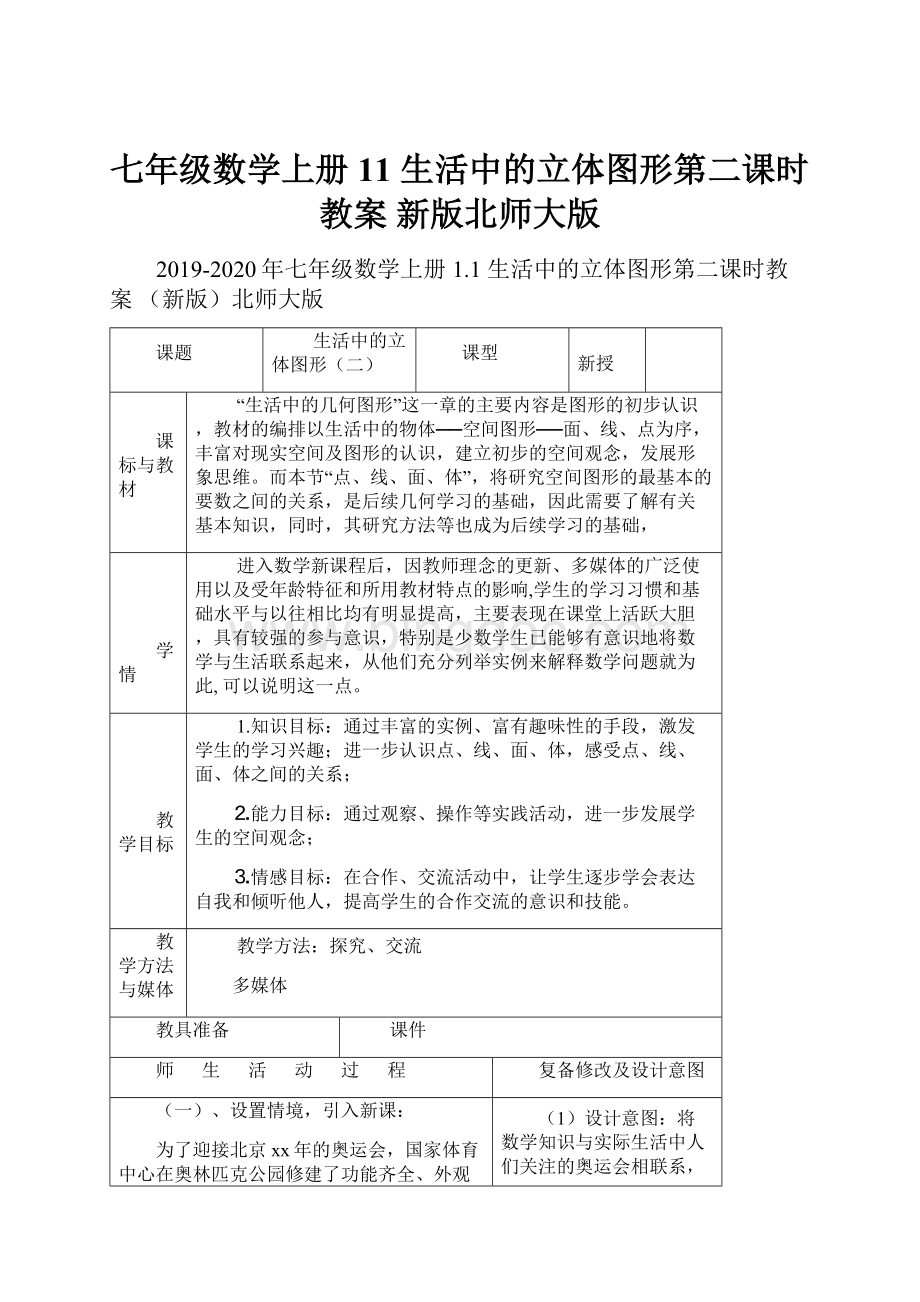

七年级数学上册 11 生活中的立体图形第二课时教案 新版北师大版.docx

《七年级数学上册 11 生活中的立体图形第二课时教案 新版北师大版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《七年级数学上册 11 生活中的立体图形第二课时教案 新版北师大版.docx(13页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

七年级数学上册11生活中的立体图形第二课时教案新版北师大版

2019-2020年七年级数学上册1.1生活中的立体图形第二课时教案(新版)北师大版

课题

生活中的立体图形

(二)

课型

新授

课标与教材

“生活中的几何图形”这一章的主要内容是图形的初步认识,教材的编排以生活中的物体──空间图形──面、线、点为序,丰富对现实空间及图形的认识,建立初步的空间观念,发展形象思维。

而本节“点、线、面、体”,将研究空间图形的最基本的要数之间的关系,是后续几何学习的基础,因此需要了解有关基本知识,同时,其研究方法等也成为后续学习的基础,

学情

进入数学新课程后,因教师理念的更新、多媒体的广泛使用以及受年龄特征和所用教材特点的影响,学生的学习习惯和基础水平与以往相比均有明显提高,主要表现在课堂上活跃大胆,具有较强的参与意识,特别是少数学生已能够有意识地将数学与生活联系起来,从他们充分列举实例来解释数学问题就为此,可以说明这一点。

教学目标

1.知识目标:

通过丰富的实例、富有趣味性的手段,激发学生的学习兴趣;进一步认识点、线、面、体,感受点、线、面、体之间的关系;

⒉能力目标:

通过观察、操作等实践活动,进一步发展学生的空间观念;

⒊情感目标:

在合作、交流活动中,让学生逐步学会表达自我和倾听他人,提高学生的合作交流的意识和技能。

教学方法与媒体

教学方法:

探究、交流

多媒体

教具准备

课件

师 生 活 动 过 程

复备修改及设计意图

(一)、设置情境,引入新课:

为了迎接北京xx年的奥运会,国家体育中心在奥林匹克公园修建了功能齐全、外观别致的游泳比赛的场馆——“水立方”。

请同学们观察,这个“水立方”是一个什么几何体?

(教师在屏幕上给出“水立方”的图片),那生活中除了常见的此几何体之外还有没有其它的几何体呢?

(学生会答后),这些几何体都是我们生活中常见的几何体,我们把它们简称为“体”。

现在我们回到刚才的话题中去,从“水立方”中抽象出一个长方体,请问这个长方体有几个面?

面与面相交形成了多少条线?

线与线相交形成了多少个点?

通过问题的回答,你有没有什么启发?

通过刚才的问题我发现面与面相交可以形成线,线与线相交可以形成点。

那么今天就让我们来共同研究点、线、面、体以及它们的相关知识。

﹙板出课题﹚

(二)、对比观察,理解性质:

1、小组活动,讨论并交流下列问题及其解答:

(1)正方体是由几个面围成的?

圆柱是由几个面围成的?

它们都是平的吗?

(2)圆柱的侧面和底面相交成几条线?

它们是直的还是曲的?

(3)正方体有几个顶点?

经过每个顶点有几条边?

2、在学生完成上面的交流的基础上,进一步要求学生在生活中找到点、线、面、体实例;

3、动画演示“流星划过天空”、“汽车挡风玻璃上雨刷的运动”以及圆锥生成(直角三角形的旋转)过程,要求学生思考从中可以得到哪些点线面体之间的关系。

(三)、动手实践,直观感知:

小组活动,用准备好的工具印证:

点动成线,线动成面和面动成体。

(四)、小组展示,交流体验:

让学生动手展示,并给予讲述说明,教师要给予积极评价.

(五)、合作交流,再现新知:

刚才同学们的小组合作、自我体验非常成功,老师

也做了一个有关点、线、面、体相互关系

的动画,大家想不想看?

(屏幕上出现了

五个点)在老师给出动画之前请大家猜想

一下这可能是一个什么图案呢?

(奥运五环)老师来播放动画,看看你们猜对了没有。

每一个环都是由点运动形成,每一个环相对独立,组成了奥运五环美丽的图案,象征着奥林匹克的精神什么精神?

刚才演示的是点动成线,现在我们再来看这里有一条

线段AB,线段动起来就形成什么?

观察一

下屏幕它形成了什么面?

我们继续来观察,现在出现在画面上的分别是什么图

形?

(矩形和三角形)那么这两个图形在

运动过程中会成什么样图形呢?

首先,我们

来看一下矩形,这过程说明了什么?

我们再

来看一下直角三角形的运动,形成什么几何体?

(六)、随堂练习,巩固质疑

1、想象下列平面图形绕轴旋转一周,可以得到哪些立体图形?

2、点是否有大小?

根据你生活中的实例说说你的想法。

3、练一练:

①长方体是由个面围成的,这些面都是,有个顶点,每个顶点都棱。

②围成六棱柱的面的个数有,底面是边形。

③飞机飞过天空,留下一条彩带,用数学语言解为:

。

④球可以看成是一个半圆绕旋转一周而得到。

(七)、师生交流,归纳小结:

先由学生自由发言谈本节课的困惑、收获和体会。

1、构成几何图形的基本元素为:

点、线、面

2、圆柱、棱柱、圆锥、棱锥、球体的直观区别。

(八)、布置作业:

1、课本P9习题1、2、3。

(1)设计意图:

将数学知识与实际生活中人们关注的奥运会相联系,激发学生学习数学的兴趣,活跃了课堂气氛。

(2)鼓励学生在已有的知识基础上,通过自己的主动思考,体会点、线、面是构成图形的基本元素。

(3)补充练习:

假如我们把笔尖看作是一个点,当笔尖在纸上移动时,就能画出线,说明了_________,时钟秒针旋转时,形成一个圆面,这说明了_______,三角板绕它的一条直角边旋转一周,形成一个锥体,说明了________。

(4)正方体、长方体、棱柱是不可能由平面图形旋转形成,但可以由平面图形平行移动或不规则的移动成体,由一个平面旋转成体的几何体是有曲面的

(5)补充:

下列说法不正确的是()

(A)长方体与正方体都有六个面

(B)圆锥的底面是圆

(©)棱柱的上下底面是完全相同的图形。

(D)三棱柱有三个面,三条棱

教后随笔

成功之处有:

1能够深入挖掘教材,由“观察常见几何体的线面相交形成的图形--点、线、面、体之间的关系--平面图形旋转成相关的几何体”这条主线贯穿始终,衔接得当,过渡自然,保证了学生思维的流畅性,比如在学生回答完面与面相交可以形成线,线与线相交可以形成点这个结论巧妙引出点、线、面、体之间的关系,在不打断学

生原有思维的前提下自然过渡到下一个环节

2、创设了丰富的、有趣的现实情境(如“水立方”问题),有效的激发了学生的学习兴趣;关注了从实物中抽象几何体的过程,关注数学与现实的联系;注重了动手实践和直观感受,有效地发展了学生的空间观念;注重了学生合作交流,较好地发展了学生的合作交流的意识和能力。

生活中的立体图形

(2)预习提纲

一课标与 教材;

“生活中的几何图形”这一章的主要内容是图形的初步认识,教材的编排以生活中的物体──空间图形──面、线、点为序,丰富对现实空间及图形的认识,建立初步的空间观念,发展形象思维。

而本节“点、线、面、体”,将研究空间图形的最基本的要数之间的关系,是后续几何学习的基础,因此需要了解有关基本知识,同时,其研究方法等也成为后续学习的基础,

“生活中的几何图形”这一章的主要内容是图形的初步认识,教材的编排以生活中的物体──空间图形──面、线、点为序,丰富对现实空间及图形的认识,建立初步的空间观念,发展形象思维。

而本节“点、线、面、体”,将研究空间图形的最基本的要数之间的关系,是后续几何学习的基础,因此需要了解有关基本知识,同时,其研究方法等也成为后续学习的基础,

(一)、设置情境,引入新课:

为了迎接北京xx年的奥运会,国家体育中心在奥林匹克公园修建了功能齐全、外观别致的游泳比赛的场馆——“水立方”。

请同学们观察,这个“水立方”是一个什么几何体?

(

请问这个长方体有几个面?

面与面相交形成了多少条线?

(二)、对比观察,理解性质:

(1)正方体是由几个面围成的?

圆柱是由几个面围成的?

它们都是平的吗?

(2)圆柱的侧面和底面相交成几条线?

它们是直的还是曲的?

(3)正方体有几个顶点?

经过每个顶点有几条边?

思考从中可以得到哪些点线面体之间的关系。

(三)、动手实践,直观感知:

用准备好的工具印证:

点动成线,线动成面和面动成体。

随堂练习,巩固质疑

1、想象下列平面图形绕轴旋转一周,可以得到哪些立体图形?

2、点是否有大小?

根据你生活中的实例说说你的想法。

3、练一练:

①长方体是由个面围成的,这些面都是,有个顶点,每个顶点都棱。

②围成六棱柱的面的个数有,底面是边形。

③飞机飞过天空,留下一条彩带,用数学语言解为:

。

④球可以看成是一个半圆绕旋转一周而得到

2019-2020年七年级数学上册1.1生活中的立体图形

(二)教学设计(新版)北师大版

一、学生知识状况分析

在小学阶段,学生对构成几何图形的基本要素点、线、面已有初步的认识和了解,在此基础上,通过学生在生活中一些常见的事物:

平静的水面、球的表面、蜈蚣风筝、汽车雨刷等,再提升点线面之间的关系、感知到平面图形旋转能形成立体图形。

但由于部分学生认知的局限性,由平面图形过渡立体图形的认识阶段,难免会遇到一些困难,教师对此应有充分的应对预案。

二、教学任务分析

“生活中的几何图形”这一章的主要内容是图形的初步认识,教材的编排以生活中的物体──空间图形──面、线、点为序,丰富对现实空间及图形的认识,建立初步的空间观念,由形象思维入手逐步培养学生的抽象思维。

本节课“点、线、面”,将研究空间图形的基本要素之间的关系,是继续学习空间与图形的基础,为此,确定本节课的教学目标如下:

1.通过丰富的实例,进一步认识点、线、面,初步感受点、线、面的关系。

2.使学生了解有关点、线、面及某些基本图形的一些简单性质。

3.通过学生观察操作,想象等活动,积累有关的图形的经验,发展空间观念。

4.进一步丰富数学学习物的成功体验,激发对空间与图形的好奇心,初步形成积极参与数学活动的意识。

教学重点:

从大量的实例中逐步丰富对点、线、面、体的认识。

教学难点:

对“点动成线,线动成面,面动成体”的认识。

三、教学过程分析

第一环节情境引入

内容:

由网络热字“囧”引入。

问题1:

同学们知道这个“囧”字念(读音)什么?

由哪些笔画组成?

问题2:

同样富有魅力的几何图形是由哪些基本要素组成的呢?

(出示黑板、足球、水桶、立交桥等图片组)

目的:

切合热点,激发学生的兴趣。

由汉字的基本笔画:

点、横、竖、撇、折等过渡到几何图形的基本要素,为下一个环节做好铺垫。

注意事项与效果:

教学中,教师也可以用其他汉字来引入。

切入到组成几何图形的基本要素时,要准备比较丰富的图片。

先从中抽象出几何图形,再分析组成这些几何图形的基本要素。

必要时,借助模型或动画演示。

第二环节观察探究抽象归纳

探究一:

教师:

观察图片上的物体,说一说它们可以看作哪个图形(或几何体),这些图形(或几何体)是哪些要素构成的?

学生:

黑板可以看作一个长方形,它是由由四条线组成的。

学生:

足球可以看作一个球体,它是由一个曲面构成。

学生:

水桶是由一个曲的侧面和一个圆形的底面组成的。

学生:

立交桥里有直的线路线,也有曲的线路线。

教师(插话):

你是怎样看待“线路”的?

学生:

从近处看,直的路线由两条直的线和一个平面组成,曲的路线是由两条曲的线和一个平面组成。

从远处看,直的路线就是一条直线,曲的路线就一条曲的线,上面的车就是一个点。

教师:

你说的很好!

教师:

同学们请拿出你们收集的图片。

找一找,在这些图片中都有哪些基本的图形呢?

学生:

(分组展示讨论与交流)

教师:

(参与学生的讨论与交流)

教师:

同学们你们认为精美图片是由哪些基本元素组成的?

学生:

图片是由平面、曲面、直线、曲线、点组成的。

教师:

实际上构成几何图形的最基本的元素就是点、线、面。

探究二:

教师:

那么这些基本图形之间有什么联系呢?

教师:

让我们来看(多媒体课件展示,闪烁面与面相交处,线与线相交处。

学生:

面与面相交成线。

学生:

线与线相交于点。

教师:

同学们观察很仔细,表述也很准确,现在观察我们的正方体和圆柱体,找一找看,它们各是由什么样的面组成的,这些面都是平的吗?

(学生操作正方体和圆柱体得出结论)

学生:

正方体是由六个平面围成的。

学生:

圆柱体是由一个曲的面和两个平面围成的。

教师:

由此大家可以得出什么结论?

学生:

体是由面围成的。

教师:

圆柱体的侧面和底面相交有几条线?

它们是直的还是曲的线?

学生:

两个底面分别和侧面交于两条不同的曲线。

教师:

不错,最后让我们来观察正方体有几个顶点,经过每个顶点有几条线?

学生:

8个顶点,经过每个顶点有三条棱。

教师:

在此通过上述的观察与实践你们得出了什么结论?

学生:

面与面相交于线,线与线相交于点。

学生:

正方体的棱是相邻的几个平面的公共部分;正方体的顶点是相邻的几条线的公共部分:

线是面的一部分,点是线的一部分。

学生:

也就是说面是由线组成的,线是由点组成的。

目的:

通过活动从正反两个方面感受点、线、面、体之间的关系。

效果:

交流、研讨以及自主寻找点线面体的实例等活动充分发挥了学生的主体性,而动画演示,有效地调动了学生积极性。

第三环节合作交流理解新知

探究三

教师:

同学们都说得很好,这里有三个生活中的实际问题,(多媒体课件展示,高速的小汽车移动成线,运动中出租车的玻璃刷运动成面,直角三角形面动成体的过程。

)你们看了有什么想法和体会?

(学生观看,分组讨论,提出猜想.合作交流。

)

学生:

第一个图中,快速移动的点看起来象一直线。

学生:

第二幅图中,运动中的雨刷形成一个平面。

学生:

运动着的直角三角形形成了一个锥体。

教师:

能不能用最简炼的语言叙述这些结论呢?

学生:

(分组讨论,小组推举出人员,可以进行补充。

)

学生:

通过上例,我们可以说点动成线,线动成面,面动成体。

教师:

在我们的生活中还有这种点动成线,线动成面,面动成体的例子吗?

学生:

(分组合作交流、讨论与互相评议)

学生:

快速挥动火把形成一条火龙。

学生:

快速舞动一把亮闪闪的大刀,看到一片刀光。

学生:

沿长方形的一边旋转得到一个圆柱体。

教师:

刚才同学们的发言非常精彩,各举实例说明了“点动成线,线动成面,面动成体”,关于这一点,老师做了一个动画,请看大屏幕。

目的:

通过演示、交流活动进一步理解点动成线,线动成面,面动成体。

第四环节随堂练习巩固质疑

内容:

1.(连线题)下列平面图形绕轴旋转一周,得到哪些立体图形?

2.各个花瓶的表面可以看做由哪个平面图形绕虚线旋转一周而得到?

用线连一连.

第五环节师生交流归纳小结

自由发言谈本节课的困惑、收获和体会。

布置作业:

课本P7习题1、2、3。

四、教学反思

本节课的设计思想是根据课标要求,使学生在探索图形的性质、图形的变换以及空间几何体与平面图形的相互转换等过程中,初步建立空间观念,发展几何直觉思维。

在教学设计过程中,教师充分发扬教学民主,鼓励学生大胆创新与实践,用现代化的教育技术,为学生提供了丰富多彩的学习素材。

比如展示“面与面、线与线”相交的情况,再比如联系想到“汽车上的雨刷”来帮助学生认识“线动成面”等有利于引导学生关注身边的数学问题。

从学生的活动看,课堂设计中也充分发挥了学生的个性,提供了学生合作交流的契机,达到了实效与多能。

我们知道,最好的教学是最适合学生发展的教学。

本节课中涉及到的基本知识点还可以考虑完全放手主学生自己感知。

比如“书”是一个长方体,是怎样由面动构成的。

再比如“圆柱”是一个柱体,又是怎样由面动成的,即有意识区分“面动成体”有旋转和叠加等不同方式。

这样更有利于学生对简单的直觉形成更深刻的认识。