好仁不好学其蔽也愚集体备课.docx

《好仁不好学其蔽也愚集体备课.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《好仁不好学其蔽也愚集体备课.docx(13页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

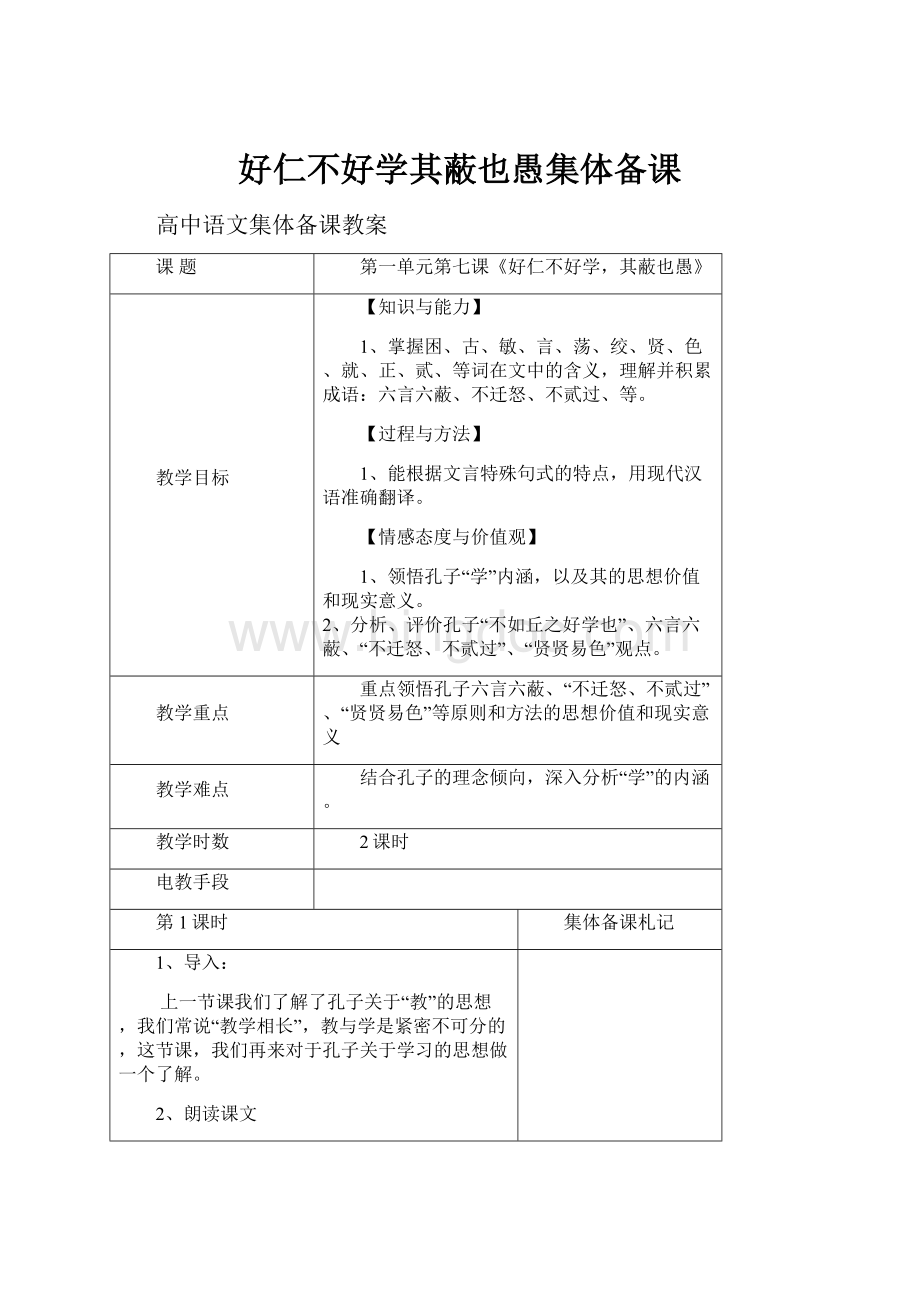

好仁不好学其蔽也愚集体备课

高中语文集体备课教案

课题

第一单元第七课《好仁不好学,其蔽也愚》

教学目标

【知识与能力】

1、掌握困、古、敏、言、荡、绞、贤、色、就、正、贰、等词在文中的含义,理解并积累成语:

六言六蔽、不迁怒、不贰过、等。

【过程与方法】

1、能根据文言特殊句式的特点,用现代汉语准确翻译。

【情感态度与价值观】

1、领悟孔子“学”内涵,以及其的思想价值和现实意义。

2、分析、评价孔子“不如丘之好学也”、六言六蔽、“不迁怒、不贰过”、“贤贤易色”观点。

教学重点

重点领悟孔子六言六蔽、“不迁怒、不贰过”、“贤贤易色”等原则和方法的思想价值和现实意义

教学难点

结合孔子的理念倾向,深入分析“学”的内涵。

教学时数

2课时

电教手段

第1课时

集体备课札记

1、导入:

上一节课我们了解了孔子关于“教”的思想,我们常说“教学相长”,教与学是紧密不可分的,这节课,我们再来对于孔子关于学习的思想做一个了解。

2、朗读课文

初读课文,读准字音,读清句读,读出语气。

3、疏通课文

【原文1】孔子日:

“生而知之者,上也;学而知之者,次也;困而学之,又其次也;困而不学,民斯为下矣!

”

【译文1】孔子说:

“生来就知道的,是上等人;学习后才知道的,是二等人;遇到困难才学习的,是再次一等的人;遇到困难也不学习的,这就是下等人了。

”

【赏析1】:

显然,孔子承认每个人从出生起,他们的智力是有差别的。

当然,这是客观事实。

那么,我们将如何缩小,甚至是消除这种差别呢?

只有一条路可走,那就是学习。

也就是说,我们学习的第一个原因就是缩小或消除智力差异。

【原文2】 子曰:

“我非生而知之者,好古,敏以求之者也。

”

【译文2】孔子说:

“我不是天生就有学问的,只是个喜欢读书、勤奋敏捷地追求知识的人。

”

资料补充:

好学的孔子

太宰问于子贡曰:

“夫子圣者与?

何其多能也?

”子贡曰:

“固天纵之将圣,又多能也。

”子闻之,曰:

“太宰知我乎?

吾少也贱,故多能鄙事。

君子多乎哉,不多也。

”

许多人只知道孔子是大圣人,不知道他小时候是苦孩子。

事实上,为了谋生,孔子当过季氏的家臣,看仓库,喂牲口,做会计,一步一步升上去,有机会就学习,终于自学成才,成为当时顶尖级的大学问家。

当时他已经名满天下,否则太宰就不会那么问。

然而,盛名之下的孔子,并没有接受“天纵之将圣”的哄抬和吹捧,反倒将“吾少也贱”的真实情况和盘托出。

也就是说,他不但告诉我们他是普通人,还告诉我们他曾经是“贱人”。

而且,尽管他瞧不起那些“鄙事”,却还是承认自己“多能鄙事”。

这说明孔子是坦诚的。

其他实例:

韦编三绝学无常师多能鄙事三人行必有我师十五志于学学而不厌以及第六课《有教无类》课后练习第三题第二段文言文中的事例。

【原文3】 子曰:

“十室之邑,必有忠信如丘者焉,不如丘之好学也。

”

【译文3】 像他这样忠厚诚信的人,一个十户人家的地方就会有,却都“不如丘之好学也”。

【赏析2、3】:

孔子以自己的求学经历为例,向弟子说明一个道理:

渊博的知识,高尚的品德,都是通过自己不断努力学习而得来的。

也就是说,只有不断努力学习,才能够在知识品德等方面充实自我。

这是我们学习的另一个原因。

可见孔子对“好学”的看重。

这两个字的评价,除了他用来表扬自己之外,他只给过一个学生,那就是颜回。

【原文4】:

子曰:

“由也!

女闻六言六蔽乎?

”

对曰:

“未也。

”

“居!

吾语女。

好仁不好学,其蔽也愚;好知不好学,其蔽也荡;好信不好学,其蔽也贼;好直不好学,其蔽也绞;好勇不好学,其蔽也乱;好刚不好学,其蔽也狂。

”

【译文4】孔子说:

“仲由啊,你听说过六种品德六种弊病吗?

“没有。

“坐下,我对你说。

好仁不好学,弊病是愚蠢;好智不好学,弊病是放纵;好信不好学,弊病是害人;好直不好学,弊病是刻薄;好勇不好学,弊病是作乱、闯祸;好刚不好学,弊病是狂妄。

”

【赏析4】:

这是孔子对他的弟子子路说的。

为什么对子路说呢?

我们说过孔子因材施教,子路是他的弟子中的一个莽撞人,直而不屈,子路追随孔子时间最长,挨骂也最多。

孔子对他,不仅是骂,而且常常是痛骂。

倒不是孔子不喜欢子路,而是子路的脾气太坏。

子路这个人,用北京话说,叫“浑不吝”,也就是性子急,胆子大,脾气暴,一不怕苦,二不怕死,水里火里不回头。

所以在整部论语中,他是被教育最多的一位,一共被教育了42次。

一味的喜好“仁”、“智”、“信”、“直”、“勇”、“刚”,都有各自的缺点和不足,君子只有在不断的学习中才能使其完美而不出现偏差。

也就是说,学习可以帮助我们去掉偏好它们的弊端,补充其不足。

学可去蔽,就是我们要学习的第三个原因。

实例补充:

“好仁不好学,其蔽也愚”的例子:

1《农夫与蛇》

一个农夫在寒冷的冬天里看见一条正在冬眠的蛇,误以为其冻僵了,就把它拾起来,小心翼翼地揣进怀里,用暖热的身体温暖着它。

那蛇受了惊吓,被吵醒了。

等到它彻底苏醒过来,便因为自卫的本能,用尖利的毒牙狠狠地咬了农夫一口,使他受了致命的创伤。

农夫临死的时候痛悔地说:

“我欲行善积德,但学识浅薄,结果害了自己,遭到这样的报应。

”

2、《东郭先生与狼》

东郭先生把“兼爱”施于恶狼身上,因而险遭厄运。

这一寓言告诉我们,即使在人与人的关系中,也存在“东郭先生”式的问题。

一个人应该真心实意地爱人民,但丝毫不应该怜惜狼一样的恶人。

现在,“东郭先生”和“中山狼”已经成为汉语中固定词语,“东郭先生”专指那些不辨是非而滥施同情心的人,“中山狼”则指忘恩负义、恩将仇报的人。

3、《宋襄公之义》

宋襄公和楚国在涿谷打仗,宋军已摆好阵势,楚军还在渡河,宋国右司马购强对宋襄公说:

“楚军多,宋军少,请趁楚军还在渡河未排好阵势时进击,一定可以打败他们。

”宋襄公:

“我听说:

君子不加害受伤的人,不掳白发老者,不向未摆好阵势的军队挑战。

如今楚军还未渡完河,就出击他们,这有伤道义,还是等楚军渡完河再击鼓进攻吧。

”购强:

“君王这么做,简直是不爱惜宋国百姓,自己的心腹不能保全,只顾及一个道义而已”

宋襄公:

“住口!

你再不回队伍去,我就按军法处罚你。

”

宋襄公:

“楚军已摆好阵势,击鼓进攻吧。

”

结果宋军大败,襄公伤了大腿,三天后就死了。

“好知不好学,其蔽也荡”的例子:

《曹操整叔叔》

操幼时,好游猎,喜歌舞,有权谋,多机变。

操有叔父,见操游荡无度,尝怒之,言于曹嵩。

嵩责操。

操忽心生一计,见叔父来,诈倒于地,作中风之状。

叔父惊告嵩,嵩急视之。

操故无恙。

嵩曰:

“叔言汝中风,今已愈乎?

”操曰:

“儿自来无此病;因失爱于叔父,故见罔耳。

”嵩信其言。

后叔父但言操过,嵩并不听。

因此,操得恣意放荡。

“好信不好学,其蔽也贼”的例子:

《不守“信”的孔子》

途经蒲邑,遇到卫国大夫公孙氏占据蒲邑反叛,蒲邑人扣留孔子。

有个叫公良孺的弟子,带着五辆私车随从孔子。

他为人长大贤能,又有勇气力量,对孔子说:

“我昔日跟着您在匡遭遇危难,如今又在这里遭遇危难,这是命啊。

我与您再次蒙难,宁可搏斗而死。

”搏斗非常激烈。

蒲邑人恐惧,对孔子说:

“如果你不去卫都,我们放了你,”孔子和他们立了盟誓,蒲邑人将孔子放出东门。

孔子接着前往卫都。

子贡说:

“盟誓难道可以背弃吗?

”孔子说:

“这是要挟订立的盟誓,神是不会理睬的。

”

其他事例提示:

好仁不好学,其蔽也愚农夫和蛇东郭先生和狼

好知不好学,其蔽也荡方仲永

好信不好学,其蔽也贼警察为抓毒贩子,跟他们做“买卖”

好直不好学,其蔽也绞说话出口伤人非礼勿言

好勇不好学,其蔽也乱公孙狃何进等

好刚不好学,其蔽也狂孙悟空

【原文5】:

子日:

“恭而无礼则劳,慎而无礼则蒽,勇而无礼则乱,直而无礼则绞。

”君子笃于亲,则民兴于仁;故旧不遗,则民不偷。

【译文5】:

孔子说:

“只是恭敬而不以礼来指导,就会徒劳无功;只是谨慎而不以礼来指导,就会畏缩拘谨;只是勇猛而不以礼来指导,就会说话尖刻。

在上位的人如果厚待自己的亲属,老百姓当中就会兴起仁的风气;君子如果不遗弃老朋友,老百姓就不会对人冷漠无情了。

”

【赏析5】此段是讲礼的重要性,任何人情、为政、做人、都是“不以礼节之,亦不可行也”。

礼是各种执政行事的准则,同时也是个体为人做事的尺度,否则就会疲劳,伤人,懦弱,动乱。

实例补充:

“故旧不遗”的例子

1、《与田兴书》是朱元璋写给老友田兴的书信,约作于洪武二年。

田兴幼时是和朱元璋一起种地的好伙伴,朱元璋当和尚后,与家人朋友失散。

田兴也包括在内,后来田兴流落在外,成了一个小商人,得知朱元璋起义后,积极响应,为朱元璋招兵买马,出谋划策,帮助朱元璋建立了大明王朝,朱元璋感激不已,称他是自己的老哥,朱元璋称帝后对有功之臣皆给予封赏,但是田兴不辞而别,功成身退,即使朱元璋多次派人去请,并亲笔写下《与田兴书》恳请田兴回朝,但是田兴从此隐居在山林之中,并没有出来做官。

2、汉光武刘秀和严光(子陵)是幼年时的同学好友,后来刘秀当了皇帝,下命令全国找严子陵,而严子陵不愿出来作官躲了起来。

后来在浙江桐庐县富春江上,发现有一个人反穿了皮袄钓鱼,大家都觉得这是一个怪人,桐庐县的县令把这件事报到京里去。

汉光武一看报告,知道这人一定是老同学严光,这一次才把他接到京里,但严光还是不愿作官。

汉光武说,你不要以为我当了皇帝,如今见面还是同学,今夜还是像当年同学时一样,睡在一起,好聊聊天,严子陵还是那样坏睡相,腿压在皇帝的肚子上。

【原文6】:

子夏曰:

“贤贤易色,事父母能竭其力,事君能致其身,与朋友交言而有信。

虽曰未学,吾必谓之学矣。

”

【译文】子夏说:

“一个人能够看重贤德而不以女色为重;侍奉父母,能够竭尽全力;服侍君主,能够献出自己的生命;同朋友交往,说话诚实恪守信用。

这样的人,尽管他自己说没有学习过,我一定说他已经学习过了。

”

【赏析6】:

末句“虽曰未学,吾必谓之学矣。

”讲学贵实行,更是说学问有益。

实行不错,实行前最好还是弄通道理。

不然,自以为是做好事,未必做得都那么合适,有人觉得这句话讲得不好,“其流之弊,将或至于废学。

”其实是他没认真揣摩子夏的语气,不懂这里边有知行合一的意思。

【原文7】:

子曰:

“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。

”

【译文7】:

孔子说:

“君子吃不求饱、住不求安、做事灵敏、言谈谨慎、积极要求上进,就算好学了。

”

【赏析7】本章重点提到对于君子的道德要求。

孔子认为,一个有道德的人,不应当过多地讲究自己的饮食与居处,他在工作方面应当勤劳敏捷,谨慎小心,而且能经常检讨自己,请有道德的人对自己的言行加以匡正。

作为君子应该克制追求物质享受的欲望,把注意力放在塑造自己道德品质方面,这是值得借鉴的。

实例补充:

【名人事例】

宋代名臣王曾考科举连中三元,道贺的人说:

“士子连登三元,一生吃着不尽。

”意思说你考出来了,一生不愁吃不愁穿了,王曾正色回答:

“曾生平志不在温饱。

”做官固然是一种职业,但绝不能仅仅把它看作一种谋生的手段,因而庸庸碌碌,甚至为非作歹。

这一章里,孔子提出敏事慎言即好学,这就意味着,言行也是学问。

毛主席说:

“使用也是学习,而且是更重要的学习。

”

再有《红楼梦》里那副名联:

世事洞明皆学问,

人情练达即文章。

可以说,书斋里是一种学问,书斋外又是一种学问,两种学问做通了,才是大学问。

【原文8】 哀公问:

“弟子孰为好学?

”孔子对曰:

“有颜回者好学,不迁怒,不二过。

不幸短命死矣,今也则无,未闻好学者也。

” 《论语•雍也》

【译文】鲁哀公问孔子:

“你的学生中谁是最好学的呢?

”孔子回答说:

“有一个叫颜回的学生好学,他从不迁怒于别人,也从不重犯同样的过错。

不幸短命死了。

现在没有那样的人了,没有听说谁是好学的。

”

【赏析8】:

孔子曾两次对人说,自从颜回去世,就再没有听说有好学的人了。

这两次,一次是对鲁哀公,一次是对季康子,两次都说“有颜回者好学”,都说“今也则亡”,可见孔子对于好学的重视,从另一个侧面看,就是孔子有学习的兴趣,他也认为有兴趣是学习中最重要的。

孔子认为好学的标准就是淡化物质追求,主动丰富精神,前面我们说过“子曰:

“贤哉,回也!

一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。

贤哉,回也!

”可见,颜回是满足这个标准的。

补充:

朱熹解读“不迁怒”

朱熹说:

“怒于甲者,不移于乙,过于前者,不移于后。

”

“不迁怒”常人十分难以做到,如在上级那里受了气,挨了批评,迁转给下级,在父母那里受了气,在自己子女身上发泄,在外窝了火,对内发泄,在内蒙屈,对外发泄。

总之,怒于左者,移于右,怒于上者,泄于下,怒于强者,移于弱,怒于甲者,移于乙。

“己所不欲,强施于人”,这类人生活中比比皆是。

凡怒而欲发,思颜子“不迁怒”,三字,真可谓一剂良药。

“不贰过”,需经过三个阶段:

①自知其过,②自改其过。

“过而能改,善莫大焉”,③自讼(责备)其过,“吾未见能见其过而内自讼者也《公冶长》。

”颜回之所以能“不贰过”,关键是做到了对待错误能“自知、自改、自讼”。

【原文9】子曰:

“古之学者为己,今之学者为人。

”

【译文9】孔子说:

“古代的人学习是为了自己(增加学识,修养道德),现在学习的人是为了向别人卖弄。

”

补充名言:

为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。

——北宋大儒张横渠

【原文10】子曰:

“弟子入则孝,出则弟,谨而信,泛爱众,而亲仁。

行有余力,则以学文。

”

【译文10】:

孔子说:

“弟子们在父母跟前,就孝顺父母;出门在外,要顺从师长,言行要谨慎,要诚实可信,寡言少语,要广泛地去爱众人,亲近那些有仁德的人。

这样躬行实践之后,还有余力的话,就再去学习文献知识。

”

【赏析10】此段强调学习:

仁、礼、文

【原文11】:

陈亢问于伯鱼曰:

“子亦有异闻乎?

”

对曰:

“未也。

尝独立,鲤趋而过庭。

曰:

‘学《诗》乎?

’对曰:

‘未也。

’‘不学《诗》,无以言。

’鲤退而学《诗》。

他日,又独立,鲤趋而过庭。

曰:

“学礼乎?

’对曰:

‘未也。

’‘不学礼,无以立。

’鲤退而学礼。

”

陈亢退而喜曰:

“问一得三:

闻《诗》,闻《礼》,又闻君子之远其子也。

”

【译文11】:

陈亢问伯鱼:

“你在老师那里听到过什么特别的教诲吗?

”

伯鱼回答说:

“没有呀。

有一次他独自站在堂上,我快步从庭里走过,他说:

‘学《诗》了吗?

’我回答说:

‘没有。

’他说:

‘不学诗,就不懂得怎么说话。

’我回去就学《诗》。

又有一天,他又独自站在堂上,我快步从庭里走过,他说:

‘学礼了吗?

’我回答说:

‘没有。

’他说:

‘不学礼就不懂得怎样立身处世。

’我回去就学礼。

我就听到过这两件事。

”

陈亢回去高兴地说:

“我提一个问题,得到三方面的收获,听了关于《诗》的道理,听了关于礼的道理,又听了君子不偏爱自己儿子的道理。

”

【赏析11】此段强调学习:

《诗》、《礼》

从以上几则选段中可以看出,孔老先生是非常注重培养弟子的道德修养和人格修养的,把知识的学习放在其后。

这也正是孔子赋予学习的一种非常重要的社会人生意义的证明。

教学后记:

第2课时

集体备课札记

四、研读赏析

(一)孔子认为学习的原因是什么?

哪几则谈到这个问题?

1、智力差异【原文】1

显然,孔子承认每个人从出生起,他们的智力是有差别的。

那么,我们将如何缩小,甚至是消除这种差别呢?

只有一条路可走,那就是学习。

也就是说,我们学习的第一个原因就是缩小或消除智力差异。

2、充实自我【原文】2【原文】3

孔子以自己的求学经历为例,向弟子说明一个道理:

渊博的知识,高尚的品德,都是通过自己不断努力学习而得来的。

也就是说,只有不断努力学习,才能够在知识品德等方面充实自我。

这是我们学习的另一个原因。

3、学可去蔽【原文】4

一味的喜好“仁”、“智”、“信”、“直”、“勇”、“刚”,都有各自的缺点和不足,君子只有在不断的学习中才能使其完美而不出现偏差。

补充其不足。

学可去蔽,就是我们要学习的第三个原因。

(二)孔子认为应该学习哪些内容?

哪几则谈到这个问题?

1、六言:

仁、知、信、直、勇、刚(4)

2、仁、礼、文(5/6/10)

3、《诗》、《礼》(11)

五、总结

从这些言语中我们可以发现,孔子所教的大多是思想道德课,为什么呢?

古人已知有一个观念就是“诚意”《大学》开篇就说“古之欲明明德于天下者,先治其国。

欲治其国者,先齐其家,欲齐其家者,先修其身。

欲修其身者,先正其心。

欲正其心者,先诚其意。

欲诚其意者,先致其知。

致知在格物。

物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。

自天子以至于庶人,一是皆以修身为本。

”说的就是无论你要办多大的事,首先要提高自己的修养,而提高自己的修养首先要让自己的意念真诚。

这就是为什么孔子重在教人道德,教人伦理的原因。

从内心上诉遭人才是真正的好老师。

也正因此,司马迁在《孔子世家》的最后写到“太史公曰:

《诗》有之:

“高山仰止,景行行止。

”虽不能至,然心向往之。

余读孔氏书,想见其为人。

适鲁,观仲尼庙堂、车服、礼器,诸生以时习礼其家,余祗回留之不能去云。

天下君王至于贤人众矣,当时则荣,没则已焉。

孔子布衣,传十余世,学者宗之。

自天子王仡侯,中国言六艺者折中于夫子,可谓至圣矣!

”

【译文】:

《诗》中有这样的话:

“像高山一般令人瞻仰,像大道一般让人遵循。

”虽然我不能达到这种境地,但是心里却向往着他。

我读孔子的著作,可以想见到他的为人。

到了鲁地,参观了孔子的庙堂、车辆、衣服、礼器,目睹了读书的学生们按时到孔子旧宅中演习礼仪的情景。

我怀着崇敬的心情徘徊留恋不愿离去。

自古以来,天下的君王直到贤人也够多的了,当活着的时候都显贵荣耀,可是一死什么也就没有了。

孔子是一个平民,他的名声和学说已经传了十几,读书的人仍然崇他为宗师。

从天子王侯一直到全国谈六艺的人,都把孔子的学说来做为判断衡的最高准则,可以说孔子是至高无上的圣人了。

这个评价奠定了孔子数千年来至圣的名号。

六、探讨研究:

先进的知识技能和良好的道德品质孰重孰轻?

哪一个更能使你成就幸福生活?

提示:

(先进的知识技能与良好的道德品质之间关系就是成才与做人之间的关系。

)

(幸福就是人们的渴求在被得到满足或部分被得到满足时的感觉,是一种精神上的愉悦。

)

明确:

学习先进的知识技能固然能够使我们成才,为我们带来丰厚的物质财富,让我们过上安逸的生活。

但是,学会做人,这是每一个人都要面对的问题。

不管你拥有多少知识和财富,如果不懂得做人的道理,那你就不会获得真正的成功和幸福。

有感而发:

在中国5000年的历史上,对华夏民族的性格、气质产生最大影响的人,就算是孔子了。

孔子乐观向上、积极进取,一生都在追求他心目中的理想社会。

他的成功与失败,无不与他的品格有关。

他品格中的优点与缺点,几千年来影响着中国人,特别是影响着中国的知识分子。

自从孔子被汉代大儒们簇拥着抬进皇宫,孔子形象的装饰与塑造,就成了历朝历代统治者策略的一部分。

2500年你继我往、与时俱进的不停涂抹,孔子全身早已着上一层又一层的脂粉、香油。

涂到最后,孔子终于成了“万世师表”的“至圣先师”。

全盘圣化的结果,将孔子从一个在现实生活中活生生的人提升为言谈举止、心理、思想、实践,无不合道,毫无瑕疵,只有光辉照人的超凡入圣者。

但孔子首先是一个人,一个有着七情六欲的人,只是他在生活中创造了人生的理想与价值

21世纪的学习观

学会做人、学习学习、学会生存。

学会做人是立身之本,

学会学习是成才之要,

学会生存是立足之策。

教学后记: