GPS控制网等级分类和规范.docx

《GPS控制网等级分类和规范.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《GPS控制网等级分类和规范.docx(17页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

GPS控制网等级分类和规范

1分类方法一:

A、B、C、D、E级

1.1参考规范

《全球定位系统GPS测量规范-2009》

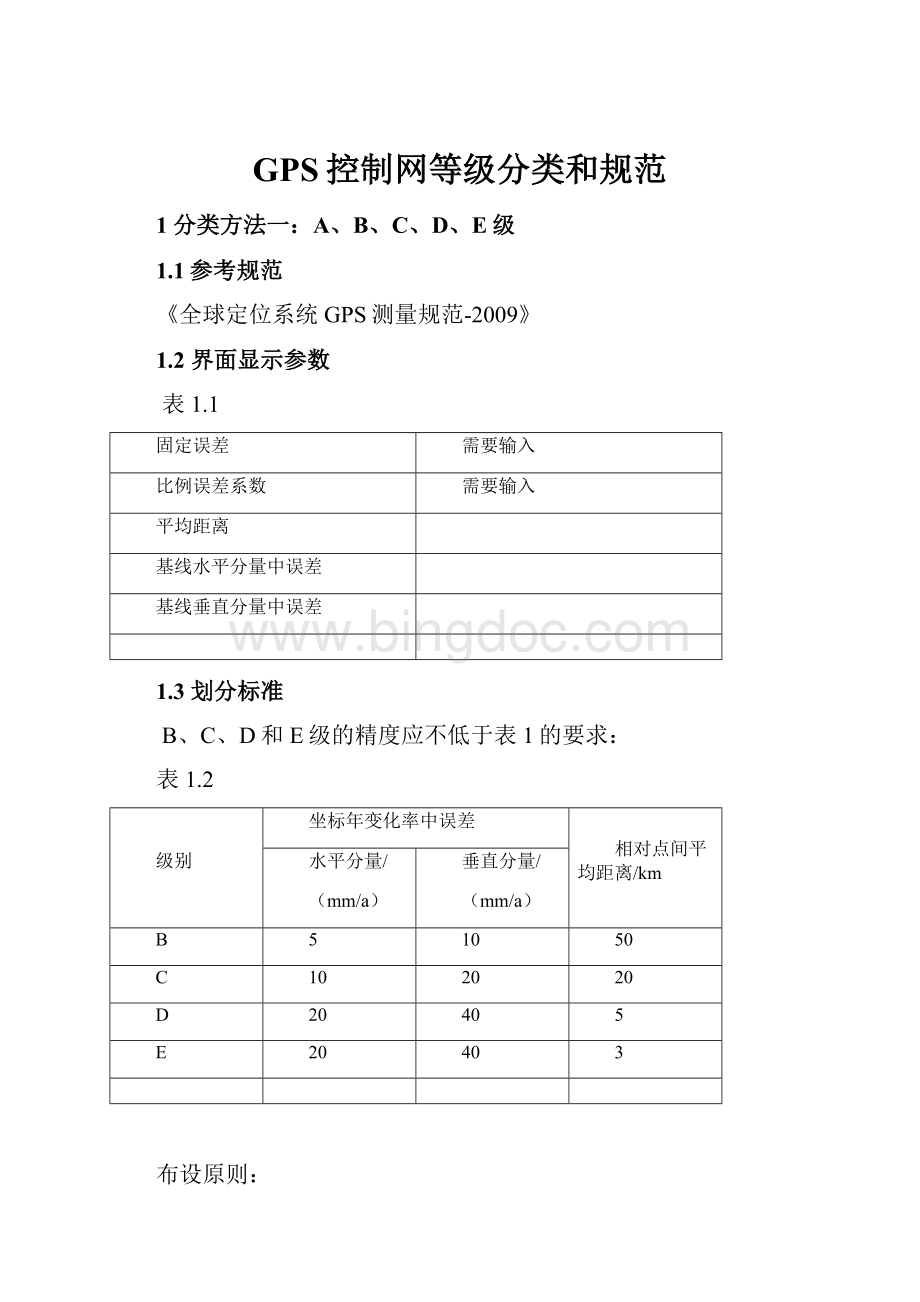

1.2界面显示参数

表1.1

固定误差

需要输入

比例误差系数

需要输入

平均距离

基线水平分量中误差

基线垂直分量中误差

1.3划分标准

B、C、D和E级的精度应不低于表1的要求:

表1.2

级别

坐标年变化率中误差

相对点间平均距离/km

水平分量/

(mm/a)

垂直分量/

(mm/a)

B

5

10

50

C

10

20

20

D

20

40

5

E

20

40

3

布设原则:

表1.3

级别

B

C

D

E

闭合环或附和路线的边数/条

6

5

8

10

各级GPS网点位应均匀分布,相邻点间距离最大不宜超过网平均间距的2倍。

接收机的选用:

表1.4

级别

B

C

D、E

单频/双频

双频/全波长

双频/全波长

双频/单频

观测量至少有

L1、L2载波相位

L1、L2载波相位

L1载波相位

同步观测机数

≥4

≥3

≥2

观测:

表1.5

级别

级别

B

C

D

E

卫星截止高度角/度

10

15

15

15

同时观测有效卫星数

≥4

≥4

≥4

≥4

有效观测卫星总数

≥20

≥6

≥4

≥4

观测时段数

≥3

≥2

≥1.6

≥1.6

时段长度

≥23h

≥4h

≥60min

≥40min

采样间隔

30

10-30

5-15

5-15

注1:

计算有效观测卫星总数时,应该各时段的有效观测卫星扣除期间的重复卫星数

注2:

观测时段长度,应为开始纪律数据到结束记录的时间段

注3:

观测时段≥1.6,指采用网观测模式时,每站至少观测一时段,其中二次设站点数应不少于GPS网总点数的60%

注4:

采用基于卫星定位连续运行基准站点观测模式时,可连续观测,但观测时间应不低于表中规定的各时段观测时间的和

数据处理

(1)外业数据检核

1)B级GPS网基线外业预处理和C、D、E级GPS网基线处理,复测基线的长度较差ds应满足公式1.1的规定:

ds≦2

σ(1.1)

σ---为基线测量中误差,单位为毫米

2)B、C、D、E级GPS网基线测量中误差σ采用外业测量时使用的GPS接收机的标称精度,计算时变长按实际平均边长计算。

3)B、C、D、E级GPS网同步环闭合差,不宜超过以下规定:

三边同步环中只有两个同步边成果可以视为独立的成果,第三边成果应为其余两边的代数和。

由于模型误差和处理软件的内在缺陷,第三边处理结果与前两边的代数和常不为零,其差值应符合公式1.2

≦

≦

≦

(1.2)

式中:

σ----基线测量中误差,单位为毫米,计算按12.2.5规定执行。

对于四站以上同步观测时段,在处理完个边观测值后,应检查一切可能的三边环闭合差。

4)B、C、D、E级GPS网外业基线的处理结果,其独立闭合环或附和路线坐标闭合差WS和各坐标分量闭合差应满足公式(1.3)的规定。

≦3

σ

≦3

σ

≦3

σ

≦3

σ(1.3)

WS=

n为闭合环数。

(2)基线向量解算基本要求(略参考规范12.3.3节)

2分类方法二:

城市二、三、四等和一、二级

城市或工程GPS按相邻点的平均距离和精度划分为二、三、四等和一、二级。

2.1参考规范

《全球定位系统城市测量技术规范-1997》

2.2界面显示参数

表2.1

固定误差

需要输入

比例误差系数

需要输入

最弱边相对中误差

平均距离

同步环坐标分量相对闭合差

同步环线全长相对闭合差

2.3划分标准

1)各等级GPS网相邻点间弦长精度应按公式2.1计算

σ=

(2.1)

式中σ----标准差(基线向量的弦长中误差mm);

a-----固定误差(mm);

b-----比例误差系数(1X10-6);

d-----相邻点间的距离(km)。

2)各等级GPS网的主要技术要求应符合表2.2规定。

相邻点最小距离应为平均距离的1/2~1/3;最大距离应为平均距离的2~3倍。

表2.2GPS网的主要技术要求

等级

平均距离(km)

a(mm)

b(1*10-6)

最弱边相对中误差

二等

9

≤10

≤2

1/120000

三等

5

≤10

≤5

1/80000

四等

2

≤10

≤10

1/45000

一级

1

≤10

≤10

1/20000

二级

<1

≤15

≤20

1/10000

注:

当边长小于200m时,边长中误差小于20mm。

3)布网原则

接收机选择,观测基本技术要求(略),参考规范六七章。

闭合环或附和路线边数的规定

等级

二等

三等

四等

一级

二级

闭合环或附和路线的边数

≤6

≤8

≤10

≤10

≤10

4)同一时段观测值基线处理中,二、三等数据采用率都不宜低于80%。

5)采用单基线处理模式时,对于采用同一种数学模型的基线解,其同步时段中任一三边同步环的坐标分量相对闭合差和全长相对闭合差不宜超过表2.3的规定。

表2.3同步环坐标分量及环线全长相对闭合差的规定(1X10-6)

等级

限差类型

二等

三等

四等

一级

二级

坐标分量相对闭合差

2.0

3.0

6.0

9.0

9.0

环线全长相对闭合差

3.0

5.0

10.0

15.0

15.0

6)对于采用不同数学模型的基线解,其同步时段中任一三边同步环的坐标分量闭合差和全长相对闭合差按独立环闭合差要求检核。

同步时段中的多边形同步环,可不重复检核。

7)无论采用单基线模式或多基线模式解算基线,都应在整个GPS网中选取一组完全的独立基线构成独立环,各独立环的坐标分量闭合差和全长闭合差应符合下式的规定:

≦

≦

≦

≦

(2.2)

式中w---环闭合差,w=

n------独立环中的边数

8)复测基线的长度较差,不宜超过下式的规定:

ds≦2

(2.3)

9)无约束平差中,基线向量的改正数(V△X、V△y、V△Z)绝对值应满足下式要求:

V△X≦3σ

V△y≦3σ

V△z≦3σ(2.4)

10)约束平差中,基线向量的改正数与剔除粗差后的无约束平差结果的同名基线相应改正数的较差(dV△X、dV△Y、dV△Z)应符合下式要求:

dV△X≦2σ

dV△y≦2σ

dV△z≦2σ(2.5)

当超限时,可认为作为约束的已知坐标、距离,已知方位与GPS网不兼容,应采用软件提供的或人为的方法剔除某些误差较大的约束值,直至符合上式要求。

3分类方法三:

公路二、三、四等和一、二级

公路二等、三等、四等、一级、二级

3.1参考规范

《公路勘测规范》2007

3.2界面显示参数

表3.1

固定误差

需要输入

比例误差系数

需要输入

最弱边相对中误差

平均距离

3.3划分标准

1)各等级平面控制测量,其最弱点点位中误差不得大于±5cm,最弱相邻点相对点位中误差不得大于±3cm,最弱相邻点边长相对中误差不得大于下表的规定。

表3.2

测量等级

最弱相邻点边长相对中误差

测量等级

最弱相邻点边长相对中误差

二等

1/100000

一级

1/20000

三等

1/70000

二级

1/10000

四等

1/35000

表3.3相邻点间平均边长参照值

测量等级

平均边长(km)

测量等级

平均边长(km)

二等

3.0

一级

0.5

三等

2.0

二级

0.3

四等

1.0

表3.4GPS测量的主要技术要求

测量等级

固定误差a(mm)

比例误差系数b(mm/km)

二等

≤5

≤1

三等

≤5

≤2

四等

≤5

≤3

一级

≤10

≤3

二级

≤10

≤5

2)观测技术要求

表3.5

测量等级

项目

二等

三等

四等

一级

二级

卫星高度角(°)

≥15

≥15

≥15

≥15

≥15

时间长度

静态(min)

≥240

≥90

≥60

≥45

≥40

快速静态(min)

——

≥30

≥20

≥15

≥10

平均重复设站数(次/每点)

≥4

≥2

≥1.6

≥1.4

≥1.2

同时观测有效卫星个数(个)

≥4

≥4

≥4

≥4

≥4

数据采样率(s)

≤30

≤30

≤30

≤30

≤30

GDOP

≤6

≤6

≤6

≤6

≤6

3)计算要求

1)同一时段观测值的数据剔除率不宜大于10%。

2)重复基线测量的差值应满足式

ds≦

σ(3.1)

式中:

ds----重复基线测量的差值;

σ---标准差。

3)各级GPS网同步环闭合差应符合式3.2的规定。

≦

σ

≦

σ

≦

σ

≦σ(3.2)

式中:

n----环或附和路线的边数σ---标准差

4)各级GPS网异步环闭合环或附合路线坐标闭合差应符合公式3.3的规定。

VX≦

σ

Vy≦

σ

Vz≦

σ

v≦

σ(3.3)

式中:

n----环或附和路线的边数σ---标准差

5)无约束平差中,基线分量的改正数绝对值应满足式3.4的规定

V△X≦

σ

V△y≦

σ

V△z≦

σ(3.4)

式中:

σ---标准差(mm)。

6)约束平差中,基线分量改正数与经过粗差剔除后的无约束平差结果的同一基线相应改正数较差的绝对值应满足3.5满足的规定

dV△X≦

σ

dV△y≦

σ

dV△z≦

σ(3.5)

式中:

σ---标准差(mm)。

GPS控制网等级

1、控制网等级及其用途

按照国家标准《全球定位系统(GPS)测量规范》(GB/T13814-2009),GPS测量按其精度分为A、B、C、D、E五级。

其中:

1)A级GPS网由卫星定位连续运行基站构成,用于建立国家一等大地控制网,进行全球性的地球动力学研究、地壳变形测量和卫星精密定轨测量。

2)B级GPS测量主要用于建立国家二等大地控制网,建立地方或者城市坐标基准框架、区域性的地球动力学研究、地壳变形测量和各种精密工程测量等。

3)C级GPS测量用于建立三等大地控制网,以及区域、城市及工程测量的基本控制网等。

4)D级GPS测量用于建立四等大地控制网。

5)E级GPS测量用于测图、施工等控制测量。

2、精度要求

3、卫星定位连续运行基准站网的布设

1)布设原则

CORS依据管理形式、任务要求和应用范围,划分为国家基准站网、区域基准站网和专业应用站网。

(1)国家基准站网

国家基准站网的布设应顾及社会发展、经济建设和自然条件因素。

在即将实施的国家大地基准基础设施建设项目中,我国将在全国范围内建设360个地基稳定、分布均匀的连续运行基准站(其中:

新建150个、改造60个、直接利用已有的站150个)。

(2)区域基准站网

区域基准站网是指在省、市地区建立的连续运行基准站网,主要构成高精度、连续运行的区域坐标基准框架,为省、市区域提供不同精度的位置服务和相关信息服务。

区域基准站网的布设按实时定位精度而选择基准站间的距离,当采用网络RTK技术满足厘米级实时定位,其区域基准站布设间距不应超过80KM。

(3)专业应用站网

专业应用站网是由专业部门或者机构根据专业需求建立的基准网站,用于开展专业信息服务。

它的布设间距主要根据专业需求,当满足实时定位分米级要求,则基准站布设间距一般在100~150KM之间。

2)基准站设计与选址

基准站设计时应根据基准站网布设原则,在图上标出设计基准站站址,同时标明基准站及其周围地区的主要地质构造、地震活动,与设计有关的地震台、人卫站,以及可以利用的GPS、大地测量网站点。

设计完成后应进行实地踏勘选址。

选址小组应由熟悉GPS、水准测量的工程师和地质工程师共同组成。

基准是投资大并且需要长期稳定使用的基础设施,应该选择地质结构稳定、安全僻静、交通便利,并利用测量标志长期保存和观测的地方。

同时基站周围需要有稳定、安全可靠的电源,用于接入公用和专业通讯网络。

站点应距离易产生多路径效应的地物不小于200M,应有10度以上地平高度角的卫星通视条件,距离电磁干扰区的距离不小于200M,同时要避开易产生振动的地带。

站址选定后,应设立一个标注有站名、站号、标石类型的点位标记,拍摄点位的远景、近景照片各一张,并填绘基准站点之记。

3)基础设施建设

基础设施的建设主要是依据基准站建筑整体设计及专项防护设计(如防风、防雷)完成观测墩、观测室的建造,以及电力线、通讯线等管线敷设。

观测墩一般为钢筋混凝土结构,依据站址地质环境,观测墩可建为基岩观测墩或者土层观测墩。

专业应用网站,根据情况也可建造屋顶观测墩。

观测室面积不宜过小,设计时应考虑防水、排水、防风、防雷等因素。

电力和信号管线应分别布设,预埋两种管道,并进行动物防护处理,观测室内的温度和相对湿度应满足仪器设备正常运行的要求。

4)设备配置与安装

基站设备主要由全球卫星导航系统接收机、天线、气象设备、不间断电源、通信设备、雷电防护设备、计算机和集成柜等组成。

部分GPS基准站配置原子钟、卫星通信设备及空调等设备。

各种设备的要求应该符合有关规范和CORS系统设计的要求。

5)数据中心

数据中心以计算机及网络技术为基础,用于数据存储、处理分析和产品服务。

建设时应考虑:

安全性、可靠性、保密性和可恢复性。

数据中心主要由基准站网管理系统,数据处理分析系统和产品服务系统组成。

其产品可以分为位置服务、时间服务、气象服务、源数据服务等类型。

6)数据通信网络

基准站网应在专用网络上构建数据通信网络,应采用TCP/IP作为数据通信协议。

连接基准站的通信链路可以采用数据专线、无线扩频等通信方式,连接数据中心的通信链路可采用数据专线、卫星通信等通信方式。

国家基准站网的基准数据应每日定时传输,区域基准站网和专业应用站网需要提供实时服务时,应该具备数据实时传输能力。