5人文地理.docx

《5人文地理.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《5人文地理.docx(42页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

5人文地理

14届地理一轮复习资料

第五部分人文地理

第一章人口的增长、迁移与合理容量

考纲要求:

1、分析不同人口增长模式的主要特点、地区分布

2、分析世界不同国家、地区人口问题的形成原因、产生后果、对策

3、人口迁移的主要原因

4、环境承载力与人口合理容量的区别

一、人口数量变化的原因(%、‰)

1、自然增长(主因):

取决于出生率、死亡率变动

自然增长率=出生率-死亡率

=净增人口/总人口

2、机械增长:

由人口迁移引起——观察范围大,影响越小

机械增长率=迁入率-迁出率

二、人口增长

1、世界人口不断增长——持续增长性

(1)工业革命前:

增长较缓——生产力低下

(2)工业化以来:

增长加快(发达国家)

(3)战后:

增长迅速(亚非拉、大洋洲)

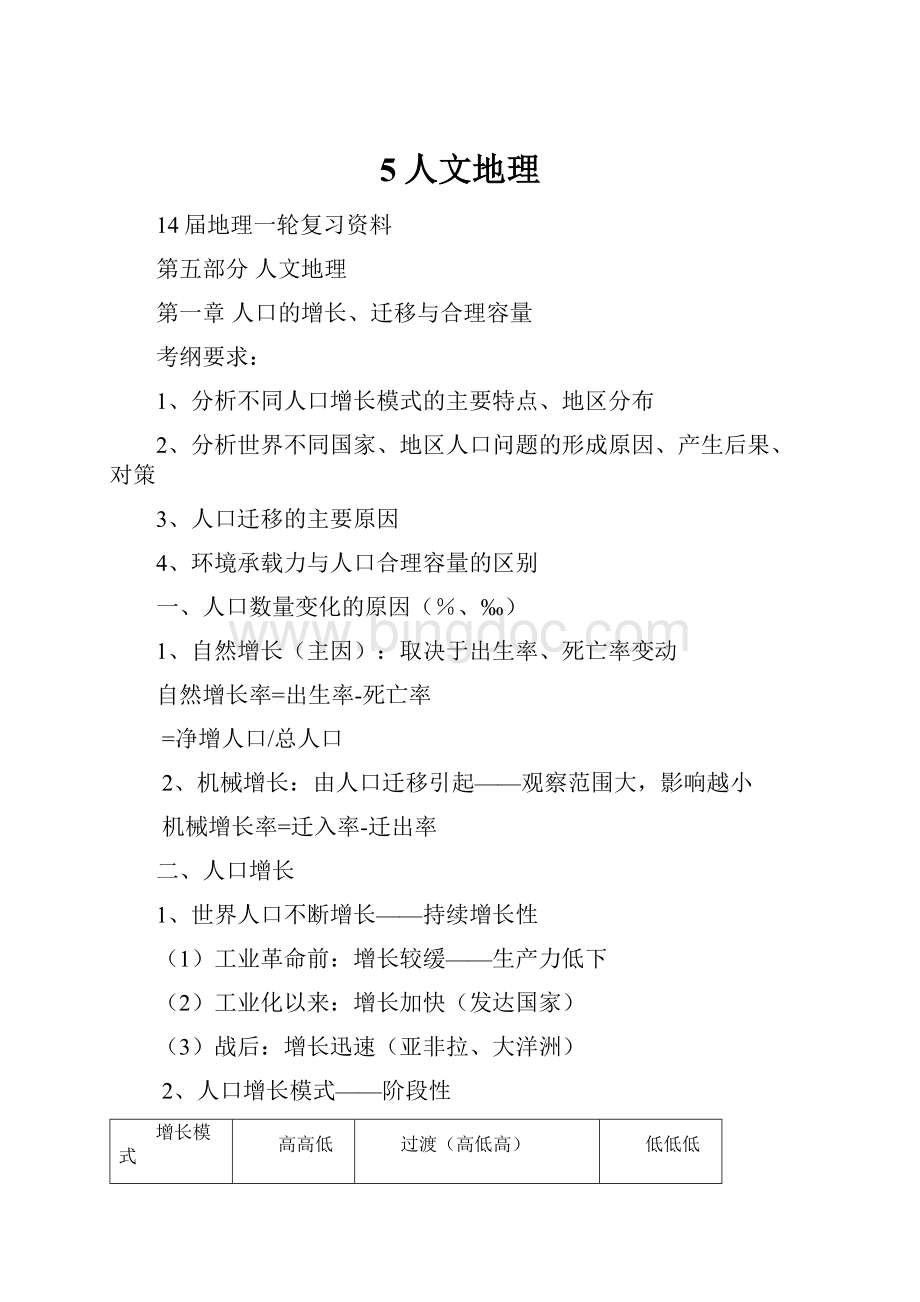

2、人口增长模式——阶段性

增长模式

高高低

过渡(高低高)

低低低

人口再生产类型

原始型

传统型

现代型

增长阶段

原始低增长

高增长

增长下降

低增长

特点

高出生率、高死亡率(>3﹪)、低增长率(<1﹪

高出生率、死亡率快降、高增长率(增大)

出生率快降、死亡率缓降,增长率下降

低出生率、低死亡率、低增长率(<1﹪:

标准)

原因

灾害、战争、疾病;营养不足;医疗卫生落后

生产力发展;食品供应与营养;医疗卫生改善(死率降寿命延)

社会原因:

教育、婚育;社会福利发展;医疗水平进步

生产力高度发达,人口素质要求高;就业压力;社会福利;医疗发达

出现阶段

工业革命前

工业化时期:

发达国家

战后:

发达国家

当代:

发达国家

现今分布

原始部落群体

多数发展中国家

部分发展中国家

发达国家尤其西欧(零、负增长)

备注:

(1)人口增长类型、模式转变的根本原因:

社会生产力发展

社会经济

生活水平

生产力水平→医疗技术→出生率死亡率→人口增长数量变化

(根本原因)生存环境(直接原因)

人口政策

(主要因素)

(2)人口转变从死亡率下降开始,最终通过出生率下降实现

(3)人口增长模式的判别方法

①所处历史发展阶段判别:

如农业社会原始型

②依据国家类型判别:

发达国家及少数发展中国家为三低模式,多数发展中国家为过渡模式

③依据三率数值特征判别(含三率坐标图)

◇高高低模式:

生、死率3﹪,增率<1﹪

◇过渡模式:

生>2﹪、死>1﹪、增>1﹪

◇三低模式:

生、死1﹪;增<1﹪

④人口年龄结构金字塔图判别

◇高高低模式:

少儿比重>40﹪,老年(65岁)<4﹪

◇过渡模式:

◇三低模式:

少儿比重<30﹪,老年(65岁)≥7﹪

(4)不同年龄段增长速度:

比较各年龄段增长率大小;

◇各年龄段数量:

计算增长率

◇不同年龄段比重:

比重变幅/原比重

3、人口增长地区差异——地区不平衡性

(1)世界:

过度模式正向三低模式转化阶段

中国:

进入“三低”,但国内差异明显

(2)人口增长速度:

发展中>发达

原因分析

发达:

经济科技(发达);文化教育(程度高);养老、福利、保险(制度完善)。

发展中:

政治独立,民族经济发展;医疗卫生条件改善,死亡率下降。

(3)世界人口增长主要来自发展中国家和地区

(4)大洲差异:

(因素:

基数、增速)

增速:

非洲最快,欧洲最慢;

增量:

亚洲最多,大洋洲最少

P8图析——变化趋势;现状比较

非洲——高出生、高增长

亚洲、拉美——两率下降,稳定增长

欧洲、北美、大洋洲——三率下降

4、人口问题(世界地理已讲)

国家

发达

发展中

问题

人口老龄化;增长缓慢

人口过多;增长过快

影响

劳动力、兵源不足;社会负担过重;老年人孤单

延缓经济发展和生活水平提高;就业困难,影响社会稳定;生态环境压力过大。

对策

鼓励生育;接纳国外移民或劳工

实行人口控制政策:

控制人口数量,提高人口素质

注:

①老龄化:

60岁≥10﹪或65岁≥7﹪

②性别比:

男:

女=103:

100,表示为103

5、人口统计图表

(1)常见图表:

柱状图、曲线折线图、扇形图、饼状图、三角图、玫瑰图等

(2)人口年龄金字塔图——性别结构、年龄结构

类型:

年轻型(扩张型)、成年型(静止性)、老年型(收缩型)——形状特征、结构特征(各年龄组大小及变化;年龄组男女比重比较)、增长特征(三率)

6、案例研究——中国人口变化模式:

图解

(1)总体趋势:

增长率波动下降

(2)人口变化的直接因素——出生率的波动

(3)60年代初增长低谷——三年自然灾害、国际环境变化

80年代2次小增长高峰——60年代人口高出生带来的滞后影响(高生育)

三、人口的迁移

1、人口迁移含义(判读):

①空间位移:

跨越行政区域(并非距离);

②定居地变更

③时间限度:

永久性或长期性(>半年)

注:

人口迁移≠人口流动

2、分类:

(1)按地理范围分:

国际人口迁移、国内人口迁移——框式图解

(2)按迁移方向分(国内):

农村→农村;

农村→城市(发展中主要类型——城市化、工业化);

城市→城市;

城市→农村(发达)

3、国际人口迁移

阶段

特点

流向

原因

战前

①从旧大陆移向新大陆

②已开发国家向未开发国家

①欧洲→美洲(获取资源)

②非洲→美洲(被迫迁移)

③亚洲人(中、印、日)向国外移民(人口压力增大)

①帝国主义发展与殖民主义扩张

②地理大发现与新航路开辟(条件)

战后

●劳务输出(外籍工人)——主流

●国际难民迁移:

数量多、时间长——战争、政治、环境

●科技移民日益增多

●迁移流向发生变化

①从发展中国家流向发达国家

②从穷国流向富国(例:

西欧吸引南欧工人)

①生产力发展水平与劳动力供求关系地区差异——主因

②政策、战争、环境剧变

备注:

外籍工人主布西欧、北美、中东——发达国家人口老龄化、劳动力短缺;就业机会多、收入高。

4、国内人口迁移

(1)中国

①历史上:

黄河流域→长江、珠江流域

注:

西晋永嘉之乱、唐安史之乱、北宋靖康之难——南方人口超过了北方

②建国后

◇80年代前:

东部城市→内地、边疆——国家组织为主;

◇改革开放后:

民工流

流向:

落后地区→发达地区

山区→平原;

农村→城市;

内地→沿海(城市、工矿区);

方式:

自发流动

目的:

务工经商

原因:

农村劳动力过剩、城乡收入差距、政策引导

(2)国外(图解)

◇德国:

由北向南——工业扩展

◇俄:

由西向东——开发西伯利亚

◇美:

东北向西部、南部——西部、南部:

新兴工业、旅游业发展;阳光充足,环境优美。

东北部:

人口城市密集,环境污染严重;气候冷湿。

(经济因素为主)

◇日:

向国土南北两端迁移——工业扩展

5、人口迁移的影响(利弊)

(1) 迁出地 :

加强与外界经济、科技、文化的交流;有利于社会经济的发展,提高经济收入;缓解人口压力,保护自然环境

弊:

青壮年劳动力减少、人才的外流

(2)迁入地 :

加强经济、科技、文化的交流;缓解劳动力不足;促进资源开发与经济发展

弊:

带来某些社会问题,如对交通、住房、治安产生压力;加剧生态环境问题

6、影响人口迁移的主要因素(图解:

框式联系图)

①自然、生态环境因素:

气候、土壤、淡水、矿产资源;自然灾害、环境污染

②经济因素——主因:

经济发展(就业、收入)、交通与通信(规模和范围)举例:

特区设立

③社会文化因素:

宗教(印巴分治)、民族、种族、文化教育、婚姻家庭

④政治因素:

政策、战争、政治变革

⑤其他因素:

生理(青年人多)、心理(男性多)、距离

注:

①德国人口年龄结构图解

②自然条件对人口迁移的影响,是通过人类的社会经济活动来实现的。

③人口迁移中的拉力(迁入地有利因素)、推力(迁出地不利因素)与中间阻力(技能、费用、亲情等)反推力(迁入地住房紧张、环境污染等):

◇自然因素:

拉力:

为气候温和,土壤肥沃,水源方便,地形平坦,资源丰富;

推力:

为环境恶化、自然灾害——环境移民(生态移民)。

三峡移民并不是环境移民。

举例:

图瓦卢举国移民新西兰。

◇经济因素

拉力:

为经济水平高,迁入率高——表现:

城市化的推进,大型建设项目的布局,区域的大规模发展,交通运输

推力:

为经济落后,迁出率高

7、影响人口分布因素

①自然环境因素:

地形、气候、水源、矿产、土壤

②社会经济因素:

生产力水平——主导;生产活动方式、交通、文化教育

③政治文化因素:

战争、宗教、政策、科技水平、历史因素

四、环境承载力与人口合理容量

图解P17

比较

环境承载力(环境人口容量)

合理人口容量

角度

主要是从自然资源(土地、淡水等)承载能力的角度考虑

人口与生态环境协调,与一定的经济、社会、文化发展相适应

影响因素

①自然资源——首要(土地:

决定):

木桶原理

②生态环境

③科技文化水平——开发、保护)

①自然环境、资源优劣与变化:

正相关

②社会经济发展水平:

正

③科技发展水平:

正

④地域开放程度:

正(区外资源利用)

⑤生活消费水平:

负

数值意义

①相对确定性与不确定性

②“生存”警戒值——大

①相对性

②“发展”最佳值——小

备注:

①目前太阳、空气对环境承载力没有限定

②人口合理容量的相对性(理解):

原始社会<农业社会<工业社会<现代社会

项目

内 容

含义

合理人口容量并非一个具体的定值,即一个地区的人口数量是否符合生态要求,其标准是相对的

形成原因

环境

环境变化,导致合理的人口容量波动

自然环境变差,降低合理人口容量

环境改善,提高合理人口容量

社会经济

科技水平提高,减轻对环境的依赖,提高合理人口容量

消费水平提高,资源需求、消费增加,降低合理人口容量

时间

短期内人口容量高于合理人口容量

短期内过度开发利用,降低未来的人口容量

分配方式

资源财富分配平均,合理人口容量大

贫富悬殊,社会的合理人口容量小

④人口合理容量小于环境承载力;一个国家或地区人口数量应小于或等于合理容量

⑤案例:

中国人口——计划生育、环境保护思想

第二章城市的空间结构与城市化

考纲要求:

1、城市的空间结构及其形成原因;

2、不同规模城市服务功能的差异;

3、城市化的进程、特点、影响;

4、地域文化对人口和城市的影响

一、城市地域形态——外部

1、地域形态:

①集中式(团块):

(北方)平原区——成都

②组团式(分散):

重庆

③条带式:

兰州

④放射状:

延安

2、影响因素:

地形、河流、交通

二、城市空间结构(地域结构)——内部

——含义:

城市功能区空间位置及其组合状态

1、功能区:

①形成:

同类活动空间高度集中——地价、交通通达性

②划分:

某种功能为主;无明显界线

③分类:

商业区、居住区、工业区(基本)

行政区、文化区、旅游区

2、城市主要功能区——商业区、居住区、工业区

功能分区

形态

区位

特征

备注

中心商务区

团块状

市区中心

①交通便利、通讯发达②早晚人口流动强,昼夜差异大;③经济活动最繁忙

因素:

地价与租金、交通、市场(消费人口)

商业区

占地少,点状或条状(商业街)

城区、交通干道旁、街角路口

交通便捷、人流量大、地价高、土地利用集约。

中小城市多布城市中心区

住宅区

占地广,团块状

①高级:

市区外缘,与高坡、文化区联系

②低级:

内城、工业区附近,与低地、工业区联系

①建筑质量:

高级与低级分化

②空间位置:

高级与低级背向发展

①城市主要职能

②工业革命后分化

③因素:

地价、便利(购物、上班)

工业区

集中连片,呈带状

市区外缘、交通干线两侧

①向市区外缘移动(地租、环保)②趋向交通干线分布(运量)

①工业城市工业区占地大;②因素:

地价、占地、环境

3、城市功能区形成因素

(1)历史因素:

保持原功能或功能改变——故宫

(2)经济因素——主要

①城市土地利用类型取决于土地经济区位——地价高低

②影响地租高低因素(图解)

——距离(距市中心远近);交通通达性

③付租能力:

商业>住宅>工业

④地价、租金有高低起伏,并非直线变化

(3)社会因素——影响住宅区分化:

社会地位、经济收入、生活方式、种族宗教

(4)行政因素:

政策、规划——新兴工业园区

(5)自然因素:

河流、盛行风、地形——复杂化

4、常见地租曲线图解(优化方案P91)

(1)图型:

坐标图、立体图、等值线图

(2)影响因素:

(距市中心)距离、交通(通达性)

(3)区位:

地租高峰处和次高峰处形成商业区;

地租较高的道路两侧形成住宅区;

地租较低的城市外围形成工业区。

坐标图:

主要体现的是距离市中心的远近对城市地租的影响,距离市中心越近地租越高,但距离市中心的远近与地租并不是呈现正比关系,这说明又受到交通通达度的影响。

立体图:

形象的说明了交通通达度对城市地租的影响,在通达度高的地方城市地租高,向市中心、城市环路的边缘、交叉路口等地,这些地方一般布局商业区。

等值线图:

有地租等值线表示城市地租的变化,是一种特殊的等值线地图,地租数值由里向外减小,该等值线并不是规则的同心圆,弯曲的地方主要是受交通通达度的影响。

备注:

城市地域结构模式:

同心圆模式、扇形模式、多核心模式、未来“田园城市”(生态城市)

三、不同规模城市服务功能的差异

1、城市规模

(1)表示:

①人口规模——主要;

②用地规模

(2)等级:

特大城市:

>100万

大城市:

50-100万

中等城市:

20-50万

小城市:

<20万

2、城市职能:

①区域政治、经济、文化中心

②区域管理、服务、经济增长中心

3、城市规模越大,地域结构分化越明显。

4、城市等级与服务功能

城市级别

城市作用

服务功能(种类、级别)

服务范围

城市数目

城市间距

低

小

强(少、低)

小

多

近

高

大

大(多、高)

大

少

远

说明:

①一般地,城市规模越大(等级越高),服务功能越强。

但并非呈正相关,某些城市服务超越辖区或国界。

例证:

旅游城市服务功能超过同等规模的一般城市。

桂林、东京

②城市功能增强→影响范围扩大→规模扩大

③城市体系内,不同等级城市的服务范围空间嵌套(重叠、交错)。

④影响因素:

地理位置、人口密度、交通、资源

注:

人口密度大,城市服务范围相对较小。

(负相关)

4、案例分析:

城市空间结构特征分析——结构模式;主要功能区分布及范围;功能区空间组合;人口密度。

四、城市化(城镇化)

1、城市化含义

①农业人口→非农业人口;——人口转化

②农村地域→城市地域;——地域转化

③农业活动→非农业活动 ——产业转化

2、过程表现

①人口集中过程:

城市人口总量、比重上升;

城镇数目增加、规模扩大

②地域转换过程:

土地利用转型;用地功能分化;土地景观变化③经济结构变化:

第一产业转向二、三产业——前提、本质;

城市文明扩散

3、城市化标志

①城市数目增加-密度增大

②城市人口增加

③城市用地规模扩大

④城市人口比重上升——主要标志:

反映城市化水平

4、城市化进程

(1)动力:

社会经济发展(直因——工业化)

因:

二三产业空间集聚(经济活动)

→果:

人口集中、地域转化

本质:

二三产业建立与集聚

(2)城市化发展阶段(S形曲线图解)

阶段

出现时间

特点

趋势

主要分布

初期(缓慢发展)

工业化前

水平低,发展缓慢

发展中国家

中期(加速)

工业化时期

人口、产业迅速聚集,进程很快

郊区城市化

后期(成熟)

战后

水平高,缓慢或停滞

逆城市化

发达国家

(3)地区差异

国家

阶段

起步

速度

水平

成因

发

达

后期

早:

工业革命开始

缓慢

或

停滞

高(﹥70﹪)

伴随工业化:

产业革命;农业现代化

发展中

中期为主

晚:

战后

快

低(﹤40﹪)

城市化先于工业化,城市人口急剧膨胀

城市发展不合理,与经济发展不协调

注:

①郊区城市化:

◇人口、二三产业向郊区迁移,用地规模扩大;

◇中心区人口减少,产业空心化,经济衰败

◇加速逆城市化

②逆城市化

◇原因:

环境质量要求提高;基础设施改善、城乡差异缩小

◇表现:

城人向郊区、农村倒流;大城市中心区萎缩

③再城市化

(4)进程描述:

城市数目与密度;用地与人口规模;水平与速度;城市等级构成;地区分布——含发展变化

5、近代城市化特征

①城市化进程加快:

主体——发展中国家城市化:

城人多,速度快

②两类国家城市化进程差异

③特大城市发展迅速:

主布发展中国家

④出现巨大城市带群

◇六大城市带:

美国东北部大西洋沿岸、北美五大湖沿岸、日本东海岸、英国南部、中国长三角

◇城市带特征:

地理位置——中纬度地带

自然条件——平原地带:

农耕、居住、交通

政治经济——国家、大洲乃至世界中心

空间分布——带状延伸扩展

6、城市化影响

(1)作用

①经济发展、社会进步的表现

②缩小城乡差别,促使价值观、生活方式趋同

③城市化水平是衡量经济发展水平的尺度

(2)问题——根源:

城市规模无限制扩大;城市人口迅猛增长

①城市环境问题(环境质量下降)——环境污染

大气(污浊、酸雨)、水、噪音、垃圾、光污染

②城市交通问题:

交通阻塞、事故多发、停车困难

③城市住宅问题

差异:

发展中——住房紧张、贫民窟与棚户区

发达——中心区衰落、空房多;穷人集中,贫民窟

④城市社会问题:

治安、就业、贫困、种族歧视

(3)措施

①控制城市规模——分散大城市职能

②合理规划——建设新区、卫星城

③加强城市管理,改善城市交通、居住条件

交通:

建立立体交通网;交通综合治理——公交优先、单向或单双日行驶、错时上下班、合理布局公共场所

④保护、治理城市环境:

治污、绿化

备注:

中国城市化

①严格控制大城市规模(协调发展)

②合理发展中小城市

③积极建设新型乡镇:

农村城市化——道路

五、地域文化与城市发展

1、地域文化

(1)含义:

(联系图)

地域是文化形成的地理背景,文化常是城市的标志。

(2)内容:

物质的、非物质的

(3)特征:

①地域范围可大可小;

②文化可为单要素或多要素;

③不断发展变化,但具有相对的阶段稳定性。

2、地域文化对城市影响

(1)广泛影响:

城市建筑、交通工具及道路、饮食、服饰、居民心理、习俗

(2)集中反映:

城市建筑的空间布局、结构、风格

城市建筑

地区差异

地域文化差异

布局

美国:

中心多高楼,向郊区剧降

欧洲:

中心多广场、教堂,其外为高层。

发展历史不同

结构

中国:

围墙为主要景观

美国:

绝少围墙

中:

内向性、封闭性

西:

外向性、开放性

风格

中国:

突出皇权地位

西方:

突出教堂地位

中西统治权力不同

第三章生产活动与地域联系

考纲要求

1、农业区位因素,主要农业地域类型特点及形成条件;

2、农业生产活动对地理环境的影响;

3、工业区位因素,工业地域形成条件与发展特点;

4、工业生产活动对地理环境的影响;

5、生产活动中地域联系的重要性和主要方式;

6、交通运输方式和布局变化对聚落空间形态和商业网点布局的影响。

一、农业生产活动

1、农业生产特点

①地域性——因地制宜

②季节性与周期性——因时制宜

2、农业分类

①生产对象:

种植业、畜牧业、混合农业

②投入多少:

粗放农业、密集农业

③产品用途:

自给农业、商品农业

④发展阶段:

原始农业、传统农业、现代农业

3、农业区位因素

区位因素

影响

分析方向

举例(主导因素)

利用改造或发展

自然

因素

气候

①最重要:

分布、产量、复种指数

②地带性分布

光、热、水、水热组合、温差、气象灾害

海南橡胶、东北春麦、南稻北麦

河谷农业

温室生产(中高纬):

温度;

农灌:

水分

地形

①农业类:

平原—耕作业;山地(>25°)—林、畜业;

②山地垂直作物带

地形类型、地势起伏

基塘生产、

山地立体农业

梯田生产、水稻土

土壤

肥力、酸碱性、质地

东北大豆、江南丘陵茶树

红壤改良

鱼塘-台田

水源

干旱、半干农业决定因素

河湖分布、地下水、冰雪融水

绿洲农业、河西走廊粮棉生产

节水农业(滴灌、喷灌,栽培耐旱作物)

社

会

经

济

因

素

市场

决定类型、规模—价格

市场的需求、市场距离

城郊农业、园艺业、订单农业

主导作用日益增强

交运

①市场距离决定运费;

②产品易腐变质—快捷交通

交通通达度、运输方式

海南蔬菜北运;荷兰鲜花出口

交通运输条件的改善和保鲜、冷藏技术的发展,使产地可以远离市场

政策

引导、干预

政策指向、发展趋势

商品基地建设;产业结构调整

农业地域类型转变

劳动力

影响生产成本、地域类型

数量、素质

地价

工农业基础

种植历史

科技

机械

化肥

良种

冷藏

间接影响

技术水平、科技投入

工厂化养殖场、无土栽培

影响日益显著:

改善自然条件;改善生产方式;提高产品质量与品质;提高生产效率。

备注:

①杜能农业区位论:

城市为中心的杜能环,分析产地与市场关系;考虑因素——市场距离(运费)、地价或租金

②自然因素比较稳定,但可进行改造;人文因素经常变化,影响日益突出。

③区分

◇主要区位因素:

所有因素

◇主导因素:

最重要因素(影响最大)—最优因素或限制性因素

◇限制性因素:

制约性因素

◇区位条件:

区位因素优劣评价

④农业区位选择分析:

宏观地区:

自然因素、生长习惯、社经因素

微观地区:

地价高低、单位产值、需水量、运输需求、占地面积

4、主要农业地域类型(地图册P57图解)

地域类型

分布地区

产品

区位优势

生产特点

备注

水稻种植业

(季风水田农业)

东亚、东南亚、南亚(季风、雨林气候区)

水稻

气候高温多雨;地形平坦,土壤肥沃;人口众多,劳动力丰富;历史悠久,经验丰富

小农经营;单产高,商品率低;机械化、科技水平低;水利工程量大

日本水稻种植业为现代商品农业

传统旱作谷物农业

东亚、南亚、东南亚(温带大陆东岸及亚热带干旱区)

小麦

光热充足,降水较少;人均耕地少;劳动力充足,经验丰富

自给自足,精耕细作,商品率低,机械化、科技水平低;水利工程量大

山区:

水土流失

洼地:

盐渍化

大牧场放牧业

干旱、半干旱区;典型——潘帕斯草原

牛:

美、阿

羊:

、澳、新

气候温和,草场优良;地广人稀,土地租金低;距海港近

规模大,商品率高;专业化程度高

阿根廷牧牛业:

培育良种、改善交通、开辟水源、种植饲料

商品谷物农业

温带大陆性气候区为主;美、加、澳、阿,中国东北国营农场;典型-美国中部

小麦、玉米

优越的自然条件(具体);水陆交通便利;地广人稀;工业发达;科技先进

规模大,机械化水平高;面向市场,商品率高。

美国农业地域专业化

混合农业

主布欧洲、美、澳;典型-墨累-达令盆地、珠三角基塘生产

小麦、羊毛

地形平坦;灌溉条件好;地广人稀;交通便利;市场广阔;机械化水平高;政策扶持。

良性生态系统;有效安排农事活动;生产灵活性与市场适应性

牲畜饲养与谷物种植结合;农