项目名称气溶胶云辐射反馈过程及其与亚洲季风相互作用的.docx

《项目名称气溶胶云辐射反馈过程及其与亚洲季风相互作用的.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《项目名称气溶胶云辐射反馈过程及其与亚洲季风相互作用的.docx(18页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

项目名称气溶胶云辐射反馈过程及其与亚洲季风相互作用的

项目名称:

气溶胶-云-辐射反馈过程及其与亚洲季风相互作用的研究

首席科学家:

张小曳中国气象科学研究院

起止年限:

2011.1至2015.8

依托部门:

中国气象局

二、预期目标

总体目标:

提高我们对于气溶胶-云相互作用这个当今气候变化和云降水研究中最不确定问题的理解,研究我国气溶胶-区域性大气污染对天气和气候(特别是亚洲季风)的影响程度。

发展一个包含气溶胶对云-辐射-降水影响及其反馈机制、可准确模拟气溶胶时空分布变化,并能有效耦合到全球/区域天气气候模式中气溶胶理化数值模式系统,建立雾的数值预报方法,并研究空气污染对天气预报的影响,特别是对云和降水预报的影响;提升我国参与IPCC第五次评估报告的气候系统模式模拟中国特点气溶胶、详细云过程和云辐射过程的能力,形成我国新一代气溶胶-云-辐射气候模式系统。

更深入、准确地认识气溶胶的间接气候效应、气溶胶对云和降水的影响,对亚洲季风的影响程度,以及对未来气候变化的影响程度。

为回答气溶胶是否应像温室气体一样纳入减排、稳定气候与控制污染之间的关系等气候变化议题中的敏感问题、为我国天气预报和气候预估准确率的提高、为污染控制的宏观决策等提供系统、独立的科学支撑。

实现我国大气气溶胶及其天气-气候影响方面的研究与国家的应对气候变化、预报服务需求的无缝隙连接。

不仅将在气溶胶-天气气候变化这一国际研究的热点领域不断作出中国科学家具有国际水平的系统、独立的研究成果,还将在提高预报能力、更好地预估未来气候变化和控制区域大气污染,以及为国家气候变化外交这些重要国家需求方面,不断发挥作用。

锻炼和形成一批活跃在国际大气科学热点领域的中青年科学家群体,五年中要争取再有2-3人进入国际学术组织任职,扩大我国在此领域的骨干研究队伍规模,提高我国在该领域的整体研究水平。

五年预期目标:

前2年目标:

1)获得对中国不同区域和珠三角典型季风区大气气溶胶化学、物理和光学特性,以及典型挥发性有机物形成二次有机气溶胶(SOA)的主要化学过程(均相和非均相),以及SOA在老化过程的变化;并在气溶胶光学特性和云微物理特性方面初步建立有统计或有物理意义的定量联系;获得气溶胶对云微物理结构影响的三维观测数据,并初步分析结果;

2)建立两个分别针对环境气溶胶单谱活化特性的观测系统和单粒子悬浮实验的室内实验系统,在认识气溶胶活化为云凝结核(CCN)的活化特性随粒径、化学成分等的变化特征,以及不同条件下气溶胶和云滴粒子的增长蒸发等微物理特性方面取得进展;

3)发展、完善、更新自主开发的中国区域气溶胶及其前体物排放源清单,并利用反演模式,研发可为当前气候和气溶胶-云-辐射模式提供最新的气溶胶及其前体物的排放源的源系统;

4)在发展的气体-气溶胶在线耦合气溶胶模式(CUACE/Aero)中实现气溶胶-云-辐射-降水相互作用的模拟;并形成考虑气溶胶老化过程的环境气溶胶混合状态的参数化方案等;获得一个可准确模拟气溶胶分布变化,并能有效耦合到全球/区域天气气候模式中、包含气溶胶对云-辐射-降水影响及其反馈作用的气溶胶模式系统;

5)改进气候模式中适合中国特点的详细云过程和云-辐射过程的合理描述,改进气候模式中非球形气溶胶和冰云的辐射参数化方案;

6)提升中国参与IPCCAR5的气候模式系统对中国特点气溶胶、详细云过程和云-辐射过程的模拟能力,形成我国新一代气溶胶-云-辐射气候模式系统,

7)通过对观测资料的分析,获得气溶胶、云和亚洲季风的时空变化特征,以及在不同时间尺度和空间尺度上气溶胶-云的相互作用对亚洲季风的影响,特别是珠三角典型季风区高污染气溶胶对较强大季风系统的影响;通过嵌套了气溶胶-云模式的区域气候模式开展气溶胶对亚洲季风影响及反馈的初步研究;

8)在国内外核心刊物上发表研究论文60篇,其中在SCI收录的刊物上达到40篇以上。

后3年目标:

9)获得不同化学组成气溶胶活化成云凝结核(CCN)的活化率曲线,认识其随气溶胶数浓度分布,粒径、吸湿性的变化特征;获得气溶胶、CCN和云滴粒子的时空分布特征,建立符合我国特点的气溶胶与云微物理量间的参数化方案;

10)深入研究大气气溶胶的活化、云滴增长蒸发等微物理过程,得到不同地区CCN活化效率特征,以及不同条件下气溶胶和云滴粒子的增长蒸发等微物理特性;

11)改进新的气溶胶-云-辐射数值模式系统(CUACE/Aero-Chem)中降水转化的方案,分析研究气溶胶对降水效率的影响。

在中国气象局自主发展的中尺度天气数值模式(GRAPES)中实现气溶胶-云-辐射三者在线交互式全耦合,并测试能够业务运行的区域性雾-霾天气数值预报系统;

12)研发成功带有气溶胶数值同化的雾-霾天气数值预报系统,深入认识当今中国地区气溶胶与云(雾)及降水的相互作用机制;

13)以我国参与IPCCAR5的新一代气溶胶-云-辐射气候模式系统为主要手段结合区域气候模式,更深入、准确地认识气溶胶在全球和亚洲区域的间接气候效应;

14)评估大气气溶胶对区域和全球气候的影响程度,特别是气溶胶的直接和间接气候效应对亚洲季风的影响程度,且重点研究气溶胶对降水变化以及季风覆盖区变化的影响,并对比气溶胶对东亚和对印度季风的不同影响,探索影响亚洲季风、特别是东亚季风自然及人为变化的因素,并认识亚洲季风异常对气溶胶重新分布的反馈作用;

15)根据IPCC给出的排放情景,通过全球和区域气候模式,预估未来不同的排放情景下的气候变化程度,评估气溶胶在其中的贡献;基于现有排放源系统以及开发的源评估及反算系统,计算不同气候变化情景下因工业布局、新科技、人口以及其它因子变化的情况下的污染排放情况,评价气候变化对空气污染状况的可能反馈;

16)不断研究新的气候变化谈判中可能与气溶胶有关的议题,提供系列决策咨询报告,服务国家的气候变化外交活动;

17)在国内外核心刊物上发表研究论文80篇,其中在SCI收录的刊物上达到60篇以上。

三、研究方案

1)学术思路

本申请拟设臵6个课题,其中第一、二、三课题聚焦在气溶胶-云-辐射相互关系的观测研究上,为在云模式和中尺度模式中(第四课题)、在全球和区域气候模式中(第五、六课题)形成和改进适合中国特点的气溶胶-云-辐射相互作用的数值模拟提供输入,为第四课题模式输出的气溶胶及云微物理特性空间分布,为雾形成机制的数值模拟研究等提供输入与检验;第四课题最重要的研究是发展一个包含气溶胶对云-辐射-降水影响及其反馈机制、可准确模拟全球及中国区域气溶胶时空分布变化,并能有效耦合到全球/区域天气气候模式(第五和第六课题)中的气溶胶-云-辐射数值模拟系统。

深入认识当今中国地区气溶胶与云(雾)及降水的相互作用机制,建立雾的数值预报方法;第五课题的主要研究是将气溶胶-云-辐射数值模拟系统更新耦合到中国气象局参与IPCCAR5的全球气候模式中,通过全球气候模式研究气溶胶对云的改变导致的气溶胶的间接气候效应,评估气溶胶对亚洲季风的影响程度,并评估气溶胶在未来气候变化中的贡献,同时为第六课题区域气候模式提供边界;第六课题分两个主要的部分,一是利用资料研究亚洲季风和气溶胶各自的变化及相互影响,二是通过区域气候模式更详细地评估气溶胶对亚洲季风环流和降水的影响与反馈。

同时结合第四课题预估在未来不同的气候变化情景下的污染排放,认识气候变化对未来中国空气质量的可能影响。

2)技术途径

1.资料收集

收集过去几十年来国内外的地面试验观测资料和卫星遥感资料,特别是长期观测网的数据,主要的网络包括:

EMEP、IMPROVE;收集、整理国际大型观测计划JAMEX(AJointAerosol–MonsoonExperiment),ACPC、ACE-Asia、TRACE-P、TARFOX、INDOEX、AERONET、APEX、ADEC、BSRN、GEBA和ARM等观测期间飞机、舰船和地面上的观测数据以及已有的我国气溶胶、区域本底观测站气溶胶观测资料;收集IGAC,GEWEX等研究计划的研究成果;收集MODIS、CALIPSO、CloudSat,PARASOL,AURA、MISR、ENVISAT、POLDER、TOMS、AVHRR和GLI卫星探测资料;收集我国1961—2009年台站的气象和气溶胶相关的观测资料。

2.

气溶胶理化、光学特性的网络化观测

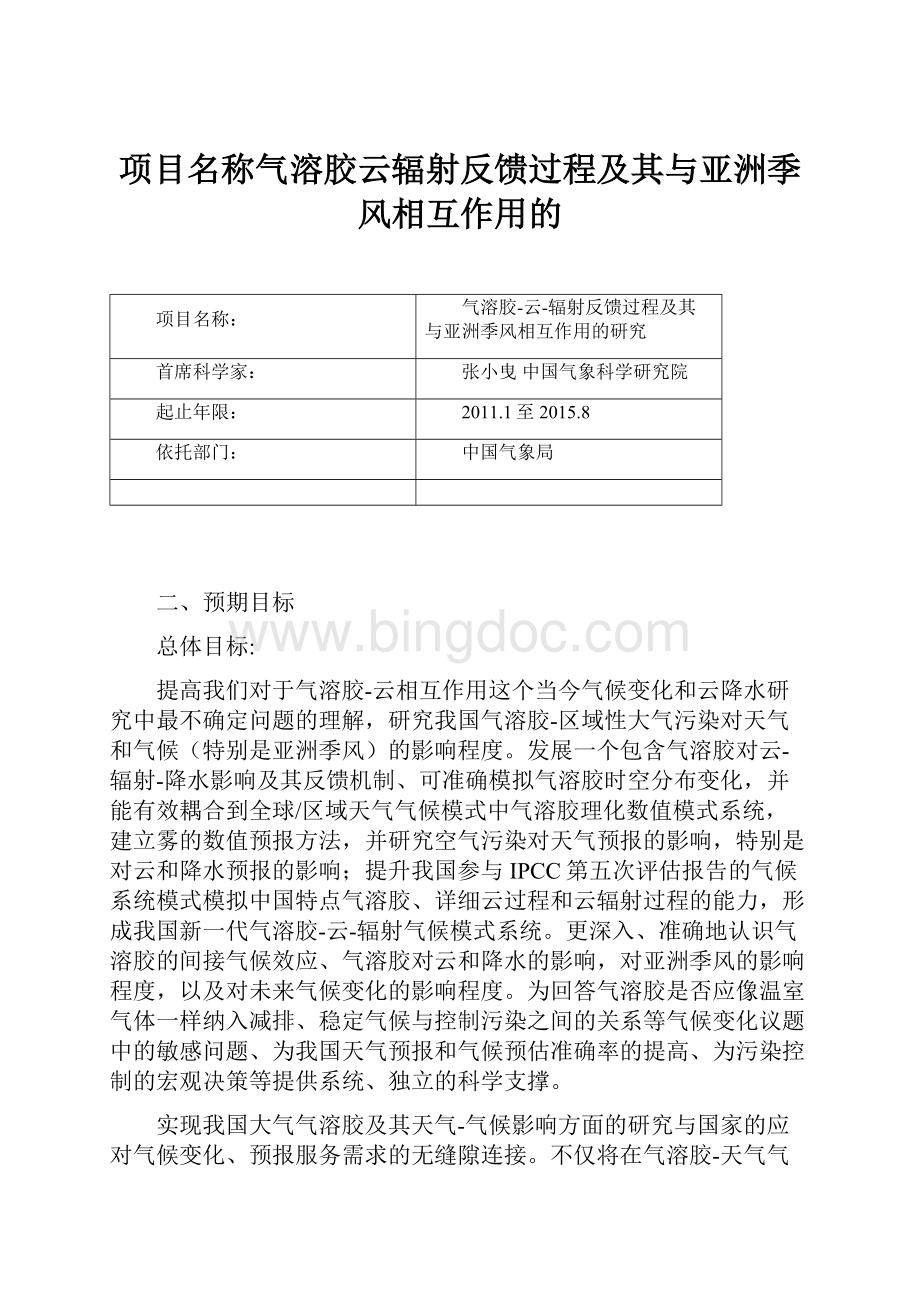

依托中国气象局大气成分观测网(CAWNET),在中国14个关键区域的38个代表性观测站(图1),开展近地面层不同粒级气溶胶浓度、化学组成、气溶胶散射、吸收特性、能见度、气溶胶数浓度的连续、网络化观测,获得多粒级气溶胶浓度(PM10、PM2.5、PM1)、在7个波段上的吸收特性、散射特性、能见度、以及通过滤纸采样及实验室测定获得的六类七种气溶胶组分(黑碳、有机碳、沙尘、硫酸盐、硝酸盐、铵盐及海盐气溶胶)的浓度等,获得气溶胶各种特性及其影响在中国近底层大气中的时空分布和变化。

3.气溶胶及云特性的地基站网遥感、激光雷达观测与卫星遥感-反演

依托由28个CEMEL太阳光度计组成的中国气象局气溶胶遥感观测网(CARSNET)(图2)、以及90多个辐射观测站、数台激光雷达,并以科技部2006年立项的气溶胶973项目(2006CB403700)中已经发展的有中国特色的地基遥感气溶胶光学特性反演方法为基础,获取我国气溶胶光学厚度、谱分布、折射率虚部、一次散射反照率、消光系数分布等气溶胶关键辐射特性的系统观测资料。

特别是此次申请拟通过拉曼激光雷达探索反演折射率虚部、一次散射反照率等关键气溶胶辐射特性垂直分布,同时利用CARSNET仪器中红光和近红外波段的‚仪器云模式状态‛散射观测数据,探索获得不同区域归一化云指数(NDCI)。

利用联网观测获得的不同红外窄波段,根据卫星遥感获得的地表反照率,运用Rstar-4B辐射传输模式,并与利用微波辐射计与全天空成像仪、云雷达获得的结果相比较,反演云的气溶胶光

学厚度与云滴有效半径、并评估不同仪器反演结果之间的差异。

在国家卫星气象中心自主开发的陆上和海上气溶胶反演的成熟算法基础上,利用风云三号上午星FY-3A和风云三号下午星FY-3B搭载的中分辨率光谱成像仪MERSI1公里分辨率、多时次的全球资料,获取研究期间陆上和海上气溶胶数据集。

该工作是气溶胶-云-辐射相互作用研究的重要支撑;在气溶胶算法改进方面,重点引入中国北方沙漠、半干旱区域地表的双向反射实测资料,利用偏振、多角度等信息改进中国区域高地表反照率上空气溶胶的定量反演技术。

研究并解决海陆交界处陆上气溶胶和海上气溶胶反演结果不连续的难题。

同时利用国家卫星气象中心自主开发的云检测、云相态和云分类的算法,处理风云二号静止卫星、风云三号极轨卫星资料,获取研究期间大范围、高时次的云识别、云相态和云分类数据集,特别是利用目前国际上最为先进的红外高光谱遥感技术,并将NOAA极轨卫星和FY-2系列静止卫星结合,结合数值模式,探索云顶高度较为准确的定量遥感方法。

拟利用风云三号中分辨率光谱成像仪MERSI和微波成像仪MWRI的资料,联合光学和微波遥感的优势,探索多个高度云光学厚度、云中粒子有效半径的遥感方法,光学-微波-模式多源信息协同反演方法获得卫星遥感云物理特性的观测资料。

将地基遥感与卫星遥感相结合,在气溶胶光学特性和与云微物理特性方面建立有统计意义或有物理意义的定量联系。

4.高山站点对气溶胶-云相互作用的高空直接观测

在大规模连续网络观测、地基遥感、激光雷达和卫星遥感-反演联合研究的基础上,选择泰山(海拔1500米)开展对气溶胶-云相互作用的高空直接观测。

拟利用扫描电迁移率粒径分析仪中的DMA选定特定粒径段的粒子(关注细颗粒物30-300nm),然后分别利用云凝结核计数器和凝结粒子计数器,研究不同过饱和度比下,气溶胶活化为云凝结核的活化效率,并利用气溶胶质谱仪、扫描电迁移率粒径分析仪开展同步观测,获取细颗粒中化学成分(硫酸盐、硝酸盐、铵盐、有机物)的浓度变化序列和化学成分的谱分布、云凝结核浓度等资料。

同时利用单粒子烟尘光度计-SP2,观测黑碳气溶胶粒子的数浓度、质量浓度以及粒径分布,并同时观测与其它气溶胶混合的黑碳气溶胶粒子的数浓度、质量浓度以及粒径分布,进一步分析混合型粒子的时空分布、输送特性及其寿命等。

结合热线含水量仪(LWC),雾滴谱仪,雨滴谱仪和微波辐射计,以及气溶胶散射、吸收仪,太阳光度计、能见度、分八级气溶胶采样仪(MOUDI)等的同步观测,直接观测到高空1500m的不同粒径化学组成的气溶胶-CCN-云(雾)滴-辐射特性及其对降水的影响。

并能够在不同季节、不同天气条件下对云的生消过程开展直接和长期的观测与研究,弄清气溶胶粒子随尺度和组成变化的CCN活化特性,以及与云(雾)滴的关系,内外混合的特征等。

为研究我国区域大气云(雾)形成过程中的气溶胶作用提供重要的数据基础。

5.飞机对气溶胶-云微物理特征的直接和垂直分布观测

利用项目申请单位中国气象科学研究院已有的大量气溶胶和云微物理结构观测资料,再结合项目参与单位北京人影中心,河北人影中心和山西人影中心的人工影响天气飞机的飞行业务,有针对性的设计每年超过100架次的飞机观测气溶胶、CCN以及云的微物理特性等。

当前在中国的人影飞机中,具备云和气溶胶分别探测的单位只有北京、河北和山西人影,以及吉林省人影办。

吉林的气溶胶污染程度远低于京津和华北,而北京、河北和山西人影办均是本项目申请的参加单位。

主要是利用机载气溶胶质谱(AMS)、扫描电迁移率颗粒径谱仪(SMPS)、云凝结核计数器和凝结粒子计数器、被动腔体气溶胶粒谱探测仪(PCASP)、机载粒子测量系统(PMS)、单颗粒黑碳气溶胶光度仪(SP2)等仪器设备,观测不同季节、不同天气条件下,云中不同部位气溶胶的成分、粒子谱,气溶胶活化成CCN的活化性特性,以及云的各种特征参量的水平和垂直分布特征,弄清不同种类气溶胶在不同污染程度下活化为CCN的活化特性;并分析气溶胶对太阳辐射在不同高度的影响,以及不同粒径段气溶胶粒子对太阳辐射的影响;同时有针对性的开展多架探测飞机同时进行的云下、云内、云外气溶胶、CCN以及云滴数浓度和谱分布的同步观测,将对比分析观测结果,研究云体的垂直结构、云中气溶胶的活化率,并在我国高浓度气溶胶区域寻找气溶胶与云滴数浓度的定量关系,分析气溶胶对云体发展和生命期的影响,建立气溶胶与云微物理量间参数化方案。

组织开展一架(或多架)专门探测飞机在对流层中层(3000米)以上不同高度的跨区域、不同季节远距离飞行探测,研究气溶胶远距离输送过程中与云的联系及可能发生的变化。

6.环境气溶胶活化特性和单粒子悬浮实验的室内实验

这方面的研究要认识的两个具体科学问题是:

实际大气中气溶胶活化为CCN的活化效率是如何变化的?

气溶胶或者云滴的凝结和蒸发过程如何随大气环境条件改变?

为此,我们将建立2个针对这2个问题的实验观测系统:

1)环境气溶胶单谱活化特性的观测系统,由气溶胶进气系统、干燥系统、DMA、CCNC、和CPC等仪器组成,通过测量300nm以下粒子的活化特性,得到该地区的活化曲线,这些观测结果将被用于大气气溶胶与云相互作用的模式研究;2)单粒子悬浮实验的室内实验系统,观测包括气溶胶谱、环境气溶胶整体和单谱活化特性、雾滴谱、污染气体和气溶胶化学成分、和云滴增长蒸发等微物理过程。

利用电场将单个带电粒子悬浮在云室内,通过改变环境参数(温度、湿度、大气压、痕量气体浓度)及粒子本身的物理化学特性(大小、成分、相态),来研究气溶胶粒子和云滴在不同的环境条件下的响应。

性(大小、成分、相态),来研究气溶胶粒子和云滴在不同的环境条件下的响应。

7.二次有机气溶胶形成与老化过程及其影响的非均相化学反应实验

拟建立用于SOA形成和老化过程研究的在线动态检测设备,并集成多种气溶胶性质检测手段对这一问题进行深入研究。

模拟典型挥发性有机物(异戊二烯、蒎烯及其挥发性氧化产物)等的主要大气化学过程(均相和非均相),对形成SOA的化学成分、粒径、吸湿性及光学性质进行原位在线监测,并监测气溶胶活化为CCN的活化效率与上述过程的联系,并探索这些过程对SOA辐射特性的影响。

8.珠三角典型季风区气溶胶对亚洲季风影响的实验研究

依托珠三角城市群大气成分监测网络、茂名市博贺海洋监测平台、广东省的业务天气监测网与大气化学实验室精密的大气气溶胶粒子谱与成分谱、长短波辐射、湍流通量、微波辐射计、雷达风廓线、激光雷达等观测仪器,在亚洲季风特别是南海季风爆发、建立、维持(活跃/非活跃期、雨期/非雨期)期间布点开展野外综合观测试验,同时收集华南、珠三角常规天气监测网的气象资料,获取一套反映珠三角季风区气溶胶物理/化学/光学特性、以及季风活动、降水、辐射、边界层结构的基础资料集。

通过分析研究珠三角天气-气候的特征、气溶胶和亚洲季风各自变化规律的研究,得到中国关键季风区之一的珠三角大气中气溶胶浓度、化学组成、物理特性、关键光学特性的时空分布特点和变化;以及相应季风影响期的辐射、云、降水与边界层结构等要素的特征。

利用细粒子谱监测仪(TSI3936DMA+CPC、MSP1000XP)以及气溶胶可溶性粒子谱监测仪(AmbientIonMonitorURG9000Series),特别设计针对核模态-积聚模态的气溶胶粒子谱与成分谱的观测试验,研究气溶胶谱的吸湿增长特性,分析气溶胶作为CCN的活化率,结合辐射以及云量观测、卫星遥感资料分析气溶胶对季风区云降水过程的影响机制。

利用加强地基观测资料、卫星资料和再分析资料等多种大气气溶胶粒子谱、成分谱、CCN活化率、地表辐射与边界层结构等大气成分与气象要素耦合配套的资料集,分析亚洲季风特别是南海季风爆发、建立、维持(活跃/非活跃期、雨期/非雨期)期间气溶胶、云、降水和亚洲季风环流的时空变化特征,分析并估计不同时间尺度和空间尺度上气溶胶-云时空变化特征对大气加热场的影响,特别是研究大气加热场的垂直结构(如地表辐射强迫、边界层结构与稳定度)发生变化对珠三角区域季风的发生、强度、持续时间的影响。

从宏微观上两方面着手,第一:

研究气溶胶通过直接效应影响辐射加热,使大气稳定度改变,从而出现对流的异常(云的异常);气溶胶影响辐射加热,改变大气环流,使水汽输送出现异常,从而水汽辐合辐散的变化将导致云的异常;第二:

研究气溶胶的间接效应,研究气溶胶影响云雨的微观结构与微物理过程对亚洲季风的影响与反馈作用。

9.完善和更新自主研发中国气溶胶排放源清单,并建立排放源清单评估及反演系统

通过收集、整理最新的国民经济统计数据、自然环境数据等资料,建立和完善全面、可靠的资料库,为更新排放源清单打下基础。

整理、过滤有关中国区域气溶胶及其前体物的排放因子资料,在已有工作基础上,设计并实施关键性的试验,得到中国某些典型气溶胶及其前体物的特有排放因子。

基于最新资料,继续发展和更新前973项目开发的具有月时间分辨率和0.5°×0.5°空间分辨率的排放源清单。

结合气科院气溶胶理化数值模拟系统-CUACE/Aero的使用,完善、改进气溶胶排放源清单,提高排放源的时空分辨率。

利用地面观测和卫星监测资料,分别利用卡尔曼滤波和伴随等方法,并与观测对比分析,建立基于源同化技术的源反演模型,获得具有较高时空分辨率的动态的大气气溶胶及其前体物排放源清单,验证和完善源调查获得的清单。

在气溶胶模式中在线计算当前的气溶胶及其前提物的排放强度,并基于现有排放源系统以及开发动态排放源模块,开发可计算不同气候变化情景下因工业布局、新科技、人口以及其它因子变化的情况下的动态排放源预估系统。

10.气科院双参数云模式CAMS的发展及应用

中国气象科学研究院人影中心从1990年以来一直得到了自然科学基金和国家973项目的系列支持,发展了系列三维CAMS对流云、层状云和中尺度云系模式,“中国气象科学研究院CAMS云分辨模式系列的研制和应用”获得2005年度气象局研究开发奖一等奖。

在CAMS双参数云模式中,实现了预报各种水凝物比质量和比浓度的全面双矩量云分辨模式,包括云雨转化、冰晶核化、繁生;凝结凝华和水汽过饱和度,雨滴冻结、雹融化等,以及预报云滴浓度和CCN变化的云滴活化过程等。

提出的准隐式方案解决了水物质正定、守恒和计算稳定。

该模式系统具备对4种对流云、4种三维中尺度层状云进行模拟的能力,较好地模拟了雹暴和山地对流云群、低涡、冷锋降水等过程,并通过改进云物理量初始化方法,能明显改进初始6小时降水预报。

在本申请中,还将对双参数云物理方案进行对比,研究改进CAMS双参数云降水方案中云滴核化过程和云滴数浓度的模拟技术,研究与气溶胶模式嵌套衔接的技术,以及在GRAPES中尺度模式中的有效应用,在第四课题中实现与CUACE/Aero的嵌套。

并利用将中国地区云的变化与气溶胶化学组成,以及排放、扩散输送、转化和沉降等过程联系起来的模式系统,研究不同条件下气溶胶对云的微物理结构的影响,研究气溶胶通过改变云微结构对云降水发展过程的潜热的变化和水成物的空间分布的改变导致的云动力过程的影响,评估GCCN对降水发展的作用等。

11.气溶胶-云-辐射数值模拟系统

基于前973项目发展的气体-气溶胶在线耦合的气溶胶模式系统(CUACE/Aero),利用课题1、2、3关于气溶胶-CCN-云物理参数关系的地面、高山、飞机观测和实验资料,考虑中国地区气溶胶的谱分布、组分以及混合态特征,开发适合中国特点的多组分、多尺度的气溶胶活化参数化方案。

由此活化方案计算的云滴谱将应用于显式的云微物理方案,并作为可预报的云微物理方案的输入,通过发展和改进中国气象科学院开发的双参数云模式-CAMS,在GRAPES中实现CUACE/Aero与中国气象科学院开发的双参数云模式-CAMS的耦合,将中国地区云的变化与气溶胶化学组成,以及排放、扩散输送、转化和沉降等过程联系起来;并通过一些地面和卫星观测,矫正形成适合于中国的云降水自动转化方案,研究多种组分气溶胶对不同云的微物理过程及降水的影响,特别是通过潜热变化和水成物的空间分布改变,导致的对云动力过程的影响,评估GCCN对降水发展的作用等气溶胶对降水效率的影响;

考虑非亲水性气溶胶的老化过程,以及确定与亲水性气溶胶进行碰并和冷凝之后且为时间函数的气溶胶混合状态,并参考课题1和文献中有关气溶胶的内部混合的新数据,评估某些组分气溶胶的内、外部混合方案所造成的辐射效应的不同,并与CARSNET和卫星所提供的观测对比,发展气溶胶混合状态的参数化方案,研究区域中尺度模式(GRAPES)中气溶胶过程-云物理-辐射方案的在线交互式完全耦合方法,实现由气溶胶浓度通过辐射变温率反馈到模式的温度场、动力场乃至大尺度环流的直接辐射效应计算、以及通过影响云的微物理结构,并通过云辐射效应影响天气的数值模拟及反馈。

研究气溶胶局地瞬时含量达到很高值是对云和降水的影响,评估气溶胶直接、半直接和间接辐射效应对较小尺度的天气系统的作用及反馈。

结合地面及卫星观测的气溶胶一次散射反照率资料,将吸收性和散射性气溶胶分类,通过建立的气溶胶-云-辐射三者在线交互式全耦合模式系统,寻找吸收性和散射性气溶胶与云和降水的联系,评价吸收和散射气溶胶对云微物理结构和降水不同的影响程度。

继续发展和更新前973开发的中国气溶胶及其前体物排放源清单,利用地面观测和卫星监测资料,分别利用卡尔曼滤波和伴随等方法,并与观测对比分析,开发既可用于为现有模式系统提供排放信息,也可评估未来排放的新的排放源评估系统。

在气溶胶模式中在线计算当前的气溶胶及其前提物的排放强度。

基于现有排放源系统,研发的动态排放源模块,开发可计算不同气候变化情景下因工业布局、新科技、人口以及其它因子变化的情况下的动态排放源预估系统。

本课题中新发展的气溶胶理化数值模式系统-CUACE/Aero将在线耦合到大尺度(全球或区域)气候模式(课题5、6)和中尺度模式(GRAPES)中,为此将评估气溶胶模块中与时