增强法律意识弘扬法治精神.docx

《增强法律意识弘扬法治精神.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《增强法律意识弘扬法治精神.docx(11页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

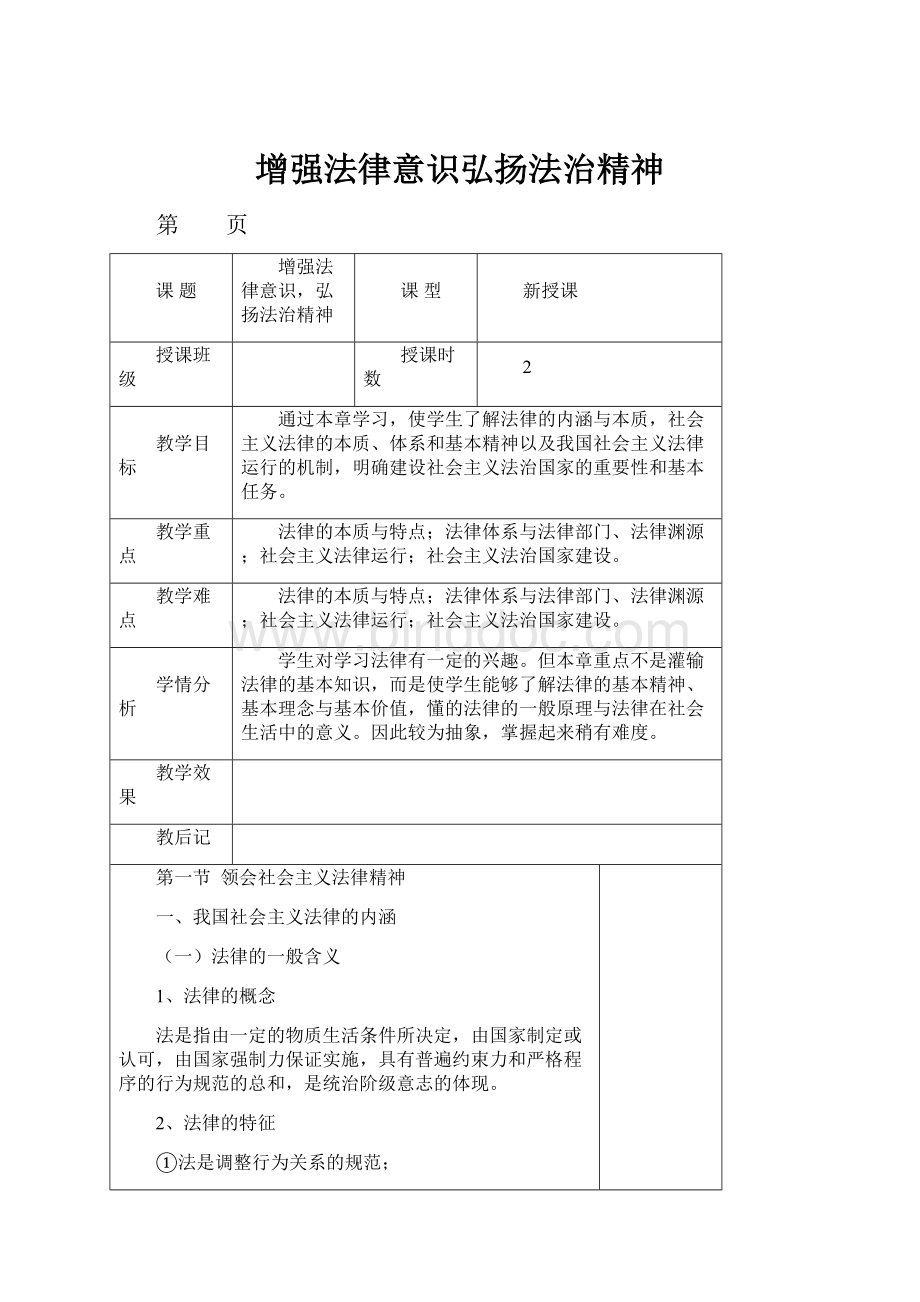

增强法律意识弘扬法治精神

第 页

课题

增强法律意识,弘扬法治精神

课型

新授课

授课班级

授课时数

2

教学目标

通过本章学习,使学生了解法律的内涵与本质,社会主义法律的本质、体系和基本精神以及我国社会主义法律运行的机制,明确建设社会主义法治国家的重要性和基本任务。

教学重点

法律的本质与特点;法律体系与法律部门、法律渊源;社会主义法律运行;社会主义法治国家建设。

教学难点

法律的本质与特点;法律体系与法律部门、法律渊源;社会主义法律运行;社会主义法治国家建设。

学情分析

学生对学习法律有一定的兴趣。

但本章重点不是灌输法律的基本知识,而是使学生能够了解法律的基本精神、基本理念与基本价值,懂的法律的一般原理与法律在社会生活中的意义。

因此较为抽象,掌握起来稍有难度。

教学效果

教后记

第一节领会社会主义法律精神

一、我国社会主义法律的内涵

(一)法律的一般含义

1、法律的概念

法是指由一定的物质生活条件所决定,由国家制定或认可,由国家强制力保证实施,具有普遍约束力和严格程序的行为规范的总和,是统治阶级意志的体现。

2、法律的特征

①法是调整行为关系的规范;

②法由专门机关制定和解释;

③法以权利义务双向规定为调整机制;

④法以国家强制力保证实施;

⑤法具有普遍约束力和严格程序。

(二)我国社会主义法的本质

1、我国社会主义法历史发展

2、我国社会主义法的本质和特征

我国社会主义法的本质

①是以工人阶级为领导的广大人民群众共同意志的体现;

②是上升为国家意志的以工人阶级为领导的广大人民共同意志的体现;

③以工人阶级为领导的广大人民共同意志的内容归根到底由我国的物质生活条件决定的。

社会主义法的主要特征:

①阶级性和人民性的统一;

②规范性和社会性的统一;

③科学性和公正性的统一;

④权利和义务的统一;

⑤国家强制力和人们自觉遵守相结合的统一;

⑥党的主张和人民意志的统一。

(三)社会主义法的作用

1、法的作用:

法的作用是指法对社会生活的影响,是法的本质在社会中运行的表现。

①法的规范作用;

②法的社会作用。

2、社会主义法的作用

①社会主义法促进和保障社会主义物质文明建设。

②社会主义法促进和保障社会主义政治文明建设。

③社会主义法促进和保障社会主义精神文明建设。

④社会主义法促进和保障对外经济、政治、文化关系的发展。

二、我国社会主义法律体系

(一)我国社会主义法律体系的涵义

(二)我国社会主义法律体系的组成

每个部门法都有其独特的味道:

刑法的味道是苦的,因为它的主要作用是“打”和威慑;民法的味道是酸的,因为它的主要的目的在于恢复原状;而宪法的味道却是甜的,因为它的主要目的在于保护公民免受违宪的法律、法规、规章或规定的处罚。

——王磊《宪法的司法化》

1、宪法——核心

2、行政法

3、民商法

4、经济法

5、刑法

6、程序法

三、我国社会主义法律的运行

(一)法律制定

1、含义

法律制定,又称立法,通常有广义和狭义两种理解。

广义的法律制定泛指有关国家机关在其法定的职权范围内,依照法定程序,制定、修改、补充、废止规范性法律文件的活动。

狭义的法律制定专指国家最高权力机关(或称国会、国家立法机关等)制定、修改、补充、废止基本法律(或法典)和法律的活动。

2、特点

法律制定是国家的专有活动,是国家机关依照法定职权进行活动的法律形式之一;法律制定是国家机关依照法定程序进行的活动;法律制定是制定、修改、补充、废止规范性法律文件的活动。

3、法律制定的指导思想和基本原则

①法律制定的指导思想

我国《立法法》第3条规定:

“立法应当遵循宪法的基本原则,以经济建设为中心,坚持社会主义道路,坚持人民民主专政、坚持中国共产党的领导、坚持马克思列宁主义毛泽东思想邓小平理论,坚持改革开放。

”

②我国法律制定的基本原则是:

实事求是,一切从实际出发;坚持原则性和灵活性相结合;维护法律的严肃性、稳定性和连续性;坚持群众路线,坚持领导与群众相结合;有选择的汲取和借鉴我国历史上的和外国的立法经验。

3、法律制定的程序

①法律的制定程序又叫立法程序,是指国家机关在制定、修改和废止法律和其他规范性文件的活动中必须履行的法定步骤或阶段。

②步骤或阶段:

第一,准备阶段。

第二,确立阶段。

第三,完善阶段。

(二)法律遵守

法律遵守,即通常所说的“守法”,是指各级各类国家机关、社会组织和公民个人严格依照法律规定,去从事各种事务和行为,保证各项活动在宪法和法律的范围内进行。

(三)法律执行

法律执行是指法律规范在社会生活中的贯彻和实现。

法律执行不仅包括国家机关及其工作人员执行法律规范的活动,而且还包括社会团体和公民实现法律规范的活动。

只有通过法律执行,才能把法律规范中设定的抽象的权利和义务,转化为现实生活中具体的权利和义务关系,转化为人们实际的法律活动。

(四)法律适用

法律适用有广狭两种涵义。

从广义上说,法律适用是指国家机关及其工作人员和国家授权的社会组织依照法定的职权和程序,运用国家权力,把法律规范的规定运用于具体的主体或场合,解决具体问题的专门活动,包括一切司法和执法活动。

从狭义上说,法律适用专指司法机关及其工作人员依照法定的职权和程序,运用法律规范处理具体案件的活动;也称司法或司法适用。

一次不公的裁判比多次不平的举动为祸尤烈。

因为这些不平的举动不过弄脏了水流,而不公的裁判则把水源败坏了。

-----【英】培根《论司法》

四、建设社会主义法治国家

(一)法治与法制

1、法治

法治是现代行之有效的、首要选择的治理社会、管理国家之道。

其基本内涵是:

①法治是一种宏观的治国方略。

②法治是一种民主基础上的制度模式③法治是一种理性的办事原则。

④法治体现了一系列价值的法律精神。

⑤法治还是一种理想的社会秩序。

2、法制与法治的关系

①各自的含义:

所谓法制,从广义上说,就是指国家的法律和制度,或者说就是一个国家或地区的法律上层建筑的整个系统。

在这个系统中,核心因素是现行法系统(即法的体系),同时还包括与现行法相适应的法律意识(即统治阶级的法律意识)和一系列的法律实践(包括法律制定、法律实施和法律解释的活动)。

法治就是指与民主相联系的治国的原则和方略,或者说就是一切国家机关、公职人员、公民、社会组织和团体必须普遍守法的原则,亦即依法办事的原则。

②法制与法治的关系

法制和法治尽管是两个概念,但它们毕竟是密切联系的。

法制也好,法治也好,它们都要以法律为核心内容和因素;它们都属于社会上层建筑的范畴,都受一定的物质生活条件的制约;它们都体现统治阶级的意志和利益,都为统治阶级服务。

法制和法治尽管存在着上述联系和共同点,但它们毕竟是两个不同的概念。

法制是国家的法律和制度的简称,是整个法律上层建筑系统,更多的是就静态意义上讲的。

而法治包括治国的原则和方略,普遍的守法原则,依法办事的原则,是同政治民主相联系的;法制是与国家政权相伴而生,有国家政权就有法制,而法治则是与民主政治相伴而生,一个国家可以有健全的法制但不等于实行了法治,有了民主政治才可能实行法治;它们各自在语言表述上,无论中文还是外文也是有区别的。

总之,法制和法治二者既有联系又有区别,既不能割裂开来,也不能混淆起来。

3、法治与人治的关系

法治和人治是两种不同的治国原则和方略。

人治一般是提倡圣君贤人的道德教化,主张因人而异,对人的行为作具体指引,推崇个人权威;而法治一般同民主政治相联系,强调统治者通过法律来治理,提倡一般性规则的作用,树立法律的权威。

古今中外的历史经验已经证明,法治优于人治,法治是人类社会文明进步的重要标志。

所以我们要实行法治,要依法治国,不搞人治。

(二)依法治国的提出过程、概念及相关分析

1、依法治国的科学涵义

依法治国,就是广大人民群众在党的领导下,按照宪法和法律的规定,通过各种途径和形式管理国家事务,管理经济文化事业,管理社会事务,保证国家各项工作都依法进行,逐步实现社会主义民主的制度化、法律化,使这种制度和法律不因领导人的改变而改变,不因领导人看法和注意力的改变而改变。

具体来说,依法治国应该包括以下涵义:

①依法治国的主体是广大人民群众;

②依法治国的对象,是国家事务,经济文化事业,社会事务。

③依法治国的依据,是宪法和法律;

④依法治国的目标,是保证国家各项工作都依法进行,实现社会主义民主的制度化、法律化,使这种制度和法律不因领导人的改变而改变,不因领导人的看法和注意力的改变而改变。

实现国家政治生活、经济生活、文化生活和社会生活的法治化,杜绝以言废法、以权凌法、因人改制的现象。

⑤依法治国的方式,是人民群众在党的领导下,依法通过各种途径和方式治理国家,确保依法治国沿着正确的方向进行。

2、依法治国的重要性和必要性

①依法治国的重要性:

依法治国基本方略的提出,是发展社会主义市场经济的客观需要,是社会文明进步的重要标志,是国家长治久安的重要保障,是从制度和法律上保证中国共产党的基本路线和基本方针的贯彻实施,能始终发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用。

②依法治国的必要性:

只有坚持依法治国基本方略,才能够促进社会主义市场经济发展,保障我党社会主义初级阶段经济纲领的实现;只有坚持依法治国方略,才能够发展社会主义民主政治,保障我党社会主义初级阶段政治纲领的实现;只有坚持依法治国方略,才能维护安定团结的政治局面,保障国泰民安;只有坚持依法治国方略,才能促进社会主义精神文明建设,保障我党社会主义初级阶段文化纲领的实现;只有坚持依法治国方略,才能加强和改善党的领导,发挥党的领导核心作用,保障中国特色社会主义建设伟大事业顺利发展。

(三)建设社会主义法治国家的主要任务

1、完善中国特色社会主义法律体系

2、提高党依法执政的水平

3、建立社会主义法治政府

4、健全司法体制与制度

5、完善权力制约与监督机制

6、培植社会主义新型法律文化

第二节增强社会主义法治观念

一、社会主义民主与法制观念

(一)社会主义民主与法制是社会主义的重要特征

1、社会主义民主的概念

民主是人类政治文明发展的成果,也是世界各国人民的普遍要求。

各国的民主是由内部生成的,而不是由外力强加的。

社会主义民主是一种新型的民主,是符合民主本意的民主,它是以社会主义基本经济制度为基础的、体现社会主义本质的,人民当家作主的政治制度。

中国的社会主义民主的特征

①中国的社会主义民主是中国共产党领导的人民民主。

没有中国共产党,就没有新中国,也就没有人民民主,这是被历史证明了的客观事实。

中国人民当家作主,是在中国共产党领导下经过艰苦卓绝的斗争实现的。

②中国的社会主义民主是由最广大人民当家作主的民主。

人民当家作主是中国社会主义民主的本质。

③中国的社会主义民主是以人民民主专政作为可靠保障的民主。

人民民主专政,一方面要求在人民内部实行最广泛的民主,尊重和保障人权,保证国家权力掌握在人民手中,为人民服务;另一方面要求对破坏社会主义制度、危害国家安全和公共安全、侵犯公民人身权利和民主权利、贪污贿赂和渎职等各种犯罪行为,依法使用专政手段予以制裁,以保障最广大人民的根本利益。

④中国的社会主义民主是以民主集中制为根本组织原则和活动方式的民主。

民主集中制是中国国家政权的根本组织原则和领导原则。

2、法治的基本观念

法治观念虽然是一个老话题,但在今天显得非常重要。

它不仅仅是法律领域的事情,而是一个对全社会的要求。

在社会领域,它表现为“有法可依,有法必依,执法必严,违法必究”。

在法治领域,它就表现为依法立法、依法行政(依法执法)、依法司法、依法监督等等。

构建和谐社会的法治观念

改革开放后法制教育所宣传的宪法精神和法治观念,其基本内容和观点、主要精神和原则等,体现了现代法治的要义,在构建社会主义和谐社会过程中将继续发挥作用。

在新时期,还要根据社会主义和谐社会的基本特点和内在要求,进一步发展和创新法治观念,着力宣传和谐社会的以下法治观念。

①民主法治的观念。

②宪法和法律至上的观念。

③公平正义的观念。

④平等自由的观念。

⑤保障人权的观念。

⑥安定有序的观念。

⑦良法善治的观念⑧共同富裕的观念。

(二)党的领导是社会主义民主与法制建设的根本保证

(三)社会主义民主与法制相互依存、相互促进

二、法律权利与义务观念

(一)法律权利与法律义务的性质

法律权利,是规定或隐含在法律规范中、实现于法律关系中的、主体以相对自由的作为或不作为的方式获得利益的一种手段。

法律权利的特点表现为:

权利享有者依法有权自己作出一定的行为。

权利享有者依法有权要求他人作出或抑制一定的行为。

权利享有者的权利受到不法侵害时,依法有权要求有关国家机关予以保护。

法律义务,是法律上关于义务主体应当作出或不作出一定行为的约束。

表现为要求负有义务的人必须作出一定行为或被禁止作出一定行为,以维护国家利益或保证权利人(有权人)的权利得以实现。

法律义务的特点表现为:

义务承担者依法必须按照权利人的要求作出一定的行为。

义务承担者依法必须按照权利人的要求不得作出一定的行为。

义务承担者不履行义务时,权利人有权请求有关国家机关强制其履行义务,义务承担者必须承担由此而引起的法律责任。

1、从来源上看

2、从基本内容上看

3、从范围上看

(二)法律权利与法律义务的关系

1、结构上的相关关系

2、总量上的等值关系

3、功能上的互补关系

三、法律面前人人平等观念

(一)法律面前人人平等口号的提出

“法律面前人人平等”的口号,是资产阶级在反对封建主义的斗争中提出来的。

在资产阶级革命取得胜利之后,他们就把这一口号确立为资产阶级法制的一项重要原则,并用宪法这一根本大法的形式把它肯定下来,最早记载在法国1789年的《人权宣言》里。

这一宣言的第6条规定:

“法律对于所有的人,无论是施行保护或处罚都是一样的。

在法律面前,所有的公民都是平等的。

”以后,在各国资产阶级的宪法或宪法性文件中,一般都有这一规定。

资产阶级提出“法律面前人人平等”,是对封建法律维护等级与特权的直接否定。

它不仅在摧毁封建专制主义的斗争中,曾经起过教育人民、动员人民的革命作用,而且在以后作为资产阶级法律制度的一项基本原则,在整个人类的法律制度史上也是一个巨大的进步。

(二)法律面前人人平等的涵义、体现及意义

1、法律面前人人平等的涵义

在我国,法律面前人人平等的基本涵义是:

①我国公民不分民族、种族、性别、职业、家庭出身、宗教信仰、教育程度、财产状况、居住期限,都必须平等地遵守宪法、法律和其他法规,依法平等地享有法定的权利和承担法定的义务;

②任何公民的合法权益必须毫无例外地受到法律的平等保护;

③任何公民的违法行为必须毫无例外地依法平等地得到追究和制裁。

概括地说,公民在法律面前一律平等,就是要用同一尺度把法律适用于所有公民,不允许任何人有超越宪法和法律的特权。

2、法律面前人人平等的特征

①法律上的平等同经济上的平等的一致性;

②法律上的平等原则的实现有充分的物质保证,因而具有真实性;

③法律适用的平等原则在内容上的广泛性。

3、法律面前人人平等的意义

我们的国家机关在运用法律时对所有公民都按照“法律面前人人平等”的原则办事,强调不管什么人都应该毫无例外地遵守宪法和法律,决不允许任何人有违反宪法和法律而不受制裁的特权;国家赋予公民以这样广泛而真实的平等权利,对于广大人民群众提高社会主义觉悟,激发爱国主义精神,培养集体主义思想,树立新的道德风尚;对于团结一切可以团结的人,调动各阶层、各民族、各行业广大人民群众的革命和建设的积极性,都有重大的作用。

在建设社会主义现代化强国的斗争中,要充分发挥社会主义法制的重大作用,就必须树立法制的极大权威,做到有法可依,有法必依,执法必严,违法必究。

如果我们允许有一部分人具有超越于法律之上的特权,就不能做到人人都守法,法制的权威就要受到破坏,法制就形同虚设。

课后思考题:

1、根据生活中的例子,思考法律面前人人平等的意义。

2、如何处理法律权利和法律义务的关系?