高考历史考点专项训练春秋战国时期的百家争鸣.docx

《高考历史考点专项训练春秋战国时期的百家争鸣.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高考历史考点专项训练春秋战国时期的百家争鸣.docx(16页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

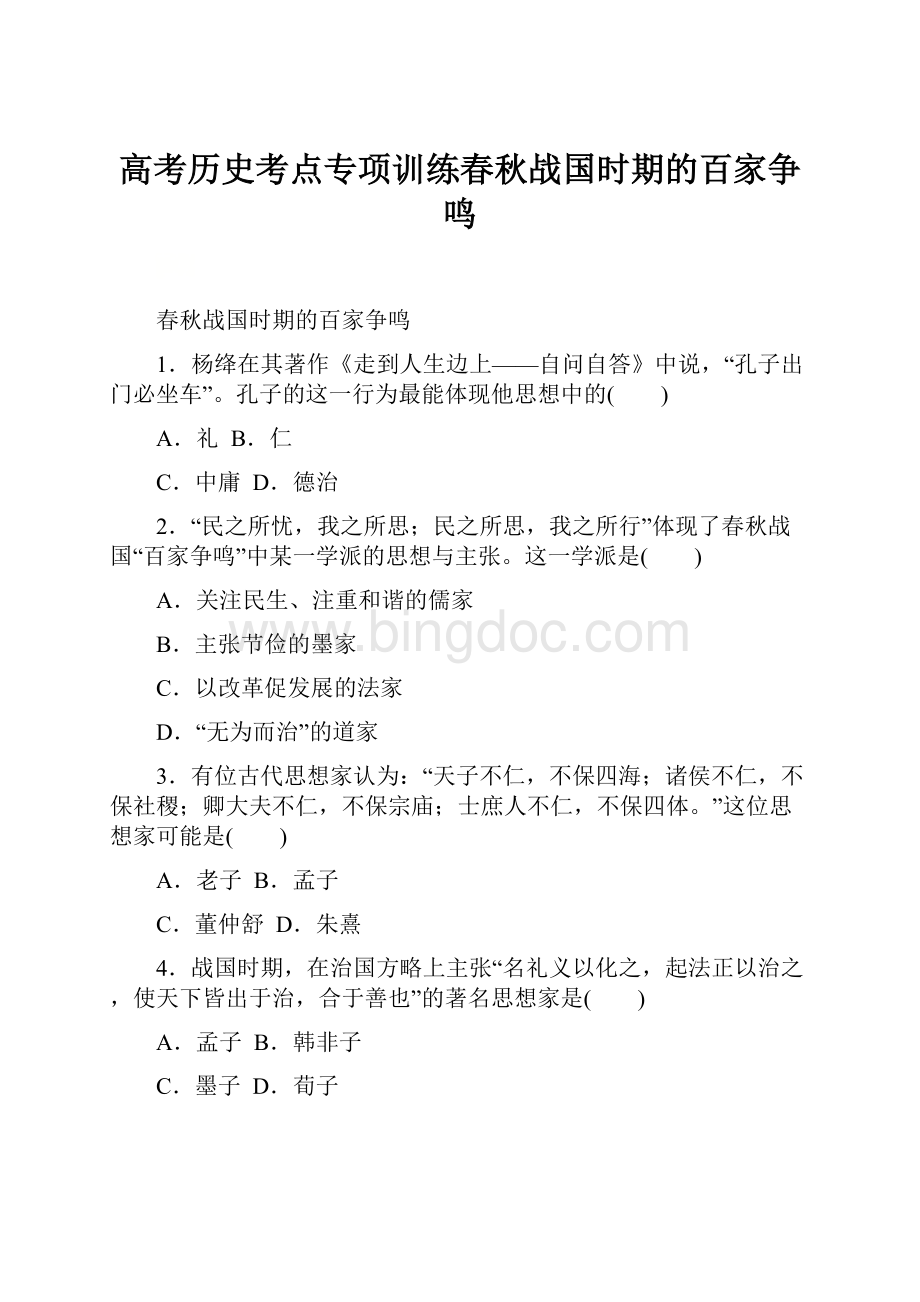

高考历史考点专项训练春秋战国时期的百家争鸣

春秋战国时期的百家争鸣

1.杨绛在其著作《走到人生边上——自问自答》中说,“孔子出门必坐车”。

孔子的这一行为最能体现他思想中的( )

A.礼B.仁

C.中庸D.德治

2.“民之所忧,我之所思;民之所思,我之所行”体现了春秋战国“百家争鸣”中某一学派的思想与主张。

这一学派是( )

A.关注民生、注重和谐的儒家

B.主张节俭的墨家

C.以改革促发展的法家

D.“无为而治”的道家

3.有位古代思想家认为:

“天子不仁,不保四海;诸侯不仁,不保社稷;卿大夫不仁,不保宗庙;士庶人不仁,不保四体。

”这位思想家可能是( )

A.老子B.孟子

C.董仲舒D.朱熹

4.战国时期,在治国方略上主张“名礼义以化之,起法正以治之,使天下皆出于治,合于善也”的著名思想家是( )

A.孟子B.韩非子

C.墨子D.荀子

5.[2016·北京东城区联考]“上善若水”的意思是指上好的行为典范就像水一样,善于利导万物而不与之争,处守于众人所不愿处的低下处。

所以“上善若水”应出于( )

A.《论语》B.《道德经》

C.《墨子》D.《韩非子》

6.出生于安徽蒙城的庄子,“尝为蒙漆园吏,后弃官隐居,编织草鞋、濮垂钓。

楚威王厚礼延请,许其为相,庄嘲而不纳,终身不仕”。

庄子“终身不仕”的决定与他哪一思想理念有重要关联( )

A.主政者,当以民为念,以德为本

B.崇尚自然,清净无为

C.提倡改革,追求法治和君主专权

D.相互关爱,反对不义之战

7.西周社会的运转,所依靠的是两项权力原则:

刑和礼。

礼的应用范围只限于贵族,刑的应用范围是普通百姓。

针对这种现象,春秋战国时期,有学者认为社会没有阶层高下之分,在法律和君主面前人人地位都一样,该学者所属的学派是( )

A.法家B.墨家

C.儒家D.道家

8.战国时期,儒家学说和墨家学说在民间广为流行,形成了“非儒即墨”的局面。

但是,主要诸侯国的统治者却纷纷采用法家学说,兴起了变法运动。

官方采取与民间不同的态度,是基于( )

A.巩固统治阶级统治的需要

B.实现统一全国目标的需要

C.应对政治军事形势的需要

D.建立和谐社会目标的需要

9.“视人之室若其室,谁窃?

视人身若其身,谁贼?

……视人家若其家,谁乱?

视人国若其国,谁攻?

”持此种观点的思想家是( )

A.孔子B.墨子

C.荀子D.孟子

10.近日来,针对下图所反映的社会问题,我国很多地方开展了“光盘”行动。

下列哪家的思想主张与该运动最为吻合( )

A.道家B.儒家

C.墨家D.法家

11.古代儒家学者批评现实政治,往往称颂夏、商、周“三代”之美,甚至希望君主像尧、舜一样圣明。

这表明了儒者( )

A.不能适应现实政治B.反对进行社会变革

C.理想化的政治诉求D.以复古为政治目标

12.战国中后期,思想领域出现融合倾向。

下列选项最能反映这一倾向的是( )

A.克己复礼B.礼法兼用

C.民贵君轻D.选贤举能

13.《尚书·酒诰》云:

“人无于水监(照镜子),当于民监。

”这句话体现的思想是( )

A.兼爱尚贤B.主权在民

C.以民为本D.道法自然

14.据《史记》载:

一日,魏太子下车,向一位新贵——宫廷文士田子方致意,竟未得到回礼。

太子问:

“究竟富贵者还是贫贱者应当骄傲?

”田子方答:

“贫贱者。

”并解释,他随时都能在别国宫廷被派上用场。

这反映了( )

A.士人为诸侯国所重用B.士人轻视功名利禄

C.诸侯国内部等级森严D.忠君思想已经形成

15.先秦诸子百家既相互辩难,也相互影响。

儒家与法家主张的共通之处是( )

A.重农抑商B.强调制度与秩序

C.厚古薄今D.重视道德与人伦

16.春秋时期,孔子兴办私学,学生来自士农工商各阶层。

这一做法( )

A.打破了贵族垄断教育的特权

B.瓦解了宗法分封制度

C.动摇了周王室的统治基础

D.适应了诸侯争霸战争的需要

17.有先秦思想家认为,“君上于民也,有难则用其死,安平则尽其力”。

据此可知这位思想家强调( )

A.君主无为而治B.强化血缘等级

C.推行礼乐仁政D.实行严刑峻法

18.“恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。

人之有四端也,尤其有四体也。

”此段文字出自( )

A.《孟子》B.《庄子》

C.《韩非子》D.《道德经》

19.有学者说,春秋战国时期,尤其是战国时期,既是血腥、残酷的时代,也是宽容的时代,“宽容”主要指( )

A.诸子百家争鸣B.商人地位提高

C.士的兴起D.“学在民间”

20.先秦某位思想家主张:

“不富无以养民情,不教无以理民性”。

其意在说明( )

A.政治教化以百姓富裕为前提

B.以德治民与依法治国相结合

C.改善民生与思想教化相辅相成

D.重义轻利的观念利于国家统治

21.春秋战国时期有一思想家提出:

“民为贵,社稷次之,君为轻”。

下列言论与此同属一派的是( )

A.“兼相爱,交相利”

B.“不期修古,不法常可”

C.“天行有常”“制天命而用之”

D.“天下莫大于秋毫之末,而泰山为小”

22.“看破生死界,识得天地心,梦里迷蝶知忘我;学来养生法,去做逍遥游,濠上观鱼能齐物。

”这段话评述的是( )

A.老子的“无为”思想

B.荀子的“天行有常”思想

C.庄子的“齐物”思想

D.墨子的“尚贤”思想

23.《韩非子·显学》强调:

“宰相必起于州部,猛将必发于卒伍。

”在韩非子看来,官吏选拔应注重( )

A.实践经验B.身份门第

C.程序规章D.民众意愿

24.战国时期,针对当时的社会动荡,某学派提出:

“志不强者智不达,言不信者行不果,仁人之所以为事者,必兴天下之利,除天下之害”,又认为“是故有贤良之士众,则国家之治厚;贤良之治薄,则国家之治寡。

故大人之务,将在众贤而已”。

该思想属于( )

A.墨家B.儒家

C.法家D.道家

25.易中天曾经说道:

“这(先秦诸子百家争鸣)也是一场历时三百年之久的跨世纪大辩论,儒墨争雄,儒道争锋,儒法争用,可谓纵横捭阖,机锋迭起,智慧纷呈。

”材料中的“争”本质上指的是( )

A.争夺国家的最高统治权力

B.寻求社会稳定与发展的途径

C.争夺学术霸主的地位

D.探寻国家实现统一的新途径

26.阅读材料,回答问题。

材料 孔子极力倡导仁人君子之道。

从理想人格的意义讲,孔子所谓的仁人君子不仅应关切个人自我道德品格修养,具备忠信、孝悌、克己、礼让、好学、知勇、仁恕等诸美德,而且更应怀抱经世济民的情怀,“老者安之,朋友信之,少者怀之”“修己以安人”“修己以安百姓”。

——林存光《孔子新论》

材料中,孔子心目中的“仁人君子”应具备怎样的品德?

结合所学知识,简述孔子的政治抱负。

27.阅读材料,挖掘古人政治智慧,反思中国近代化历程,回答下列问题。

材料 “这套西周三百年的典章制度,……到春秋的时候,就出现了问题,所以我们叫它做‘周文疲弊’。

诸子思想就是为了对付这个问题,这个才是真正的问题所在。

它不是泛泛的所谓社会问题,也不是笼统地民生疾苦问题……他们是针对周文疲弊而发。

从这个地方讲诸子起源的问题,才是中肯的。

”

——牟宗三

根据材料,“周文疲弊”的涵义是什么?

为什么到春秋的时候会出现“周文疲弊”的问题?

儒家和法家提出了哪些解决“周文疲弊”的主张?

28.阅读下列材料并回答问题。

材料

解读上图。

要求:

提取信息充分;总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。

参考答案

1、答案 A

解析 本题考查孔子的思想。

儒家思想中的礼是在外的社会规

范,是等级制度。

“孔子出门必坐车”反映的是行为与身份等级相符,

故选A项。

2、答案 A

解析 依据材料可知该学派十分关注民生,体现的应该是儒家思

想中的民本思想,所以本题选A。

3、答案 B

解析 题干材料意在强调“仁”的重要性,即要求统治者实行仁

政,这符合孟子的思想主张,故选B。

4、答案 D

解析 由材料信息可知,该思想家主张礼法并举,结合所学知识

可知,这是荀子思想的重要特征,故选D。

5、答案 B

解析 材料中的“水”“善于利导万物”“不与之争”体现了

道家的顺其自然、与世无争的思想,“上善若水”应出于《道德经》,

B项正确。

6、答案 B

解析 题干材料主要表达的是庄子的道家思想。

以民为念,以德

为本应为儒家思想,故A项错误;崇尚自然,清净无为属于道家思

想,与材料“后弃官隐居,编织草鞋、濮垂钓”的避世思想相符合,

故B项正确;提倡改革,追求法治和君主专权属于法家思想,故C

项错误;相互关爱,反对不义之战属于墨家思想,故D项错误。

7、答案 A

解析 本题考查法家的思想。

从材料中“社会没有阶层高下之

分,在法律和君主面前人人地位都一样”可以看出以法治国,符合法

家的思想主张,故选A项。

8、答案 C

解析 本题主要考查战国时期“百家争鸣”的有关内容。

结合题

干材料可知,儒家思想、墨家思想虽然在战国时期都产生了巨大的影

响,但是统治者大多推崇法家思想并进行变法活动,调用所学知识中

三家不同的思想主张可知,法家主张的加强中央集权、法不阿贵、严

刑酷法适应了当时国家从分裂走向统一的政治或军事需要,故答案为

C。

9、答案 B

解析 本题考查墨子的思想主张。

孔子讲求的“仁爱”以血缘为

基础,是有等级差别的爱,与材料“视人之室若其室”“视人身若其

身”“视人家若其家”不符,故A项错误;墨子主张“兼爱”,无

等级差别的爱,与材料“视人之室若其室”“视人身若其身”“视人

家若其家”相符,故B项正确;荀子主张性恶论、礼法并施,孟子

主张仁政、性善论,材料未体现,故C、D项错误。

10、答案 C

解析 结合图文信息可知是指餐桌上的浪费问题,“光盘”行动

说明人们反对浪费、主张“节俭”,符合墨家思想。

答案为C项。

11、答案 C

解析 古代儒家学者批评现实政治的目的是对君主进行规劝,这

不能说明儒者不能适应现实政治,A项错误;古代儒家学者中有许多

思想家主张进行社会变革,如汉代的董仲舒,B项错误;古代儒者称

颂“三代”之美,常把尧和舜作为古代帝王的楷模,这是对理想政治

模式的追求,C项正确;以尧、舜作为古代帝王的楷模,不等于复古,

D项错误。

12、答案 B

解析 “克己复礼”是春秋晚期孔子的思想主张,体现儒家的思

想;“民贵君轻”是战国时期孟子的思想主张,是早期的民本思想;

“选贤举能”是墨家的思想主张,A、C、D三项都没有体现融合的

倾向。

“礼法兼用”是战国晚期荀子的思想主张,荀子广泛吸收各家

思想的精华,“礼法兼用”体现了儒家思想与法家思想的融合,故B

项正确。

13、答案 C

解析 “当于民监”即以民为镜,体现出尊重民意,以民为本的

思想,故C项符合题意。

“兼爱”是要求消除亲疏、贵贱的分别,

同等地去爱所有的人,“尚贤”是墨子的治国主张,反对任人唯亲。

“主权在民”是近代民主政治思想。

“道法自然”强调的是顺应自

然。

A、B、D三项均与题意不符。

14、答案 A

解析 本题考查考生运用所学知识解决历史问题的能力。

“随

时……在别国……被派上用场”,从侧面反映了重视士人是普遍现

象,故A项正确;“新贵”的身份、“别国宫廷被派上用场”,都

不能表明对功名利禄的轻视,故B项错误;太子率先致意、“贫贱

者”未回礼并给予解释,这些关键信息不能证明等级森严,故C项

错误;忠君思想在材料中没有反映,故D项错误。

15、答案 B

解析 本题主要考查考生运用所学知识解决历史问题的能力。

重

农抑商主要是由法家提出,故A项错误;法家主张建立君主专制的

政以德”,在治国方面强调“仁”“礼”,注重贵贱有序的等级秩序,

中央集权国家,倡导实行法治,有利于维护社会秩序;儒家倡导“为

故B项正确;“厚古薄今”主要是儒家的思想主张,法家主张进行

社会变革,故C项错误;重视道德与人伦是儒家的主张,不符合法

家的思想,故D项错误。

16/答案 A

解析 B项与材料无关,而且说法过于绝对,宗法分封制在春秋

时期只是遭到了破坏,并没有瓦解。

C项周王室统治的基础应该是井

田制,与材料无关。

D项和材料中的兴办私学联系不大。

孔子创办私

学,打破了学在官府的局面,故A项正确。

17、答案 D

解析 题干材料的意思是国君们所需要的民众,一是要战时能为

他们卖命,二是要平时能为他们效力。

这显然与主张实行严刑峻法、

建立大一统专制国家的法家思想相吻合。

A、C两项主张与材料主旨

相悖;B项在材料中无从体现。

18、答案 A

解析 题干中“仁”“义”“礼”“智”均是儒家思想主张。

《孟子》是儒家的著作;《庄子》和《道德经》是道家的著作;《韩非

子》是法家的著作。

故答案选A。

家庭是幼儿语言活动的重要环境,为了与家长配合做好幼儿阅读训练工作,孩子一入园就召开家长会,给家长提出早期抓好幼儿阅读的要求。

我把幼儿在园里的阅读活动及阅读情况及时传递给家长,要求孩子回家向家长朗诵儿歌,表演故事。

我和家长共同配合,一道训练,幼儿的阅读能力提高很快。

19、答案 A

解析 材料中血腥指的是诸侯争霸,而宽容主要指诸子百家争

鸣,文化方面宽容的政策,故A项正确;战国时期已经采取重农抑

商政策,商人的地位下降,故B项错误;士的兴起、“学在民间”

是诸子百家争鸣的条件,与统治者政策无关,不能体现“宽容”,故

C、D两项错误。

20、答案 C

解析 材料信息的大意是,既要改善民生,又要思想教化,故选

C项。

材料信息无法体现“政治教化以百姓富裕为前提”“依法治

国”和“重义轻利”,排除A、B、D三项。

21、答案 C

解析 “民为贵,社稷次之,君为轻”是孟子的主张,属于儒家

思想,而“兼相爱,交相利”是墨子的主张,故A项错误;“不期

修古,不法常可”是韩非的主张,属于法家思想,故B项错误;“天

行有常”“制天命而用之”是荀子的主张,属于儒家思想,故C项

正确;“天下莫大于秋毫之末,而泰山为小”是庄子的主张,属于道

家思想,故D项错误。

22、答案 C

解析 从材料中的“梦里迷蝶”“养生”“逍遥游”“齐物”

等关键信息可知,这段话评述的是庄子的“齐物”思想,故选C。

23、答案 A

解析 题干引用的材料意思是:

国君如果任用宰相的话,一定要

用从地方基层逐步积累经验和能力的人,如果任用领兵的将领,必然

是那些从普通士兵历经战功而成长起来的,可见其主张选拔官吏要重

视长期、大量的实践经验,故A项正确;身份门第是魏晋九品中正

制的选拔标准,与韩非子生活的战国时期不符,故B项错误;材料

没有涉及程序规章,故C项错误;题干中没有提到民众意愿,故D

项错误。

24、答案 A

解析 材料中学派观点出自于墨子,体现强调身体力行与尚贤

观,属于墨家观点,故A项正确;儒家、法家、道家皆无此思想。

25、答案 B

解析 本题考查百家争鸣。

联系所学知识可知,春秋战国时期知

识分子中不同学派按照本阶级(层)或本集团的利益和要求,对宇宙、

社会万事万物作出解释;他们著书立说,广收门徒,高谈阔论,互相

辩难,争相发表自己的见解,为统治阶级提供治国方案,于是形成各

流派争芳斗艳的局面。

由此可推断,“争”的实质是寻求稳定社会秩

序的途径,故此题应选B项。

26、答案 品德:

注重个人自我修养;具有经世济民情怀。

政治抱负:

改变春秋时期天下大乱的政治局面,主张“克己复

礼”,匡正社会秩序。

解析 第一小问由“不仅应关切个人自我道德品格修养……而

且更应怀抱经世济民的情怀”归纳即可;第二小问联系春秋时期的历

史阶段特征并结合孔子的政治理想回答即可。

原因:

争霸战争;铁制农具生产力进步;变革变法;地主新阶层

27、答案 涵义:

分封宗法、礼乐制度崩溃。

出现。

(任答三点)

主张:

儒家礼治,以德治国,反对苛政战争等。

法家强调法治,

维护君主权威,加强中央集权制度。

(各答两点)

解析 第一小问根据材料中“这套西周三百年的典章制度,……

到春秋的时候,就出现了问题”,可以得出分封宗法、礼乐制度崩溃;

第二小问结合春秋战国时期政治经济发展的状况来答;第三小问结合

百家争鸣中儒家礼治,以德治国的主张和法家强调法治,维护君主权

威,加强中央集权制度来作答。

28、答案 信息:

春秋战国时期;思想家多,派别多;各派思想争鸣;

继承、发展、融合(思想文化兼容并包);宽容开放。

原因:

经济上,随着生产力的迅速发展,井田制开始瓦解,土地

私有制确立;政治上,礼崩乐坏、王室衰微、大国争霸;文化上,“学

在官府”的局面逐渐被打破。

文化下移,私学发展。

这一时期对后世的影响,至今没有任何一个时代能与之相比。

是

中国学术文化、思想道德发展的重要阶段,奠定了中国整个传统文化

的基础。

解析 按照题干“充分”“准确、完整”的要求,根据材料,可

单靠“死”记还不行,还得“活”用,姑且称之为“先死后活”吧。

让学生把一周看到或听到的新鲜事记下来,摒弃那些假话套话空话,写出自己的真情实感,篇幅可长可短,并要求运用积累的成语、名言警句等,定期检查点评,选择优秀篇目在班里朗读或展出。

这样,即巩固了所学的材料,又锻炼了学生的写作能力,同时还培养了学生的观察能力、思维能力等等,达到“一石多鸟”的效果。

以看出时间上从春秋晚期到战国末年,涉及的思想派别有墨家、儒家、

“教书先生”恐怕是市井百姓最为熟悉的一种称呼,从最初的门馆、私塾到晚清的学堂,“教书先生”那一行当怎么说也算是让国人景仰甚或敬畏的一种社会职业。

只是更早的“先生”概念并非源于教书,最初出现的“先生”一词也并非有传授知识那般的含义。

《孟子》中的“先生何为出此言也?

”;《论语》中的“有酒食,先生馔”;《国策》中的“先生坐,何至于此?

”等等,均指“先生”为父兄或有学问、有德行的长辈。

其实《国策》中本身就有“先生长者,有德之称”的说法。

可见“先生”之原意非真正的“教师”之意,倒是与当今“先生”的称呼更接近。

看来,“先生”之本源含义在于礼貌和尊称,并非具学问者的专称。

称“老师”为“先生”的记载,首见于《礼记?

曲礼》,有“从于先生,不越礼而与人言”,其中之“先生”意为“年长、资深之传授知识者”,与教师、老师之意基本一致。

法家、道家,相互之间的纵向和横向关系表明既有传承,也有彼此间

的学习与交流;按照“解释和分析逻辑清晰”的要求,原因上,应该

结合教材所学,从经济、政治、思想文化等角度分析;影响上,结合

所学,从当时的价值和对后世的影响等角度归纳。