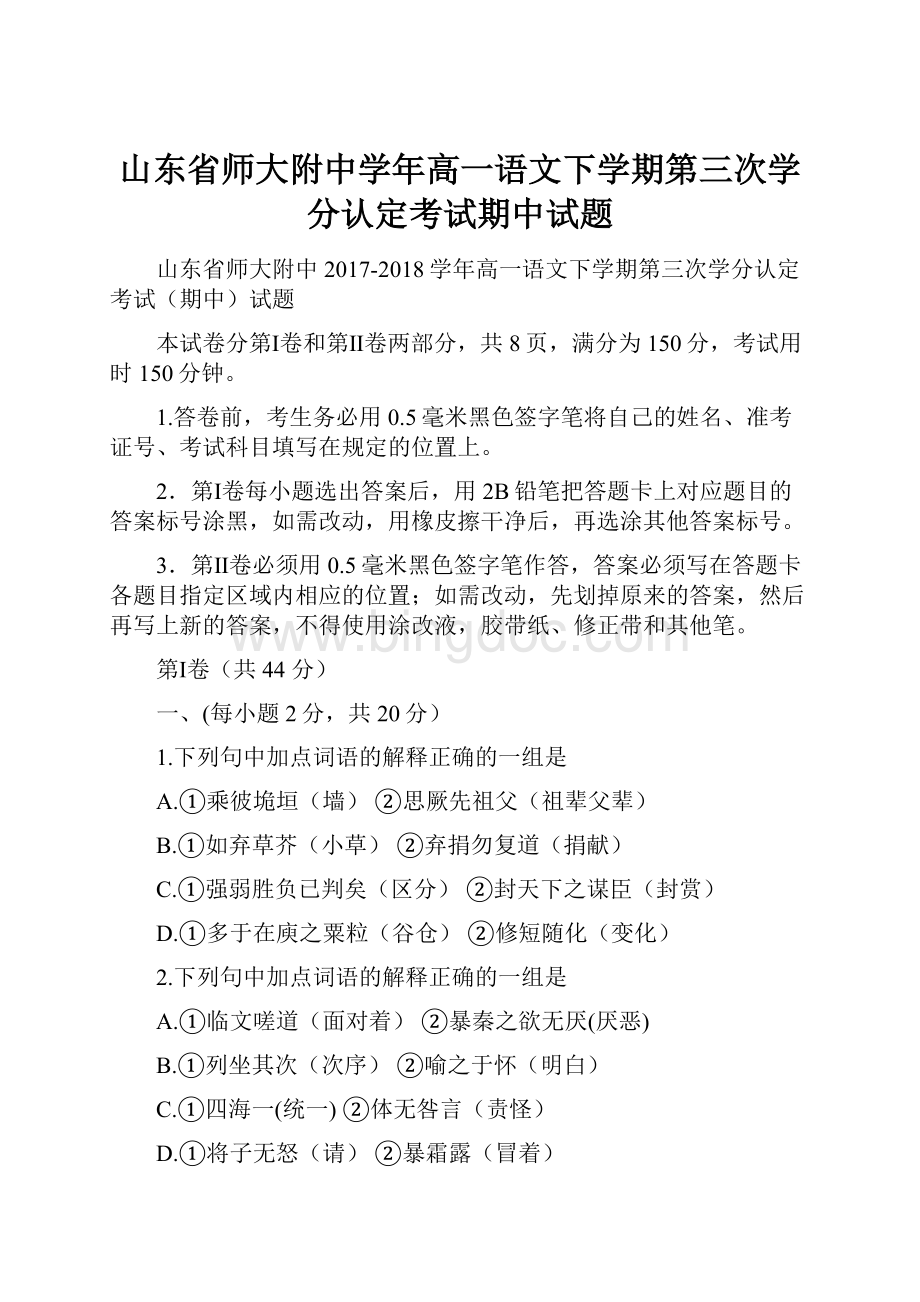

山东省师大附中学年高一语文下学期第三次学分认定考试期中试题.docx

《山东省师大附中学年高一语文下学期第三次学分认定考试期中试题.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《山东省师大附中学年高一语文下学期第三次学分认定考试期中试题.docx(16页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

山东省师大附中学年高一语文下学期第三次学分认定考试期中试题

山东省师大附中2017-2018学年高一语文下学期第三次学分认定考试(期中)试题

本试卷分第Ⅰ卷和第Ⅱ卷两部分,共8页,满分为150分,考试用时150分钟。

1.答卷前,考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、准考证号、考试科目填写在规定的位置上。

2.第Ⅰ卷每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。

3.第Ⅱ卷必须用0.5毫米黑色签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应的位置;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案,不得使用涂改液,胶带纸、修正带和其他笔。

第Ⅰ卷(共44分)

一、(每小题2分,共20分)

1.下列句中加点词语的解释正确的一组是

A.①乘彼垝垣(墙)②思厥先祖父(祖辈父辈)

B.①如弃草芥(小草)②弃捐勿复道(捐献)

C.①强弱胜负已判矣(区分)②封天下之谋臣(封赏)

D.①多于在庾之粟粒(谷仓)②修短随化(变化)

2.下列句中加点词语的解释正确的一组是

A.①临文嗟道(面对着)②暴秦之欲无厌(厌恶)

B.①列坐其次(次序)②喻之于怀(明白)

C.①四海一(统一)②体无咎言(责怪)

D.①将子无怒(请)②暴霜露(冒着)

3.下列句中加点词语的解释正确的一组是

A.①女也不爽(过错)②士也罔极(欺骗)

B.①趣舍万殊(不同)②亦已焉哉(已经)

C.①所以游目骋怀(奔驰)②信誓旦旦(诚信)

D.①直栏横槛(栏杆)②怏然自足(高兴的样子)

4.下列各句中加点词语的解释全都正确的一组是

①无与士耽(耽搁)②始速祸焉(加速)③与赢而不助五国也(结交,亲附)

④总角之宴(聚会)⑤感慨系之(随着,附着)⑥率赂秦耶(率领)

⑦族秦者秦也(灭族)⑧递三世可至万世(传递)

A.②③⑦⑧B.③⑤⑦⑧C.①②③④D.①②⑥⑦

5.下列各句中加点词语的解释全都正确的一组是

①女之耽兮,不可说也(通“脱”)②隰则有泮(通“畔”)③自我徂尔(通“阻”)

④于嗟鸠兮(通“吁”)⑤一尊还酹江月(通“樽”)⑥亢旱三年(通“抗”)

⑦粪土之墙不可杇也(通“污”)⑧亦由今之视昔(通“尤”)

A.①②④⑤B.③⑥⑦⑧C.①②⑦⑧D.③④⑥⑧

6.下列各组句子中加点词的意义与现代汉语全不相同的一组是

①努力加餐饭②可谓智力孤危③一旦不能有,输来其间

④楚人一炬,可怜焦土⑤燕赵之收藏⑥与战胜而得者,其实百倍

A.①②⑥B.②④⑥C.①③⑤D.②③④

7.下列各组句子中加点词的意义相同的一组是

A.①匪我愆期②念窦娥葫芦提当罪愆

B.①弃捐勿复道②复道行空,不霁何虹

C.①衣带日已缓②日削月割,已趋于亡

D.①举以予人,如弃草芥②戍卒叫,函谷举

8.下列各组句子中加点词的意义全都相同的一组是

A.①诸侯之所亡②是故燕虽小国而后亡③战败而亡,诚不得已

B.①使六国各爱其人②向使三国各爱其地③使负栋之柱

C.①六国破灭,非兵不利②斯用兵之效也③而秦兵又至矣

D.①总角之宴,言笑晏晏②不敢言而敢怒③既见复关,载笑载言

9.下列有关文学文化常识的说法不正确的一项是

A.杜牧,唐代著名诗人,与李商隐并称“小李杜”,尤以怀古咏史见长。

他的《阿房宫赋》铺排壮丽,借古事以讽刺当时的皇帝。

B.苏洵,与其子苏轼、苏辙合称“三苏”,均被列入“唐宋八大家”。

《六国论》出自他以皇帝年号命名的《嘉祐集》。

C.《念奴娇·赤壁怀古》中,“羽扇纶巾”以物代人,形容周瑜、诸葛亮从容闲雅的丰姿,“樯橹灰飞烟灭”则比喻二人火攻破曹的容易。

D.古时男女少年时束发形状如角,故用“总角”代称少年;男子二十岁成年须行冠礼,“冠者五六人”(《论语》)中的“冠者”即表示成年人。

10.下列有关文学文化常识的说法正确的一项是

A.《窦娥冤》是元代戏曲家关汉卿的代表作之一,剧中人物窦娥的角色应称为“花旦”,性格粗暴的公差角色应称为“净”。

B.《永遇乐·京口北固亭怀古》中“烽火扬州路”是说战火频频燃起,阻断了往扬州去的道路,以此警示当权者北伐须谨慎。

C.《诗经》是我国第一部诗歌总集,按音乐分“风”“雅”“颂”三部分,“风”是15个地方的民歌,“雅”则是祭祀的乐歌。

D.《六国论》“思厥先祖父”句中的“先”是对死去的长辈的敬称,与《项脊轩志》中提到的“先大母”“先妣”中的“先”是一样的用法。

二、(每小题3分,共6分)

11.下列各句中加点成语的使用,全都不正确的一项是()

①济南孔学堂内听众济济一堂,著名胡琴演奏家沈诚正在进行题为“从欣赏国乐走进传统文化”的讲座。

②“脱贫了”“涨工资了”“搬新房了”……一个个鲜活的故事,一张张开心的笑脸,汇成了一幅色彩斑斓的民生画卷。

③针对韩国记者的提问,外交部发言人回应,与其总是在这里捕风捉影,不如切实倾听民众呼声,采取有效措施。

④路遥先生所著的长篇小说《平凡的世界》里,栩栩如生地刻画出孙少平这样一个寒门学子的形象。

⑤时代造就诗人,诗人也赋予时代新的内涵。

余光中那代乡愁作家,将积压在人民心中的离别之苦表达得酣畅淋漓。

⑥一批批海洋科考的“神工巧匠”前赴后继,勠力同心,驾驭着各式国产“神器”,将一幕幕深海“神奇”呈现在世人面前。

A.①③⑥B.①④⑤C.②③⑤D.②④⑥

12.下列各句中,没有语病、句意明确的一项是

A.许多老人都希望抱团养老,这种心理需求带有一定的普适性,适宜那些收入比较稳定、刚步入老年队伍群体的人的内心期待。

B.自2018年1月1日起,在全国试行生态环境损害赔偿制度;到2020年,力争在全国范围内初步构建生态环境损害赔偿。

C.想当年海尔初涉印度市场,面对着复杂和独特的市场环境,如何找出最佳的适合印度市场的方案成为当时海尔最大的挑战。

D.深化产教融合,促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接,是当前推进人力资源供给侧结构性改革的迫切要求。

三、(每小题3分,共9分)

阅读下面的文章,完成13~15题。

同其它林木相比,竹子颇有一些独特之处,如虚心、有节、清拔凌云、不畏霜雪、随处而安等等。

这些特点,很自然地与历史上某些审美趣味、伦理道德意识发生契合,进而被引入社会伦理美学范畴,成为君子贤人等理想人格的化身,并对中国传统文化的发展产生深刻的影响。

不仅春风得意的封建宠儿常常以竹来互相吹捧或以竹自诩,那些落泊荒野的书生和隐居“南山”、待价而沽的名士,也普遍寓情于竹、引竹自况。

在这种独特的文化氛围中,有关竹子的诗词歌赋层出不穷,画竹成为中国绘画艺术中一个重要门类,封建士大夫在私园、庭院中种竹养竹以助风雅,亦成为普遍风气。

最早赋予竹以人的品格,把它引入社会伦理范畴的,恐怕要算《礼记》了。

《礼记·祀器》中说:

“其在人也,如竹箭之有筠也,如松柏之有心也。

二者居天下之大端矣,故贯四时而不改柯易叶。

”魏晋时期政治局势反复无常,文人士子意气消沉,以阮籍、嵇康为代表的一批失意文人,为逃避现实,不与当权者合作,遁隐竹林,借竹之高标、清姿佐己之风流,在当时社会引起很大震动,对后代封建文人的行止也产生了莫大影响,可以说,敬竹崇竹、寓情于竹、引竹自况,竹林七贤乃是“始作俑者”。

自此以后,中国的文人士大夫便与竹子结下了不解之缘。

晋室东渡之后,文人士子大量南逃,南方秀丽的山水将他们从对现实的迷惘、懑闷中解脱出来,他们纵情山水、远离尘嚣,与大自然融为一体,广袤的竹林正是他们托身、浪迹之所,竹子清丽俊逸、挺拔凌云的姿质令风流名士们沉醉痴迷。

一时间,闻有好竹即远涉造访而不通名姓者有之,种竹十顷栖居林中者有之,对竹啸吟终日不辍者亦有之,王徽之、张廌、翟庄、袁粲等,是其中风流最著者;王徽之乃至声称:

不可一日无此君!

这一时期,文人雅士赋竹、赞竹,为竹作谱,蔚成风气,世界上最早的一部植物专谱——戴凯之的《竹谱》正是在这种风气下以韵文的形式诞生的。

但是,魏晋南北朝时期,文人士大夫所赋予竹的,是“清风瘦骨”“超然脱俗”的魏晋风度,尽管对竹的“高节”、“坚贞”也偶有提及,但更多的是对竹的自然风采的礼赞,表现了这一时期文人士大夫对大自然的崇敬和向往。

作为一种社会风范的竹,在这一时期尚未产生以及被普遍接受。

及至中唐以后,尽管竹子作为一种自然的灵物,其天姿秀色仍被普遍欣赏,但它的某些特点如虚心、有节、根固、顶风傲雪、四时不改柯易叶等等开始被强调并引入社会伦理范畴,最终演化成为封建文人士大夫思想意识中有德行的君子贤人的化身。

这明显地反映在中晚唐时期的文学作品之中,白居易在《养竹记》一文里首次总结出竹的“本固”、“性直”、“心空”、“节贞”等高尚情操,将竹比作贤人君子;刘岩夫在《植竹记》里则更将封建文人士大夫所共同钦慕的“刚”“柔”“忠”“义”“谦”“贤”“德”等等品格赋予竹子;此外,“亲慈子孝”“尊敬长者”等伦理规范也或先或后赋予了慈竹(子母竹)和筇竹(扶老竹)。

从此,竹子在中国封建文人士大夫的精神体系中确立了不可动摇的地位,并通过种竹养竹、咏竹画竹等等追求风流雅致的行径,一代一代传承并不断丰富和发展。

(节选自《汉字趣编》之十二)

13.下列有关“竹”的表述,不符合原文意思的一项是()

A.《礼记·祀器》中说的“其在人也,如竹箭之有筠也”,是古代典籍中赋予竹以人的品格、把竹子引入社会伦理范畴的文字记载。

B.竹子成为君子贤人等理想人格的化身,是因为它的某些独特之处与这些君子贤人的某些审美趣味、伦理道德意识有契合之处。

C.戴凯之的《竹谱》是世界上最早的一部植物专谱,也是文人雅士赋竹、赞竹,竹文化发展到高峰时期以韵文的形式诞生的竹谱专著。

D.魏晋南北朝时期,文人士大夫所赋予竹的是“清风瘦骨”、“超然脱俗”的魏晋风度,表现出了文人士大夫对大自然的崇敬和向往。

14.下列理解和分析,不符合原文意思的一项是()

A.王徽之、袁粲等人纵情山水、远离尘嚣,以广袤的竹林为托身、浪迹之所,只是因为竹子清丽俊逸、挺拔凌云的姿质令他们沉醉痴迷。

B.魏晋时期以阮籍、嵇康为代表的一批失意文人,遁隐竹林,借竹之高标、清姿佐己之风流,是为了逃避现实,不与当权者合作。

C.作为一种社会风范的竹,其虚心、有节、根固、顶风傲雪、四时不改柯易叶等特点被强调并引入社会伦理范畴,是中唐以后的事。

D.白居易《养竹记》总结出竹的高尚情操,刘岩夫《植竹记》将封建文人士大夫所共同钦慕的品格赋予竹子,使竹文化更具内涵。

15.下列理解和分析,不符合原文内容的一项是()

A.将“刚柔忠义”等品格赋予竹子,将“亲慈子孝”、“尊敬长者”等伦理规范赋予了慈竹和筇竹,表明竹子在中国封建文人士大夫的精神体系中已确立了牢固的地位。

B.“竹林七贤”敬竹崇竹、寓情于竹、引竹自况,对后代封建文人产生了莫大影响,中国的文人士大夫与竹子结下不解之缘与之有关。

C.竹子最终演化成为封建文人士大夫思想意识中有德行的君子贤人的化身,并反映在文学作品中,有一个由外表到内在的转化过程。

D.从春风得意的封建宠儿到那些落泊荒野的书生和隐居“南山”、待价而沽的名士寓情于竹、引竹自况来看,爱竹源于他们的性格。

四、(每小题3分,共9分)

阅读下面的文言文,完成16~18题。

陈公弼传

苏轼

公讳希亮,字公弼。

天圣八年进士第。

始为长沙县。

浮屠有海印国师者,交通权贵人,肆为奸利,人莫敢正视。

公捕置诸法,一县大耸。

去为雩都。

老吏曾腆侮法鬻狱,以公少年易之,公视事之日,首得其重罪。

腆扣头出血,愿自新。

公戒而舍之。

巫觋岁敛民财祭鬼,谓之春斋,否则有火灾。

公禁之,民不敢犯,火亦不作。

毁淫祠数百区,勒巫为农者七十余家。

盗起,知房州。

州素无兵备,民凛凛欲亡去。

公以牢城卒杂山河户得数百人,日夜部勒,声振山南,民恃以安,盗不敢入境。

而殿侍雷甲以兵百余人,逐盗至竹山,甲不能戢士,所至为暴。

或告有大盗入境且及门,公自勒兵阻水拒之。

身居前行,命士持满无得发。

士皆植立如偶人,甲射之不动,乃下马拜,请死,曰:

“初不知公官军也。

”吏士请斩甲以徇公不可独治为暴者十余人使甲以捕盗自黩。

淮南饥,安抚、转运使皆言寿春守王正民不任职,正民坐免。

诏公乘传往代之。

转运使调里胥米而蠲其役,凡十三万石,谓之折役米。

米翔贵,民益饥。

公至则除之,且表其事,又言正民无罪,职事办治。

诏复以正民为鄂州。

徙知庐州。

虎翼军士屯寿春者以谋反诛,而迁其余不反者数百人于庐,士方自疑不安。

一日,有窃入府舍将为不利者。

公笑曰:

“此必醉耳。

”贷而流之,尽以其余给左右使令,且以守仓库。

为京西转运使。

石塘河役兵叛,其首周元,震动汝洛间。

公闻之,即日轻骑出按,斩元以徇,其余悉遣赴役如初。

致仕卒,享年六十四。

其人仁慈,故严而不残。

16.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是()

A.一县大耸耸:

震惊

B.公自勒兵阻水拒之勒:

率领

C.正民坐免坐:

定罪

D.贷而流之贷:

施与

17.对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是()

A.吏士请斩/甲以徇公/不可独治/为暴者十余人/使甲以捕盗自黩。

B.吏士请斩甲以徇/公不可独/治为暴者十余人/使甲以捕盗自黩。

C.吏士请斩甲以徇/公不可/独治为暴者十余人/使甲以捕盗自黩。

D.吏士请斩甲/以徇公/不可/独治为暴者十余人/使甲以捕盗自黩。

18.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(3分)

A.雩都当地的巫师,每年春天的时候,都以祭鬼免除火灾为借口,大肆搜刮百姓财物,陈公弼到任后,严令禁止。

B.陈公弼到房州后,而对盗贼横行、缺乏兵备、百姓惶恐的情况,组织了数百人,昼夜布防,声威赫赫,终于保得一方安宁。

C.淮南发生饥荒,寿春太守王正民被指责救灾不利,他实行的“折役米”导致米价飞涨、饥荒更重。

陈公弼把实情上奏给朝廷,上言说王正民没有罪过。

D.陈公弼为官一任,造福一方,曾经逮捕法办为非作歹的海印国师,严惩危害百姓的雷甲部下,后来又平息了周元的叛乱。

第Ⅱ卷(106分)

五、(32分)

19.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(18分)

(1)老吏曾腆侮法鬻狱,以公少年易之,公视事之日,首得其重罪。

(5分)

(2)公闻之,即日轻骑出按,斩元以徇,其余悉遣赴役如初。

(5分)

(3)固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。

(4分)

(4)为国者无使为积威之所劫哉!

(4分)

20.名篇名句默写。

(10分)

(1)《诗经·氓》中表现女主人公每天都早起晚睡、辛勤劳作的两句是“________________,________________”。

(2)苏轼《念奴娇·赤壁怀古》中“________________,________________”两句,收束了对赤壁雄奇景物的描写,引起对当年在此鏖战的众多英雄的缅怀。

(3)辛弃疾在《永遇乐·京口北固亭怀古》中认为北伐抗金应当做好充分准备,若像南朝宋刘义隆草率出兵,虽有“_______________”之雄心,也只怕会有“_______________”的结局。

(4)杜牧在《阿房宫赋》中用对比手法批判秦搜刮财物极尽分毫,挥霍起来极不珍惜,这两句是“________________,________________”。

(5)《论语·述而》中,孔子用“_______________,_______________”两句表明了自己的义利观。

21.阅读下面这首唐诗,回答问题。

(4分)

越中览古

李白

越王勾践破吴归,战士还家尽锦衣。

宫女如花满春殿,至今惟有鹧鸪飞。

下列对这首诗的赏析,不恰当的两项是()

A.这首咏物诗题为“越中览古”,但览到的只有“鹧鸪飞”,其他的场景全是基于历史的想象。

B.首句以越王勾践卧薪尝胆终灭吴的史实起笔,一“破”一“归”,尽显勾践大败夫差的八面威风。

C.接下来的两句从战士和宫女入手,衣锦荣归,美艳如花,极言勾践破吴后的繁盛景象。

D.末句用“至今”表现时间之长,用“惟有”表现落差之大,看似轻轻一点却使人顿感无限悲凉。

E.全诗综合运用了比喻、夸张、拟人等修辞及对比的表现手法,婉转深挚地表达了对历史变迁的感伤情怀。

六、(14分)

阅读下面的文字,完成22~24题。

(14分)

案头清供

张中行

①名为书生的,室内都要有个书桌,也有人称为书案。

如果略去多占地方这个缺点,书案以宽大为好,语云,宁可备而不用,不可用而不备之义也。

书案宽大,面上可以放各种用物,写写画画,以及钻研经典,攻乎异端等等;其下还有抽屉多个,不宜于摆在面上的,可以韫椟而藏。

藏了,以不说为是;单说面上的,放什么,如何放,似乎也有学问,至少是习惯。

记得多年以前,大学同学卢君以懒散著名,书案上的东西一贯是多而杂。

有一次,我在场,他想吸烟,找烟斗和烟包,到堆满半尺高杂物的书案面上摸,费半天力,以为摸到烟包了,拉出来一看,原来是一只袜子。

这是放物多的一个极端。

还有放物少的极端,是已作古的友人曹君,书案面上一贯是空空如也,他说图看着清爽。

我是中间派,实用和看着兼顾。

都放了什么呢?

写小文不同于填登记簿,决定躲开那些估计不能引人入胜的,只说我认为值得说说的一些。

名为清供,清的意义是没花钱,供的意义是我很喜欢,甚至想套用乾隆年间陈坤维女士的一句诗——珍重寒斋(原为“闺”)伴我时。

②清供三件,先说第一件,是个黄色的大老玉米。

这是北京通用的称呼,其他地方,如东北称为包谷,我们京东称为棒子,正名或是玉蜀黍吧。

名者,实之宾也,关系不大,还是说来源。

是去年秋天,老伴接受她的表妹之约,到容城县乡下去住几天。

我,依义要陪着前往,依情也愿意前往,于是只是半天就到了鸡犬之声相闻的乡下。

坐吃,游观,都是例行之事,可按下不表;只说我最感兴趣的,是年成好,所养驴、鹅、鸭、鸡、鸽等都肥壮,我可短时期偿与鸟兽同群的夙愿。

人,古今一样,虽是逝者如斯夫,却愿意留些驻景。

古人办法少,即如李杜,也不过写几首诗。

今人同样可以写诗,只是因为不会或愿意更真切,一般是用照相法,个别的用录像法。

我用照相法,请驴来,我紧贴在它身旁,照,成功。

请鹅来,它摇头扭身,坚决不干,只好说声遗憾,作罢。

活物不成,只好降级,院里黄色老玉米堆成小丘,坐在顶上也可以洋洋然,于是照一张,胜利结束。

几天很快过去,离开之前,又想到老玉米,于是挑一个大而直且完整的,带回来。

这东西在乡下不算什么,进我的斗室就成为稀罕物,常言道,物以稀为贵,所以它就有权高踞案头。

③清供的第二件是个鲜红色椭圆而坚硬的瓜,我们家乡名为看瓜,顾名思义,是只供看而不能吃。

也要说说来源。

是今年中秋,承有车阶级某君的好意,我到已无城的番河县城去过中秋节。

吃各种土产,寻开天旧迹,赏月以证“月是故乡明”等等,都是题外话,可不谈。

只说这个看瓜,是一位有盛情的杜君请我到他家吃自做的京东肉饼,在他的窗台上看见的。

他说是自己院内结的,大大小小十几个,如果喜欢,可以随便拿。

窗台上晒着一排六七个,我选了个中等大的,也总可以压满手掌了。

返京的车上,还有家乡产的月饼等等,我把这看瓜放在最上位,因为有老玉米的成例,它是清供,下车之后理应高踞案头的。

④清供的第三件是个葫芦,不是常见的两节、上小下大的,是两节、上下一样粗的,据说这是专为制养蝈蝈的葫芦而种的,比较少见。

也由来源说起,这回是由远在异县移到近在眼前。

是同一单位的张君在单位院内种的,夏天我看见过,没注意。

秋天,霜降以后,一次我从他的门前过,看见北墙高处挂着一排葫芦,也许因为少见,觉得很好看。

我也未能免爱就想得到之俗,敲敲门走进屋。

他热情招待,指点看他的鸟笼和鸟,已经制好的蝈蝈葫芦。

我问他今年结了多少,有不成形的,可否送我一个,摆着。

不想他竟这样慷慨,未加思索就说:

“摆就得要好的,我给您找一个。

”说着就上墙,摘个最大最匀称的给了我。

我拿回屋,放在案头,使它与老玉米和看瓜鼎足而三。

⑤鼎足而三了,我当然会常看。

是不是也常想,或曾想,这有什么意思?

如果追得太深,也许竟是没有意思。

所以为了不至落得没有意思,最好还是不追得太深。

或者哲理与常情分而治之:

坐蒲团时思索哲理,起身走出禅堂或讲堂时还是依常情行事。

我是常人,因而也就如其他常人一样,有想望,也有寂寞。

怎么处理呢?

其中一种可行的是如清代词人项莲生所说:

“不为无益之事,何以遣有涯之生?

”其实,这意思还可以说得积极一些,即如我这些案头清供,有时面对它,映入目中,我就会想到乡里,想到秋天,而也常常,我的思路和情丝就会忽然一跳,无理由地感到,我们的周围确是不少温暖,所以人生终归是值得珍重的。

22.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是()(3分)

A.本文第①段由书生的书案谈起,谈及书案上的物品,对比了朋友们的案头布置,最后才引出自家的案头格局,引出叙述中心——案头清供。

B.本文的案头清供指的是没花钱的而让“我”很喜欢的摆在案头的三样东西:

大老玉米、看瓜、葫芦。

它们既普通又特别,成为作者记忆的纽带。

C.本文第⑤段引用项莲生的“不为无益之事,何以遣有涯之生”,表明清供本是“无益”的,只不过是用来打发时光的,流露出作者的消极情绪。

D.本文采用了“总—分—总”结构,开头表达了对案头清供的喜爱,中间三段分述三件清供的来源,结尾处则借物抒情。

全文叙议结合,意蕴丰富。

23.本文第②段在语言运用上极具特色,请结合文本简要分析。

(5分)

24.结合全文,说说文末作者产生“所以人生终归是值得珍重的”这样的感悟的缘由。

(6分)

七、写作(60分)

25.请以“早”为话题写一篇文章。

(1)写一篇议论文,中心观点准确、鲜明。

(2)写一篇记叙文,中心突出,生动形象。

注意:

①按照要求,选择完成

(1)或

(2)的写作任务;②题目自拟。

③不少于800字。

参考答案

1.C【解析】垝:

毁坏。

捐:

舍弃。

化:

造化,自然。

2.D【解析】厌:

满足。

次:

处所,旁边。

咎:

名词,灾祸。

3.C【解析】罔:

没有。

已:

终止。

怏然:

自大的样子

4.B【解析】①沉溺于欢乐②招致④欢乐⑥一律

5.A【解析】③⑥不通假⑦杇通圬⑧由通犹

6.B【解析】②智谋力量④可惜⑥它实际上

7.C【解析】A.①拖延②罪过。

B.①说②通道。

C.均为一天天地。

D.①拿②攻占

8.D【解析】A.①丢失②灭亡③灭亡。

B.①假使②假使③让。

C.①武器②战争③军队D.均为说

9.C【解析】词中“羽扇”等句写的都是周瑜的功业,与诸葛亮无关。

10.D【解析】A.窦娥角色称为“正旦”。

B.“路”是宋代的行政区划。

C.“雅”是正统宫廷乐歌。

11.B【解析】①“济济一堂”,形容许多有才能的人聚集在一起。

此处使用对象错误,应用“座无虚席”。

②“色彩斑斓”,形容色彩灿烂的样子或形容生活或文学作品等所包含的内容丰富多彩。

此处符合语境。

③“捕风捉影”,比喻说话或做事时用似是而非的迹象做根据。

此处符合语境。

④“栩栩如生”,形容生动活泼的样子像活的一样。

此处不符合语境,应用“入木三分”。

⑤“酣畅淋漓”,形容非常畅快,此处与语境不符。

⑥“勠力同心”,指同心合力。

此处符合语境。

12.D【解析】A.搭配不当。

“适宜”与“期待”不搭配,应改为“符合”。

B.成分残缺。

在句末“赔偿”后加“制度”。

C.定语内部的语序不当。

“最佳的”调整到“方案”前。

13.C【解析】C对应的原文“蔚成风气”,选项为“发展到高峰时期”,混淆范围。

14.A【解析】A曲解文意,由第三段可知,原因主要是南方秀丽的山水可以使他们从对现实的迷惘、懑闷中解脱出来。

15.D【解析】D曲解文意,“爱竹源于他们的性格”错,应源于竹子的特点与“历史上某些……产生深刻的影响”

16.D【解析】贷:

宽恕

17.C【解析】原文断句应为:

吏士请斩甲以徇,公不可,独治为暴者十余人,使甲以捕盗自黩。

18.C【解析】张冠李戴,“折役米”不是王正民实行的。

19.

(1)资深的官吏曾腆轻视法令,买卖官司,因为陈公年青轻视陈公