云南省中考语文专题复习四 词语的理解与运用.docx

《云南省中考语文专题复习四 词语的理解与运用.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《云南省中考语文专题复习四 词语的理解与运用.docx(32页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

云南省中考语文专题复习四词语的理解与运用

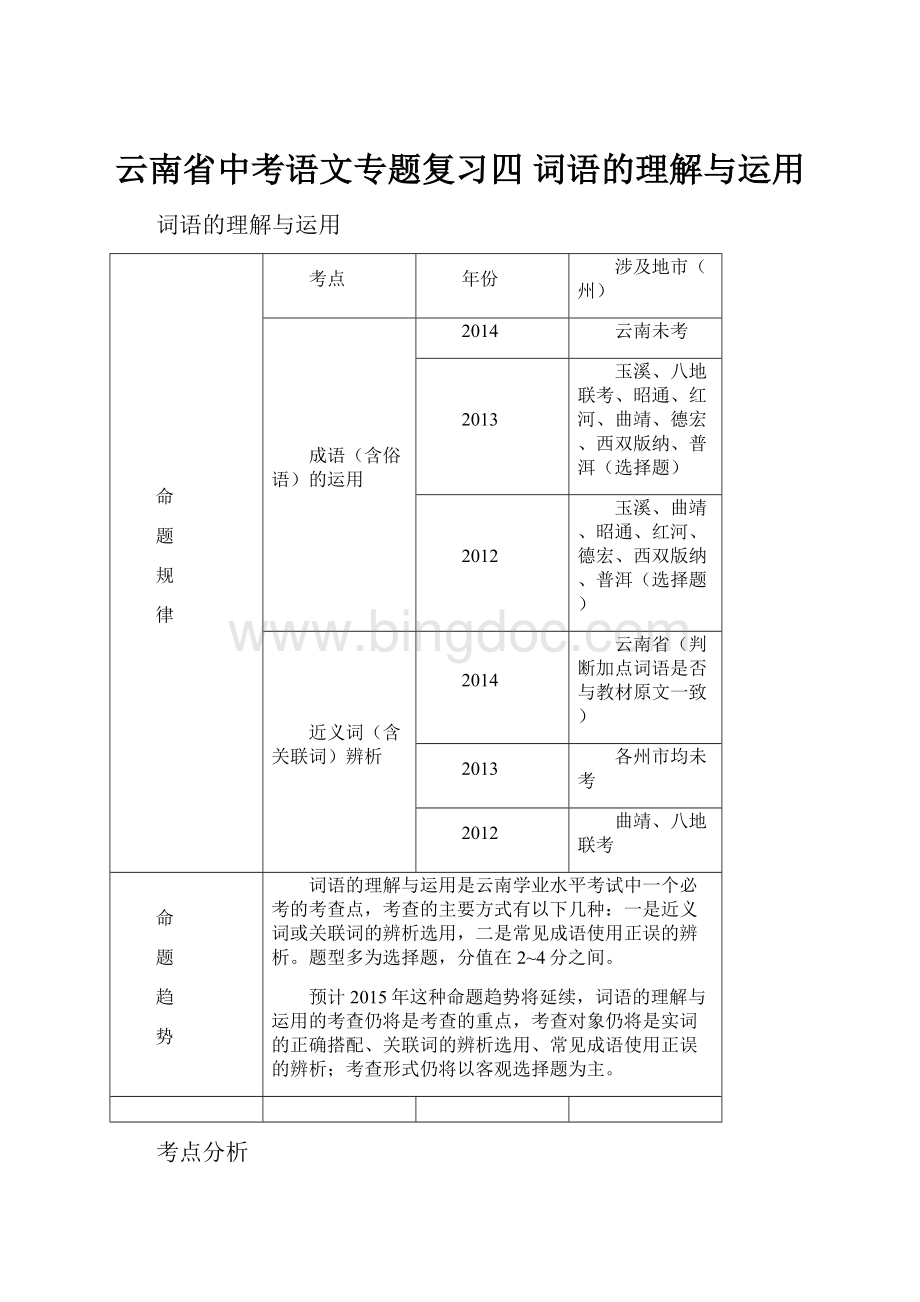

词语的理解与运用

命

题

规

律

考点

年份

涉及地市(州)

成语(含俗语)的运用

2014

云南未考

2013

玉溪、八地联考、昭通、红河、曲靖、德宏、西双版纳、普洱(选择题)

2012

玉溪、曲靖、昭通、红河、德宏、西双版纳、普洱(选择题)

近义词(含关联词)辨析

2014

云南省(判断加点词语是否与教材原文一致)

2013

各州市均未考

2012

曲靖、八地联考

命

题

趋

势

词语的理解与运用是云南学业水平考试中一个必考的考查点,考查的主要方式有以下几种:

一是近义词或关联词的辨析选用,二是常见成语使用正误的辨析。

题型多为选择题,分值在2~4分之间。

预计2015年这种命题趋势将延续,词语的理解与运用的考查仍将是考查的重点,考查对象仍将是实词的正确搭配、关联词的辨析选用、常见成语使用正误的辨析;考查形式仍将以客观选择题为主。

考点分析

考法1近义词辨析

近义词辨析题,以选择题的形式出现,要求我们判断依次填入横线处的词语完全正确的一项(或者要求我们选择加点词语运用有误或者完全正确的一项),分值为2分。

例1(2014·湖北武汉)依次填入下面横线处的词语,恰当的一组是()

树木失去了根就会,江河失去了源头就会,灵魂失去了家园就会。

世界无限广阔,我们渴望到广阔的天地去闯荡,但请记住,一定不要迷失了回家的路。

拥有精神家园,才能获得心灵的宁静。

A.枯萎干涸堕落B.枯黄干涸堕落

C.枯萎干旱陨落D.枯黄干旱陨落

【解析】本题考查近义词辨析。

“枯萎”用于表现植物干枯萎谢的状态,“枯黄”则偏重于形容枝叶颜色的干枯发黄。

因为主语是“树木”,所以第一个空处应该填“枯萎”。

“干涸”用于形容河流、池塘水量枯尽,而“干旱”则用以指因缺水而形成的一种自然灾害现象,因为主语是“河流”,所以第二个空处应该填“干涸”。

“堕落”用于形容思想和行为向消极的方向倾斜,而“陨落”一般用来形容物体从高空坠落,或作为伟人去世的婉称,因为主语是“灵魂”,偏重于形容精神上的状态,所以第三个空处应该填“堕落”。

【答案】A

解题技巧常用的辨析近义词的方法主要有以下几种:

(1)从字形上去区分。

例如:

渡过、度过,这一组近义词,我们只要区分出“渡”与“度”的不同,两个近义词就不易混淆了。

从字形上看,“渡”跟水有关系,主要用于过江河湖海,可引申为通过困难、难关、危机等;而“度”通常用于时间方面,如季节、节日、岁月等。

(2)从词性上去区分。

例如:

必须、必需,这一组近义词,前者是副词,后跟动词或动词性短语;后者是动词,作谓语,后面跟物品、物资、人力、资金等。

(3)从词语搭配上去区分。

例如:

篡改、窜改,与前者搭配的对象多是比较抽象的事物,如理论、政策、学说、历史等,尤其强调用作伪的手段改动;与后者搭配的对象多是具体的书面材料,如成语、文件、文章、古书等。

(4)从词语适用的对象上去区分。

例如:

侦察、侦查,前者用于军事,指为了弄清敌情、地形等进行的活动;后者用于公安、检察等司法部门,指为了确定犯罪嫌疑人的犯罪事实而进行的调查。

(5)从词语的侧重点上去分析。

例如:

消失、消逝,前者侧重于事物或现象从有到无这个结果,在变化中历时较短;后者侧重于事物或现象过去了或不见了,这个过程历时可长可短。

(6)从词语的感情色彩上去区分。

例如:

沟通、勾通,前者指双方互相通连,是中性词;后者指暗中串通和勾结,是贬义词。

(7)从词义轻重上去区分。

例如:

抱怨、报怨,前者指心中不满,数说别人的不对,埋怨,词义较轻;后者指对所怨恨的人做出反应,词义较重。

(8)从词语的特指和泛指上去区分。

例如:

取缔、取消,前者特指明令取消或禁止,一般用于政府对不合法的言论、活动等明令取消或禁止;后者泛指废除、去掉,不一定是通过命令强制的,也不限于上级对下级。

考法2关联词语的选用

这种考法,大多要求选出句子或语段横线处依次填入的关联词语正确的一项,一般和词语辨析一起进行考查。

例2(2011·云南德宏)依次填入下列横线处的关联词语,最恰当的一项是()

生命是一篇“文摘”,不接受平淡,收藏精彩,她是一个完整的过程,是一个连载,成功失败,她不会在你背后留有空白。

A.还要么要么更B.只无论还是更

C.只无论还是都D.还要么要么都

【解析】解答此类题,要理解句子内容,理清各分句之间的关系。

上面是一段阐释生命的文字,根据语境来看,第一个横线处只能填“只”,据此可以排除A、D两项,又因为“无论……都……”是固定搭配,据此又可以排除B项。

【答案】C

解题技巧对于关联词语的运用,需要注意关联词语的搭配。

很多关联词语都是成对使用的,用时不可搭配错误。

考法3成语使用辨析

成语使用辨析一般以选择题的形式考查,要求我们判断所给选项中加点成语使用无误或者有误的一项。

一般考查4个成语,2分,这是云南各地区多年来的主流考法。

例3(2013·云南昭通)下列句子中加点成语使用不恰当的一项是()

A.语文老师讲课幽默风趣,同学们常常忍俊不禁,学习语文的兴味越来越浓。

B.平时,大家抓紧时间学习,陈功却玩得痛快;要大考了,他天天开夜车,结果生了病,连大考都不能参加。

真让人叹为观止啊。

C.法国昆虫学家法布尔把科学和文学巧妙地结合起来,用诗意的语言为我们展示了一个绚丽多姿、光怪陆离的昆虫世界。

D.这篇杂文虽然篇幅短小,但观点鲜明,力透纸背,鞭辟入里,是不可多得的好文章。

【解析】“叹为观止”指赞美看到的事物好到了极点,褒义词,与句子的语境不符。

【答案】B

解题技巧要做好成语辨析题,除了平时多积累外,还应掌握一些解题技巧:

(1)看感情色彩是否恰当。

有些成语具有较强的感情色彩,或褒或贬,界限分明。

若辨别不清,很容易用错。

例如:

大量的垃圾食品厂雨后春笋般地冒了出来。

“雨后春笋”比喻新事物大量出现,属褒义词,这里却用来形容垃圾食品厂的大量涌现,使用不当。

(2)搞清成语的含义,切莫“望词生义”。

(3)看词义轻重是否得当。

例如:

他的设计虽然有些缺点,但方向正确,无可非议。

既然设计“有些缺点”,就可以指责,“无可非议”是指“没有什么可以指责的地方”,程度太轻了。

(4)看成语是否“一语多用”。

有些成语意思较多,如只知其一,不知其余,就会在使用中出错。

例如:

在周末班会上,一向沉默寡言的李涛主动走上讲台,指手画脚,慷慨陈词,赢得了大家热烈的掌声。

“指手画脚”指说话时兼用手势示意;也可以指轻率地加以指点批评,例句使用了该成语的第一个意思,是恰当的。

(5)看成语的形容对象是否正确合理。

某些成语只适用于描述特定的人或事,如果不了解其特定的适用对象,就会出现错误。

例如:

古人中不乏刻苦学习的楷模,悬梁刺股者,秉烛达旦者,闻鸡起舞者,在历史上汗牛充栋。

“汗牛充栋”形容藏书非常多,这里却用它来形容人,显然是不当的。

(6)看语体色彩是否合乎语境。

例如:

您刚刚乔迁新居,房间宽敞明亮,只是摆设略显单调,建议您挂幅油画,一定会使居室蓬荜生辉。

“蓬荜生辉”是谦辞,一般用于表示由于别人到自己家里来或张挂别人题赠的字画等而使自己感到光荣。

这里显然用错了。

(7)看成语与其他成分搭配是否恰当。

成语在语言运用之中,相当于一个词,因而就有一个和其他词语的搭配问题,不能互相矛盾,也不能重复。

例如:

一位文弱的莘莘学子。

“莘莘”形容众多,与句中“一位”矛盾。

(8)看成语是否符合使用习惯。

有的成语在实际运用当中,有其使用习惯,比如常用于否定句或疑问句中,我们应遵循它的使用习惯。

例如:

成都五牛俱乐部一、二、三线球队请的主教练及外援都是清一色的德国人,其雄厚的财力令其他球队望其项背。

“望其项背”多用于否定句或疑问句中,此处却把它用于肯定句中,显然不恰当。

类似用法的成语还有“善罢甘休”“同日而语”“等量齐观”“无时无刻”“一概而论”等。

考法4排比句式选词填空

排比句式选词填空题以选择题的形式出现,要求我们选出填入排比语段横线处的词语最恰当的选项,一般是4个选项,考查5个词语。

这是曲靖卷的特殊题型。

例4(2012·云南曲靖)在下列句子横线上依次填入词语,最恰当的一项是()

孩子,一定要坚持,越不能坚持越要坚持。

黎明前最黑暗,胜利前最,成功前最。

坚持住,你就会迎来,迎来,迎来。

A.渺茫绝望黎明成功胜利

B.渺茫绝望成功黎明胜利

C.绝望渺茫胜利成功黎明

D.绝望渺茫黎明胜利成功

【解析】根据前面三个句子与后面三个句子之间的语意逻辑对应关系即可判断出正确答案。

【答案】D

真题训练

1.(2014·云南)下列句子中加点词语与教材原文一致的一项是(B)

A.我只是伫立遥望,觉得这一条紫藤萝瀑布不只在我眼前,也在我心上缓缓流过。

B.胡屠户把银子攥在手里紧紧的,把拳头舒过来,道:

“这个,你且收着……”

C.然后他站在那儿,头靠着墙壁,话也不说,只向我们做了一个手势:

“散学了,——你们走吧。

”

D.长大后/乡愁是一张小小的船票。

【点拨】A项原文是“凝望”,C项原文是“呆在”,D项原文是“窄窄”。

2.(2014·山东东营)依次填入下列句中空缺处的词语恰当的一项是(B)

(1)历史已雄辩地,人民群众的巨大支持和无私奉献,是我们党取得革命和建设胜利的根本保证。

(2)挑起岛屿争端、参拜战争罪犯、扩张军事实力,充分了其狭隘的民族主义和贪婪野蛮的军国主义本性。

(3)实施“小班化”教学,是我市为“人本”理念和科学发展观,追求优质教育而采取的一项重大改革举措。

A.证实表露践行B.证明暴露践行

C.证明暴露实现D.证实表露实现

【点拨】“证实”是指用权威的声明或无可置辩的事实对遭到否认、怀疑或批评的结论、断言或证据作进一步确证,词义比“证明”重。

“表露”的意思是显露或表现出(内在的情感或品质),是中性词;“暴露”指露在外面,无所遮蔽,在有的语境中含有贬义。

“践行”指履行,实现;“实现”指使理论、设想等成为事实。

3.(2014·四川南充)依次填入下列各句横线处的词语,最恰当的一组是(D)

(1)家庭的使他从小对美就有敏锐的感悟,乡村丰富的色彩和生动的线条使他陶醉不已。

(2)花一样的生命,一瓣一瓣地绽放她的美丽,使这个原本死寂荒凉的世界,充满快乐。

(3)中国是法治国家,不论是谁,是触犯了党纪国法,要依法依纪严肃查处、惩治。

A.熏染姿态万千只要……就

B.熏陶姿态万千只有……才

C.熏染五彩缤纷只有……才

D.熏陶五彩缤纷只要……就

【点拨】

(1)“熏陶”表示好的影响,“熏染”表示不好的影响;

(2)只有“五彩缤纷”才能与上文的“死寂荒凉”形成对照;(3)“只有……才”表示必要条件,“只要……就”表示充要条件。

4.(2014·广东广州)依次填入下列句子横线处的词语,最恰当的一项是(A)

(1)醉驾者如果在一起起车祸面前,无疑会成为极其危险的人。

(2)新年联欢晚会上,同学们载歌载舞,大家都在欢快、热烈的气氛中。

(3)刚步入生意场的他,凭借灵活的头脑,,轻松赚得人生第一桶金。

(4)端午节与父母团聚,对于偏远山区的有些留守儿童来说,这只是一种。

A.无动于衷沉醉左右逢源奢望

B.不动声色沉醉绝处逢生愿望

C.不动声色沉湎左右逢源奢望

D.无动于衷沉湎绝处逢生愿望

【点拨】无动于衷:

指对应该关心、注意的事情毫不关心,置之不理。

不动声色:

指在紧急情况下,说话、神态仍跟平时一样没有变化。

形容非常镇静,一点也不着急。

显然句子

(1)的横线处应填“无动于衷”。

排除选项B、C。

沉醉:

大醉,多比喻被强烈的情感或氛围左右而沉浸在某事物或某境界中;沉湎:

沉溺,多形容陷入不良的生活习惯中,难以自拔,含有贬义。

从词语的感情色彩角度来看,句

(2)的横线处应填“沉醉”。

排除选项D。

5.(2014·新疆乌鲁木齐)下列句子中加点的成语使用不恰当的一项是(C)

A.高考前夕,江西高三学生柳艳兵和易政勇在公交车上被歹徒砍伤,见歹徒仍在行凶,他们义愤填膺,奋力夺刀,制止了歹徒,被网友称赞为“最美考生”。

B.2014年巴西世界杯足球赛正紧张激烈地进行着,上届夺冠失利的荷兰队卷土重来,在小组赛第一场大胜卫冕冠军西班牙队,再次向大力神杯发起冲击。

C.许多网友转载了《用微波炉烹调食物会致癌》的文章,专家指出,这种骇人听闻的传言没有科学依据,微波炉加热与常规加热对食物的影响基本相同。

D.近年来,新疆考古出土了多条裤子,其中一条距今已有1500年,不仅样式是当今时髦的灯笼裤型,而且用的还是现在仍流行的百褶布料,真是不可思议。

【点拨】骇人听闻:

使人听了非常吃惊、害怕。

它一般用来指某种确实存在的、听了令人震惊的坏人坏事。

C句用它来形容没有科学依据的传言,显然不合适。

此处应该用“耸人听闻”。

6.(2014·山东济宁)下列加点的成语运用不恰当的一项是(A)

A.中学生需要广阔的视野,参与各种社会实践活动特别是文化活动,这样才能开卷有益。

B.人类的智慧和大自然的智慧相比实在是相形见绌。

C.诵读经典对提升学生修养、陶冶学生性情的作用是不容置疑的。

D.精益求精体现了一种追求卓越的精神,这种精神是我们成长道路上的推进器。

【点拨】开卷有益:

一打开书来就有益处。

用在这里适用对象不当。

7.(2014·重庆A卷)下列句中加点词语使用不恰当的一项是(C)

A.慢慢品味生活,你会发现,回味无穷的生活,就在那如水的平淡中。

B.清晨,千万缕金光洒向水面,那一池带着露珠的娇艳睡莲,尽态极妍。

C.一场春雨之后,那雪白的梨花漫山遍野,绽放出五彩缤纷的美丽。

D.拿到最新一期的《读写舫》,我迫不及待地读起来,一篇篇精美的文章让我爱不释手。

【点拨】“雪白”与“五彩缤纷”矛盾。

8.(2014·重庆B卷)下列句子中加点词语使用不恰当的一项是(D)

A.那块白玉通体晶莹,玲珑剔透,仿佛是少女羊脂般细腻的皮肤,温润圆滑。

B.人类如果与大自然和睦相处,必定会受益匪浅,得到的不仅仅是一片宁静的天空,更是与万物的心灵交流。

C.历史上美丽的楼兰古国,如今已变成人迹罕至的沙漠。

D.四面山的望乡台瀑布,飞珠溅玉,与周围的山峰互相映衬,真是别具匠心。

【点拨】别具匠心:

另有一种巧妙的构思,多指文学艺术方面创造性的构思。

9.(2014·山东德州)下列加点的成语使用正确的一项是(A)

A.某电视台播出的《家庭幽默秀》节目,总是让观众忍俊不禁。

B.老王是一位很有经验的警察,在熙熙攘攘的进站人群中望眼欲穿。

C.他最喜欢在华灯初上之时,与一帮朋友徜徉在董子巷的街边茶室举杯小酌,同享天伦之乐。

D.小刘待人接物和颜悦色,古道热肠,每每让老者夸他细致周到,八面玲珑。

【点拨】B项望眼欲穿:

眼睛都要望穿了,形容盼望殷切。

用在此处不合语境。

C项天伦之乐:

指家庭亲人之间团聚的欢乐。

它只能用于亲人之间,不能用于同学、朋友之间。

D项中的“八面玲珑”是一个贬义词,用在此处不合语境。

10.(2014·湖北黄冈)下列各句中,加点成语使用恰当的一项是(C)

A.现在的电信诈骗案层出不穷,行骗者手段之隐蔽,伎俩之巧妙,蒙骗形式之多样,简直令人叹为观止。

B.自然科学领域中,有许多令人异想天开的神秘现象,正等待着科学家们去破解。

C.在全球经济一体化成为大趋势的今天,与国际接轨是一个自强不息的民族的必然选择。

D.有德之人不会以权谋私,不会贪污受贿,虽然清贫点,但活得坦荡,没有水落石出之虑,也没有半夜敲门之惊。

【点拨】A项叹为观止:

赞美所见到的事物好到了极点。

是一个褒义词,用在此处显然不合语境。

B项异想天开:

指想法很不切实际,非常奇怪。

它只能用来修饰人的想法,而不能用来形容自然界的神秘现象。

D项水落石出:

形容事情终于真相大白。

用在此处不合语境。

11.(2013·云南玉溪)下列各句中加点词语使用恰当的一项是(A)

A.孩子能干的事就让孩子自己干,家长不能什么事都越俎代庖。

B.马拉松比赛的起跑线上人头攒动,只听发令枪声一响,运动员们纷至沓来,向终点跑去。

C.张敏同学坐在凳子上纹丝不动,专心听讲,不时在课本上写写画画。

D.游客离开后,留下一地的包装袋、餐巾纸,不文明的行为令人叹为观止。

【点拨】B项“纷至沓来”指纷纷到来,连续不断地到来。

用于形容参加赛跑的运动员,与跑步的情景不符。

C项“纹丝不动”形容一点儿也不动,与句中的“不时写写画画”矛盾。

D项“叹为观止”指赞美看到的事物好到了极点,是一个褒义词,用在此处与语境不符。

12.(2013·云南八地联考)下列句子中,加点的成语使用不恰当的一项是(D)

A.中国作家莫言荣获2012年诺贝尔文学奖后,参观他旧居的人络绎不绝。

B.刘谦的魔术表演出神入化,令人拍手叫绝。

C.日本政府妄图通过购岛实现对钓鱼岛所谓的国有化,这其实是自欺欺人。

D.在这次演讲比赛中,他才思敏捷、夸夸其谈,赢得了评委和观众的交口称赞。

【点拨】“夸夸其谈”形容浮夸,不切实际地大发议论,是贬义词,与后面的“称赞”感情色彩不一致。

13.(2013·云南普洱)下列句子中加点成语使用不恰当的一项是(B)

A.“中国梦,我的梦”传递出了每一个中国人的心声,但梦的实现却不是一蹴而就的。

B.在几天的社会实践活动中,同学们既体验了合作之趣,又享受了天伦之乐。

C.遇到困难时,若能平心静气,把握住当下,逢山开路,遇水搭桥,事情往往会迎刃而解。

D.长期以素食为主的东方人,也就潜移默化地塑造出温和、文静的秉性,形成了强调整体与和谐的东方文化。

【点拨】“天伦之乐”指家庭亲人之间团聚的欢乐,只能用于亲人之间,不能用于同学、朋友之间。

14.(2013·云南西双版纳)下列句子中加点成语使用正确的一项是(A)

A.民族工艺品市场的根雕艺术品,千态万状,惟妙惟肖。

B.节节攀升的房价,让购房者叹为观止。

C.作为青少年的我们要有不迷信权威的意识,只要认为是正确的,我们就要敢于强词夺理。

D.只要掌握正确的学习方法,就能取得事倍功半的学习效果。

【点拨】A项“惟妙惟肖”形容描绘或仿造得和真的一模一样,非常逼真,用在此处甚为恰当;B项“叹为观止”是褒义词,用在此处不合句意;C项“强词夺理”指无理强辩,用在此处不合句意;D项“事倍功半”指工作费力大,收效小,与此句要表达的意思正好相反,故错。

考点专题练习

词语的理解与运用

(训练时间:

30分钟)

1.下列句子横线处依次填入的词语,最恰当的一项是(D)

(1)当你于深山美景时,轻舟已过十六弯。

(2)封建王朝和统治者多次在这里怎样镇压农民起义。

(3)人们不要忘记印度这片土地曾出4位诺贝尔奖获得者,不要忘记牛的精神与现代意识在这里的融合,博采众长,东西合璧,也许是我们探寻的当代“真经”。

(4)经典是我们共同的精神财富,诵读经典对提升修养、陶冶情操的作用是的。

A.沉湎策划孕育不容置疑

B.沉醉策动哺育不可怀疑

C.沉湎策动哺育不可怀疑

D.沉醉策划孕育不容置疑

【点拨】

(1)“沉湎”的意思是沉溺,指陷入不良境地不能自拔,含贬义,根据语境来看,此处不能用“沉湎”;

(2)“策动”的意思是策划鼓动,“策划”指筹划、谋划,结合语境来看,此处应选“策划”;(3)“孕育”指怀胎生育,“哺育”指喂养、培养,结合语境来看,此处应选“孕育”;(4)“不容置疑”指真实可信,不容许有什么怀疑,语气比“不可怀疑”更强烈,此处选“不容置疑”更合适。

2.依次填入下列横线处的词语,最恰当的一组是(B)

(1)好风景固然可以打动人心,但若得几个情投意合的人,相与其间,那才真是味儿。

(2)不法商人以次充好,用假货来利益,这是法律所不容许的。

(3)学术界对这件出土文物所属的年代,一直有。

(4)她不住自己脸上的困倦,一双聪颖的眼睛显得黯然无神。

A.徘徊谋取争议掩藏

B.徜徉牟取争议掩饰

C.徜徉牟取异议掩饰

D.徘徊谋取异议掩藏

【点拨】

(1)“徘徊”比喻犹豫不决,在一个地方来回走动;“徜徉”指安闲自在地步行。

结合语境来看,此处应选“徜徉”。

(2)“谋取”指取得,是个中性词;“牟取”指谋取非法利益,含贬义。

结合语境来看,此处应选“牟取”。

(3)“争议”指未达成一致结论;“异议”指持不同意见。

结合语境来看,此处应选“争议”。

(4)“掩饰”多用于人的思想、情感方面,具有伪装的意思;“掩藏”可针对人的情感也可针对物体。

此处用“掩饰”更合适。

3.依次填入下列横线处的词语,最恰当的一组是(C)

那一天清晨,我静静地于湖边,一种小草生命悄然拔节的声音,心头有如暖流涌过。

那些弱小但又顽强不屈的草儿,从执着追求到旺盛生长,昭示出一种原始的壮美。

那片小草,纷纷地了一面面青春的旗幡,沐浴着春风,欣欣然地欢舞,自由自在地歌唱。

于是,整个春天,这片青草地便成了我心灵的绿洲。

A.站立聆听扬起放飞

B.伫立倾听擎起放飞

C.伫立聆听擎起放牧

D.站立倾听扬起放牧

【点拨】“站立”和“伫立”,前者是一个短暂的、瞬间的动作,后者是一个长期的、持久的动作,结合语境来看,选“伫立”比较合适;“聆听”表示细心地听取,结合语境来看,此处应选“聆听”;“擎起”和“扬起”,前者指往上托起,后者则指往上升起,结合语境来看,此处应选“擎起”;“放飞”和“放牧”,前者侧重于“飞”,活动于天上,后者侧重于“牧”,活动在地上,由句中的“青草地”“绿洲”等词来看,此处选用“放牧”比较贴切。

4.依次填入下列横线处的关联词语,最恰当的一项是(B)

在建设工作中,犯一些错误,有一些缺点,是难免的,问题在于对待错误、缺点的态度。

虚心地承认错误、缺点,决心改正错误、缺点,从错误、缺点中学会新的知识、本领,能使认识不断深化,逐步掌握规律,取得胜利。

A.如果或者就并

B.只有并且才从而

C.只要又从而并且

D.如果又就也

5.依次填入下列各句横线处的词语,最恰当的一项是(B)

(1)苏州园林里的门和窗,图案设计和雕镂琢磨功夫都是工艺美术的上品。

大致说来,那些门和窗尽量工细而决不,即使简朴而别具匠心。

(2)大自然用“死”的物质了这样丰富多彩的生命,而人类却不能出一个哪怕是最简单的生物。

(3)最后,夏洛克刚巧陷入这个法网,根据事实的发展,已经足以证明他确有运用直接手段,危害被告生命的企图,法官判决他败诉。

A.庸俗制造/创造如果/就

B.庸俗创造/制造因为/所以

C.粗俗创造/制造如果/就

D.粗俗制造/创造因为/所以

【点拨】

(1)“粗俗”一般指言行,此句中应用“庸俗”;

(2)前者“生命”只能与“创造”搭配,后者“人类”宜与“制造”搭配;(3)已成事实,故只能用表示因果关系的关联词语。

6.下列句子中加点成语或俗语使用有误的一项是(B)

A.以前的科幻电影中的许多设想,当时看起来是不可思议的,现在却不断变为现实。

B.与他人交往时,要站在对方的立场上,身临其境地为对方着想,不能只顾自己。

C.常言道,独木不成林,一花难成春。

一个人再能干,离开了集体也做不成大事。

D.村民依靠当地的水库资源发展养殖业,走上致富路,真是“一方水土养一方人”。

【点拨】此处应用“设身处地”,对方的想法及好多事情,是无法“身临其境”的。

7.下列语句中加点的成语使用不正确的一项是(A)

A.面对美味大餐,我们却常有味同嚼蜡的感觉,是物质生活过于丰富让我们无法选择,还是我们的味觉