广东省湛江市遂溪县学年高考训练地理.docx

《广东省湛江市遂溪县学年高考训练地理.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《广东省湛江市遂溪县学年高考训练地理.docx(17页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

广东省湛江市遂溪县学年高考训练地理

广东省湛江市遂溪县2007—2008学年高考训练

地理试题

第Ⅰ卷 (选择题 共70分)

一、选择题(共70分)

(一)单项选择题本题共20小题,每小题2分,共40分。

在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

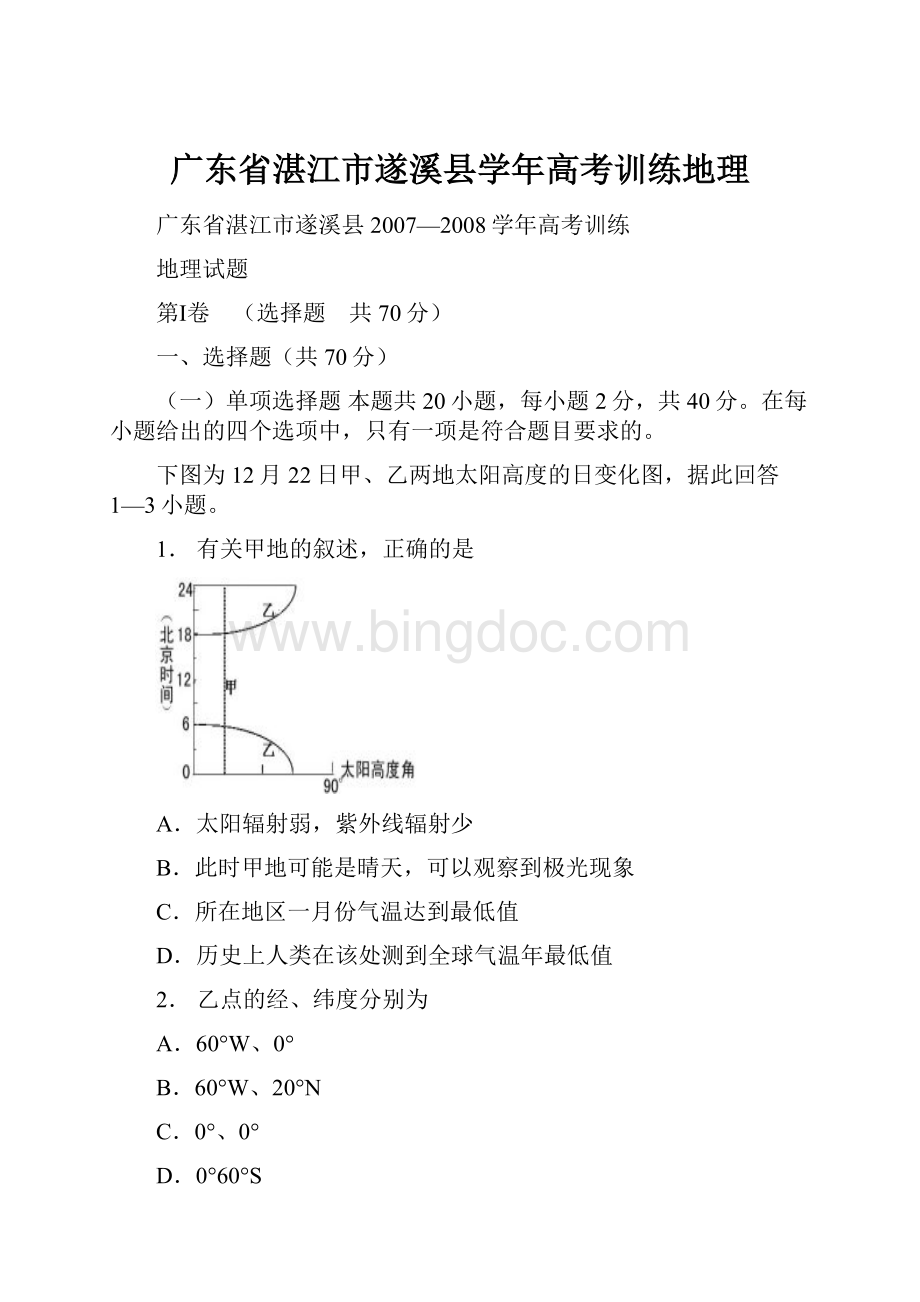

下图为12月22日甲、乙两地太阳高度的日变化图,据此回答1—3小题。

1.有关甲地的叙述,正确的是

A.太阳辐射弱,紫外线辐射少

B.此时甲地可能是晴天,可以观察到极光现象

C.所在地区一月份气温达到最低值

D.历史上人类在该处测到全球气温年最低值

2.乙点的经、纬度分别为

A.60°W、0°

B.60°W、20°N

C.0°、0°

D.0°60°S

3.当乙地太阳高度角最大时,地球上新旧两天的比例为

A.2∶1B.1∶2C.3∶4D.1∶5

读同纬度局部区域气候类型分布图,回答4-6小题。

4.图中各区域中具有相同气候类型的是()

A.F和KB.E和GC.D和FD.K和H

5.图中具有相同的地表植被类型相对应的气候类型是()

A.E和KB.H和GC.H和DD.F和J

6.图中I气候类型的成因是()

A.海陆热力差异B.洋流因素

C.深受季风的影响D.气压带和风带的交替控制

读下图(阴影部分表示水域),据此回答7-9题。

7.关于图中所在大陆的叙述,正确的是

A.大河多由东南流向西北B.大陆西南沿海渔业资源丰富

C.气候温热,气候类型单一D.近年来,最高山峰雪线下降

8.有专家指出,禽流感进入该大洲会给人类带来“极端的灾难”,主要是因为该大洲

A.经济发达,家禽饲养规模大 B.外来人口数量居各洲之首

C.经济贫困,医疗卫生条件差 D.国际贸易发达,会导致禽流感全球流行

9.若某生态学家在调查中发现图中M点及周边植被景观分布近似于图左侧上图部分所示(注:

大圆的直径约2~4千米),导致这一现象的原因是

A.过度放牧 B.地势影响

C.降尘量由M点向四周递增 D.地下水由M点向四周降低

下图中等值线所注明的数字为最大年降水量出现高度,单位千米。

﹢﹢点为地理坐标,----表示某高原地区,读图回答10-12题。

10.关于高原区周边的①、②、③三地,正确的说法是

A.最大年降水量①=②=③B.距④地相对高度①>②>③

C.气温的年较差③>②>①D.昼夜长短的变化①<③<②

11.②、④两处种植面积较广的物产有

A.甘蔗和水稻B.黄麻和茶叶C.棉花和小麦D.花生和油菜

12.⑤市是某国首都,影响其区位的主要因素及多地震的原因分别是

A.政治,亚欧板块与印度洋板块消亡边界B.交通,亚欧板块与印度洋板块生长边界

C.宗教,美洲板块与南极洲板块消亡边界D.地形,非洲板块与美洲板块生长边界

图4是“位于平原地区的某城市风向频率图”,图5是“该城市地价分布概念图”(地价等值线数值a、b、c、d、e依次递减),读图回答13~15题。

13.图5中地价等值线弯曲程度的大小主要受

A.与商品产地距离大小的影响

B.与市中心距离大小的影响

C.交通通达度高低的影响

D.环境质量优劣的影响

14.该城市计划新建一座大型钢铁厂,厂址的最佳位置在

A.①处B.②处C.③处D.④处

15.⑤处最有可能分布的城市功能区是

A.中心商务区B.行政办公区

C.旅游休憩区D.科教文化区

<2004-2010年全国红色旅游发展规划纲要>指出,发展红色旅游,既是一项经济工程,更是文化工程、政治工程,固家将重点培育形成12个红色旅游区。

回答16一17题:

16.图5是某一“重点红色旅游区”内的革命遗迹。

根据图片信息和所学知识判断,图中这一建筑所在的“重点红色旅游区”应该是:

A.沪浙红色旅游区B.湘赣闽红色旅游区

C.黔北黔西红色旅游区D.陕甘宁红色旅游区

17.下面表格材料反映了:

红色旅游区

旅游客源前五位的省区

西柏坡

北京、河北、山西、河南、山东

井冈山

江西、浙江、上海、福建、广东

A.旅游资源具有可创造性的特性B.地区接待能力影响客流量的多少

C、旅游地的最优吸引半径是有限的D.游览价值的高低影响客源地的形成

读下图,图中曲线为海洋年等降水量线,阴影为黑夜。

完成18--20题。

18.图示时刻北京时间为

A.0:

40B.11:

20C.11:

40D.19:

20

19从图示等值线分析,甲海域年降水量较少的主要原因可能是

①副热带高气压带控制②本格拉寒流的影响。

③秘鲁寒流的影响④厄尔尼诺现象的影响

A.①②B.②③c.①③D.③④

20.甲海域是世界著名的渔场之一,其形成原因主要是

A.陆地淡水注入带来丰富的营养盐类

B.表层海水远离海岸流动,冷海水上泛

C.秘鲁寒流与赤道逆流交汇

D.墨西哥湾暖流与拉布拉多寒流交汇

(二)双项选择题本大题共10小题,每小题3分,共30分。

在每小题给出的四个选项中,有两项是符合题目要求的。

每小题全选对者得3分,只选一项且选对者得1分,其余情况均不得分。

21.若图示地区位于某大陆西岸,则图中M地的气候类型可能是

A.热带雨林气候B.热带沙漠气候

C.地中海气候D.温带海洋性气候

图13是“我国某地区铁路干线分布图”,读图回答22~24题。

22.该地区铁路建设面临的主要问题有

A.生态环境脆弱

B.地质灾害频发

C.冻土发育广泛

D.地形崎岖不平

23.a铁路线建成通车后,为该地区开辟了一条新的旅游热线,沿途富有特色的旅游资源是

A.雄伟壮阔的高山峡谷

B.多姿多彩的民族风情

C.奇异秀丽的峰林溶洞

D.物种丰富的热带雨林

24.对该地区而言,铁路建设的重要经济意义是

A.密切与沿海地区的联系,有利于巩固民族团结

B.带动矿产资源的开发,促进钢铁、有色冶金、化工等原材料基地的建设

C.发挥区位优势,形成面向东南亚和南亚的对外开放格局

D.促进能源资源的开发,加快西气东输工程能源基地建设

图14为a、b、C三个区域的人口统计图,读图回答25~26题。

25.a、b区域的人口再生产类型分别属于:

A.现代型B、原始型

C、传统型D、过渡型

26.影响c区域人口自然增长率的主要因素有:

A、经济发展水平较高

B、人口受教育水平较低

C、医疗卫生水平较低

D、众的生育意愿较低

图15是“我某省城市分布图”,读图回答27-29题。

27.该省北部地区城市化水平比南部低,其主要原因是

A.山区地形复杂,交通不便

B.矿产资源短缺,能源匮乏

C.生态脆弱,环境承载力低

D.少数民族聚居,开发较晚

28.该省经济发达地区产业结构的主要特征是

A.以旅游业为主B.以轻工业为主C.以出口加工工业为主D.以金融、贸易为主

29.该省城市化进程中吸引的大量外来劳动力,主要来自于

A.四川、江西B.安徽、山东C.广西、湖南D.贵州、浙江

30.下表是对来杭州市旅游的国内客源情况调查统计,对此表分析正确的是

客源地

上海

江苏

浙江

其他省区

占游客总数的比重

40%

37%

10%

13%

A.客源地的经济发展水平影响人们的出游动机与出游条件

B.对某旅游资源来讲,其市场距离是有限的

C.杭州市旅游市场范围明显小

D.杭州旅游资源浏览价值低,对其他省区游客吸引力小

第Ⅱ卷(非选择题,共80分)

31.读东亚部分地区图,回答下列问题。

(14分)

(1)A、B两国首都气候特征的不同点是。

(4分)

(2)C半岛地形多山,整个地势特点是

,判断依据是

。

(4分)

(3)冬季A地酸性气体排放量远高于B地,而B地的酸雨危害却比A地严重,试分析原因。

(3分)

(4)日韩之间“独岛”(日称竹岛)之争日趋激烈,“竹岛/独岛”是一座位于日本海中央的火山岛。

请用“D”在图上标出该海域位置。

(1分)

(5)日本位于20°25ˊN,136°04ˊE的“冲之鸟岛”,经过长期的风吹日晒,在涨潮时已被海水淹没,目前,日本斥巨资加固该岛。

你认为日本这样做的主要目的是什么?

(2分)

32.读下列材料及相关图片,回答问题。

(11分)

材料:

几乎自452年建城起,意大利某城市便一直以每百年超过一厘米速度下沉。

意大利所处板块目前正滑落到欧洲板块下面,引起亚得里亚海的海平面上升。

如今,该城市就如同一只任人宰割的羔羊,面临日益上升的海平面束手无策。

相关图示:

(1)根据材料分析,某城市指的是,意大利所处板块是板块。

(2分)

(2)意大利的著名钢铁企业塔兰托建立在图中字母处。

(1分)

(3)下图是塔兰托港口附近等高线和等深线图。

港口应该建在处,并分析判断理由。

(4分)

(4)从塔兰托经苏伊士运河开往科伦坡的船只吃水深度将发生什么变化?

原因是什么?

(4分)

33.读“北美洲平均年温差图”,回答下列问题。

(13分)

(1)北美洲平均年温差最大值达以上,出现在(选择填空)。

(2分)

A.格陵兰岛北部B.阿拉斯加半岛C.加拿大北部D.美国五大湖附近

(2)北美洲平均年温差的等温差线最突出的特点是在大陆中部向凸出,说明大陆中部的年温差比同纬度的其他地区。

分析其原因。

(4分)

(3)请描述北美洲西部等温差线的分布特点,并说明其主要影响因素。

(4分)

(4)图中①海区是世界著名的渔场,解释其形成原因。

(3分)

34.下图是地处热带太平洋中的一个岛屿。

现有一支科学考查队,欲对该岛进行开发。

该岛盛行较强的东南风,有山和流速较大的河流及森林、温泉。

结合材料,读图回答。

(7分)

(1)图中③处气温为25℃,那么山顶有可能是℃以下。

(1分)

(2)拟在该岛平原地区建一个小型农场,则适宜种植的经济作物有哪些?

(2分)

(3)假如随着岛屿的开发,本区域将形成一

个小城镇,你认为在图中①②③④数码代表

的地点,最有可能形成的是哪点?

并说明理

由。

(2分)

(4)从图中①地的环境特征人手,分析说明

此地最有利于哪一海洋资源的开发。

(2分)

35.读“世界上两个国家的示意图”,完成下列要求。

(15分)

(1)甲、乙两幅图比较,比例尺较大的是图,说出你的判断依据。

(2分)

(2)图中A、B、C、D四个城市分别是。

6月22日这一天,这四个城市正午太阳高度的大小关系可以表示为。

(5分)

(3)列举出甲图中的E河流突出的地理特征。

(2分)

(4)乙图中的F河流是,写出该河流域内主要的农作物。

(写出两种即可)(3分)

(5)说出甲、乙两国地理位置的相同点和不同点。

(3分)

36.(10分)【选修3 旅游地理】 阅读下列材料,回答问题。

材料一 九寨沟是我国著名风景旅游胜地,是中国唯一拥有“世界自然遗产”和“世界生物圈保护区”两项国际桂冠的旅游胜地。

九寨沟“水光浮翠,倒影林岚”,翠海、叠瀑、彩林、银峰以及特异的藏族风情,相互交融形成一个令人神往的“神话世界”、“人间仙境”。

九寨沟1984年正式对外开放为生态旅游区,旅游者蜂拥而至,2000年以来,每年游客量都超过100万人次。

“黄金周”里游客塞满九寨沟,车队排成了长龙;沟内平地起新楼,客栈、宾馆林立,城市化的设施遍布九寨沟;旅游业的兴旺使大量的饭店、商场、宾馆、旅行社等涌进沟内,污水垃圾遍地,九寨沟管理局的监测结果表明九寨沟的水体已经有富营养化的趋势,湖泊有沼泽化倾向。

材料二 世界银行环境部和生态旅游学会给生态旅游下的定义是“有目的地前往自然地区去了解环境的文化和自然历史,它不会破坏自然,而且它会使当地社区从保护自然资源中得到经济收益。

”

(1)九寨沟地处________气候区,其发展旅游的条件是具有丰富的________景观和独特的________风情及他们的传统文化。

(3分)

(2)旅游旺季时,九寨沟景区人满为患,大大超过了其环境承载量。

你认为如何解决这一问题?

(3分)

(3)从旅游规划、环境容量及游客承载量方面两方面分析九寨沟怎样开展生态旅游?

(4分)

37.(10分)【选修 环境保护】 阅读下列材料,回答问题。

材料一 新华社消息,我国平均每年有20个天然湖泊消亡,统计表明,20世纪50年代湖北省共有湖泊1052个,有“千湖之省”的美誉,而今只剩下83个。

昔时“八百里洞庭湖”水面缩小四成,由我国第一大淡水湖退居第二。

西部一批烟波浩淼的大湖相继消亡,湖水逐渐向盐湖、干盐湖方向发展,除闻名中外的罗布泊外,东西居延河、艾丁湖已是一片荒漠。

有关专家说,湖泊环境的日益恶化,已造成水灾频发,成为经济可持续发展的制约性因素。

材料二 百年来洞庭湖淤积情况(表格)

年份 1825年 1949年 1985年

面积(Km2) 6000 4350 2690

容量(亿m2) 400 293 174

(1)结合材料二,分析洞庭湖迅速退缩的主要人为原因。

(4分)

(3)我国西部地区盐湖、干盐湖逐年增多,主要原因是什么?

(3分)

(4)湖泊退缩、消亡对环境的影响重大,试根据所学对此作出简要阐述。

(3分)

答案

一、选择题(70分)

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

答案

D

A

D

A

C

D

B

C

A

C

题号

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

答案

A

A

C

C

D

C

C

D

C

B

题号

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

答案

BC

BD

BC

BC

BD

AD

AD

BC

AC

AB

二、非选择题(共80分)

31.

(1)A国首都为温带季风气候、B国首都为亚热带季风气候;A国首都为大陆性季风气候、B国首都为海洋性季风气候。

(2)由东北向西南倾斜(或东高西低);河流多自东向西注入海洋。

(3)冬季A地降水少,酸雨危害较轻;西北风把A地大量酸性气体输往B地;B地气候海洋性显著,冬季降水较多,酸雨危害较重。

(4)略。

(5)占有小岛及其专属经济区的海洋权益。

32.

(1)威尼斯亚欧

(2)B) (3)乙陆地上等高线比较稀疏,说明地形比较平坦,有良好的筑港条件;海洋等深线比较密集,说明港口有良好的水域条件(航行与停泊条件)。

(4)经过红海时,吃水变浅,驶出曼德海峡到阿拉伯海后吃水再次变深。

因为红海是世界盐度最高的海域,船只吃水浅。

33.

(1)50℃C

(2)南(或低纬)大北美洲中部大平原贯通南北,冬季极地冷气流可直达南部,夏季墨西哥湾暖湿气流也可自由北上,气温年较差比同纬度大(3)北美洲西部等温差线比较密集,且与海岸平行呈南北延伸主要影响因素是地形、洋流(4)纽芬兰(拉布拉多)寒流与(墨西哥湾)暖流交汇,饵料丰富;大陆架广阔,阳光集中,光合作用强;陆上河流汇入带来营养盐类。

34.

(1)22.6

(2)甘蔗、菠萝、剑麻、天然橡胶、椰子、油棕、热带花卉等(能答出4种就可得全分)(3)④理由:

地形平坦开阔;临河水源充足;位于河口及港湾,交通便利。

(4)分析:

①地地势比较平坦,地处东南风的背风坡,降水少,晴天多,太阳辐射强烈,有利于海洋化学资源——海盐的开发。

35.

(1)乙甲、乙两幅图的图幅大小相似,但乙图经纬线之间的间距比甲图小,实地距离短,所以比例尺大圣保罗、里约热内卢、孟买、加尔各答

加尔各答>孟买>里约热内卢>圣保罗或圣保罗<里约热内卢<孟买<加尔各答

(3)是世界上流量最丰富;流域面积最广的河流;流域内有世界上面积最大的热带雨林分布区等(合理即可分)(4)恒河(1分)水稻、黄麻、小麦等

(5)地理位置相同点:

领土多位于热带地区(低纬地区);都是临海的国家等

不同点:

甲国家位于西半球,乙国家位于东半球;甲国家领土主要位于南半球,乙国家位于北半球;南回归线穿过甲国领土,北回归线穿过乙国家领土等(合理即可)

36.

(1)亚热带季风气候 自然 藏族

(2)对游客进行限量,可以通过调节门票价格限制游客数量,即旺季提高门票价格,淡季降低门票价格。

(3)搞好核心区、实验区、缓冲区功能区的规划,把旅游活动的线路、范围限定在核心区以外的地域;实行“限量旅游”,限制每天进沟的人数;“沟内游,沟外住”,在景区内大规模拆除经营性房屋。

37.

(1)上游地区森林的滥砍滥伐和毁林开荒,使水土流失加重,含沙量增大;大规模的围潮造田导致湖泊面积缩小。

(2)全球变暖,蒸发加剧;人口增加生产、生活引水增多;荒漠化程度加剧,涵养水源减少,下渗量增大。

(3)消弱了径流的调蓄功能,加大了旱涝灾害的发生频率;对气候的调节能力下降;农业生态遭破坏。