第三章答案.docx

《第三章答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第三章答案.docx(25页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

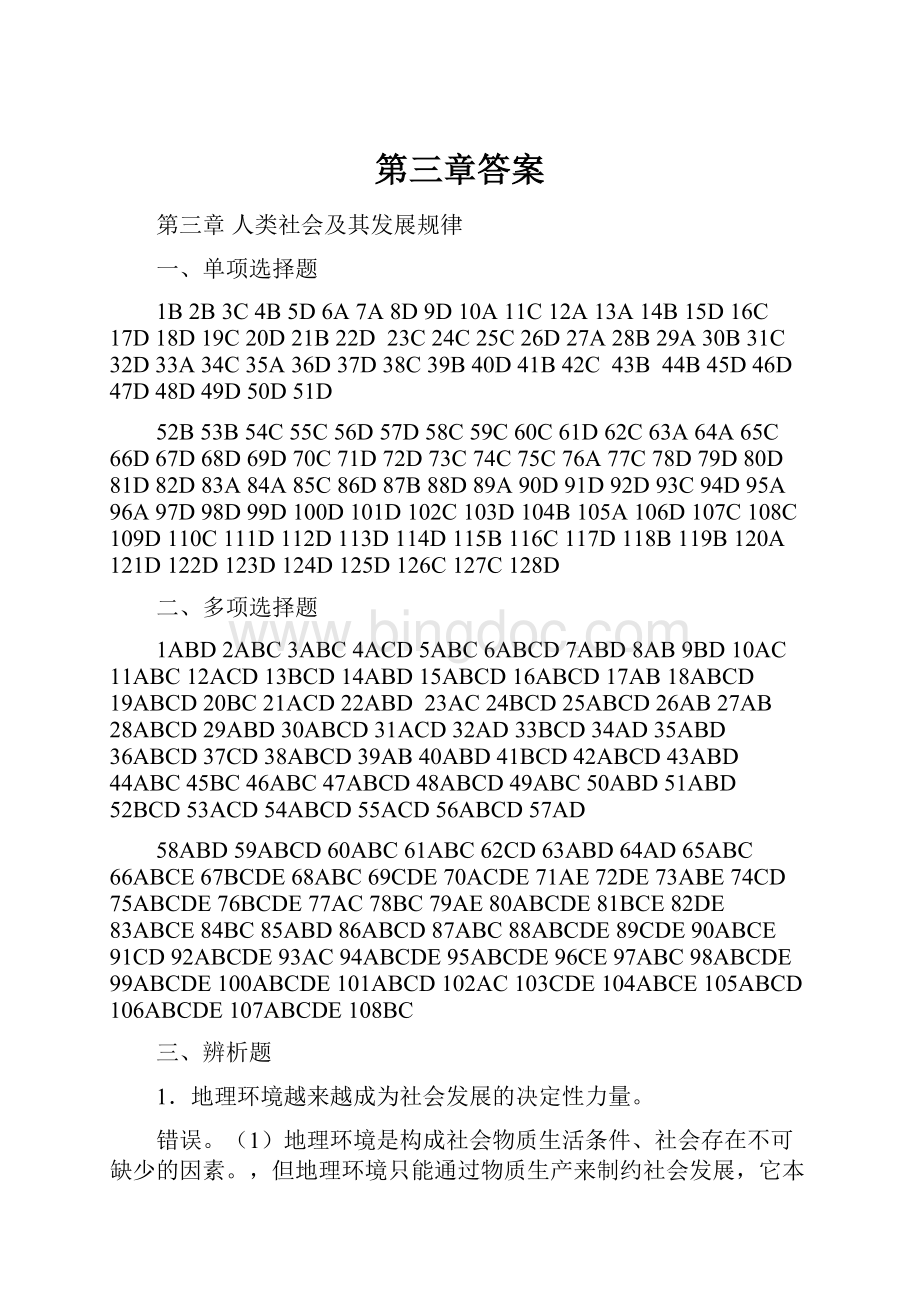

第三章答案

第三章人类社会及其发展规律

一、单项选择题

1B2B3C4B5D6A7A8D9D10A11C12A13A14B15D16C17D18D19C20D21B22D23C24C25C26D27A28B29A30B31C32D33A34C35A36D37D38C39B40D41B42C43B44B45D46D47D48D49D50D51D

52B53B54C55C56D57D58C59C60C61D62C63A64A65C66D67D68D69D70C71D72D73C74C75C76A77C78D79D80D81D82D83A84A85C86D87B88D89A90D91D92D93C94D95A96A97D98D99D100D101D102C103D104B105A106D107C108C109D110C111D112D113D114D115B116C117D118B119B120A121D122D123D124D125D126C127C128D

二、多项选择题

1ABD2ABC3ABC4ACD5ABC6ABCD7ABD8AB9BD10AC11ABC12ACD13BCD14ABD15ABCD16ABCD17AB18ABCD19ABCD20BC21ACD22ABD23AC24BCD25ABCD26AB27AB28ABCD29ABD30ABCD31ACD32AD33BCD34AD35ABD36ABCD37CD38ABCD39AB40ABD41BCD42ABCD43ABD44ABC45BC46ABC47ABCD48ABCD49ABC50ABD51ABD52BCD53ACD54ABCD55ACD56ABCD57AD

58ABD59ABCD60ABC61ABC62CD63ABD64AD65ABC66ABCE67BCDE68ABC69CDE70ACDE71AE72DE73ABE74CD75ABCDE76BCDE77AC78BC79AE80ABCDE81BCE82DE83ABCE84BC85ABD86ABCD87ABC88ABCDE89CDE90ABCE91CD92ABCDE93AC94ABCDE95ABCDE96CE97ABC98ABCDE99ABCDE100ABCDE101ABCD102AC103CDE104ABCE105ABCD106ABCDE107ABCDE108BC

三、辨析题

1.地理环境越来越成为社会发展的决定性力量。

错误。

(1)地理环境是构成社会物质生活条件、社会存在不可缺少的因素。

,但地理环境只能通过物质生产来制约社会发展,它本身并不能直接决定社会的发展。

(2)社会发展的决定力量是生产方式,地理环境对社会发展起影响作用,即只能加速或延缓社会发展的进程。

(3)重视地理环境对社会发展的影响是正确的,但把地理环境当作社会发展的决定力量则是不正确的。

2.科学技术是直接的现实的生产力。

错误。

(1)科学技术是知识形态的生产力,它不能直接实现对自然的改造,是潜在的生产力。

(2)科学技术只有和生产相结合,渗透到生产力的三个实体性要素中,引起劳动者、劳动资料和劳动对象的重大变化,转化为物质的力量,才能成为直接的现实的生产力。

(3)现代社会中,科学技术越来越成为第一生产力,日益成为推动国民经济增长的首要因素。

3.唯心史观的主要缺陷就在于不懂得意识的能动作用。

错误。

(1)唯心史观的主要缺陷表现在两个方面:

一是把思想动机之类的社会意识当作社会历史的最终决定力量,仅仅看到历史活动的思想动机,而未能揭示思想动机背后的动因,即物质生产及其规律;二是以往的历史理论恰恰未能说明人民群众的活动及其创造历史的作用。

(2)唯心史观不懂得社会存在决定社会意识,主张社会意识决定社会存在,不是不承认意识的能动作用,而是夸大了意识的能动作用。

4.生产力与生产关系之间存在着自始至终的矛盾运动。

正确。

生产力于生产关系的辩证统一构成了生产方式。

生产力是生产方式的内容方面,是活泼易变的,生产关系是生产方式的形式方面,是相对稳定的,因而生产关系与生产力之间始终存在从基本适合到基本不适合再到新的基本适合的矛盾运动。

5.人民群众即劳动群众。

错误。

(1)人民群众是一个历史范畴,在阶级社会中,通常会包括若干不同的阶级。

(2)无论是劳动阶级,还是非劳动阶级,只要是顺应历史发展潮流,推动历史前进的阶级,都属于人民群众。

6.国家本质上是社会公共事务管理机构。

错误。

(1)国家本质上是一个阶级概念,是阶级统治和压迫的暴力机关。

(2)国家具有管理的社会公共事务的职能,但国家的职能是体现国家阶级本质的。

7.经济基础即社会中各种生产关系的总和。

错误。

(1)同一社会中往往存在着多种生产关系,其在社会生活中的地位作用是不同的。

(2)经济基础是指同一社会中占统治地位的生产关系各方面的总和。

(

8.政体决定国体。

错误。

国体与政体的关系是内容与形式的关系。

国体是国家的阶级内容,政体是国家的组织形式,国体决定、选择政体,政体为国体服务,使国体得以实现。

9.“全球问题”只能通过发展科学技术来解决。

错误。

(1)“全球问题”不仅是一个自然问题、一个科学技术的问题,而且是一个社会问题,是一个涉及社会制度、社会管理组织、各种社会认识和整体社会实践的复杂问题。

(2)应变革和完善社会制度或社会体制,创造合理利用科学技术的社会环境,加强国际间的合作与对话。

(3)无论是生态、资源问题,还是核战争问题,都需要依赖国内的社会环境和国际环境的共同作用才能得到合理解决。

10.在社会发展过程中,人民群众是历史的“剧中人”,英雄人物是历史的“剧作者”。

错误。

(1)人民群众作为创造历史的决定力量,既是历史的“剧中人”,又是历史的“剧作者”。

(2)这种说法是把人民群众和英雄人物对立起来,违背了人民群众是历史的创造者这一历史唯物主义的基本原理。

(3)唯物史观并不否认英雄人物在历史创造中的重要作用。

但是,英雄人物都是在群众的实践中造就并涌现出来的,他们的历史作用必须和群众的实践紧密结合,同人民群众一起,既是历史的“剧中人”,又是历史的“剧作者”。

脱离了人民群众,英雄人物将一事无成。

11.英雄人物与人民群众共同创造历史

错误。

历史唯物主义认为,历史是由人民群众创造的。

因为人民群众是社会生产、社会实践的主体,是社会物质财富和精神财富的创造者,是社会变革的决定性力量。

在这个前提下,历史唯物主义并不否认个人在历史上的作用。

杰出历史人物对历史发展起着促进作用,但不能改变历史发展的方向。

其实,人民群众是历史的创造者已内含着杰出人物的作用,杰出人物只有体现了人民群众的愿望要求,才能对历史起巨大的推动作用。

12.在人们创造历史的活动中,谋事在人,成事在天。

错误。

该题认为在历史活动中“谋事在人”,即承认人的能动作用,这是有积极意义的。

但是认为“成事在天”,即事情的成败完全由客观必然性或某种超自然力量所决定,有宿命论和唯心史观的色彩。

历史是人们自己创造的,而人们自己创造历史的活动受到客观条件规律的制约。

人们应当充分发挥自己的主观能动性,认识和利用客观条件和客观规律,来实现自己的目的,获得成功。

13.国家是管理社会公共事务的机关。

错误。

国家是阶级矛盾不可调和的产物,从表面上看,国家是管理社会公共事务的机关,而实质上是经济上占统治地位的阶级进行阶级统治的暴力工具。

该命题抹杀了国家的本质特征,因而是错误的。

14.时势造英雄。

正确。

这是唯物主义历史观。

任何英雄人物都不是天生的,而是一定社会历史条件造就的。

英雄人物是适应历史的发展,人民群众斗争的需要并在群众斗争中产生和成长的,英雄人物的出现是历史发展的必然。

15.社会进步是不可抗拒的历史潮流,因此,社会发展是直线上升的。

错误。

社会进步的总趋势是前进的,上升的。

但是,社会进步的具体道路都不是直线上升,而是曲折前进的,有时甚至会出现暂时的倒退。

在历史运动的长河中,绝对直线式的前进是不存在的。

这个命题的错误在于把社会进步的总趋势同社会进步的具体道路等同起来,因而是不正确的。

16.由于历史唯物主义强调生产方式在人类历史变迁和社会发展中的最终决定作用,因此,它是一种经济决定论

答:

错误。

唯物史观既反对历史唯心论,又反对经济决定论,它对人类历史起点。

基础和动因的解释,即是唯物的又是辩证的。

经季度额定论是一种机械军定论,认为经济因素是决定人类历史进程的唯一因素,全部历史不过是经济自发发挥作用的经济史,因而陷入宿命论的泥坑。

历史唯物主义认为,人类历史是经济,政治,文化活动相互交织,相互作用的一部整体性实践史,生产法实施全部历史发展的物质基础决定力量,制约着整个社会活动,政治生活和精神生活的过程,但是人们的政治,文化等实践活动所造成的经济结构,政治结构和文化结构,都是下一代人实践活动所赖以进行的具有客观性质的既得前提。

在特定的历史条件下,人们的经济,政治,科学技术等实践或思想文化活动,都有可能成为历史变迁和社会发展的先导力量。

17.天不生仲尼,万古长如夜。

答:

错误。

历史是人民群众创造的。

杰出人物对历史会产生深刻影响,但他们的影响和作用不能违背社会发展客观规律和广大人民群众的意愿,不能决定和改变历史发展的总进程和总方向。

历史上即使没有孔子,历史照样向前发展。

18.“革命是历史的火车头”

答:

正确。

在阶级社会中,社会基本矛盾常通过革命即阶级斗争的方式表现出来。

阶级斗争对社会发展的推动作用突出地表现在以新的社会形态取代旧的社会形态,或迫使统治阶级调整统治政策,从而促进生产力的发展和社会的进步。

革命是历史的火车头,这句话充分显示了革命即阶级斗争对社会历史的推动作用。

19.社会意识形式就是该社会的思想上层建筑

答:

错误。

社会意识形式是以相对稳定性是自觉反映社会存在,具有系统化,抽象化特点的思想体系。

各种思想体系根据其对经济基础关系的布头可以分为两类:

1属于意识形态范围,从不同侧面,以不同方式反映特定的经济基础为之服务,在阶级社会里有一定的阶级性。

2属非意识形态范围,不是特定的经济基础反映,自身又没有阶级性。

只有建立在经济基础之上并为之服务,且又在该社会中占统治地位的意识形态才属于思想的上层建筑,而该社会内未被消灭的旧残余意识形态,与反映该社会内孕育的新生产关系萌芽的意识形态,均不属于思想上层建筑。

20.唯心史观主要缺陷在于不懂得意识的能动性

答:

错误。

唯心史观主张社会意识决定社会存在,不是不承认意识的能动性,而是夸大了意识的能动作用。

其主要缺陷是指看到人类历史活动的思想动机,而未能揭示思想动机背后的物质原因,只看到少数人活动的历史作用,未能说明人民群众的活动,不懂得不承认人民群众是创造历史的决定性力量。

21.一切历史都是思想史

答:

错误。

虽然历史是人有意识有目的的活动,思想因素在历史发展过程中起着重要作用。

人类历史包含思想史,研究思想史对于深入认识人类历史及其发展有重要意义。

但思想本身是人们在实践活动中产生的,是对社会存在的反映。

社会历史首先是物质资料生产发展的历史,使人民群众实践活动的历史,在阶级社会中是阶级斗争的历史。

把一切历史归结为思想史的观点,本质上是唯心史观,在逻辑上也是错误的。

22.人类社会的全部历史,都是阶级斗争的历史。

错误。

人类的社会生活不全部是阶级斗争,人类的历史也不能用阶级斗争史来概括。

我国实行改革开放以来,屏弃了以阶级斗争为纲的主导思想,人民生活有了极大的改善,社会矛盾虽然很多,有些也很尖锐,但是总的来说,社会是进步了。

23.科学技术革命是推动经济和社会发展的强大杠杠。

正确。

纵观人类文明的发展史,每一次重大的科学技术革命,都会引起生产方式、生活方式、思维方式的深刻变革和社会的巨大进步。

现代科技革命对社会发展的推动作用主要表现在:

首先,对生产方式的产生了深刻影响影响。

其次,对生活方式产生了巨大的影响。

再次,促进了思维方式的变革。

引起思维变化的最切近的基础是实践,包括科学实践。

24.社会意识都属于思想上层建筑。

错误。

并非社会意识都是思想上层建筑。

思想上层建筑是为统治阶级服务的,具有鲜明的阶级性。

它包含了哲学、艺术、宗教、道德、政治、法律思想。

而社会意识中的非意识形态的部分如自然科学等不会因人的利益、观念不同而不同,不属于思想上层建筑。

25.上层建筑对经济基础的反作用,可能是积极的、进步的,也可能是消极的、衰退的。

正确。

上层建筑对经济基础的反作用有“促进”和“阻碍”两种。

一种是当上层建筑维护的经济基础是进步的时候,促进经济基础的完善,推动社会的前进;二是,当上层建筑维护的经济基础已经落后腐朽,需要变革的时候,上层建筑不让经济基础发生变革,阻碍社会的进步。

26.经济基础是社会发展的最终决定力量。

错误。

生产力才是社会发展的决定力量。

因为生产力决定生产关系,经济基础决定上层建筑,生产力是矛盾的主要方面,从而生产力是社会发展的最终决定力量。

27.阶级斗争是社会发展的直接动力。

错误。

阶级斗争是阶级社会发展的直接动力。

一方面表现在它是推动社会形态根本质变的直接动力,另一方面是推动同一社会发展的重要动力。

28.社会意识一定依赖于社会存在。

正确。

社会意识的内容来源于社会存在;社会意识随着社会存在的发展变化而变化。

29.意识形态是上层建筑的核心。

错误。

上层建筑包括政治法律制度和设施(即政治上层建筑)和社会意识形态(即思想上层建筑)。

在社会的上层建筑中,国家政权处于核心地位。

政权掌握在哪个阶级手里,维护哪个阶级的利益,是区分不同上层建筑性质的根本标志。

30.任何个人在历史发展过程中都是起作用的。

正确。

历史唯物主义认为人民群众创造历史,同时也承认个人在历史上的作用。

社会历史是由人的活动构成的,社会中的每一个人都参加了一定的历史活动,对历史的发展都有不同的影响,因为历史的发展是由具有不同思想、目的、动机的人的“合力”构成的。

个人对历史发展所起作用的性质和大小不同。

但是,对历史起决定作用的是人民群众,而不是个人。

31.劳动范畴是历史唯物主义理论体系的逻辑起点。

正确。

劳动把人知自然联系起来,形成了生产力系统,同时又把人和人联系起来,形成了生产关系,在生产关系的基础上又形成以其他各种社会关系系统,派生出社会的上层建筑系统。

全部丰富多彩的人类历史,都不过是劳动过程的展开和深化。

32.“人们自己创造自己的历史”,这一论断中所说的“人们”指的是推动历史前进的人。

正确。

这里的“人们”指的是人民群众。

人民群众是一个历史的范畴,在不同的国家,不同的历史时期,有不同的内容。

但在任何时期人民群众都是推动历史前进的人们,其中从事物质资料生产劳动群众始终是人民群众的主体部分。

33.现代科学技术的迅速发展和广泛应用,带来了经济增长,却使全球面临资源枯竭、环境污染和生态失衡等一系列危机。

错误。

这种观点指出了科学技术发展在推动经济增长的过程中伴随着一系列的负面作用,给人类敲响了警钟。

产生上述问题的根本原因,不是科学技术的发展本身,而是由社会政治经济制度、社会经济结构和人们的经济发展观念等因素导致的对科学技术使用不当,以及科学技术本身发展不充分。

要从根本上解决上述问题,必须进行社会政治经济制度和经济结构的变革或改革,确立可持续发展战略,进一步发展和推广科学技术。

34.社会发展是社会基本矛盾运动的结果,可历史事件又是人们意志的“合力”造成的,两者之间是不矛盾的。

正确。

人类社会的发展是生产力与生产关系、经济基础与上层建筑之间这一社会基本矛盾运动推动的结果;社会是由人组成的。

历史中的每个人,都会或多或少的对历史发展产生影响作用。

社会发展又是一个合目的性与合规律性相统一的过程。

社会历史就是在许多单个意志的相互冲突中产生出来的。

每一个人积极的或消极的历史活动都会成为历史事件具体内涵的组成部分,成为整个人类意志中的合力因素和影响历史前进的力量。

一切重大的历史事件,都是人们的意志在遵循客观规律的前提下“合力”作用的结果。

它与社会基本矛盾推动人类社会发展的理论并行不悖,两者之间并没有矛盾。

35.社会存在决定社会意识,但是同一时代条件下人们的思想、观念却丰富多彩、差异很大甚至相互对立的。

正确。

社会存在决定社会意识,但社会意识又具有相对独立性和与社会存在具有不平衡性。

在同样的社会存在条件下,不同社会主体可能会产生不同的反映处于同一时代条件下人们的思想、观念会丰富多彩,出现很大差异甚至产生对立。

36.如果意识或精神没有独立性,精神文明便无法传承。

正确。

社会意识依赖于社会存在,但它又对社会存在表现出一定的独立性即相对独立性。

社会意识的历史继承性。

作为社会存在的反映,社会意识有其客观基础和现实根源,同时又和以往社会意识的成果有着历史继承关系。

因此,任何一种社会意识及其形式的构建,不仅主要地从现实的社会存在中汲取养份,反映社会存在发展的客观要求,概括当今社会实践的新鲜经验,提炼现实生活提供的思想资料,而且还要在内容和形式上批判继承过去的历史遗产。

今日的社会意识又成为后人利用的思想资料。

社会意识的历史继承性使人类的精神文明日积月累,世代相传,不断丰富和发展。

37.人类社会的历史就是客观规律与主体自觉活动的统一过程。

正确。

历史唯物主义认为,社会的发展和自然界一样是有客观规律的,社会规律是不以人的意志为转移的。

与此同时,也承认人的自觉活动对社会发展的影响作用。

人的自觉活动包括认识和利用社会规律,人的自觉活动可以加速或延缓社会发展的进程。

社会规律的客观性和人的自觉活动是统一的。

首先,通过人的自觉活动可以认识和运用客观规律,把人的自觉活动建立在坚实可靠的基础上。

其次,自由是对必然的认识和对客观世界的改造,只有认识必然规律并能在实践中运用它改造世界,人的思想和行动才有自由。

对社会规律认识越深刻,自由就越大。

另外,在这一问题上我们必须批判“唯意志论”和“宿命论”两种错误的观点。

“唯意志论”否认社会发展的客观规律性,认为个人的意志可以决定历史的发展。

“宿命论”则认为社会历史的发展是由纯粹的必然性决定的,人们在社会规律面前是无能为力的,从而把社会规律神秘化。

四、问答题

1、什么是生产力?

它有哪些基本要素?

答:

生产力是人类在生产实践中形成的改造和影响自然以及使其适合社会需要的物质力量。

它的基本要素有:

劳动资料、劳动对象、劳动者,还包括科学技术。

2、英雄创造历史的唯心史论的根源。

答:

在马克思主义产生以前,英雄创造历史的唯心史观长期存在并占统治地位,其根源在于:

(1)阶级根源。

在剥削阶级占统治地位的社会,剥削者总是垄断脑力劳动的特权,被剥削阶级被迫从事物质生产劳动。

所以,剥削阶级必然夸大脑力劳动的作用,夸大个别人物的聪明才智的作用,贬低从事物质生产活动的劳动群众的作用。

(2)社会根源。

在马克思主义产生以前,生产力水平低,生产规模狭小,因而限制了人们眼界,使人们看不到物质生产及从事物质生产的劳动群众在历史发展中的决定作用。

(3)认识论根源。

如果人们对社会历史的认识只停留在人们的思想动机上,特别是只着眼于少数英雄人物的思想动机上,就会片面夸大他们的思想动机在历史发展中的作用,得出英雄创造历史的结论。

3、经济基础和上层建筑的辩证关系。

答:

经济基础和上层建筑的辩证关系表现在:

首先,经济基础决定上层建筑:

(1)经济基础决定上层建筑的产生和上层建筑的性质。

经济基础是上层建筑的物质根源,上层建筑是适应经济基础的需要而产生的。

有什么样的经济基础,就会有什么样的上层建筑。

(2)经济基础的变化,决定上层建筑的变化。

其次,上层建筑对经济基础有巨大的反作用。

上层建筑对经济基础的反作用,集中表现为它是为经济基础服务的。

当一定社会的经济基础是先进的经济基础的时候,这一社会的上层建筑就帮助它形成、巩固和发展,从而促进生产力的发展,推动社会的进步;当这一社会的经济基础变为腐朽落后的经济基础的时候,这一社会的上层建筑就极力维护这种经济基础,妄图使其免于灭亡,这时它就阻碍生产力的发展、阻碍社会的进步。

4、什么是生产关系必须适合生产力性质的规律?

这一规律有什么现实指导意义?

答:

生产关系必须适合生产力状况的规律包含三项内容:

首先,生产力决定一定的生产关系能否产生及其发展变化的方向;其次,生产关系对生产力的发展具有巨大的反作用;最后,生产关系和生产力之间形成由基本适合到基本不适合、再到新的基础上的新的基本适合的矛盾运动。

这一规律的现实指导意义在于:

这一规律是在任何社会都起作用的最基本、最普遍的规律;是无产阶级政党制定正确的路线、方针、政策的理论依据;特别是对我国正在进行的改革开放和社会主义现代化建设,具有重大的指导意义。

我国社会主义初级阶段实行以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度,就是以这一规律为理论依据的。

5、中国共产党的群众观点和群众路线的内容及其理论基础。

答

(1)群众观点是无产阶级政党的根本观点。

主要包括以下内容:

人民群众自己解放自己(人民群众是历史创造者)的观点;干部的权力是人民赋予的观点;全心全意为人民服务的观点;虚心向人民群众学习的观点;对党负责和对人民群众负责相一致的观点;党要依靠群众又要教育和引导群众前进的观点。

(2)群众路线是无产阶级政党的根本路线,是群众观点在实际工作中的贯彻和运用。

群众路线就是"一切为了群众,一切依靠群众,从群众中来,到群众中去"。

(3)群众观点和群众路线的理论基础是:

其一,人民群众是历史的创造者这一历史唯物主义基本原理。

其二,马克思主义认识论。

群众路线的工作方法与马克思主义认识论是完全一致的。

6、简述在个人和人民群众的历史作用问题上两种根本对立的观点。

答:

在个人和人民群众的历史作用问题上的两种根本对立的观点表现在:

历史唯物主义从社会存在决定社会意识和物质资料的生产方式是人类社会存在和发展的基础的基本原理出发,认为人类历史首先是生产发展的历史,是物质生产的承担者劳动群众的历史,于是得出了人民群众是历史的创造者的科学结论;历史唯心主义从社会意识决定社会存在的前提出发,片面夸大极少数英雄人物及其思想、意志在社会发展中的作用,认为历史是由英雄豪杰、帝王将相、立法者、思想家创造的,否认广大人民群众是推动历史发展的决定力量。

7、为什么说人民群众在创造历史过程中起着决定作用?

答:

(1)人民群众是社会物质财富的创造者

(2)人民群众是社会精神财富的创造者

(3)人民群众是社会变革的决定力量

8、简述国体和政体的关系。

答:

(1)国体问题,说的是社会各阶级在国家政权中的地位和作用。

政体问题,说的是国家政权的组织形式和管理形式。

(2)国体和政体是既有区别又有联系。

首先,国体和政体是不同的。

国体指国家的阶级本质和阶级内容,政体指国家政权的组织形式。

其次,国体和政体又是密切联系着。

国体决定政体,政体必须与国体相适应,即必须根据国家的阶级内容采取适当的政权组织形式。

9、什么是生产关系?

狭义的生产关系包括哪些方面?

生产关系是人们在物质生产过程中形成的不以人的意志为转移的经济关系。

狭义的生产关系是指人们在直接生产过程中结成的相互关系,包括生产资料所有制关系、生产中人和人的关系和产品分配关系。

10、社会意识的相对独立性表现在哪些方面?

答:

首先,社会意识与社会存在发展的不平衡性。

其次,社会意识内部各种形式之间的相互影响及各自的历史继承性。

最后,社会意识对社会存在的能动的反作用。

11、我国是