河流动力学实验报告模版doc.docx

《河流动力学实验报告模版doc.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《河流动力学实验报告模版doc.docx(21页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

河流动力学实验报告模版doc

河流动力学实验

(一)

武汉大学水利水电学院

二〇一二年十月

实验一泥沙颗粒分析试验

一、实验目的及项目

1、掌握实验室中运用筛分法及移液管体分析河床质、悬移质沙样的方法。

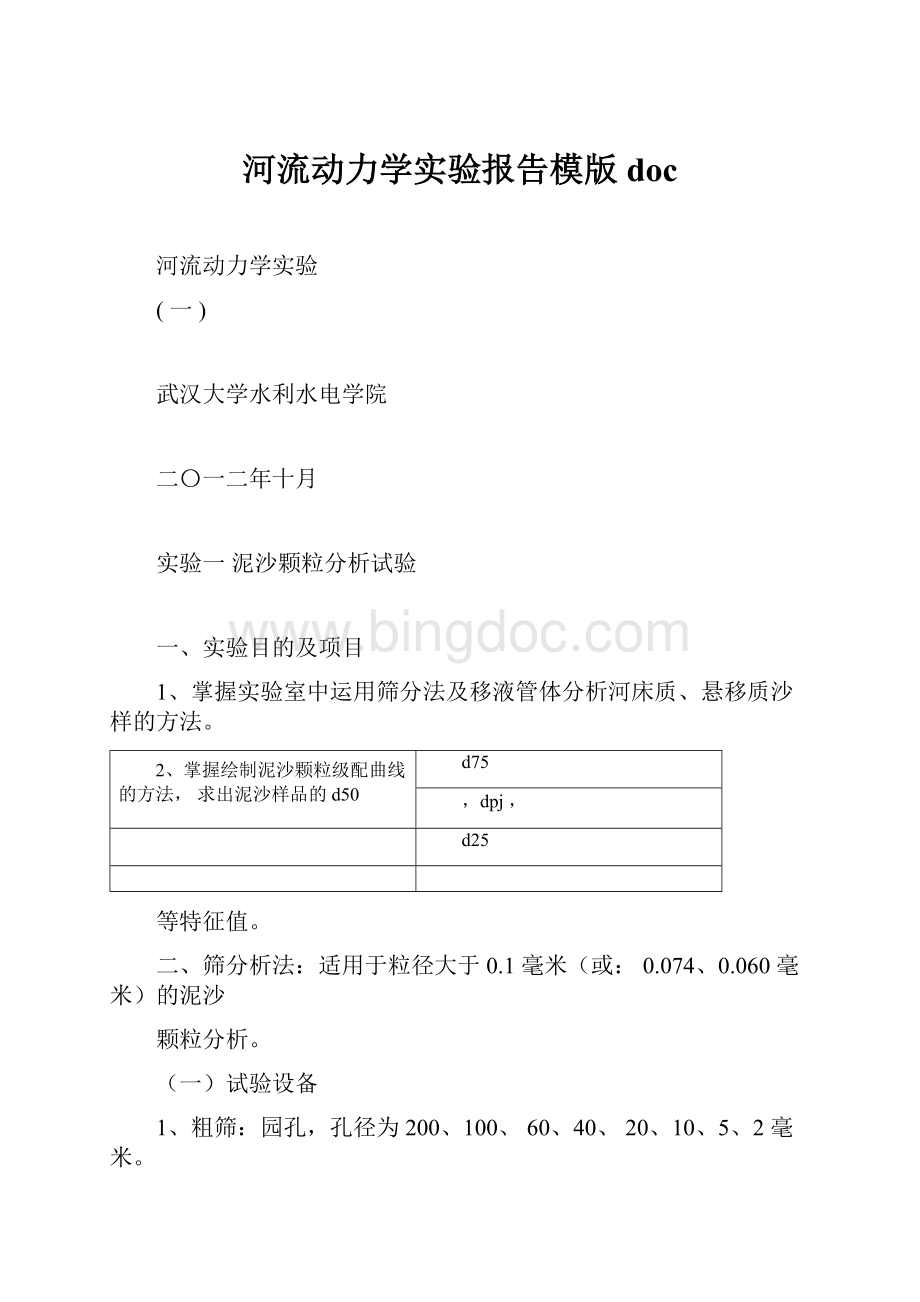

2、掌握绘制泥沙颗粒级配曲线的方法,求出泥沙样品的d50

d75

,dpj,

d25

等特征值。

二、筛分析法:

适用于粒径大于0.1毫米(或:

0.074、0.060毫米)的泥沙

颗粒分析。

(一)试验设备

1、粗筛:

园孔,孔径为200、100、60、40、20、10、5、2毫米。

2、细筛:

方孔,孔径为5.0、2.0、1.0、0.5、0.25、0.1、(或0.074、0.06)

毫米。

3、洗筛:

孔径为0.1毫米。

4、其他:

振筛机、烘箱、天平、毛刷、盛沙杯等。

(二)操作步骤

1、检查沙样:

用玻璃棒在沙样中搅拌,如玻璃棒没有粘附沙粒。

则可以为

已风干,否则应作风干处理,如沙样过多,则用四分法取出代表性沙样分析。

2、将分取沙样,(大约100-300克左右)放在天平上称出总重量,准确至

0.01克。

3、根据沙样的最大粒径,准备好粗、细筛数只,并按孔径由大到小依次排

列备用。

4、将沙样倾入粗筛之最上一层,加盖后,放在振筛机上振筛15分钟。

5、从最上一层开始,顺序将各级筛取下,在纸上用手扣打摇晃,直至无沙

漏下为止,漏下之沙放在下一级筛内,卡在孔径中之沙。

应计入本层筛之内。

6、将留在各级筛上之沙,扫入编号杯内,分别称重。

7、测记最大粒径:

在最上一层筛内,找出最大一颗粒沙子,量其粒径为沙

样最大粒径。

(三)实验记录

武汉大学水利水电学院

质筛分析记录计算表

表一

断面号:

取样时间

分析日期

沙样种类:

总沙量

Ws=

(克)

粒径

d

杯

号

杯重

(克)

杯+沙

(克)

沙重

(克)

沙重

小于某粒径

沙重百分数

(mm)

A(克)

P(%)

底盘

分析:

核算:

三、移液管法

(一)试验设备

1、移液管分析仪一套,本仪器只适用于粒径小于0.1mm及浓度为0.3~2%

的泥沙颗粒分析。

2、盛沙杯:

容量为100ml的玻璃杯7个。

3、沉降筒:

容量为600ml的玻璃量筒一个。

4、温度计:

量度50℃,最小刻度0.1℃一支。

5、电动天平:

感量万分之一克。

6、悬移质水样:

(通过0.1mm洗筛冲洗)。

7、搅拌器:

轮径5cm,孔径为3mm。

8、其他:

烘箱、干燥器、氨水、秒表等。

(二)操作步骤

1、在沉降筒内加入反凝剂(如浓度为25%的氨水2cm3),或其他反凝剂后,

再注入分析用水使液面恰到600ml刻度处。

2、准备好分析所用移液管,秒表、分析记录表等,用温度计测读悬液温度,

由沉降操作时间表上查出沉降时间填入表内,为此确定各粒径的取样时间。

3、用搅拌器将量筒内整个悬液上下搅拌约1分钟。

往复各30次,使悬液均

匀分布(注意搅拌时勿使悬液溅出筒外)。

4、取出搅拌器,即将吸管垂直自量筒中央插入至20cm深处,立即吸取水

样至吸管中容积恰好为20ml时为止,取出移液管将水样注入盛沙杯中,将杯号

记入总浓度栏内。

5、再将搅拌器同上(3)步骤进行。

当取出搅拌器离开水面时,即开动秒表

记时,在粒径为0.1mm,0.05mm0.005mm沉降时间到达时,即按预先选定

的沉距深度吸出水样,分别注入玻璃杯内,记下杯号,每次水样吸收均自新的水

面算起。

6、取样结束,检查一次杯号是否记错,即将玻璃杯放入烘箱烘干称重。

(三)实验记录

表2移液管法颗粒分析记录计算表

水温℃

沉

降

粒径

吸收

杯沙重

杯重

小于某粒

d

杯

沙重

时

间

深度

(克)

(克)

径沙重百

(分、秒)

(mm)

号

(克)

(cm)

分数(%)

总浓度

20

0.10

20

0.0520

0.02520

0.01015

0.00715

0.00510

四、试验成果计算

(一)颗粒级配计算

A筛分析法计算

第一种情况,含沙粒径小于0.1毫米的颗粒占总沙重不足10%时,按下列有

关公式计算:

(1)粗筛分析后,2毫米筛下沙样没有分沙情况者:

(2)粗筛分析后,2毫米筛下沙样有分沙情况者:

小于2毫米各粒径级的计算公式为:

大于2毫米各粒径级的计算公式为:

以上三式中:

P——小于某粒径沙重百分数(%);

A——小于某粒径沙重(克);

A——大于2毫米,小于某粒径沙重(克);

WS——2毫米筛下的沙重(克);

WS2——2毫米筛下的沙重(克);

WS2——参加细筛分析的总沙重(克),由于分沙,WS2的一部分。

WS2

C

C——百分数校正系数。

WS

(二)第二种情况:

含沙粒径小于0.1毫米的颗粒,占总沙重超过10%时,

按下式计算:

式中

A——大于洗筛孔径小于某粒径沙重(克);

Ws2——洗筛下的沙重(克);

Ws——总沙重(克)。

B移液管法计算:

移液管分析成果计算公式为:

上两式中

P——小于某粒径沙重百分数(%);

A——小于某粒径沙重(克)

Ws——沙样总重(克),包括筛分析部分的沙重;

WA——某粒径相应时间吸取的泥沙重(克);

VA——吸取的水样容积(厘米3);

V——所有量筒容积通常为600厘米3。

(二)泥沙颗粒级配曲线的绘制

根据以上计算表的成果,以小于某粒径沙重百分数为纵坐标,以粒径大小为

横坐标,在半对数纸上点绘该沙样的级配曲线。

d75

(三)根据级配曲线可求出

d5e、dpj及

d25

。

实验二起动流速及沙波运动实验

一、实验目的及项目

1、掌握实验室中观测泥沙起动流速的方法,测量泥沙个别起动时的流速。

2、观察泥沙个别起动、大量起动至沙波形成和运动的整个物理过程。

二、实验设备

1、活动玻璃水槽一座,长10米,宽0.5米,其附属设备有60厘米矩形堰,

固定测针1-4个,活动测针桁及测针、尾门、平水栅等。

、实验沙rS

2.65吨/米3,d50

=

(

)毫米。

2

3、数字流速仪及旋桨等。

三、实验步骤

1、在水槽中部平整地铺设实验沙约厚5-7厘米作为实验观测段,在其上、

下段铺设一定长度的卵石,使其与实验段的沙层齐平。

3、逐渐而缓慢地打开进水闸门,同时逐渐而缓慢地打开尾门。

调节到实验

段的水流达到均匀流为止。

为固定测针观测上、下水位,判断均匀流。

4、观察泥沙起动。

通过进水闸和尾门的缓慢开启,使泥沙既达到个别起动

状态,又保持实验段为均匀流。

5、读出流量堰测针读数。

由测针零点换算成堰顶水头,在矩形堰的水头流

量关系曲线,查出相应流量。

用活动测针观测测量段的水深h。

用流量仪按三点

法测垂线平均流速。

6、缓慢调节进水闸,加大流量同时调节尾门。

观察泥沙由个别起动至大量

起动以及沙波的形成和运动的整个物理过程。

四、实验记录

泥沙个别起动时的观测记录

五、实验成果

U

1、计算断面平均流速

Upj

Bh厘米/秒

2、用沙莫夫公式计算起动流速Uc

4.6d1/3h1/6

3、验证沙莫夫起动流速公式的系数

K。

流量、水深观察记录

60厘米矩形堰测针读数

表3起动流速试验记录计算表

流速仪观察

0.2h

0.6h

0.8h

Zcm

时间(秒)

堰顶水头t=Z+测针零点(cm)转速(n)

相应流量Q(公升/秒)n(转/秒)

水深h(厘米)流速u(厘米/秒)

思考题

1、影响泥沙起动的主要因素有哪些?

2、实验求得的系数与沙莫夫公式中的系数有何差异?

为什么?

3、通过实验,你认为起动流速公式中的系数受哪些因素影响?

实验三悬移质含沙量沿垂线分布实验

一、实验目的及项目

1、进一步加深对悬移质含沙量分布的一般规律(上稀下浓)的认识。

2、掌握实验室中观测悬移质含沙量沿垂线分布的方法。

二、实验设备

1、活动玻璃水槽一座长30米,宽0.5米,其附属设备有:

电磁流量计、固

定测针、活动测针、尾门、平水栅等。

2、虹吸管取样器、比重瓶、天平、温度计。

、悬移质沙样rs

2.65吨/米3,d50

=(

)。

3

三、实验步骤

1、打开金属闸门使浑水充分搅拌、水槽进口处含沙量分布均匀。

2、通过进水闸门和尾门的缓慢开启、关闭、调节,使实验段保持均匀流状

态,通过固定测针测量水深判断均匀流。

3、当满足均匀流后,在电磁流量计上读数,查曲线得出相应流量,由活动

测针测得水深h,通过虹吸管取样器取出0,0.2h,0.4h,0.6h,0.8h,h六点的

浑水,分别注入比重瓶。

4、在尾门处取样注入比重瓶。

5、测量槽内水温。

6、通过置换称重的方法,算出相应沙量

四、实验记录

电磁流量计读数。

相应流量(公升/秒)。

表4水位计记录表

测针1#2#3#4#5#6#7#

零点读数Z0

测次1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Z=10次平均

水深H=Z+Z0

五、实验成果

1、计算出实验水槽的含沙量沿垂线分布。

2、用

Rouse公式计算含沙量沿垂线分布

[取

a=4毫米(虹吸管半径)

Sa为河

底含沙量,并与实验结果相比较。

表

5

含沙量沿垂线分布记录及计算表

比重

水深

W1

W2

相对

测针读数

水温

含沙量

(瓶

(厘

浑水+瓶

浑水+瓶

(克)

K比重瓶

水深

(厘米)

℃

(公斤/米3)

号)

米)

(克)

(克)

3、计算垂线平均含沙量,并与尾门取样的含沙量相比较。

六、思考题

1、通过实验,你对泥沙在水流中悬浮的物理实质有何认识?

含沙量沿垂线

分布为什么会上稀下浓?

2、实验成果与Rouse公式计算结果有何差异?

为什么?

河流动力学实验

(二)

武汉大学水利水电学院

二〇一二年十月

实验一弯道环流实验

一、目的:

通过观察弯道上的水流情况,增加对弯道环流的感性认识。

二、试验设备

宽1.2m深0.6m,槽中心线曲率半径3.6m,中心角180°的矩形弯道水槽,系线的铜片280片,沥青球10~20个,纸屑或木屑,铅丝系线的横木架一个。

系线的细钢筋两根,活动测针架及测针各一件。

三、试验内容

试验时水深控制为160mm左右,其观察项目是:

1.底部流向

1)在弯道上下游的直线段各选一横断面和弯道内的70°、90°、110°横

断面的底部各放一排系线的铜片,以观察各断面底部流向的变化,并进行比较。

2)沿弯道纵向中心底部放一排系线的铜片以观察底部流向的沿程变化。

3)放水后临时由凸岸底部沿水流方向依次衔接放一排系线的铜片,使其处

于同一流线上,以观察底部流向的变化。

4)由上游投放沥青球,以观察底部运行轨迹。

2.表面流向

1)在弯道的横断面上,用铅丝系线恰好与水面接触。

以观察各断面表面流

向的变化。

2)把纸屑由弯道进口前撒放水中,观察表面流向的沿程变化。

3.流向沿水深的变化

在细钢筋上系5线,垂直插入水中观察不同水深处的流向变化。

4.用活动测针测度凹岸和凸岸的水位,算出横比降。

四、要求:

1.写出实验报告。

2.对所观察到的弯道水沙运动现象进行描述。

3.作弯道环流运功示意图。

实验二丁坝实验

一、目的:

观察正挑丁坝、上挑丁坝和下挑丁坝附近水流流态及河床冲淤状况,掌握淹

没与非淹没丁坝的水流特性,增加对丁坝的感性认识。

二、试验设备

活动玻璃水槽一座,长10米,宽0.5米,深0.5米,系线的铜片10片,纸

屑或木屑,铅丝系线的横木架一个,系线的细钢筋两根。

三、试验步骤

1、在水槽中部平整地铺设实验沙约厚7-10厘米作为实验观测段,在其上、

下段铺设一定长度的卵石,使其与实验段的沙层齐平。

2、在水槽试验观测段中部放置预制的丁坝,在丁坝上下游及丁坝正前方横

断面的底部各放一排系线的铜片。

3、逐渐而缓慢地打开进水闸门,同时逐渐而缓慢地打开尾门,调节到实验

段的水流观测淹没和非淹没丁坝附近底部水流流态及河床冲淤状况。

4、在丁坝上下游及丁坝正前方横断面上,用铅丝系线恰好与水面接触。

以

观察各断面表面流向的变化。

同时把纸屑由水槽进口前撒放水中,观察表面流向的沿程变化。

5、在细钢筋上系5线,垂直插入丁坝附近水中观察不同水深处的流向变化,

区分不同丁坝螺旋流。

6、根据不同的试验方案,重复试验2-3次。

7、关闭水泵,试验仪器归位,清理试验场地。

四、要求:

1.

写出实验报告。

2.

对所观察到的丁坝水流流态及河床冲淤状况进行描述。

3.

绘制丁坝表层水流和底层水流流向示意图。

坎后产生水平轴回

坎后的旋流沿坎身

旋流,方向沿坎身

指向河心,坎后冲

指向河岸,引起近

岸淤积

河中淤。