中国石油大学北京本科生实验报告感应测井复合线圈设计实验 1.docx

《中国石油大学北京本科生实验报告感应测井复合线圈设计实验 1.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中国石油大学北京本科生实验报告感应测井复合线圈设计实验 1.docx(14页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

中国石油大学北京本科生实验报告感应测井复合线圈设计实验1

中国石油大学(北京)本科生实验报告

实验四感应测井复合线圈设计实验

1、实验目的

1、了解双线圈系和复合线圈系的Doll几何因子的理论推导过程。

2、了解复合线圈系的设计方法。

二、实验原理

1、Doll几何因子理论概述

假设单元环的电磁场之间不发生相互作用。

假设电磁波瞬间便可通过地层。

(1)线圈系周围的介质是由无数个单元环组成。

(2)发射线圈引起的涡流分别在单元环中存在。

(3)每个单元环都单独存在,且在接收线圈中产生有用信号de(感应电动势)。

(4)接收线圈中有用信号Vr(感应电动势)是所有单元环的有用信号de之和:

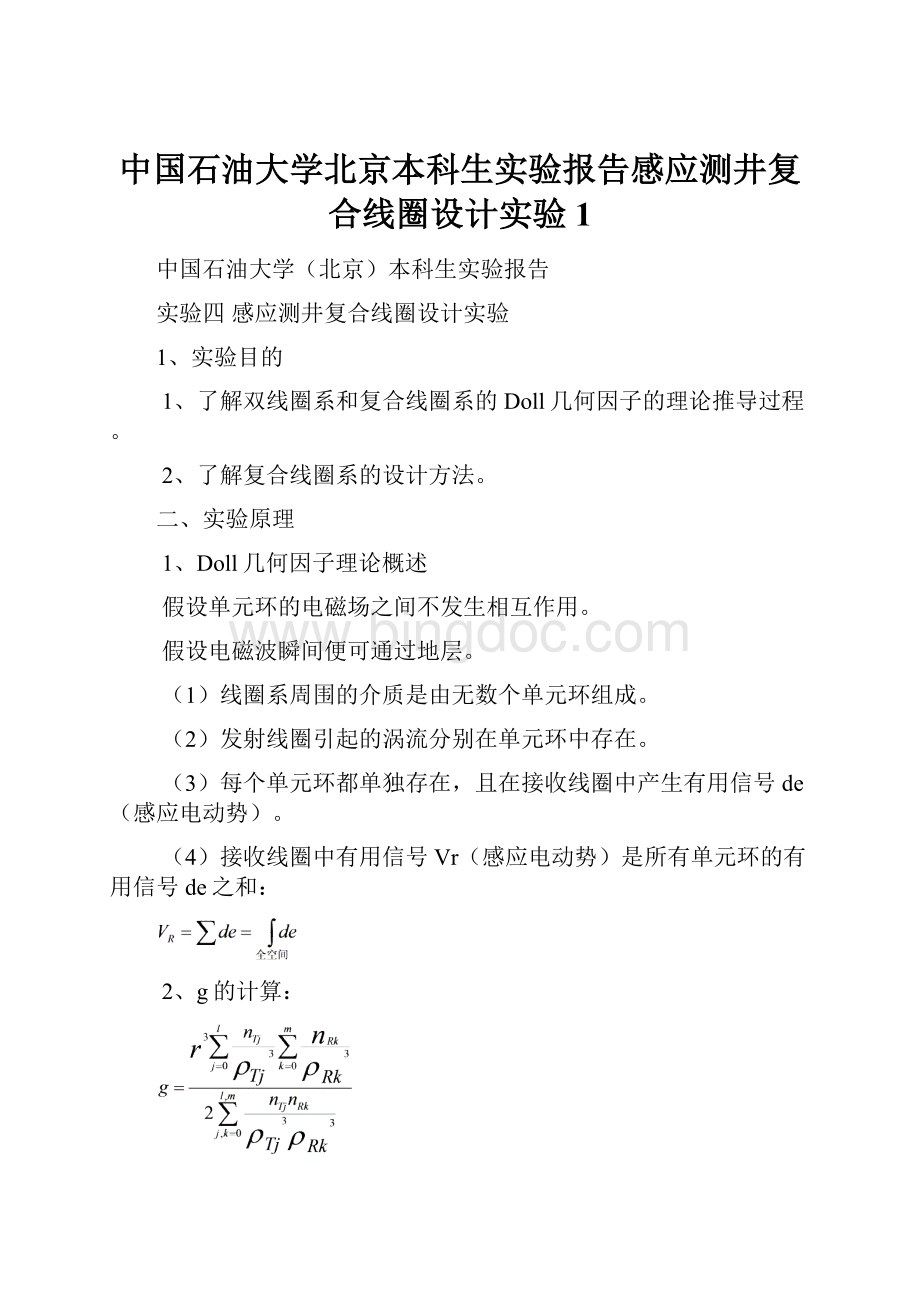

2、g的计算:

3、横向微分几何因子的计算:

4、横向积分几何因子的计算:

5、纵向微分几何因子的计算:

6、纵向积分几何因子的计算:

三、实验内容:

(一)、0.8米双线圈系的DOLL几何因子图形绘制

1、双线圈DOLL几何因子g

源程序:

functiong=doll(r,z)

L=0.8;

r=0:

0.05:

3;

z=-1:

0.05:

1;

[R,Z]=meshgrid(r,z);

g=0.5*L*R.^3./((R.^2+(0.5*L+Z).^2).^1.5.*(R.^2+(0.5*L-Z).^2).^1.5);

mesh(R,Z,g);

xlabel('r');

ylabel('z');

zlabel('g')

title('0.8m双线圈系doll几何因子');

2、双线圈系微分几何因子gr

源程序:

functiongr=hxwfjhyz02(r,L)

r=0:

0.05:

5;

L=0.8

yeta=r/L;

k=1./sqrt(4*yeta.^2+1);

forp=1:

length(k)

FKk=@(thita)1./sqrt(1-k(p)^2*sin(thita).^2);

Kk=quadl(FKk,0,pi/2);

FEk=@(thita)sqrt(1-k(p)^2*sin(thita).^2);

Ek=quadl(FEk,0,pi/2);

gr(p)=2*yeta(p)*k(p)*((1-k(p)^2)*Kk+(2*k(p)^2-1)*Ek)/L;

end

plot(r,gr);

title('双线圈系横向微分几何因子');

3、双线圈系横向积分几何因子Gr

源程序:

functionGr=hxjfjhyz(r,l)

r=0:

0.1:

5;

l=0.8;

yeta=r/l;

k=1./sqrt(4*yeta.^2+1);

forp=1:

length(k)

fkk=@(thita)1./sqrt(1-k(p)^2*sin(thita).^2);

kk=quadl(fkk,0,pi/2);

fek=@(thita)sqrt(1-k(p)^2*sin(thita).^2);

ek=quadl(fek,0,pi/2);

Gr(p)=1-0.5*(1+k(p)^2)*ek/k(p)+0.5*(1-k(p)^2)*kk/k(p);

end

plot(r,Gr);

xlabel('r');

ylabel('Gr');

title('双线圈系横向积分几何因子Gr')

4、双线圈系纵向微分几何因子gz

源程序:

functiongz=zxwfjhyz(z,L)

L=0.8;

z=-1.5:

0.01:

1.5;

forp=1:

length(z);

ifabs(z(p))<=0.5*L

gz(p)=1./(2*L);

elseabs(z(p))<-0.5*L;

gz(p)=L./(8*z(p).^2);

end

end

plot(z,gz);

xlabel('z');

ylabel('gz');

title('双线圈系纵向微分几何因子');

5、双线圈系纵向积分几何因子Gz

源程序:

functionGz=zxjfjhyz(z,L)

L=0.8;

z=0:

0.01:

3;

forp=1:

length(z);

ifabs(z(p))<=0.5*L

Gz(p)=z(p)/L;

elseabs(z(p))<-0.5*L

Gz(p)=1-L/(4*z(p));

end

end

plot(z,Gz);

xlabel('z');

ylabel('Gz');

title('双线圈系纵向积分几何因子');

(二)、标准六线圈系DOLL几何因子图形绘制

标准六线圈系

1、六线圈系横向微分几何因子gr

源程序:

functiongr=sixhxwf(~,~)

L=[0.8,0.6,0.6;0.6,0.4,0.8;0.6,0.8,2];

n=[100,-25,-7];

r=0:

0.01:

3;

m=0;

p=0;

forj=1:

3

fork=1:

3

Q=n(j)*n(k).*hxwfjhyz(r,L(j,k))/L(j,k);

P=n(j)*n(k)/L(j,k);

m=m+Q;

p=p+P;

end

end

grr=m./p;

plot(r,gr);

xlabel('r');

ylabel('gr');

title('六线圈系横向微分几何因子');

2、六线圈系横向积分几何因子Gr

源程序:

functionGr=sixhxjf(r,L,n)

n=[100,-25,-7];

L=[0.8,0.6,0.6;0.6,0.4,0.8;0.6,0.8,2];

r=0:

0.01:

3;

forj=1:

3

fork=1:

3

Q=Q+n(j)*n(k).*hxjfjhyz(r,L(j,k))/L(j,k);

P=P+n(j)*n(k)/L(j,k);

end

end

Gr=Q/P;

plot(r,Gr);

xlabel('r');

ylabel('Gr');

title('六线圈系横向积分几何因子');

3、六线圈系纵向微分几何因子gz

源程序:

functiongz=sixzxwf(~,~);

z=-3:

0.05:

3;

n=[100,-25,-7];

L=[0.8,0.6,0.6;0.6,0.4,0.8;0.6,0.8,2];

z1=[0,0.1,0.7;-

m=0;

p=0;

ifabs(z)<=2.5

deta=100;

else

deta=500;

end

forj=1:

3

fork=1:

3

Q=n(j)*n(k).*zxwfjhyz(z-z1(j,k),L(j,k))/L(j,k);

P=n(j)*n(k)/L(j,k);

m=m+Q;

p=p+P;

end

end

gz=m./p;

plot(z,gz);

六线圈系纵向微分几何因子

4、六线圈系纵向积分几何因子Gz

源程序:

functiongzz=sixzj(z,L)

z=-3:

0.05:

3;

n=[100,-25,-7];

L=[0.8,0.6,0.6;0.6,0.4,0.8;0.6,0.8,2];

z1=[0,0.1,0.7;-0.1,0,0.6;-0.7,-0.6,0];

m=0;

p=0;

forj=1:

3

fork=1:

3

Q=n(j)*n(k)*Hzz(z,z1(j,k),L(j,k))/L(j,k);

P=n(j)*n(k)/L(j,k);

m=m+Q;

p=p+P;

end

end

gzz=m./p;

plot(z,gzz);

axis([0,3,0,1])

六线圈系纵向积分几何因子

(三)、(过补偿)改变匝数六线圈系的Doll几何因子图形绘制。

n

(1),n

(2),n(3)为补偿线圈对,主线圈对,聚焦线圈对的匝数

n=[-100,100,-7]

(四)、(过聚焦)改变匝数六线圈系的Doll几何因子图形绘制。

n

(1),n

(2),n(3)为补偿线圈对,主线圈对,聚焦线圈对的匝数n=[-25,100,-100]

四、实验分析

1、双线圈系DOLL几何因子g随r和z的变化图形类似于半个火山,在火山口附近是g的最大值的轨迹;

2、由实验结果分析对比双线圈系和六线圈系横向几何因子,可看出复合线圈系能够提高径向探测深度,并降低井眼影响;

3、复合线圈戏中设置补偿线圈对可以减少井眼影响,增加探测深度,但是当线圈匝数过大,会造成径向探测深度降低,出现“过补偿”;

4、复合线圈系中设置聚焦线圈对可以提高分层能力,减小围岩的影响,同样,当线圈匝数过大时,线圈系会出现“过聚焦”现象;

5、改变线圈距的大小,发现增大线圈距在提高径向分辨率的同时降低了纵向分层能力

6、综合以上各种因素,复合线圈系的设计可归结为:

(1).确定主线圈距

a.考虑分辨率,一般主线圈距小于1.5m

b.要求井眼影响小,使Gm≈0.

如标准井径r=0.25m,则r=0.25m在gr曲线上的位置不应超过gr最大值的2/3。

匝数:

决定信号的大小,常在100匝以上。

可选:

L=0.833-1m,一般常用1m为基础设计。

(2).设置补偿线圈,在主线圈内侧,绕向于主线圈相反,匝数明显少于主线圈.

(3).设置聚焦线圈,在主线圈外侧,绕向与主线圈相反,匝数少于主线圈。

(4).线圈系结构对称(视电导率曲线对称)

(5).有用信号损失不要过大(线圈匝数)

(6).复合线圈系互感系数最小:

即使总的互感系数趋于零:

7、总结出感应测井仪的探测特性

(1)双线圈系的探测特性:

探测深度浅,分辨率低。

(2)复合线圈系的探测特性:

a.主线圈距L=0.8m,记录点在L中点.

b.井径小于0.3m,Gr≈0;无井眼的影响.

c.当Gr=0.5时,r=1.3m,即探测半径约为1.3m.

d.当目的层厚度为1.5m时,Gz≈0.8,且Gz出现一段平直线,说明地层厚度为1.5m时,围岩影响占20%。