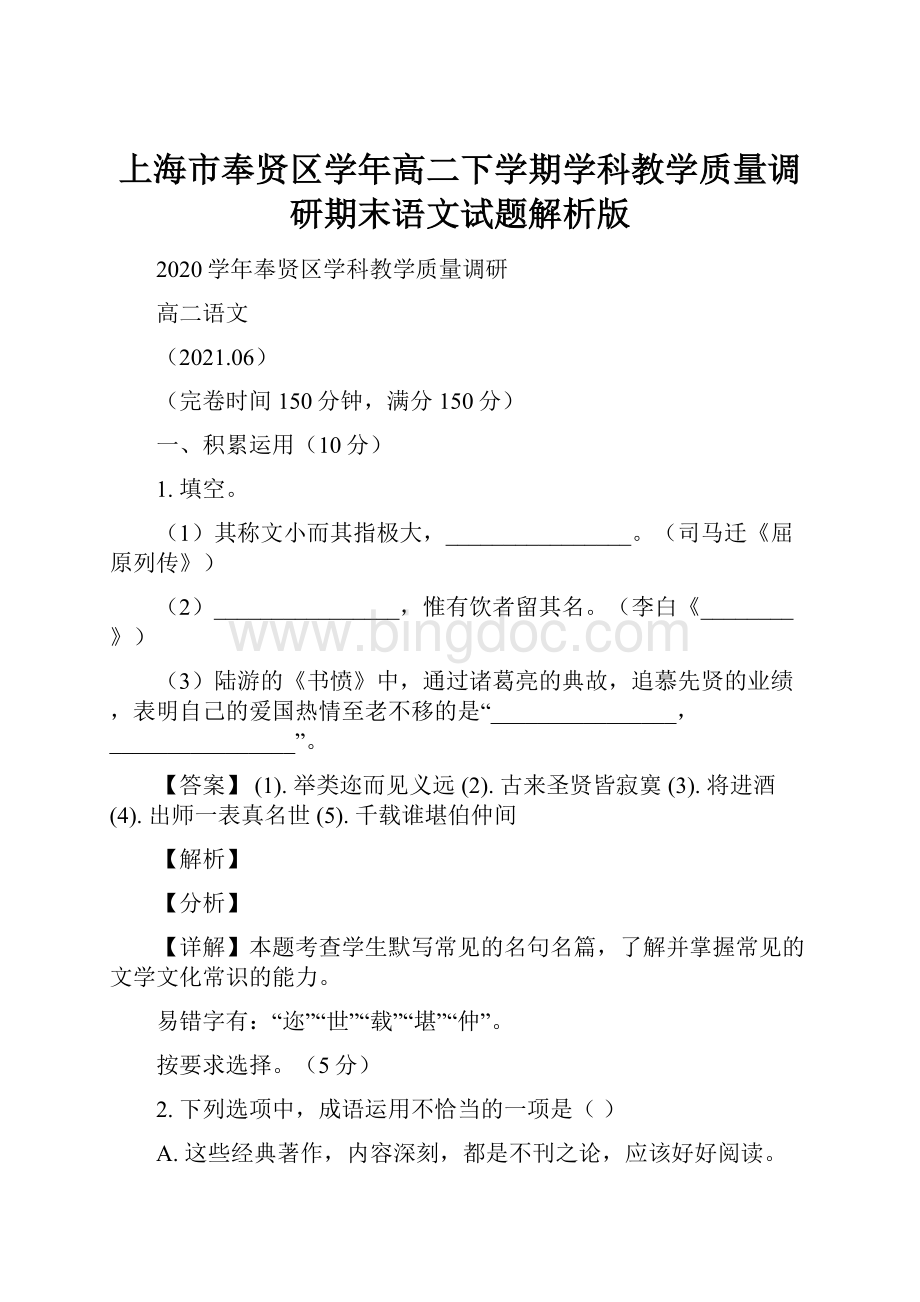

上海市奉贤区学年高二下学期学科教学质量调研期末语文试题解析版.docx

《上海市奉贤区学年高二下学期学科教学质量调研期末语文试题解析版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《上海市奉贤区学年高二下学期学科教学质量调研期末语文试题解析版.docx(27页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

上海市奉贤区学年高二下学期学科教学质量调研期末语文试题解析版

2020学年奉贤区学科教学质量调研

高二语文

(2021.06)

(完卷时间150分钟,满分150分)

一、积累运用(10分)

1.填空。

(1)其称文小而其指极大,________________。

(司马迁《屈原列传》)

(2)________________,惟有饮者留其名。

(李白《________》)

(3)陆游的《书愤》中,通过诸葛亮的典故,追慕先贤的业绩,表明自己的爱国热情至老不移的是“________________,________________”。

【答案】

(1).举类迩而见义远

(2).古来圣贤皆寂寞(3).将进酒(4).出师一表真名世(5).千载谁堪伯仲间

【解析】

【分析】

【详解】本题考查学生默写常见的名句名篇,了解并掌握常见的文学文化常识的能力。

易错字有:

“迩”“世”“载”“堪”“仲”。

按要求选择。

(5分)

2.下列选项中,成语运用不恰当的一项是()

A.这些经典著作,内容深刻,都是不刊之论,应该好好阅读。

B.同学们经常向老师请教,这种不耻下问的精神值得提倡。

C.对待工作要精益求精,达到得心应手、目无全牛的程度才是精英。

D.喜讯传来,首都万人空巷,人们兴高采烈走上街头,举行庆祝游行。

【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】本题考查学生理解并正确运用成语的能力。

A.不刊之论:

比喻不能改动或不可磨灭的言论,用来形容文章或言辞的精准得当,无懈可击。

此处形容“经典著作,内容深刻”,使用正确。

B.不耻下问:

指向地位、学问不如自己的人请教而不感到丢面子,比喻谦虚好学,不介意向学识或地位不及自己的人请教。

此处写“同学们经常向老师请教”,是向地位高、学问比自己深的人请教,使用错误。

C.目无全牛:

眼中没有完整

牛,只有牛的筋骨结构。

形容人的技艺高超,得心应手,已经到达非常纯熟的地步。

此处形容工作技艺要纯熟,使用正确。

D.万人空巷:

指家家户户的人都从巷里出来了。

多形容庆祝、欢迎等盛况。

此处写人们“走上街头”故而巷子空了,使用正确。

故选B。

3.填入下列语段空格处的内容,与上下文衔接最恰当的一组是()

《红楼梦》到底是怎样开头的?

我以为,它将开端建立在一种虚幻的基础上,构造了一个虚拟的世界,同时让我们对这个艺术建构的世界,尝试着多重不同的“进入”方式。

我们每每感到《红楼梦》开头难读,________。

________,________:

________,表明了作者从更为深远、特别的视野审察、判断的意向。

它一方面令读者难以进入,另一方面又不断铺垫新的“入口”途径,提示“里面”的幽深复杂。

这种结构安排,所显示的作者多种心灵隐曲,几乎是中国小说史上最艰难、最复杂的一个特例。

①出乎其外,重新打量这个自己营造的艺术世界

②似乎总在“外面”绕,不得其门而入

③实则视角、视线改变

④不断退回到故事之外,貌似一种“退步”

A.④②③①B.④②①③C.②④③①D.②④①③

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】本题考查学生语言表达之句子衔接排序的能力。

横线前面说“每每感到《红楼梦》开头难读”,后面是“难读”的具体感受,即②“似乎总在‘外面’绕,不得其门而入”,这就确定了首句是②,排除AB。

由④句的“……貌似……”与③句的“实则……”相连,可排除D。

故选C。

二、阅读(70分)

(一)(16分)

阅读下文,完成下面小题。

娜拉走后怎样

鲁迅

①我今天要讲的是“娜拉走后怎样?

”

②伊孛生除了几十首诗之外,其余都是剧本。

这些剧本里面,有一时期是大抵含有社会问题的,世间也称作“社会剧”,其中有一篇就是《娜拉》。

③《娜拉》,也译作《傀儡家庭》。

原词不单是牵线的傀儡,孩子抱着玩的人形也是;引申开去,别人怎么指挥,他便怎么做的人也是。

娜拉当初是满足地生活在所谓幸福的家庭里的,但是她竟觉悟了:

自己是丈夫的傀儡,孩子们又是她的傀儡。

她于是走了,只听得关门声,接着就是闭幕。

④娜拉要怎样才不走呢?

或者说伊孛生自己有解答,就是《海的女人》。

这女人是已经结婚的了,然而先前有一个爱人在海的彼岸,一日突然寻来,叫她一同去。

她便告知她的丈夫,她的丈夫说,“现在放你完全自由。

走与不走你能够自己选择,并且还要自己负责任。

”于是她的主意改变了,并没有走。

这样看来,娜拉倘也得到这样的自由,或者也便可以安住。

⑤但娜拉毕竟是走了的。

娜拉走后怎样?

一个英国人曾作一篇戏剧,说一个新式的女子走出家庭,再也没有路走,终于堕落,进了妓院了。

还有一个人,说他所见的《娜拉》是和现译本不同,娜拉终于回来了。

从事理上推想起来,娜拉或者也实在只有两条路:

不是堕落,就是回来。

还有一条,就是饿死了,但饿死已经离开了生活,更无所谓问题,所以也不是什么路。

⑥人生最苦痛的是梦醒了无路可以走。

做梦的人是幸福的;倘没有看出可走的路,最要紧的是不要去惊醒他。

但是,万不可做将来的梦。

做将来的梦是有将来的希望的,但代价也太大了,为了这希望,要使人练敏了感觉来更深切地感到自己的苦痛,叫起灵魂来目睹他自己的腐烂的尸骸。

所以我想,假使寻不出路,我们所要的就是梦;但不是要将来的梦,________。

⑦然而娜拉既然醒了,是很不容易回到梦境的,因此只得走;可是走了以后,有时却也免不掉堕落或回来。

否则,就得问:

她除了觉醒的心以外,还带了什么去?

她还须更富有,提包里有准备,直白地说,就是要有钱。

⑧梦是好的;当然,钱也是最要紧的。

⑨为娜拉计,钱,——高雅的说罢,就是经济,是最要紧的了。

要求经济权固然是很平凡的事,然而也许比要求高尚的参政权以及博大的女子解放之类更烦难。

天下事尽有小作为比大作为更烦难的。

⑩其实,在现在,一个娜拉的出走,或者也许不至于感到困难的,因为这人物很特别,举动也新鲜,能得到若干人们的同情,帮助着生活。

然而倘有一百个娜拉出走,便连同情也减少,有一千一万个出走,就会厌恶了,断不如自己握着经济权最可靠。

⑪在经济方面得到自由,就不是傀儡了么?

也还是傀儡。

无非被人所牵的事可以减少,而自己能牵的傀儡可以增多罢了。

因为在现在的社会里,不但女人常作男人的傀儡,就是男人和男人,女人和女人,也相互地作傀儡,男人也常作女人的傀儡,这决不是几个女人取得经济权所能救的。

⑫如果经济制度竟改革了,那上文当然完全是废话。

⑬可惜中国太难改变了,即使搬动一张桌子,改装一个火炉,几乎也要血;而且即使有了血,也未必一定能搬动,能改装。

不是很大的鞭子打在背上,中国自己是不肯动弹的。

我想这鞭子总要来,好坏是别一问题,然而总要打到的。

但是从哪里来,怎么地来,我也是不能确切地知道。

⑭我这讲演也就此完结了。

(原文有删改)

4.第④段加点词“这样的自由”,在文中的意思是:

________________的自由。

5.根据上下文,在第⑥段划线处填入适当的句子。

6.下列选项中,对文意理解不正确的一项是()

A.第③段由剧名入手,从原单词的多重意引申至对主题的解读。

B.第⑤段指出娜拉出走之后有几条路可供选择,相对自由。

C.第⑪段指出获取经济权并不是女性取得解放的根本方法。

D.第⑬段作者感概社会风气改变之难,借此引发读者思考。

7.概括本文的行文思路。

8.有学者在分析鲁迅的文章时指出:

“评价文学作品好坏的一个重要标准就是,作品要有内容,能反应、揭露或是解决一些(社会)问题。

而有内容就是有信息量。

信息量是由差别和联系两个要素决定,差别越大、联系越紧,信息量就越大,而差别最大即相反,联系最紧即相同,既有差别又有联系则形成对称。

”

例如:

第③段中“自己是丈夫的傀儡”,“孩子是自己的傀儡”,其差别在于主体与对象的不同,联系在于“自己”作为他人傀儡的同时又役使他人,两者既有区别又有紧密联系,构成对称,以此强调资产阶级社会传统观念对人性的束缚。

请结合本文的具体内容,另举一例,分析其中的对称性元素及其作用。

【答案】4.可以自己选择,获得平等

5.只要目前的梦6.B

7.首先从易卜生的剧本《娜拉》说起,指出其出走的原因是觉悟到自己是傀儡,为后文议论做铺垫。

接着解答娜拉如何才不走,那就是给其以自由和平等,并指出娜拉出走后的两种可能结局。

然后指出娜拉的出走要有前提条件,就是取得经济自主权,并指出这种“经济自主权”需要通过“战斗”的形式去争取。

最后联系中国现状,感慨社会风气改变之难,引发读者思考,升华主旨。

8.第⑪段中提到“无非被人所牵的事可以减少”“而自己能牵的傀儡可以增多罢了”,这里的差别在于主体与对象的不同,联系在于“自己”被人所牵的同时又牵扯别人,这二者既有区别又有联系,构成对称,以此强调取得经济权并非最终目的,也并不等同于“不做傀儡”,要想改变现状要谋求社会之深化改革。

【解析】

【分析】

【4题详解】

本题考查学生体会重要语句的丰富含意的能力。

要想理解“这样的自由”的含义,需要结合具体的语境分析。

④中“娜拉倘也得到这样的自由”指的是前面《海的女人》中她的丈夫给女人的建议“现在放你完全自由。

走与不走你能够自己选择,并且还要自己负责任”,“走与不走”让女子自己选择,让女子对自己负责任,这是处于平等地位的选择。

所以这里的“自由”是指可以自己选择,自己决定自己的人生,可以获得平等的权利。

【5题详解】

本题考查学生理解文意以及情境补写的能力。

结合前面的语境“所以我想,假使寻不出路,我们所要的就是梦;但不是要将来的梦”可知,这里是说“所要的是梦”,相对于“不是要将来的梦”,自然就是“要目前的梦”,据此进行填写就可以。

【6题详解】

本题考查学生对文意的理解能力。

B.“有几条路可供选择,相对自由”错误,由“从事理上推想起来,娜拉或者也实在只有两条路:

不是堕落,就是回来。

还有一条,就是饿死了,但饿死已经离开了生活,更无所谓问题,所以也不是什么路”可知,虽然指出娜拉出走后的两条路,但这两条路的可能结局,实际上都以失败而告终,并无自由。

故选B。

【7题详解】

本题考查学生分析文章结构和思路的能力。

文章第一部分是前三段,第一段指出演讲话题,第二段介绍《娜拉》的来由,为后文议论做铺垫,第三段简单介绍《娜拉》的剧情,就是一家庭妇女“觉悟”和“出走”,并指出其出走的原因是觉悟到自己是傀儡,为后文议论做铺垫。

第四段开头说“娜拉要怎样才不走呢”,解答娜拉如何才不走,那就是给其以自由和平等;第五段开头说“但娜拉毕竟是走了的。

娜拉走后怎样”,指出娜拉出走后的两种可能结局,实际上都以失败而告终,第六段和第七段是对娜拉觉醒以至出走的议论,娜拉“梦醒”了,以“出走”为手段进行抗争,然手段全无效用,反而造成更大的痛苦,这是第二部分。

第七段最后说“她除了觉醒的心以外,还带了什么去?

她还须更富有,提包里有准备,直白地说,就是要有钱”,指出娜拉的出走要有前提条件就是“要有钱”,下文就此分析女性觉醒后抗争的主要方向是取得经济自主权,而不是“出走”的形式。

这是第三部分。

最后联系中国现状,感慨社会风气改变之难,引发读者思考。

【8题详解】

本题考查学生分析作品内容,领悟作品的艺术魅力的能力。

首要要根据学者的分析明确和题干所举示例明确答题的方向和模式,然后模仿示例的模式并结合文意进行答题。

如“信息量是由差别和联系两个要素决定,差别越大、联系越紧,信息量就越大,而差别最大即相反,联系最紧即相同,既有差别又有联系则形成对称”,考生需要到文中找到相反相成又构成对称的内容。

再根据示例“其差别在于主体与对象的不同,联系在于‘自己’作为他人傀儡的同时又役使他人”,考生可以到文中找到主体对象不同而又有联系的内容。

如第⑪段“在经济方面得到自由,就不是傀儡了么?

也还是傀儡。

无非被人所牵的事可以减少,而自己能牵的傀儡可以增多罢了”,这里为了说明取得经济权,并不是最终目的,以自己和他人的联系进行说明,有了经济权,只不过自己被人所牵的减少,自己牵扯他人的增多,所以有了经济权,并不等同于“不做傀儡”,之所以男女都相互作“傀儡”,就是这个社会禁锢人的思想和自由的因素太多,比如腐朽的政治制度、愚昧麻木的思想、僵死的封建文化、落后的经济等等,这就需要从改变经济制度开始,逐步谋求社会之深化改革。

(二)(16分)

阅读下文,完成下面小题。

①在奥利弗①犯下要求再添点儿粥那一大不敬的亵渎神灵的罪行之后,整整一个星期他一直被明智、仁慈的董事会下令独自禁闭在一间黑暗的小屋子里。

可麻烦的是奧利弗年纪还太轻,还是个孩子。

他只知道整天哭泣;当可怕的黑夜来临时,他张开他的小手捂在眼前以挡住黑暗,蜷在一个墙角里,希望睡一觉。

他常会无端一哆嗦惊醒过来,于是他不停地一寸一寸地往墙角里挤。

他仿佛感到在这包围着他的黑暗和孤寂中,只有那又冷又硬的墙面才能给他一点儿温暖。

②不要以为,在这单独禁闭期间,奧利弗完全被剥夺了有益的锻炼和愉快的社交。

那会儿天气清冷,他每天早晨,当着班博先生的面,在一个水泵的龙头下进行沐浴仪式,为防止他着凉,班博先生会不停地用手杖在他身上敲打,以使一种针刺般的感觉布满他的全身。

至于社交,每隔一天他会被带到大厅里去,在众目睽睽之下鞭打一顿以作为对大家的警戒。

③一天早晨,一位扫烟筒的甘菲尔德先生,由于房东催得越来越紧,在脑子里正反复盘算着想个什么法儿,能交付欠下的一笔租金,碰巧从大街上走过。

甘菲尔德先生左算右算无论如何也凑不出他实际所需的足足五镑之数。

他绞尽脑汁,而在走过习艺所②的时候,他无意中看到了门上的布告③。

④甘菲尔德先生停了下来。

⑤因为他当时想得到的恰好正是五个英镑;至于附在五镑钱上的累赘,那个孩子,甘菲尔德先生深知习艺所的伙食情况,料定他的身体必是瘦小干枯,正好可以用他进烟囱里干活儿。

因此他磕磕巴巴开口对那位白坎肩先生讲话了。

⑥“这里讲的,先生,就是教区想让他跟人去做学徒的孩子。

”甘菲尔德先生说。

⑦“是的,伙计,”穿白坎肩的先生说,不屑地一笑。

⑧“要是教区愿意让他在烟囱清扫业中学习一个正当的、愉快的行当,”甘菲尔德先生说,“我正需要一个学徒,我准备要他。

”

⑨“进来吧。

”穿白坎肩先生说。

⑩“这可是一桩累人又肮脏的活,过去也有孩子在烟囱里给闷死的。

”董事会另一位先生听闻此事后说。

⑪“那是因为他们为了让孩子下来,先把稻草浇上水,然后放在烟囱底下烧,”甘菲尔德先生说,“那样烧出来的就全是烟,没有一点儿火苗:

可烟对于轰孩子下烟囱完全没有一点儿用,因为烟只会让他睡着,那可正是他求之不得的事。

小男孩一般都非常顽固,又非常懒,什么东西也不如一把烧得很旺的明火更能让他们三步两步出溜下来的。

这也很人道,先生们,因为用火烧他的脚也能迫使他用力挣脱身子。

”

⑫董事会自己聚在一起商议了几分钟,成员林姆金斯先生开口说:

⑬“我们己考虑了你的申请,我们不能同意。

”

⑭“完全不同意。

”穿白坎肩的先生说。

⑮“决不同意。

”另一位董事也附和着。

⑯由于甘菲尔德先生正顶着已经弄死了三四个孩子的坏名声,他因而不禁想到,也许一时鬼使神差,董事会的人想到了这件事,于是节外生枝影响了他们的谈判。

这可完全不符合他们一般办事的风格,他一边疑惑,一边揉着手中的帽子,慢慢离开桌子朝门边走去。

⑰“那么说,先生们,您几位是不同意让我领走那孩子了?

”甘菲尔德先生站在门边说。

⑱“不同意,”林姆金斯先生回答说,“至少,由于这是一个肮脏的行业,我们认为你不应该得到那么多钱。

”

⑲甘菲尔德先生的脸上马上露出了笑容,他三步两步又回到桌子边说:

⑳“你们愿意出多少,先生们?

行了,对一个穷苦的人别太苛刻了。

你们愿意出多少?

”

㉑“照我说,三镑十先令就已经够多了。

”林姆金斯先生说。

㉒“十先令都应该抹去。

”穿白坎肩的先生说。

㉓“得了!

”甘菲尔德先生说,“先生们,四英镑怎么样。

就是四英镑吧,你们会从此彻底永远也见不到他了。

行了!

”

㉔“三镑十先令。

”林姆金斯坚定地重复着说。

㉕“行了!

我给来个两头劈,先生们,”甘菲尔德先生纠缠着说,“三镑十五先令。

”

㉖“一分钱也不能再多”是林姆金斯先生的坚定回答。

㉗“先生们,你们对我可真是太狠心了。

”甘菲尔德说着,开始有些犹豫了。

㉘“得了,得了!

简直是胡说!

”穿白坎肩的先生说,“把他领走吧,傻瓜蛋!

他正是你所需要的那种男孩儿。

他时不时需要有根棍子敲打敲打;那对他有好处;他的饭食不需要花费很多钱,因为他自出生以来从没吃过一顿饱饭。

哈!

哈!

哈!

”

㉙甘菲尔德先生机警地扫视了一眼围在桌边的那些脸,发现全都含着微笑,他自己也慢慢拿出了一张笑脸,交易已谈妥了。

(节选自《雾都孤儿》第三章,有删改)

【注】:

①奥利弗·忒斯特:

小说《雾都孤儿》主人公,生于习艺所的一名孤儿,母亲在习艺所生下他后便去世,根据1834年英国议会通过的《济贫法》,习艺所对奥利弗有抚养与教育的责任。

②习艺所:

英国议会规定的政府对贫民进行救济的唯一机构。

初衷是使贫民成才以自救。

但其通过压榨剥削来吓退众多申请救济名额的穷人,谋求利益。

③布告内容:

任何一个男人或女人,不论从事任何职业、行当,或买卖,如需要找个学徒工,便可以得到奥利弗,另外还可以得到五镑钱。

9.赏析首段划线句对奥利弗的描写。

10.选文的语言十分具有讽刺意味,以第②段为例进行分析。

11.结尾部分详写了甘菲尔德先生与董事会成员讨价还价这一情节,请分析其作用。

12.在前工业化时期的英国,童工是正常现象,教育无足轻重,国家在贫民子女的教育问题上无所作为。

请你结合课本《大卫·科波菲尔》所选片段与本选文的具体内容,以儿童权益保护者乔治的身份,用100-150字的篇幅,向英国政府递交一份“请愿书”,表达你的诉求并阐述理由。

【答案】9.

(1)画线句通过神态、心理、动作等细节描写,表现了被董事会关在一间黑屋子中的小奥利弗的无助和恐惧,表达了对他的同情;

(2)也表现了习艺所对一个孩子的身心的摧残,揭露了他们的罪恶。

10.第②段大量运用反讽的手法,揭露了习艺所对奥利弗的摧残。

比如“有益的锻炼”愉快的社交”“为防止他着凉”等,大量反语的运用加强了讽刺的力量,揭露了习艺所中人性的丑恶,更批判了当时英国对于贫民的所谓救济制度。

11.

(1)从情节上看,这段描写交代了奥利弗的去处,也让我们预见到等待他的是怎样的“未来”;

(2)从人物塑造上看,这段描写刻画了甘菲尔德的厚颜无耻,更讽刺了习艺所的各位先生们的虚伪和贪婪;(3)从主题上看,这段描写鞭挞了当时英国社会的黑暗,揭露和讽刺了政府所谓的救济措施。

12.我叫乔治,是一名儿童权益保护者。

我的朋友大卫十岁就成了一名学徒;而奥利弗被以三镑十五先令的价格卖给甘菲尔德去扫烟囱。

此类现象在我们英国十分普遍。

各位先生,如果贫民子女无法得到更好的教育,不仅会形成新的安全隐患,更会影响到我们国家的发展。

因此我请求政府,着手治理雇佣童工的现象,加强对贫民子女的教育。

【解析】

【分析】

【9题详解】

本题考查学生鉴赏作品的人物描写手法的能力。

文学作品常常通过肖像、语言、动作、神态、心理或者细节描写来塑造人物形象。

画线句描写可怜的奥利弗因为要求多添加一点粥被董事会独自禁闭在一间黑暗的小屋子里。

此段运用了动作、神态、心理等细节描写,刻画奥利弗的形象。

“只知道整天哭泣”“常会无端一哆嗦惊醒过来”,运用神态描写写出他的无助和恐惧;“希望睡一觉”,通过写奥利弗的心理,表现他的害怕和想要逃避;“张开他的小手捂在眼前以挡住黑暗”“蜷在一个墙角里”“不停地一寸一寸地往墙角里挤”,运用动作描写,刻画了他害怕对黑暗的恐惧,也表现了他弱小和无助。

画线句通过细节描写生动地表现了习艺所对一个孩子的身心的摧残,揭露了他们的罪恶,也表达了对小奥利弗的同情。

【10题详解】

本题考查学生欣赏精彩的语言表达艺术的能力。

题干要求以第②段为例赏析文章的讽刺艺术。

第②段大量运用反语,揭露了习艺所对奥利弗的摧残。

在寒冷的天气里通过水泵用冷水冲奥利弗,叫做“有益的锻炼”“进行沐浴仪式”;用手杖打奥利弗,美其名曰“为防止他着凉”“以使一种针刺般的感觉布满他的全身”;当着众人的面鞭打奥利弗,叫做“愉快的社交”。

通过这些反讽的艺术手法,狄更斯有效地向读者传达了他的写作意图,批判了英国当时的法律,尤其是新济贫法,以及济贫院中人性的丑恶。

11题详解】

本题考查学生分析重要情节、语段的作用的能力。

从情节上看,这是节选情节的高潮和结尾部分,交代了奥利弗的暂时的“归宿”,习艺所的各位先生们最后以三镑十五先令的价格让甘菲尔德带走奥利弗,让他去扫烟囱,通过文中的描写“甘菲尔德先生正顶着已经弄死了三四个孩子的坏名声”,以及他们用火烧、用烟熏等办法来对待孩子,我们可以预见到奥利弗的残酷未来;

从人物塑造上看,这段讨价还价的描写生动刻画了习艺所的先生们以及甘菲尔德的卑劣形象。

甘菲尔德并非真心想要让奥利弗当学徒,而是因为他交不起五英镑的租金,正好看到习艺所布告上写着“任何一个男人或女人,不论从事任何职业、行当,或买卖,如需要找个学徒工,便可以得到奥利弗,另外还可以得到五镑钱”,因此想要得到这五英镑的钱来交房租,而通过他的描写,“甘菲尔德先生的脸上马上露出了笑容,他三步两步又回到桌子边说:

‘你们愿意出多少,先生们?

行了,对一个穷苦的人别太苛刻了。

你们愿意出多少?

’”“‘得了!

’甘菲尔德先生说,‘先生们,四英镑怎么样。

就是四英镑吧,你们会从此彻底永远也见不到他了。

行了!

’”“‘行了!

我给来个两头劈,先生们,’甘菲尔德先生纠缠着说,‘三镑十五先令。

’”这些描写刻画了他厚颜无耻;而习艺所的那些先生们更是虚伪而贪婪,在讨价还价的过程中,开始他们貌似是嫌扫烟囱的活儿脏,实际上却是想要借此压低价格,“‘这可是一桩累人又肮脏的活,过去也有孩子在烟囱里给闷死的。

’董事会另一位先生听闻此事后说”,“董事会自己聚在一起商议了几分钟,成员林姆金斯先生开口说:

‘我们己考虑了你的申请,我们不能同意。

’‘完全不同意。

’穿白坎肩的先生说。

‘决不同意。

’另一位董事也附和着”,但看到甘菲尔德要走,他们立刻说“至少,由于这是一个肮脏的行业,我们认为你不应该得到那么多钱”,在讨价还价的过程中,他们甚至连十先令都不放过,“十先令都应该抹去”。

通过这段描写,刻画了他们丑陋的灵魂和对金钱的贪婪占有。

这段讨价还价的描写,让读者感到这不是在谈论一个孩子的去处,而是像买卖货物一样冰冷无情,这样的结尾鞭挞了当时英国社会的黑暗,揭露和讽刺了政府所谓的救济措施。

【12题详解】

本题考查学生综合语言表达能力及个性化解读和有创意的解读的能力。

仔细审读题目。

题干给出了英国童工现象及贫民子女教育问题,这是背景;

要求“结合课本《大卫·科波菲尔》所选片段与本选文的具体内容”,考生需要明确《大卫·科波菲尔》选段中关于大卫去做童工的部分就是需要涉及的内容,而本文内容则是奥利弗被以三镑十五先令的价格卖给甘菲尔德去扫烟囱;

“以儿童权益保护者乔治的身份”,这个在“请愿书”中应当提到;

“表达你的诉求并阐述理由”,这里包含两部分内容,一是诉求,二是理由;诉求应当是要求政府治理雇佣童工的现象,加强对贫民子女的教育;理由则需要考生自己去写,如从反面分析,如果不对贫民子女加强教育,那么就无法让他们摆脱代际贫困,贫困人口数量可能会更加庞大,这对于国家发展和治理都有不利影响等;

“100-150字的篇幅”,注意字数限制。

(三)(8分)

阅读下面作品,完成下面小题。

(甲)为薛台悼亡

(唐)白居易

半死梧桐老病身,重泉一念一伤神。

手携稚子夜归院,月冷空房不见人。

(乙)离思其五①

(唐)元稹

寻常百种花齐发,偏摘梨花与白人。

今日江头两三树,可怜和叶度残春。

【注】①元稹

离思五首,都是为了追悼亡妻韦丛而作,写于唐宪宗元和四年(809年)。

13.以下与甲诗最契合的成语是()

A

古井无波B.室迩人远C.暮云春