峰峰地层手抄版.pdf

《峰峰地层手抄版.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《峰峰地层手抄版.pdf(42页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

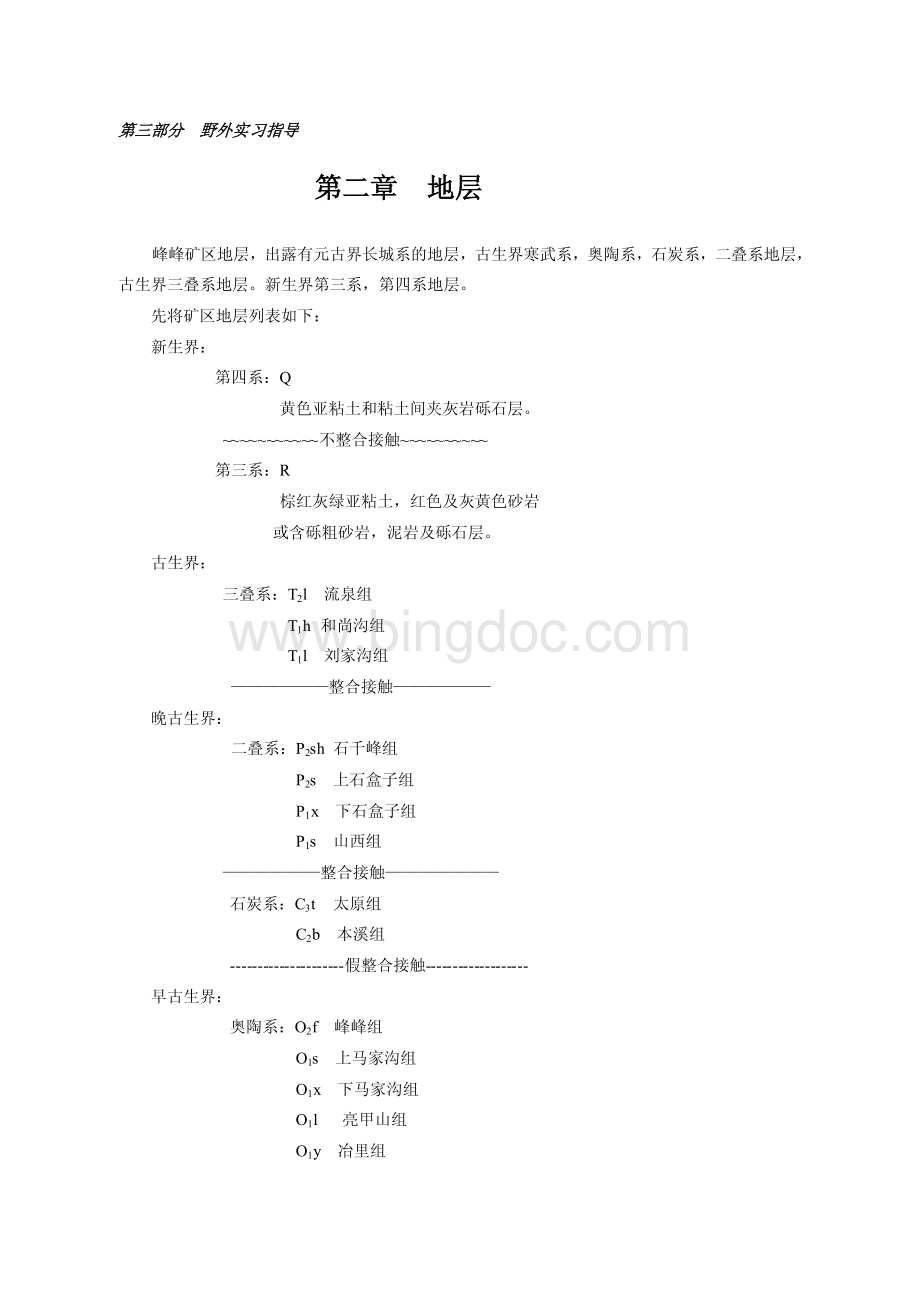

第三部分第三部分野外野外实习指导实习指导第二章第二章地层地层峰峰矿区地层,出露有元古界长城系的地层,古生界寒武系,奥陶系,石炭系,二叠系地层,古生界三叠系地层。

新生界第三系,第四系地层。

先将矿区地层列表如下:

新生界:

第四系:

Q黄色亚粘土和粘土间夹灰岩砾石层。

不整合接触第三系:

R棕红灰绿亚粘土,红色及灰黄色砂岩或含砾粗砂岩,泥岩及砾石层。

古生界:

三叠系:

T2l流泉组T1h和尚沟组T1l刘家沟组整合接触晚古生界:

二叠系:

P2sh石千峰组P2s上石盒子组P1x下石盒子组P1s山西组整合接触石炭系:

C3t太原组C2b本溪组-假整合接触-早古生界:

奥陶系:

O2f峰峰组O1s上马家沟组O1x下马家沟组O1l亮甲山组O1y冶里组整合接触寒武系:

3f风山组3c长山组3g崮山组2z张夏组2x徐庄组1mz毛庄组1m馒头组-假整合接触-元古界:

南口群:

景儿峪组上述这套底层其走向为北北东,倾向南东东。

由于峰峰矿区地层大部分为正断层,且逆底层倾向老规模较大,所以,自西向东地层出露多次重复,先把地层自老至新描述如下:

一、一、元古界元古界南口群:

大红峪组:

元古界地层,在峰峰矿区出露面积较小,仅在鼓山西侧仙庄子一带出露。

与其上覆寒武系地层为平行不整合接触关系;向下不见底。

仅能见到大红峪组顶部地层。

其岩性特征为:

紫红色,粉白色,中厚层,中粗粒石英岩状砂岩;石英岩及长石石英砂岩,夹少量含海绿石薄层石英砂。

层理清楚,层面平整,交错层和波痕发育。

厚度大于14米。

二、二、寒武系寒武系寒武系地层仅在鼓山西侧出露。

皮虎脑及其他地方只零星的出露上统地层。

于仙庄一处可见看无线地层,直接覆于元古界大红峪组地层上。

在仙庄村东小鬼于道处地层出露齐全,分三统七组,沉积厚度约450米。

下统下统馒头组(1m)底部为浅灰色薄层含泥粉砂质微晶白云岩夹浅黄色粗粒钙质石英砂岩;下部为紫红,灰黄色薄层泥灰岩,紫红色微晶白云岩与多层浅灰色薄层含燧石结核含泥粉砂质白云岩互层。

燧石结核有两种:

一种为黑色,呈长透镜状;一种为灰白色,呈椭圆形。

上部为紫黄绿色页岩,黄灰色薄层含石英白云岩夹紫色泥灰岩。

最底部是一层不稳定的斑杂色角砾岩,作为与大红峪地层的分界标志。

厚52.04米。

其鼓山实测剖面:

上覆毛庄组鲜红色暗紫色页岩。

整合接触馒头组:

(10)黄绿色紫红色泥灰岩夹红色页岩,顶为角砾状泥灰岩,厚8.46米。

(8)紫黄绿色页岩夹紫色泥灰岩。

厚8.09米。

(9)黄灰色薄层及白云岩夹黄绿色页岩3.39米。

(7)灰黄色薄层夹中厚层泥质灰岩8.44米。

(6)紫红色钙质页岩夹紫红色含燧石结核微晶白云岩。

厚15.54米。

(5)浅灰色薄层含燧石结核微晶白云岩3.88米。

(4)浅灰色薄层含泥粉砂质微晶白云岩夹粗粒钙质石英砂岩。

-假整合接触-景儿峪组:

(3)紫红色中层细粒长石砂岩5.71米。

(2)灰紫色厚层中粗粒石英试验5.81米。

(1)粉白色厚层中粗粒石英岩状砂岩。

中统毛庄组(2mz)主要为鲜紫红,紫,暗紫色页岩。

含有很多绢云母碎片。

风化后呈碎块状或碎片。

底夹浅黄色粉砂质页岩;中夹紫红色中厚层含铁质白云岩,薄层鲕状灰岩和竹叶状灰岩。

顶部为薄层结晶灰岩,厚32.70米。

古生物有馒头褶颊虫、褶颊虫山东盾壳虫。

其实测剖面如下:

上覆徐庄组:

整合接触毛庄组:

(14)暗紫色页岩夹灰色薄层结晶灰岩,鲕状灰岩和竹叶状灰岩。

厚13.25米。

(13)紫色中层含铁泥质白云岩夹紫红色页岩。

厚3.65米。

(12)紫色绢云母页岩10.33米。

(11)鲜紫红色页岩和浅黄色粉砂质页岩。

厚5.47米。

整合接触下伏馒头组:

1、徐庄组(2x)下部为暗紫,紫红色含绢云母页岩。

页理发育,风化后呈纸片状;中部为紫,暗色页岩,含绢云母页岩,夹紫色薄层含海绿石石英砂岩,含砂泥灰岩,砂质泥灰岩;上部为暗紫,黄绿色页岩夹紫色钙质粉砂岩,含砂碎屑灰岩。

砂岩中交错层和波痕发育。

顶部夹厚层鲕状灰岩。

厚106.22米.。

古生物有:

毕雷化虫、矢部氏原附栉虫、井上虫、卢氏札盾壳虫。

现把徐庄组的实测剖面叙述如下:

上覆张夏组整合接触徐庄组:

(24)黄绿色页岩夹薄层板状灰岩和薄中层鲕状灰岩。

厚6.64米。

(23)灰色中层鲕状灰岩。

厚3.33米。

(22)黄绿,暗紫色页岩夹厚层鲕状灰岩,13.39米。

(21)下部黄灰色薄层含砂碎屑灰岩,上部暗紫色页岩。

厚6.64米。

(20)暗紫绿色页岩夹钙质粉砂岩,含砂灰岩,底为白云质灰岩。

厚13.55.(19)暗紫色页岩,厚10.19米。

(18)暗紫色绢云母页岩夹暗紫灰色薄层砂灰岩页岩,厚12.91米。

(17)紫色页岩夹海绿石石英砂岩及含砂泥灰岩。

厚14.95米。

(16)紫红色页岩,厚7.22米。

(15)暗紫色绢云母页岩。

17.50米。

整合接触下伏毛庄组地层。

张夏组(2z):

底部为一套5-6米厚的灰色薄板状灰岩,含黄色泥质条带,夹黄绿色页岩;下部深灰,灰色厚、巨厚层,鲕状花斑灰岩及结晶灰岩;中部灰、浅灰色厚层鲕状灰岩,豆状灰岩夹层厚层灰岩,鲕粒大而多;上部浅灰色厚、中厚层鲕状灰岩,成层清楚,鲕粒小而分布不均匀。

顶部为一层含藻灰岩与上覆地层分界。

厚186.76米。

古生物有:

德氏虫、德氏虫比较种、叉尾虫、小无肩虫、原附样虫其实测剖面如下:

上覆崮山组地层整合接触张夏组:

(34)灰色厚层含藻鲕状灰岩,厚6.11米。

(33)深灰、浅灰中、厚层鲕状灰岩,厚34.16米。

(32)灰色厚、巨厚层鲕状灰岩和块层状致密灰岩互层,厚14.97米。

(31)浅灰色厚、巨厚层鲕状灰岩,厚29.69米。

(30)灰色巨厚层致密灰岩,厚6.11米。

(29)灰色厚层鲕状灰岩,厚30.54米。

(28)灰色厚层鲕状灰岩,厚24.11米。

(27)灰色厚层结晶灰岩,厚13.95米。

(26)深灰色巨厚层花斑鲕状灰岩,22。

20米。

(25)灰色薄板状泥质条带灰岩,5.32米。

整合接触下伏徐庄组。

上统1、崮山组(3g)下部为灰色薄层板状及中厚层致密灰岩,微晶灰岩,夹有黄绿色页岩,竹叶状灰岩,泥质条带灰岩和鲕状灰岩;上部主要为浅灰色厚层泥质条带灰岩;顶部为灰色薄层,中厚层致密灰岩夹黄绿色页岩和不太清楚地竹叶状灰岩,厚44.02米。

古生物有:

蝙蝠虫、假球接于虫、刺状山东虫、比较种帕氏蝴蝶虫。

其实测剖面如下:

上覆长山组地层整合崮山组:

(40)、灰色中厚层致密灰岩夹黄绿色页岩,厚2.93米。

(39)、浅灰色泥质宽带灰岩,厚10.77米。

(38)、灰色薄层微晶灰岩夹中层泥质条带灰岩和竹叶状灰岩,厚13.55米。

(37)、下部灰色中层致密灰岩,上部厚层鲕状灰岩,厚6.30米。

(36)、灰色薄板状灰岩和黄绿色页岩互层,厚3.15米。

(35)、灰色薄中层致密灰岩夹竹叶状灰岩,厚5.59米。

整合下伏张夏组地层长山组底部为一层粉红色中厚层介壳灰岩与崮山组分界;下部为浅灰色薄层致密灰岩,少量黄绿色、紫红页岩和灰紫色薄中厚层竹叶状灰岩;上部灰色中厚、厚层泥质条带灰岩,成层清楚,并夹薄层灰岩和薄中厚层竹叶状灰岩,厚33.53米。

含三叶虫化石:

满苏虫、在氏虫、含腕足类化石:

神文贝。

其在鼓山的实测剖面如下:

上覆凤山组地层整合长山组:

(45)、灰色中厚层泥质条带灰岩,厚10.56米。

(44)、浅灰色薄层致密灰岩,中层竹叶状灰岩互层夹黄绿色灰岩,3.02米。

(43)、灰色中厚层泥质条带灰岩,厚3.52米(42)、浅灰色薄层致密灰岩和黄绿紫红色页岩互层夹灰紫色中层竹叶状灰岩,厚6.04米。

(41)、浅灰色薄层致密灰岩、灰紫色中层竹叶状灰岩底为介壳灰岩,厚6.93米。

整合下伏崮山组地层凤山组下部为灰色厚层泥质条带鲕状灰岩、致密灰岩与薄层泥质条带灰岩互层。

鲕状灰岩鲕粒小,分布不均匀。

夹有灰、灰紫色竹叶状灰岩。

上部为深灰色厚层结晶花斑白云质灰岩,近顶部夹生物灰岩,含三叶虫和海豆芽碎片。

其中有一层厚约1.5米的藻灰岩分上下两部分。

地层平均厚度50米。

含三叶虫化石:

秦勒氏虫、尔文虫、济南虫、褶盾虫、宝塔虫、马里达虫、网形虫、含腕足类化石:

伯灵虫、坪艾贝。

其实测剖面如下:

上覆地层亮甲山组整合凤山组地层(56)、灰色中层结晶白云岩,厚11.84米。

(55)、灰、深灰色薄结晶白云岩11.84米。

(54)、深灰色厚层花斑状结晶白云质灰岩3.55米。

(53)、深灰色薄中层花斑状结晶白云质灰岩,厚5.32米。

(52)、深灰色厚层花斑状结晶白云质灰岩,厚14.80米。

(51)、深灰色薄厚层中白云质灰岩,厚3.55米。

(50)、灰、深灰色中层含泥质条带微晶灰岩,厚4.15米。

(49)、黄绿色薄层泥质灰岩夹中层致密灰岩,厚1.77米。

(48)、深灰色块状含藻灰岩2.37米。

(47)、灰黑色厚层灰岩夹薄层泥质条带灰岩,黄色中层泥质灰岩和竹叶状灰岩,厚4.02米。

(46)、灰色厚层泥质条带鲕状灰岩和薄层泥质条带灰岩互层夹紫灰色竹叶状灰岩,厚10.56米。

整合下伏长山组地层三、奥陶系三、奥陶系奥陶系地层广泛出露于鼓山和西部山地与下伏寒武系地层为连续沉积。

奥陶系灰岩是邯郸地区接触交代型磁铁矿的成矿围岩;重要石膏矿矿层;煤田的强含层。

历来为地质队及科研单位所重视。

该套地层分五个组,自上而下为:

冶里组、亮甲山组、下马家沟组、上马家沟组、峰峰组。

现由老至新叙述如下:

下统

(1)冶里组底部为不稳定藻呈板状粉砂质白云岩和1-2层黄色结晶白云岩,可作为与寒武系分界。

下部主要为灰色红厚层夹薄层中晶白云岩,具有土黄色顺层蠕虫和不规则的花斑;上部为黄灰色、黄色中层结晶白云岩,夹竹叶状灰岩和薄层白云岩,厚46.73米。

(2)亮甲山组底部为灰黄色、灰色薄层钙质白云岩和不稳定的黄绿色页岩及泥质白云岩;下部为灰白色中厚层燧石条带中晶白云岩,燧石为白色,不平整。

向上条带增多,局部为燧石层。

上部为灰白-浅灰色中厚白云岩夹厚层含燧石结核、团块白云岩、白云质灰岩。

燧石以灰白色为主,少量肉红色。

厚54-70米。

2、中统

(1)下马家沟组第一段:

本段地层厚度和岩性比较稳定,可作为标志层。

其主要岩性为一套灰色薄层含砂白云岩,灰、灰黄、局部浅红色薄层泥质白云质灰岩-泥质白云岩夹纸片状钙质页岩及黄色角砾状页岩。

底部为一层基本稳定的灰白、粉黄色中厚层中粒钙质石英砂岩、含砾砂岩。

第二段:

主要为一套灰、灰黄色中厚、厚层泥质角砾状灰岩,角砾成分以各色灰岩为主。

其次为白云质灰岩、角砾大小不等。

棱角清晰,钙质胶结。

下部胶结比较疏松,上部比较紧密。

胶结物有磨圆度较好的石英颗粒;含泥质成分较高,有黄色斑点和无定向的条带分布。

角砾含量向上有减少之势。

砾石沉积环境复杂,在横向上迅速相变,一些巨大的灰岩体,本身即构成一个角砾,存在于砾石中。

该地层厚度变化十分显著。

在虎皮脑鼓山其厚度仅10米,而在漳河一代厚度可达65米。

第三段:

下部为灰色厚-巨厚层夹中厚层或薄层致密灰岩,灰色中厚-厚层花斑或蠕虫白云质灰岩,层理清楚,花斑显著;中部主要为厚层夹中厚层白云质灰岩。

具黄色、肉红色花斑,可形成花斑显示的交错层的沉积形象。

中厚层白云质灰岩层理清楚,并发育少量灰色薄层板状致密灰岩及含白云质灰岩;上部为灰色巨厚,厚层白云质灰岩,灰、灰黄色中厚层致密灰岩。

其中夹有2-3层灰黄、浅灰色中厚层角砾状白云质灰岩或角砾状灰岩。

厚106.36米。

在鼓山地区,曾发现在该层中含5-6层石盐、石膏假晶层。

假晶大小不一,呈方形、圆形或呈板形、针状。

根据胡峪钻孔资料,在该层位发现有20余米的石膏矿化层。

含头足类化石:

假埃斯茎莫角虫、五顶角石、含腹足类化石:

冬纳氏蛐、马化蛐、链房蛐。

(2)上马家沟组第一段本段主要为一套灰黄、黄、褐黄、少量肉红色、紫色(或斑杂色)中厚层角砾状含白云质泥质灰岩,间夹灰色中厚层含白云质灰岩或薄层灰岩。

角砾成分以灰岩为主,局部含大量的砂质碎屑。

角砾棱角分明,有的差些。

角砾粒径大小不一,成层性差,多为钙质泥质胶结。

角砾被水淋滤后常呈蜂窝状构造,比较松散,在地貌上形成缓坡,比较明显。

此段角砾下部有些地方相变为黄绿色薄层页岩和黄色、紫色含铁质角砾状灰岩。

其厚度变化较大,鼓山一带为16米厚,一般为60-80米。

在崔炉、明峪两地发现在其下部的角砾状白云质灰岩中,含石膏假晶。

在胡峪的钻孔资料也见有石膏层位。

第二段:

底部为厚层石灰岩,层内普遍含燧石结核,呈团块状,风化后呈浅黄色或铁锈色,为该段的特有标志。

中下部为厚层花斑状灰岩与纯灰岩互层。

花斑呈灰、灰黄色、浅红色等,风化后突击层石为“蠕虫状灰岩”。

上部薄层致密纯灰岩与薄层白云质灰岩互层。

顶部为深灰色中厚层纯灰岩,向下逐渐变为花斑灰岩,厚层纯灰岩含5-6层燧石层,呈链状分布,间距0.5米左右,沿走向分布稳定。

内含头足类化石:

假隔壁灰角石、灰角石、盘珠角石、墰氏阿门角石、阿门角石,腹足类:

松旋蛐、小栉虫。

第三段:

顶部为一层厚0.2-2.0米,粉红色白云质灰岩或泥质灰岩,层理发育。

上部为深灰色具层理薄层纯灰岩,白云质灰岩及红色条带状花斑灰岩。

中部为灰色中厚层灰岩,时而夹薄层花斑灰岩、白云质角砾岩,纯灰岩中有数层燧石。

下部为巨砾角砾岩,角砾大小悬殊,其成分下部以角质为主,白云质次之,向上逐渐变白云质为主,风化淋滤后形成溶孔溶洞。

含头足类化石:

半枕角石、阿门角石、青木氏环角不比较种。

本段厚度60-90米,平均74米(3)峰峰组(O2f1)为一套架色角砾状灰岩。

下部为灰绿色、浅桔黄色角砾状微晶灰岩、角砾状泥质灰岩、角砾状含泥质灰岩。

据蜂窝状构造,层理不清。

角砾成分主要为灰岩,并有铅土页质岩碎块。

泥钙质胶结,常见含粉砂质。

中部角砾状灰岩,夹12层中厚层纯灰岩,共中一层稳定,厚达23米,另一层不稳定,呈透镜状,上部为土黄色、粉色、桔黄色角砾状灰岩,角状白云质灰岩,两者有时呈互层出现,特点与下部相似。

在上、下两套角砾状灰岩中均发现石膏假晶,赋存于角砾状白云质灰岩、角砾状泥质灰岩中。

据矿区北部王窑一带钻孔资料证明该段是重要的石膏层位。

本段厚4966米第二段(O2f2)下部为深灰色巨厚中厚层致密灰岩、微晶灰岩、纯质,有时具不甚明显的花瓣,和稀疏零星的铁质结核。

中部为中厚层纯灰岩与花斑灰岩互层。

花斑为灰色、灰黄和褐黄色。

自下而上花斑由褐黄变灰黄灰白色。

顶部为薄层(层纹状)灰岩和角砾状灰岩白云质灰岩。

岩石颜色为灰黄、浅黄、褐黄色。

本段岩性个别地段可称为具工业价值的电石灰岩矿床。

本段含丰富的化石,化石均被方解石交代。

顶部以藻类化石发育,并具一层20厘米厚的介壳灰岩,成产腕足化石,可做标志层。

厚66.5288.36米现将虎皮闹剖面叙述如下:

上面地层中石炭统本溪组:

浅灰色浅灰色铅土页岩-平行不整合-中奥陶统峰峰组:

158米二段:

(51)浅灰色巨厚层致密灰岩21米(50)浅灰色厚夹中厚层灰岩15米(49)黄色中厚层角砾状灰岩16米(48)肉红色中厚层结晶灰岩4米(47)3.深灰、灰黑色后夹层巨厚层致密灰岩,顶部的化石具浅色团块。

12米(47)2.深灰色中厚致密灰岩,局部夹黄灰色浅层泥质灰岩。

6米(47)1.灰黑色巨厚层致密灰岩。

15米一段:

(46)中厚夹厚层肉红色角砾状灰岩。

28米(45)斑杂色厚层角砾状灰岩,具石盐、石膏假晶。

15米(44)薄层白云质灰岩,夹浅黄色浅层泥质灰岩。

11米(43)灰、灰红色中夹浅薄层灰岩。

8米(42)灰白色、肉红色中厚角砾状灰岩,具石盐石膏假晶。

4米上马家沟组286米三段:

(41)中层灰岩和毛花斑白云质灰岩17米(40)黄色中层角砾灰岩夹薄层灰岩和中棕色白云岩42米(39)薄层灰岩夹中层角砾状灰岩13米(38)灰色中层灰岩,夹黄褐色中厚层角砾状灰岩15米二段:

(37)灰色薄板状灰岩夹中厚灰岩17米(36)灰色薄层夹中厚白云质灰岩14米(35)灰色中层花斑状灰岩与黄灰色中厚灰岩互层27米(34)灰色中厚层花斑状白云质灰岩,含燧石团块。

10米(33)灰色厚层灰岩,含燧石团块23米(32)灰色厚冲曾灰岩,含燧石团块28米(31)灰黄、肉红色厚层角砾状,含白云质灰中层白云质灰岩71米(30)浅灰色薄板状白云质灰岩夹浅灰色中厚层灰岩9米下马家沟组:

三组:

(29)灰色巨厚层白云质灰岩,具巨大的石膏与石盐假晶13米(27)灰色厚层白云质灰岩16米(26)灰色和板状灰岩,具黄色中层角砾状灰岩10米(25)灰色厚层夹中层花斑状白云质灰岩17米(24)灰色薄板状灰岩,白云质灰岩4米(23)浅灰色厚层夹中厚层白云质灰岩,底部有角砾6米(22)浅灰色薄层夹中层白云质灰岩10米(21)浅灰黄色中层角砾状灰岩10米(20)灰色厚层白云质灰岩8米(19)灰色中厚夹薄层含白云质灰岩9米(18)灰色厚、巨厚层夹中厚层灰岩6米二段:

(17浅灰色中厚层角砾状灰岩11米一段:

(16黄白色薄层白云质灰岩夹黄色中层角砾状灰岩8米(15浅灰色薄层白云岩7米(14)灰色薄层含砂白云岩,底部有粉色钙质石英砂岩1米-平行不整合-下奥陶统亮甲山组:

(13灰白色中层含燧石结核白云岩28米(12黄色中层,含燧石角砾白云质灰岩白云岩9米(11灰白色中层燧石条带白云岩5米(10)灰黄色薄层含钙质白云岩12米整合下伏地层:

上寒武统风山组:

(9)黄色中厚层白云岩,底部为薄层状含砂,11米。

(8)黄灰色中层白云岩夹竹叶状白云岩和蠕虫状白云岩,29米。

(7)灰色中厚层白云岩。

(6)灰色中厚层夹薄层白云岩。

(二)奥陶系的岩化特征各组段岩化学分析数据如表所示:

从表中可以看到:

1、MgO的平均含量从下往上逐渐减少,而CaO的平均含量逐渐增加。

冶里亮甲组的MgO含量1419,全部为白云岩。

2、峰峰组合上下马家沟组的各组中,下部层位比上部层位含不溶残余成分高。

上马甲各组第二段由于灰岩中由大量的钙硅质结核,所以分析结果中,不溶残余要高于其他各段灰岩。

(三)沉积旋回和岩相变化特征奥陶系沉积为一套浅海磷酸岩相。

大致可以认为早世为高镁碳酸盐;中世为高钙碳酸盐。

从纵向看该期可划分五个旋回。

1、从整体看,冶里期,亮甲山期韵律性不太明显,下、上马家沟,峰峰组沉积韵律较明显,说明地壳运动由稳定而日趋活动的特点。

2、上,下马家沟和峰峰期沉积韵律都以角砾岩开始,并且包含着一定的陆缘碎屑,这些碎屑代表着沉积间断的含义。

从横向来看,可以分辨出矿区中部,南部及北部在沉积环境上的差别。

1、早世冶里期和亮甲山期在矿区内变化不大。

2、中世下马家沟期第一段的含砾石石英砂岩,在鼓山一带仅0.5米,杨家堂一带变厚,最厚可达5米以上。

而在漳河一带该地层下部存在有古风化壳。

第二段在鼓山,虎皮脑地段仅厚15米,而在漳河南岸竟达65米。

而这些巨厚沉积地段砾石巨大,物质变化剧烈,成因复杂。

显示出下马家沟期开始,北段和南段相对下降,中断上升的古地理环境。

3、上马家沟期,相对稳定。

北部胡峪一带第一段角砾岩较南段较厚,而南段地层中夹有绿色页岩层,亦反应了其沉积环境的差别。

4、峰峰期继承了上、下马家沟组的特点。

第一段角砾岩厚度变化都不大,但在南北两段均为灰绿色,土黄色铝土质页岩,泥灰岩。

而中段都党一带均为紫色,紫红色。

这都说明了沉积环境的变化。

奥陶纪沉积环境的变化,对于进一步寻找沉积矿产起到了一定的指导意义。

南、北两段相对下降区有时形成泻湖,无疑对石膏的形成有积极的因素。

四、石炭四、石炭、二叠系二叠系矿区内石炭,二叠系分布广泛,主要分布在矿区的盆地和鼓山以东地区。

石炭系划分为本溪组,二叠系主要划分为山西组,上、下石盒子组和石千峰组。

现分叙述如下:

石炭系石炭系1、本溪组(C2b)本溪组是覆盖在奥陶系灰岩之上煤系地层,与下伏峰峰组呈假整合接触关系。

其岩性:

底部为不稳定的山西式铁矿或铁质粉砂岩,有时为黄褐色的粗砂岩所代替。

中下部为灰白色具鲕状结构的G层铝土矿,风化后层面具铁锈色氧化藻膜,中夹一层极不稳定的浅灰色砂灰岩,厚03米。

上部为浅灰色含铝细砂或粉细砂,内含12层煤,称尽头煤,厚度0.10.2米,局部呈煤线。

此组地层在岗子窑煤矿铝土质页岩中发现:

大脉羊齿化石,此系欧洲中石炭纪最重要的标准化石。

同时也发现有小纺锤筳。

也系中石炭的产物。

本组地层厚度由南向北有逐渐增厚的趋势,石炭岩的厚度与层数由南向北亦逐渐增多。

本组地层在矿区520米。

2、上石炭统太原组(C3t)太原组的是矿区主要煤系地层,呈一套黑、黑灰色泥岩,灰、浅灰色砂质岩及灰、灰白色中细粒砂岩互层。

夹有58层海相薄层灰岩。

从上而下有:

一座灰岩(不稳定),野青灰岩(稳定),山青灰岩(北部为泥岩或砂岩代替),伏青灰岩(稳定),小青灰岩(不稳定),中青灰岩(稳定),大青灰岩(稳定),下架灰岩(不稳定)。

内含煤层1215层,可采者6层,局部可采者一层。

从上而下有:

一座煤,野青煤,山青煤,伏青煤(局部可采),小青煤,大青煤,下架煤。

本组底部为一层灰白浅黄色中粒砂岩(称晋祠砂岩),成分以石英为主长石次石,高岭土和泥质胶结,节理发青,风化后呈以方块或菱形状,层石常见铁质氧化圈或铁质薄膜。

本层分布稳定,在矿区南部常被砂质泥岩或矽质泥岩代替。

厚36米,局部厚达10米,平均5米上下。

砂岩及泥岩中含蕨类、科达木、鳞木等植物化石。

薄层石灰岩中动物化石丰富。

本组地层厚90120米。

二叠系二叠系二叠系的分布与石炭系相同。

其厚度均为1660米。

俊为陆相和过度相沉积。

下二叠统

(1)山西组(P1s)山西组是矿区主要含煤地层。

上部为深灰,灰色中粗粒砂岩及砂质泥岩,砂泥岩中有12层含有鲕粒。

下部以灰黑色砂质泥岩为主,夹灰色砂岩,含煤25层,可采者一层(大煤),局部有可采者一层(小煤)。

底部普遍存在一层分布稳定,厚23米的灰色中细粒砂岩,称北叉沟砂岩。

成分石英为主,长石次之,钙硅质胶结。

具斜层理。

风化后层面有铁锈色的圆形小球突出。

含植物化石丰富。

本组地层厚5095米,平均60米。

峰峰矿区和华北广大地区一样,自中奥陶世地壳上升,遭受风化剥蚀,自中石炭世开始下沉,接受沉积。

从地层的沉积环境来看,本溪组,太原组应为海陆交互相的沉积,山西组则应为陆相沉积。

就其沉积构造大致可分为两个建造,即:

本溪组的“陆源铝土铁质建造”和太原组山西组的“单陆屑含煤建造”。

本溪组的“陆源铝土铁质建造”是典型的稳定陆壳建造之一。

它代表古陆的稳定时期,存在大陆平原环境及湿热气候条件下,发育良好的风化壳作用所形成的岩石共生组合。

其在岩石垂向变化具有明显的“铁铝煤”的旋回性沉积结构。

矿区的铝土铁质建造沉积旋是在奥陶系顶古风化壳上开始的,其上为铁质粉砂岩,致密块状铁矿层,或铁矿透镜体为其特征,向上为铁矿层,含铁铝土页岩,豆状鲕状铝土矿铝土页岩及粘土岩;建造的顶部为砂岩,页岩,灰岩与煤层的组合。

建造中主要形成矿种应为铁矿和铝土矿,铁矿可直接产上奥陶纪石灰岩喀斯特地貌之上,矿体一般呈鸡窝状和柱状。

矿区张二庄的赤铁矿即为此类。

铁矿或铁质页岩之上为铝土矿床。

铝土矿矿层呈透镜状或层状,自爱垂直方向和水平方向均过渡为粘土质页岩,其上部为尽头煤。

该层铝土矿为G层铝土矿,是矿区内最重要的制陶和耐火原料。

太原组山西组的单碎屑含煤建造是由煤层,炭质页岩,(泥岩)与海陆交互相的单陆屑式沉积组合形成。

本建造是海陆交替的潮湿气候带建造类型,以发育巨型到大型煤为特点,此外还具有耐火粘土矿床。

矿区的太原、山西组的含煤建造和南北欧石炭纪含煤建造应属同一类型,峰峰矿区的整个含煤建造是从华北大海侵开始发育起来的。

儿整个含煤建造形成又处于总的海退序次中,即在递次海侵范围的不断缩小中。

太原组中,煤、灰岩、砂岩、页岩交互出现,说明海侵频繁,地壳的运动频繁,不宜于形成稳定的环境,也不利于厚煤层的堆积。

山西组自北叉沟砂岩之上海