备战中考语文全真模拟卷江苏南京专用解析版.docx

《备战中考语文全真模拟卷江苏南京专用解析版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《备战中考语文全真模拟卷江苏南京专用解析版.docx(22页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

备战中考语文全真模拟卷江苏南京专用解析版

备战2021年中考语文全真模拟卷(江苏南京专用)

第二模拟

一(30分)

1.班级编辑主题阅读班刊,请你参与。

(8分)

以下是小高请语文老师为班刊写的卷首语。

请你阅读并完成问题。

卷首语

我们是农村的孩子,像一棵小草生长在田野,闻花香,听鸟鸣;也凭风吹,任雨打。

承受自然的沐浴,向着旷野一路奔跑,迎着风雨健康成长……

我们是农村的孩子,睁大渴求知识的双眸坐在教室,聆听老师的教诲,接受知识的熏陶;吟诵着华章一路歌唱,手攥着书本茁壮生长……

亲爱的同学,如果说,田野给我们以生命的质朴,那么阅读给我们以生命的丰厚。

在阅读的世界里,我们将与任何人一样,赢得人生同样的起跑线,因为读书,是世界上门kǎn最低的高贵举动。

阅读吧,亲爱的同学!

打开这薄薄的册子,记录我们心灵站立的姿态!

(1)给加点字注音,看拼音写汉字。

(2分)

熏陶()门kǎn()

(2)“卷首语”中的“卷”字与下列成语中的“卷”字意思不相同的一项是(1分)

A.开卷有益B.风卷残云C.卷帙浩繁D.手不释卷

(3)末尾划线句从语气上来说是()(2分)

A.陈述句B.感叹句C.疑问句D.祈使句

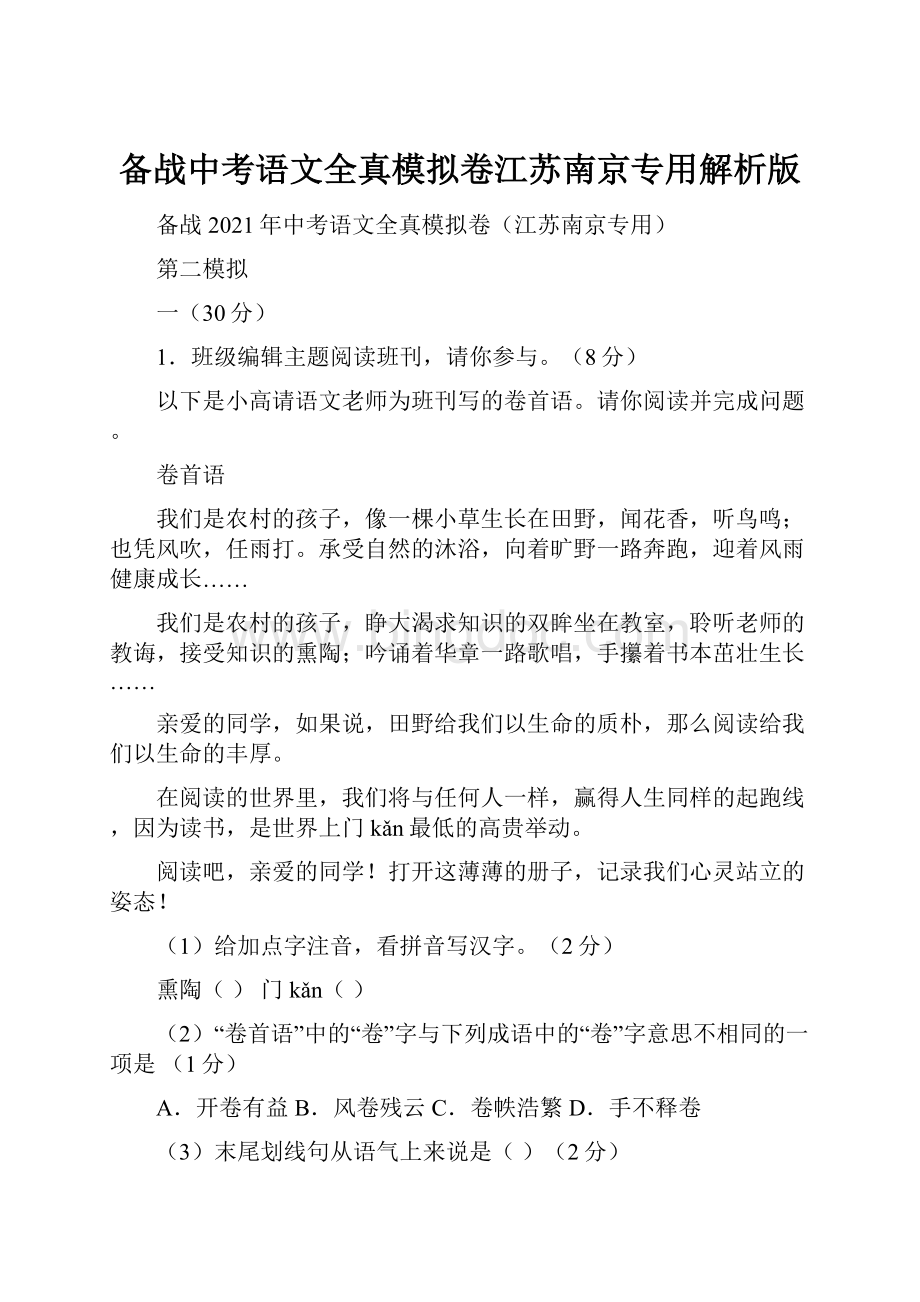

(4)从下面两幅字中任选一幅临写。

(3分)

【答案】

(1)táo槛

(2)B

(3)D

(4)闻花香/听鸟鸣

【分析】

(1)“熏陶”:

指人的思想行为因长期接触某些事物而受到好的影响。

“门槛”:

比喻界限,关口。

注意“槛”的读音。

(2)B.“卷首语”“开卷有益”“卷帙浩繁”“手不释卷”中的“卷”意思都是书本,“风卷残云”中的“卷”意思是卷走。

故选B。

(3)D.“打开这薄薄的册子,记录我们心灵站立的姿态!

”这两个分句分别以动词“打开”“记录”开头,省略了主语,属于祈使句。

故选D。

(4)这道题考查学生的书写水平。

题干要求正确、规范、工整地抄写在下面相应的方格中。

因此我们在抄写时,不能有错别字,不能有涂改,一笔一画要写工整。

注意“闻”和“鸣”的结构。

2.同学们一起整理以“花鸟鱼虫天然趣”为专题的古诗文材料。

请你参考示例,根据类别和点评,在每一横线上填写相应的一句古诗文名句。

(6分)

类别

古诗文名句

点评

花

杨花榆荚无才思,惟解漫天作雪飞。

落红不是无情物

草木无心却有情

鸟

乡书何处达?

________________。

_________________

禽鸟处处飞

鱼

夕日欲颓,_________________。

_________________

自得其乐

虫

小荷才露尖尖角,_____________。

_________________

大地上的精灵

【答案】

(1)归雁洛阳边

(2)示例:

几处早莺争暖树(3)沉鳞竞跃(4)示例:

鱼戏莲叶间(5)早有蜻蜓立上头(6)示例:

蝉鸣黄叶汉宫秋

【详解】本题考查古诗句的积累。

本题需要根据类别和点评,在横线上填写相应的古诗文名句。

默写题不论分几种类型,都是以记忆、积累为根本的,解题时一是要透彻理解诗文的内容,二是要认真审题,找出符合题意的诗文句子,三是答题内容要准确,做到不添字、不漏字、不写错别字。

本题的“雁、洛阳、鳞、竞、蜻蜓”等字词容易写错。

示例:

鸟——两个黄鹂鸣翠柳;鱼——桃花流水鳜鱼肥;虫——秋蝉鸣树间。

3.小文准备写一副抗疫对联张贴在“学习园地”里,他写的上联是“九州共济迎瑞气”,下列选项中最适合作下联的是()(3分)

A.不惧天灾疫情险B.齐心协力送瘟神

C.亿万人民渡难关D.万众同心战疫情

【答案】D

【详解】本题考查撰写对联的能力。

需注意:

(1)上下联的字数要相同。

(2)对联的词性要相同,名词对名词,动词对动词。

(3)上下联的声调要讲平仄。

根据上联“九州共济迎瑞气”可知,“九州”对“亿万”或“万众”,故排除A、B,“共济”对“同心”,故排除C,“迎”对“战”,“瑞气”对“疫情”。

故选D。

为了更好地帮助同学们解决学习中的困惑,光明中学举行了“与名师面对面”系列活动,请你参与,并完成相关任务。

4.学校准备邀请特级教师李老师来校讲学,现在请你以学生会组织委员王成的身份电话邀请李老师,你该怎么说?

(3分)

5.讲座中李老师展示了一张统计图,请仔细阅读,完成后面的问题。

(6分)

2017年盐城市中考作文失分原因统计

说明:

1.选材:

中心不明,材料陈旧;2.语言:

苍白无力,缺少文采;3.结构:

条理不清,布局欠妥;4.其他:

书写潦草、标点不当。

根据上表,请你对即将步入2018年中考考场的盐城考生提出两点写作方面的建议。

建议一:

建议二:

【答案】

4.示例:

李老师,您好!

我是光明中学学生会组织委员王成。

为了更好地帮助同学们解决学习中的困惑,我们准备邀请您来我校讲学,您看可以吗?

5.示例1:

要确定写作中心(力求深刻),选好写作素材;

示例2:

语言表达要规范准确,讲究技巧。

(如从结构或书写上答,言之有理也可以。

)

【详解】

4.本题考查邀请词。

要有礼貌,交代清楚事由。

示例:

李老师,您好!

我是光明中学学生会组织委员王成,为了帮助同学们解决学习中的困惑,我校举行与“名师面对面”系列活动,我们想邀请您参加。

如果您能抽空参加我们的活动,是对我们极大的支持。

5.本题考查建议。

根据统计图,针对失分原因,可示例如下:

建议一:

文章首尾要把中心明确无误地亮出来,选材要新颖,选取与我们现在的时代紧密相接的新颖的素材。

建议二:

结构要匀称,不要把主体部分只写成一大段,要合理分成几小段。

6.康康小组打算做一期“映像南京”微信推送,请你参与。

康康想为“映像·南京人”公众号配制头像,下面哪幅图做头像比较好?

结合以下文段,你想推荐哪一幅?

请说明理由。

(4分)

萝卜蓝鲸

《金陵晚报》和东南大学正态调查中心联合发放了180份调查试卷,回收有效答卷171份。

关于南京人的性格,最集中的三种看法是“淳朴”“热情”和“保守”。

从某种意义上来说,南京人的性格是六朝精神在民间的残留,也就是所谓“菜佣酒保,都有六朝烟水气”。

自由散漫,做事不紧不慢,这点悠闲,是老祖宗留下来的。

(选自叶兆言《南京人》)

【答案】示例1:

萝卜。

南京人常被称为“大萝卜”:

萝卜实心,符合南京人实心眼的特点;萝卜长在地里,符合南京人淳朴、保守的特点;(杨花)萝卜爽脆/外皮红色,符合南京人待人热情的特点。

示例2:

蓝鲸。

蓝鲸在海洋中悠游,符合南京人做事悠闲、不紧不慢的特点;谐音类似,符合南京人“l”“n”不分的语音特点。

【详解】这道题考查徽标解说的能力。

先仔细观察徽标整体构图,注重细节(外形、色彩);再由徽标主题特点联想构图要素的象征义、寓意;最后用准确、简明、平实、清晰的语言进行表述。

本题注意抓住材料中南京人的性格特点来解说。

如果选择“萝卜”,需要抓住萝卜红色的外皮,质地的紧实、脆爽等特点和南京人“淳朴”“热情”“保守”的性格之间的联系来解说;如果选择“蓝鲸”,则需要抓住蓝鲸悠游自在的性格特点和南京人的“自由散漫,做事不紧不慢”“悠闲”的做事风格来解说。

二(40分)

(一)文言文阅读(8分)

游青碧溪记

〔明〕李元阳

溪在点苍山①马龙峰之南。

正德庚辰,予尝游焉。

嘉靖辛丑,郡守杨公邛崃②招予复至溪上。

丙辰,又同郡马公元冈、任公积斋,深穷其源。

源出山下石涧,涌沸③为潭,深丈许,明莹不可藏针。

小石布底,累累如卵如珠,青绿白黑,丽于宝玉,错如霞绮。

才有坠叶到潭面,鸟随衔去。

潭三面石崖,其净如拭,纤尘不住。

观玩久之。

乃侧上左崖石罅中,避雨而坐,俯瞰潭水,更互传杯,不觉尽醉。

右崖有“禹穴”二字,杨公所刻。

出潭东行,见石上流泉渐靡④成渠最滑不可着足,有轻蹑者,辄失脚落。

中潭深两丈许,以水明见底,人多狎易之,不知其叵测也。

下潭水光深青色,中潭鸦碧色,上潭鹦绿色,水石相因,水光愈浮,石色愈丽。

予每至溪上,縠纹⑤璧影,印心染神,出溪虽涉人事,而幽光在目,屡月不能忘。

缘溪而出,水之所经,因地赋形,圆者如镜,曲者如初月,各有姿态,皆可亭以赏其趣。

马、任二公尝建“濯缨亭”,今废矣。

此溪四时不竭,灌溉千亩,人称为“德溪”云。

(选自《山水人物》,世纪出版集团,2001年2月版,有删改)

[注释]①点苍山:

位于云南大理。

②杨公邛崃:

杨仲琼,大理知府,四川邛崃人。

③沸:

泉水涌出的样子。

④靡:

冲荡。

⑤縠纹:

形容溪水微波如皱纱。

7.下面句子有两处停顿,请用斜线(/)标出。

(2分)

见石上流泉渐靡成渠最滑不可着足

8.请用现代汉语翻译文中画横线的句子。

(3分)

出溪虽涉人事,而幽光在目,屡月不能忘。

9.文中画波浪线句子的景物描写极为精彩,请你赏析。

(3分)

【答案】

7.见石上流泉/渐靡成渠/最滑不可着足(见石上流泉渐靡成渠/最滑/不可着足)

8.离开青碧溪后,虽然经历人世间的事/俗世的事务,但是(青碧溪)的清幽风光还在眼前/历历在目,数月也不能忘怀。

9.用了比喻/夸张/侧面描写,从潭底小石头的形、色、光三方面,表现出了水清石美/侧面衬托出潭水的清澈,表现出作者的赞美/陶醉之情。

【解析】

7.文言文断句首先要读懂句子的意思,根据句子的意思可以准确断句。

句子意思读不懂的时候,也可根据虚词、对话、修辞、句子结构成分、文言文固定格式、习惯句式等断句。

这句话意思是:

看见清泉流过石头,渐渐冲荡成水渠,极滑不好立足。

根据意思划分节奏即可。

8.文言文的翻译一般有直译和意译两种方法,具体到某一句子时要注意通假字、词类活用、一词多义、特殊句式等情况,如遇倒装句就要按现代语序疏通,如遇省略句翻译时就要把省略的成分补充完整。

虽:

虽然;人事:

人间俗事;屡:

几。

点睛:

翻译语句时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,思考命题者可能确定的赋分点。

具体的方法是:

首先找出关键实词、虚词,查看有无特殊句式,运用“留”“删”“调”“换”“补”的方法,直译为主,意译为辅;然后按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当调整,达到词达句顺。

9.鉴赏文章中富有表现力的语句,一般遵循“方法+效果+情感”这六个字的原则,但是,无论运用什么写作方法,在分析效果时,都必须与人物的形象与情感联系起来,同时还要有全局意识,即联系全文来鉴赏要分析的句子。

“小石布底,累累如卵如珠,青绿白黑,丽于宝玉,错如霞绮”意思是“潭底遍布小石头,如卵如珠,青绿白黑,比宝石更明丽,交错生辉,像霞绮一样灿烂”,这句话将“小石子”比作“卵、珠”,并对其色彩进行夸张描写,表现出了石子之美,并从侧面衬托出潭水的清澈,表现作者的赞美之情。

选自《山水人物》作者:

李元阳年代:

明

参考译文:

青碧溪在云南大理点苍山马龙峰南面。

正德十五年,我曾经到那里游玩过。

嘉靖二十年,知府杨仲琼邀请我再次去游玩。

嘉靖三十五年,我与马、任两公(一起去游玩),深探青碧溪的源头。

(青碧溪的)源头出自山下石涧处,泉水涌出成潭。

潭深约一丈,明亮光洁到连针都无所遁形。

潭底遍布小石头,如卵如珠,青绿白黑,比宝石更明丽,交错生辉,像霞绮一样灿烂。

潭面刚有落叶坠下,就有鸟儿随之衔去。

潭三面石崖,干净得像是被擦拭过,不染一丝灰尘。

观看游玩了很久后,我们就从侧面上到左边山崖的石头缝中,坐着避雨。

从这里俯视潭水,推杯换盏,不觉之中都醉了。

右边山崖有“禹穴”两个大字,是杨公刻写的。

出了(上潭)向东走,清泉流过石头,渐渐冲荡成水渠,极滑不好立足,(即便)有人小心经过,也总会失足落水。

中潭深两丈左右,因为水清见底,所以人们大多轻率亲近它,不知道危险不可测。

下潭水色是深青色,中潭水色是鸦碧色,上潭水色是鹦绿色。

水石相依,水光越盛,石色越美。

我每每到溪上,觉得水纹如縠,石影像璧,(这种景色)印心染神,离开青碧溪后,虽然经历俗世的事务,但(青碧溪)的清幽风光还在眼前,数月也不能忘怀。

沿着溪水(向)外走,水流经过的地方,根据地势流淌成不同形状。

圆形之处像镜子,弯曲之处像初月,姿态各异,都可以筑亭来细赏这中间的趣味。

马、任二公曾建造“濯缨亭”,现在已经荒废了。

青碧溪四季不干涸,灌溉千亩农田,(所以)人们称它为“德溪”。

(二)现代散文阅读(14分)

葵·薤

汪曾祺

小时读汉乐府《十五从军征》,非常感动。

诗写得平淡而真实,没有一句迸出呼天抢地的激情,但是惨切沉痛,触目惊心。

词句也明白如话,不事雕饰,一个十来岁的孩子也完全能读懂。

我未从过军,接触这首诗的时候,也还没有经过长久的乱离,但是不止一次为这首诗流了泪。

然而有一句我不明白,“采葵持作羹”。

葵如何可以为羹呢?

我的家乡人只知道向日葵,这东西怎么能做羹呢?

用它的叶子?

向日葵的叶子很大,叶面很粗,有毛,即使是把它切碎了,加了油盐,煮熟之后也还是很难下咽的。

另外有一种秋葵,开淡黄色薄瓣的大花,叶如鸡脚,又名鸡爪葵。

这东西也似不能做羹。

还有一种蜀葵,又名锦葵。

我们那里叫作端午花,因为在端午节前后盛开。

我从来也没听说过端午花能吃,——包括它的叶、茎和花。

后来我在山东博物馆的庭院里看到一种戎葵,开着耀眼的朱红的大花,红得简直吓人一跳。

我想,这种葵大概也不能吃。

那么,持以作羹的葵究竟是一种什么东西呢?

后来我读到吴其濬的《植物名实图考长编》和《植物名实图考》。

吴其濬是个很值得叫人佩服的读书人。

他是嘉庆进士,自翰林院修撰官至湖南等省巡抚。

但他并没有只是做官,他留意各地物产丰瘠与民生的关系,写成了《长编》和《图考》。

他的著作是我国十九世纪植物学极重要的专著。

吴其濬在《图考》中把葵列为蔬菜的第一品。

他用很激动的语气,几乎是大声疾呼,说葵就是冬苋菜。

然而冬苋菜又是什么呢?

我到了四川、江西、湖南等省才见到。

我有一回住在武昌的招待所里,几乎餐餐都有一碗绿色的叶菜做的汤。

这种菜吃到嘴是滑的,有点像莼菜。

我问服务员:

“这是什么菜?

”“冬苋菜!

”第二天我过到一个巷子,看到有一个年轻的妇女在井边洗菜。

叶片圆如猪耳,颜色正绿,叶梗也是绿的。

我走过去问她洗的这是什么菜,“冬苋菜!

”我这才明白:

这就是冬苋菜,这就是葵!

那么,这种菜做羹正合适。

从此,我才算把《十五从军征》真正读懂了。

吴其濬为什么那样激动呢?

因为在他成书的时候,已经几乎没有人知道葵是什么了。

蔬菜的命运,也和世间一切事物一样,有其兴盛和衰微,提起来也可叫人生一点感慨。

葵本来是中国的主要蔬菜,时时见于篇咏。

元代王祯的《农书》还称葵为“百菜之主”。

不知怎么一来,它就变得不行了。

明代的《本草纲目》中已经将它列入草类,压根儿不承认它是菜了!

葵的遭遇真够惨的!

到底是什么原因呢?

我想是因为后来全国普遍种植了大白菜。

大白菜取代了葵。

幸亏南方几省还有冬苋菜,否则吴其濬就死无对证,好像葵已经绝了种似的。

吴其濬是河南人,他的家乡大概早已经没有葵了,都种了白菜了。

他要是不到湖南当巡抚,大概也弄不清葵是啥。

吴其濬那样激动,是为葵鸣不平。

其意若曰:

葵本是菜中之王,是很好的东西;它并没有绝种!

它就是冬苋菜!

您到南方来尝尝这种菜,就知道了!

北方似乎见不到葵了。

不过近几年北京忽然卖起一种过去没见过的菜:

木耳菜。

你可以买一把来,做个汤,尝尝。

就是那样的味道,滑的。

木耳菜本名落葵,是葵之一种。

由葵我又想到薤(xiè)。

我到内蒙古去调查抗日战争时期游击队的材料,看了好多份资料,都提到部队当时很苦,时常没有粮食吃,吃“荄荄”。

我想“荄荄”

是什么东西?

后来在草原上有人给我找了一棵,我一看,明白了:

这是薤。

薤叶极细。

我捏着一棵薤,不禁想到汉代的挽歌《薤露》:

“薤上露,何易晞,露晞明朝更复落,人死一去何时归!

”薤叶上实在挂不住多少露水,太易“晞”掉了。

用此来比喻人命的短促,非常贴切。

同时我又想到汉代的人一定是常常食薤的,故尔能近取譬。

北方人现在极少食薤了。

南方人还是常吃的。

湖南、湖北、江西、云南、四川都有。

这几省都把这东西的鳞茎叫作“藠(jiào)头”。

湖南等省人吃的藠头大都是腌制的,或入醋,味道酸甜;或加辣椒,则酸甜而极辣,皆极能开胃。

南方人很少知道藠头即是薤的。

北方城里人则连藠头也不认识。

我曾买了一些,请几位北方同志尝尝,他们闭着眼睛嚼了一口,皱着眉头说:

“不好吃!

——这哪有糖蒜好哇!

”我本想长篇大论地宣传一下藠头的妙处,只好咽回去了。

哀哉,人之成见之难于动摇也!

我写这篇随笔,用意是很清楚的。

第一,我希望年轻人多积累一点生活知识。

古人说诗的作用:

可以观,可以群,可以怨,还可以多识于草木虫鱼之名。

草木虫鱼,多是与人的生活密切相关。

对于草木虫鱼有兴趣,说明对人也有广泛的兴趣。

第二,我劝大家口味不要太窄,什么都要尝尝,不管是古代的还是异地的食物,比如葵和薤,都吃一点。

一个一年到头吃大白菜的人是没有口福的。

许多大家都已经习以为常的蔬菜,其实原来都是外国菜。

西红柿、洋葱,几十年前中国还没有,很多人吃不惯,现在不是也都很爱吃了么?

你当然知道,我这里说的,都是与文艺创作有点关系的问题。

(载于1984年第11期《北京文学》)

10.概括作者确认葵可以做羹的过程,并说说你从这个过程中得到的启示。

(3分)

作者所见到的葵都不能吃,因此对“葵如何可以为羹”产生疑惑。

→________

→_______

启示:

______

11.文中画线句连用三个感叹号,表达了吴其濬怎样的心情?

他为什么会有这样的心情?

(3分)

它并没有绝种!

它就是冬苋菜!

您到南方来尝尝这种菜,就知道了!

12.作者由葵又想到薤,关于“薤”这一部分能否略去不写?

(4分)

13.汪曾祺先生说本文“与文艺创作有点关系”,小亮同学认为这篇文章和阅读也有点关系,他就此话题和你展开探讨,请完成下面的对话。

(4分)

小亮:

我认为葵和薤就好像古代的经典,例如,陶渊明的《饮酒》、范仲淹的《岳阳楼记》,看似退出了现代生活,被许多人淡忘,但诗文中回归自然的那份悠然,以天下为己任的那份担当却一直延续至今,并未走远。

你:

说得很有道理。

我觉得“西红柿、洋葱”可以比喻外国作品,我们初中课本中就有不少,例如,____________

【答案】

10.后来读到吴其濬的两部书,得知葵就是冬苋菜;

到了四川、江西、湖南等省见到冬苋菜并证实用葵作羹正合适;

从其中一个角度,答出一点合理的启示即可。

示例①在读书过程中要善于发现问题,生发疑问;示例②查找相关资料,有助于解决问题;示例③要进行实地考察、验证,这样才能最终释疑。

11.表达了吴其濬发现“葵”的激动、惊喜,他为世上还有葵深感庆幸,迫切希望人们了解葵、食用葵。

(答出一点即可)因为当时已经几乎没有人知道葵是什么了,吴其濬为葵鸣不平;吴其濬在做官的同时还留意各地物产丰瘠与民生的关系,在他看来,葵的再发现意义重大。

12.不能。

因为薤和葵都经历衰落的命运,说明这种现象不是偶然的个别现象。

介绍葵之后再说薤,更能强化“多积累生活知识”“多识于草木虫鱼之名”“希望大家口味不要太窄”的用意。

13.答案示例:

阅读泰戈尔的《金色花》、莫泊桑的《我的叔叔于勒》,我从中深切感受到母爱和童真,促使我思考亲情、金钱在生活中的关系,在阅读中还了解了印度、法国当时的风俗人情。

多读一些外国作品,你会和作品中的思想感情产生共鸣,从一开始的不习惯变得喜爱阅读。

【分析】

10.本题考查对文本内容的理解。

第一空:

根据“后来我读到吴其濬的《植物名实图考长编》和《植物名实图考》……”一段的内容可得:

后来读到吴其濬的两部书,得知葵就是冬苋菜。

第二空:

根据“然而冬苋菜又是什么呢?

……”一段可概括为:

到了四川、江西、湖南等省见到冬苋菜并证实用葵作羹正合适。

第三空:

联系文本内容可知,本文作者读《十五从军征》发现了问题:

葵如何可以为羹呢?

从中可以得出启示:

在读书过程中善于发现问题。

作者查阅吴其濬的《植物名实图考长编》和《植物名实图考》得知葵就是冬苋菜,可得启示:

有问题要查找资料,有助于问题的解决。

作者到了四川、江西、湖南等省,才知道了冬苋菜又是什么,可得出启示:

只有经过实地的考查和验证,才能得出问题的正确答案。

11.本题考查赏析句子。

连用三个感叹号,强调了吴其濬发现“葵”就是冬苋菜后的激动、惊喜,“它并没有绝种”表现了他对于世上还有葵的庆幸。

“您到南方来尝尝这种菜”表现了他强烈希望人们能食用葵。

联系“葵本来是中国的主要蔬菜,时时见于篇咏。

元代王祯的《农书》还称葵为“百菜之主”。

不知怎么一来,它就变得不行了。

明代的《本草纲目》中已经将它列入草类,压根儿不承认它是菜了!

”可知当时人们已经不知道葵为何物了,如此鲜美的一种蔬菜,却不为人知,吴其濬深深为其不平。

联系“但他并没有只是做官,他留意各地物产丰瘠与民生的关系”可知,他认为葵的发现有着重大意义,它可以丰富人们的饮食,给人们提供营养。

所以才会在发现葵是冬苋菜后如此激动欣喜。

12.本题考查对文本内容的理解。

读文可知,薤和葵的命运相同,都曾是有名的蔬菜,最终都无人知晓。

写了葵以后再写薤,说明这种现象并不是偶然的个别现象,而是普遍存在的。

列举这两种蔬菜的经历,对于自己要表达的主旨也有强化的作用,希望年轻人多积累一些知识,多识草木鱼虫,口味不要太窄。

13.本题考查根据语境补齐句子。

分析语境可知,空白处应列举课本中选入的外国作品,表述自己从中得到的收获与启迪。

示例:

阅读雨果的《就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信》和海伦·凯勒《再塑生命的人》,我感受到了雨果对于英法联军侵略行为的强烈讽刺与控诉,感受到莎莉文如水般的柔情和对学生温柔细致的关爱。

阅读外国的文学作品,可以让我们看到一个不一样的世界,增长见识,扩大视野。

(三)非文学性文本阅读(10分)

材料一

美好生活是人们共同的向往,如何讲好美好生活的故事,不同媒体各有所长。

影视类长视频多以深邃的开掘、专业化的精工细作见长,短视频则特别适合呈现普通人对当下生活微小又真切的敏锐观察,更贴近“见微知著”的普通人视角。

数据显示,80%以上的用户自制短视频来自“生活随拍”。

各类短视频平台上,运动、亲子、旅行、美食、动植物等主题备受欢迎,富有时代气息。

短视频庞大流量所折射出的人们追求美好生活的强烈愿望,是持续推动用户参与创作分享的主要动力。

一幅幅原汁原味的生活画面、一段段饱满鲜活的生活记录,短视频展现的美好生活不仅范围广泛,而且立体多样。

无论是将日常生活片段进行戏剧化剪辑,还是与家人共同完成一段“生活小品”,人们都能在互动碰撞中释放情感、放飞心灵。

A通过短视频,不同地域、职业、性别、年龄的群体连接起来,共同捕捉呈现时代之美的瞬间,分享苦辣酸甜的滋味,汇聚积极乐观的态度。

(选自公众号“人民日报文艺”,杨承虎崔莉《短视频——赋能文化传播展现美好生活》,有删改)

材料二

我曾经计划做一个纪录片,叫《一只烧饼的旅行》,因为我觉得,一只烧饼可以带领我们去认知全世界。

烧饼是个不同地方的人有不同理解的食物。

就拿我自己来说吧,我小时候的烧饼是什么样子呢?

它大概有十公分宽,有二十公分长,是一个长条形的面饼,烤得非常焦。

B这种烧饼在我的老家还有一个名字,叫“缸帖子”。

为什么这么叫呢?

因为烤烧饼的炉膛,是用水缸倒过来做成的,下面生火,上面散热。

再放眼到全中国的烧饼,你看新疆的馕有多大?

我吃过最大的馕直径有一米;到了甘肃、宁夏,烧饼就变得小了一点;到了山东,这种烧饼就变得特别薄,甚至还有那种特别脆的烧饼;再到了江苏,几乎就只有黄桥烧饼这么一点点大,而且它的制作特别繁复。

地理和人文确定了食物的样貌。

相反,从食物的样貌也可以推断不同地区人们的饮食结构、社会生活发展水平,以及当地人的性格特征。

(选自公众号“风味星球”,陈晓卿口述《我从烧饼开始认识世界》,有删改)

材料三

向更大的世界开始探索吧

去体验,去感受,去交流,去求证

看看古老手艺如何惊艳时光

看看翩翩少年如何奋发图强

看看耄耋老人如何白头偕老

看看芸芸众生如何逆风飞翔

向所有认真生活的人喊一句

老铁,没毛病

(节选自快手“奥利给”大叔王春生演讲《看见》)

14