森林昆虫学复习材料重点知识.docx

《森林昆虫学复习材料重点知识.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《森林昆虫学复习材料重点知识.docx(37页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

森林昆虫学复习材料重点知识

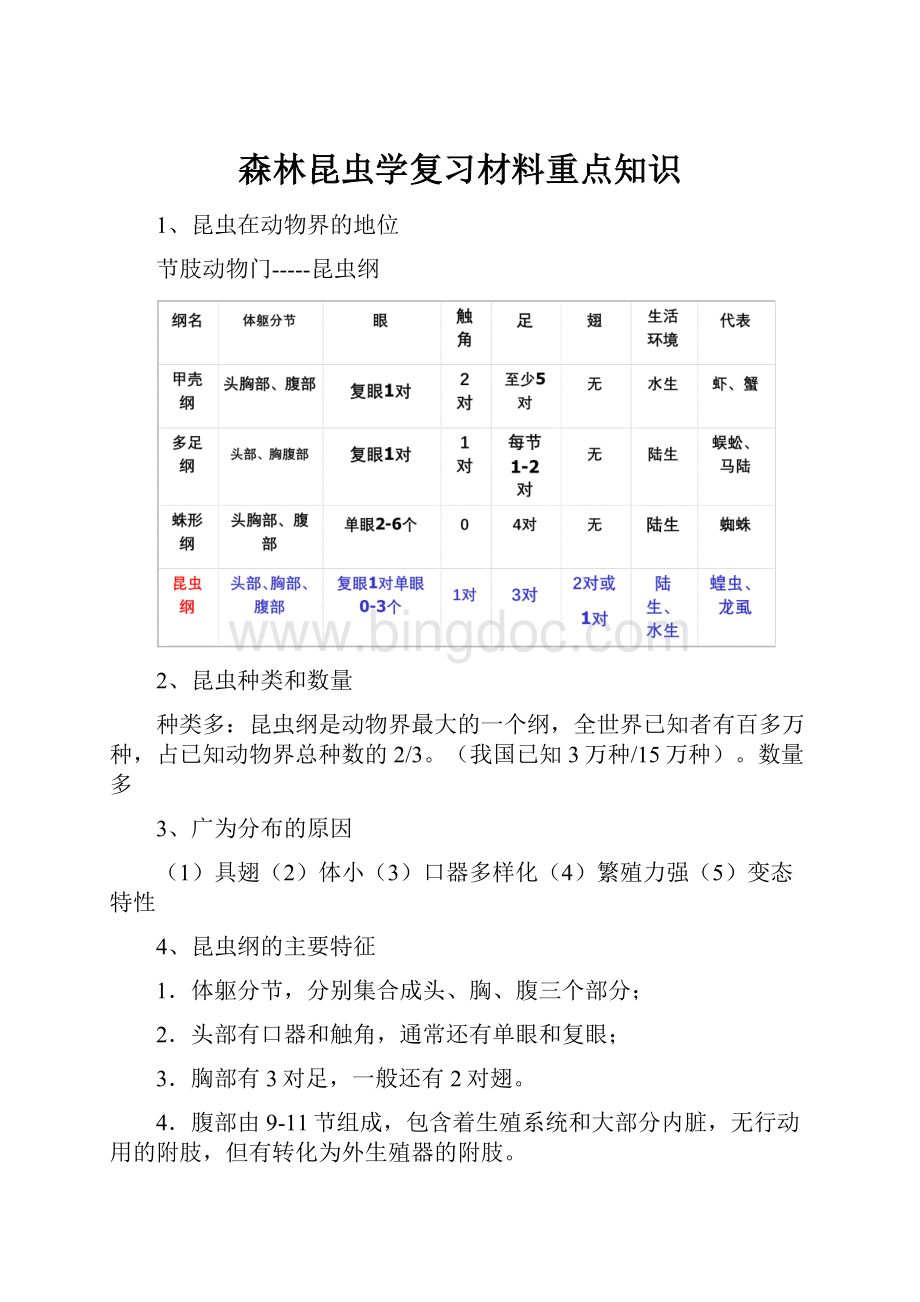

1、昆虫在动物界的地位

节肢动物门-----昆虫纲

2、昆虫种类和数量

种类多:

昆虫纲是动物界最大的一个纲,全世界已知者有百多万种,占已知动物界总种数的2/3。

(我国已知3万种/15万种)。

数量多

3、广为分布的原因

(1)具翅

(2)体小(3)口器多样化(4)繁殖力强(5)变态特性

4、昆虫纲的主要特征

1.体躯分节,分别集合成头、胸、腹三个部分;

2.头部有口器和触角,通常还有单眼和复眼;

3.胸部有3对足,一般还有2对翅。

4.腹部由9-11节组成,包含着生殖系统和大部分内脏,无行动用的附肢,但有转化为外生殖器的附肢。

5.具有变态特性:

从卵中孵出到变成成虫,要通过系列内、外部形态和构造的变化。

5、昆虫的头、胸、腹及其各部的附器

一、昆虫的头部——感觉和取食中心

头部(head)由几个体节愈合而成,形成一个坚硬的头壳,并以可收缩的颈与胸部相连。

着生口器、1对复眼、1对触角、有的还有2-3个单眼,是感觉和取食中心。

(图1—2)。

(一)头部的构造

沟和区:

头部一般呈圆形或椭圆形。

在头壳的形成过程中,由于体壁的内陷,表面形成许多沟缝,因此将头壳分成许多小区,这些小区都有一定的位置和名称,是昆虫分类的重要依据。

(二)头部的附器

1.触角(antenna)

(1)构造:

由许多环节组成

柄节:

基部一节称柄节梗节:

第二节称梗节,上述两节内都有肌肉着生

鞭节:

梗节以后各节统称鞭节,形状多变。

(2)种类

①线状或丝状:

蟋蟀、♀蛾、天牛等②念珠状:

白蚁、褐蛉③锤状:

瓢虫④球杆状:

蝶类⑤羽状或双栉齿状:

♂蛾⑥锯齿状:

芫菁、叩头虫⑦鳃片状:

金龟子⑧刚毛状:

蜻蜓、蝉⑨具芒状:

雄蚊⑩膝状或肘状:

蜜蜂、象甲

2.眼(eyes)

分单眼和复眼,单眼分背单眼和侧单眼两类。

其数目、位置或排列可作为分类特征。

功能:

视觉器官,在栖息、取食、繁殖、决定行为方向等各种活动中起重要作用。

单眼:

分辨光线强弱和方向,不能看清物体本身的形状。

复眼:

分辨近距离和移动的物体。

复眼(Compoundeye) 由多数小眼组成。

复眼中的小眼面一般呈六角形。

小眼面的数目、大小和形状在各种昆虫中变异很大,雄性介壳虫的复眼仅由数个圆形小眼组成。

家蝇的复眼由4000个小眼组成,蝶、蛾类的复眼有28000个小眼。

小眼面的大小,不但在不同种的昆虫中不同,而且同一个复眼中不同部位的小眼面也可不同,如雄性牛虻,复眼背面的小眼面较大;有些毛蚊(Biblio),其前后部的小眼面的大小也不同,可划分为两个区域。

这些变化与它们的生活习性等有关。

在双翅目和膜翅目的昆虫中,雄性的复眼常较雌性的大,甚至两个复眼在背面相接,称为接眼式(holoptictype);雌性的复眼则相离,称为离眼式(dichoptictype)。

雄性具有发达的复眼与其活泼的习性及寻找雌性有关,这种差异常可用以区分这类昆虫的雌雄。

从苍蝇的复眼可以看出,上方雄性的复眼为接眼式,下方雌性的复眼为离眼式。

3.口器

基本的共由五个部分组成:

上唇、上颚、舌、下颚、下唇

(1)咀嚼式口器

蝗虫及鞘翅目昆虫

上唇:

头壳前下方的1薄片,具有味感器。

上颚:

左右两个坚硬的齿状物,分磨区(磨碎食物)和切区(切断食物)。

下颚:

由轴节、茎节、内颚叶、外颚叶、下颚须构成。

下唇:

口器底部,主要盛托食物。

舌:

位于左右上下颚之间,袋形构造。

(2)刺吸式口器

上唇:

很短,三角形小片。

下唇:

延长成喙,有保护口器作用。

上颚、下颚:

变成细长的口针,上颚在外,下颚在内。

两者相嵌组成食道和唾液道。

咀嚼式口器和刺吸式口器的害虫怎么防治?

咀嚼式:

触杀剂、内吸剂和胃毒剂

刺吸式:

触杀剂和内吸剂

(3)虹吸式口器

蝶、蛾(以幼虫为害,吸果夜蛾除外)

上唇:

退化。

下颚的外颚叶极发达,形成螺旋状卷曲的喙,内有1细食道。

下唇:

为小形的薄片,着生发达唇须。

其它口器类型

(4)刮吸式:

牛虻(5)嚼吸式:

蜜蜂(6)舐吸式:

蝇类(7)锉吸式:

蓟马

(三)头部的形式(头式Headtypes)

1.下口式;蝗虫、蟋蟀和鳞翅目的幼虫等。

2.前口式:

虎甲、步甲等。

3.后口式:

蝽、蚜虫、蝉等。

二.昆虫的胸部——运动中心

共3个体节:

前、中、后胸,分别着生前、中、后足;前翅着生中胸,后翅着生后胸。

四块板:

背板、腹板、侧板(两块)

(一)足依次为前足、中足和后足,

1.构造:

由5节组成,基节、转节、腿节、胫节、跗节、前跗节组成。

(1)基节:

基部,短而粗。

(2)转节:

基部第二节,常最小,少数2节。

(3)腿节:

长而大,常最大,善跳者腿节最发达。

(4)胫节:

常细而长,与腿节成膝状,常具刺和距。

(5)跗节:

2-5小节组成,端部常有1爪和中垫。

2.类型

a.步行足:

步行虫b.跳跃足:

蝗虫的后足c.捕捉足:

螳螂的前足d.开掘足:

蝼蛄前足e.游泳足:

龙虱的后足

f.抱握足:

龙虱的前足g.携粉足:

蜜蜂的后足

昆虫多种类型的翅和足与什么有关系?

(二)翅

三缘三角四区

1.翅的类型

昆虫的翅一般多为膜质,但有些昆虫由于适应特殊需要和功能,而发生变异,最常见的有以下几种:

①覆翅翅的质地如皮革质,翅脉隐约可见,常覆盖于体背。

如蝗虫的前翅。

②鞘翅坚硬角质化,似刀鞘,翅脉消失,两翅相接于背中线上。

如甲虫类的前翅。

③半鞘翅翅基部为革质或角质,端部则为膜质。

如椿象的前翅。

④平衡棒翅退化为小型棒状体,飞行时有保持身体平衡的作用。

如蚊蝇类的后翅。

⑤缨翅翅细长,前后缘具有长缨毛。

如蓟马的前后翅。

⑥鳞翅翅膜质,翅面被有鳞片。

如蛾蝶类的翅。

⑦毛翅翅膜质,翅面布满细毛。

如石蛾的翅。

⑧膜翅翅膜质透明。

翅脉明显可见,如蜂类的翅。

昆虫翅的类型是昆虫分类的重要依据,在昆虫纲内有近半数的目是以其翅的特征命名的。

如直翅目、双翅目等。

2.理论脉序(hypotheticalvenation)假想脉序

昆虫翅的两层薄膜之间有纵横行走向的翅脉(veins)。

有加固翅的机械作用。

分为纵脉和横脉两类,它们各有一定的名称和缩写方法。

翅脉在翅面上的分布形式称为脉序或脉相(venation)。

具一定规律性,在同科、同属内有比较固定的形式,常作为分类的依据。

假想的原始脉序,不是实际存在的。

3.翅的连锁

同翅目、鳞翅目和膜翅目的昆虫,以前翅为主要的飞行器,后翅一般不太发达,飞行时必须将后翅挂在前翅上,才能保持前后翅行动一致,因此连锁器(wing-couplingapparatus)就发生在这些昆虫的翅上。

连锁器的类型主要有以下几种:

(1)翅扼;

(2)翅缰和翅缰钩;(3)后翅的翅钩和前翘的卷褶;(4)前翅的卷褶和后翅的短褶

昆虫胸部的结构与功能?

三.昆虫的腹部--新陈代谢和生殖的中心

昆虫的腹部通常由9—11节组成,除末端几节具有尾须和外生殖器外,一般没有附肢。

第l一8节两侧常各具有气门一对。

腹节具背板和腹板,不具发达的侧板。

节与节间有节间膜相连,相邻两腹节的前后缘常互相套迭,使得腹部有较大的伸缩能力,并有助于昆虫的呼吸、交配、产卵和释放性外激素。

腹部的附肢

(1)外生殖器(genitalia):

雌性外生殖器—产卵器(ovipositor),位于腹部第8、9节的腹面,由3对产卵瓣组成,第l对称腹产卵瓣,第2对称内产卵辩,第3对称背产卵瓣,生殖孔开口于第8、9腹节之间(图1—11)。

(2)尾须(cerci)。

为着生于腹部第11节两侧的一对须状物,分节或不分节,长短不一,具有感觉作用

(3)幼虫的腹足。

鳞翅目和膜翅目叶蜂等的幼虫,腹部具有行动用的腹足(pro1egs)。

鳞翅目幼虫通常有5对腹足,着生于第3至第6和第10腹节上,第10腹节上的又称为臀足(anallegs)。

腹足构造简单,呈筒状,末端具趾钩。

膜翅目叶蜂的幼虫从第2节开始有腹足,一般6—8对,有的多达10对,腹足末端无趾钩,可与鳞翅目幼虫区别。

6、昆虫的体壁

体壁(integument)是昆虫身体最外层的组织,硬化,着生肌肉,构成了昆虫的体壳。

还具有脊推动物的皮肤的功能,如防止水分蒸发、保护内脏免于机械损伤和防止微生物及其他有害物质的侵人,同时体壁上还有很多感觉器官,可与外界环境取得广泛的联系。

(一)体壁结构

1.底膜:

位于体壁的最里层,是紧贴在皮细胞下的一层薄膜,一般认为它是皮细胞所分泌的非细胞物质。

2.皮细胞层:

是体壁中唯一的活组织,由单层细胞组成,并常有一些细胞特化成刚毛、鳞片和各种形状的感觉器及特殊的腺体。

3.表皮层:

是由皮细胞向外分泌而成,由内向外大致分为三层:

内表皮层、外表皮层和上表皮层。

(1)内表皮:

最厚,质地柔软而有延展性

(2)外表皮:

质地坚硬,致密

(3)上表皮:

最薄,结构最复杂,一般由内向外分为:

角质精层、蜡层和护蜡层3层,有时在角质精层上也还有一多元酚层。

角质精层和护蜡层都是脂类和蛋白质的复合物。

蜡层主要是蜡质,可以保护体内水分免于过量蒸发和防止水溶性物质侵入。

体壁的不透性能阻止病原微生物、杀虫药剂和其他外源物的侵入。

因此,在化学防治中,必须考虑杀虫剂的穿透问题。

各层都是疏水性亲脂性的。

体壁与触杀剂防治的关系:

触杀剂必须接触虫体,并穿过体壁渗入体内,才能发挥药效。

但从体壁构造来看,常具重重障碍,如体表的许多毛、刺、鳞片阻碍了药剂与体壁接触,更重要的是上表皮具疏水性的蜡质使药剂不易粘附,老龄昆虫体壁较厚,药剂难于入侵。

但是,昆虫体表各处体壁厚薄不均,膜区和感受器区域体壁较薄,幼龄幼虫体壁较薄,药剂易于渗入,故在使用触杀剂防治害虫时最好在幼虫低龄阶段,使用粘附力、穿透力强的油乳剂为好。

7、体腔Coelomiccavity即血腔Haemocoele:

昆虫体壁所围成的腔。

根据昆虫血液循环的特点:

血液在循环过程中,要流经体腔再回到心脏,各器官浸泡在血液中。

昆虫胸部或腹部的横切面:

两层膈膜将整个体腔分为三个血窦:

(1)膈膜:

背膈膜、腹膈膜

(2)血窦:

背血窦(心脏和大动脉)、围脏窦(消化、排泄、生殖器官)、腹血窦(中枢神经系统)

8、昆虫的内部系统(九大系统)了解

9、昆虫的生殖方式

两性生殖、孤雌生殖、多胚生殖、卵胎生

一、两性生殖

昆虫的绝大多数种类进行两性生殖、卵生。

两性生殖需要经过雌雄交配,雄性个体产生的精子与雌性个体产生的卵子结合后,才能正常发育成新个体。

二、孤雌生殖

在昆虫中,卵不经过受精就能发育成新个体的现象也不少见。

这种现象统称为孤雌生殖(parthenogenesis)。

昆虫的孤雌生殖大致可分为三种类型:

偶发性、经常性、周期性

偶发性(Sporadicparthenogenesis)。

即在正常情况下行两性生殖,但偶尔可能出现不受精卵发育成新个体的现象。

在蛾类中就有这样的例子,如较熟悉的家蚕,就能进行偶发性的孤雌生殖。

经常性(Constantparthenogenesis)。

在膜翅目昆虫(如蜜蜂)中,雌蜂在排卵的时候并非所有的卵都是受精的。

还有一些经常孤雌生殖的昆虫,在自然情况下雄虫极少,有的甚至雄虫还没有被发现过。

这些种类的生殖完全或几乎完全通过孤雌生殖。

例如一些叶蜂、瘿蜂(没食子蜂)、小蜂、竹节虫、蓟马、蓑蛾等,都有这类情况。

周期性的孤雌生殖(Cyclicalparthenogenesis)即孤雌生殖和两性生殖随季节的变迁而交替进行,即所谓“异态交替”(Heterogeny)。

蚜虫是最熟悉的例子。

三、多胚生殖

多胚生殖(polyembryony)是指1个卵内可产生两个或多个胚胎,并能发育成正常新个体的生殖方式。

这种现象多见于膜翅目一些寄生蜂类,如小蜂科、茧蜂科、姬蜂科、细蜂科、及捻翅目部分昆虫等。

卵核至少经一次成熟分裂发展为两个胚胎,多者可达上千,分裂一次加倍一次子核数量,发生胚胎数量的多少,由寄主的承受能力决定。

如广腹细蜂(Platygastervernalis),当寄生于瑞典麦杆蝇时,产生15-20个胚胎,而当寄生于甘蓝夜蛾时,可产生2000个胚胎。

四、胎生和幼体生殖

胎生(viviparity)

多数昆虫为卵生,但一些昆虫的胚胎发育是在母体内完成的,由母体所以产出来的不是卵而是幼体,这种生殖方式称为胎生。

根据幼体离开母体前获得营养方式的不同,胎生可以分为以下4种类型。

(一)卵胎生(ovoviviparity):

是指胚胎发育所需的养分全部由卵供给,只是卵在母体内孵化为幼体后才被产出体外。

所以从营养来源看,与卵生相同,只是其生殖方式属于幼生(1arviparity)。

如麻蝇科和寄蝇科的一些种类,以1龄幼虫产出。

(二)腺养胎生(adenotrophicviviparity):

是指胚胎发育的养分也由卵供给,但幼体在母体内孵化后并不马上产出,而是仍寄居于母体的阴道膨大而成的"子宫"内,由母体的附腺(子宫腺)供给养分,直至幼体接近化蛹时才产出,刚产出的幼虫即在母体外化蛹,因而又常被称为蛹生(pupiparity)。

这种生殖方式为舌蝇、虱蝇科、蛛蝇科和蜂蝇科所特有。

(三)血腔胎生(haemocoelousviviparity):

是指一些没有输卵管的昆虫,当卵发育成熟后,卵巢破裂,卵释放于血腔内,胚胎发育在血腔中进行,胚胎直接利用血淋巴中的营养物质而发育的一种胎生方式。

胚胎发育完成后,孵化出的幼体从母体的抱室开口爬出(如捻翅目);或取食母体组织,最后破母体而出(如瘦蚊科的Miaster和Oligarces属等)。

(四)伪胎盘生殖(pseudoPlacentalviviparity):

是指一些昆虫的卵无卵黄和卵壳,胚胎发育所需的养分,完全依靠一种称为伪胎盘的构造从母体吸取。

构成伪胎盘的物质来自母体,或来自胚胎本身,或兼有上述两种成分。

最常见的行伪胎盘生殖的昆虫是蚜虫,当行孤雌生殖时,同时行伪胎盘生殖。

五、幼体生殖(Paedogenesis)

少数昆虫在幼虫期就能进行生殖,称为幼体生殖。

因其幼虫期即具生殖能力,又行腺养胎生,所以幼体生殖属孤雌生殖和胎生。

其成熟卵无卵壳,胚胎发育在囊泡中进行,孵化的幼体取食母体组织,继续生长发育,至母体组织消耗殆尽,破母体外出行自由生活,这些幼体又以同样的方式产生下一代幼体。

10、昆虫的个体发育

(1)变态及其类型

昆虫的这种由幼虫期状态转变为成虫期状态的现象,称为变态(metamorphosis)。

昆虫在进化过程中,随着成虫与幼虫体态的分化、翅的获得,以及幼虫期对生活环境的特殊适应和其它生物学特性的分化,形成了各种不同的变态类型。

1增节变态(anamorpllosis)

是昆虫纲中最原始的变态类型,节肢动物中的三叶虫纲、甲壳纲及多数多足纲的动物的胚后发育都属于此种变态类型,因此这是节肢动物祖先遗留下来的特征。

其幼期与成虫期之间除身体大小和性器官发育程度的差异外,腹部的节数随着脱皮次数的增加而增加。

初孵化幼体腹节为9节,至性成熟时增加到12节,所增加的3节均是由第8腹节(即尾节前一节)增而生来的。

这种变态在昆虫纲中仅见于低等的内颚纲的原尾目昆虫。

2表变态(epimorphosis)

也属于原始变态类型。

其变态特点是幼体与成虫之间除身体大小、性器官发育程度及附肢节数等有所变化外,其它生物学特性并无区别,故又常称为无变态。

此类变态至性成熟的成虫期仍能继续脱皮,因而也保留了节肢动物祖先遗留的特征。

属此类变态类型的包括内颚纲中除原尾目以外的弹尾目、双尾目和无翅亚纲昆虫。

3原变态(prometamorphosis)

是有翅亚纲中最原始的变态类型,仅见于蜉蝣目昆虫。

其变态特点是从幼虫期(稚虫)转变为真正的成虫期要经过一个亚成虫期。

亚成虫(subimago)在外形上与成虫相似,性已发育成熟,翅已展开,并也能飞翔但体色较浅,足较短,多呈静止状态。

亚成虫历期较短,一般经1至数小时,即再行-次脱皮变为成虫。

亚成虫期是性已成熟的时期,其卵子和精子可以在生理盐水中结合受精,并能发育成新个体。

所以,亚成虫脱皮属成虫脱皮现象,是从低等表变态类演化到有翅昆虫时保留下来的原始特性。

同时,蜉蝣目昆虫的幼期水生,腹部具有由附肢演化而成的气管鳃,属多足型,在整个幼期发育中是没有寡足阶段的,颇似无翅亚纲昆虫,而同所有其它有翅亚纲昆虫是不同的。

4不全变态(incompletemetamorphosis)

是有翅亚纲外生翅类(除蜉蝣目外)的各目昆虫具有的变态类型。

其特点是胚后发育经过幼体和成虫2个虫态,幼虫期时的翅在体外发育。

不全变态与原变态的主要不同点是成虫不再脱皮、幼体无腹足,属寡足型。

又可分为以下3个类型。

(1)渐变态(paurometabo1a):

特点是幼体与成虫在体形、习性及栖息环境等方面都很相似,但幼体的翅发育还不完全,称为翅芽(一般在第2-3龄期出现),生殖器官也未发育成熟,特称为若虫(nymph)。

所以转变成成虫后,除了翅和性器官的完全成长外,在形态上与幼期没有其它重要差别。

常见的如直翅目、螳螂目、等翅目、蜚蠊目、半翅目、同翅目等昆虫。

(2)半变态(hemimetabola)

特点主要是其幼体水生,成虫陆生;二者在体型、取食器官、呼吸器官、运动器官等方面均有不同程度的分化,以致成、幼体间的形态分化较显著。

其幼体特称为稚虫(naiad)。

由于雅虫适于水生生活的某些适应性构造在转变为成虫时全部消失,所以这些构造常被称为"暂时性构造"。

常见的如蜻蜓目、绩翅目昆虫。

(3)过渐变态(hyperaurometabola)

为缨翅目、同翅目中的粉虱科和雄性蚧类具有的变态类型。

其特点是若虫与成虫均陆生,形态相似,但末龄若虫不吃不动,极似全变态的蛹,故常称为伪蛹或拟蛹。

其幼体的翅芽发生在体外,与全变态幼虫的翅发生在体内有根本差别。

因其比渐变态稍显复杂一些,故称为过渐变态。

它是昆虫由不全变态向全变态演化的一个过渡类型。

5全变态(completemetamorphosis)

胚后发育经过幼体、蛹和成虫3个发育虫态;幼虫期的翅在体内发育;幼虫期不仅生殖器官没有分化,外形、内部器官以及生活习性等与成虫都有明显不同,特称为幼虫。

是有翅亚纲内生翅类的各目昆虫所具有的变态类型,如鞘翅目、鳞翅目、膜翅目、双翅目等。

幼虫期

(1)

昆虫幼虫或若虫从卵内孵化、发育到蛹(全变态昆虫)或成虫(不全变态昆虫)之前的整个发育阶段,称为幼虫期(1arvalstage)或若虫期(nymphstage)。

(一)生长和脱皮

幼虫体外表有一层坚硬的表皮限制了它的生长,所以当生长到一定时期,就要形成新表皮,脱去旧表皮,这种现象称为脱皮(moulting)。

脱下的旧表皮称为蜕(exuvia)。

幼虫的生长与脱皮周期性的交替进行,每脱皮1次,身体增大一点。

从卵内孵化出的幼虫称为第1龄幼虫,以后每脱1次皮增加1龄,即虫龄(instar)。

相邻两龄之间的历期,称为龄期(stadium)。

有的昆虫不同性别脱皮次数也不同,一般雌虫比雄虫多脱皮l一2次,如衣鱼、蝗虫、蚧类等昆虫中较常见。

环境因素如温度、食料等也影响脱皮次数,在一定范围内温度增高,脱皮次数趋于减少,营养不良往往造成脱皮次数增多。

种内同一龄幼虫个体间的体长常有所差异,但头壳宽度,一般变异很小,可以此作为识别虫龄的重要依据之一。

Dyar(1890)曾对28种鳞翅目幼虫头壳宽度进行了逐龄测量,发现各龄间头壳宽度按一定几何级数增长,即各龄幼虫的头壳宽度之比为一常数,即:

上一龄头壳宽/下一龄头壳宽=1.4,戴氏律(DyarfsLaw),虽然有其局限性,但在实践中仍有一定应用价值。

可用于推知幼虫的龄期。

(2)幼虫类型

全变态昆虫种类多,幼虫形态差异显著。

根据胚胎发育的程度以及在胚后发育中的适应与变化,又可将其分为以下4个类型。

1、原足型(protopod)幼虫幼虫在胚胎发育早期孵化,虫体的发育尚不完善,胸部附肢仅为突起状态的芽体,有的种类腹部尚未完全分节。

如膜翅目中的寄生蜂类幼虫。

2、多足型(po1ypod)幼虫幼虫除具胸足外,还具有数对腹足。

如鳞翅目和膜翅目的叶蜂类幼虫。

鳞翅目幼虫有腹足2-5对,腹足末端具有趾钩,称为蠋型幼虫。

而膜翅目叶蜂类幼虫的腹足多于5对,其末端不具趾钩,称为伪蠋型幼虫。

也有人把多足型通称蠋型。

3、寡足型(oligopod)幼虫幼虫具发达的胸足,无腹足。

常根据其体型和胸足的发达程度分为以下3种类型。

(1)蛃型(campodeiform)又称衣鱼型,其幼虫为前口式,胸足很发达,行动迅速。

大多数为捕食性昆虫。

如步行虫、一些瓢虫、草蚜和蚁蛉的幼虫。

(2)蛴螬型(scarabaeform)幼虫体肥胖,呈"C"形弯曲,胸足较短,行动迟缓。

如金龟子幼虫。

(3)蠕虫型(vermiform)幼虫体细长,略扁平,胸部和腹部粗细相仿,胸足较短。

如叩头虫、拟步行虫等幼虫。

4.无足型(apodous)幼虫幼虫既无胸足,又无腹足。

一般认为,此类幼虫是由寡足型或多足型幼虫由于长期生活于容易获得营养的环境中,行动的附肢逐渐消失而形成的。

根据其头部发达或骨化程度,常分为3种类型。

(1)显头无足型幼虫(eucephalouslarva)有明显骨化的头部。

如吉丁虫、天牛、蚊、跳蚤等幼虫。

(2)半头无足型幼虫(hemicephalouslarva)头部仅前半部分骨化而显露,后半部分缩入胸内。

如大蚊科和多数虻类幼虫。

(3)无头无足型幼虫(acephalouslarva)又称蛆型幼虫。

头部退化,完全缩入胸部,或仅有口钩外露。

如蝇类幼虫。

蛹期

蛹(pupa)是全变态昆虫在后胚发育过程中,由幼虫转变为成虫时,必须经过的一个特有的静息虫态。

蛹的生命活动虽然是相对静止的,但其内部却进行着将幼虫器官改造为成虫器官的剧烈变化。

(一)前蛹和蛹

末龄幼虫脱皮化蛹前,停止取食,为安全化蛹,寻找适宜的化蛹场所,有的吐丝作茧,有的建造土室等。

随后,幼虫身体缩短,体色变淡或消失,不再活动,此时称为前蛹(prepupa)。

前蛹实际上为末龄幼虫化蛹前的静止时期。

在前蛹期内,幼虫表皮已部分脱离,成虫的翅和附肢等已翻出体外,只是被末龄幼虫表皮所包围掩盖。

待脱去末龄幼虫表皮后,翅和附肢即显露于体外,这一过程即称为化蛹。

自末龄幼虫脱去表皮起至变为成虫时止所经历的时间,称为蛹期。

(二)蛹的类型

蛹分为3种类型

(1)离蛹(exaratepupa)又称为裸蛹,其特点是翅和附肢除在基部外与蛹体分离,不紧贴于蛹体上,可以活动,腹部各节间也能自由扭动,-些脉翅目和毛翅目的蛹甚至可以爬行或游泳。

长翅目、鞘翅目、膜翅目等昆虫的蛹均为此种类型。

(2)被蛹(obtectPupa)

特点是翅和附肢都紧贴于身体上,不能活动,大多数腹节或全部腹节不能扭动。

鳞翅目、鞘翅目的隐翅虫、双翅目的虻、瘦蚊等昆虫的蛹均属此种类。

(3)围蛹(coarctatepupa)

双翅目蝇类特有。

围蛹体实为离蛹,但是在离蛹体外被有末龄幼虫未脱去的蜕。

如蝇类幼虫将第3龄脱下的表皮硬化成为蛹壳,第4龄幼虫就在蛹壳里,成为不吃不动的前蛹,前蛹再经脱皮即形成离蛹,而脱下的皮又附加在第3龄幼虫的皮下。

(二)雌雄二型及多型现象

1、雌雄二型 昆虫雌雄个体之间除内、外生殖器官(第1性征)不同外,许多种类在个体大小、体型、体色、构造等(第2性征)方面也常有很大差异,这种现象称为雌雄二型(sexualdimorphism)。

如蚧类雄虫有翅,雌虫无翅;蚊的雄虫触角发达,羽毛状,雌虫则为环毛状;锹形甲雄虫的上颚比雌虫发达得多;蝉、蟋蟀和螽斯的雄虫有发音的构造,而雌虫则常无;许多蛾蝶类雌虫与雄虫的翅,在色泽