居住区发展历程-1.doc

《居住区发展历程-1.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《居住区发展历程-1.doc(13页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

中国住区规划发展60年历程与展望

开彦赵文凯

摘要:

中国住区规划60年发展一直与社会、经济和政治体制的变革有着紧密的关系。

早期50-60年代受西欧和前苏联的影响,邻里单位理论逐渐由扩大街坊演变成以小学半径为规划范围小区概念。

但是,在“先生产、后生活”原则下,住区规划发展几乎停滞。

进入70-90年代社会经济复苏,在规划理论上形成居住区—居住小区—住宅组团的规划空间结构模式。

试点小区、小康住宅的研究活动极大地推动了小区的模式发展。

98年的商品房市场的推进使住区规划呈现了多样化、多极化和多品种的局面,居住环境和居住品质都有了极大的提高。

前言

中国住区规划发展经历了早期邻里单位和扩大街坊逐步演变为完整的小区开发模式,市场化的运作机制赋予了住区规划新的创新活力,住区环境和居住品质有了极大的提高。

但是,“萝卜快了不洗泥”我国大多住区规划设计受市场的控制影响,只重视外表而不关注内在,只讲花园而不重视室内性能。

希望本文能提供一些思考和启示。

1.现代居住区规划理论的引入与早期实践(1949~1978)

图1

居住是人类基本的生存需求之一,因人的社会属性而聚居在一起,形成居住区。

居住区的形态受到生产力水平、地理气候条件、家庭结构、建筑技术、文化传统和风俗习惯等因素的影响。

工业革命后,城市内部的居住环境受到巨大威胁,19世纪末很多工业发达国家开始针对居住拥挤、日照通风不良、环境恶化、卫生设备落后等问题相继颁布的改善居住条件的法案,有关学者也开始寻求对策,逐步形成了现代居住区规划的理论。

1.1邻里单位理论及在我国的实践

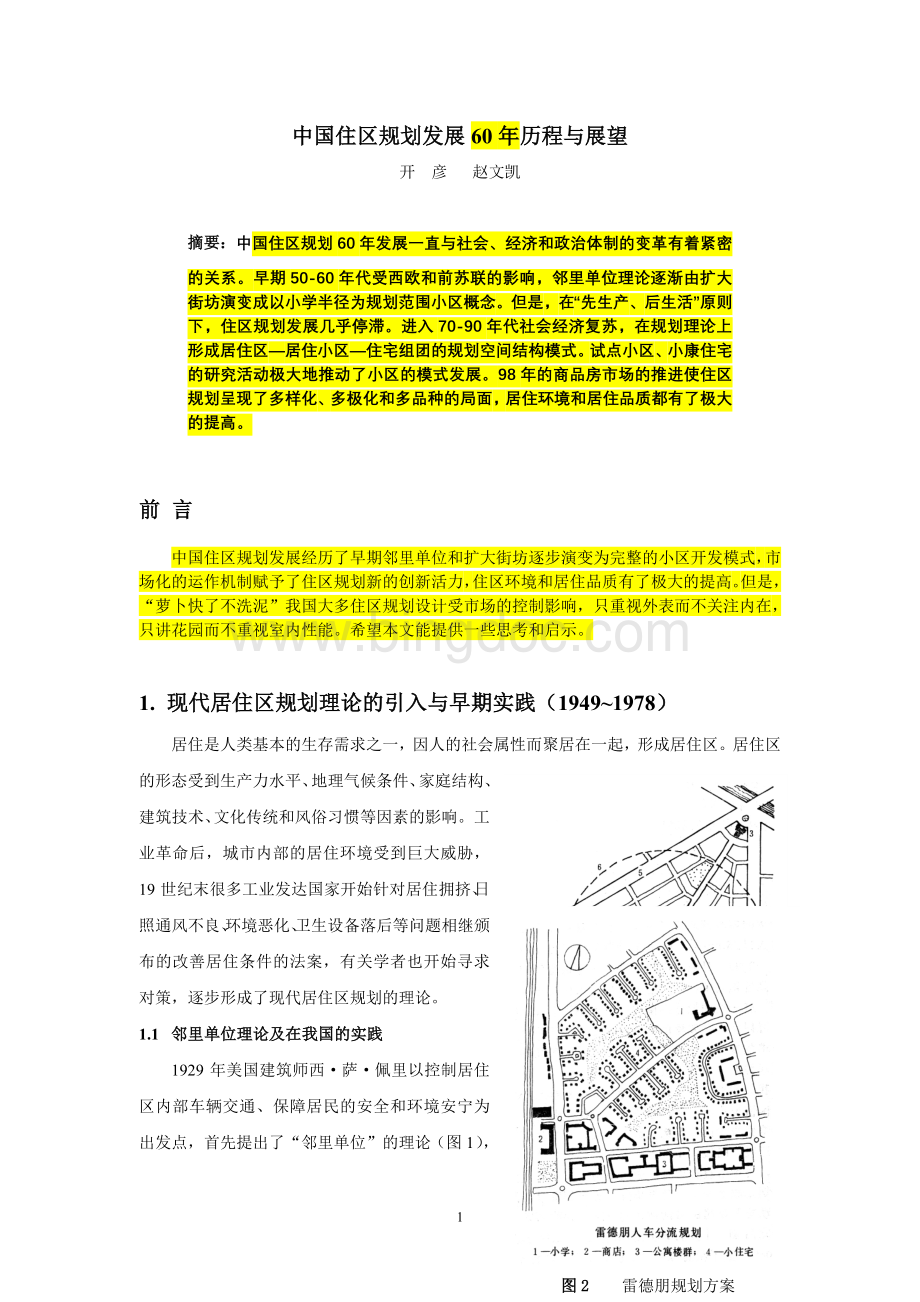

图2雷德朋规划方案

1929年美国建筑师西·萨·佩里以控制居住区内部车辆交通、保障居民的安全和环境安宁为出发点,首先提出了“邻里单位”的理论(图1),试图以邻里单位为组织居住区的基本形态和构想城市的“细胞”,从而改变城市中原有居住区组织形式的缺陷。

邻里单位的基本特点有:

城市交通不穿越邻里单位内部;以小学的合理规模为基础控制邻里单位的人口规模,使小学生不必穿过城市道路;邻里单位的中心是小学和生活服务设施结合的中心广场或绿地布置;一般邻里单位的规模是5000人左右,占地约160英亩(约合65公顷)。

1928年C·斯坦因和H·莱特提出了美国新泽西州雷德朋规划方案是邻里单位理论的最早实践(图2)。

在第二次世界大战后,西方各国住房奇缺,邻里单位理论在英国和瑞典等国的新城建设中得到广泛应用。

我国在50年代初曾借鉴西方邻里单位的规划手法来建设居住区,如北京的

图4曹阳新村总平面

“复外邻里”和“上海曹阳新村”(图9-3、9-4)。

居住区内设有小学和日常商业点,使儿童活动和居民日常生活能在本区内解决,住宅多为二、三层,类似庭院式建筑,成组布置,比较灵活自由。

并且由于大规模集中统一建设,建成后面貌一新。

图3复外邻里

1.2扩大街坊与居住小区理论的引入

图5北京百万庄小区

在邻里单位被广泛采用的同时,前苏联提出了扩大街坊的规划原则,与邻里单位十分相似,即一个扩大街坊中包括多个居住街坊,扩大街坊的周边是城市交通,保证居住区内部的安静安全,只是在住宅的布局上更强调周边式布置。

1953年全国掀起了向苏联学习的高潮,随着援华工业项目的引进,也带来了以“街坊”为主体的工人生活区。

北京棉纺厂、酒仙桥精密仪器厂、洛阳拖拉机厂、长春第一汽车厂等都是解放布置的翻版,50年代初建设的北京百万庄小区(图5)属于非常典型的案例。

但由于在日照通风死角、过于形式化、不利于利用地形等问题,在此后的居住区规划中较少采用。

20世纪50年代后期产生小区的概念,前苏联建设了实验小区——莫斯科齐廖摩什卡区9号街坊,其特点是不再强调平面构图的轴线对称,打破了住宅周边式的封闭布局,并且增加配套服务设施,除学校、托儿所、幼儿园、餐饮和商店外,还建有电影院和大量的活动场地。

小区与街坊的不同之处在于:

组团内不设公共服务设施,具有更加安静的环境;打破了住宅周边式的封闭布局,不再强调构图的轴线对称;配套设施更加齐全。

图6夕照寺小区

小区规划的理论一经传入我国即被广泛采用,1957年,在苏联专家指导下规划的北京夕照寺小区,占地15.3公顷,居住5000人,设有一套完善的公共服务设施,是我国早期的居住小区范例(图6)。

1.3居住小区理论的早期实践

在改革开放之前,我国实行完全福利化的住房政策,住房建设资金全部来源于国家基本建设资金,住房作为福利由国家统一供应,以实物形式分配给职工。

受国家财力制约,单一的住房行政供给制越来越难以满足群众日益增长的住房需求,居住条件改善进展缓慢,住房短缺现象日益严重。

1949年~1978年,我国的城镇住宅建设总量只有近5.3亿平方米,在我国计划经济条件下,居住区按照街坊、小区等模式统一规划、统一建设,虽然建设量并不大,但在居住小区的理论指导下,在全国各地建成了大量的居住小区,有代表性的小区有北京夕照寺小区、和平里小区、上海蕃瓜弄、广州滨江新村等。

经过不断的努力,形成居住小区——住宅组团两级结构的模式,有的小区在节约用地、提高环境质量、保持地方特色等方面做了有益的探索,使居住小区初步具有了中国特色。

图

2.住房制度改革推进期的住区规划体现时代进步(1979~1998)

解放初期,百废待兴。

中央政府提出“先生产,后生活”发展策略,在住宅规划设计中有严重的苏联的影子。

一方面建设了一批“合理设计不合理居住”的大套型合住住宅,一方面大量出现简易楼,筒子楼,住宅数量和质量都是突出的矛盾,居住条件很差。

1979年改革开放以后,住宅建设与其它领域一样取得了长足的进步,住房建设也逐步由国家“统代建”与单位建房相结合的模式逐步转向房地产市场开发,建设量大增,城镇住宅建设从1979年~1998年的20年共建约35亿平方米,为建国前30年建设量的7倍,1998年人均居住面积达到9.3平方米,人民居住水平有了较大改善。

2.1建设规模的扩大与居住区体系理论的发展

70年代后期为适应住宅建设规模迅速扩大的需求,“统一规划、统一设计、统一建设、统一管理”成为当时主要的建设模式,住区建设规模达到80公顷以上,扩充到居住区一级,在规划理论上形成居住区——居住小区——住宅组团的规划空间结构、公共绿地-半公共绿地和私密绿地的级差模式。

居住区级用地一般有数十公顷,有较完善的公建配套,如影剧院、百货商店、综合商场、医院等。

居住区对城市有相对的独立性,居民的一般生活要求均能在居住区内解决。

北京方庄居住区就是80年代典型的代表(图7)。

其他,理论描述

图7北京方庄居住区总平面

2.2试点小区推动住区品质的整体提升

进入80年代以后,居住区规划普遍注意了以下几个方面:

一是根据居住区的规模和所处的地段,合理配置公共建筑,以满足居民生活需要;二是开始注意组群组合形态的多样化,组织多种空间;三是较注重居住环境的建设,空间绿地和集中绿地的作法,受到普遍的欢迎。

一些城市还推行了综合区的规划,如形成工厂——生活综合居住区、行政办公——生活综合居住区、商业——生活综合居住区等。

综合居住区规划,冲破了城市功能结构分区的规划理论,使居住区具有多数居民可以就近上班,有利工作,方便生活的特征。

1986年开始,在全国各地开展的“全国住宅建设试点小区工程”,使我国住宅建设取得了前所未有的成绩,“试点小区”强调了延续城市文脉、保护生态环境、组织空间序列、设置安全防卫、建立完整的配套服务系统、塑造宜人景观等方面的要求,从规划设计理论、施工技术及质量、四新技术的应用等方面,推动我国住宅建设科技的发展。

这一时期的小区在规划上体现出一下特点:

1)注重环境景观,结构清晰。

小区试点要求住区有一定的规模,以便形成整体居住环境和完善的配套设施。

在规划布局方面,强调结合周边环境,形成科学合理的多样化布局。

很多小区规划形态,常以小区道路将用地均衡划分,组成多个组团,即各组团围合一个公共绿地,被称作“中心型”(图合肥西园小区);有的将小区入口、配套服务设施、绿地、标志性构筑物等连成一片,贯穿小区,形成“带状型”(图马鞍山珍珠圆小区);也有将沿小区主路的几种空间,强调为几个景观节点、绿地和建筑小品群,形成“节点型”(图上海康乐小区);有的小区规划结合地形特点,采用自由布局(图馒岭新村西区)等等,从而创造出地域性强的空间形态和优美的居住环境。

2)适应管理的需要。

经过多年的试点,小区规划与建设积累了丰富的经验,形成了以小区——组团两级结构模式,由于组团规模均匀,管理合理方便,对应居民委员会建立相应的管理机制。

有的小区从规划开始,就引入物业管理概念,规划设计要保证为物业管理及服务方面提供便利的条件。

(图北京恩济里小区)。

3)配套设施结合市场规律。

随着计划经济向市场经济的转轨,小区的配套公共服务设施也越加重视市场规律的影响,这一时期的小区规划开始注意将商业、娱乐设施等布置在沿街,与小区入口结合,充分利用城市的人流,保障经营。

4)延续城市文脉。

作为城市的重要组成部分,小区规划设计比较重视与城市和环境条件的协调。

在规划结构、功能布局、建筑形态等方面适应当地的气候特点、经济条件、环境条件等;并在建筑外观、绿化及小品设计上使用传统建筑符号,延续城市文脉;也更多地强调居住环境识别性,符合居民审美及行为心理要求(图)。

2.3小康住宅试点确立了更高的住区标准

90年代开始的“中国城市小康住宅研究”和1995年推出的“2000年小康住宅科技产业工程”,使我国住宅建设和规划设计水平跨入现代住宅发展阶段起到了重要的作用。

小康住宅在试点小区的基础上,表现出了新的特点:

1)打破小区固式化的规划理念。

随着管理模式和现代居住行为的变化,强调小区规划结构应向多元化发展,鼓励规划设计的创新,而不再强调小区——组团——院落的模式和中心绿地(所谓四菜一汤)的作法,淡化或取消组团的空间结构层次,以利生活空间和功能结构的更新创造。

2)突出“以人为核心”,把居民对居住环境的需求、居住类型和物业管理三方面的需求作为重点,贯彻到小区规划设计整个过程中;

3)坚持可持续发展的原则。

在小区建设中留有发展余地,坚持灵活性和可改性的技术处置,更加强调建设标准的适度超前,例如提出小康居住标准为人均35平方米、绿地率提高到35%、特别对汽车停放作了前瞻性的策略布置,首次提出提高私人小汽车停车车位标准等;

4)突出以“社区”建设作为小区规划的深层次发展,配套设施更加结合市场规律。

强调发展社区文明和人际交往关系,把人们活动的各方面有序地结合起来,体现现代生活水准的高尚小区。

1994年提出的“小康住宅10条标准”突出表现了规划居住品质的水准。

是1994年建设部面向二十一世纪发展的能较好地体现居住性、舒适性和安全性的文明型大众住宅,同现有的普通住宅相比,要求使用面积稍有增加,居住功能完备合理,设备设施配置齐全,住区环境明显改善,可达到国际上常用的“文明居住”标准。

被认为是未来发展的方向,对引导住宅建设发展有重要的意义。

小康住宅强调以人的居住生活行为规律作为住宅小区规划设计的指导原则,2005年编制的“小康住宅居住小区规划设计导则”,作为指导小区的规划设计的重要指导文件,对全国80多个小康示范项目进行了技术咨询、监督检查,通过项目示范,带动了全国居住区规划理念和方法的整体发展。

案例

3.市场化成熟期的住区规划呈现多样性特征(1998~2009)

1998年以后,住房制度由福利型分配转为货币型分配,个人成为商品住房的消费主体,需求多元化、投资的市场化以及政府职能调整等因素促使居住区建设由政府主导转向市场主导,使得居住区规划呈现更加多样性的局面,住宅建设进入由“数量型”转向“质量型”住宅开发建设阶段。

在居住区规划与住宅设计中,市场机制了推进“以人为核心”的设计观念和“可持续发展”,通过规划设计的创新活动,创造出具有地方特色,设备完善和达到21世纪初叶现代居住水准的居住环境。

中国住宅建筑技术将获得整体的进步,我国住宅产业现代化将进入新的发展时期获得了进一步的提高。

在这一时期,社会、经济、制度变革是住区规划进一步发展的重要依托,我国住区规划理论与技术的更新表现出以下特征:

3.1住区选址向城郊扩展

随着房地产开发和旧城改造的推进,旧城区可用的土地越来越稀缺,并且土地价格和拆迁成本迅速攀升,从九十年代中后期开始,城市住房建设大规模向郊区拓展。

与此同时,,随着私人小汽车迅速进入家庭,大中城市的高收入者获得了前所未有的活动半径,躲避城市喧嚣的诉求也推动了住房郊区化进程。

许多大中城市划出大片郊区土地建造各类住房,如北京的回龙观居住区、天通苑居住区,上海的春申城、三林城、江湾城、万里城,天津的梅江居住区,广州的华南板块,南京的江宁居住区等,在郊区发生的方兴未艾的造城运动。

图

在郊区化过程中,经历了交通基础设施、公共服务设施、就业岗位相对滞后所带来的尴尬,一些城市新建居住区规划面积过大,功能单一,而成为“卧城”。

不仅生活配套缺乏,降低了居住生活的方便性和舒适度,而且每日早晚在市郊和市中心区之间形成钟摆式交通,加剧了交通拥堵。

近年来也开始引起各地政府部门的关注,加强了政府调控和主导的力度,在政府规划新的大型居住区中,已经有所改善。

3.2楼盘规模趋向于大盘化

随着一些房地产企业的资金实力的提高,开发建设项目大盘化所具有的规模效应、配套水平、土地增值以及比较容易形成的品牌等优势,使近年来越来越多的开发企业趋向于开发大型楼盘。

全国各大中城市几乎都出现过一家开发商一次征地上千亩用以建造住宅的情况。

城市规划建设在城市化快速发展的急遽变化中明显感到学术储备不够,现有的建筑和城市规划科学对实践中的许多问题缺乏确切、完整的对策。

大盘地产开发缺乏正确把控方向。

不能错把“小区”当“大盘”

在大型住区的规划中也出现了一些误区,由于缺乏与城市协调、融合的开发理念,而采用小区的规划手法来规划设计大盘,使本应分片规划的住区形成一个独立王国,其间拒绝一切城市道路穿过,既增加了居民出入住区的步行距离,又使城市路网变得过于稀疏,割裂了城市空间,不利于疏导交通。

也要千方百计地疏通各方,把已经法定化的城市道路划归己有,一派为“民”请愿的姿态。

例如:

名噪一时的占地10平方公里的广州华南板块七个住宅区,单就每一住宅小区水平而言,甚至超过了国际先进国家和地区的水平,诸如星河湾、南奥花园等为代表的开发项目,在提供正面经验的同时,作为新城发展的居住区级总体规划把握和各小区的规划观念上存在着明显的硬伤。

大盘开发与新城镇规划相辅相成

“大盘开发”曾被诙谐地称为“造城运动”,大盘与城市区域新城镇发展的关系密不可分,用城市设计的眼光来看待大盘的开发,确有很大的价值。

由于对城市发展规律缺乏有效探讨,或者由于目的性与出发点的差异,致使不少新城镇规划建设的大盘开发中仍然存在着不少问题,其中最主要的一点是:

将房地产项目的开发模式用于新城规划建设。

新城建设中,缺少新城镇发展的大思路,简单地采用大盘地产开发模式,虽然前期容易启动,但物业配备、城市功能难以保证,导致新城镇建设机能残缺,最终城市发展目的难以为继,大盘遭遇失败。

因此,在新城建设中,需要跳出房地产项目的框架限制,站在更高的角度上研究城市问题;

“造城运动”的更高原则

大盘地产规划理论的缺失,得出的经验是需要遵循下列原则。

首先是可持续发展原则。

以城市、经济、环境等综合协调绿色人居环境发展为目的,以最小的损耗实现最大效益,其核心概念是关注未来与资源保护,创造循环经济节约性社会。

其次为开发规划先行原则。

大城市发展形态决定都市健康、安全、卫生因素的定位,国际城市主义的经验多数以发展都市圈的模式为典范。

不应把偌大规模的居住区办成一个“小区”,交由一家开发商包揽一切,一个物业管理公司管理一切。

目前,这种弊端已逐步被认识到,在住区规划中确保路网的完整和贯通、合理健全城市机能,控制配套设施服务半径等,已经成为城市规划管理部门、规划师、房地产商关注的要点。

3.3居住环境质量成为住区规划的核心

住房制度改革使得购房者需求对规划设计的影响大为提高,个人需求价值取向改变了规划设计的价值取向,随着生活质量的不断提高,居民对居住环境越加重视,住区的规划设计也围绕环境做文章,表现出以下做法:

1)环境均好性。

当代的住区规划已不再满足于传统的中心绿地——组团绿地的环境模式,而更加强调每户的外部环境品质,将环境塑造的重点转向宅间,强调环境资源的均享。

同时要求每套住宅都有良好的朝向、采光、通风、视觉景观等条件。

图

2)弱化组团,强调整体环境。

小区实行物业管理以来,居委会在居住生活方面的管理职能有所弱化,人们更加关注整体环境景观和邻里之间的交往问题。

弱化组团使规划获得更大的灵活性,对环境资源可以有更好的整合,有的扩大中心绿地空间用地,要达到一定的规模,在休闲健身功能和视觉欣赏方面更加丰富;有的强调院落空间作为居住区的基本构成单元,为居民提供更加亲近、安全的活动场所,塑造领域感和归属感图。

3)精心处理空间尺度与景观细节。

环境景观已经成为居住区的关键要素,景观设计成为居住区不可缺少的一环。

在住区规划中强调人性化考虑和精细化处理,在空间尺度、环境设施、无障碍设计、材料运用等方面充分满足现在居住的需要,为居住带来新的价值。

3.4依靠科技,保护生态

为了创造良好的人居环境,人们开始关注环境的健康性和对自然生态的保护。

许多小区在规划初期就注意保护和利用原有生态资源,如自然的地形、地貌、山体、水系和原生树木等,并且在环境建设中,加大植物种植的覆盖面积和保持足够的绿量,精心配置植物品种,提高住区的生态型和景观性,许多小区还注意利用适合当地气候的花草和树木,以保证植物的成活率和降低成本。

在环境设计的内容方面,紧密结合居民的生活需要,提供丰富多样的活动场地与设施,例如增加生态步行系统的建设,如贯穿小区的步行系统和小型的运动场地,以满足居民健康生活的需求。

与此同时,越来越多地居住区依靠新技术,例如中水回用技术、雨水收集和垃圾生化处理等技术,提高住区的生态功能,在节水、节能、减排和提高无力舒适度方面取得重要成就。

3.5人车分流与步行环境

伴随着国民经济的持续快速增长和居民收入水平的不断提高,私人小汽车从无到有,已经开始大量进入寻常百姓家庭。

目前居住区大量采用地下停车,有的还采用机械停车,以容纳越来越多的小汽车。

与此同时,妥善解决小汽车的行驶路线和停放位置,尽量减少小汽车对居民造成的交通安全威胁和废气、噪声、灯光干扰,成为我国城市住区规划设计重点考虑的问题。

1)人车分流成为重要的规划手段

为了减少机动车对行人的干扰,在规划设计中逐渐把机动车交通和步行交通分开,使其各成体系,也使小区的空间形态发生了更加人性化的变化。

许多规划方案采用了沿小区周边的环行机动车道,而在小区中部规划了供居民使用的枝状步行道路系统,如2000年建成的北京龙泽苑小区一期工程(图)。

也有的小区采用立体交通组织作到人车分流,例如2001年建成的北京北潞春绿色生态小区将人行步道全部架空,2003年建成的北京万科星园工程将所有机动车道全部布置在地下空间内。

2)公共步行系统更加受到重视

由于社区内机动车数量的与日俱增,公共步行系统的设计在近年来的住区规划设计中倍受关注,和机动车交通组织一样成为规划设计不可忽视的重要内容。

公共步行体系不仅包括步行道路本身,还包括与之连接的小区入口、公共绿地、各种公共活动场所和各个院落空间等。

有的还营造出宜人的购物广场、步行商业街等人性化的场所,更具功能性和趣味性。

步行空间的设置为丰富社区的生活提供了功能多样的驻留场所,这些场所除了其使用功能以外,对社区的环境起到了优化和美化的作用,在很大程度上会影响到小区的整体形象。

3.6开放社区

小区的封闭式物业管理,为人们创造了安全、舒适、整洁、优雅的社区环境,逐渐受到居民的欢迎。

但是,随着开发项目规模的日趋扩大,封闭管理的范围也相应扩大,给小区内外居民造成了极大的不便,也使各类公共资源难以充分利用,城市街道空间冷漠,城市交通也受到路网密度过低所带来的拥堵问题。

通过十年房地产市场运营楼盘需要纠正规划设计理念并不是越封闭愈好,小区的规划设计应当适度的开放,提倡采用以街坊、组团,甚至单栋楼宇作为较小封闭单元,形成相对开放的街坊形态,是目前住区形态发展的趋势之一。

社区空间对外开放,使地区交通更加方便,也可以使配套公共设施获得更多的营业额,街道空间也更加丰富,为居民提供了多样性的生活交往场所,使社区和城市的关系更加和谐,更加有利于增强城市的活力和营造多姿多彩的公共空间。

例如,深圳的万科四季花城、北京沿海塞洛城(图)、上海的金地格林世界,都是比较成功的案例。

3.7居住区类型趋于多样

随着居民收入的提高和社会经济的快速发展,一方面,居住需求的分异越来越明显,不仅体现在支付能力上的差别,也表现出生活方式、功能要求等方面变化,另一方面,随着城市规模的扩大,土地的价值和区位条件差异加大。

这些都使得当代城市住区在类型和形态上趋于多样化,包括以下特征:

1)居住区形态向高空发展。

随着土地价格的上升和高层住宅建造技术的日臻成熟,出现越来越多的高层住宅住区,在规划上重点解决密集的建筑、较多的人流车流与环境的关系。

2)低密度社区。

对居住环境和品质的追求,使低密度社区成为重要的居住类型之一,住宅有独立式(别墅)、双拼、联排、叠拼、多层花园洋房等形式,容积率较低。

住区规划则更多地关注私属空间的品味和配套服务水平。

3)特定需求的居住形态。

针对特殊的人群和特定的居住需求,出现了青年社区、老年公寓、旅游地产项目、商务综合体等新型居住社区,在规划上往往根据特定的功能要求进行布局和配套,有的更加突出环境特点,有的突出形象标志。

3.8更加强调居住文化

居住区不仅是生活居住地场所,也是人的精神家园。

对生活品味的要求也是住区规划设计进一步发展的动力之一,越来越多的新建住区重视居住文化的塑造,形成百花齐放的局面。

有的住区通过建筑、环境设计,塑造特定生活场景,例如欧式小镇、中式园林等(图北京观唐);有的通过现代简约的规划设计手法,表现出新颖时尚的居住文化;有的通过开放式规划手法,使住区空间与城市空间相渗透,塑造繁华街区生活(图沿海赛洛城)。

3.9住房保障与社会融合

由于住宅价格大幅提高,在2005年以后,政府加大市场干预力度,并逐步建立健全住房社会保障体系,相继出台一系列政策,提出了“廉租房、租赁房、经适房、两限房、商品房”的多元化住房供应体系,改善住房市场供应结构,以平衡不同人群的居住需求,促进社会的和谐发展,标志着我国住房建设进入成熟期。

住区规划也开始注意针对小户型居住区的户密度高的特点,在环境保障、交通组织、配套设施等方面的探讨技术对策,同时积极探索解决中低收入家庭在公共设施、交通服务、就业机会等方面的需要,以及推动社会交往与融合、避免社会隔离等众多新的课题。

4.中国住区规划发展的趋势展望

经过建国后六十年的发展,随着我国经济和社会环境的不断改变,人们对住区规划设计新理念和新手法的探索一刻也没有停止过。

相信伴随着社会进步、经济发展和技术更新,我国住区规划在理论和技术方法上,还将出现更加色彩纷呈的发展和创新。

在创建和谐社会、建设节约型社会的历史轨迹上,展望未来的住区规划,将出现以下趋势:

1)以人为本的原则将继续深化

人是居住区的使用主体,住区规划的目标就是围绕需求展开,体现出对人的关怀。

住区规划应适应未来的生活模式,创造方便、舒适的居住生活环境,并能展现个性,修养身心。

目前的住宅开发仍然存在粗放式、单一经济目标等问题,未来的住区品质提高仍有很大的空间,而且将更加多样化。

可以预期未来的十年房地产发展将进入一个“品质时代”,人们更加注重居住的性能质量,居住的健康、休闲和安全;除了注重室