文言文实词古今异义一词多义通假字以及词类活用.docx

《文言文实词古今异义一词多义通假字以及词类活用.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《文言文实词古今异义一词多义通假字以及词类活用.docx(11页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

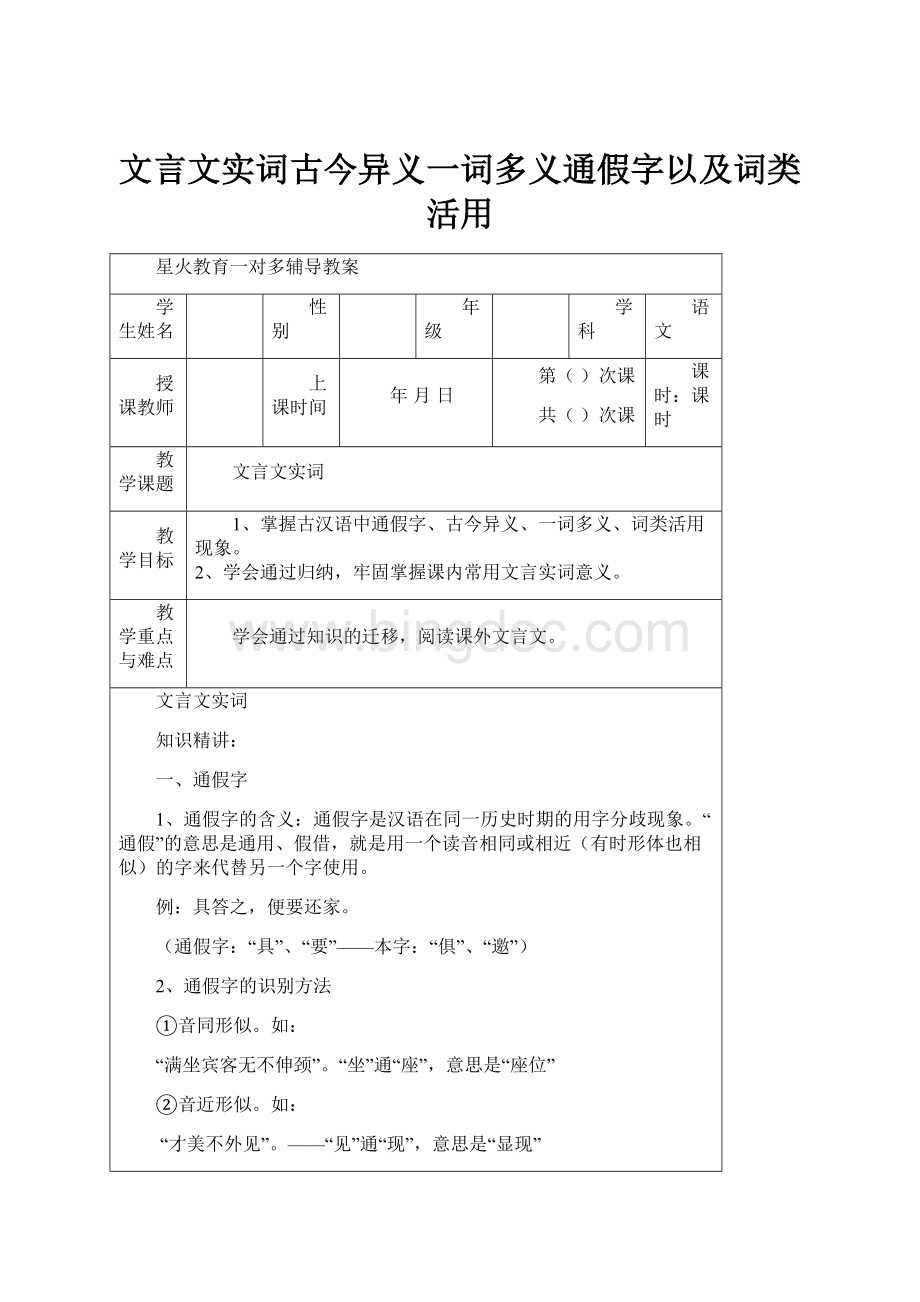

文言文实词古今异义一词多义通假字以及词类活用

星火教育一对多辅导教案

学生姓名

性别

年级

学科

语文

授课教师

上课时间

年月日

第()次课

共()次课

课时:

课时

教学课题

文言文实词

教学目标

1、掌握古汉语中通假字、古今异义、一词多义、词类活用现象。

2、学会通过归纳,牢固掌握课内常用文言实词意义。

教学重点与难点

学会通过知识的迁移,阅读课外文言文。

文言文实词

知识精讲:

一、通假字

1、通假字的含义:

通假字是汉语在同一历史时期的用字分歧现象。

“通假”的意思是通用、假借,就是用一个读音相同或相近(有时形体也相似)的字来代替另一个字使用。

例:

具答之,便要还家。

(通假字:

“具”、“要”——本字:

“俱”、“邀”)

2、通假字的识别方法

①音同形似。

如:

“满坐宾客无不伸颈”。

“坐”通“座”,意思是“座位”

②音近形似。

如:

“才美不外见”。

——“见”通“现”,意思是“显现”

③音同形异。

如

“左手倚一衡木”——“衡”通“横”,意思是“横放的”

④音近形异。

如:

“河曲智叟亡以应”——“亡”通“无”,意思是“没有”

3、小试牛刀

找出下列句子中的通假字

1、寡助之至,亲戚畔之(“畔”通“叛”,背叛。

)

2、曾益其所不能 (“曾”通“增”,增加。

)

3、困于心,衡于虑(“衡”通“横”,梗塞,指不通顺。

)

4、入则无法家拂士 (“拂”通“弼”,辅佐。

)

4、常见通假字整理

1、 反——返(还,返回)

例句:

(1)窥谷忘反《与朱元思书》

(2)寒暑易节,始一反焉《愚公移山》

2、说——悦(高兴)

例句:

(1)学而时习之,不亦说乎《论语十则》

(2)公输盘不说《公输》

二、古今异义:

(一)古今异义词的种类

现代汉语由古代汉语发展而来,有些词义一直沿用下来,有些词义已经发生了变化,形成古今异义的现象。

古今异义词主要有以下几种:

1.词义扩大文言文中,有些词语的本来意义比较狭小,后来它的意义有所发展,应用的范围比原来广泛了,这种现象叫词义的扩大。

这种词义是今必大于古义,古义包含在今义之中。

如“河”,古代仅仅指黄河(饮于河、渭);现在则是一个普通的名词,成为河流的通称。

2.词义缩小词义缩小,是指词义随着时代的发展逐渐变得狭小。

词义缩小主要有两类:

八程度减弱。

如“病”,古义指严重的疾病,已达到受死亡威胁的程度(君之病在肠胃);而今天的“病”一般指所有疾病,程度减弱了。

范围缩小。

如“臭”,古代指气味(左佩刀,右备容臭);现在则仅仅指臭味。

3.词义转移古汉语中一些词义,随着历史的发展,由原来表示的对象转移为表示另外一种对象,这就叫词义的转移。

主要有以下几种:

A由表示甲事物转化为表示乙事物。

如“颜色”,古义指容颜、脸色(颜色憔悴,形容枯槁);今义指色彩。

B由表示甲动作转化为表示乙动作。

如“去”,古义指离开、距离(西蜀之去南海,不知几千里也);今义是“到?

?

地方”。

C.由表示甲义的范围转化为表示乙义的范围。

如“鲜美”,古义有“鲜艳美丽”的意思(芳草鲜美);今义则是形容词,指食物味道好。

它所表示的范围就由表示食物外在的颜色转化为表示食物的味道。

D.由表示甲义转化为表示乙义时,词性也发生了转移。

如“烈士”,古义指有远大抱负的人(烈士暮年,壮心不已);今义指“为了正义事业而献出自己生命的人”。

4.词义感情色彩的变化古今词义在演变的历史过程中,褒贬义相互转化的现象,叫做词义感情色彩的变化。

主要有三种情况:

A.褒义词转化为贬义词或中性词。

如“风流”,古义指杰出、英俊(大江东去,浪淘尽,千古风流人物);今义多指轻浮放荡,含贬义。

B.贬义词转化为褒义词。

如“乖”,原指偏执、不顾服(行为偏僻性乖张);现在是“听话”“安顺”之义。

C.中性词变为褒义词或贬义词。

如“鄙”,古义表示“见识短浅”,是一个中性词(肉食者鄙,未能远谋);今义指品质恶劣,为贬义词。

小试牛刀:

1.蜀之鄙有二僧(《为学》)鄙——古义:

边境。

今义:

品质低下。

2.顾不如蜀鄙之僧哉(《为学》)顾——古义:

反而,难道。

今义:

有看的意思;还有照管、注意的意思。

3.卷卷有爷名(《木兰诗》)爷——古义:

指父亲。

今义:

指爷爷。

4.但闻黄河流水鸣溅溅(《木兰诗》)但——古义:

只、只不过。

今义:

转折连词。

5、虽然,公输盘为我为云梯虽然——古义:

古是表转折关系的连词“虽”与指示代词“然”的连用,意为:

虽是这样,但是……。

今义:

常用作表转折关系的连词。

6、寡助之至,亲戚畔之亲戚——古义:

指内亲外戚,包括父母兄弟。

今义:

指亲属。

7、非独贤者有是心也是——古义:

代词,这种,这样。

今义:

判断动词。

三、一词多义:

文言文中单音节词居多,一个词往往有好几个义项。

理解多义词,要把握它的本义,结合上下文来判断它在句中的含义。

如:

(1)原因——如“既克,公问其故”

(2)所以——如“彼竭我盈,故克之”

故(3)故意——如“广故数言欲亡”

(4)旧——如“两狼之并驱如故”

(5)特意——如“桓侯故使人问之”

子墨子闻之(对有德行的人的尊称,

子先生,老师。

名词。

)

愿借子杀之(你,代词。

)

上使外将兵(派)

使使唐雎使于秦(出使)

如使人之所欲莫甚于生(假使)

小试牛刀

安:

1、安求其能千里也(怎么)

2、衣食所安(养)

卑:

1、非天质之卑(低下)

2、先帝不以臣卑鄙(身份低微)

备:

1、前人之述备矣《岳阳楼记》(周全、详尽)

2、一时齐发,众妙毕备《口技》(具备)

3、犹得备晨炊《石壕吏》(准备)

被:

1、被于来世(影响)

2、皆被绮绣(同“披”,穿)

鄙:

1、蜀之鄙有二僧《为学》(边境)

2、肉食者鄙《曹刿论战》(鄙陋、目光短浅)

3、先帝不以臣卑鄙《出师表》(出身鄙野)

毕:

1、毕力平险《愚公移山》(尽)

2、群响毕绝《口技》(全部)

薄:

1、薄暮冥冥《岳阳楼记》(迫近,接近。

)

2、不宜妄自菲薄《出师表》(轻视。

)

3、薄如钱唇《活板》(厚度小)

策:

1、执策而临之《马说》(马鞭)

2、策之不以其道《马说》(鞭打、驱使。

)

3、策勋十二传《木兰诗》。

(记录)

4、束手无策。

(计谋)

长:

1、舟首尾长约八分有奇《核舟记》。

(长度)

2、北市买长鞭《木兰诗》(与短相对。

)

3、但愿人长久《明月几时有》。

(长久,健康)

4、死者长已矣《石壕吏》(永远)

5、木兰无长兄(《木兰诗》(zhǎng,排行最大)

6、吴广皆次当行,为屯长《陈涉世家》(zhǎng,头领。

)

称:

1、称其气之小大/不能称前时之闻(相当、配合)

2、先帝称之曰能(称赞)

四、词类活用:

古汉语里,某些词,主要是实词,可以按照一定的习惯灵活运用,在语句中临时改变它的功能,即原来的词性。

这种现象就是词类活用,常见的现象有:

名词活用为动词,名词作状语,名词、动词、形容词的使动用法,动词活用为名词,形容词活用为动词或名词、动词、形容词的意动用法,数词活用为动词,数词的使动等等。

1、名词活用为一般动词:

即这个词本是名词,在语境义中作动词使用。

例如

(1)一狼洞其中(《狼》)中“洞”本是名词,在这里活用为动词“打洞”。

(2)不能名其一处(《口技》)中“名”带宾语“其一处”,活用做动词“说出”。

(3)稍稍宾客其父”(《伤仲永》)中“宾客”原为名词,这里活用为动词,意为“以宾客之礼相待”,可以翻译为“把他的父亲当作宾客招待”。

(意动用法)

2、形容词用作动词:

原本词性为形容词,由于语言环境的不同词形发生改变充当动词使用。

例如

(1)香远益清(《爱莲说》)中“远”原是形容词,在这里充当“香”的谓语,用作动词,远播之意。

(2)亲贤臣,远小人(《出师表》)中的“亲”“远”都是形容词活用为动词,后面带宾语“贤臣”和“小人”,翻译为“亲近”和“远离”。

(3)苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤(《生于忧患死于安乐》)中“苦”、“劳”、“饿”都是形容词活用作动词,当作“使……苦”,“使……劳”、“使……饿”讲,属于形容词的使动用法。

3、形容词用作名词:

原本词性为形容词在具体的语言环境中充当名词使用。

例如

(1)此皆良实(《出师表》)中“良实”原为形容词,在这里充当判断句主语“此”的宾语,活用为名词,善良老实的人之意。

(2)帝感其诚(《愚公移山》)中“诚”原为形容词在这里作动词“感”的宾语,活用为名词,诚心之意。

(3)政通人和,百废具兴(《岳阳楼记》)中“废”原为形容词这里作“兴”的宾语,活用为名词,这里作荒废的事情讲。

4、动词活用为名词:

原本为动词由于语言环境的改变,临时充当名词使用,词形发生变化。

例如

(1)其妻献疑曰:

以君之力……(《愚公移山》)中“疑”原为动词,现在充当动词“献”的宾语,活用为名词,疑问之意。

(2)前人之述备矣“(《岳阳楼记》)中“述”本是动词“记述”,这里活用为名词“记述的文字”讲。

5、名词作状语:

名词在现代汉语中一般不用在动词前面作状语,但在古汉语中有一些名词用在动词的前面充当状语,表示动作行为的状态、方式、地点、所用的工具。

例如

(1)当是时,妇手拍儿声。

(《口技》)中“手”为名词,用在动词“拍”的前面作状语,表示动作行为的方式,“用手”之意。

(2)狐鸣呼曰大楚兴,陈胜王(《陈涉世家》)中“狐”为名词,和“鸣”一起用在动词“呼”的前面作状语,表示动作行为的状态,“像狐狸鸣叫那样大呼”之意。

(3)山行六七里(《醉翁亭记》)中“山”为名词,用在动词“行”的前面作状语,表示动作行为发生的地点,“在山上”之意。

6、使动用法:

谓语动词含有“使宾语怎么样”的意思。

例如

(1)无案牍之劳形(《陋室铭》)劳:

形容词使动用法,使……劳累

(2)忿恚尉,令辱之(《陈涉世家》)忿恚:

动词的使动用法,使……恼怒

(3)必先苦其心志(《孟子两章》)苦:

形容词使动用法,使……苦恼

7、意动用法:

谓语动词含有“认为宾语怎么样”或“把宾语当作什么”的意思。

例如

(1)邑人奇之(《伤仲永》)奇:

形容词的意动用法,以……为奇

(2)而不知太守之乐其乐也(《醉翁亭记》)乐:

形容词意动用法,以……为乐

(3)吾妻之美我者,私我也(《邹忌讽齐王纳谏》)美:

形容词的意动用法,认为…美 。

活用注意被解释词所在的位置和句子本身的特点。

小试牛刀

(一)解释下列词语

1、屏障中抚尺一下(下:

)

2、箕畚运于渤海之尾(箕畚:

)

3、先生之恩,生死而肉骨也(肉:

)

4、猛浪若奔(奔:

)

5、所以动心忍性(动:

)

6、吾妻之美我也(美:

)

(二)解释下列划线的词语

1、何苦而不平(苦:

)

2、北通巫峡(北:

)

3、此皆良实,志虑忠纯(良实:

)

4、无案牍之劳形。

(劳:

)

5、稍稍宾客其父。

(宾客:

)

课后练习:

阅读文言文完成1-4题

濠州定远县①一弓手②,善用矛,远近皆服其能。

有一偷亦善击刺,常蔑视官军,唯与此弓手不相下,曰:

“见必与之决生死。

”一日,弓手者因事至村步③,适值偷在市饮酒,势不可避,遂曳矛而斗。

观者如堵墙。

久之,各未能进。

弓手者忽谓偷曰:

“尉④至矣,我与汝皆健者,汝敢与我尉马前决生死乎?

”偷曰:

“诺。

”弓手应声刺之,一举而毙,盖乘隙也。

(选自沈括《梦溪笔谈》)

【注释】①濠州定远县:

地名,今属安徽。

②弓手:

又称弓兵,宋代地方治安军之一。

③村步:

村埠头。

步,通“埠”,码头。

④尉:

指县尉,维持本县治安。

1.下列句子中加点的词解释错误的一项是()

A.善(善于、擅长)用矛 B.一举而毙(杀死)

C.适值(刚好)偷在市饮酒 D.弓手者忽谓(对……说)偷曰

2.下列各组句子中加点词的意义和用法不同的一项是()

A.皆服其能空乏其身

B.弓手者因事至村步 罔不因势象形

C.遂曳矛而斗遂许先帝以驱驰

D.见必与之决生死 时人莫之许也

3.用现代汉语写出下面文言句子的意思。

汝敢与我尉马前决生死乎?

4.根据选文,用自己的语言概括弓手在与小偷决斗中取胜的原因。

答案:

1.C

2.B

3.你敢和我在县尉的马前决一死战吗?

4.弓箭手运用智谋,找到突破口,抓住机会,战胜小偷.

(意对即可)

王右军①年减②十岁时,大将军③甚爱之,恒置帐中眠。

大将军尝先出,右军犹未起。

须臾,钱凤④入,屏人论事,都忘右军在帐中,便言逆节之谋。

右军觉,既闻所论,知无活理,乃阳吐污头面被褥,诈孰⑤眠。

敦论事造半,方忆右军未起,相与大惊曰:

“不得不除之!

”及开帐,乃见吐唾从⑥横,信其实孰眠,于是得全。

(选自《世说新语》,有删减)

【注释】①王右军:

王羲之。

②减:

不足。

③大将军:

王敦。

④钱凤:

人名,字世仪。

⑤孰:

熟。

⑥从:

纵。

1.根据《辞海》提供的部分义项,为下列加点的词选择恰当的解释。

⑴屏人论事()

A.当门的小墙B.忍住C.退避D.除去

⑵乃阳吐污头面被褥()

A.山的南面或水的北面B.与“阴”相对C.外露的D.通“佯”

2.下列句中加点词“之”的用法和例句相同的一项是( )

例句:

大将军甚爱之

A.怅恨久之B.河曲智叟笑而止之C.小大之狱D.宋何罪之有

3.文中大将军和钱凤为什么“大惊”?

用自己的话回答。

4.文中的王右军是一个怎样的孩子?

答案;1、

(1)C

(2)B

2.大将军与钱凤商议叛逆的事情,忘记了王右军在帐中睡觉,担心他们商量的计谋被右军听到了,为此感到大惊。

3.机智(聪明)、沉着(冷静、镇定),当他遭遇不测、面临险境时,能随机应变,充分运用自己的智慧以自救的聪明小孩。

3.阅读下面文言文,完成1~3题。

张养浩,字希孟,济南人。

幼有行义,尝出,遇人有遗楮币①于途者,其人已去,追而还之。

年方十岁,读书不辍,父母忧其过勤而止之,养浩昼则默诵,夜则闭户,张灯窃读。

山东按察使焦遂闻之,荐为东平学正。

及选授堂邑县尹,罢旧盗之朔望参者②,曰:

“彼皆良民,饥寒所迫,不得已而为盗耳;既加之以刑,犹以盗目③之,是绝其自新之路也。

”众盗感泣,互相戒曰:

“毋负张公。

”有李虎者,尝杀人,其党暴戾为害,民不堪命,旧尹莫敢诘问。

养浩至,尽置诸法,民甚快之。

去官十年,犹为立碑颂德。

(选自《元史》有删改)

【注释】①楮(chǔ)币纸币。

②罢旧盗之朔望参者:

免除了有强盗前科的人每月初一、十五例行到官府接受审讯检查的规定。

③目:

名词作动词,看待。

1.下列各组句子中加点词的意思相同的一项是()

A.有遗楮币于途者是以先帝简拔以遗陛下

B.读书不辍辍耕之垄上

C.父母忧其过勤而止之不能指其一端

D.山东按察使焦遂闻之臣之客欲有求于臣

2.用现代汉语写出下面句子的意思。

既加之以刑,犹以盗目之,是绝其自新之路也。

3.细读选文,说说张养浩有哪些可贵的品质。

答案:

1.B

2.既然已经用刑罚处分了他,现在仍旧把他们看成强盗,这是断绝他们悔过自新的道路啊!

3.品行端正、拾金不昧、勤学苦读、宽容大度、执法公正、不畏强暴等.