地理山西省榆社中学学年高一月考.docx

《地理山西省榆社中学学年高一月考.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《地理山西省榆社中学学年高一月考.docx(14页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

地理山西省榆社中学学年高一月考

山西省榆社中学2017-2018学年高一4月月考

一、选择题(每小题2分,共60分)

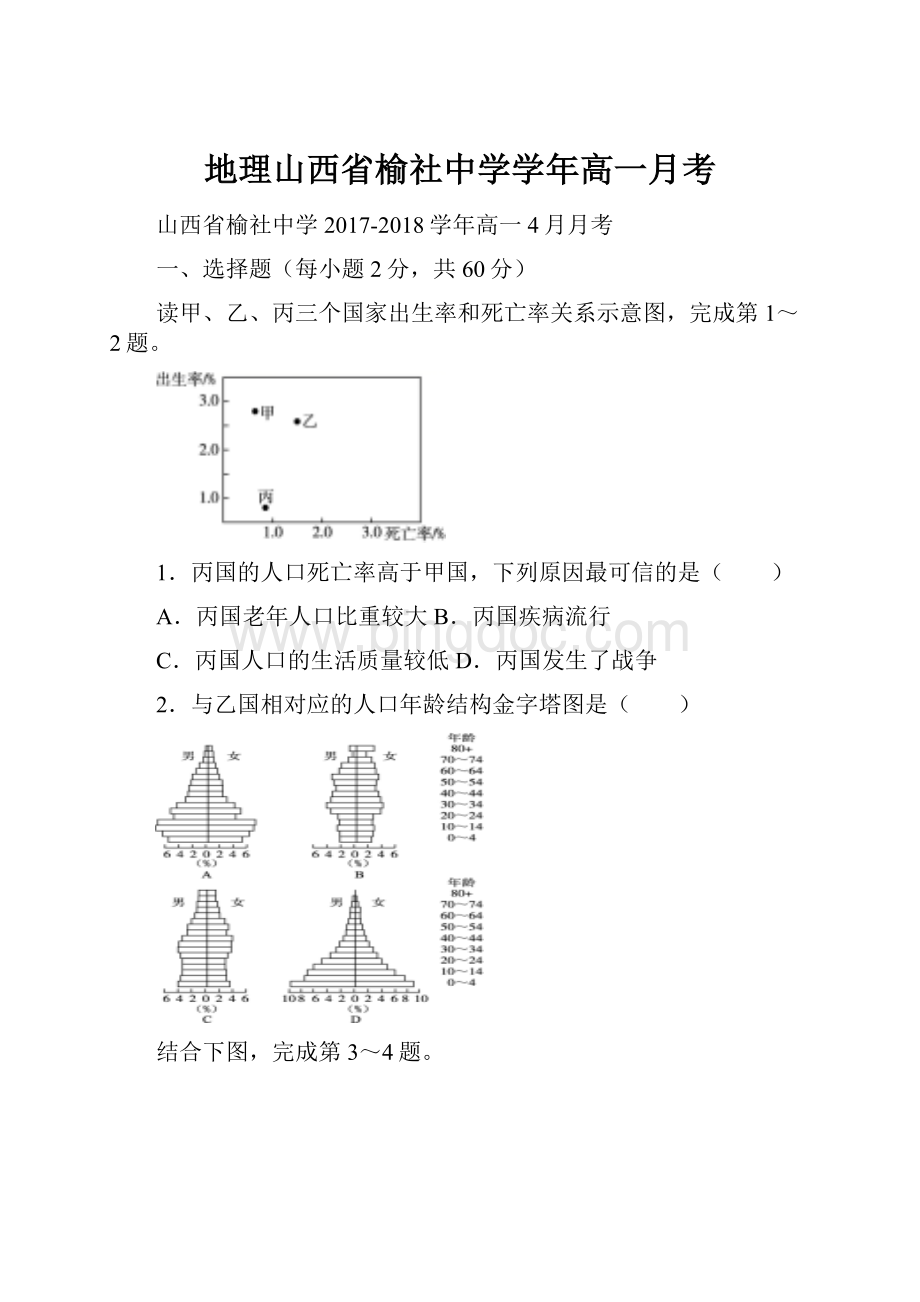

读甲、乙、丙三个国家出生率和死亡率关系示意图,完成第1~2题。

1.丙国的人口死亡率高于甲国,下列原因最可信的是( )

A.丙国老年人口比重较大B.丙国疾病流行

C.丙国人口的生活质量较低D.丙国发生了战争

2.与乙国相对应的人口年龄结构金字塔图是( )

结合下图,完成第3~4题。

2002年、2012年中国人口结构图

3.从图中可以得出的结论为( )

A.我国青少年人口数量在下降B.我国劳动年龄人口数量开始下降

C.我国人口出生率较低D.我国的人口增长模式为传统型

4.针对我国人口结构的变化应采取的措施为( )

A.取消我国的人口计划生育政策B.鼓励外来移民

C.实施更加严厉的计划生育政策D.健全社会养老保障制度

读某国人口自然增长率和城市化进程变化曲线两幅图,完成5~7题。

5.该国人口达到顶峰的时期为()

A.①B.②C.③D.④

6.下列各国中,人口发展情况与图示类型一致的是()

A.埃及B.中国C.德国D.新加坡

7.当前,该国城市化进程所处的阶段是()

A.ⅠB.Ⅰ和ⅡC.ⅡD.Ⅲ

读某国总人口和外来移民的年龄结构图,完成第8~9题。

8.由图中数据可知该国( )

A.男女比例不平衡B.外来移民人口超过本国人口

C.老年人口超过青年人口D.移民缓解了人口老龄化问题

9.影响该国人口迁移的最主要因素是( )

A.人口老龄化B.自然因素C.政治因素D.经济因素

读2008年我国东部甲、乙两城市人口抽样调查表,回答10~11题。

年龄

0~14岁

15~59岁

60岁及以上

甲

人口数(人)

4000

13000

3000

死亡率(%)

0.6

0.6

2.5

乙

人口数(人)

7000

6000

1000

死亡率(%)

0.8

0.7

2.2

10.下列说法与表格数据相符的是

A.乙地人口死亡率偏低B.死亡总人口数是甲小于乙

C.由于老龄化明显两城市人口数量都在减少

D.由于生活水平提高,两城市人口自然增长率上升

11.右图中能代表甲地人口年龄构成的是

A.①B.②C.③D.④

人类与环境相互影响、相互制约,人类的发展要受到环境承载力和人口合理容量的影响,据此完成12~13题。

12.我国北方地区比西北地区承载着更多

的人口这说明北方地区比西北地区

A.空间条件优越B.矿产资源丰富

C.资源利用条件优越D.草场资源丰富

13.图中显示能提高青藏地区人口合理容量的有效途径是

A.①B.②C.③D.④

读某地区城市规划图(右图),回答14~15题。

14.从城镇规划来看,该地区的地形最有可能是

A.平原B.山区C.高原D.丘陵

15.图中信息显示,城市的服务功能

A.沿铁路线较强B.沿干道较强

C.沿环路较强D.区域内一样强

读某城市分布图(右图),回答16~17题。

16.该城市的地域形态是

A.团块状B.组团式

C.条带状D.放射状

17.形成该城市地域形态的主要因素是

A.交通、河流B.地形、河流C.交通、地形D.资源、河流

下图是不同城市就业空间模式示意图,读下图完成18~19题。

18.D城市的空间结构属于

A.单核心模式B.多核心模式C.同心圆模式D.扇形模式

19.影响图中C城市就业空间分布特点的主要区位因素可能有

①能源②交通③地形④气候

A.①②B.②③C.③④D.②④

读右下图我国某地城市化过程发展阶段示意图,回答20~22题。

20.阶段Ⅰ所表示的城市化阶段是

A.初级阶段B.加速阶段C.逆城市化阶段D.再城市化阶段

21.引起阶段Ⅱ形成的最主要原因是

A.城市内部经济的衰退

B.乡村和小城镇发展超过城市

C.城市环境状况的不断恶化

D.轨道交通的发展

22.城市发展到后期,城市中心便会衰退。

20世纪80年代西方一些国家为了防止大城市中心区继续衰退,实行了城市复兴计划——再城市化。

下列措施符合再城市化措施的是

A.采取行政手段,将人口迁入大城市

B.发展纺织、电子装配等劳动密集型产业

C.发展高新技术产业和服务业

D.改善城市中心环境,发展城市旅游业

读人类健康发展经历的三个阶段图,完成23~24题。

23.从A阶段到C阶段的演变体现出()

A.婴幼儿死亡率上升,健康水平提高B.青壮年死亡率降低,健康水平下降

C.总人口死亡率上升,健康水平下降D.总人口死亡率降低,健康水平提高

24.引起B阶段到C阶段老年人口死亡率变化的可能原因是()

A.老龄人口比重增大,老年人口死亡率上升

B.人类医疗水平提高,老年人口死亡率下降

C.社会负担加重,老年人口死亡率上升

D.流动人口增加,老年人口死亡率下降

人口抚养比是区域内非劳动年龄人口数与劳动年龄(15~64岁)人口数之比(单位:

%)。

下图为“甲省及我国人口抚养比统计图”,据图完成25~26题。

25.下列关于图中信息的描述合理的是()

A.总抚养比与少儿抚养比完全成正相关关系

B.总抚养比与老人抚养比完全成负相关关系

C.甲省的少儿抚养比明显高于全国平均水平

D.甲省老人抚养比的变化幅度略高于全国平均水平

26.我国总抚养比有下降趋势,其形成原因可能是()

A.人口出生率下降B.年轻劳动力人口数减少

C.老龄化趋势明显D.老年人口数量减少

下表为四个国家城市化资料,读表回答27~28题。

1970年城市人口占总人口比重(%)

1992年城市人口占总人口比重(%)

9

13

41

74

89

89

74

76

27.近20年中,上述四国城市化发展最快的是()

A、

B、

C、

D、

28.

国与

三国相比城市化水平较低,说明()

A、

国出现逆城市化现象

B、

国农村劳动力比重比

三国大

C、

国第二、三产业比

三国发达

D、

国人口增长率比

三国低

左图表示某城市及其郊区的各类土地利用方式付租能力,右图是该城市空间结构简图。

读图回答29~30题。

29.左图中字母代表的土地利用类型有工业区、住宅区、商业区、小麦种植区、花卉区,其中表示商业区和花卉区的分别是()

A.a和bB.a和cC.a和dD.b和c

30.根据左图中地租水平的高低,综合考虑交通、环保等因素,印染厂、水果批发市场、星级宾馆在右图中相适宜的布局位置是()

A.①④⑤B.③④⑤C.①⑤④D.①②⑤

二、综合题(共40分)

31.读下图,回答下列问题。

(10分)

(1)图中A、B、C、D、E五个城市中可能形成较早的是_________城市(填代号),原因是什么?

(2)A、C、D三个城市兴起的共同原因是什么?

(3)促进A城市发展和限制其发展的主要区位因素分别是__________。

C城市位于______地貌上。

(4)D城市适于发展______工业,在其发展过程中容易对环境产生的危害主要有___________,E城市兴起和发展的主要区位因素是______。

按目前图中展示的现状,哪个地点可能会再形成一座城市,将这座城市用字母F注在图中。

32.读下图回答以下问题。

(10分)

(1)甲图E—F阶段反映了城市化进程的现象。

产生的原因是什么?

(4分)

(2)图中a代表的国家按经济发展水平属于国家,其城市化特点有那些?

(3分)

若b、c两条曲线代表发展中国家和世界平均水平,则表示发展中国家的是_____曲线。

(3)从图中可看出,发展中国家比发达国家城市化起步________,水平________,1950年以后,城市化速度。

33.读下列两段材料回答相关问题。

(8分)

材料:

下图中我国某市30年来(1980-2009)城市化的过程

(1)据材料说出该市城市化过程的主要标志。

(4分)

(2)从环境因素考虑,分析图中化工厂的布局是否合理,分析原因。

(4分)

34.世界人口分布极不平衡,但具有一定的趋向性,读图回答。

(12分)

(1)分析图一,从地形类型来看,世界56%左右的人口主要分布在地区。

原因是。

(4分)

(2)分析图二,人口占世界总人口比例最小的纬度带人口少的主要原因:

。

(2分)

(3)分析图三.在距海岸200千米范围内陆地面积占洲总面积比例小于40%的大洲中,人口占总人口比例最大的是洲。

(1分)

(4)综合分析,世界人口分布具有集中于地势地区、纬度地区和地区的趋向性。

(3分)

(5)根据上述世界人口分布的趋向判断,下列地区中属于世界人口稠密区的是(多项选择)()(2分)

A.恒河平原B.亚马孙平原C.西欧平原D.美国阿拉斯加

E.朝鲜半岛F.青藏高原G.刚果盆地H.加拿大东南角

【参考答案】

一、选择题

1—5ADCDD6—CDDDA11---15CCBAB

16—20CBBBB21—25CCDBD26—30ABACA

二、综合题

31.

(1)BC 平原地形;水源充足;交通(水运)便利。

(2)矿产资源丰富。

(3)铁路运输,气候干旱 河口三角洲(4)钢铁 大气污染、固体废弃物污染等 旅游(在B、C、D、E四个城市的铁路交会处标F)

32.

(1)逆城市化

城市中心区环境质量下降,地价上涨,住房紧张,交通拥挤。

乡村小城镇基础设施逐步完善,环境质量优良,加上高速公路的发展私人小汽车的普及,吸引久居大城市的居民向乡村小城镇迁移。

(2)发达国家起步早,城市化水平高,出现逆城市化现象c

(3)晚低快

33.

(1)①城市用地规模扩大;②城市人口不断增加;③出现明显的功能分区。

(2)不合理。

因为化工厂是大气污染和水污染比较严重的工业,布局在最大风频的上风向,其大气污染对居住区影响较大,且其布局在城市河段的上游方向,对城市水质影响较大。

34.

(1)平原(或平原、盆地)

(2)海洋面积大(或陆地面积小)南极大陆至今无人定居

(3)南美

(4)低平中低沿海(5)ACEH

答案1.A 2.D

1-2.解析:

第1题,丙国人口增长模式属现代型,由于丙国的人口老龄化问题比较严重,老年人口比重较大,因此死亡率要高一些。

第2题,乙国出生率高、死亡率较高、人口自然增长率较低的人口增长模式,只有D图符合条件。

答案:

3.C4.D

3-4.解析:

第3题,从图中可以看出,我国0~14岁的人口比重下降,能反映出我国人口出生率较低;但由于不知人口的总量,因而并不能说明我国青少年数量在下降。

第4题,我国65岁及以上老年人的比重不断上升,人口老龄化问题日益严重,因而应健全社会保障制度;但由于我国人口数量众多,不能取消人口计划生育政策。

答案:

5.D6.C7.D

5-7解析:

主要考查学生对人口和城市的基础知识以及读图、析图的能力。

第5题要了解人口自然增长率与人口增长的关系:

人口自然增长率大于零,人口数量增加;等于零时,人口自然增长率达到极值;小于零时,人口开始下降。

第6题则通过读图分析可知:

人口出现负增长,最典型的为四个国家之一的德国。

第7题由城市人口比重知其城市化处于第三阶段。

答案:

8.D 9.D

8-9.解析:

第8题,读图可知,在外来移民人口中,占比例最高的是20~50岁的青壮年,其次是20岁以下的青少年,占比重最低的是65岁以上的老年人口,所以外来移民可以缓解人口老龄化问题。

第9题,外来移民人口中,比重最大的集中在20~50岁,属于劳动人口,人口迁移主要受经济因素的影响。

10-11AC12-13CB14-19ABCBBB20-22BCC

23-2423.D24.B

【解析】23.从A阶段到C阶段人口的存活率上升,死亡率下降,说明健康水平在提高。

24.从图中可以看出从B阶段到C阶段老年人口死亡率在下降,这与社会经济的发展、人类医疗水平的提高有关。

25.D26.A【解析】25.少儿和老人都是非劳动年龄人口,依据人口抚养比概念,总抚养比与少儿抚养比和老人抚养比都成正相关关系但不能说“完全”;图中信息表明甲省的少儿抚养比明显低于全国平均水平。

26.依据人口抚养比概念,总抚养比有下降说明非劳动年龄人口减少或劳动年龄人口增多,而图中信息表明,我国老人抚养比在上升,即老年人口数量增多,故只有A选项符合条件。

27-28BA29-30CA