新浙教版七上科学知识点总结.docx

《新浙教版七上科学知识点总结.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《新浙教版七上科学知识点总结.docx(19页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

新浙教版七上科学知识点总结

七年级(上)

第一章科学入门

1.科学是一门研究各种自然现象,并寻找她们产生、发展因素和规律学科。

在学习科学时应当多观测、多实验、多思考。

2.观测和实验是进行科学研究最重要办法,也是学习科学重要方式。

3.借助各种仪器目:

使观测范畴更广,使判断更精确

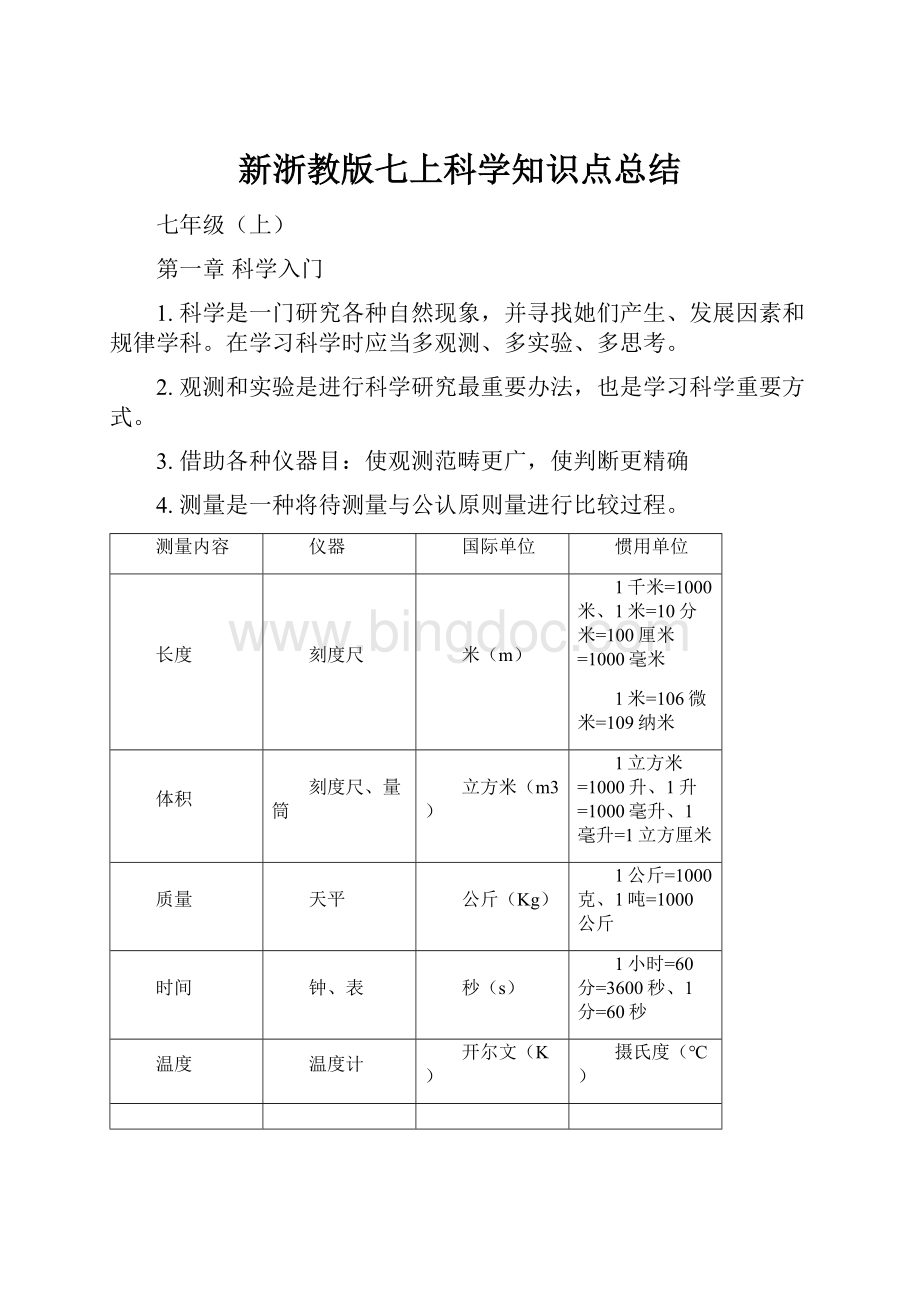

4.测量是一种将待测量与公认原则量进行比较过程。

测量内容

仪器

国际单位

惯用单位

长度

刻度尺

米(m)

1千米=1000米、1米=10分米=100厘米=1000毫米

1米=106微米=109纳米

体积

刻度尺、量筒

立方米(m3)

1立方米=1000升、1升=1000毫升、1毫升=1立方厘米

质量

天平

公斤(Kg)

1公斤=1000克、1吨=1000公斤

时间

钟、表

秒(s)

1小时=60分=3600秒、1分=60秒

温度

温度计

开尔文(K)

摄氏度(℃)

5.刻度尺使用——使用前,要注意观测它零刻度线、最小刻度(精确限度)和量程。

(1)放对的:

刻度尺不能斜放;物体一端普通要与零刻度线对齐(零刻度线磨损、尺面较厚?

)

(2)看对的:

视线与尺面垂直。

(3)读对的:

读数=精确值+预计值+单位。

(4)记对的:

被测物体长度=精确值+预计值+单位。

6.特殊长度测量

(1)以曲化直法:

用一根质软、易弯曲、弹性差细棉线在地图上按弯曲和走向将细线覆盖在线路上,然后将细线拉直,量出长度,依照比例尺算出铁路实际长度。

(2)卡尺法:

用两块直角三角板和直尺,注意令刻度线。

(3)测多算少法(累积法):

合用于纸张厚度、金属细直径等测量。

7.测形状不规则物体面积测量——方格法(割补法),四舍五入

8.物体体积测量

测量办法

使用工具

单位

固体

规则体

体积=底面积x高(长方体、正方体、圆柱体)

刻度尺

立方米、立方厘米、立方分米等

不规则体

间接测量法(如排水法,也可用沙代替水)

量筒或量杯(细棉线、金属环)

液体体积

量筒或者量杯进行测量

量筒或量杯

升(L)、毫升(mL)

9.量筒使用——使用前看清测量范畴和最小刻度

(1)放对的:

放在水平面上

(2)看对的:

视线要与凹形液面最低处相平。

仰望使读数比实际值偏小,俯视使读数比实际值偏大

(3)读对的:

不能用手拿起来读数

(4)记对的:

勿漏写单位

10.量筒与量杯比较

(1)量筒:

粗细均匀、刻度分布均匀

(2)量杯:

上粗下细、刻度上密下疏

11.温度表达物体冷热限度。

人正常体温约为37摄氏度(37℃);一种原则大气压下,沸水温度为100℃,冰水混合物温度为0℃。

12.温度计

温度计构造

外壳、刻度、液柱、玻璃泡

温度计原理

液体热胀冷缩

摄氏温度规定

把一种原则大气压下,沸水温度定为100,冰水混合物温度定为0。

0和100之间分为100等份,每一等份就表达1摄氏度

对的使用

(1)预计被测液体温度

(2)选用适当温度计

(3)观测温度计量程

(4)认清温度计分度值

(5)把温度计玻璃泡所有浸入被测液体

(6)待温度计示数稳定后再读数并记录测量成果

注意事项

A 被测物体温度不能超过温度计量程

B 测量时手要握温度计上端

C 测量液体温度时,要使玻璃泡完全浸没在液体中,但不要接触容器器壁

D 测量时要等到温度计里液柱不再上升或下降时再读数

E 普通不能将温度计从被测物体中拿出来读数

F 读数时,视线要与温度计内液面平视

13.体温计——与惯用温度计比较

惯用温度计

体温计

最小刻度(分度值)

普通为1℃

0.1℃

刻度范畴

普通为0~100℃

35~42℃

构造

玻璃泡容积相对比较小,毛细管粗细均匀

(1)玻璃泡容积大而内径很细;

(2)玻璃泡上方有一段很细弯口

读数时

不能离开被测物体

可以离开被测物体;用之前需要甩

14.质量:

表达物体所含物质多少。

变化物体形状、状态、温度、位置变化,物体质量不会因而而发生变化。

15.实验室测量质量惯用工具是托盘天平。

16.托盘天平构造对的使用:

(1)放平

(2)调零——游码移到零刻度处

(3)调平(调节横梁螺母) (4)称量:

左物右码;

(5)读数:

被测物体质量=砝码总质量+游码批示值

(6)记录 (7)整顿:

砝码放回盒内,游码归零等。

17.天平使用和维护注意事项:

(1)使用前必要明确天平称量范畴(量程)和感量(所能称量最小质量);

(2)预计被测物体质量,不能超过量程;

(3)称量中不能调节平衡螺母,只能通过加减砝码和移动游码使天平再次达到平衡;

(4)称量中不能用手去摸天平托盘或直接接触砝码,取放砝码应用镊子;

(5)潮湿药物和化学药物不能直接放在托盘上;

(6)加减砝码应从大到小,轻拿轻放。

(7)读数时,右盘砝码总质量+游码批示值(游码读左边)。

(8)放好,天平和砝码要保持干燥,清洁,防止锈蚀。

18.科学探究基本过程:

提出问题、建立猜测和假设、制定筹划、获取事实与证据、检查与评价、合伙与交流。

19.常用仪器名称和用途:

(1)试管:

盛少量液体或固体;可直接在酒精灯火焰上加热玻璃仪器.

①装液体时,液体体积不超过试管容积1/2,加热时盛放液体量不能超过总容积1/3;

②夹持试管应用试管夹或铁夹,自底部往上套,夹在离试管口1/3处(试管中上部);

③加热前,应把试管外壁水擦干。

加热盛有液体试管,应将试管口向上倾斜,与桌面成45°角,管口不要向着自己或别人。

加热时应运用酒精灯外焰加热,先均匀受热,再集中加热。

加热后试管不能骤冷,防止炸裂;也不能直接放在实验桌上,应放在石棉网上。

(2)酒精灯:

①添加酒精时,不超过酒精灯容积2/3、酒精不少于1/4

②绝对禁止向燃着酒精灯里添加酒精,以免失火

③绝对禁止用酒精灯引燃另一只酒精灯

④用完酒精灯,必要用灯帽熄灭,不可用嘴去吹

⑤不要碰倒酒精灯,万一洒出酒精在桌上燃烧起来,应及时用湿抹布或沙子扑灭。

(3)烧杯:

盛放液体仪器、不可以直接加热,要垫上石棉网,以均匀供热。

第二章观测生物

第一节生物和非生物

1.蜗牛身体构造涉及眼、口、足、壳、触角;它有视觉、味觉、触觉、嗅觉等感觉,没有听觉。

2.自然界物体依照有无生命,可分为生物和非生物。

生物区别于非生物生命特性有:

能进行新城代谢、有严整细胞构造、有遗传、变异特性、能生殖和发育、有应激性、能生长、能适应环境和影响环境等。

3.动物和植物最主线区别是能否进行光合伙用。

第二节细胞

1.细胞是由英国科学家罗伯特•胡克发现。

细胞学说又是由德国科学家施莱登和施旺提出来,细胞学说基本内容是:

动物和植物都是由相似基本单位——细胞所构成。

2.细胞基本构造涉及:

细胞核:

内有遗传物质

细胞质:

生命活动场合

细胞膜:

控制细胞与外界进行物质互换

植物细胞与动物细胞构造相比,普通还多了

细胞壁:

重要由纤维素构成,其作用重要是保护和支持细胞,植物细胞普通具备一定形状

叶绿体:

内含叶绿素,是植物进行光合伙用场合

液泡:

里面液体叫细胞液

3.写出显微镜各个构造:

(1)镜座

(2)镜臂(3)倾斜关节(4)载物台(5)压片夹(6)遮光器(7)反光镜

(8)镜筒和物镜转换器(9)粗准焦螺旋(10)细准焦螺旋(11)目镜和物镜

4.使用显微镜环节是

安放→对光→放片→调焦→观测

5.使用显微镜要注意问题:

(1)如果从目镜看到要观测物体在左上边,要移动到中间,载玻片该往左上边移。

(2)向后旋转粗准焦螺旋,物镜会迅速上升;

向前旋转细准焦螺旋,物镜会慢慢下降。

普通先用粗准焦螺旋找到物象,再调节细准焦螺旋使物象更清晰。

(3)要使观测视野最亮,可以把遮光器最大光圈对准通光孔,并且用反光镜凹面镜观测。

(4)显微镜放大倍数=目镜放大倍数*物镜放大倍数

(5)显微镜由低倍镜换成高倍镜后,它视野会变暗,细胞数目会变少,细胞体积会变大,细胞构造会变得更清晰。

6.制作洋葱表皮暂时装片时先在载玻片上滴一滴清水,将洋葱表皮展开后盖上盖玻片,不能留有气泡,最后滴上红墨水染色。

观测洋葱表皮暂时装片时发现

(1)细胞有严重重叠现象,阐明洋葱表皮撕太厚或没有在载玻片上展平

(2)视野中发现黑色圆圈,阐明装片中气泡太多,应当重新盖盖玻片或重新制作装片

7.制作口腔上皮细胞暂时装片时先滴一滴生理盐水,做成装片后最后用亚甲基蓝染色。

第三节生物体构造层次

1.细胞分裂是指一种母细胞通过一系列复杂变化后,分裂成两个子细胞过程。

特点:

在母细胞细胞核内浮现染色体,并平均分派到两个子细胞中去

成果:

细胞数目增长

2.细胞生长成果是使细胞体积增大。

3.细胞分化是指分裂产生子细胞发生变化,形成不同形态和功能细胞过程。

一种细胞就这样通过度裂、生长和分化,最后长成了一种生物个体。

4.组织是形态相近,功能和构造相似细胞群。

植物组织

保护组织

保护组织

输导组织

输送物质

营养组织

制造和贮存营养物质

机械组织

支撑和保护植物

分生组织

分裂产生新细胞

动物组织

上皮组织

由上皮细胞构成,保护、吸取和分泌物质分布:

皮肤、内脏器官表面

功能:

分泌物质

结缔组织

细胞间隙大,细胞间质多分布:

血液、软骨、肌腱

功能:

运送和支持

肌肉组织

肌细胞构成分布:

四肢躯体、心脏、肠胃等器官

功能:

收缩和舒张

神经组织

神经细胞构成分布:

神经、脑、脊髓

功能:

产生传导兴奋

5.皮肤由外到内分表皮、真皮、皮下组织三层,皮肤是人体内最大由各种组织构成器官。

6.器官是由许各种组织按一定顺序组合在一起,具备一定功能构造。

植物器官:

根、茎、叶(营养器官)

花、果实、种子(生殖器官)。

7.系统是功能相近器官按一定顺序排列在一起,能完毕一项或多项生理活动构造。

人体八大系统是:

呼吸系统、循环系统、内分泌系统、泌尿系统、消化系统、运动系统、神经系统、生殖系统。

8.消化系统涉及消化道和消化腺两某些,其中消化道涉及口腔、咽、食道、胃、小肠、大肠、肛门等。

消化腺涉及唾液腺、胃腺、肝脏、肠腺、胰腺,其中唾液腺分泌唾液;胃分泌胃液;肝脏分泌胆汁;胰腺分泌胰液;肠腺分泌肠液;人体消化和吸取重要场合是小肠。

9.构成生物体基本单位是细胞

构成人体构造层次是:

细胞→组织→器官→系统→人体。

构成植物体构造层次是:

细胞→组织→器官→植物体。

第四节常用动物

1.动物依照体内有无脊椎骨,可分为脊椎动物和无脊椎动物。

其中脊椎动物涉及:

鱼类、爬行类、两栖类、鸟类、哺乳类。

鱼共同特性

生活在水中,用鳃呼吸,用鳍游泳,体表有鳞片,体温不恒定(填“恒定”或“不恒定”),生殖方式为卵生(填“胎生”或“卵生”)。

两栖动物共同特性

幼体生活在水中,用鳃呼吸,有尾无四肢;成体生活在水中或陆地,重要用肺呼吸,无尾有四肢,体温不恒定,生殖方式为卵生。

爬行动物共同特性

体表有鳞片或甲,普通贴地爬行,用肺呼吸,体温不恒定,生殖方式为卵生

鸟共同特性

体表有羽毛,前肢化为翼,胸肌发达,体温恒定,生殖方式为卵生

哺乳动物共同特性

全身被毛,体温恒定,生殖方式为胎生,幼体用母乳饲养

2.无脊椎动物涉及:

原生动物,如草履虫(举一代表动物);

线形动物,如蛔虫;

节肢动物,如蝴蝶;

环节动物,如蚯蚓;

扁形动物,如涡虫;

腔肠动物,如水母;

棘皮动物,如海星;

软体动物,如蛤。

3.昆虫属于节肢动物,它是动物成员中最多家族,其身体构造特点是体内没有骨骼,而在体表有一层外骨骼,身体分为头、胸、腹三某些,有三对足,两对翅。

第五节常用植物

1.植物依照能否产生种子,可分为种子植物和无种子植物。

种子植物依照种子与否有果皮包被,可分为被子植物,如苹果树;裸子植物,如松树。

无种子植物中:

蕨类

有根茎叶,用孢子繁殖

代表植物:

蕨、胎生狗脊

苔藓类

有茎叶但无根,用孢子繁殖

代表植物:

葫芦藓、地钱

藻类

无根茎叶分化

代表植物:

水绵、紫菜、海带

2.生物分类级别由高到低依次为:

界、门、纲、目、科、属、种,其中种是生物分类最基本单位。

生物分类级别越高档,生物之间相似点就越少。

第六节物种多样性

1.生物体普通由细胞构成,依照构成生物体细胞多少,可将生物分为单细胞生物和多细胞生物。

2.单细胞生物特点是:

个体微小,所有生命活动在一种细胞完毕,普通生活在水中。

例如:

草履虫属于单细胞动物,体内没有叶绿体,它摄取食物靠口沟,消化食物依托食物泡。

3.大多数生物灭绝因素是由于丧失了栖息地,其中人类砍伐森林、开荒和排放垃圾等活动都会使生物生存空间减小。

4.为了保护自然环境,特别是为了保护珍稀动物和具备代表性自然环境,国家划出了一定保护区域,这样地区叫做自然保护区;如国内广东省鼎湖山,吉林省长白山,四川卧龙山,贵州省梵净山。

第三章地球与宇宙

1.地球是一种两极稍扁、赤道略鼓球体。

地球赤道半径是6378千米,两极方向半径(即极半径)是6357千米,赤道长约4万千米。

有些什么事例可以证明地球是球体呢?

(1)月食时阴影是圆形;

(2)登高望远发现地平圈越来越大;

(3)轮船远去和返回;

(4)麦哲伦环球航行;

(5)人造卫星拍摄地球照片。

地球由外到内可分为地壳、地幔、地核三层。

2.地球仪是地球模型。

地球仪上基本元素:

(1)地轴:

地球自转旋转轴,穿过地心。

(2)两极:

地轴与地球表面相交于两点,指向北极星附近一点叫北极;与北极相反一点叫南极。

(3)经线:

在地球仪上,连接南北两极线,也叫子午线。

(4)赤道:

在南北两极中间,与两极等距,并且与经线垂直线。

(5)纬线:

在地球仪上,与赤道平行、同经线垂直相交线。

赤道是最长纬线。

3.经度和纬度:

经线(经度)

纬线(纬度)

形状特性

半圆

圆

位置关系

相交于南北两极点

互相平行

长短

等长

赤道最长

批示方向

南北方向

东西方向

最大度数值

180°

90°

0°拟定

本初子午线(格林尼治天文台)

赤道

度数变化规律

向西向东各180°

从赤道向两极递增至90°

分布规律

无数条,除0°和180°外,别的均有2条

无数条,除0°外,别的度数纬线有2条

从两极看形状

辐射状

以极点为圆心同心圆

划分半球界线

20°W、160°E

赤道(0°纬线)

4.东半球涉及:

0°至160°E和0°至20°W;西半球涉及:

160°E至180°E和20°W至180°W

5.160°E东侧是西半球,西侧是东半球;20°W东侧是东半球,西侧是西半球。

6.纬度划分:

低纬度

中纬度

高纬度

0°~30°

30°~60°

60°~90°

7.地图是以各种图式符号,将地球地理事物按照一定比例缩小体当前平面纸上图形。

8.地图类型:

政区图、旅游图、平面示意图等。

9.地图三要素:

比例尺、方向、图例和注记

比例尺:

表达图上距离比实地距离缩小限度。

比例尺=图上距离/实地距离

比例尺表达办法(形式):

线段式、数字式、文字式。

表达方向三种办法:

(1)指向标定向法:

用一种指向北方向标表达北方。

(2)经纬网定向法:

经线表达南北方向,纬线表达东西方向。

(3)普通表达办法:

上北下南,左西右东。

地图图幅大小同样,比例尺越大表达范畴越小,描述内容越详细;

比例尺越小表达范畴越大,描述内容越简略。

比例尺类型:

大比例尺

中比例尺

小比例尺

不不大于或等于10万分之一

10万分之一至100万分之一

不大于或等于100万分之一

依照成因,岩石可分三大类:

岩浆岩、沉积岩、变质岩。

岩浆岩:

有明显矿物晶体颗粒和气孔,或柱状构造。

沉积岩:

有明显层状构造特性或化石,石灰岩属于沉积岩。

变质岩:

由岩浆岩和沉积岩变质而来,大理岩属于变质岩。

全球火山重要分布为环太平洋火山带,地中海火山带,东非火山带,大西洋海底火山带。

地震带分布:

重要分布在环太平洋地带和地中海—喜马拉雅一带。

地震防范:

离开房间、跑到空旷地方,躲到面积较小房子或桌子底。

泥石流发生时要向两边山坡上面逃生,千万不可在泥石流中横渡。

魏格纳提出了大陆漂移观点:

日后,人们在“大陆漂移说”基本上创立了一种新全球构造理论——板块构造学说。

全球分为六大板块:

亚欧板块、非洲板块、印度洋板块、太平洋板块、美洲板块、南极洲板块。

板块“漂浮”在软流层上,不断地发生碰撞和张裂。

板块碰撞形成了巨大山脉,板块张裂形成了裂谷和海洋。

板块碰撞和张裂是引起地壳变动最重要因素。

地球上火山和地震重要分布在六大板块交界地方,由于板块之间会发生碰撞和张裂。

地形部位

等高线分布特点

山顶

等高线呈封闭状态,由外向内。

海拔增高

鞍部

两条等高线凸出某些相相应处

峭壁

等高线重叠处

山脊

等高线向海拔较低处凸出

山沟

等高线向海拔较高处凸出地方

盆地

等高线呈封闭状态,由外向内。

海拔减少

流水冲刷使疏松黄土高原变得沟壑纵横;流水也会使石灰岩溶蚀,形成许多溶洞。

江河携带泥沙在河流中下游和河口沉积会形成平原和三角洲。

风吹蚀和沙沉积会形成风蚀城堡和沙丘。

在高寒地区,在冰川移动作用下会形成角峰和冰斗谷。

第四章物质特性

一种鸡蛋大概50g

一、密度

概念:

物理学上把某种物质单位体积质量,叫做这种物质密度。

符号:

“ρ”

密度是物质一种特性。

公式:

ρ=m/V

ρ水=1.0*103公斤/米3

物理意义:

表达每立方米水质量是1.0*103公斤。

(1克/厘米3=1.0*103公斤/米3)

特性:

密度是物质一种特性,不同物质密度普通不同,大小与m、V无关,与物质种类(及状态)关于。

二、测量液体密度

•实验器材:

天平、量筒、盐水、烧杯

1.用天平测出烧杯和盐水总质量m1

2.将一某些盐水倒入量筒中,读出量筒中盐水体积V

3.用天平测出烧杯和剩余盐水质量m2

4.盐水密度表达式:

ρ盐水=(m1-m2)/V

总结:

1.测量一种物质密度,普通需要测量物体质量和体积。

然后运用公式ρ=m/V,计算出物质密度。

这是一种直接(填“直接”或者“间接”)测量法。

2.测量形状不规则固体体积时候,要用量筒来测量,量筒容积要适量,适量含义是固体可以(填“可以”或者“不能”)浸没入液体中且水面上升不能超过量程。

三、比热

1.物质吸取热量多少也许与哪些因素关于?

物质质量、升高温度多少,物质种类

2.概念:

单位质量某种物质,温度每升高1℃,吸取热量叫做这种物质比热容。

3.水比热最大。

4.同种物质在不同状态时比热值不同。

5.比热越大,不容易升温,也不容易降温。

四、物态变化

1.熔化和凝固

①熔化:

定义:

物体从固态变成液态叫熔化。

晶体物质:

海波、冰、石英水晶。

食盐、明矾、奈、各种金属。

非晶体物质:

松香、石蜡玻璃、沥青、蜂蜡。

晶体熔化特点:

固液共存,吸热,温度不变。

非晶体熔化特点:

吸热,先变软变稀,最后变为液态温度不断上升

②熔点:

晶体熔化时温度。

熔化条件:

⑴达到熔点。

⑵继续吸热。

③凝固:

定义:

物质从液态变成固态叫凝固。

晶体凝固特点:

固液共存,放热,温度不变。

非晶体凝固特点:

放热,逐渐变稠、变黏、变硬、最后成固体,温度不断减少。

④凝固点:

晶体熔化时温度。

同种物质熔点凝固点相似。

凝固条件:

⑴到凝固点。

⑵继续放热。

2.汽化和液化:

①汽化:

定义:

物质从液态变为气态叫汽化。

蒸发定义:

液体在任何温度下都能发生,并且只在液体表面发生汽化现象叫蒸发。

影响因素:

⑴液体温度;⑵液体表面积;⑶液体表面空气流动。

作用:

蒸发吸热,具备制冷作用。

②沸点:

液体沸腾时温度。

沸腾定义:

在一定温度下,在液体内部和表面同步发生激烈汽化现象。

沸腾条件:

⑴达到沸点。

⑵继续吸热。

沸点与气压关系:

一切液体沸点都是气压减小时减少,气压增大时升高。

③液化:

定义:

物质从气态变为液态叫液化。

办法:

⑴减少温度;⑵压缩体积。

好处:

体积缩小便于运送。

作用:

液化放热

3.升华和凝华:

①升华:

定义:

物质从固态直接变成气态过程,吸热;

易升华物质有:

碘、冰、干冰、樟脑、钨。

②凝华:

定义:

物质从气态直接变成固态过程,放热。

五、分子运动:

1.分子是构成物质一种微粒,分子之间存在空隙,分子又是不断地做无规则运动,分子间空隙和分子运动是物质发生扩散因素,固体、液体和气体都能发生扩散现象,但在气体中扩散最快。

分子扩散快慢还跟温度关于,温度越高,扩散得越快。

2.一切物体分子不断地做无规则运动

①扩散:

不同种类分子彼此进入对方分子空隙中

②扩散现象阐明:

A分子中有空隙。

B分子在做不断无规则运动。

3.用分子观点解释:

蒸发是一种缓慢进行汽化现象,从分子运动角度看,蒸发事实上是处在液体表面分子,由于运动离开液面过程。

沸腾是从分子运动角度看,一方面处在液体表面分子要离开液体,另一方面,液体内部气泡壁上分子也要离开液体。

沸腾比蒸发激烈得多汽化现象,同步也结识到两者在本质上是相似。

★注意点:

分子运动与物体运动要区别开:

扩散、蒸发等是分子运动成果,而飞扬灰尘,液、气体对流是物体运动成果。

五、物质变化

1.物质变化分为物理变化和化学变化,两种变化区别在于变化过程中有无新物质生成,化学变化中随着着物理变化发生。

物质具备性质分为物理性质和化学性质,化学性质只有在化学变化中才体现出来。

2.物理性质:

不需要发生化学变化就体现出来性质

(如:

颜色、状态、密度、气味、熔点、沸点、硬度、溶解性、导电性、导热性、延展性等)

3.化学性质:

物质在化学变化中体现出来性质

(如:

可燃性、助燃性、氧化性、还原性、酸碱性、稳定性等)