建筑防烟排烟系统技术标准GB51251Word文件下载.docx

《建筑防烟排烟系统技术标准GB51251Word文件下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建筑防烟排烟系统技术标准GB51251Word文件下载.docx(37页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

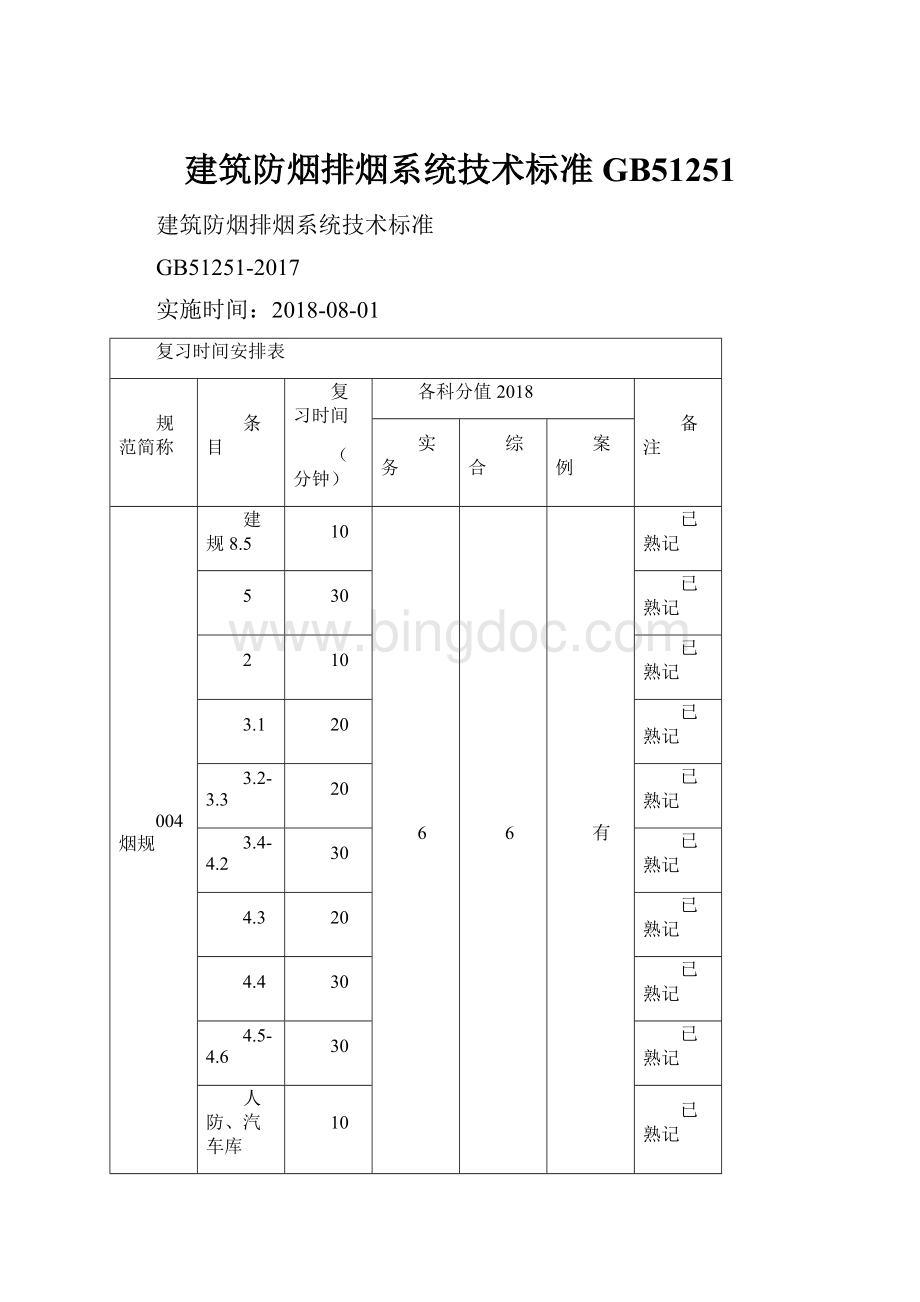

4.5-4.6

人防、汽车库

7

8、9

总复习时间

240.00

4

8.5防烟和排烟设施《建规》

8.5.2厂房或仓库的下列场所或部位应设置排烟设施:

1人员或可燃物较多的丙类生产场所,丙类厂房内建筑面积大于300m²

且经常有人停留或可燃物较多的地上房间;

2建筑面积大于5000m²

的丁类生产车间;

3占地面积大于1000m²

的丙类仓库;

4高度大于32m的高层厂房(仓库)内长度大于20m的疏散走道,其他厂房(仓库)内长度大于40m的疏散走道。

记忆技巧:

丙3生产1000库,5000丁类和走道(按选择题备考)

条文说明:

有爆炸危险的甲、乙类厂房(仓库),主要考虑加强正常通风和事故通风等预防发生爆炸的技术措施。

8.5.3民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施:

1设置在一、二、三层且房间建筑面积大于100m²

的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在四层及以上楼层、地下或半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;

2中庭;

3公共建筑内建筑面积大于100m²

且经常有人停留的地上房间;

4公共建筑内建筑面积大于300m²

且可燃物较多的地上房间;

5建筑内长度大于20m的疏散走道。

100人300物,中庭走道大20。

100歌舞一二三,其他楼层都得设。

(按案例备考)

根据试验观测,人在浓烟中低头掩鼻的最大行走距离为20m~30m。

8.5.4地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200m²

或一个房间建筑面积大于50m²

,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施。

注释:

本条对厂房、仓库、民用建筑都适用

5系统控制

5.1防烟系统

5.1.2加压送风机的启动应符合下列规定:

1现场手动启动;

2通过火灾自动报警系统自动启动;

3消防控制室手动启动;

4系统中任一常闭加压送风口开启时,加压风机应能自动启动。

自己注释:

2手动2自动

加压送风机是送风系统工作的“心脏”,必须具备多种方式可以启动。

5.1.3当防火分区内火灾确认后,应能在15s内联动开启常闭加压送风口和加压送风机。

并应符合下列规定:

1应开启该防火分区楼梯间的全部加压送风机;

2应开启该防火分区内(这是总前提)着火层及其相邻上下层前室及合用前室的常闭送风口,同时开启加压送风机。

防烟系统的联动控制方式应符合下列规定:

《火规》

应由加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制相关层前室等需要加压送风场所的加压送风口开启和加压送风机启动。

通常加压风机的吸气口设有电动风阀,此阀与加压风机联动,电动风阀开启,加压风机启动;

加压风机停止,电动风阀关闭。

(消防交流蔻群469449530)

5.1.4机械加压送风系统宜设有测压装置及风压调节措施。

5.1.5消防控制设备应显示防烟系统的送风机、阀门等设施启闭状态。

5.2排烟系统

5.2.2排烟风机、补风机的控制方式应符合下列规定:

2火灾自动报警系统自动启动;

4系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动;

5排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机。

2手动2自动,1关闭

5.2.3机械排烟系统中的常闭排烟阀或排烟口应具有火灾自动报警系统自动开启、消防控制室手动开启和现场手动开启功能,其开启信号应与排烟风机联动。

当火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施,并应在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统。

5.2.4当火灾确认后,担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应仅打开着火防烟分区的排烟阀或排烟口,其他防烟分区的排烟阀或排烟口应呈关闭状态。

5.2.5活动挡烟垂壁应具有火灾自动报警系统自动启动和现场手动启动功能(还有消防控制室手动启动),当火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁,60s以内挡烟垂壁应开启到位。

5.2.6自动排烟窗可采用与火灾自动报警系统联动和温度释放装置联动的控制方式。

当采用与火灾自动报警系统自动启动时,自动排烟窗应在60s内或小于烟气充满储烟仓时间内开启完毕。

带有温控功能自动排烟窗,其温控释放温度应大于环境温度30℃且小于100℃。

排烟系统的联动控制方式应符合下列规定:

1应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启,同时停止该防烟分区的空气调节系统。

2应由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号,作为排烟风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟风机的启动。

3应由同一防烟分区内且位于电动挡烟垂壁附近的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号,作为电动挡烟垂壁降落的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制电动挡烟垂壁的降落。

通常联动排烟口或排烟阀的电源为直流24V,此电源可由消防控制室的直流电源箱提供,也可由现场设置的消防设备直流电源提供,为了降低线路传输损耗,建议尽量采用现场设置消防设备直流电源的方式供电。

串接排烟口的反馈信号应并接,作为启动排烟机的联动触发信号。

5.2.7消防控制设备应显示排烟系统的排烟风机、补风机、阀门等设施启闭状态。

4.5.3《火规》:

防烟系统、排烟系统的手动控制方式,应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制送风口、电动挡烟垂壁、排烟口、排烟窗、排烟阀的开启或关闭及防烟风机、排烟风机等设备的启动或停止。

防烟、排烟风机的启动、停止按钮应采用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制防烟、排烟风机的启动、停止。

4.5.4《火规》:

送风口、排烟口、排烟窗或排烟阀开启和关闭的动作信号,防烟、排烟风机启动和停止及电动防火阀关闭的动作信号,均应反馈至消防联动控制器。

4.5.5《火规》:

排烟风机入口处的总管上设置的280℃排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止,排烟防火阀及风机的动作信号应反馈至消防联动控制器。

2.1术语

2.1.1防烟系统

通过采用自然通风方式,防止火灾烟气在楼梯间、前室、避难层(间)等空间内积聚,或通过采用机械加压送风方式阻止火灾烟气侵入楼梯间、前室、避难层(间)等空间的系统,防烟系统分为自然通风系统和机械加压送风系统。

防烟:

维持正压,防止烟气侵入

防烟系统中的封闭楼梯间是指在楼梯间入口处设置门,以防止火灾的烟和热气进入的楼梯间。

防烟楼梯间是指在楼梯间入口处设置防烟的前室、开敞式阳台或凹廊(统称前室),且通向前室和楼梯间的门均为防火门,以防止火灾的烟和热气进入楼梯间的构造形式。

2.1.2排烟系统

采用自然排烟或机械排烟的方式,将房间、走道等空间的火灾烟气排至建筑物外的系统,分为自然排烟系统和机械排烟系统。

2.1.3直灌式机械加压送风

无送风井道,采用风机直接对楼梯间进行机械加压的送风方式。

适用于改建项目

2.1.4自然排烟

利用火灾热烟气流的浮力和外部风压作用,通过建筑开口将建筑内的烟气直接排至室外的排烟方式。

2.1.5自然排烟窗(口)

具有排烟作用的可开启外窗或开口,可通过自动、手动、温控释放等方式开启。

2.1.6烟羽流

火灾时烟气卷吸周围空气所形成的混合烟气流。

烟羽流按火焰及烟的流动情形,可分为轴对称型烟羽流、阳台溢出型烟羽流、窗口型烟羽流等。

2.1.7轴对称型烟羽流

上升过程不与四周墙壁或障碍物接触,并且不受气流干扰的烟羽流。

2.1.8阳台溢出型烟羽流

从着火房间的门(窗)梁处溢出,并沿着火房间外的阳台或水平突出物流动,至阳台或水平突出物的边缘向上溢出至相邻高大空间的烟羽流。

2.1.9窗口型烟羽流

从发生通风受限火灾的房间或隔间的门、窗等开口处溢出至相邻高大空间的烟羽流。

2.1.10挡烟垂壁

用不燃材料制成,垂直安装在建筑顶棚、梁或吊顶下,能在火灾时形成一定的蓄烟空间的挡烟分隔设施。

2.1.11储烟仓

位于建筑空间顶部,由挡烟垂壁、梁或隔墙等形成的用于蓄积火灾烟气的空间。

储烟仓高度即设计烟层厚度。

2.1.12清晰高度

烟层下缘至室内地面的高度。

2.1.14排烟防火阀

安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。

一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。

2.1.15排烟阀

安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口)处,平时呈关闭状态并满足漏风量要求,火灾时可手动和电动启闭,起排烟作用的阀门。

一般由阀体、叶片、执行机构等部件组成。

2.1.16排烟口

机械排烟系统中烟气的入口。

2.1.17固定窗

设置在设有机械防烟排烟系统的场所中,窗扇固定、平时不可开启,仅在火灾时便于人工破拆以排出火场中的烟和热的外窗。

2.1.18可熔性采光带(窗)

采用在120°

C〜150°

C能自行熔化且不产生熔滴的材料制作,设置在建筑空间上部,用于排出火场中的烟和热的设施。

可熔性采光带(窗)是一种新型透光材料。

安装在厂房、仓库屋顶的可熔性采光带(窗)能在火灾时及时熔化形成开口,以起到及时排烟排热的作用,从而防止建筑结构因高热受损并为救援人员提供一个较为安全的火灾扑救环境。

可熔性采光带(窗)熔化温度限定为120℃~150℃主要基于两方面考虑:

一是火灾时采光带能及早熔化形成开口;

二是避免采光带在非火灾情况下因日照高温而熔化。

2.1.19独立前室

只与一部疏散楼梯相连的前室。

2.1.20共用前室

(居住建筑)剪刀楼梯间的两个楼梯间共用同一前室时的前室。

2.1.21合用前室

防烟楼梯间前室与消防电梯前室合用时的前室。

3防烟系统设计

3.1一般规定

3.1.1建筑防烟系统采用自然通风系统或机械加压送风系统。

3.1.2建筑高度大于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度大于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室应采用机械加压送风系统。

看清楚:

是消防电梯前室

没有提到封闭楼梯间(高度不够,根据实际情况设置)、避难层根据实际情况设置,避难走道设置机械加压(条件让步走道可不设)

疏散楼梯间是建筑物内部人员疏散的通道,同时,前室、合用前室是消防队员进行火灾扑救的起始场所。

因此在火灾时首要的就是控制烟气进入上述安全区域。

对于高度较高的建筑,其自然通风效果受建筑本身的密闭性以及自然环境中风向、风压的影响较大,难以保证防烟效果,所以需要采用机械加压来保证防烟效果。

3.1.3建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室(除共用前室与消防电梯前室合用外)及消防电梯前室应采用自然通风系统;

当不能设置自然通风系统时,应采用机械加压送风系统。

防烟系统的选择,尚应符合下列规定:

(千万记住总前提)

1当独立前室或合用前室满足下列条件之一时,楼梯间可不设置防烟系统:

(此处无共用前室)

1)采用全敞开的阳台或凹廊;

2)设有两个及以上不同朝向的可开启外窗,且独立前室两个外窗面积分别不小于2.0m2,合用前室两个外窗面积分别不小于3.0m2。

(没有提到共用前室)

2当独立前室、共用前室及合用前室的机械加压送风口设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面时,楼梯间可采用自然通风系统;

当机械加压送风口未设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面时,楼梯间应采用机械加压送风系统。

3当防烟楼梯间在裙房高度以上部分采用自然通风时,不具备自然通风条件的裙房的独立前室、共用前室及合用前室应采用机械加压送风系统,且独立前室、共用前室及合用前室送风口的设置方式应符合本条第2款的规定。

由于这些建筑受风压作用影响较小,利用建筑本身的采光通风也可基本起到防止烟气进一步进入安全区域的作用,因此建议防烟楼梯间、前室均采用自然通风方式的防烟系统。

考虑到安全性,共用前室与消防电梯前室合用时宜采用机械加压送风方式的防烟系统。

3.1.4建筑地下部分的防烟楼梯间前室及消防电梯前室,当无自然通风条件或自然通风不符合要求时,应采用机械加压送风系统。

3.1.5防烟楼梯间及其前室的机械加压送风系统的设置应符合下列规定:

(本条是强调已经设置的规定)

1建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住宅建筑,当采用独立前室且其仅有一个门与走道或房间相通时,可仅在楼梯间设置机械加压送风系统;

当独立前室有多个门时,楼梯间、独立前室应分别独立设置机械加压送风系统。

2当采用合用前室时,楼梯间、合用前室应分别独立设置机械加压送风系统。

3当采用剪刀楼梯时,其两个楼梯间及其前室的机械加压送风系统应分别独立设置。

本条对防烟楼梯间及其前室如何设置机械加压送风系统做出规定。

根据气体流动规律,防烟楼梯间及前室之间必须形成压力梯度才能有效地阻止烟气。

当前室为独立前室时,因其漏风泄压较少,可以采用仅在楼梯间送风,而前室不送风的方式,也能保证防烟楼梯间及其前室(楼梯间——前室——走道)形成压力梯度。

当采用共用前室或合用前室时,机械加压送风的楼梯间溢出的空气会通过共用前室或合用前室的其他开口或缝隙而流失,无法保证共用前室或合用前室和走道之间压力梯度,不能有效地防止烟气的侵入,此时楼梯间、共用前室或合用前室应分别独立设置机械加压送风的防烟设施。

对于剪刀楼梯无论是公共建筑还是住宅建筑,为了保证两部楼梯的加压送风系统不至于在火灾发生时同时失效,其两部楼梯间和前室、合用前室的机械加压送风系统(风机、风道、风口)应分别独立设置,两部楼梯间也要独立设置风机和风道、风口。

3.1.6封闭楼梯间应采用自然通风系统,不能满足自然通风条件的封闭楼梯间,应设置机械加压送风系统。

当地下、半地下建筑(室)的封闭楼梯间不与地上楼梯间共用且地下仅为一层时,可不设置机械加压送风系统,但首层应设置有效面积不小于1.2m2的可开启外窗或直通室外的疏散门。

(消防交流蔻群469449530)

对于设在地下的封闭楼梯间,当其服务的地下室层数仅为1层且最底层地坪与室外地坪高差小于10m时,为体现经济合理的建设要求,只要在其首层设置了直接开向室外的门或设有不小于1.2m2的可开启外窗即可。

3.1.7设置机械加压送风系统的场所,楼梯间应设置常开风口,前室应设置常闭风口。

3.1.8避难层的防烟系统可根据建筑构造、设备布置等因素选择自然通风系统或机械加压送风系统。

3.1.9避难走道应在其前室及避难走道分别设置机械加压送风系统,但下列情况可仅在前室设置机械加压送风系统:

1避难走道一端设置安全出口,且总长度小于30m;

2避难走道两端设置安全出口,且总长度小于60m。

避难走道多用作解决大型建筑中疏散距离过长,或难以按照标准要求设置直通室外的安全出口等问题。

疏散时人员只要进入避难走道,就视作进入相对安全的区域。

3.2自然通风设施

3.2.1采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间,应在最高部位设置面积不小于1.0m2的可开启外窗或开口;

当建筑高度大于10m时,尚应在楼梯间的外墙上每5层内设置总面积不小于2.0m2的可开启外窗或开口,且布置间隔不大于3层。

3.2.2前室采用自然通风方式时,独立前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的面积不应小于2.0m2,共用前室、合用前室不应小于3.0m2。

3.2.3采用自然通风方式的避难层(间)应设有不同朝向的可开启外窗,其有效面积不应小于该避难层(间)地面面积的2%,且每个朝向的面积不应小于2.0㎡。

3.2.4可开启外窗应方便直接开启,设置在高处不便于直接开启的可开启外窗应在距地面高度为1.3m〜1.5m的位置设置手动开启装置。

3.3机械加压送风设施

3.3.1建筑高度大于100m的建筑,其机械加压送风系统应竖向分段独立设置,且每段高度不应超过100m。

建筑高度超过100m的建筑,如果不分段可能造成局部压力过高,给人员疏散造成障碍;

或局部压力过低,不能起到防烟作用。

这里的分段高度是指加压送风系统的服务区段高度。

3.3.2除本标准另有规定外,采用机械加压送风系统的防烟楼梯间及其前室应分别设置送风井(管)道,送风口(阀)和送风机。

3.3.3建筑高度小于或等于50m的建筑,当楼梯间设置加压送风井(管)道确有困难时,楼梯间可采用直灌式加压送风系统,并应符合下列规定:

1建筑高度大于32m的高层建筑,应采用楼梯间两点部位送风的方式,送风口之间距离不宜小于建筑高度的1/2;

2送风量应按计算值或本标准第3.4.2条规定的送风量增加20%;

3加压送风口不宜设在影响人员疏散的部位。

3.3.4设置机械加压送风系统的楼梯间的地上部分与地下部分,其机械加压送风系统应分别独立设置。

当受建筑条件限制,且地下部分为汽车库或设备用房时,可共用机械加压送风系统,并应符合下列规定:

1应按本标准第3.4.5条的规定分别计算地上、地下部分的加压送风量,相加后作为共用加压送风系统风量;

2应采取有效措施分别满足地上、地下部分的送风量的要求。

3.3.5机械加压送风风机宜采用轴流风机或中、低压离心风机,其设置应符合下列规定:

1送风机的进风口应直通室外,且应采取防止烟气被吸入的措施。

2送风机的进风口宜设在机械加压送风系统的下部。

3送风机的进风口不应与排烟风机的出风口设在同一面上。

当确有困难时,送风机的进风口与排烟风机的出风口应分开布置,且竖向布置时,送风机的进风口应设置在排烟出口的下方,其两者边缘最小垂直距离不应小于6.0m;

水平布置时,两者边缘最小水平距离不应小于20.0m。

4送风机宜设置在系统的下部,且应采取保证各层送风量均匀性的措施。

5送风机应设置在专用机房内,送风机房并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的规定。

(补充:

2.0h+1.5+甲级门)

6当送风机出风管或进风管上安装单向风阀或电动风阀时,应采取火灾时自动开启阀门的措施。

由于机械加压送风系统的风压通常在中、低压范围,故本条提出机械加压送风风机宜采用轴流风机或中、低压离心风机。

加压送风机的进风口必须设在同一层面时,应保持两风口边缘间的相对距离,或设在不同朝向的墙面上,并应将进风口设在该地区主导风向的上风侧。

进风管道宜单独设置,不宜与平时通风系统的进风管道合用。

3.3.6加压送风口的设置应符合下列规定:

1除直灌式加压送风方式外,楼梯间宜每隔2层〜3层设一个常开式百叶送风口;

2前室应每层设一个常闭式加压送风口,并应设手动开启装置;

(哪里出事开哪里)

3送风口的风速不宜大于7m/s;

4送风口不宜设置在被门挡住的部位。

楼梯间采用每隔2层~3层设置一个加压送风口的目的是保持楼梯间的全高度内的均衡一致,其最有效的手段就是多点送风。

当楼梯间为剪刀楼梯形式时,一定要注意一般是隔一层为同一楼梯间,而其上下层为另一个楼梯间的构造特点。

3.3.7机械加压送风系统应采用管道送风,且不应采用土建风道。

送风管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑。

当送风管道内壁为金属时,设计风速不应大于20m/s;

当送风管道内壁为非金属时,设计风速不应大于15m/s;

由混凝土制作的风道,风量延程损耗较大易导致机械防烟系统失效。

3.3.8机械加压送风管道的设置和耐火极限应符合下列规定:

1竖向设置的送风管道应独立设置在管道井内(注释:

此处送风管道无耐火极限要求),当确有困难时,未设置在管道井内或与其他管道合用管道井的送风管道,其耐火极限不应低于1.00h;

2水平设置的送风管道,当设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于0.50h;

当未设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于1.00h。

3.3.9机械加压送风系统的管道井应采用耐火极限不低于1.00h的隔墙与相邻部位分隔,当墙上必须设置检修门时应采用乙级防火门。

3.3.10采用机械加压送风的场所不应设置百叶窗,且不宜设置可开启外窗。

在机械加压送风的部位设置外窗时,往往因为外窗的开启而使空气大量外泄,保证不了送风部位的正压值或门洞风速,从而造成防烟系统失效。

3.3.11设置机械加压送风系统的封闭楼梯间、防烟楼梯间,尚应在其顶部设置不小于1m2的固定窗。

靠外墙的防烟楼梯间,尚应在其外墙上每5层内设置总面积不小于2m2的固定窗。

为给灭火救援提供一个较好的条件,保障救援人员生命安全、不延误灭火救援时机,应在楼梯间的顶部设置可破拆的固定窗以及时排出火灾烟气及热量。

3.3.12设置机械加压送风系统的避难层(间),尚应在外墙设置可开启外窗,其有效面积不应小于该避难层(间)地面面积的1%。

有效面积的计算应符合本标准第4.3.5条的规定。

满足空气需求

3.4机械加压送风系统风量计算

3.4.1机械加压送风系统的设计风量不应小于计算风量的1.2倍。

实际工程中有风管(道)的漏风与风机制造标准中允许风量的偏差等各种风量损耗。

3.4.3封闭避难层(间)、避难走道的机械加压送风量应按避难层(间)、避难走道的净面积每平方米不少于30m3/h计算。

避难走道前室的送风量应按直接开向前室的疏散门的总断面积乘以1.0m/s门洞断面风速计算。

注意单位

3.4.4机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力呈递增分布,余压值应符合下列规定:

1前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25Pa〜30Pa;

2楼梯间与走道之间的压差应为40Pa〜50Pa;

3当系统余压值超过最大允许压力差时应采取泄压措施。

自己补充:

为保证疏散通道不受烟气侵害以及人员安全疏散,发生火灾时,从安全性的角度出发,高层建筑内可分为四个安全区。

第一类安全区为:

防烟楼梯间、避难层

第二类安全区为:

防烟楼梯间前室、消防电梯间前室或合用前室

第三类安全区为:

走道

第四类安全区为:

房间

4排烟系统设计

4.1一般规定

4.1.1建筑排烟系统的设计优先采用自然排烟系统。

本条明确多层建筑优先采用自然排烟方式。

多层建筑比较简单,受外部条件影响较少,一般采用自然通风方